Кабели жесткие для исследования наклонных и горизонтальных скважин

Описание

Для повышения эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений, увеличения продуктивности работы скважин широкое распространение получили конструкции скважин с наклонными и горизонтальными участками ствола. Эти участки, проведенные по продуктивному пласту, служат для увеличения поверхности стока нефти и газа в скважину. Геофизическое информативное обеспечение таких скважин при их строительстве и дальнейшей эксплуатации является сложной задачей из-за технических трудностей доставки геофизических приборов в наклонные и горизонтальные участки. Решением данной задачи является проведение работ при помощи жесткого кабеля (кабельной линии).

Жесткость кабелей достигается за счет увеличения количества повивов стальной проволоки, причем каждый последующий повив изготавливается из проволок большего диаметра. Повивы укладываются с зазором примерно равным диаметру проволоки с последующей проливкой полимером.

Технические характеристики

Для этих целей на «Псковгеокабель» был разработан геофизический кабель для исcледования горизонтальный скважин. В зависимости от условий работы кабель изготавливается в двух исполнениях:

- постоянного сечения (например, КГ 3×0,75-150-90 Оа);

- переменного сечения (например, КГ 3-16/32-90 Оа (1,2/2,8) аналог КЛ3-160/230-90 Оа).

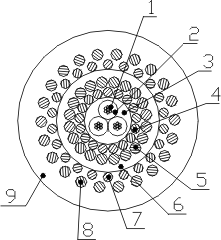

Рис.1 — Конструкция кабельной линии КГ 3×0,75-150-90 Оа

1 – токопроводящая жила

2 – полимерная изоляция

3 – сердечник

4 – первый повив брони

5 – второй повив брони

6 – оболочка

7 – третий повив брони

8 – четвертый повив брони

9 – наружная полимерная оболочка

Основные параметры:

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, не более: 25 Ом/км;

Сопротивление изоляции, не менее: 20000 МОм*км;

Разрывное усилие, не менее: 150 кН;

Максимальная рабочая температура: 120 °С;

Минимальная рабочая температура: 90 °С;

Масса кабеля, не более: 1100 кг/км.

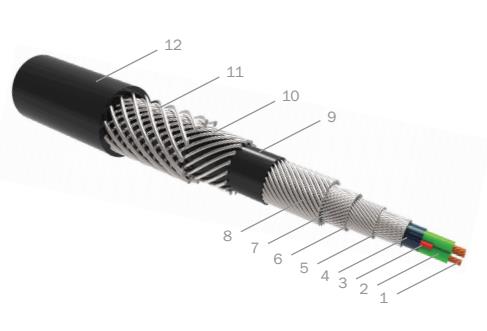

Рис. 2 — Кабель геофизический грузонесущий бронированный жесткий для исследования наклонных и горизонтальных скважин КЛ 3-16/32-90Оа

1 – токопроводящая жила

2 – полимерная изоляция

3 – мезфазное заполнение

4 – внутренняя полимерная оболочка

5 – первый повив брони

6 – второй повив брони

7 – третий повив брони

8 – четвёрнтый повив брони

9 – вторая внутренняя полимерная оболочка

10 – пятый повив брони

11 – шестой повив брони

12 – наружная полимерная оболочка

Основные параметры:

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, не более: 25 Ом/км;

Сопротивление изоляции, не менее: 20000 МОм*км;

Разрывное усилие верхней части, не менее: 160 кН;

Разрывное усилие нижней части, не менее: 230 кН;

Максимальная рабочая температура: 90 °С;

Масса кабеля верхней части, не более: 1200 кг/км;

Масса кабеля средней части, не более: 2150 кг/км;

Масса кабеля нижней части, не более: 2550 кг/км.

Преимущества кабелей для исследования горизонтальных скважин:

- небольшая технологическая трудоемкость спуско-подъемной операции;

- получение информации в реальном времени;

- высокая надежность;

- возможность применения стандартных приборов;

- высокая мобильность.

Учитывая конструктивные особенности кабеля жесткого для исследования наклонных и горизонтальных скважин фирмой ЗАО «ГИСприбор-М» разработан геофизический подъемник ПКС-5Г со значительно увеличенной емкостью лебедки и грузоподъемностью. Подъемники этой марки позволяют работать с кабелем КЛ 3-16/32-90Оа с длиной жесткой части до 1900 метров и ее диаметром 36 мм, с увеличением проходимости кабеля в горизонтальный участок до 500 метров.

Перспективным кабелем при использовании более вместительной лебедки и инжектора (податчика) можно считать кабель КГ3-38-90Оа с постоянным сечением диаметром 38 мм. Данный кабель имеет высокие технические характеристики (выше, чем у КГ3-16/32-90Оа) по проходимости в горизонтальный участок за счет большей жесткости (подробнее об успешных испытаниях).

Подробная информация о геофизических подъемниках производства ЗАО «ГИСприбор-М» на сайте предприятия.

Для механического и электрического соединения кабельных линий и геофизических скважинных приборов ООО «Псковгеокабель» изготавливает каротажные кабельные наконечники.

Рис. 3 — Каротажный наконечник типа НКО

Источник

Технологии «Горизонталь-4, 5».

При реализации технологии «Горизонталь-4» доставку приборов в интервал исследования обеспечивают с помощью груза-движителя на геофизическом кабеле, который проталкивает сборку геофизических приборов в горизонтальный участок ствола скважины. Технологические операции осуществляют в следующей последовательности. В скважину опускают в сборе «прозрачный» геофизический контейнер, специальные пластмассовые трубы и движитель, в качестве которого используют несколько утяжеленных бурильных или насосно-компрессорных труб.

Далее внутрь пластмассовых труб на каротажном кабеле спускают геофизический прибор до установки его в контейнере и закрепляют движитель с помощью специального кабельного зажима. Указанную сборку спускают на каротажном кабеле в скважину. Под воздействием усилия, развиваемого движителем, пластмассовые трубы скользят по наклонной плоскости изгибаясь и перемещая геофизический контейнер с геофизическим прибором к забою скважины. При этом производится регистрация геофизической информации.

Технология «Горизонталь-5» обеспечивает проведение ГИС в ГС, обсаженных эксплуатационными колоннами различного диаметра, в том числе и НКТ. Оборудование «Горизонталь-5» представляет собой груз-движитель и специальный толкатель, выполненный из герметичных металлических тонкостенных труб со встроенным внутренним токопроводом, длина которого равна сумме длин горизонтального и искривленного участков ствола скважины. Груз-движитель монтируется на каротажном кабеле выше толкателя и развивает необходимое усилие для продвижения геофизических приборов к забою скважины. Так как герметичные тонкостенные трубы одновременно выполняют роль поплавка, каротажный кабель оказывается менее нагруженным.

Кроме того, для проведения ГИС в обсадной колонне и открытом стволе скважин разработано оборудование:

· «Горизонталь-4ОП» с толкателем из пластмассовых труб диаметром 40 мм с байонетными замками и продольным пазом для каротажного кабеля. (Груз-движитель выполнен разборным из секций с продольным пазом для кабеля и байонетными замками);

· «Горизонталь-6ЗП» с толкателем из пластмассовых труб диаметром 63 мм с байонетными замками и кабельными зажимами, где в качестве груза-движителя используются серийные НКТ диаметром 2″.

Технология «Жесткий геофизический кабель».

Технология доставки геофизических приборов в ГС «Жесткий геофизический кабель (ЖГК) заключается в применении специального геофизического кабеля диаметром 28–32 мм, который обладает повышенной жесткостью за счет нанесения на него дополнительных чередующихся слоев специальной пластмассы и стальной оплетки. Технология ЖГК разработана в АО «Татнефтегеофизика» (автор Корженевский А.Г.), не имеет аналогов за рубежом и запатентована в России. Промышленное опробование ее производилось на нефтяных скважинах Татарстана и Башкортостана с положительными результатами. Она позволяет производить доставку геофизических приборов в горизонтальную часть скважин длиной 300 м (и более). Спуск приборов проводят через бурильные трубы, которые не доходят до интервала исследования на несколько метров.

Жесткий кабель КГ-3-200-90 МП длиной 2000–2400 м и другие вспомогательные средства для реализации данной технологии выпускаются ПО «Пермкабель». Недостатком данной технологии доставки является сложность доставки скважинных приборов в боковые стволы.

Технология «Coiled Tubing».

Технология «Coiled Tubing» (колтюбинг) основана на применении длинноразмерных безмуфтовых труб (ДБТ) диаметром 25,4–57,5 мм, которые сматывается и наматываются на барабан диаметром 3 и более метров. Промышленностью выпускаются ДБТ со встроенным внутрь геофизическим кабелем и без него. (ДБТ также используют для промывки песчаных пробок, проведения соляно-кислотной обработки пласта 10 %-ным раствором соляной кислоты и др. Они сохраняют свою работоспособность при рабочих давлениях до 69,9 МПа температуре окружающей среды от –50 °С до 100 °С).

При геофизических исследованиях ДБТ, обладающая значительной жесткостью, проталкивает геофизические приборы в горизонтальные участки стволов скважин также как и при использовании жесткого кабеля.

Недостатком данной технологии является ограниченное число размоток-смоток гибких труб на барабан.

Источник

Способы доставки приборов в действующие горизонтальны скважины

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

Образования « Пермский государственный университет»

Геологический факультет

Кафедра геофизики

Каротаж продуктивности горизонтальных скважин действующего фонда

Исполнитель: студент II курса магистратуры Югова Надежда

Проверил: Шумилов Александр Владимирович

Пермь 2010

Оглавление

| Введение | 3 |

| Способы доставки приборов в действующие горизонтальны скважины | 4 |

| Технология промыслово-геофизических исследований действующих горизонтальных скважин | 7 |

| Проблемы геофизических исследований горизонтальных скважин | 10 |

| Проблемы метрологического обеспечения геофизических исследований в горизонтальных скважинах | 13 |

| Эффективность горизонтальных скважин по данным интерпретации | 16 |

| Заключение | 18 |

| Литература | 19 |

Введение

Практические основы бурения ГС были заложены в России еще в 30-е годы. Однако, несмотря на появление определенного опыта в строительстве ГС, предпочтение было отдано технологиям разработки нефтяных месторождений, основанным на бурении вертикальных и наклонно направленных скважин.

Если во всем мире до 1980 г. на нефть пробурено всего несколько сотен ГС (причем большая часть – в нашей стране), то после 1988 г. пробурено около 2000 ГС, в России — только около 180.

В последние годы сохраняется тенденция увеличения объемов бурения ГС. Одновременно возникают новые проблемы, связанные с их исследованиями, в том числе потокометрическими методами. Поскольку в ГС удельные дебиты, как правило, существенно меньше, а направление и расслоение как одно-, так и многофазного потока намного сложнее, чем в вертикальных скважинах, сложность становится очевидной.

В условиях ГС существует объективная сложность доставки геофизических приборов, особенно в комплексном (многомодульном) исполнении. Это не позволяет выполнять одновременную запись нескольких контрольных параметров, а она является немаловажным условием повышения достоверности исследований. Отсутствие такой возможности приходится компенсировать многократным спуском в интервал исследований разнотипных приборов, что значительно усложняет воспроизведение нужного режима испытаний, а соответственно, получение необходимой и достоверной информации при сопоставлении результатов исследований.

Сложность привязки результатов каротажа к стволу является общей проблемой при проведении в ГС всех видов каротажа в случае карбонатного разреза.

Способы доставки приборов в действующие горизонтальны скважины

Актуальность проблемы исследования горизонтальных эксплуатационных скважин общеизвестна. Основной задачей, стоящей перед геофизикой, является выявление интервалов притока и определение состава жидкости.

В Татарстане и Удмуртии первые исследования ГС в динамическом режиме при возбуждении скважин компрессором или свабированием начали проводиться в 1995-1996 гг. с помощью отечественных технологических систем «Горизонталь-5», а в последующем стала применяться кабельная технология на основе жесткого геофизического кабеля (ЖГК).

В 1995 году в НПФ «Геофизика» был разработан и опробован первый вариант технологии геофизического исследования горизонтальных эксплуатационных скважин, которая показала себя более эффективно по сравнению с зарубежными аналогами, так как была менее трудоемка, содержала несложные и недорогие приспособления, обеспечивающие проведение исследований с помощью стандартного геофизического и промыслового оборудования.

Технология обеспечивает проведение ГИС в горизонтальных скважинах, оборудованных НКТ. Перемещение геофизического прибора в горизонтальном стволе осуществляется с помощью движителя, закрепляемого выше геофизического прибора на каротажном кабеле. Технологические операции выполняются в следующей последовательности. Через НКТ в скважину опускают прибор на каротажном кабеле. На кабельной головке прибора закрепляют нижний кабельный зажим, соединяют с зажимом специальные штанги движителя и закрепляют их на кабеле верхним кабельным зажимом. В собранном виде геофизический инструмент через НКТ опускают в ствол скважины. При достижении искривленной части ствола прибор скользит под действием усилия, развиваемого движителем, и переходит в горизонтальный ствол. Далее по искривленной части ствола скользят штанги движителя и за счет своей жесткости передают усилие, развиваемое движителем, прибору, который достигает, таким образом, забоя скважины. В процессе спуско-подъема инструмента кабель уплотняют на устье скважины сальником, в затрубье закачивают воздух и, получая приток нефти из НКТ, регистрируют геофизическую информацию.

Несмотря на кажущуюся простоту, техническое исполнение узлов и блоков технологической оснастки претерпело уже несколько модернизаций.

Установки с длинномерной безмуфтовой трубой (ДБТ) – колтюбинг – широко применяется во всем мире для выполнения работ в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин, в том числе, для их ремонта.

Колтюбинг позволяет восстанавливать фонд скважин, эксплуатируемых фонтанным, газолифтным и механизированным способом, выполнять технологические операции в горизонтальных и сильно искривленных участках ствола, в том числе при геофизических исследованиях. Технологический процесс осуществляется непрерывно, без глушения, при давлении на герметизируемом устье скважины до 25 МПа.

Его достоинствами являются:

1) 100% доставка геофизической аппаратуры на забой при любой длине горизонтального участка скважины;

2) использование стандартной геофизической аппаратуры;

3) использование общепринятой технологии исследования скважин на притоке при снижении уровня компрессором.

В 1997-1998 гг. в России начала применяться технология «гибких труб» для исследования действующих горизонтальных скважин в ОАО «Сургутнефтегаз». В ОАО «Татнефть» из-за неполной комплектности технологического комплекса «гибкая труба» эта технология для геофизических исследований ГС начала применяться только в 2002 г.

К существующим агрегатам ДБТ в 1999 году прибавилась еще одна разработка. Совместными усилиями НПО «Сейсмотехника» (г. Гомель), Белорусского фонда развития и поддержки изобретательства и рационализации (г. Минск) и ООО «НГТ-ПЛЮС» (г. Москва) спроектирован и изготовлен агрегат для ремонта скважин РАНТ-10. По сравнению с российскими и зарубежными аналогами он обладает рядом преимуществ:

— в конструкции агрегата РАНТ-10 устранены недостатки его прототипов, он приспособлен к эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях, проще в обслуживании и управлении;

— РАНТ-10 минимум на 25% дешевле зарубежных аналогов.

В 2000 г. было предложено опробовать технологию проведения геофизических исследований ГС и БГС через межтрубное пространство в скважинах с эксцентрической подвеской штанговых насосов, применив для спуска приборов специальный кабель с повышенной осевой жесткостью, имеющий диаметр 17,6 мм, предполагая, что такой кабель будет менее подвержен захлесту за насосно-компрессорные трубы. Таким образом, впервые в нефтепромысловой практике проведены комплексные исследования горизонтального ствола работающей ГС путем доставки глубинных приборов по межтрубному пространству на специальном геофизическом кабеле с повышенной осевой жесткостью с последующими замерами дебита скважины, уровня жидкости и давления в затрубном пространстве и построением КВД. Конструкция такого кабеля и способ исследований ГС разработаны и запатентованы Волго-Уральским центром научно-технических услуг «Нейтрон».

Опыт работы ОАО «Когалымнефегеофизика» показывает, что доставка потокометрических приборов к забоям скважин при помощи жесткого геофизического кабеля (ЖГК) далеко не всегда бывает успешной. Применение ЖГК ограничивает следующие конструкции ГС и БС:

1) сложная форма профилей горизонтальных участков;

2) наличие пакеров и мест сужения диаметров обсадной колонны (фильтра) в горизонтальной части ствола;

3) высокая интенсивность набора кривизны;

4) наличие достаточно протяженных наклонных участков.

Главным недостатком скважинных электромеханических инструментов, использующих специальные двигатели (WELL TRACTOR зарубежного производства), предназначенных для принудительного перемещения кабельных геофизических приборов непосредственно в стволе ГС, является низкая скорость перемещения (не более 10 м в минуту). Это недостаточно для регистрации быстроменяющихся динамических процессов в ГС, характеризующихся высоким коэффициентом продуктивности эксплуатируемых объектов.

Специалисты ведущих сервисных геофизических предприятий России признают, что в настоящее время существуют лишь два надежных ТК доставки приборов к забоям эксплуатирующихся ГС:

— ТК COILED TUBING (гибкая труба) зарубежного производства;

— ТК «Комплекс для доставки геофизических приборов к забоям горизонтальных скважин» (ТК ЛАТЕРАЛЬ) отечественного производства.

У ТК COILED TUBING есть лишь один серьезный недостаток по сравнению с ТК ЛАТЕРАЛЬ, препятствующих его широкому применению, — это дороговизна.

ТК ЛАТЕРАЛЬ обеспечивает доставку приборов к забоям ГС при помощи насосно-компрессорных труб (НКТ) малого диаметра, сборка и спуск которых производится по существующим у буровых предприятий технологиям. Ключевым узлом ТК ЛАТЕРАЛЬ является УОЭС или «мокрый контакт». Исследования выполняются в такой последовательности: к нижней части НКТ подсоединяются скважинный прибор и неподвижная часть УОЭС. Затем выполняется спуск в скважину рассчитанной длины колонны НКТ малого диаметра. После этого внутрь труб помещают смонтированную на геофизическом кабеле подвижную часть УОЭС. Вместе с кабелем под собственным весом подвижная часть доставляется к неподвижной части и фиксируется на ней. Далее колонна труб НКТ при помощи кабельного зажима крепится к кабелю и опускается вместе с геофизическим прибором на заданную глубину.

Источник