- Как строятся оптоволоконные сети

- Про процесс

- Вежливые люди, пожары в коллекторах: как проходят работы и устраняются аварии на трассах

- Оптоволоконные кабели связи. Как это делается

- Условная классификация

- Кабель для прокладки внутри зданий

- Небронированный канализационный кабель

- Бронированный канализационный кабель

- Кабель для укладки в грунт

- Подвесной самонесущий кабель

- Оптический кабель с тросом

- Подводный оптический кабель

- Производство

- Изготовление оптоволоконной нити

- Изготовление кабеля

- Вывод

Как строятся оптоволоконные сети

Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь проектированием и строительством волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в DataLine. Сегодня расскажу, как мы создаем оптические трассы для наших клиентов и как устраняем аварии.

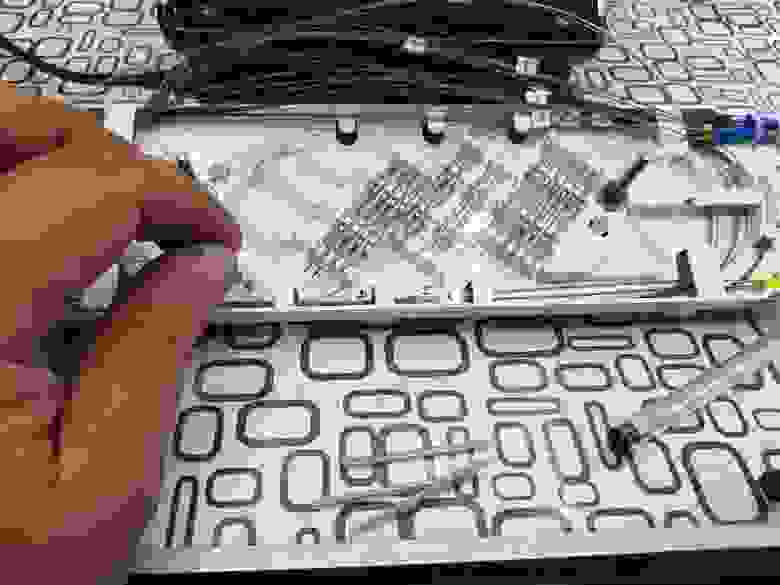

Монтажник укладывает волокна двух кабелей в оптической муфте.

Когда я пришел в компанию в 2016-м, уже была построена опорная сеть, или «магистраль», из 144 волокон. Она объединила наши узлы связи (дата-центр OST, дата-центр NORD) с ММТС-9 и ММТС-10 в единое кольцо. Длина опорной сети на тот момент была около 210 км. Также было построено около 21 км так называемых «последних миль» – ответвлений от опорной сети, соединяющих удаленную площадку клиента с ближайшим нашим узлом связи. Тогда в компании не было выделенных специалистов по ВОЛС, все делали подрядчики под руководством сетевого отдела.

Сейчас «магистралей» не строим, так как имеющейся емкости пока хватает. Все мои проекты – это достройка трасс от нашей опорной сети до офисов клиентов. При мне построили 70 км таких трасс. Протяженность всей сети на сегодняшний день составляет 301 км.

Схема прохождения оптоволоконной сети DataLine на декабрь 2018.

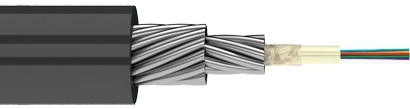

Это кабель марки ОККМ (ОК – оптический кабель, К – канализация, М – многомодульная конструкция) производства Фуджикура. Его мы используем в наших проектах.

Мы прокладываем оптические кабели в телефонной канализации, коллекторах, тоннелях и мостах. Самостоятельно строим канализацию только в тех случаях, когда рядом с маршрутом будущей трассы нет подходящей инфраструктуры. Иначе это все равно что построить себе отдельную дорогу от дома до работы – долго и дорого.

В представлении многих коллекторы и телефонная канализация примерно одно и то же, но это не так. В коллекторах размещают не только кабели связи. Там проходят разные инженерные коммуникации: теплосеть, газопровод, силовые кабели. Некоторые коллекторы настолько большие, что в них спокойно может проехать грузовой автомобиль.

Телефонная же канализация – это просто зарытый в землю трубопровод с кабелями. Заглянуть в нее можно только через смотровые устройства – телефонные колодцы. Они бывают разные, но чаще в них не развернуться. Иногда это просто коробка глубиной 20 см. В качестве исключения видел несколько колодцев по Москве размером с трехкомнатную квартиру.

Смотровой колодец телефонной канализации.

Вот такой вид открывается в смотровом колодце. Кабели просто уходят в каналы в стене.

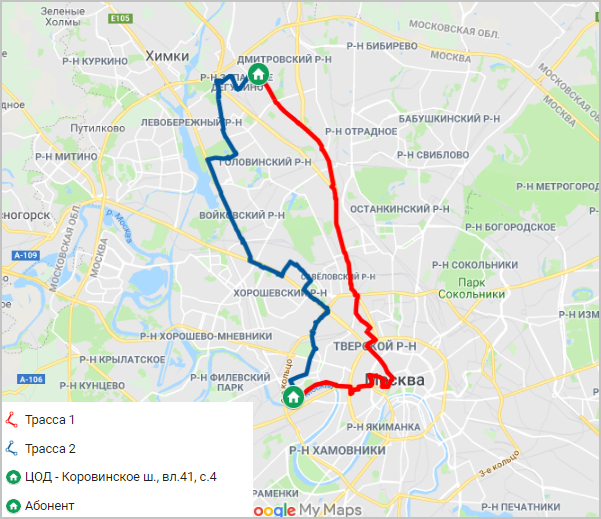

Обычно для наших клиентов мы строим две оптоволоконные трассы, идущие независимыми маршрутами до нашего дата-центра. Это нужно для резерва, на случай повреждения или полного обрыва основного кабеля. Тут многие сразу вспомнят поучительные истории про экскаватор и будут правы. Из свежего: во время работ по программе «Моя улица» одному нашему клиенту «повезло» с экскаватором 4 раза за 3 месяца. Хорошо, что у него была резервная трасса, которая не пересекалась с основным маршрутом, и его сервис не простаивал, пока мы восстанавливали пострадавшую трассу.

Маленькое движение ковшом – большие проблемы для провайдера. Обрыв кабелей в телефонной канализации.

Большинство клиентов понимают важность резерва и сразу просят нас проработать два разнесенных маршрута до их площадки. Или заказывают у нас трассу, которая будет резервной в дополнение к основной от другого провайдера.

Про процесс

Например, клиент хочет провести волокно из нашего дата-центра NORD к себе в офис.

На основе эскизов линейно-кабельных сооружений я определяю ориентировочный маршрут будущей трассы. Вычисляю расстояние достройки от офиса клиента до нашей сети и выбираю место для размещения соединительных муфт. Попутно собираю информацию об объекте, в котором расположен офис клиента: есть ли на пути будущей трассы линейно-кабельные сооружения, кто является их владельцем. Эта информация понадобится при согласовании рабочего проекта.

Маршрут оптических трасс от дата-центра NORD до офиса клиента.

В этом проекте мы соединяли два офиса клиента.

С этими исходными данными я рассчитываю бюджет на организацию новой линии связи. В него войдут наши разовые расходы на получение технических условий от собственников линейно-кабельных сооружений (Москоллектор, МГТС) и согласование рабочего проекта с ними же, проектно-изыскательские работы на линейную часть, строительно-монтажные работы по прокладке кабеля, стоимость используемых материалов, а также наши ежемесячные платежи за аренду линейно-кабельных сооружений. По рынку проектирование и строительство «под ключ» 1 км оптоволоконной трассы емкостью до 32 волокон обойдется сейчас в среднем 200 тыс. руб.

Стандартный срок строительства – 45 календарных дней, но иногда получается быстрее. Это официальный срок с оформлением всей необходимой документации, а ее много. Мы готовим большой пакет документов для МГТС, Москоллектора, составляю для подрядчиков техническое задание. Они, исходя из наших требований, делают рабочий проект линейной части – участка трассы, который идет по городу до здания клиента. Подрядчики знают, как все устроено под землей в Москве, и имеют все необходимые сертификаты, лицензию ФСБ и допуски к работам, связанным с гостайной.

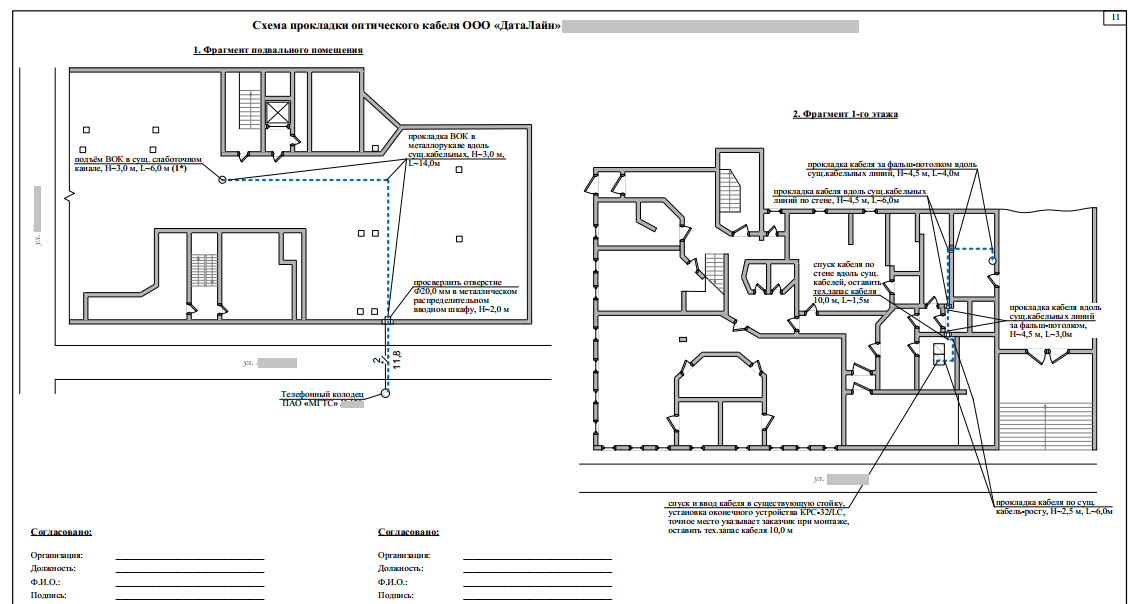

Мы самостоятельно делаем рабочий проект прокладки кабеля по зданию и согласовываем его с владельцем. В этом документе мы описываем, как будет организован ввод в здание, прокладка кабеля по зданию до места назначения (серверной или офиса) и монтаж оптического кросса.

Пример схемы прокладки оптического кабеля внутри здания.

Как только все проекты согласованы, начинается долгожданное строительство. В существующую сеть ВОЛС врезают новый кабель, который будет проложен до здания клиента. Ниже несколько рабочих фотографий.

Иногда телефонные колодцы оснащены антивандальными устройствами (заглушками). Приходится тратить время на их открытие при помощи специального подъемника.

Монтажники протягивают новый кабель.

На самом подходе к зданию клиента возник непроходимый участок: был обнаружен излом в канале, и кабель не получалось протолкнуть из смотрового колодца. Потребовалось снимать дорожное покрытие и вскрывать грунт.

На столе – оптическая муфта. Идёт подготовка монтажа нового кабеля в магистраль.

Врезка нового кабеля в магистраль.

Для монтажников-спайщиков мы готовим исполнительные схемы. По ним специалисты распознают нужные волокна в магистральных кабелях и сваривают их с волокнами нового кабеля. Затем сваренные волокна укладывают в оптическую муфту.

На фото разделанный кабель. Если присмотреться, то видно волокно, которое заходит в сварочный аппарат.

Оптическая муфта с соединенными волокнами двух кабелей.

Так оптический кабель приходит в здание.

Когда кабель проложили до здания, на его конце разваривают оптический кросс, который монтируют в стойку или на стену.

Оптический кросс в Meet-Me-Room дата-центра OST.

Дальше мы параллельно с подрядчиком тестируем новую трассу: проводим измерения кабеля методом импульсной рефлектометрии. Показания снимаются с оптического кросса с помощью рефлектометра. Значения ниже говорят о том, что все работает. Они же фиксируются в SLA с клиентом:

| ≤ 0,2 дБ максимальная величина потерь на неразъемных соединениях (сварке) при двунаправленном усредненном измерении. ≤ 0,5 дБ затухание оптического сигнала на длинах волн 1310 и 1550 нм в точках разъёмного соединения (транзита) оптических волокон. ≤ 40 дБ коэффициент отражения (reflectance) на 1 событие. ≥ 29 дБ значение оптических возвратных потерь (Optical Return Loss – ORL) на измеряемом участке. |

Рефлектометр.

Если все показания в норме, то трасса принимается в обслуживание и передается в эксплуатацию. Клиенту остается только подключиться в нужный порт.

Вежливые люди, пожары в коллекторах: как проходят работы и устраняются аварии на трассах

Мы оповещаем наших клиентов обо всех плановых работах. Даже если это просто врезка нового кабеля, то клиент получит письмо с контактами дежурной смены, аккаунт-менеджеров и ситуационным планом с отмеченными участками, где будут проходить работы. С такими работами проходит все штатно, но бывают и забавные случаи. Как-то после считанных минут от начала работ в муфте, расположенной недалеко от Красной площади, к монтажникам подъехала машина с номером ЕКХ. Оттуда вышли люди в костюмах и с оружием. Проверив наличие разрешения на работы у монтажников, вежливо попросили работать аккуратно в данном месте. Так и стояли, пока работы не были закончены. Видимо, в колодце был один из тех «кремлевских» кабелей и у него сработала сигнализация.

Когда происходит авария, не всегда сразу понятно, где повреждение. Совместно с инженерами проводим контрольные измерения с помощью рефлектометра на оптическом кроссе в наших дата-центрах, чтобы определить предполагаемое место аварии. Пока аварийная бригада собирается, я успеваю сориентировать их, куда ехать, и сам выезжаю на место обрыва.

Параллельно составляем список клиентов, чьи сервисы были нарушены при аварии, а коллеги из смежных отделов уведомляют клиентов. Наш отдел переключает клиентов на резервные каналы – клиентские и наши собственные (на свободные волокна), – если у клиента нет резерва. При необходимости тянем новые кроссировки и начинаем переключение.

Последняя крупная авария произошла из-за пожара в Ново-Дорогомиловском коллекторе. Всех провайдеров допустили к работам только через 5 дней, потому что сначала восстанавливали все городские коммуникации и связь специального назначения. Всем, у кого не было резерва, пришлось ждать (еще раз к вопросу о резерве:)). Но такие случаи скорее исключение, и обычно работоспособность сервисов восстанавливаем оперативно, для масштабных аварий – это 8 часов максимум.

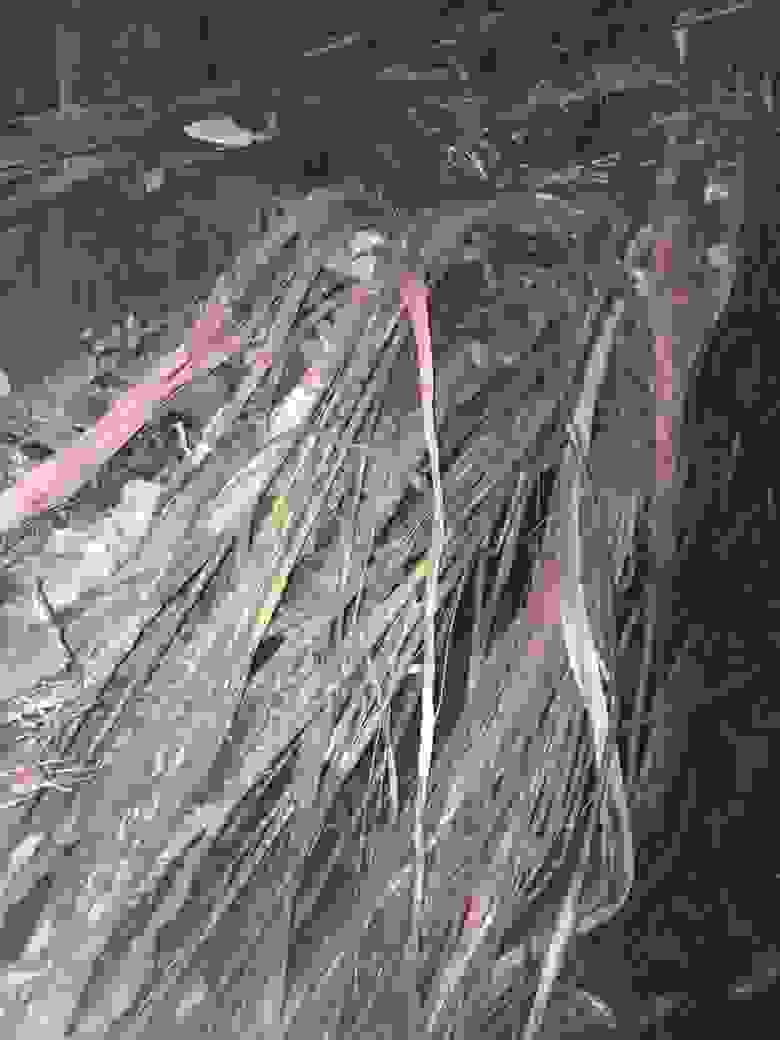

Так выглядят обгоревшие кабели. Последствия пожара в Ново-Дорогомиловском коллекторе.

Восстановительные работы в том же коллекторе. Монтажники изготавливают кабельную вставку для поврежденного кабеля. Запах гари после пожара все еще очень сильный, поэтому работают в респираторах.

Источник

Оптоволоконные кабели связи. Как это делается

В нескольких своих постах, опубликованных более года назад, я поднял такую интересную для многих и чем-то захватывающую тему, как магистральные оптоволоконные кабели связи, в частности, тему «подводной» оптики. Информация в данных публикациях была неполной, торопливой и разрозненной, так как статьи писались «на коленке» во время обеденного перерыва. Сейчас я бы хотел поделиться структурированным и, насколько это возможно, полным материалом по теме оптики, с максимумом вкусных подробностей и гик-порно, от которых на душе любого технаря станет тепло.

Внутри схемы, гифки, таблицы и много интересного текста.

Условная классификация

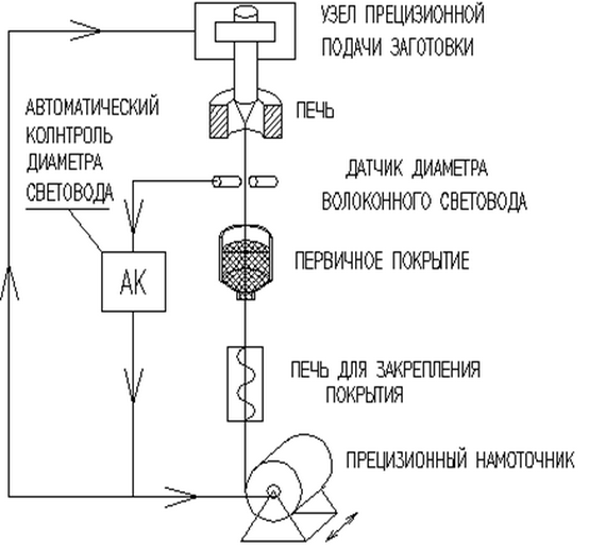

В отличие от всем нам знакомой витой пары, которая вне зависимости от места применения имеет примерно одну и ту же конструкцию, оптоволоконные кабели связи могут иметь значительные отличия исходя из сферы применения и места укладки.

Можно выделить следующие основные виды оптоволоконных кабелей для передачи данных исходя из области применения:

- Для прокладки внутри зданий;

- для кабельной канализации небронированный;

- для кабельной канализации бронированный;

- для укладки в грунт;

- подвесной самонесущий;

- с тросом;

- подводный.

Наиболее простой конструкцией обладают кабели для прокладки внутри зданий и канализационный небронированный, а самыми сложными — для прокладки в землю и подводные.

Кабель для прокладки внутри зданий

Оптические кабели для прокладки внутри зданий разделяют на распределительные, из которых формируется сеть в целом, и абонентские, которые используются непосредственно для прокладки по помещению к конечному потребителю. Как и витую пару, прокладывают оптику в кабельных лотках, кабель-каналах, а некоторые марки могут быть протянуты и по внешним фасадам зданий. Обычно такой кабель заводят до межэтажной распределительной коробки или непосредственно до места подключения абонента.

Конструкция оптоволоконных кабелей для прокладки в зданиях включает в себя оптическое волокно, защитное покрытие и центральный силовой элемент, например, пучок арамидных нитей. К оптике, прокладываемой в помещениях, есть особые требования по противопожарной безопасности, такие как нераспространение горения и низкое дымовыделение, поэтому в качестве оболочки для них используется не полиэтилен, а полиуретан. Другие требования — это низкая масса кабеля, гибкость и небольшой размер. По этой причине многие модели имеют облегченную конструкцию, иногда с дополнительной защитой от влаги. Так как протяженность оптики внутри зданий обычно невелика, то и затухание сигнала незначительно и влияние на передачу данных оно не оказывает. Число оптических волокон в таких кабелях не превышает двенадцати.

Также существует и своеобразная помесь «бульдога с носорогом» — оптоволоконный кабель, который содержит в себе, дополнительно, еще и витую пару.

Небронированный канализационный кабель

Небронированная оптика используется для укладки в канализации, при условии, что на нее не будет внешних механических воздействий. Также подобный кабель прокладывается в тоннелях, коллекторах и зданиях. Но даже в случаях отсутствия внешнего воздействия на кабель в канализации, его могут укладывать в защитные полиэтиленовые трубы, а монтаж производится либо вручную, либо при помощи специальной лебедки. Характерной особенностью данного типа оптоволоконного кабеля можно назвать наличие гидрофобного наполнителя (компаунда), который гарантирует возможность эксплуатации в условиях канализации и дает некоторую защиту от влаги.

Бронированный канализационный кабель

Бронированные оптоволоконные кабели используются при наличии больших внешних нагрузок, в особенности, на растяжение. Бронирование может быть различным, ленточным или проволочным, последнее подразделяется на одно- и двухповивное. Кабели с ленточным бронированием используются в менее агрессивных условиях, например, при прокладке в кабельной канализации, трубах, тоннелях, на мостах. Ленточное бронирование представляет собой стальную гладкую или гофрированную трубку толщиной в 0,15-0,25 мм. Гофрирование, при условии, что это единственный слой защиты кабеля, является предпочтительным, так как оберегает оптоволокно от грызунов и в целом повышает гибкость кабеля. При более суровых условиях эксплуатации, например, при закладке в грунт или на дно рек используются кабели с проволочной броней.

Кабель для укладки в грунт

Для прокладки в грунт используют оптические кабели с проволочной одноповивной или двухповивиной броней. Также применяются и усиленные кабели с ленточным бронированием, но значительно реже. Прокладка оптического кабеля осуществляется в траншею или с помощью кабелеукладчиков. Более подробно этот процесс расписан в моей второй статье по этой теме, где приводятся примеры наиболее распространенных видов кабелеукладчиков. Если температура окружающей среды ниже отметки в -10 о С, кабель предварительно прогревают.

В условиях влажного грунта используется модель кабеля, оптоволоконная часть которого заключена в герметичную металлическую трубку, а бронеповивы проволоки пропитаны специальным водоотталкивающим компаундом. Тут же в дело вступают расчеты: инженеры, работающие на укладке кабеля, не должны допускать превышения растягивающих и сдавливающих нагрузок сверх допустимых. В противном случае, сразу или со временем, могут быть повреждены оптические волокна, что приведет кабель в негодность.

Броня влияет и на значение допустимого усилия на растяжение. Оптоволоконные кабели с двухповивной броней могут выдержать усилие от 80 кН, одноповивные — от 7 до 20 кН, а ленточная броня гарантирует «выживание» кабеля при нагрузке не менее 2,7 кН.

Подвесной самонесущий кабель

Подвесные самонесущие кабели монтируются на уже существующих опорах воздушных линий связи и высоковольтных ЛЭП. Это технологически проще, чем прокладка кабеля в грунт, но при монтаже существует серьезное ограничение — температура окружающей среды во время работ не должна быть ниже — 15 о С. Подвесные самонесущие кабели имеют стандартную круглую форму, благодаря которой снижаются ветровые нагрузки на конструкцию, а расстояние пролета между опорами может достигать ста и более метров. В конструкции самонесущих подвесных оптических кабелей обязательно присутствует ЦСЭ — центральный силовой элемент, изготовленный из стеклопластика или арамидных нитей. Благодаря последним оптоволоконный кабель выдерживает высокие продольные нагрузки. Подвесные самонесущие кабели с арамидным нитями используют в пролетах до одного километра. Еще одно преимущество арамидных нитей, кроме их прочности и малом весе, заключается в том, что арамид по природе своей является диэлектриком, то есть кабели, изготовленные на его основе безопасны, например, при попадании молнии.

В зависимости от строения сердечника различают несколько типов подвесного кабеля:

- Кабель с профилированным сердечником — содержит оптические волокна или модули с этими волокнами – кабель устойчив к растяжению и сдавливанию;

- Кабель со скрученными модулями — содержит оптические волокна, свободно уложенные, кабель устойчив к растяжениям;

- Кабель с одним оптическим модулем – сердечник данного типа кабеля не имеет силовых элементов, поскольку они находятся в оболочке. Такие кабели обладают недостатком, связанным с неудобством идентификации волокон. Тем не менее, они обладают меньшим диаметром и более доступной ценой.

Оптический кабель с тросом

Оптические кабеля с тросом — это разновидность самонесущих кабелей, которые также используются для воздушной прокладки. В таком изделии трос может быть несущим и навивным. Еще существуют модели, в которых оптика встроена в грозозащитный трос.

Усиление оптического кабеля тросом (профилированным сердечником) считается достаточно эффективным методом. Сам трос представляет собой стальную проволоку, заключенную в отдельную оболочку, которая в свою очередь соединяется с оболочкой кабеля. Свободное пространство между ними заполняется гидрофобным заполнителем. Часто такую конструкцию оптического кабеля с тросом называют «восьмеркой» из-за внешнего сходства, хотя лично у меня возникают ассоциации с перекормленной «лапшой». «Восьмерки» применяют для прокладки воздушных линий связи с пролетом не более 50-70 метров. В эксплуатации подобных кабелей есть некоторые ограничения, например, «восьмерку» со стальным тросом нельзя подвешивать на ЛЭП. Надеюсь, объяснять, почему именно, не нужно.

Но кабели с навивным грозозащитным тросом (грозотросом) спокойно монтируются на высоковольтных ЛЭП, крепясь при этом к проводу заземления. Грозотросный кабель используется в местах, где есть риски повреждения оптики дикими животными или охотниками. Также его можно использовать на больших по дистанции пролетах, чем обычную «восьмерку».

Подводный оптический кабель

Данный тип оптических кабелей стоит в сторонке от всех остальных, так как прокладывается в принципиально иных условиях. Почти все типы подводных кабелей, так или иначе, бронированы, а степень бронирования уже зависит от рельефа дна и глубины залегания.

Различают следующие основные типы подводных кабелей (по типу бронирования):

- Не бронирован;

- Одинарное (одноповивное) бронирование;

- Усиленное (одноповивное) бронирование;

- Усиленное скальное (двухповивное) бронирование;

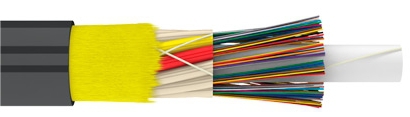

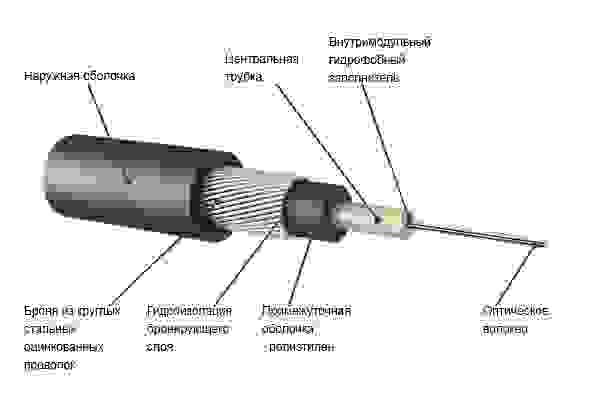

Подробно конструкцию подводного кабеля я рассматривал больше года назад вот в этой статье, поэтому тут приведу только краткую информацию с рисунком:

- Полиэтиленовая изоляция.

- Майларовое покрытие.

- Двухповивное бронирование стальной проволокой.

- Алюминиевая гидроизоляционная трубка.

- Поликарбонат.

- Центральная медная или алюминиевая трубка.

- Внутримодульный гидрофобный заполнитель.

- Оптические волокна.

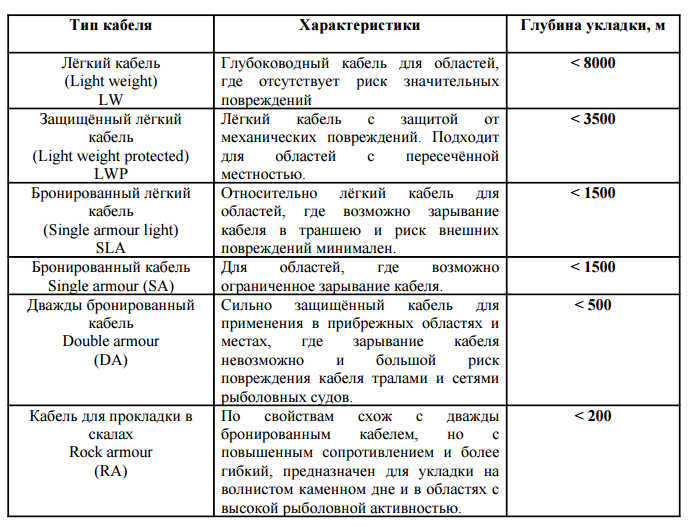

Как не парадоксально, прямой корреляции бронирования кабеля с глубиной залегания нет, так как армирование защищает оптику не от высоких давлений на глубине, а от деятельности морских обитателей, а также сетей, тралов и якорей рыболовецких судов. Корреляция эта, скорее, обратная — чем ближе к поверхности, тем больше тревог, что явно видно по таблице ниже:

Таблица типов и характеристик подводных кабелей в зависимости от глубины укладки

Производство

Теперь, когда мы познакомились с наиболее распространенными видами оптоволоконных кабелей, можно проговорить и о производственном процессе всего этого зоопарка. Все мы знаем об оптоволоконных кабелях, многие из нас имели с ними дело лично (как абоненты и как монтажники), но как становится ясно из информации выше, оптоволоконные, в особенности магистральные, кабели могут серьезно отличаться от того, с чем вы имели дело в помещении.

Так как для прокладки оптоволоконной магистрали требуются тысячи километров кабеля, их производством занимаются целые заводы.

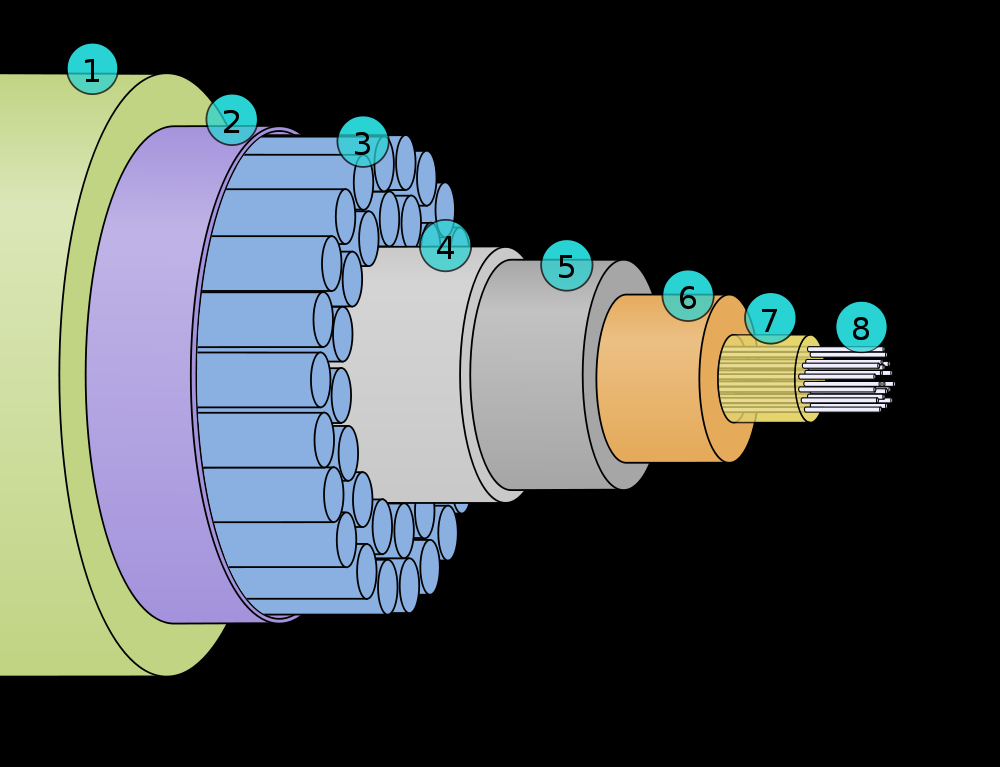

Изготовление оптоволоконной нити

Все начинается с производства главного элемента — оптоволоконной нити. Производят это чудо на специализированных предприятиях. Одной из технологий производства оптической нити является ее вертикальная вытяжка. А происходит это следующим образом:

- На высоте в несколько десятков метров в специальной шахте устанавливается два резервуара: один со стеклом, второй, ниже по шахте, со специальным полимерным материалом первичного покрытия.

- Из узла прецизионной подачи заготовки или, проще говоря, первого резервуара с жидким стеклом, вытягивается стеклянная нить.

- Ниже нить проходит через датчик диаметра волоконного световода, который отвечает за контроль диаметра изделия.

- После контроля качества нить обволакивается первичным полимерным покрытием из второго резервуара.

- Пройдя процедуру покрытия, нить отправляется в еще одну печь, в которой полимер закрепляется.

- Нить оптоволокна протягивается еще N-метров, в зависимости от технологии, охлаждается и поступает на прецизионный намотчик, проще говоря, наматывается на бобину, которая уже и транспортируется как заготовка к месту производства кабеля.

Наиболее распространены следующие размеры оптоволоконного кабеля:

- C сердечником 8,3 мк и оболочкой 125 мкм;

- C сердечником 62,5 мк и оболочкой 125 мкм;

- C сердечником 50 мк и оболочкой 125 мкм;

- C сердечником 100 мк и оболочкой 145 мкм.

Оптику с диаметром сердечника в 8,3 мк качественно спаять в полевых условиях, без высокоточного оборудования или установки концентраторов, непросто или практически невозможно.

Огромное значение имеет контроль диаметра световода. Именно эта часть установки отвечает за один из главных параметров на всех этапах производства нити — неизменность диаметра конечного изделия (стандарт — 125 мкм). Из-за сложностей при сварке нитей любых диаметров, их стремятся сделать настолько длинными, насколько это возможно. Погонный метраж оптоволоконной «заготовки» на бобине может достигать десятков километров (да, именно километров) и более, в зависимости от требований заказчика.

Уже на самом предприятии, хотя это можно сделать и на стекольном заводе, все зависит от производственного цикла, бесцветную нить с полимерным покрытием для удобства могут перемотать на другую бобину, в процессе окрашивая ее в собственный яркий цвет, по аналогии со всем знакомой витой парой. Зачем? Во славу сата.. для быстрого различения каналов при, например, ремонте или сварке кабеля.

Изготовление кабеля

Теперь мы получили сердце нашего изделия — оптоволоконную нить. Что дальше? Дальше давайте посмотрим на схему такого себе среднестатистического подводного (да, мне они нравятся больше всего) кабеля в разрезе:

На заводе полученные оптические нити запускаются в станки, в совокупности своей образующие целый конвейер по производству какого-то одного типа кабеля. На первом этапе производства небронированных моделей, нити сплетаются в пучки, которые и составляют, в итоге, «оптический сердечник». Количество нитей в кабеле может быть различным, в зависимости от заявленной пропускной способности. Пучки, в свою очередь, сматывают в «тросс» на специальном оборудовании, которое, в зависимости от своей конструкции и назначения. Это оборудование может еще и покрывать полученный «тросс» гидроизолирующим материалом, чтобы предотвратить попадание влаги и потускнения оптики в будущем (на схеме обозван «внутримодульным гидрофобным заполнителем»).

Вот так проходит процесс скрутки собранных вместе пучков в трос на пермском заводе оптоволоконных кабелей:

После того, как в «тросс» было собрано необходимое количество пучков оптоволокна, их заливают полимером или укладывают в металлическую или медную трубку. Тут, на первый взгляд, кажется, что подводных камней нет и быть не может, но так как производитель стремится минимизировать количество соединений и швов, то все получается не совсем просто. Рассмотрим один конкретный пример.

Для создания трубки-корпуса, представленной на схеме выше как «центральная трубка», может использоваться огромная по длине лента из необходимого нам материала (сталь, либо же медь). Лента используется, чтобы не маяться со всем знакомым нам и очевидным прокатом, и сваркой по всей окружности стыка. Согласитесь, тогда у кабеля было бы слишком много «слабых» мест в конструкции.

Так вот. Металлическая ленточная заготовка проходит через специальный станок, натягивающий ее и имеющий с десяток-другой валиков, которые идеально ее выравнивают. После того, как лента выровнена, она подается на другой станок, где встречается с нашим пучком оптоволоконных нитей. Автомат на конвейере загибает ленту вокруг натянутого оптоволокна, создавая идеальную по форме трубку.

Вся эта, пока еще хрупкая, конструкция протягивается по конвейеру дальше, к электросварочному аппарату высокой точности, который на огромной скорости проводит сварку краев ленты, превращая ее в монолитную трубку, в которую уже заложен оптоволоконный кабель. В зависимости от тех. процесса, все это дело может заливаться гидрофобным заполнителем. Или не заливаться, тут уже все зависит от модели кабеля.

В целом, с производством все стало более-менее понятно. Различные марки оптоволоконного, в первую очередь, магистрального кабеля, могут иметь некоторые конструкционные отличия, например, по количеству жил. Тут инженеры не стали выдумывать велосипед и просто объединяют несколько кабелей поменьше в один большой, то есть такой магистральный кабель будет иметь не один, а, например, пять трубок с оптоволокном внутри, которые, в свою очередь, все также заливаются полиэтиленовой изоляцией и, при необходимости, армируются. Такие кабели называют многомодульными.

Одна из моделей многомодульного кабеля в разрезе

Многомодульные кабели, которые, в основной своей массе, и используются для протяженных магистралей, имеют еще одну обязательную конструктивную особенность в виде сердечника, или как его еще называют — центрального силового элемента. ЦСЭ используется как «каркас», вокруг которого группируют трубки с жилами оптоволокна.

К слову, пермский завод «Инкаб», производственный процесс которого представлен на гифках выше, со своими объемами до 4,5 тыс. километров кабеля в год — карлик, по сравнению с заводом того же инфраструктурного гиганта Alcatel, который может выдавать несколько тысяч километров оптоволоконного кабеля одним куском, который сразу же грузится на судно-кабелеукладчик.

Стальная трубка — это наименее радикальный вариант бронирования оптики. Для неагрессивных условий эксплуатации и монтажа часто применяют обычный изолирующий полиэтилен. Однако, это не отменяет того факта, что после изготовления такого кабеля его могут «обернуть» в бронирующую намотку из алюминиевой или стальной проволоки или тросов.

Бронирование кабеля с полиэтиленовой изоляцией на том же пермском заводе

Вывод

Как можно понять из материала выше, основным отличие различных видов оптоволоконного кабеля является их «обмотка», то есть то, во что упаковываются хрупкие стеклянные нити в зависимости от области применения и среды, в которой будет проводиться кабелеукладка.

Если вам понравился данный материал, то можете смело задавать вопросы в комментариях, опираясь на которые я постараюсь подготовить еще статью по этой теме.

Источник