Как строятся оптоволоконные сети

Всем привет! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь проектированием и строительством волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в DataLine. Сегодня расскажу, как мы создаем оптические трассы для наших клиентов и как устраняем аварии.

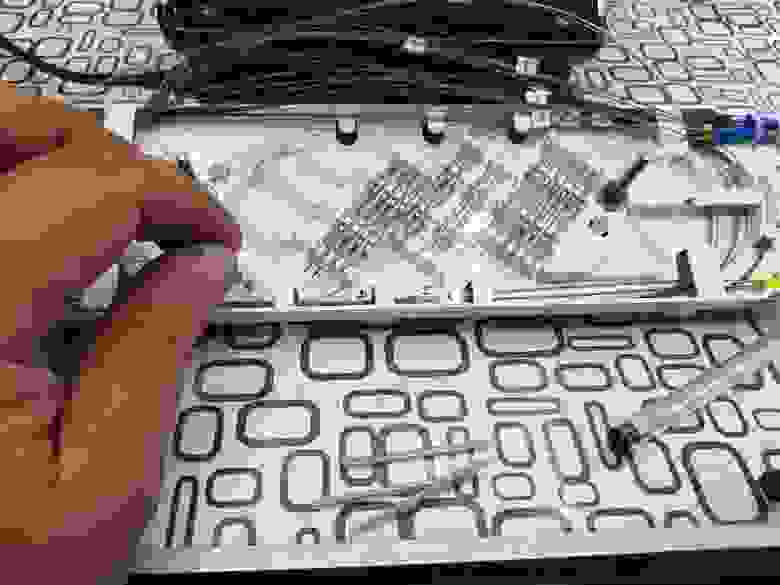

Монтажник укладывает волокна двух кабелей в оптической муфте.

Когда я пришел в компанию в 2016-м, уже была построена опорная сеть, или «магистраль», из 144 волокон. Она объединила наши узлы связи (дата-центр OST, дата-центр NORD) с ММТС-9 и ММТС-10 в единое кольцо. Длина опорной сети на тот момент была около 210 км. Также было построено около 21 км так называемых «последних миль» – ответвлений от опорной сети, соединяющих удаленную площадку клиента с ближайшим нашим узлом связи. Тогда в компании не было выделенных специалистов по ВОЛС, все делали подрядчики под руководством сетевого отдела.

Сейчас «магистралей» не строим, так как имеющейся емкости пока хватает. Все мои проекты – это достройка трасс от нашей опорной сети до офисов клиентов. При мне построили 70 км таких трасс. Протяженность всей сети на сегодняшний день составляет 301 км.

Схема прохождения оптоволоконной сети DataLine на декабрь 2018.

Это кабель марки ОККМ (ОК – оптический кабель, К – канализация, М – многомодульная конструкция) производства Фуджикура. Его мы используем в наших проектах.

Мы прокладываем оптические кабели в телефонной канализации, коллекторах, тоннелях и мостах. Самостоятельно строим канализацию только в тех случаях, когда рядом с маршрутом будущей трассы нет подходящей инфраструктуры. Иначе это все равно что построить себе отдельную дорогу от дома до работы – долго и дорого.

В представлении многих коллекторы и телефонная канализация примерно одно и то же, но это не так. В коллекторах размещают не только кабели связи. Там проходят разные инженерные коммуникации: теплосеть, газопровод, силовые кабели. Некоторые коллекторы настолько большие, что в них спокойно может проехать грузовой автомобиль.

Телефонная же канализация – это просто зарытый в землю трубопровод с кабелями. Заглянуть в нее можно только через смотровые устройства – телефонные колодцы. Они бывают разные, но чаще в них не развернуться. Иногда это просто коробка глубиной 20 см. В качестве исключения видел несколько колодцев по Москве размером с трехкомнатную квартиру.

Смотровой колодец телефонной канализации.

Вот такой вид открывается в смотровом колодце. Кабели просто уходят в каналы в стене.

Обычно для наших клиентов мы строим две оптоволоконные трассы, идущие независимыми маршрутами до нашего дата-центра. Это нужно для резерва, на случай повреждения или полного обрыва основного кабеля. Тут многие сразу вспомнят поучительные истории про экскаватор и будут правы. Из свежего: во время работ по программе «Моя улица» одному нашему клиенту «повезло» с экскаватором 4 раза за 3 месяца. Хорошо, что у него была резервная трасса, которая не пересекалась с основным маршрутом, и его сервис не простаивал, пока мы восстанавливали пострадавшую трассу.

Маленькое движение ковшом – большие проблемы для провайдера. Обрыв кабелей в телефонной канализации.

Большинство клиентов понимают важность резерва и сразу просят нас проработать два разнесенных маршрута до их площадки. Или заказывают у нас трассу, которая будет резервной в дополнение к основной от другого провайдера.

Про процесс

Например, клиент хочет провести волокно из нашего дата-центра NORD к себе в офис.

На основе эскизов линейно-кабельных сооружений я определяю ориентировочный маршрут будущей трассы. Вычисляю расстояние достройки от офиса клиента до нашей сети и выбираю место для размещения соединительных муфт. Попутно собираю информацию об объекте, в котором расположен офис клиента: есть ли на пути будущей трассы линейно-кабельные сооружения, кто является их владельцем. Эта информация понадобится при согласовании рабочего проекта.

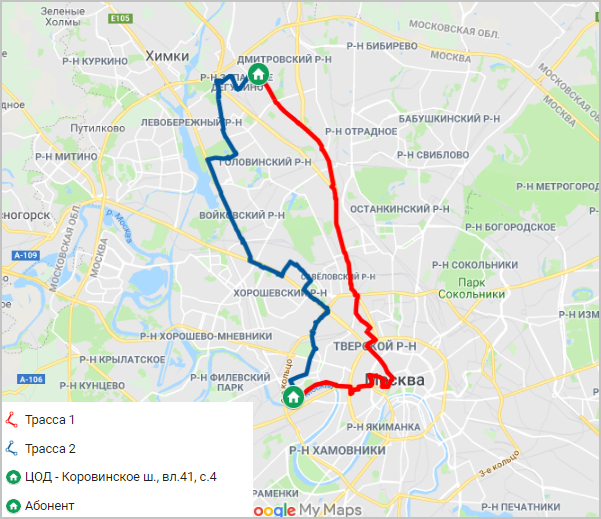

Маршрут оптических трасс от дата-центра NORD до офиса клиента.

В этом проекте мы соединяли два офиса клиента.

С этими исходными данными я рассчитываю бюджет на организацию новой линии связи. В него войдут наши разовые расходы на получение технических условий от собственников линейно-кабельных сооружений (Москоллектор, МГТС) и согласование рабочего проекта с ними же, проектно-изыскательские работы на линейную часть, строительно-монтажные работы по прокладке кабеля, стоимость используемых материалов, а также наши ежемесячные платежи за аренду линейно-кабельных сооружений. По рынку проектирование и строительство «под ключ» 1 км оптоволоконной трассы емкостью до 32 волокон обойдется сейчас в среднем 200 тыс. руб.

Стандартный срок строительства – 45 календарных дней, но иногда получается быстрее. Это официальный срок с оформлением всей необходимой документации, а ее много. Мы готовим большой пакет документов для МГТС, Москоллектора, составляю для подрядчиков техническое задание. Они, исходя из наших требований, делают рабочий проект линейной части – участка трассы, который идет по городу до здания клиента. Подрядчики знают, как все устроено под землей в Москве, и имеют все необходимые сертификаты, лицензию ФСБ и допуски к работам, связанным с гостайной.

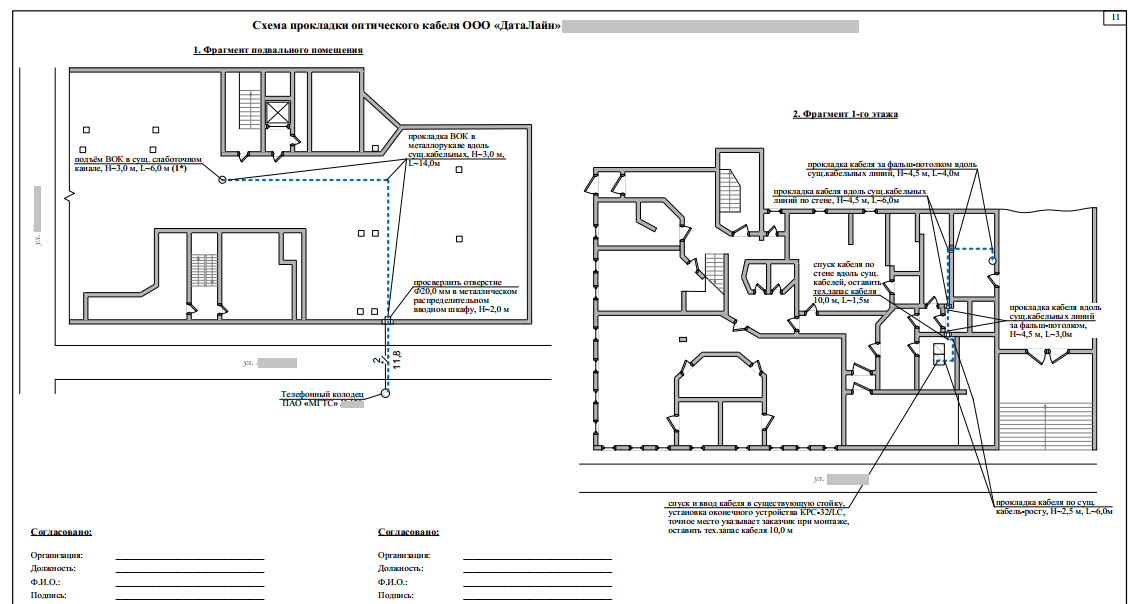

Мы самостоятельно делаем рабочий проект прокладки кабеля по зданию и согласовываем его с владельцем. В этом документе мы описываем, как будет организован ввод в здание, прокладка кабеля по зданию до места назначения (серверной или офиса) и монтаж оптического кросса.

Пример схемы прокладки оптического кабеля внутри здания.

Как только все проекты согласованы, начинается долгожданное строительство. В существующую сеть ВОЛС врезают новый кабель, который будет проложен до здания клиента. Ниже несколько рабочих фотографий.

Иногда телефонные колодцы оснащены антивандальными устройствами (заглушками). Приходится тратить время на их открытие при помощи специального подъемника.

Монтажники протягивают новый кабель.

На самом подходе к зданию клиента возник непроходимый участок: был обнаружен излом в канале, и кабель не получалось протолкнуть из смотрового колодца. Потребовалось снимать дорожное покрытие и вскрывать грунт.

На столе – оптическая муфта. Идёт подготовка монтажа нового кабеля в магистраль.

Врезка нового кабеля в магистраль.

Для монтажников-спайщиков мы готовим исполнительные схемы. По ним специалисты распознают нужные волокна в магистральных кабелях и сваривают их с волокнами нового кабеля. Затем сваренные волокна укладывают в оптическую муфту.

На фото разделанный кабель. Если присмотреться, то видно волокно, которое заходит в сварочный аппарат.

Оптическая муфта с соединенными волокнами двух кабелей.

Так оптический кабель приходит в здание.

Когда кабель проложили до здания, на его конце разваривают оптический кросс, который монтируют в стойку или на стену.

Оптический кросс в Meet-Me-Room дата-центра OST.

Дальше мы параллельно с подрядчиком тестируем новую трассу: проводим измерения кабеля методом импульсной рефлектометрии. Показания снимаются с оптического кросса с помощью рефлектометра. Значения ниже говорят о том, что все работает. Они же фиксируются в SLA с клиентом:

| ≤ 0,2 дБ максимальная величина потерь на неразъемных соединениях (сварке) при двунаправленном усредненном измерении. ≤ 0,5 дБ затухание оптического сигнала на длинах волн 1310 и 1550 нм в точках разъёмного соединения (транзита) оптических волокон. ≤ 40 дБ коэффициент отражения (reflectance) на 1 событие. ≥ 29 дБ значение оптических возвратных потерь (Optical Return Loss – ORL) на измеряемом участке. |

Рефлектометр.

Если все показания в норме, то трасса принимается в обслуживание и передается в эксплуатацию. Клиенту остается только подключиться в нужный порт.

Вежливые люди, пожары в коллекторах: как проходят работы и устраняются аварии на трассах

Мы оповещаем наших клиентов обо всех плановых работах. Даже если это просто врезка нового кабеля, то клиент получит письмо с контактами дежурной смены, аккаунт-менеджеров и ситуационным планом с отмеченными участками, где будут проходить работы. С такими работами проходит все штатно, но бывают и забавные случаи. Как-то после считанных минут от начала работ в муфте, расположенной недалеко от Красной площади, к монтажникам подъехала машина с номером ЕКХ. Оттуда вышли люди в костюмах и с оружием. Проверив наличие разрешения на работы у монтажников, вежливо попросили работать аккуратно в данном месте. Так и стояли, пока работы не были закончены. Видимо, в колодце был один из тех «кремлевских» кабелей и у него сработала сигнализация.

Когда происходит авария, не всегда сразу понятно, где повреждение. Совместно с инженерами проводим контрольные измерения с помощью рефлектометра на оптическом кроссе в наших дата-центрах, чтобы определить предполагаемое место аварии. Пока аварийная бригада собирается, я успеваю сориентировать их, куда ехать, и сам выезжаю на место обрыва.

Параллельно составляем список клиентов, чьи сервисы были нарушены при аварии, а коллеги из смежных отделов уведомляют клиентов. Наш отдел переключает клиентов на резервные каналы – клиентские и наши собственные (на свободные волокна), – если у клиента нет резерва. При необходимости тянем новые кроссировки и начинаем переключение.

Последняя крупная авария произошла из-за пожара в Ново-Дорогомиловском коллекторе. Всех провайдеров допустили к работам только через 5 дней, потому что сначала восстанавливали все городские коммуникации и связь специального назначения. Всем, у кого не было резерва, пришлось ждать (еще раз к вопросу о резерве:)). Но такие случаи скорее исключение, и обычно работоспособность сервисов восстанавливаем оперативно, для масштабных аварий – это 8 часов максимум.

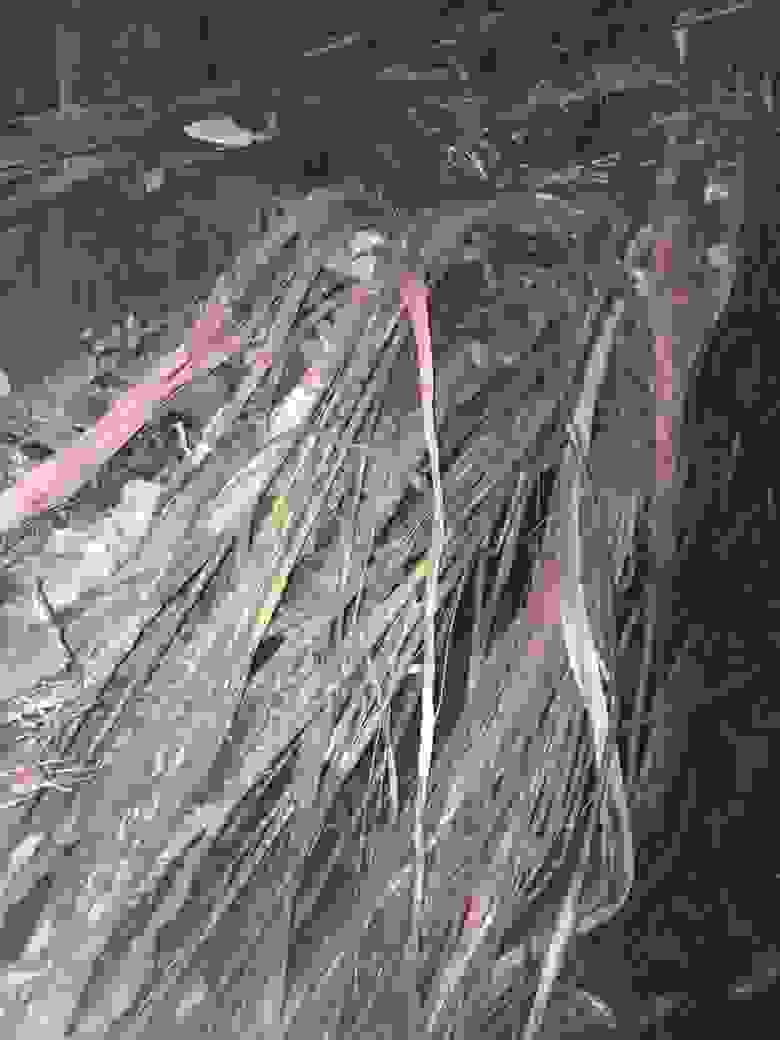

Так выглядят обгоревшие кабели. Последствия пожара в Ново-Дорогомиловском коллекторе.

Восстановительные работы в том же коллекторе. Монтажники изготавливают кабельную вставку для поврежденного кабеля. Запах гари после пожара все еще очень сильный, поэтому работают в респираторах.

Источник

Ещё о технологиях передачи данных по оптике. Волновое мультиплексирование сигналов

Начало. Свойства стандартного одномодового волокна G.652

Самое распространенное одномодовое оптическое волокно — это SMF G.652 разных модификаций. Практически наверняка, если у Вас есть волоконно-оптическая линия, она сделана из волокна G.652. У него есть ряд важных характеристик, которые надо иметь в виду.

Удельное (его ещё называют километрическим) затухание — то есть затухание одного километра волокна — зависит от длины волны излучения.

Википедия подсказывает нам следующее распределение:

В реальной жизни сейчас картина получше, в частности удельное затухание в окне 1310нм обычно укладывается в 0.35дБ/км, в окне 1550нм оно порядка 0.22-0.25дБ/км, а так называемый «водяной пик» в районе 1400-1450нм у современных волокон не так сильно выражен, либо вообще отсутствует.

Тем не менее, надо иметь в виду эту картину и само наличие этой зависимости.

Исторически диапазон длин волн, который пропускается оптическим волокном, делится на следующие диапазоны:

O — 1260…1360

E — 1360…1460

S — 1460…1530

C — 1530…1565

L — 1565…1625

U — 1625…1675

(цитирую по той же статье на Википедии).

С приемлемым приближением свойства волокна внутри каждого диапазона можно считать примерно одинаковыми. Водяной пик приходится, как правило, на длинноволновый конец E-диапазона. Ещё будем иметь в виду, что удельное (километрическое) затухание в O-диапазоне примерно в полтора раза выше, чем в S- и в С-диапазоне, удельная хроматическая дисперсия — наоборот, имеет нулевой минимум на длине волны в 1310нм и ненулевая в C-диапазоне.

Простейшие системы уплотнения — двунаправленная передача по одному волокну

Первоначально дуплексная волоконно-оптическая линия связи требовала для работы два волокна: по одному волокну шла передача информации в одну сторону, по другому волокну — в другую. Это удобно своей очевидностью, но довольно расточительно по отношению к использованию ресурса проложенного кабеля.

Поэтому, как только стала позволять технология, стали появляться решения для передачи информации в обе стороны по одному волокну. Названия подобных решений — «одноволоконные трансиверы», «WDM», «bi-directional».

В самых распространенных вариантах используются длины волн 1310 и 1550нм, соответственно из O- и C-диапазона. «В дикой природе» трансиверы на эти длины волн встречаются для линий до 60км. Более «дальнобойные» варианты делаются на другие комбинации — 1490/1550, 1510/1570 и тому подобные варианты с использованием окон прозрачности с мЕньшим удельным затуханием, чем в O-диапазоне.

Кроме вышеперечисленных пар длин волн, возможно встретить комбинацию 1310/1490нм — она используется, если одновременно с данными по этому же волокну передается сигнал кабельного телевидения на длине волны 1550нм; или 1270/1330нм — она используется для передачи 10Гбит/с потоков.

Мультиплексирование данных и кабельного телевидения

Раз уж я затронул тему КТВ, расскажу о нем ещё немного.

Для доставки сигнала кабельного телевидения от головной станции до многоквартирного дома сейчас тоже используется оптика. Для него используется либо длина волны 1310нм — здесь минимальная хроматическая дисперсия, то есть искажение сигнала; либо длина волны 1550нм — здесь минимальное удельное затухание и возможно применение чисто-оптического усиления с использованием EDFA. Если есть необходимость доставки на один дом одновременно и потока данных (интернет) и синала КТВ, нужно либо использовать два отдельных волокна, либо несложное пассивное устройство — фильтр FWDM.

Это обратимое устройство (то есть одно и то же устройсто используется как для мультиплексирования, так и для демультиплексирования потоков) с тремя выводами: под КТВ, одноволоконный трансивер и общий выход (см. схему). Таким образом можно строить сеть PON или Ethernet, используя для передачи данных длины волн 1310/1490, а для КТВ — 1550нм.

CWDM и DWDM

Об уплотнении CWDM уже вкратце рассказал theslim. От себя дополню лишь, что указанные в статье каналы на прием и передачу данных — это чистая условность, мультиплекору абсолютно всё равно, в какую сторону идет сигнал в каждом канале; а оптические приемники — широкополосные, они реагируют на излучение любой длины волны. Из важных моментов, которые надо иметь в виду при проектировании линии CWDM — это различие удельного затухания в волокне на разных каналах (см. первый раздел настоящей статьи), а также различие вносимого самим мультиплексором затухания. Мультиплексор сделан из последовательно соединенных фильтров, и если для первого в цепочке канала затухание может быть меньше одного децибела, то для последнего оно будет ближе к четырем (эти значения приведены для мультиплексора 1х16, на 16 длин волн). Также полезно помнить, что никто не запрещает строить двухволоконные CWDM-линии, просто объединив две пары мультиплексоров в один функциональный блок.

Кроме этого замечу, что вполне возможно часть частотного ресурса выделить под КТВ, передавая по одному волокну до семи дуплексных потоков данных одновременно с аналоговым телевидением.

Система DWDM принципиально ничем не отличается от CWDM, но — как говорится — «дьявол кроется в деталях». Если шаг каналов в CWDM — 20нм, то для DWDM он гораздо уже и измеряется в гигагерцах (самый распространенный сейчас вариант — 100ГГц, или около 0.8нм; также возможен устаревающий вариант с полосой 200ГГЦ и постепенно распространяются более современные — 50 и 25ГГц). Частотный диапазон DWDM лежит в C- и L-диапазоне, по 40 каналов в 100ГГц в каждом. Из этого следует несколько важных свойств DWDM-систем.

Во-первых, они значительно дороже CWDM. Для их использования требуются лазеры со строгим допуском по длине волны и мультиплексоры очень высокой избирательности.

Во-вторых, используемые диапазоны лежат в рабочих зонах оптических усилителей EDFA. Это позволяет строить длинные линии с чисто-оптическим усилением без необходимости оптоэлектронного преобразования сигнала. Именно это свойство привело к тому, что многие при слове «DWDM» сразу представляют себе именно сложные системы монстров телеком-рынка, хотя подобное оборудование можно использовать и в более простых системах.

И в-третих, затухание в C- и L-диапазонах минимально из всего окна прозрачности оптического волокна, что позволяет даже без усилителей строить линии бОльшей длины, чем при использовании CWDM.

Мультиплексоры DWDM — это так же пассивные устройства, как и мультиплексоры CWDM. Для числа каналов до 16 они также устроены из отдельных фильтров, и это довольно простые устройства. Однако мультиплексоры для бОльшего числа каналов делаются по технологии Arrayed Wavelength Grating, крайне чувствительной к изменениям температуры. Поэтому такие мультиплексоры выпускаются либо с электронной схемой термостабилизации (Thermal AWG), либо с применением специальных способов автокомпенсации, не требующих энергии (Athermal AWG). Это делает такие мультиплексоры более дорогими и нежными в эксплуатации.

Практические ограничения в волоконно-оптической связи

В заключение я немного расскажу об ограничениях, с которыми приходится иметь дело при организации связи по оптике.

Как совершенно справедливо отметил товарищ saul, первое ограничение — это оптический бюджет.

Дополню его некоторыми уточнениями.

Если мы говорим о двухволоконных линиях связи, расчет оптического бюджета достаточно сделать для одной длины волны — той, на которой будет вестись передача.

Как только у нас появляется волновое уплотнение (особенно в случае одноволоконных трансиверов или систем CWDM) — сразу надо вспомнить про неравномерность удельного затухания волокна на разных длинах волн и про затухание, вносимое мультиплексорами.

Если мы строим систему с промежуточными ответвлениями на OADM — не забываем посчитать затухание на OADM. Кстати, оно отличается для сквозного канала и выводимых длин волн.

Не забываем оставить несколько децибел эксплуатационного запаса.

Второе, с чем приходится иметь дело — это хроматическая дисперсия. Актуальной она по-настоящему становится для 10Гбит/с линий, и вообще говоря, о ней в первую очередь думает производитель оборудования. Кстати, именно дисперсия придает физический смысл упоминанию километров в маркетинговых названиях трансиверов. Специалисту эксплуатации просто полезно понимать, что есть такое свойство волокна и что кроме затухания сигнала в волокне картину портит ещё и дисперсия.

Для простых систем без усилителей расчет линии в основном сводится к расчету оптического бюджета, а тема расчета линии с усилителями вполне достойна отдельной статьи.

Вот, вкратце, инженерные основы технологий уплотнения в оптических линиях. Надеюсь, эта информация будет полезна читателям; на возникшие вопросы я с радостью отвечу.

Источник