- Одномодовый и многомодовый волоконно-оптический кабель: отличия и правила выбора

- Одномодовый и многомодовый волоконно-оптический кабель: правила выбора

- Тестирование одномодовых и многомодовых оптических кабелей

- Одномодовые и многомодовые оптические кабели

- Что такое «мода оптического волокна»?

- Многомодовое волокно

- Одномодовое волокно

- Применение кабелей на основе SM и MM волокна

Одномодовый и многомодовый волоконно-оптический кабель: отличия и правила выбора

Волоконно-оптические системы связи ведут свою историю с 1960 года, когда был изобретен первый лазер. При этом само оптическое волокно появилось только 10 лет спустя, и сегодня именно оно является физической основой современного интернета.

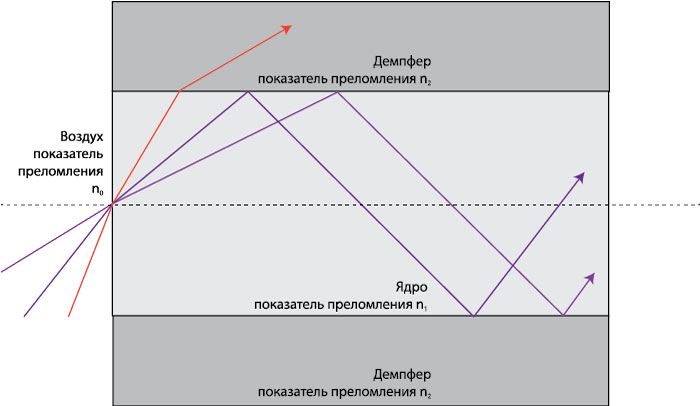

Оптические волокна, применяемые для передачи данных, имеют принципиально схожее строение. Светопередающая часть волокна (ядро, сердечник или сердцевина) находится в центре, вокруг него располагается демпфер (который иногда называют оболочкой). Задача демпфера – создать границу раздела сред и не дать излучению покинуть пределы ядра.

И ядро, и демпфер изготавливаются из кварцевого стекла, при этом показатель преломления ядра несколько выше, чем показатель преломления демпфера, чтобы реализовать явление полного внутреннего отражения. Для этого достаточно разницы в сотые доли – например, ядро может иметь показатель преломления n1=1.468, а демпфер – значение n2=1.453.

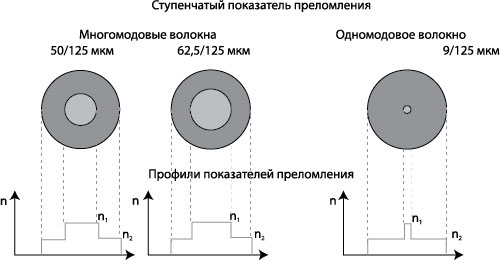

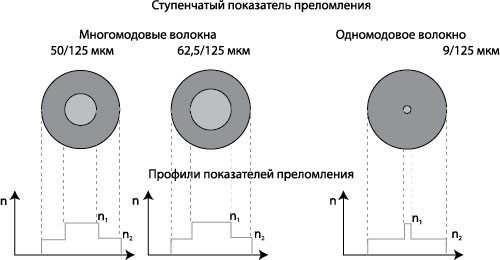

Диаметр ядра одномодовых волокон составляет 9 мкм, многомодовых – 50 или 62.5 мкм, при этом диаметр демпфера у всех волокон одинаков и составляет 125 мкм. Строение световодов в масштабе показано на иллюстрации:

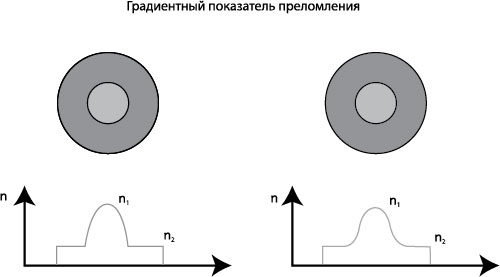

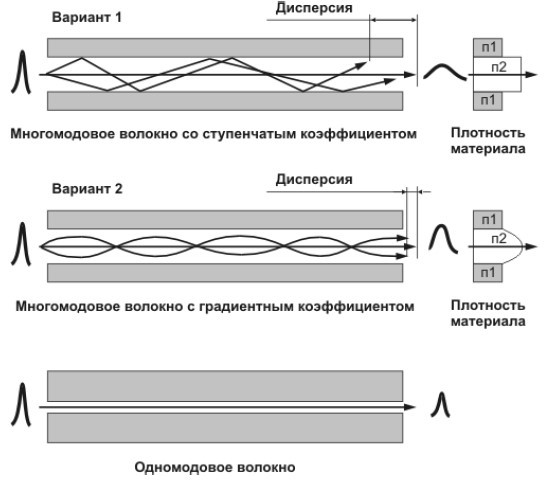

Ступенчатый профиль показателя преломления (step—index fiber)– самый простой для изготовления световодов. Он приемлем для одномодовых волокон, где условно считается, что «мода» (маршрут распространения света в ядре) одна. Однако для многомодовых волокон со ступенчатым показателем преломления характерна высокая дисперсия, вызванная наличием большого количества мод, что приводит к рассеиванию, «расползанию» сигнала, и в итоге ограничивает расстояние, на котором возможна работа приложений. Минимизировать дисперсию мод позволяет градиентный показатель преломления. Для многомодовых систем настоятельно рекомендуется использовать именно волокна с градиентным показателем преломления (graded—index fiber), в которых переход от ядра к демпферу не имеет «ступеньки», а происходит постепенно.

Основной параметр, характеризующий дисперсию и, соответственно, способность волокна поддерживать работу приложений на определенные расстояния – коэффициент широкополосности. В настоящее время многомодовые волокна делятся по этому показателю на четыре класса, от OM1 (которые не рекомендуется применять в новых системах) до наиболее производительного класса OM4.

Класс волокна

Размер ядра/демпфера, мкм

Коэффициент широкополосности,

режим OFL, МГц·км

Примечание

850 нм

1300 нм

OM1

Применяется для расширения ранее установленных систем. Использовать в новых системах не рекомендуется.

OM2

Применяется для поддержки приложений с производительностью до 1 Гбит/с на расстоянии до 550 м.

OM3

Волокно оптимизировано для применения лазерных источников. В режиме RML коэффициент широкополосности на длине волны 850 нм составляет 2000 МГц·км. Волокно применяется для поддержки приложений с производительностью до 10 Гбит/с на расстоянии до 300 м.

OM4

Волокно оптимизировано для применения лазерных источников. В режиме RML коэффициент широкополосности на длине волны 850 нм составляет 4700 МГц·км. Волокно применяется для поддержки приложений с производительностью до 10 Гбит/с на расстоянии до 550 м.

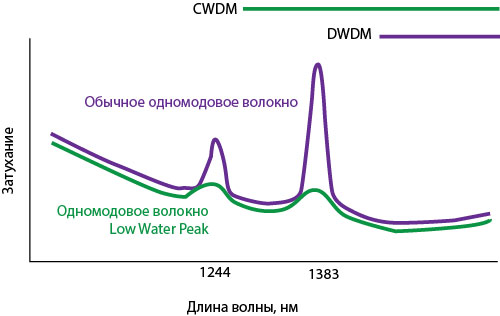

Одномодовые волокна делятся на классы OS1 (обычные световоды, используемые для передачи на длинах волн либо 1310 нм, либо 1550 нм) и OS2, которые можно применять для широкополосной передачи во всем диапазоне от 1310 нм до 1550 нм, поделенном на каналы передачи, или в даже более широком спектре, например, от 1280 до 1625 нм. На начальном этапе выпуска волокна OS2 маркировались обозначением LWP (Low Water Peak), чтобы подчеркнуть, что в них минимизированы пики поглощения между окнами прозрачности. Широкополосная передача в наиболее производительных одномодовых волокнах обеспечивает скорости передачи свыше 10 Гбит/с.

Одномодовый и многомодовый волоконно-оптический кабель: правила выбора

Учитывая описанные характеристики многомодовых и одномодовых волокон, можно привести рекомендации по выбору типа волокна в зависимости от производительности приложения и расстояния, на котором оно должно работать:

для скоростей свыше 10 Гбит/с выбор в пользу одномодового волокна независимо от расстояния

для 10-гигабитных приложений и расстояний свыше 550 м выбор также в пользу одномодового волокна

для 10-гигабитных приложений и расстояний до 550 м также возможно применение многомодового волокна OM4

для 10-гигабитных приложений и расстояний до 300 м также возможно применение многомодового волокна OM3

для 1-гигабитных приложений и расстояний до 600-1100 м возможно применение многомодового волокна OM4

для 1-гигабитных приложений и расстояний до 600-900 м возможно применение многомодового волокна OM3

для 1-гигабитных приложений и расстояний до 550 м возможно применение многомодового волокна OM2

Стоимость оптического световода во многом определяется диаметром ядра, поэтому многомодовый кабель при прочих равных обходится дороже одномодового. При этом активное оборудование для одномодовых систем из-за использования в них мощных лазерных источников (например, лазер Фабри-Перо) стоит существенно дороже активки для многомода, где используются либо относительно недорогие лазеры поверхностного излучения VCSEL либо еще более дешевые светодиодные источники. При оценке стоимости системы необходимо учитывать затраты как на кабельную инфраструктуру, так и на активное оборудование, причем последние могут оказаться существенно больше.

На сегодняшний день сложилась практика выбора оптического кабеля в зависимости от сферы использования. Одномодовое волокно используется:

в морских и трансокеанских кабельных линиях связи;

в наземных магистральных линиях дальней связи;

в провайдерских линиях, линиях связи между городскими узлами, в выделенных оптических каналах большой протяженности, в магистралях к оборудованию операторов мобильной связи;

в системах кабельного телевидения (в первую очередь OS2, широкополосная передача);

в системах GPON с доведением волокна до оптического модема, размещаемого у конечного пользователя;

в СКС в магистралях длиной более 550 м (как правило, между зданиями);

в СКС, обслуживающих центры обработки данных, независимо от расстояния.

Многомодовое волокно в основном используется:

в СКС в магистралях внутри здания (где, как правило, расстояния укладываются в 300 м) и в магистралях между зданиями, если расстояние не превышает 300-550 м;

в горизонтальных сегментах СКС и в системах FTTD (fiber—to—the—desk), где пользователям устанавливаются рабочие станции с многомодовыми оптическими сетевыми картами;

в центрах обработки данных в дополнение к одномодовому волокну;

во всех случаях, где расстояние позволяет применять многомодовые кабели. Хотя сами кабели обходятся дороже, экономия на активном оборудовании покрывает эти затраты.

Можно ожидать, что в ближайшие годы волокно OS2 постепенно вытеснит OS1 (его снимают с производства), а в многомодовых системах исчезнут волокна 62.5/125 мкм, поскольку их полностью вытеснят световоды 50 мкм, вероятно, классов OM3-OM4.

Тестирование одномодовых и многомодовых оптических кабелей

После монтажа все установленные оптические сегменты подлежат тестированию. Только измерения, проведенные специальным оборудованием, позволяют гарантировать характеристики установленных линий и каналов. Для сертификации СКС применяются приборы с квалифицированными источниками излучения на одном конце линии и измерителями на другом. Такое оборудование производят компании Fluke Networks, VIAVI, Psiber; все подобные устройства имеют предустановленные базы допустимых оптических потерь в соответствии с телекоммуникационными стандартами TIA/EIA, ISO/IEC и другими. Более протяженные оптические линии проверяют с помощью оптических рефлектометров, имеющих соответствующий динамический диапазон и разрешающую способность.

На этапе эксплуатации все установленные оптические сегменты требуют бережного обращения и регулярного использования специальных чистящих салфеток, палочек и других средств очистки.

Нередки случаи, когда проложенные кабели повреждают, например, при копке траншей или при выполнении ремонтных работ внутри зданий. В этом случае для поиска места сбоя необходим рефлектометр или другой диагностический прибор, основанный на принципах рефлектометрии и показывающий расстояние до точки сбоя (подобные модели есть у производителей Fluke Networks, EXFO, VIAVI, NOYES (FOD), Greenlee Communication и других).

Встречающиеся на рынке бюджетные модели предназначены в основном для локализации повреждений (плохих сварок, обрывов, макроизгибов и т д). Зачастую они не в состоянии провести детальную диагностику оптической линии, выявить все её неоднородности и профессионально создать отчет. Кроме этого, они менее надежны и долговечны.

Качественное оборудование – напротив надежно, способно диагностировать ВОЛС в мельчайших деталях, составить корректную таблицу событий, сгенерировать редактируемый отчет. Последнее крайне важно для паспортизации оптических линий, потому как иногда встречаются сварные соединения с настолько низкими потерями, что рефлектометр не в состоянии определить такое соединение. Но сварка ведь всё равно есть, и ее необходимо отобразить в отчёте. В этом случае программное обеспечение позволяет принудительно установить на рефлектограмме событие и в ручном режиме измерить потери на нем.

Многие профессиональные приборы также имеют возможность расширения функциональных возможностей за счет добавления опций: видеомикроскопа для инспектирования торцов волокон, источника лазерного излучения и измерителя мощности, оптического телефона и др.

Источник

Одномодовые и многомодовые оптические кабели

Самые частые вопросы, которые задают нашим экспертам: в чем отличие одномодового от многомодового кабеля, где и чем обусловлено их применение, можно ли заменить один тип другим? И даже такой вопрос — каких цветов бывают «кабельные моды»? Разберем все это в нашем материале.

Сначала определимся с понятием «кабельной моды». Такого термина не существует! Любой волоконно-оптический кабель (ВОК) содержит в своей конструкции так называемые модули — пластиковые трубки, защищающие оптические волокна. Они действительно бывают разных цветов и в зависимости от их количества можно условно разделить ВОК на одномодульные и многомодульные. Если же говорить об одномодовых (Single-mode, SM) и многомодовых (Multi-mode, MM) кабелях — подразумевается, что кабель изготовлен из соответствующих типов оптических волокон (ОВ). Итак:

Что такое «мода оптического волокна»?

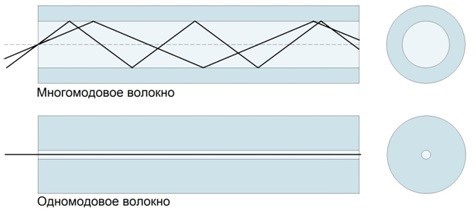

Мода — это элементарная составляющая, отдельный луч, из которого состоит свет, проходящий по волокну. С точки зрения теоретической физики, каждая мода — это одно из решений волновых уравнений Максвелла, описывающих распространение света в световоде. Условно каждую моду представляют в виде набора прямых линий, образующих конус. На схемах же, обычно в поперечном сечении, моды изображают в виде отдельных лучей, распространяющихся в волокне под углом к оптической оси. При этом луч, который геометрически совпадает с осью волокна носит название первой или основной моды, а все остальные называют боковыми модами.

В зависимости от диаметра сердцевины ОВ, показателей преломления материалов сердцевины и оболочки в оптическом волокне будет распространяться только одна или несколько мод излучения. На рис. 1 наглядно показано, что в волокно с маленьким диаметром сердцевины можно ввести только одну моду, в то время как больший диаметр позволяет вводить несколько мод.

Рис. 1. Распространение мод излучения.

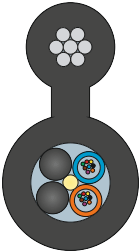

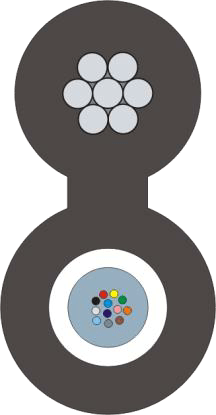

Диаметры сердцевины и оболочки для MM составляют, соответственно, 50/125 мкм или 62,5/125 мкм, а для SM — 9/125 мкм. В самом простом случае, когда показатели преломления сердцевины и оболочки имеют равномерные по сечению величины, их профиль носит название ступенчатого. Сечения этих типов ОВ в этом случае выглядят так, как показано на рис. 2:

Рис. 2. Профили показателей преломления различных типов ОВ.

Для SM-волокна ступенчатый профиль показателя преломления вполне приемлем, поскольку в нём распространяется только одна мода. А вот в MM-волокнах со ступенчатым показателем условия прохождения сигнала сильно ухудшаются из-за появления дисперсии. Дисперсию, то есть искажение формы импульса света, вызванную разницей маршрутов распространения отдельных мод, называют межмодовой. Такой вид дисперсии служит главным отличием по оптическим свойствам между SM и MM.

В настоящее время частично подавить межмодовую дисперсию стало возможным за счёт изготовления волокон с так называемым градиентным профилем преломления сердцевины. В этом случае оптическая плотность кварцевого стекла, из которого изготовления сердцевина, плавно снижается от центра к границе. Это даёт возможность скорректировать линии распространения боковых мод и уменьшить искажения сигнала. Наглядно разница между сигналами на входе и на выходе волокна для разных вариантов изготовления показана на рис. 3:

Рис. 3. Изменения формы и амплитуды сигнала на выходе линии в волокнах с разными профилями показателя преломления.

Для систем связи, использующих ММ-волокна рекомендуется использовать именно ОВ с градиентным коэффициентом преломления, однако надо понимать, что стоимость изготовления такого типа волокон гораздо выше, чем у волокон со ступенчатым коэффициентом.

Рассмотрим подробнее различные виды MM и SM волокон и кабелей на их основе.

Многомодовое волокно

Из-за влияния межмодовой дисперсии MM-волокно имеет ограничения по скорости и дальности распространения сигнала по сравнению с SM-волокном. Длину многомодовых линий связи ограничивает также большое по сравнению с одномодовым волокном затухание.

В то же время требования к расходимости излучения источника сигнала, а так же к точности юстировки компонентов оборудования ощутимо снижаются за счёт большого диаметра. Вследствие этого оборудование для многомодового волокна стоит гораздо дешевле, чем для одномодового (хотя само многомодовое волокно несколько дороже).

Как было упомянуто ранее, наибольшее распространение получили многомодовые волокна 50/125 и 62,5/125 мкм. Первые коммерческие MM волокна, производство которых началось в 1970-х годах, имели диаметр сердцевины 50 мкм и ступенчатый профиль коэффициента преломления. На тот момент единственным источником излучения были светодиоды. Увеличение передаваемого трафика привело к появлению волокон с сердцевиной 62,5 мкм. Бо́льший диаметр позволял более эффективно использовать излучение светодиодов, которые отличаются большой расходимостью светового потока. Однако при этом увеличивалось число распространяемых мод, что негативно сказывается на характеристиках передачи. Поэтому, когда вместо светодиодов стали использоваться узконаправленные лазеры, популярность снова обрело волокно 50/125 мкм. В результате совершенствования технологии производства были разработаны волокна, которые стали называть «оптимизированными для работы с лазерами». Дальнейшему росту скорости и дальности передачи информации способствовало появление волокон с градиентным профилем показателя преломления.

В настоящее время существует классификация многомодовых кварцевых волокон, подробно описанная в различных стандартах. Например, стандарт ISO/IEC 11801 определяет 4 категории многомодовых волокон. Они обозначаются латинскими буквами OM (Optical Multimode) и цифрой, обозначающей класс волокна:

- OM1 – стандартное многомодовое волокно 62,5/125 мкм;

- OM2 – стандартное многомодовое волокно 50/125 мкм;

- OM3 – многомодовое волокно 50/125 мкм, оптимизированное для работы с лазером;

- OM4 – многомодовое волокно 50/125 мкм, оптимизированное для работы с лазером, с улучшенными характеристиками.

Основной параметр, зависящий от дисперсии и определяющий способность волокна поддерживать распространение сигнала на определенные расстояния — коэффициент широкополосности. Для каждого класса в стандарте указываются значения затухания и коэффициента широкополосности. Данные представлены в таблице 1, где параметр OFL (overfilled launch) описывает метод определения ширины полосы пропускания, а именно – с помощью светодиодов.

Коэффициент широкополосности (OFL), МГц*км

Применяется для расширения ранее установленных систем. Использовать в новых системах не рекомендуется.

Применяется для поддержки приложений с производительностью до 1 Гбит/с на расстоянии до 550 м.

Волокно оптимизировано для применения лазерных источников. В режиме RML коэффициент широкополосности на длине волны 850 нм составляет 2000 МГц·км. Волокно применяется в системах с производительностью до 10 Гбит/с на расстоянии до 300 м.

Волокно оптимизировано для применения лазерных источников. В режиме RML коэффициент широкополосности на длине волны 850 нм составляет 4700 МГц·км. Волокно применяется для поддержки приложений с производительностью до 10 Гбит/с на расстоянии до 550 м.

Табл. 1. Сравнение характеристик ММ-волокон разных классов.

В июне 2016 года Ассоциация телекоммуникационной промышленности (TIA) опубликовала стандарт, описывающий новый класс ММ волокна – ОМ5 (TIA-492AAAE). Волокна, изготовленные по такому стандарту, позволят использовать технологию SWDM (Short-wavelength division multiplexing – уплотнение по коротким длинам волн) с четырьмя различными длинами волн. Что, в свою очередь, даст возможность повысить скорость передачи информации в 4 раза при сохранении и даже небольшом увеличении максимальной длины линии. В настоящий момент волокна OM5 в нашей стране практически не применяются, поскольку все их достоинства реализуются только в случае использования активного оборудования (трансиверов), работающего с технологией SWDM. О коммерческой целесообразности применения таких волокон говорить пока рано.

Подписывайтесь на канал ВОЛС.Эксперт

Показываем, как правильно выполнять монтаж оптических муфт и кроссов, разбираем частые ошибки, даем полезные советы специалистам.

Одномодовое волокно

В одномодовом волокне отсутствует межмодовая дисперсия, то есть искажение сигнала во времени из-за разницы в скорости распространения мод. Поэтому одномодовое волокно характеризуется очень большой величиной ширины полосы пропускания (сотни ТГц*км). Стандартное SM-волокно имеет, как упоминалось ранее, ступенчатый профиль показателя преломления.

Величина затухания в SM волокне в несколько раз меньше, чем в MM, что позволяет передавать информацию на очень большие расстояния (500 и более км) на высокой скорости без ретрансляции (повторения) сигнала, при этом характеристики передачи определяются главным образом параметрами активного оборудования.

С другой стороны, одномодовое волокно требует большой точности при вводе излучения и при стыковке оптических волокон друг с другом, что является причиной удорожания используемых волоконно-оптических компонентов (активное оборудование, соединительные изделия) и усложняет процесс монтажа и обслуживания линий.

Первые SM-волокна появились в начале 80-х годов и стали активно использоваться в протяженных линиях связи. В то же время для передачи на короткие расстояния, например, в локальных сетях, продолжалось использование ММ-волокна. Со временем, в связи с уменьшением стоимости как самого волокна, так и компонентов для него, одномодовое волокно стало завоевывать все большую популярность и в непротяженных сетях. Таким образом, сегодня кварцевое SM- волокно является самым распространенным типом оптического волокна.

По мере совершенствования технологий производства создавались и менялись и стандарты, описывающие требования к оптическим волокнам. В отличие от MM-волокон, которые в настоящее время описываются стандартом ISO/IEC 11801, для SM волокон наиболее распространёнными и повсеместно используемыми стали стандарты ITU-T G.652-657.

Перечислим основные свойства волокон, соответствующих этим стандартам.

- Одномодовое волокно с несмещенной дисперсией, G.652 (SSMF – Standard Singlemode Fiber)

Наиболее распространенный тип одномодового волокна с точкой нулевой хроматической дисперсии на длине волны 1300 нм. Стандарт выделяет четыре подкласса (A, B, C и D), отличающихся своими характеристиками. Особо стоит отметить волокна G.652.C и G.652.D – они имеют низкое затухание на длине волны 1383 нм, то есть в области «водного пика», а потому могут использоваться в системах CWDM. Такие волокна еще называют «всеволновыми».

- Одномодовое волокно с нулевой смещенной дисперсией, G.653 (ZDSF – Zero Dispersion-Shifted Fiber)

Изменяя профиль показателя преломления, можно сдвинуть точку нулевой дисперсии в третье окно прозрачности (1550 нм), что позволяет увеличить дальность передачи сигнала при работе в этом диапазоне. Используются только за рубежом и только в линиях, работающих без использования спектрального уплотнения.

- Одномодовое волокно со смещенной длиной волны отсечки, G.654

Волокна с минимизацией потерь на длине волны l=1550 нм являются модификацией волокон SSF с уменьшенными потерями (менее 0,18 дБ/км) в третьем окне прозрачности. Низкое затухание достигается за счет применения кварца сверхвысокой степени очистки для сердцевины, что позволяет снизить затухание, обусловленное поглощением примесями, а также формирования больших значений длины волны отсечки для уменьшения чувствительности к потерям, обусловленным изгибами волокна. Такое оптоволокно может использоваться для передачи цифровой информации на большие расстояния, например, в наземных системах дальней связи и магистральных подводных кабелях с оптическими усилителями. Из-за трудности производства эти волокна очень дороги.

- Одномодовое волокно с ненулевой смещенной дисперсией, G.655 (NZDSF – Non-Zero Dispersion Shifted Fiber)

Предназначено для передачи на длинах волн вблизи 1550 нм и оптимизировано для систем DWDM. Абсолютное значение коэффициента хроматической дисперсии в этом волокне больше некоего ненулевого значения в диапазоне длин волн от 1530 нм до 1565 нм. Ненулевая дисперсия препятствует возникновению нелинейных эффектов, которые особенно вредны для DWDM систем.

- Одномодовое волокно c ненулевой смещенной дисперсией для широкополосной передачи, G.656

Подобно волокну G.655, имеет ненулевое значение коэффициента хроматической дисперсии, но уже в диапазоне длин волн 1460-1625 нм, поэтому хорошо подходит как для систем DWDM, так и для CWDM.

- Одномодовое волокно, не чувствительное к потерям на макроизгибе, G.657 (Bend-Insensitive)

Помимо оптических свойств, важную роль играют и механические характеристики оптоволокна, в частности, его чувствительность к изгибам. Особенно это важно при прокладке внутри помещения, где волокно часто нужно изгибать. Стандарт G.657 выделяет несколько подклассов одномодового волокна, отличающихся минимальным радиусом изгиба и соответствующей величиной потерь.

Описанные стандарты оптических волокон не всегда взаимоисключают друг друга. К примеру, распространенное оптоволокно компании Corning марки SMF-28® Ultra соответствует стандартам G.652.D и G.657.A1. В то же время бывают случаи, когда оптические волокна разных типов не совместимы друг с другом.

Применение кабелей на основе SM и MM волокна

В настоящее время сложилась практика выбора оптического кабеля в зависимости от сферы применения.

Одномодовое волокно используется:

- в морских и трансокеанских кабельных линиях связи;

- в наземных магистральных линиях дальней связи;

- в региональных линиях, линиях связи между городскими узлами, в выделенных оптических каналах большой протяженности, в магистралях к оборудованию операторов мобильной связи;

- в системах кабельного телевидения;

- в системах GPON с доведением волокна до конечного пользователя;

- в СКС, когда магистрали достигают длины 550 м и более (например, между зданиями);

- в СКС, обслуживающих ЦОД, независимо от расстояния.

Многомодовое волокно в основном используется:

- в СКС, в магистралях, проходящих внутри здания (как правило, протяженностью до 300 м) и в магистралях между зданиями, если расстояние не превышает 550 м;

- в горизонтальных сегментах СКС и в системах FTTD (fiber-to-the-desk), где устанавливаются пользовательские рабочие станции с многомодовыми оптическими сетевыми картами;

- в ЦОД, в дополнение к одномодовому волокну;

- во всех случаях, где расстояние позволяет применять многомодовые кабели. Основной критерий выбора – кабели обходятся дороже, но экономия на активном оборудовании покроет эти затраты.

Для демонстрации коммерческой целесообразности применения SM и MM волокон в различных случаях сравним стоимость активного оборудования. Будем сравнивать конкретные модели оборудования, необходимого для работы на различных скоростях передачи информации. См. табл. 2.

Источник