Мощный визуализатор повреждений оптического волокна. Теоретически мощный.

Некоторое время назад ко мне обратился продавец одного из магазинов Aliexpress с предложением обозреть товары его магазина. В ассортименте главным образом различные аксессуары для оптических сетей — патч-корды, переходники, немножко дешевого инструмента и тестеров, медиаконвертеры и т.п. Тестировать в патч-кордах практически нечего, поэтому для обзора я выбрал два активных устройства, одно из которых — Visual Fault locator, визуализатор повреждений оптического волокна, он же «светилка», «красный глаз», «указка» и т.д.

Немного теории о длинах волн.

Когда впервые сталкиваешься с оптоэлектроникой и волоконно-оптическими линиями связи, может возникнуть вопрос — почему для передачи выбраны те или иные длины волн?

Тут стоит сразу разделить волокно на основе кварцевого стекла и полимерное волокно. Полимерное волокно толще и устойчивей к физическим воздействиям, дешевле (сейчас — уже непринципиально дешевле) и обладает чудовищным затуханием (по сравнению с кварцевым). Также у него совершенно другая спектральная характеристика затухания. Наилучшие результаты получаются в нескольких областях видимого спектра. Самый распространенный пример такого волокна — оптический s/pdif кабель (TOSLINK). Поскольку для каналов связи такое волокно не используется, особенности его характеристик разбираться здесь не будут.

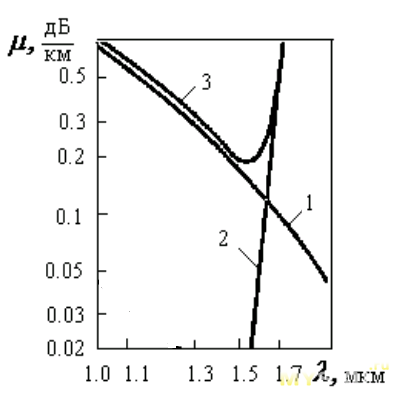

Возвращаясь к волокну на основе кварцевого стекла, можно отметить следующие его особенности:

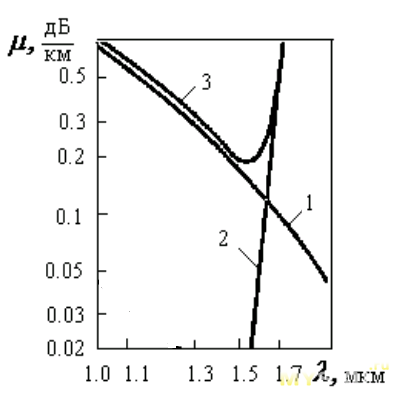

1) С уменьшением длины волны возрастают потери на рассеивание (в умных книгах его называют Рэлеевским рассеиванием). Оно вызвано неоднородностями волокна. По этой причине в линиях связи не могут быть использованы лазеры видимого света. Красный свет с типичной длиной волны 650нм рассеивается в разы сильнее, чем коротковолновый инфракрасный (850нм).

2) При увеличении длины волны возрастают потери на поглощение света. Эти потери начинают заметно влиять начиная с 1600нм и полностью перекрывают все другие потери к 1800нм.

Цифрой 3 на картинке обозначена суммарная характеристика.

Кроме этих двух причин, на некоторых длинах волн (зависящих от состава стекла) возникаю потери из-за резонанса. Наиболее сильно влияют гармоники резонанса гидрооксидных групп OH (несколько вульгаризируя — следы воды) — на длинах волн 1380нм и 1240нм из-за них возникает резкое увеличение затухания. Примеси меди дают ослабление на 850нм, железа — на 400нм.

Первые кварцевые волокна были настолько «грязные», что минимум ослабления приходился на 850нм. Это, а также доступность оптоэлектроники на ближний инфракрасный диапазон, обусловило выбор длины волны 850нм для первых линий связи. С улучшением технологий более выгодным стало использование длины волны в 1300нм, а потом и 1550нм.

У меня нет точных данных, но в свое время попалась такая картинка с характеристиками волокон разной давности:

Как несложно заметить, лазеры и светодиоды красного свечения не могут быть использованы в сколь-нибудь протяженных линиях связи из-за очень значительных потерь. Видимый красный лазер используется в рассматриваемом устройстве только по одной причине — человек не видит невооруженным глазом рабочие длины волн.

Так как надежно устоявшегося русского названия этого устройства нет, далее я буду называть его аббревиатурой — VFL.

Как ни странно, но название не вполне корректно отражает основное использование VFL. В своей практике я существенно чаще использовал его для поиска нужной оптической жилы на кроссе, чем для тестирования жил. Несмотря на довольно простые правила маркировки, на практике многие старые кроссы имеют непонятную маркировку, перепутанные жилы или попросту отвалившуюся и потерявшуюся этикетку.

Принцип использования устройства очень прост — с одной стороны светят, с другой смотрят, где светится. Никакой высшей математики, операция примитивна.

С технической точки зрения, VFL не сильно отличается от обычной лазерной указки. Основное отличие в выходной части лазера — на указке там обычно стоит линза, а в VFL используется диод с переходником на оптический кабель.

Переключатель имеет три положения:

CW — постоянное свечение

OFF — выключено

GLINT — мерцание (несколько раз в секунду)

Думаю, что на этом со вступлением стоит закончить и перейти к самому устройству.

Посылка пришла в картонной коробке, не сильно пострадавшей во время пересылки:

Внутри коробки VFL и медиаконвертеры (они пойдут следующим обзором, но я уже опасаюсь. ):

Коробка VFL:

Внутри коробки:

Комплект поставки стандартен для подобных устройств:

В коробке лежал сам VFL, матерчатый чехол на ремень, батарейки и инструкция. Как можно заметить, инструкция не содержит упоминания о модели на 30 мВт.

Поставляемые батарейки (срок годности — до конца 2019):

Так получилось, что я разобрал VFL даже до первого включения.

Батарейный блок VFL (труба с резьбой с двух сторон), задняя заглушка и внешняя часть корпуса выполнены из чернёного алюминия. Батарейный блок никак не закреплен и просто выкручивается из корпуса основного блока.

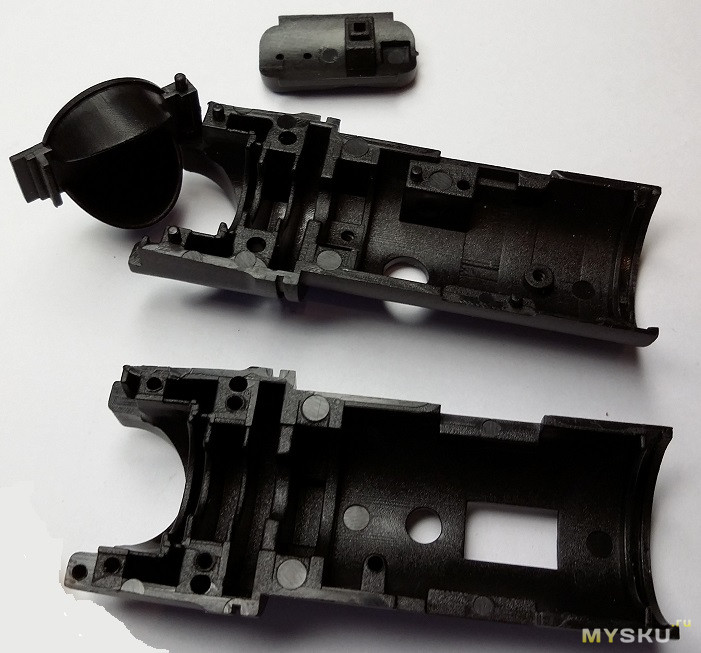

Далее нужно открутить два шурупа и отклеить этикетку. После этого можно вытащить из внешнего алюминиевого корпуса пластмассовый основной блок:

Пластиковый колпачок переключателя также легко снимается.

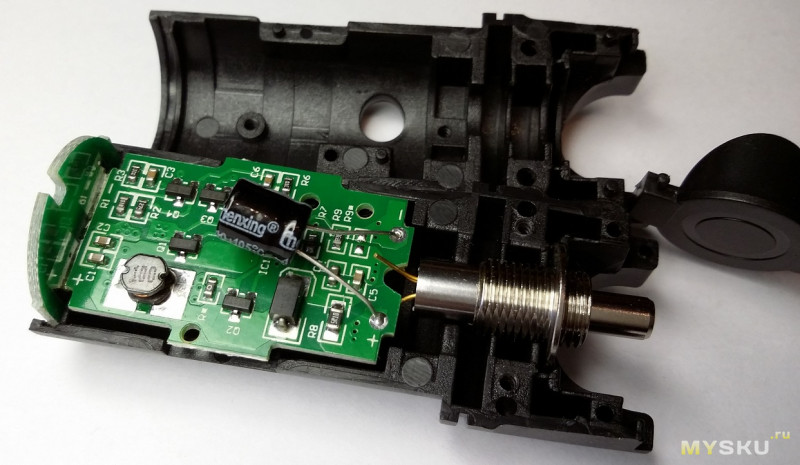

Откручиваем еще два шурупа, раскрываем корпус на две части и добираемся до внутренностей (отдельное спасибо конструктору за то, что все 4 шурупа одинаковые)

Внутренности:

Печатная плата с лазером вставлена в середину и легко вынимается:

Компоненты устройства:

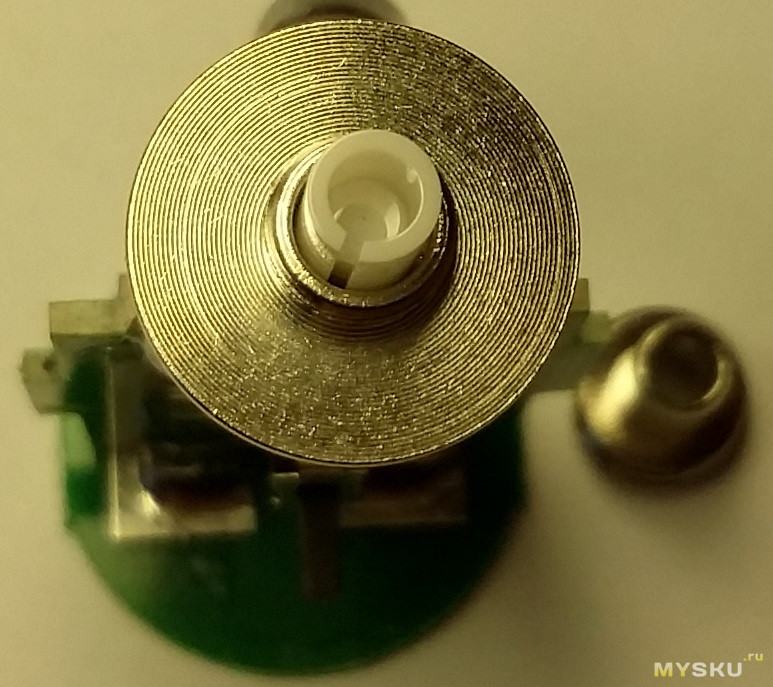

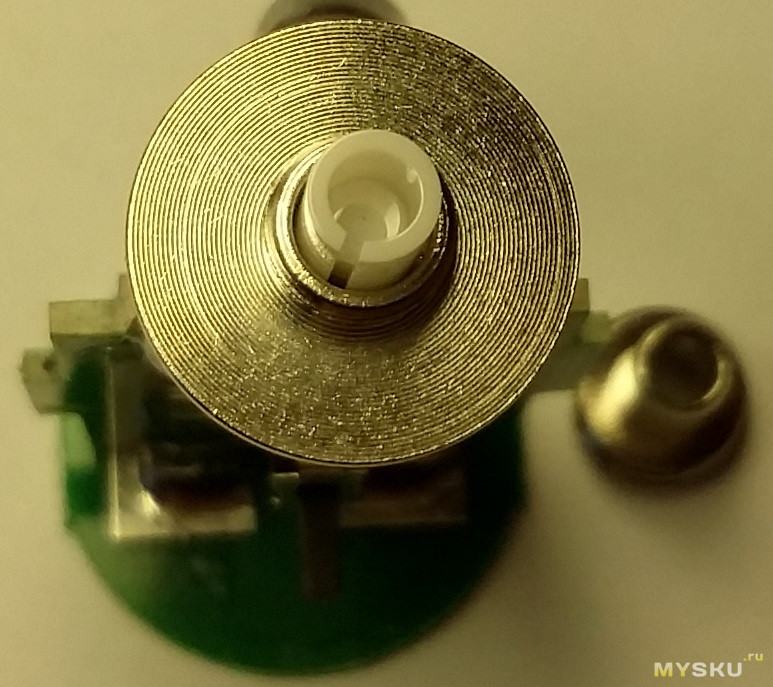

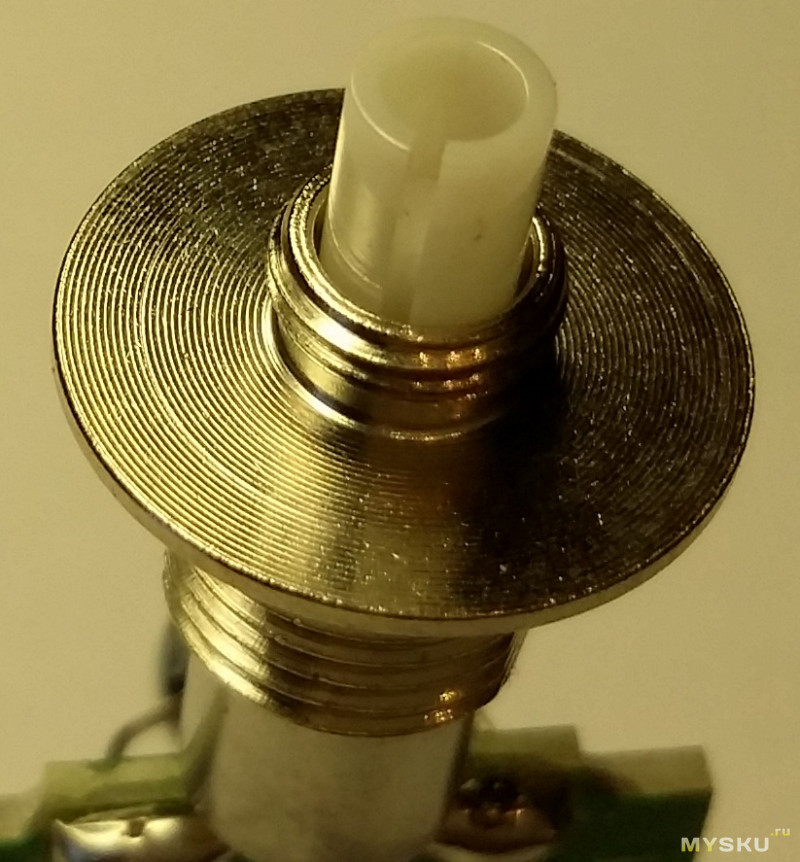

Напоследок можно открутить внешнюю металлическую насадку оптического разъема и полюбоваться на керамический соединитель:

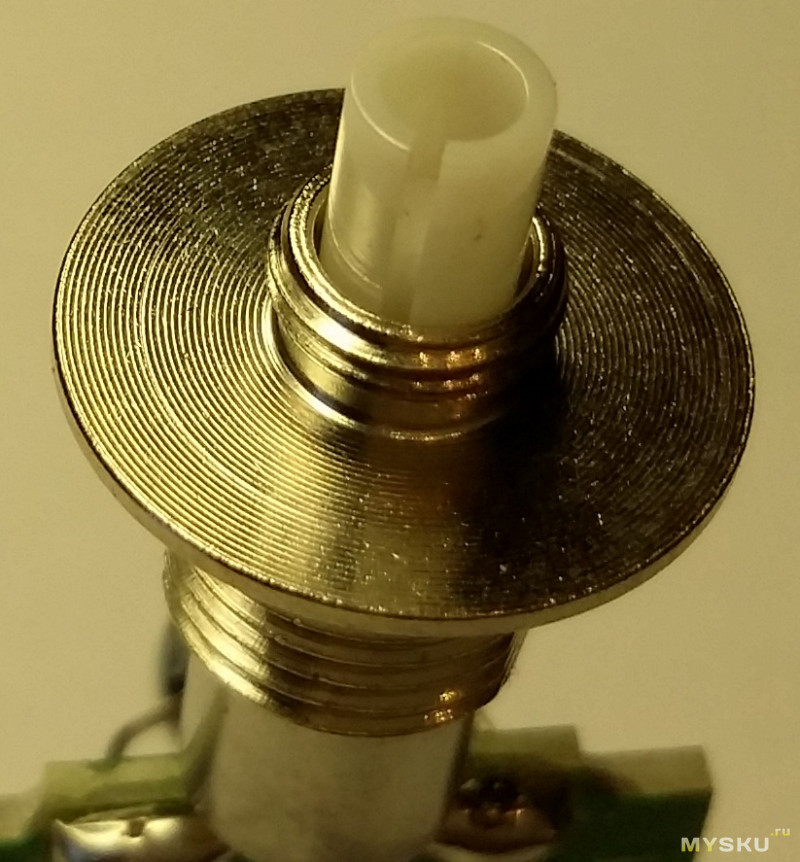

Вид сбоку:

Керамика и все остальное намертво вклеена и заварена, дальше только обычный лазерный диод. Данный модуль юстируется при изготовлении, какая-либо последующая настройка или перенастройка невозможна, можно только разбить керамику.

Теперь вернемся к печатной плате.

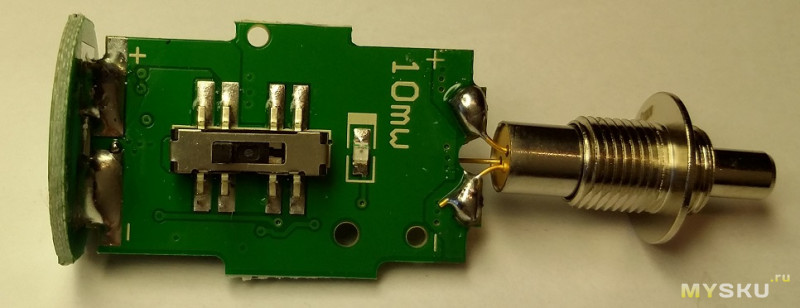

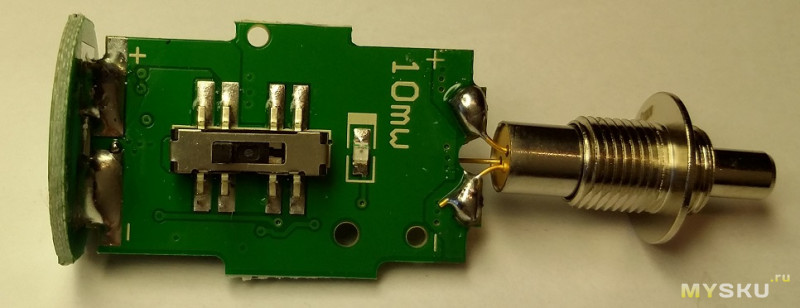

Со стороны выключателя компонентов почти нет:

Виден только светодиод и надпись 10 mw. Тут я несколько напрягся (заявлено было 30 mW), но решил, что плата универсальная и так и должно быть.

Лазерная сборка подключена двумя выводами (корпус на «-«). Третий вывод болтается в воздухе. Для подключения лазерных диодов наиболее распространены три варианта подключения:

— Без стабилизации тока — последовательно подключается резистор (а иногда и с прямым подключением к батарейке). Используется только в самых примитивных указках и должен рассчитываться на ток, существенно меньше предельно допустимого. В противном случае — указка быстро деградирует и дохнет.

— Со стабилизацией рабочего тока. Самый распространенный вариант.

— Со стабилизацией выходной мощности лазера. Для этого в корпусе лазера монтируется фотодиод (который и подключен на третий вывод). Схема управления лазера отслеживает мощность излучения по фотодиоду и может подстраивать генератор тока для обеспечения постоянной мощности. В этом случае мощность практически всегда будет меньше максимальной, т.к. нужен резерв для подстройки.

Для VFL поддерживать постоянную мощность излучения нет никакого смысла, поэтому используется вариант со стабилизацией рабочего тока.

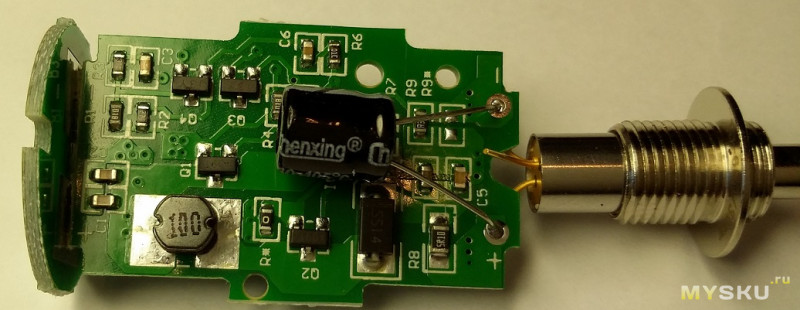

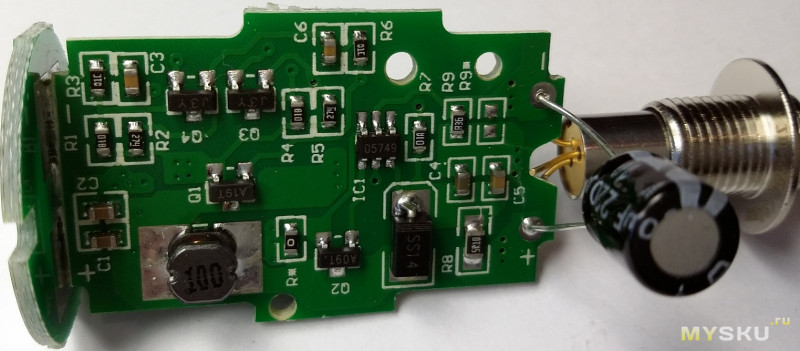

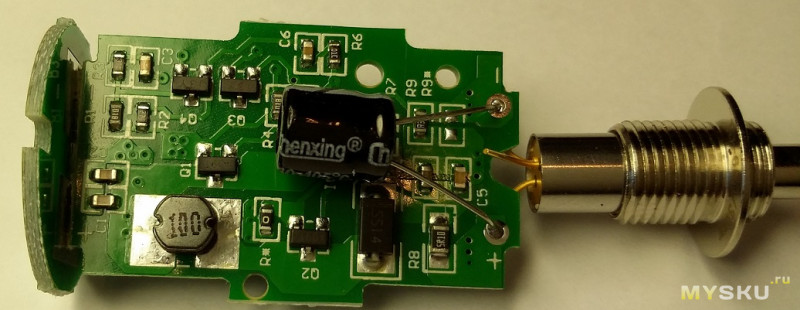

Печатная плата со стороны компонентов:

Сразу можно сказать, что импульсный преобразователь имеется, это не просто транзистор + резистор (или только резистор), как в указках. Тут целых 4 транзистора, шестилапая микросхема, дроссель, выпрямительный диод и куча других пассивных элементов. Дискретных элементов многовато, но пайка платы вполне качественная, вручную припаяны только большие компоненты.

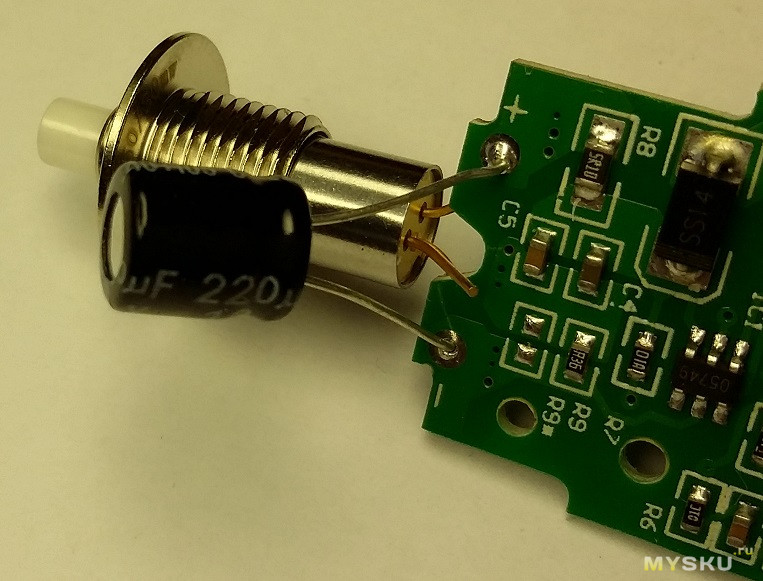

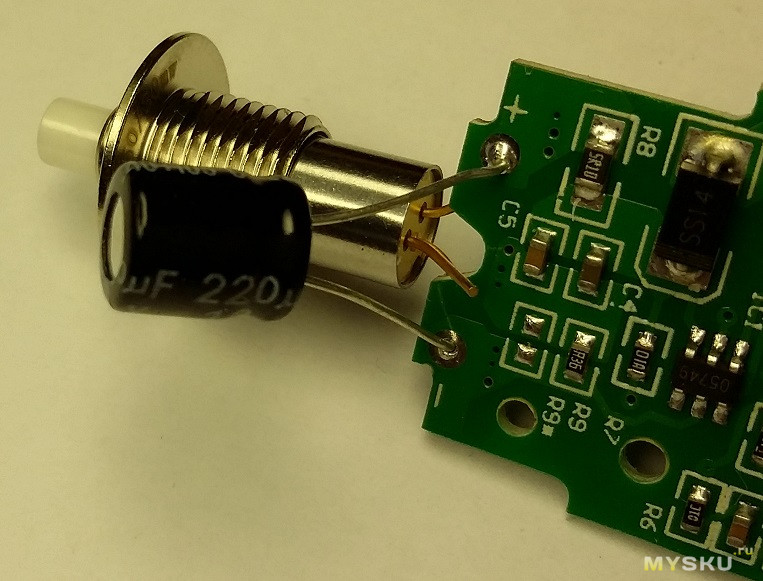

На выходе (параллельно лазеру) подключен конденсатор:

Номинал — 220 мФ, 10В

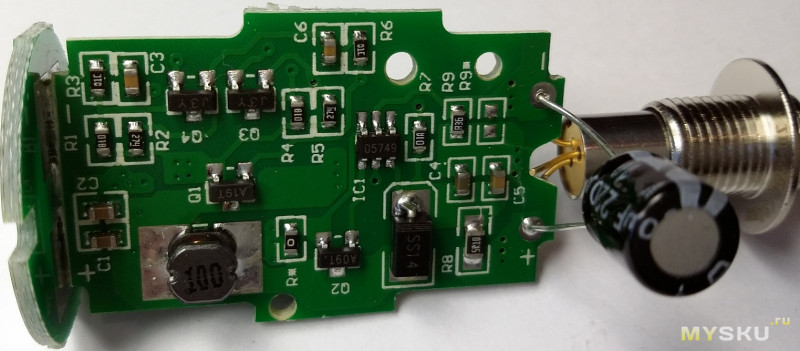

Печатная плата крупно:

Судя по всему, на транзисторах q3/q4 собрано что-то типа мультивибратора (для режима мерцания), q1/q2 — силовые, ic1 идентифицировать не удалось, но в таком корпусе есть множество микросхем для импульсных dc-dc преобразователей.

Подстроечных элементов не видно, выбор рабочего тока лазера осуществляется выбором резисторов R9/R9* (они параллельны). Детальный реверс-инжиниринг с разрисовкой схемы данного устройства мне показался нецелесообразным. Лазер не имеет никакой маркировки, поэтому узнать его «правильный» рабочий ток невозможно.

Далее я собрал VFL обратно и начал его тестировать.

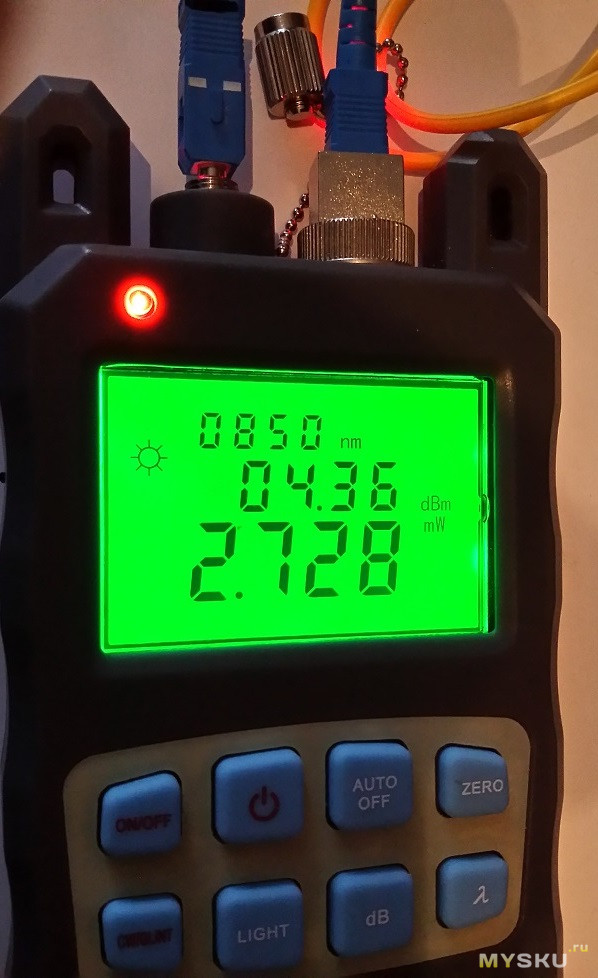

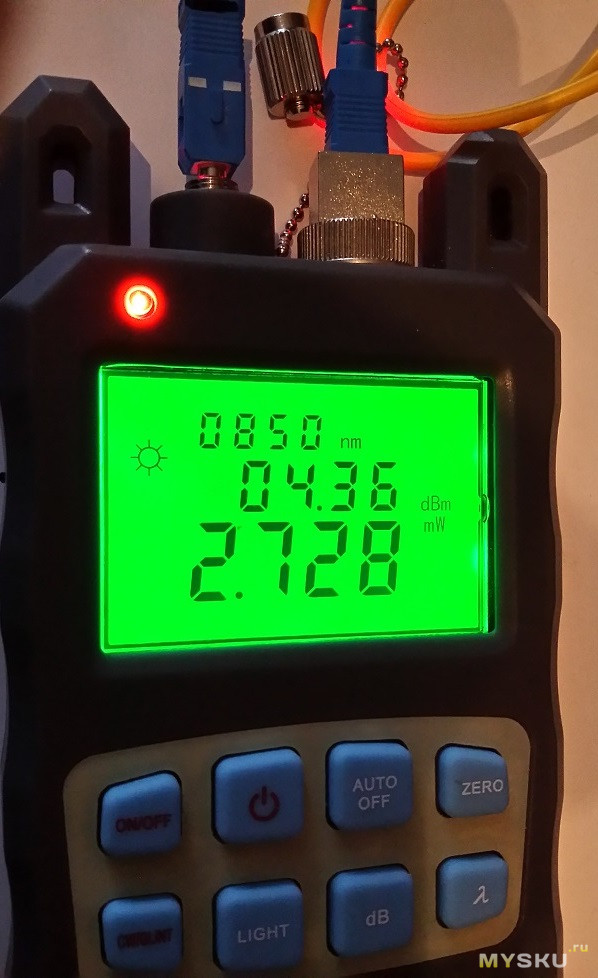

В качестве эрзац-эталона и тестера я использовал свой старый комбинированный прибор (обозревался год назад), включающий в себя излучатель и измеритель мощности:

К сожалению, он размечен только с длины волны в 850нм (меньшие длины волн для оптических сетей не используются), поэтому для видимого красного цвета (650нм) мощность сильно занижается. Реальная мощность там не 2.7 mw, а примерно втрое больше.

Теперь подключим новый, втрое более мощный VFL:

Ооопс! VFL, декларируемый как 30 мВт, дает примерно вдвое меньше моего старого. Т.е. это ближе к 5 мВт.

Первая мысль — плохие комплектные батарейки. Сначала замеряю напряжение холостого хода батарейки:

Вполне нормально, у второй аналогичные значения. Далее проверил ток короткого замыкания — он составил около 4А. Не рекорд, но для безымянной китайской батарейки и данного применения вполне сойдет.

При этом потребляемый ток устройства составил чуть менее 400 мА, т.е. перегрузки быть не должно. Поменял батарейки — тоже ничего не изменилось.

Видимо, либо мне попался бракованный экземпляр (в пользу этого говорит большое потребление — старый потребляет 100 мА на 10 мВт-ный лазер), либо для описания данного устройства использовались китайские единицы измерения, которые переводятся в СИ с помощью специальных корректирующих коэффициентов.

Разумеется, я связался с поставщиком устройства и сообщил о несоответствии мощности, а также о маркировке на плате (10мВт). Его ответ меня порадовал — он предположил, что изготовитель случайно прислал другой модуль и предложил написать, что обозревался другой лазер (на 10мВт).

Изначально, я планировал запустить длительный тест (на сутки-двое) от внешнего источника питания. Некачественные мощные лазерные модули подвержены быстрой деградации. Но совершенно очевидно, что для данного устройства такой тест не имеет смысла.

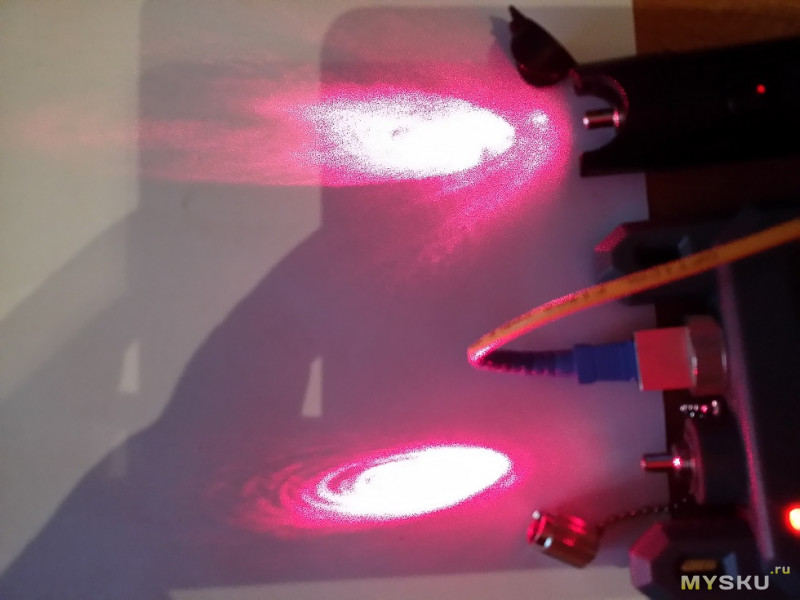

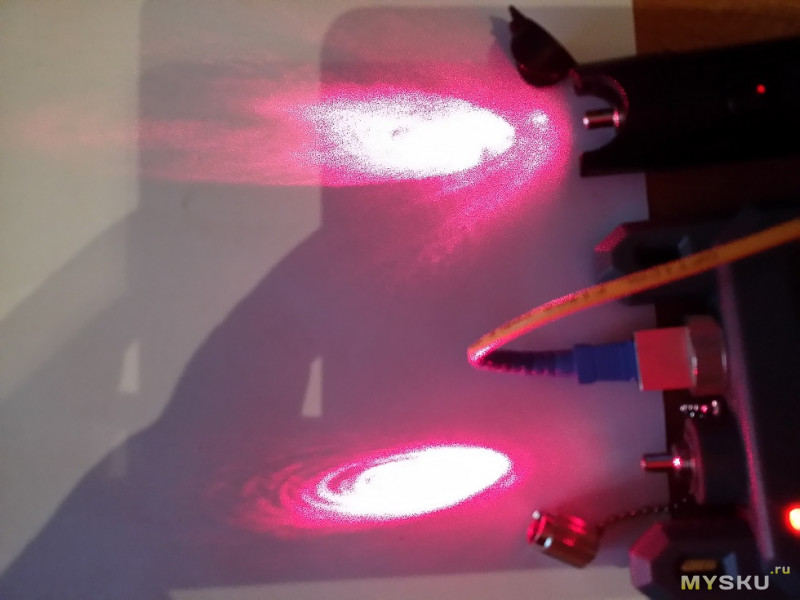

Напоследок можно произвести сравнение внешнего вида пятен излучения:

Возможно, что я пристрастен, но старый прибор дает более четкую и равномерную картинку. У VFL картинка несимметричная, с какими-то паразитными засветами. Угол наклона к горизонту у обоих излучателей был примерно одинаков.

Если направить лучи перпендикулярно к поверхности листа, картинки также отличаются:

В центре луч от VFL, на 13 часов — луч от комбинированного прибора. Явно видно, что при одинаковых расстояниях картинка VFL имеет яркий центр и большую паразитную засветку вокруг. Яркое центральное пятно не выглядит троекратного более мощным, визуально оно даже чуть темнее. Можно предположить, что оба устройства примерно на 10мВт, но VFL хуже сфокусирован, из-за чего измеренная мощность ниже.

Источник

Мощный визуализатор повреждений оптического волокна. Теоретически мощный.

Некоторое время назад ко мне обратился продавец одного из магазинов Aliexpress с предложением обозреть товары его магазина. В ассортименте главным образом различные аксессуары для оптических сетей — патч-корды, переходники, немножко дешевого инструмента и тестеров, медиаконвертеры и т.п. Тестировать в патч-кордах практически нечего, поэтому для обзора я выбрал два активных устройства, одно из которых — Visual Fault locator, визуализатор повреждений оптического волокна, он же «светилка», «красный глаз», «указка» и т.д.

Немного теории о длинах волн.

Когда впервые сталкиваешься с оптоэлектроникой и волоконно-оптическими линиями связи, может возникнуть вопрос — почему для передачи выбраны те или иные длины волн?

Тут стоит сразу разделить волокно на основе кварцевого стекла и полимерное волокно. Полимерное волокно толще и устойчивей к физическим воздействиям, дешевле (сейчас — уже непринципиально дешевле) и обладает чудовищным затуханием (по сравнению с кварцевым). Также у него совершенно другая спектральная характеристика затухания. Наилучшие результаты получаются в нескольких областях видимого спектра. Самый распространенный пример такого волокна — оптический s/pdif кабель (TOSLINK). Поскольку для каналов связи такое волокно не используется, особенности его характеристик разбираться здесь не будут.

Возвращаясь к волокну на основе кварцевого стекла, можно отметить следующие его особенности:

1) С уменьшением длины волны возрастают потери на рассеивание (в умных книгах его называют Рэлеевским рассеиванием). Оно вызвано неоднородностями волокна. По этой причине в линиях связи не могут быть использованы лазеры видимого света. Красный свет с типичной длиной волны 650нм рассеивается в разы сильнее, чем коротковолновый инфракрасный (850нм).

2) При увеличении длины волны возрастают потери на поглощение света. Эти потери начинают заметно влиять начиная с 1600нм и полностью перекрывают все другие потери к 1800нм.

Цифрой 3 на картинке обозначена суммарная характеристика.

Кроме этих двух причин, на некоторых длинах волн (зависящих от состава стекла) возникаю потери из-за резонанса. Наиболее сильно влияют гармоники резонанса гидрооксидных групп OH (несколько вульгаризируя — следы воды) — на длинах волн 1380нм и 1240нм из-за них возникает резкое увеличение затухания. Примеси меди дают ослабление на 850нм, железа — на 400нм.

Первые кварцевые волокна были настолько «грязные», что минимум ослабления приходился на 850нм. Это, а также доступность оптоэлектроники на ближний инфракрасный диапазон, обусловило выбор длины волны 850нм для первых линий связи. С улучшением технологий более выгодным стало использование длины волны в 1300нм, а потом и 1550нм.

У меня нет точных данных, но в свое время попалась такая картинка с характеристиками волокон разной давности:

Как несложно заметить, лазеры и светодиоды красного свечения не могут быть использованы в сколь-нибудь протяженных линиях связи из-за очень значительных потерь. Видимый красный лазер используется в рассматриваемом устройстве только по одной причине — человек не видит невооруженным глазом рабочие длины волн.

Так как надежно устоявшегося русского названия этого устройства нет, далее я буду называть его аббревиатурой — VFL.

Как ни странно, но название не вполне корректно отражает основное использование VFL. В своей практике я существенно чаще использовал его для поиска нужной оптической жилы на кроссе, чем для тестирования жил. Несмотря на довольно простые правила маркировки, на практике многие старые кроссы имеют непонятную маркировку, перепутанные жилы или попросту отвалившуюся и потерявшуюся этикетку.

Принцип использования устройства очень прост — с одной стороны светят, с другой смотрят, где светится. Никакой высшей математики, операция примитивна.

С технической точки зрения, VFL не сильно отличается от обычной лазерной указки. Основное отличие в выходной части лазера — на указке там обычно стоит линза, а в VFL используется диод с переходником на оптический кабель.

Переключатель имеет три положения:

CW — постоянное свечение

OFF — выключено

GLINT — мерцание (несколько раз в секунду)

Думаю, что на этом со вступлением стоит закончить и перейти к самому устройству.

Посылка пришла в картонной коробке, не сильно пострадавшей во время пересылки:

Внутри коробки VFL и медиаконвертеры (они пойдут следующим обзором, но я уже опасаюсь. ):

Коробка VFL:

Внутри коробки:

Комплект поставки стандартен для подобных устройств:

В коробке лежал сам VFL, матерчатый чехол на ремень, батарейки и инструкция. Как можно заметить, инструкция не содержит упоминания о модели на 30 мВт.

Поставляемые батарейки (срок годности — до конца 2019):

Так получилось, что я разобрал VFL даже до первого включения.

Батарейный блок VFL (труба с резьбой с двух сторон), задняя заглушка и внешняя часть корпуса выполнены из чернёного алюминия. Батарейный блок никак не закреплен и просто выкручивается из корпуса основного блока.

Далее нужно открутить два шурупа и отклеить этикетку. После этого можно вытащить из внешнего алюминиевого корпуса пластмассовый основной блок:

Пластиковый колпачок переключателя также легко снимается.

Откручиваем еще два шурупа, раскрываем корпус на две части и добираемся до внутренностей (отдельное спасибо конструктору за то, что все 4 шурупа одинаковые)

Внутренности:

Печатная плата с лазером вставлена в середину и легко вынимается:

Компоненты устройства:

Напоследок можно открутить внешнюю металлическую насадку оптического разъема и полюбоваться на керамический соединитель:

Вид сбоку:

Керамика и все остальное намертво вклеена и заварена, дальше только обычный лазерный диод. Данный модуль юстируется при изготовлении, какая-либо последующая настройка или перенастройка невозможна, можно только разбить керамику.

Теперь вернемся к печатной плате.

Со стороны выключателя компонентов почти нет:

Виден только светодиод и надпись 10 mw. Тут я несколько напрягся (заявлено было 30 mW), но решил, что плата универсальная и так и должно быть.

Лазерная сборка подключена двумя выводами (корпус на «-«). Третий вывод болтается в воздухе. Для подключения лазерных диодов наиболее распространены три варианта подключения:

— Без стабилизации тока — последовательно подключается резистор (а иногда и с прямым подключением к батарейке). Используется только в самых примитивных указках и должен рассчитываться на ток, существенно меньше предельно допустимого. В противном случае — указка быстро деградирует и дохнет.

— Со стабилизацией рабочего тока. Самый распространенный вариант.

— Со стабилизацией выходной мощности лазера. Для этого в корпусе лазера монтируется фотодиод (который и подключен на третий вывод). Схема управления лазера отслеживает мощность излучения по фотодиоду и может подстраивать генератор тока для обеспечения постоянной мощности. В этом случае мощность практически всегда будет меньше максимальной, т.к. нужен резерв для подстройки.

Для VFL поддерживать постоянную мощность излучения нет никакого смысла, поэтому используется вариант со стабилизацией рабочего тока.

Печатная плата со стороны компонентов:

Сразу можно сказать, что импульсный преобразователь имеется, это не просто транзистор + резистор (или только резистор), как в указках. Тут целых 4 транзистора, шестилапая микросхема, дроссель, выпрямительный диод и куча других пассивных элементов. Дискретных элементов многовато, но пайка платы вполне качественная, вручную припаяны только большие компоненты.

На выходе (параллельно лазеру) подключен конденсатор:

Номинал — 220 мФ, 10В

Печатная плата крупно:

Судя по всему, на транзисторах q3/q4 собрано что-то типа мультивибратора (для режима мерцания), q1/q2 — силовые, ic1 идентифицировать не удалось, но в таком корпусе есть множество микросхем для импульсных dc-dc преобразователей.

Подстроечных элементов не видно, выбор рабочего тока лазера осуществляется выбором резисторов R9/R9* (они параллельны). Детальный реверс-инжиниринг с разрисовкой схемы данного устройства мне показался нецелесообразным. Лазер не имеет никакой маркировки, поэтому узнать его «правильный» рабочий ток невозможно.

Далее я собрал VFL обратно и начал его тестировать.

В качестве эрзац-эталона и тестера я использовал свой старый комбинированный прибор (обозревался год назад), включающий в себя излучатель и измеритель мощности:

К сожалению, он размечен только с длины волны в 850нм (меньшие длины волн для оптических сетей не используются), поэтому для видимого красного цвета (650нм) мощность сильно занижается. Реальная мощность там не 2.7 mw, а примерно втрое больше.

Теперь подключим новый, втрое более мощный VFL:

Ооопс! VFL, декларируемый как 30 мВт, дает примерно вдвое меньше моего старого. Т.е. это ближе к 5 мВт.

Первая мысль — плохие комплектные батарейки. Сначала замеряю напряжение холостого хода батарейки:

Вполне нормально, у второй аналогичные значения. Далее проверил ток короткого замыкания — он составил около 4А. Не рекорд, но для безымянной китайской батарейки и данного применения вполне сойдет.

При этом потребляемый ток устройства составил чуть менее 400 мА, т.е. перегрузки быть не должно. Поменял батарейки — тоже ничего не изменилось.

Видимо, либо мне попался бракованный экземпляр (в пользу этого говорит большое потребление — старый потребляет 100 мА на 10 мВт-ный лазер), либо для описания данного устройства использовались китайские единицы измерения, которые переводятся в СИ с помощью специальных корректирующих коэффициентов.

Разумеется, я связался с поставщиком устройства и сообщил о несоответствии мощности, а также о маркировке на плате (10мВт). Его ответ меня порадовал — он предположил, что изготовитель случайно прислал другой модуль и предложил написать, что обозревался другой лазер (на 10мВт).

Изначально, я планировал запустить длительный тест (на сутки-двое) от внешнего источника питания. Некачественные мощные лазерные модули подвержены быстрой деградации. Но совершенно очевидно, что для данного устройства такой тест не имеет смысла.

Напоследок можно произвести сравнение внешнего вида пятен излучения:

Возможно, что я пристрастен, но старый прибор дает более четкую и равномерную картинку. У VFL картинка несимметричная, с какими-то паразитными засветами. Угол наклона к горизонту у обоих излучателей был примерно одинаков.

Если направить лучи перпендикулярно к поверхности листа, картинки также отличаются:

В центре луч от VFL, на 13 часов — луч от комбинированного прибора. Явно видно, что при одинаковых расстояниях картинка VFL имеет яркий центр и большую паразитную засветку вокруг. Яркое центральное пятно не выглядит троекратного более мощным, визуально оно даже чуть темнее. Можно предположить, что оба устройства примерно на 10мВт, но VFL хуже сфокусирован, из-за чего измеренная мощность ниже.

Источник