Прокладка проводов на роликах

Сначала рассмотрим прокладку скрученных двухжильных проводов марок ПРД, ПРВД (рис. 39).

Скрученные двужильные провода этих марок применяют для устройства электропроводок сетей освещения только в сухих отапливаемых помещениях с нормальной средой. При этом используются ролики типа РП‑2,5, РП‑6, РШ‑4 и др.

Разметку трасс и элементов проводки выполняют в соответствии с требованиями, предъявляемыми к открытым электропроводкам.

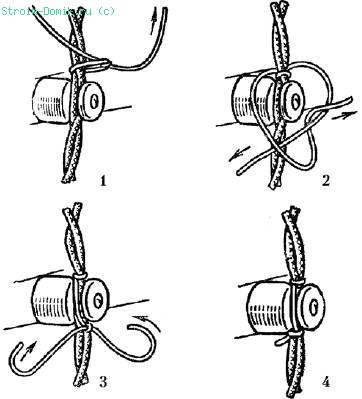

Рис. 39. Последовательность операций при креплении проводов ПРД, ПРВД к роликам

Ролики устанавливают на расстоянии 800 мм друг от друга, от потолка и от смежной стены – на расстоянии, равном двукратной высоте ролика, высота от пола – не менее 2 м.

На деревянных основаниях ролики закрепляют шурупами с полукруглой головкой – они не раскалывают ролик при закреплении. Шурупы вворачивают в отверстие, предварительно наколотое шилом или просверленное сверлом меньшего диаметра, чем шуруп.

Допускается крепление роликов гвоздями, но при этом обязательно под шляпку гвоздей подкладывают эластичные шайбы.

На кирпичных и бетонных основаниях ролики закрепляют также с помощью шурупов. Отверстия пробивают шлямбуром, шурупы вворачиваются в капроновые или полиэтиленовые дюбеля, кусочки изоляционных трубок, деревянные пробки, спираль из проволоки.

После установки роликов прокладывают и крепят провода: одним концом провод привязывают к конечному ролику, затем натягивают и отмечают места ответвлений, выполняемых на роликах. Сделав ответвление, провод снова натягивают и привязывают к другому конечному ролику.

Для равномерной натяжки провода сначала надевают на средние промежуточные ролики, затем – на последующие. Провод к роликам привязывают хлопчатобумажной тесьмой, шнуром или тонким шпагатом в определенных точках линии: на ответвлениях, конечных и угловых роликах, на переходах с потолка на стену и с одной стены на другую, на выступах поверхности и у проходов. На промежуточные ролики провод лишь надевают, но не привязывают. Узлы размещают под проводом.

При необходимости к двум основным проводам можно вплетать третью и четвертую жилы. Такие трех– и четырехжильные провода прокладываются на роликах так же.

Одножильные изолированные провода марок АПВ, ПВ, АПРВ, ПР прокладывают на роликах в сухих и влажных, отапливаемых и неотапливаемых помещениях, под навесами и в наружных электропроводках в той же последовательности, что и двужильные провода марок ПРД, ПРВД. В сухих и влажных помещениях провода прокладывают на роликах типа РШ‑4, РП‑2,5, РП‑6 и т. д., в сырых помещениях и наружных электропроводках – на роликах типа – PC‑10 и РС‑25.

На каждом ролике крепится только один провод. Провода привязывают к роликам «крестом», а на угловых и конечных роликах, где требуется более точное крепление, – «крестом с хомутом». Для вязки используют мягкую стальную оцинкованную проволоку, поскольку она не боится коррозии. Диаметр стальной проволоки для вязки проводов сечением 2,5 мм 2 должен быть не менее 0,6 мм. Провода к роликам можно крепить медными жилами остающихся обрезков проводов. В местах вязки на провод накладывают 2–3 слоя изоляционной ленты.

Присоединение ответвляемых от основной линии жил проводников осуществляют опрессовкой, сваркой или пайкой, затем привязывают к ролику так, чтобы оно не испытывало нагрузки в виде тяжения.

Проводку одножильными изолированными проводами марок АПР, ПР, ПВ, АПРВ на изоляторах выполняют чаще всего в сырых и особо сырых помещениях и наружных установках. Изоляторы крепят на стенах на стальных штырях, крюках и опорах, на потолке, якорях и полуякорях.

Ответвление проводов выполняется только на изоляторах, к которым провода крепят оцинкованной проволокой. Для изоляции проводов необходимо сделать подмотку из 2?3 слоев изоляционной ленты.

Провода, за исключением угловых и конечных, крепят к штыревым изоляторам при помощи колец или шнура из поливинилхлорида.

На промежуточных штыревых изоляторах провода укладывают на шейках или головках, на угловых – только на шейках и с внешней стороны угла. На концевых изоляторах допускается устройство заглушек, проводов с алюминиевыми и медными жилами (сечением не менее 4 мм 2 и не менее 1,5 мм 2 соответственно).

При прокладке одножильных изолированных проводов должны выдерживаться следующие наименьшие допустимые расстояния между точками крепления: для проводов сечением до 10 мм 2 внутри и вне помещения – более 2 м; между осями крепления – не менее 70 мм; от провода до уровня пола в помещениях без повышенной опасности – не менее 2 м, во всех других случаях – не менее 2,5 м.

Источник

Пример расчета усилия тяжения кабеля с изоляцией из СПЭ

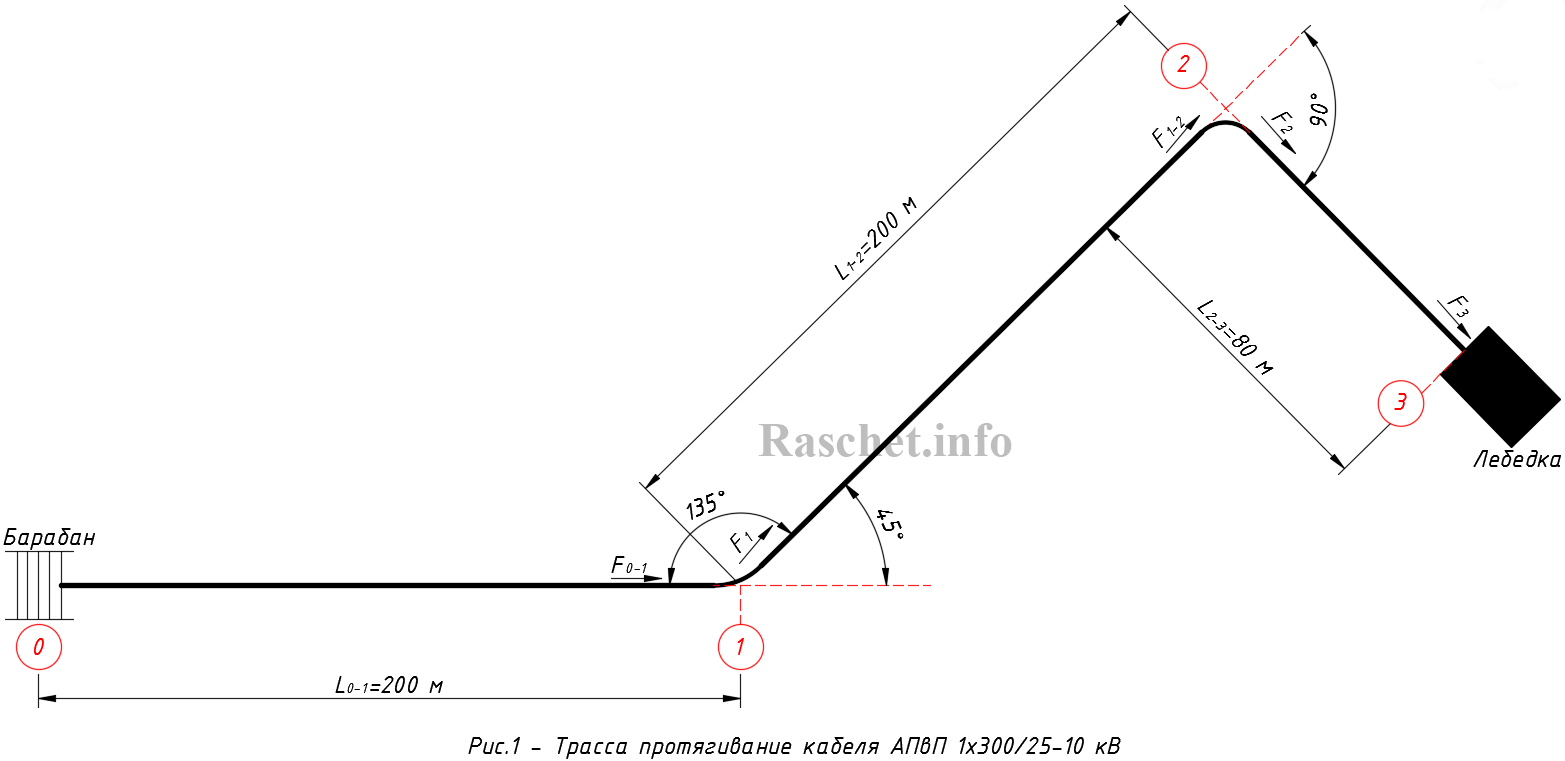

В данном примере требуется определить усилия тяжения (осевые и радиальные нагрузки) при протягивании кабеля АПвП-10 (в Украине данный кабель имеет обозначение АПвЭП-10) 1х300/25 на напряжение 10 кВ.

- Протягивание кабеля АПвП 1х300/25-10 кВ будет выполняться по роликам.

- Общая длина трассы – 480 м.

- Трасса имеет два изгиба на угол 45° и 90° (см. рис.1), длина участков 0-1 и 1-2 – 200 м, длина участка 2-3 – 80 м.

- На участке 2-3 разность уровней между точками 2 и 3 составляет +20 м.

Расчет усилия тяжения кабеля будет выполняться согласно требований, представленных в каталоге на продукцию «Кабели на напряжение 110/220 кВ» в разделе 2.3 от группы компаний «Севкабель».

Если же вы используете кабели украинского производства, например, «Южкабель» можете воспользоваться методикой расчета усилия тяжения кабелей представленной в РД К28-003:2007 «Руководство по выбору, прокладке, монтажу, испытаниям и эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ».

Представленная методика в данном руководстве ничем не отличается от методики расчета представленной в каталоге ГК «Севкабель», единственное отличие в том, что формулы могут не много отличаться.

Всю техническую литературу, которую я использовал при написании данного расчета, вы можете скачать в архиве.

Осевые нагрузки при тяжении кабелей

1. Определяем максимально допустимое усилие при тяжении кабеля по трассе, согласно СТО 56947007-29.060.20.020-2009 пункт 7.2.3:

Fmax = S*σ = 300*30 = 9000 Н

- S – суммарное сечение жил кабеля, в данном примере мы выполняем проверку для одножильного кабеля сечением 300 м2, соответственно S = 300 м2.

- σ – допустимая напряженность, равна для алюминиевых жил 30 Н/м2 и 50 Н/м2 – для медных. Принимаем для алюминиевых жил σ = 30 Н/м2.

2. Определяем вес 1м кабеля при тяжении кабеля:

G = m*g = 1,798*9,81 = 17,64 Н

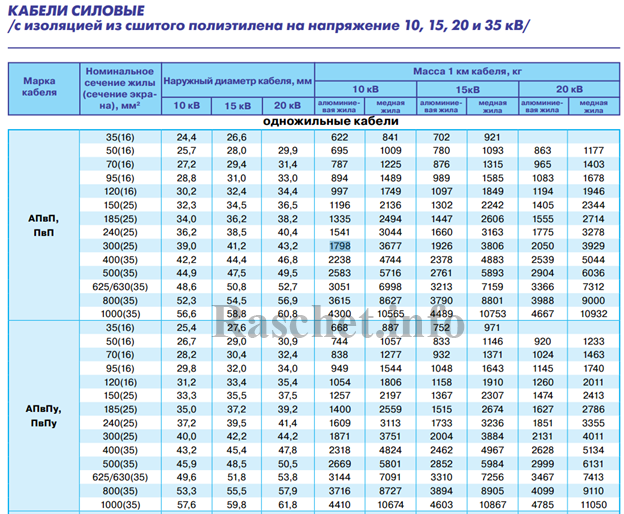

- m = 1798 кг/км = 1,798 кг/м – вес 1м кабеля, определяется по каталогу завода-изготовителя, кг/м;

- g = 9,81 – ускорение свободного падения, м/с 2 .

3. Определяем усилие тяжения в конце прямого участка 0-1 без разности уровней:

F0-1 = G*L*μ = 17,64*200*0,15 = 529 Н

- L =200 м – длина кабеля, м;

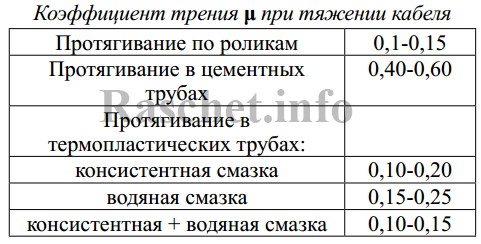

- μ = 0,15 – коэффициент трения при протяжке по роликам, определяется по таблице, представленной в разделе 2.3 ГК «Севкабель».

4. В конце первого участка, трасса имеет поворот на угол α = 45°. Переведем угол в радианы:

α = 45° = π/4 = 3,14/4 = 0,785 рад.

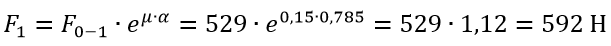

5. Определяем растягивающее усилие за изгибом на первом участке:

- F0-1 = 529 Н – сила на входе в изгиб;

- F1 – сила на выходе из изгиба, Н;

- e = 2,718 – число Эйлера;

- μ = 0,15– коэффициент трения при протяжке по роликам;

- α = 0,785 рад. – угол изгиба.

6. Определяем усилие тяжение в конце участка 1-2:

F1-2 = F1+G*L*μ =592+17,64*200*0,15 = 592+529 = 1121 Н

где: L = 200 м – длина кабеля, м;

7. В конце второго участка, трасса имеет поворот на угол α = 90°. Переведем угол в радианы:

α = 90° = π/2 = 3,14/2 = 1,57 рад.

8. Определяем растягивающее усилие за изгибом на втором участке:

- F1-2 = 1121 Н – сила на входе в изгиб;

- F2 – сила на выходе из изгиба, Н;

9. Определяем угол наклона на участке 2-3, исходя из длины участка трасы 80 м и разности уровней между точками 2 и 3 – 20 м.

arcsin 20/80 = 14,48°

10. Определяем усилие тяжения в конце участка 2-3 с учетом подъема:

F2-3 = F2 + G*L*(μ*cosβ ± sinβ) = 1424 + 17,64*80*(0,15*cos14,48 + sin14,48) = 1982 Н

- β – угол наклона трассы, (°);

- + при протяжке кабеля с подъемом;

- — при протяжке кабеля со спуском.

Максимально допустимое усилие Fmax = 9000 Н > F2-3 = 1982 Н, соответственно выбранная трасса и метод протяжки обеспечит усилие тяжения в пределах допустимого.

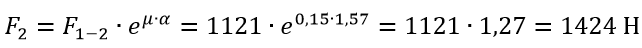

Радиальная нагрузка при тяжении кабелей

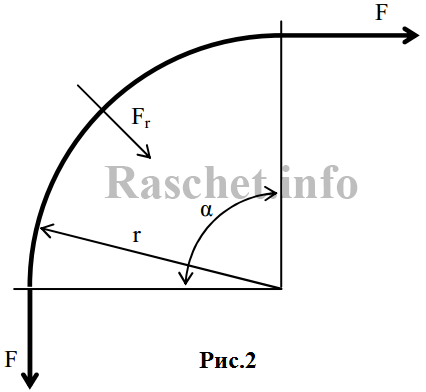

1. Определяем допустимый радиус изгиба при монтаже для одножильных кабелей равный 15Dн = 15*39,0 = 585 мм, согласно СТО 56947007-29.060.20.020-2009 пункт 4.3.2 и таблицы 1.

где: Dн = 39,0 мм – наружный диаметр кабеля АПвП 1х300/25 -10 кВ, согласно каталога завода-изготовителя.

Принимаем радиус изгиба кабеля при монтаже r = 0,8 м.

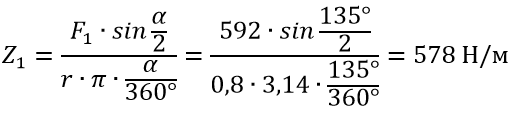

2. Определяем радиальную силу на изгибе 1:

- α = 135° — угол поворота;

- F1 = 592 Н – сила тяжения, в данном месте;

- r = 0,8 м – принимаемый радиус изгиба кабеля при монтаже.

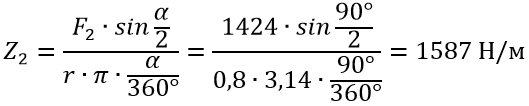

3. Определяем радиальную силу на изгибе 2:

- α = 90° — угол поворота;

- F2 = 1424 Н – сила тяжения, в данном месте;

- r = 0,8 м – принимаемый радиус изгиба кабеля при монтаже.

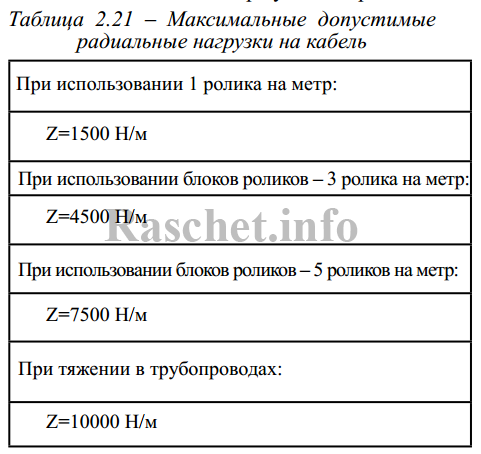

Полученные значения радиального давления сравниваем с допустимыми радиальными нагрузками на кабель согласно таблице 2.21.

В результате полученные значения радиального давления показывают, что на первом изгибе достаточно установка 1 углового ролика на метр (допустимое радиальное давление 1500 Н/м), а на втором изгибе необходимо установить систему роликов (допустимое радиальное давление 4500 Н/м при установке трех роликов на 1 м длины).

Источник

Монтаж кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена — ошибки, правила, фото, схемы.

Два основных действующих норматива, которыми нужно при этом руководствоваться:

- СНиП 3.05.06-85 ”Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства” — скачать

- Правила устройства электроустановок

Практически все правила в них, которые касаются обычных силовых кабелей, в равной степени применимы и к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Прокладка кабеля СПЭ разрешена при температуре окружающего воздуха не ниже -20 градусов. Но это, если его оболочка выполнена из полиэтилена. То есть, это марки – ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу.

Если же внешняя оболочка изготовлена из ПВХ пластиката, т.е. марки ПвВ, АПвВ, ПвВнг, АПвВнг и другие, предельная температура для прокладки – не ниже -15 градусов.

При температуре (до -40С), монтаж разрешен только после предварительного прогрева кабеля. Если t меньше -40C, монтаж СПЭ запрещен.

При метеоусловиях от -20С до -40С разрешается укладка, если кабель хранился в отапливаемом помещении и температура его верхних слоев не меньше +15 градусов.

Однако в этом случае имеется большой риск того, что можно не успеть размотать кабель с барабана, до того как он остынет.

Перед прокладкой в первую очередь составляется схема трассы и расстановка механизмов на ней.

- расстановка контролирующих лиц

- пересечения с различными сетями (водопровод, канализация, другие кабеля)

К сожалению, в наших условиях, основной способ прокладки всех кабелей – это прокладка вручную. Принято считать, что главное — это собрать по больше людей или выбрать по мощнее тяговую машину.

Однако нормативы, которые предъявляются к новым кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена, требуют, чтобы при прокладке контролировалось усилие тяжения. Поэтому применение механизмов типа трактора или грузового автомобиля недопустимо.

Если вы их все же используете, вы наносите кабелю повреждения, которые сразу после прокладки не выявляются.

Они начинают ”вылазить” только после первых 2-3 лет эксплуатации:

- микроскопические трещины на оболочке

- растяжение сшитого полиэтилена основной изоляции

Вариант расположения кабелей и устройств для тяжения при монтаже:

Если расчетное тяжение протяженного кабеля СПЭ на сложной трассе превышает максимально допустимые значения, то применяют дополнительные тяговые лебедки и подталкивающие устройства посередине трассы.

Для транспортировки кабеля используются специальные тележки. Их же можно применять и для размотки. Раскатка осуществляется непосредственно с тележки.

Специализированные тележки комплектуются тормозными устройствами, а некоторые даже имеют автономный двигатель и привод. Если будет необходимость, с их помощью можно легко смотать кабель обратно на барабан.

Но чаще всего для размотки применяют механические домкраты с ручным подъемом. Однако на них обязательно необходимо предусматривать ручное устройство для торможения, чтобы предотвратить самопроизвольное инерционное сматывание и образование петель.

При установке барабана на домкрат следует соблюдать правило:

Схема подключения кабеля на барабане к тяговому тросу:

Заметьте, что на этом устройстве имеется динамометр, который контролирует усилие тяжения. Максимально допустимые усилия для кабелей СПЭ можно взять из таблиц:

Технические характеристики для кабелей из сшитого полиэтилена на 6-10кв, 20кв, 35кв, 110кв, 220кв.

В современных монтажных организациях для монтажа используются тяговые лебедки оснащенные миникомпьютером, который автоматически контролирует тяжение и составляет протокол протяжки кабеля.

В таком протоколе указывают усилие тяжения, скорость и другие данные монтажа. Протокол входит в паспорт любой кабельной линии СПЭ.

На сложных трассах, при больших длинах, широко применяют подтягивающее устройство. Кабель проходит сквозь него.

Работать такое устройство должно синхронно с тяговой лебедкой. Достигается это путем соединения их цепей управления между собой.

Для захвата конца кабеля при тяжении, можно использовать два приспособления:

- чулок изготовленный из стальных проволок

Они там появляются в результате промывки, после проколов под землей.

Кроме того, при дождливой погоде, также запрещено протягивать кабель СПЭ с помощью клинового захвата.

Поэтому в 90% случаев используется чулок. Сначала на конец КЛ устанавливается капа, а уже затем, на нее одевается сам чулок.

Поверх чулка наносится несколько витков бандажей. Бандажи выполняются либо медной, либо стальной (не магнитной) проволокой. Количество бандажей – минимум 5шт.

При протяжке, несколько из них могут разрушиться. Остальные должны удержать чулок в натянутом состоянии. Поставите меньше, они все оборвутся и кабель у вас при прокладке, может застрять посередине трубы.

Придется вытягивать его обратно, перетаскивать трос и начинать все по новой.

Есть специальные чулки, предназначенные для закрепления одновременно на трех однофазных кабелях. Правда, у вас должна иметься возможность протягивать три фазы СПЭ одновременно.

Еще имеются промежуточные чулки. Они представляют из себя разъемную сетку, которая накладывается на кабель. Далее все это скрепляется тросом, вплетенным в эту сетку.

Такой крепежный захват можно одевать в любом месте кабеля без риска его повреждения. Применяется это для установки в середине КЛ вспомогательной лебедки, с целью соблюдения допустимых усилий тяжения.

Основные устройства помогающие прокладывать кабель в траншеях и туннелях — это ролики. В непосредственной близости от раскаточного барабана ставится приемный ролик.

Ширина его должна быть не меньше ширины самого барабана. Если у вас в комплекте инструмента отсутствует подобный ролик, его можно заменить самодельной конструкцией.

В ней, в качестве направляющих, применяют полиэтиленовые трубы. При скольжении полиэтилена по полиэтилену, очень низкий коэффициент трения. Поэтому такая конструкция во многих сложных условиях монтажа вполне оправдана.

Перед непосредственным спуском кабеля в траншею (канал), ставится опорный ролик или желоб.

Уже в самой траншее используются простые линейные ролики. У них на раме должны быть отверстия. Через них ролик можно зафиксировать на любой поверхности.

На углах трассы применяются поворотные ролики.

Причем через специальные крепления по бокам, можно собрать целую поворотную систему.

Помимо вышеперечисленных применяются и специальные:

Источник