Трансокеанические подводные кабели связи

И вновь привет, хабр.

Вчера мной был опубликован материал касательно прокладки компанией Google собственного оптоволоконного кабеля связи по дну Тихого океана, который свяжет дата-центры компании в штате Орегон, США, с Японией. Казалось бы, это огромный проект стоимостью $ 300 млн и длинной в 10 000 км. Однако, если копнуть немного глубже станет ясно, что данный проект является выдающимся только потому, что это будет делать один медийный гигант для личного использования. Вся планета уже плотно опутана кабелями связи и под водой их намного больше, чем кажется на первый взгляд. Заинтересовавшись этой темой я подготовил общеобразовательный материал для любопытствующих.

Истоки межконтинентальной связи

Практика прокладывания кабеля через океан берет начало еще с XIX века. Как сообщает википедия, первые попытки соединить два континента проводной связью были предприняты еще в 1847 году. Успешно связать Великобританию и США трансатлантическим телеграфным кабелем удалось только к 5 августа 1858 года, однако уже в сентябре связь была утеряна. Предполагается, что причиной стали нарушение гидроизоляции кабеля и последующая его коррозия и обрыв. Стабильная связь между Старым и Новым светом была установлена только в 1866 году. В 1870 году был проложен кабель в Индию, что позволило связать напрямую Лондон и Бомбей. В эти проекты были вовлечены одни из лучших умов и промышленников того времени: Уильям Томсон (будущий великий лорд Кельвин), Чарльз Уитстон, братья Сименсы. Как видно, почти 150 лет назад люди активно занимались созданием по протяженности в тысячи километров линий связи. И на этом прогресс, понятное дело, не остановился. Однако, телефонная связь с Америкой была установлена только в 1956 году, а работы длились почти 10 лет. Подробно об укладке первого трансатлантического телеграфного и телефонного кабеля можно прочитать в книге Артура Кларка «Голос через океан».

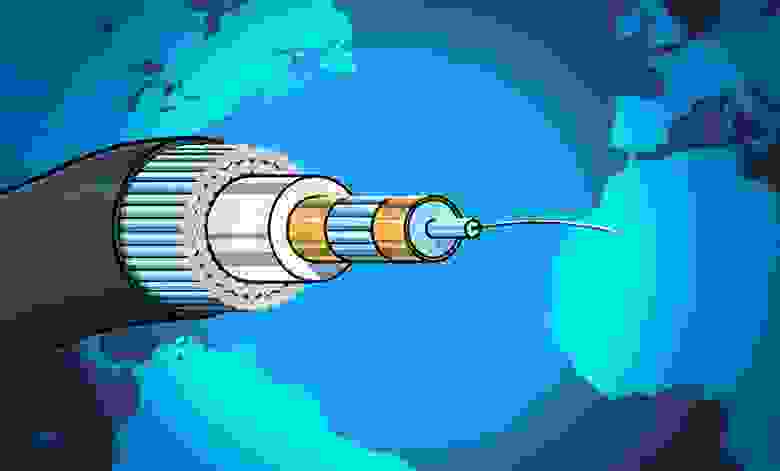

Устройство кабеля

Несомненный интерес представляет непосредственное устройство кабеля, который будет работать на глубине в 5-8 километров включительно.

Стоит понимать, что глубоководный кабель должен иметь следующий ряд базовых характеристик:

- Долговечность

- Быть водонепроницаемым (внезапно!)

- Выдерживать огромное давление водных масс над собой

- Обладать достаточной прочностью для укладки и эксплуатации

- Материалы кабеля должны быть подобраны так, чтобы при механических изменениях (растяжении кабеля в ходе эксплуатации/укладки, например) не изменялись его рабочие характеристики

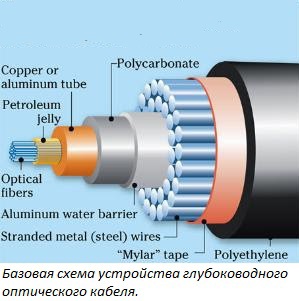

Полиэтилен — внешний традиционный изоляционный слой кабеля. Данный материал является отличным выбором для прямого контакта с водой, так как обладает следующими свойствами:

Устойчив к действию воды, не реагирует со щелочами любой концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, органическими и неорганическими кислотами, даже с концентрированной серной кислотой.

Мировой океан содержит в себе, фактически, все элементы таблицы Менделеева, а вода является универсальным растворителем. Использование такого распространенного в хим. промышленности материала как полиэтилен является логичным и оправданным, так как в первую очередь инженерам было необходимо исключить реакцию кабеля и воды, тем самым избежать его разрушения под воздействием окружающей среды. Полиэтилен использовался в качестве изолирующего материала в ходе прокладки первых межконтинентальных линий телефонной связи в середине XX века.

Однако, в силу своей пористой структуры полиэтилен не может обеспечить полной гидроизоляции кабеля, поэтому мы переходим к следующему слою.

Майларовая пленка — синтетический материал на основе полиэтилентерефталата. Имеет следующие свойства:

Не имеет запаха, вкуса. Прозрачный, химически неактивный, с высокими барьерными свойствами (в том числе и ко многим агрессивным средам), устойчивый к разрыву (в 10 раз прочнее полиэтилена), износу, удару. Майлар (или в СССР Лавсан) широко используется в промышленности, упаковке, текстиле, космической промышленности. Из него даже шьют палатки. Однако, использование данного материала ограничено многослойными пленками из-за усадки при термосваривании.

После слоя майларовой пленки можно встретить армирование кабеля различной мощности, в зависимости от заявленных характеристик изделия и его целевого назначения. В основном используется мощная стальная оплетка для придания кабелю достаточной жесткости и прочности, а так же для противодействия агрессивным механических воздействиям из вне. По некоторым данным, блуждающим в сети, ЭМИ исходящее от кабелей может приманивать акул, которые перегрызают кабели. Так же на больших глубинах кабель просто укладывается на дно, без копания траншеи и его могут зацепить рыболовецкие суда своими снастями. Для защиты от подобных воздействий кабель и армируется стальной оплеткой. Используемая в армировании стальная проволока предварительно оцинковывается. Усиление кабеля может происходить в несколько слоев. Основной задачей производителя в ходе этой операции является равномерность усилия в ходе намотки стальной проволоки. При двойном армировании намотка происходит в разных направлениях. При не соблюдении баланса в ходе данной операции кабель может самопроизвольно скручиваться в спираль, образуя петли.

В результате этих мероприятий масса погонного километра может достигать нескольких тонн. «Почему не легкий и прочный алюминий?» — спросят многие. Вся проблема в том, что на воздухе алюминий имеет стойкую пленку окисла, но при соприкосновении с морской водой данный металл может вступать в интенсивную химическую реакцию с вытеснением ионов водорода, которые оказывают губительное влияние на ту часть кабеля, ради которой все затевалось — оптоволокно. Поэтому используют сталь.

Алюминиевый водный барьер, или слой алюмополиэтилена используется как очередной слой гидроизоляции и экранирования кабеля. Алюмополиэтилен представляет собой комбинацию из фольги алюминиевой и полиэтиленовой пленки, соединенных между собой клеевым слоем. Проклейка может быть как односторонней, так и двухсторонней. В масштабах всей конструкции алюмополиэтилен выглядит почти незаметным. Толщина пленки может варьироваться от производителя к производителю, но, к примеру, у одного из производителей на территории РФ толщина конечного продукта составляет 0.15-0.2 мм при односторонней проклейке.

Слой поликарбоната вновь используется для усиления конструкции. Легкий, прочный и стойкий к давлению и ударам, материал широко используется в повседневных изделиях, например, в велосипедных и мотоциклетных шлемах, также применяется в качестве материала при изготовлении линз, компакт-дисков и светотехнических изделий, листовой вариант используется в строительстве как светопропускающий материал. Обладает высоким коэффициентом теплового расширения. Применение ему было найдено и в производстве кабелей.

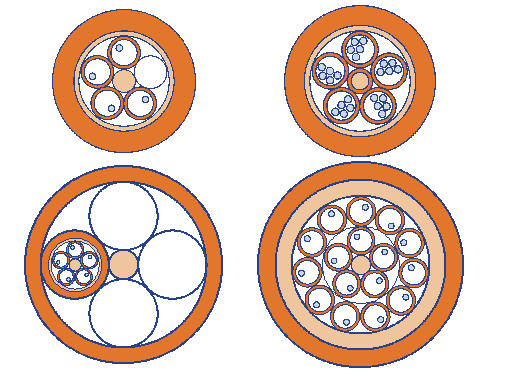

Медная, или алюминиевая трубка входит в состав сердечника кабеля и служит для его экранирования. Непосредственно в эту конструкцию укладываются другие медные трубки с оптоволокном внутри. В зависимости от конструкции кабеля, трубок может быть несколько и они могут быть переплетены между собой различным образом. Ниже четыре примера организации сердечника кабеля:

Укладка оптоволокна в медные трубки которые заполнены гидрофобным тиксотропным гелем, а металлические элементы конструкции используются для организации дистанционного электропитания промежуточных регенераторов — устройств, осуществляющих восстановление формы оптического импульса, который, распространяясь по волокну, претерпевает искажения.

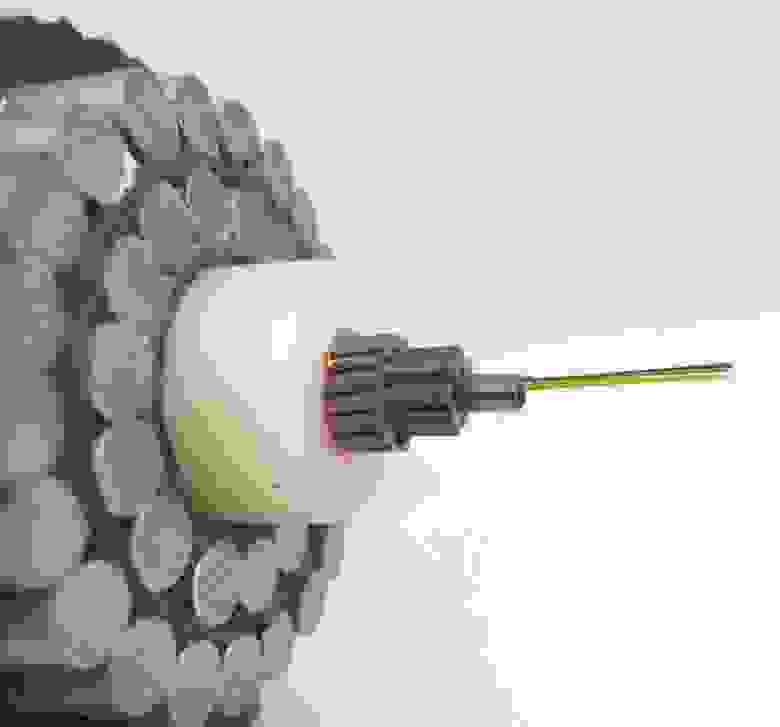

В разрезе получается что-то похожее на это:

Производство кабеля

Особенностью производства оптических глубоководных кабелей является то, что чаще всего оно располагается вблизи портов, как можно ближе к берегу моря. Одной из основных причин подобного размещения является то, что погонный километр кабеля может достигать массы в несколько тонн, а для сокращения необходимого кол-ва сращиваний в процессе укладки производитель стремиться сделать кабель как можно более длинным. Обычной нынче длинной для такого кабеля считается 4 км, что может вылиться в, примерно, 15 тонн массы. Как можно понять из вышеуказанного, транспортировка такой бухты глубоководного ОК не самая простая логистическая задача для сухопутного транспорта. Обычные для намотки кабелей деревянные барабаны не выдерживают описанной ранее массы и для транспортировки ОК на суше, к примеру, приходится выкладывать всю строительную длину «восьмеркой» на спаренных железнодорожных платформах, чтобы не повредить оптоволокно внутри конструкции.

Укладка кабеля

Казалось бы, имея такой мощный с виду продукт можно грузить его на корабли и сбрасывать в морскую пучину. Реальность же немного иная. Прокладка маршрута кабеля — это длительный и трудоемкий процесс. Маршрут должен быть, само собой, экономически выгодным и безопасным, так как использование различных способов защиты кабеля приводит к увеличению стоимости проекта и увеличивает срок его окупаемости. В случае прокладки кабеля между разными странами, необходимо получить разрешение на использование прибрежных вод той или иной страны, необходимо получить все необходимые разрешения и лицензии на проведение кабелеукладочных работ. После проводится геологическая разведка, оценка сейсмической активности в регионе, вулканизма, вероятность подводных оползней и других природных катаклизмов в регионе, где будут проводится работы и, в последующем, лежать кабель. Так же важную роль играют прогнозы метеорологов, дабы сроки работ не были сорваны. Во время геологической разведки маршрута учитывается широкий спектр параметров: глубина, топология дна, плотность грунта, наличие посторонних объектов, типа валунов, или затонувших кораблей. Так же оценивается возможное отклонение от первоначального маршрута, т.е. возможное удлинение кабеля и увеличение стоимости и продолжительности работ. Только после проведения всех необходимых подготовительных работ кабель можно загружать на корабли и начинать укладку.

Собственно, из гифки процесс укладки становится предельно ясным.

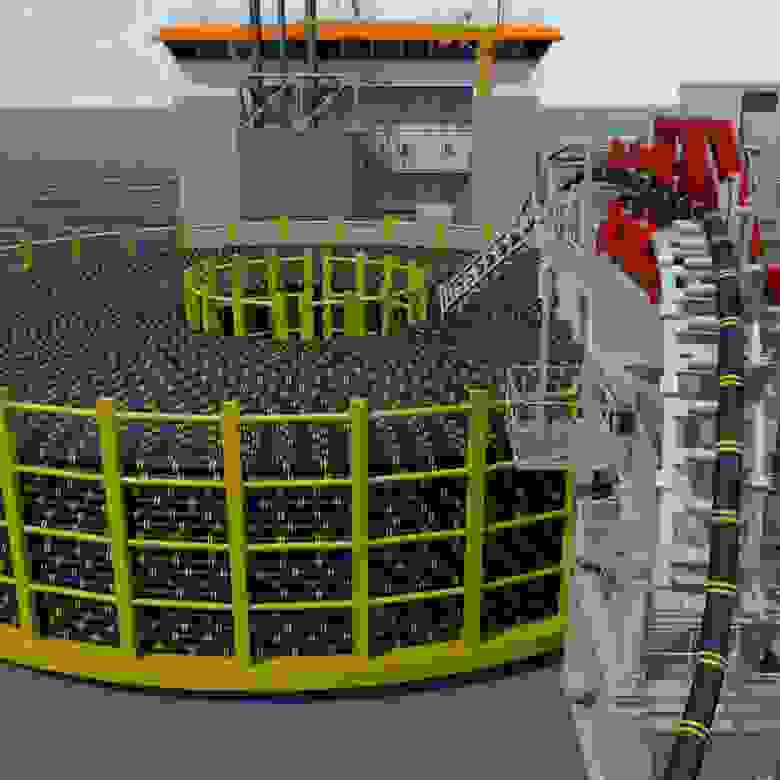

Прокладка оптоволоконного кабеля по морскому/океаническому дну проходит непрерывно из точки А в точку Б. Кабель укладывается в бухты на корабли и транспортируется к месту спуска на дно. Выглядят эти бухты, например, так:

Если Вам кажется, что она маловата, то обратите внимание на это фото:

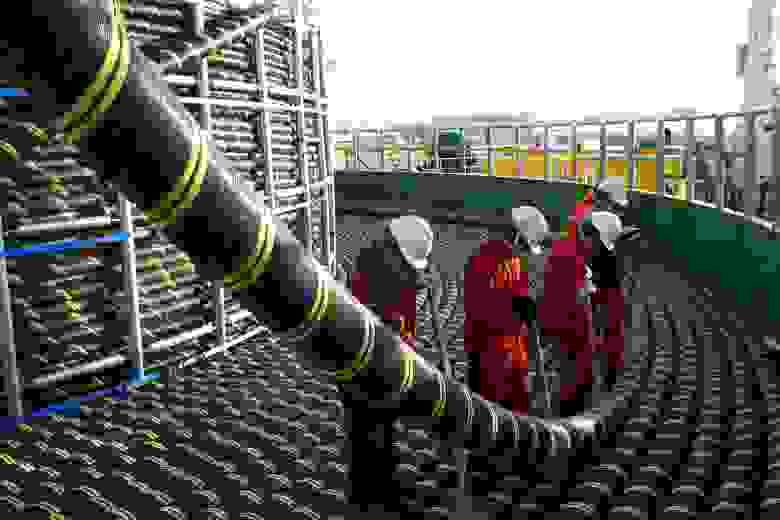

После выхода корабля в море остается исключительно техническая сторона процесса. Команда укладчиков при помощи специальных машин разматывает кабель с определенной скоростью и, сохраняя необходимое натяжение кабеля за счет движения корабля продвигается по заранее проложенному маршруту.

Выглядит со стороны это так:

При каких-либо проблемах, обрывах, или повреждениях на кабеле предусмотрены специальные якоря, которые позволяют поднять его к поверхности и отремонтировать проблемный участок линии.

И, в итоге, благодаря всему этому мы можем с комфортом и на высокой скорости смотреть в интернете фото и видео с котиками со всего мира.

В комментариях к статье о проекте Google пользователь Lux_In_Tenebris предоставил список интересной по этой теме литературы, может быть, кому-то пригодится.

Так же пользователь YoMan предоставил ссылку на видео о корабле-кабелеукладчике «Tyco Resolute», спасибо.

Источник

Первые трансатлантические кабели — когда они появились и как работали?

Порой кажется, что все эти «ваши интернеты» существовали всегда. Сотовая связь, интернет, мгновенный обмен информации между пользователями разных стран и континентов. Но это не так — ведь даже в 19-м веке мир был довольно изолированным, отдельные части света мало сообщались друг с другом. Во второй половине века стал развиваться телеграф, проникая во все сферы быта людей того времени. Но изначально скорость передачи информации через океан была равна скорости самого быстрого корабля того времени, который перевозил письма и посылки — при этом нельзя еще забывать и о том, что после морского путешествия сообщения распространялись наземными службами.

Телеграфные компании и бизнесмены, связанные с ними, надеялись проложить первый трансатлантический кабель к 1850 году. Но все эти планы выглядели слишком фантастическими — по крайней мере, пока за дело не принялся Сайрус Уэст Филд. К своим 30 годам он накопил значительный капитал, отошел от дел и решил вложить средства в проект трансатлантического кабеля, протяженностью от Ньюфаундленда до Ирландии.

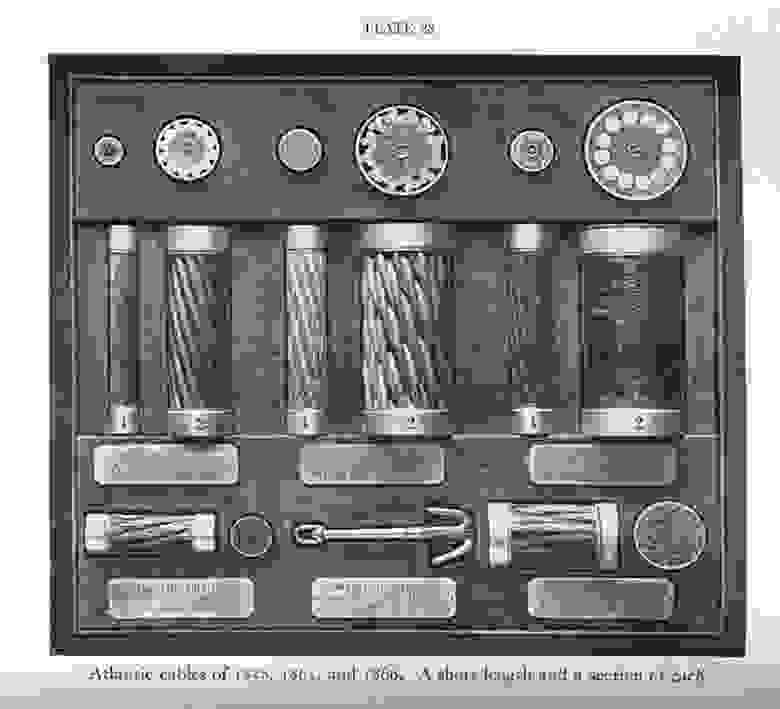

Образцы кабелей 1858, 1865 и 1866 годов, сформировавших трансатлантическую линию связи

Здесь кабель 1865 года, модель гарпуна и стальной трос того времени

Проект начали реализовывать, но сразу же начались проблемы. Первый кабель лопнул уже через несколько километров, поскольку инженер, ответственный за прокладку кабеля, остановил катушку во время движения корабля. Понадобилось несколько экспедиций, чтобы завершить прокладку, что и было сделано к 1858 году. Приветствовали завершение проекта королева Виктория (она послала 16 августа телеграмму «Её Величество желает поздравить президента с успешным завершением этого великого международного проекта, к которому Королева проявляла глубокий интерес») и президент Бьюккенен. На деле все работало не слишком хорошо — кабель не позволял передавать данные быстро, послание из 96 слов передавалось несколько часов. Качество связи быстро ухудшилось, и даже на передачу одного слова уже требовался примерно час. Через месяц линия просто умерла из-за главного энергетика. Он подал на линию 2000 вольт, и кабель пришел в негодность.

Те же образцы с иллюстрации книги «Great Inventions» 1932 года

Были проложены новые кабели. Благодаря более удачному подборку кадров (техники, инженеры), прокладка кабелей была также более удачной, а сама линия работала гораздо лучше прежней, хотя ее структура и сами кабели были аналогичными. Уже к 1870 году кабелей было много, сформировалась целая паутина линий.

TAT-1: Вы меня слышите?

Несмотря на то, что технологии развивались очень быстро, причем в 1870 году добавилась еще и телефонная связь, первая трансатлантическая телефонная система появилась только в 1956 году. Система получила название TAT-1. Такой долгий срок может казаться странным, но все же следует помнить, что телефонная связь сложнее телеграфной, и проложить 2800 км телефонного провода так, чтобы линией можно было бы пользоваться — задача непростая.

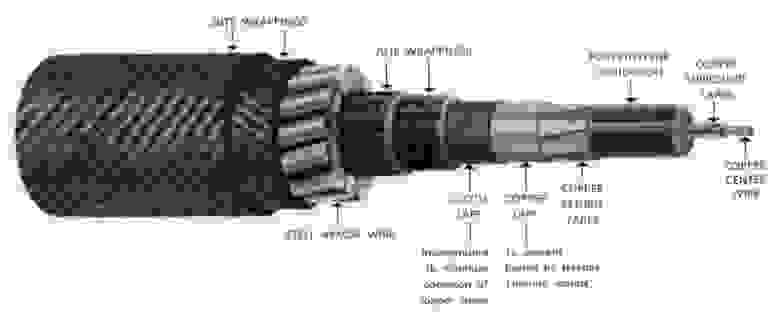

Первые подводные телеграфные кабели были простыми — медные проводники были изолированы и защищены от воды при помощи натуральных материалов вроде гуттаперчи. Кабели были также бронированы стальным кабелем. Но пропускная способность телефонной линии должна быть гораздо выше пропускной способности линии телеграфной, и проводники, идущие в кабеле параллельно друг другу, не обеспечивали оптимальных условий передачи данных. Поэтому были созданы кабели других типов — например, коаксиальные, которые и не очень дорогие, и позволяют обеспечить большую пропускную способность.

Система TAT-1 включала два кабеля — один для связи запада и востока, и другой — для обратной связи. Кабель состоял из центрального проводника, полиэтиленового диэлектрика и нескольких слоев медной фольги. Это была защита как для сигнала, так и защита от морских животных (так называемые морские черви и т.п.). Коаксиальный кабель был заключен в тканевую обмотку и джут с водоизолирующей пропиткой. Затем все это заключалось в броню из стальной проволоки. Ближе к берегу кабель бронировался еще сильнее, для защиты от якорей и тралов.

Кабели оснащались гибкими встроенными повторителями для усиления сигнала на интервалах в 69 км. Размер каждого репитера составлял 2,5 метра, и включал три электронные лампы, защищенные от давления на глубине 8000 м. Повторители обеспечивали сигнал в 65 дБ и частотой 144 кГц. Вакуумные лампы было решено использовать несмотря даже на то, что сами репитеры разрабатывались в Bell Labs, где были разработаны и транзисторы (примерно в то же время). Считалось недоказанным, что транзистор может обеспечить такую же качественную работу, как и лампа. Возможно, решение было правильным — ни одна из сотен ламп не отказала за 22 года эксплуатации кабеля.

После ввода в эксплуатацию TAT-1 кабель обеспечил работу 36 линий — 35 телефонных каналов с пропускной способностью в 4 кГц и 22 телеграфными каналами на 36 линии. Чуть позже число каналов увеличилось до 51. В 1963 году заработала линия телетайпа между Москвой и Вашингтоном, она также проходила через ТАТ-1. Магистраль ТАТ-1 проработала до 1978 года, и за это время появились иные альтернативы и стандарты кабелей. Все кабели ТАТ были выведены из эксплуатации, кроме ТАТ-14, оптоволоконного кабеля с пропускной способностью в 9,38 Тб/с, введенный в работу в 2001 году.

Сейчас кабелей уже сотни, они проходят через океаны и почти все континенты, исключая Антарктиду.

И все это — благодаря технологическим новшествам 19-го века.

Источник