Монтаж наружного контура заземления

Монтаж наружного контура заземления производят по рабочим чертежам проекта электроустановки, который учитывает удельное сопротивление грунта в месте монтажа и максимально допустимое сопротивление заземляющего устройства в электроустановке.

По трассе, указанной в проекте, роют траншеи глубиной 0,7 м, на дне которой размечают места погружения электродов с таким расчетом, чтобы расстояния между ними были примерно одинаковыми (обычно не менее 2,5 м), а их количество соответствовало указанному в проекте.

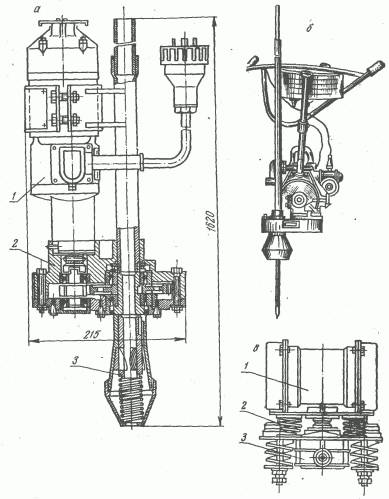

Метод погружения электродов зависит от их формы. Круглые стальные стержни диаметром 12. 16 мм вворачивают в грунт с по-, мощью различных приспособлений. Приспособление ПВЭ (рисунок 1, а) состоит из электрической сверлилки 1, передающей вращательное движение через редуктор 2 и зажимное устройство 3 на стержень. На нижний конец стержня обычно наваривают небольшую металлическую полоску, образующую винтовую линию. Благодаря этому элементарному шнеку, а также усилию, которое рабочий прикладывает к ручкам сверлилки, стержень при вращении довольно быстро погружается в землю. При отсутствии источника электроэнергии для ввертывания стержней применяют приспособление ПЗД-12 с двигателем внутреннего сгорания небольшой мощности (рисунок 1, б).

Уголки погружают в грунт вибромолотом ВМ-2 (рисунок 1, в), представляющим собой электродвигатель 1, на вал которого насажены массивные чугунные диски. Благодаря тому, что диски закреплены на обоих выходных концах вала эксцентрично, при вращении ротора возникает сильная вибрация, которая через пружинные подвески 2 передается на основание 3. Для погружения электрода, основание вибромолота закрепляют на верхнем конце электрода и включают двигатель.

Рисунок 1 – Инструмент и приспособления для погружения электродов:

а — приспособление ПВЭ, б — приспособление ПЗД-12,

в — вибромолот ВМ-2

После погружения вертикальных заземлителей их соединяют Между собой горизонтальными заземлителями (стальной полосой сечением не менее 48 мм2 и толщиной не менее 4 мм или стальным прутом диаметром не менее 10 мм) способом электрической, газовой или термитной сварки. Части заземлителя соединяют сваркой внахлестку. Длина нахлестки должна быть равна ширине проводника (при прямоугольном сечении) или шести диаметрам (при круглом сечении), а длина сварного шва должна быть соответственно не менее двойной ширины или шести диаметров. Если на месте производства работ отсутствует электроэнергия, отдельные элементы контура заземления соединяют между собой термитной сваркой.

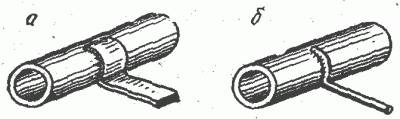

Рисунок 2 – Соединение заземляющего проводника к трубопроводу.

а — полосы, б — круглого проводника

Для. монтажа контура наружного заземления с использованием естественных заземлителей заземляющие проводники приваривают к трубопроводам (рисунок 2). Все сварные соединения, расположенные в земле, для защиты от коррозии необходимо покрывать плотным слоем битумного лака. Сами заземлители и соединяющие их проводники окрашивать не следует, так как слой краски ухудшает контакт контура с землей.

В случаях, когда сварное соединение по каким-либо причинам затруднено, для присоединения заземляющих проводников к трубопроводам используют винтовые хомуты (полосы шириной не менее 40 мм и толщиной 4 мм). При установке хомутов контактную поверхность трубопровода зачищают до металлического блеска, а поверхность хомута облуживают припоем ПОС-40. Присоединение заземляющего проводника к хомуту должно выполняться сваркой.

Источник

Монтаж заземляющих устройств (монтаж заземления). Устройство заземления

Защитное заземление — это преднамеренное соединение с землей металлических частей электроустановки, не находящихся под напряжением (рукояток приводов разъединителей, кожухов трансформаторов, фланцев опорных изоляторов, корпусов измерительных трансформаторов и т.п.).

Монтаж заземляющих устройств состоит из следующих операций: установки заземлителей, прокладки заземляющих проводников, соединения заземляющих проводников друг с другом присоединения заземляющих проводников к заземлителям и электрооборудованию.

Вертикальные заземлители из угловой стали и отбракованных труб погружают в грунт забивкой или вдавливанием, из круглой стали — ввертыванием или вдавливанием. Эти работы выполняют с помощью механизмов и приспособлений, например: копра (забивка в грунт), приспособления к сверлилке (ввертывание в грунт стержневых электродов), механизма ПЗД-12 (ввертывание в грунт электродов заземления).

Для устройства заземления наиболее распространены электрозаглубители, имеющие стандартную электросверлилку и редуктор, понижающий частоту вращения ниже 100 об/мин и соответственно увеличивающий крутящий момент на ввертываемом электроде. При пользовании этими заглубителями к концу электрода приваривают наконечник-забурник, обеспечивающий рыхление грунта и облегчающий погружение электрода. Выпускаемый промышленностью наконечник представляет собой заостренную на конце и изогнутую по винтовой линии стальную полосу шириной 16 мм. В монтажной практике применяются и другие типы наконечников для электродов.

При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5 — 0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1 — 0,2 м. Расстояние между электродами 2,5 — 3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6 — 0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку; места сварки покрывают битумом во избежание коррозии. Траншею роют обычно шириной 0,5 и глубиной 0,7 м. Устройство внешнего заземляющего контура и прокладку внутренней заземляющей сети производят по рабочим чертежам проекта электроустановки.

Вводы в здание заземляющих проводников выполняют не менее чем в двух местах. После монтажа заземлителей составляют акт на скрытые работы, указывая на чертежах привязки заземляющих устройств к стационарным ориентирам.

Заземляющие магистральные проводники прокладывают по стенам на расстоянии 0,5—0,10 м от поверхностей на высоте 0,4—0,6 м от уровня пола. Расстояние между точками крепления 0,6 —1,0 м. В сухих помещениях и при отсутствии химически активной среды допускается прокладка заземляющих проводников вплотную к стене.

Заземляющие полосы к стенам крепят дюбелями, которые пристреливают строительно-монтажным пистолетом либо непосредственно к стене, либо через промежуточные детали. Широко применяют также закладные детали, к которым приваривают полосы заземления. Пистолетом типа ПЦ можно пристреливать детали из листовой или полосовой стали толщиной до 6 мм в основания из бетона (марки до 400), кирпича и др.

В сырых, особо сырых помещениях и в помещениях с едкими испарениями (с агрессивной средой) заземляющие проводники приваривают к опорам, закрепленным дюбелями-гвоздями. Для создания зазора между заземляющим проводником и основанием в таких помещениях используют штампованный держатель из полосовой стали шириной 25 — 30 и толщиной 4 мм, а также кронштейн для прокладки круглых заземляющих проводников диаметром 12 — 19 мм. Длина нахлестки при сварке должна быть равна двойной ширине полосы для прямо угольных полос или шести диаметрам для круглой стали.

К трубопроводам заземляющие проводники присоединяют при наличии на трубах задвижек или болтовых фланцевых соединений выполняют обходные перемычки.

Части электроустановок, подлежащие заземлению, присоединяют к заземляющим магистралям отдельными ответвлениями. Стальные заземляющие проводник и присоединяют к металлоконструкциям сваркой, к оборудованию — под возможно, сваркой. заземляющий болт или, где проводники присоединяют к медными проводниками с креплением проволочным бандажом и пайкой. Вокруг подстанции обычно делают общий заземляющий контур, к которому приваривают заземляющие проводники внутренней части подстанции. Отдельные элементы электрооборудования присоединяют к заземляющим проводникам параллельно, а не последовательно, иначе при обрыве заземляющего проводника часть оборудования может оказаться незаземленной.

На подстанциях заземляют все элементы электрооборудования и металлические конструкции . Силовые трансформаторы заземляют гибкой перемычкой, изготовленной из стального троса. Перемычку с одной стороны приваривают к заземляющему проводнику, с другой — присоединяют к трансформатору с помощью болтового соединения. Разъединители заземляют через раму, плиту привода и опорный подшипник; корпус вспомогательных контактов — присоединением к шине заземления .

Если разъединители и приводы смонтированы на металлических конструкциях, то заземление выполняют путем приваривания к ним заземляющего проводника.

Предохранители на 6 — 10 кВ заземляют путем присоединения заземляющего проводника к фланцам опорных изоляторов, раме или металлической конструкции, на которой они установлены.

Источник

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Наличие защитного заземления – обязательное условие ввода в эксплуатацию жилых зданий и подключения промышленных электроустановок, отсутствие соединения с землей чревато поражением людей током и возгоранием оборудования.

Устройство контура и способ его заложения выбирается заранее с учетом ожидаемой нагрузки, требований безопасности и параметров грунта. Основным ориентиром служат нормы ПУЭ (гл.1.7) и ПТЭЭ, экономия на материалах и отклонения от правил монтажа недопустимы.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНОМУ ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Заземляющее устройство представляет собой совокупность проводников, соединяющих потенциально опасные металлические элементы внутри дома с землей или ее эквивалентами.

Целью его заложения является защита людей от поражения током при пробое изоляции фазного провода и других аварийных ситуациях. Наличие защитного заземления устраняет угрозу замыкания фазы на трубах или корпусах приборов, большие токи уходят через него на участки с меньшим сопротивлением.

Достичь полного поглощения землей опасных электротоков невозможно, но сопротивление защитного контура делается минимально возможным.

Значение верхнего предела зависит от подключаемой нагрузки и типа сети, а именно:

- в частных домах, запитанных от сети в 220/380 В это значение поддерживается в пределах 30 Ом;

- электроустановки с глухим заземлением нейтрали и напряжением до 1000 В подключаются к заземляющим устройствам с сопротивлением не более 4 Ом, выше 1000 и большими токами замыкания – 0,5;

- при подключении к заземлению молниеприемников или присоединении дома к газопроводу сопротивление линии не должно превышать 10 Ом.

Точные требования к этой величине прописаны в ПУЭ (1.7.90), ее корректировка при отклонении удельного электрического сопротивления грунта от нормы обязательна.

На увлажненных или солесодержащих почвах эффективность защитного контура будет максимальной, на сухих, каменистых или вечномерзлых участках – наоборот. Вторым фактором влияния на величину сопротивления является конфигурация и площадь самого заземлителя, при серьезных требованиях к безопасности число или длину электродов увеличивают.

Стандартная схема заземляющего устройства состоит из внутреннего и внешнего контура, соединяемого в единую систему. Внешняя часть закладывается на безопасном от дома, но не чрезмерном расстоянии, оптимальный диапазон варьируется от 1 до 10 м от входа. Она в обязательном порядке углубляется в землю, ниже уровня промерзания грунта.

Конфигурация внешнего контура заземления чаще всего имеет геометрическую форму треугольника, полосы, квадрата. Электроды изготавливаются из стали, обычного железа или меди и располагаются горизонтально и вертикально.

Горизонтальные элементы (включая соединительные полосы) имеют сечение от 50 мм 2 и выше и закладываются в траншеи глубинной в 50-70 см. Вертикальные заземлители размещаются с интервалом от 1,5 м, углубляются без наклона на 2,5-3 м вниз и выступают из дна траншеи на 10-20 см.

К монтажу наружного защитного заземления приступают после составления и проверки схемы, при использовании черных металлов все соединения выполняются исключительно сварным способом.

Нахлест и заход горизонтальных и вертикальных электродов друг на друга обязателен, места сварки защищают от коррозии с помощью битума или специальных лаков. Вид сварки роли не играет, но надежность и непрерывность контактов обеспечивается всегда.

СПОСОБЫ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО КОНТУРА

В зависимости от конфигурации и типа заземлителя выделяют два основных способа монтажа защитного заземления: традиционный и глубинный. В первом случае в землю закладывается самодельная сварная конструкция из нескольких (чаще всего – трех) вертикальных элементов с ровным и одинаковым сечением.

Монтаж такого устройства заземления осуществляется с помощью:

- вибрационных молотов, используемых при забивке трубного, углового или профилированного проката;

- ручных инструментов (кувалды или зажимов);

- сверлильных устройств с зажимами, оптимальными при необходимости ввинчивания круглых стержней.

К преимуществам традиционного способа обустройства защитного заземления относят сравнительно низкую смету, простоту монтажа и возможность самостоятельного выполнения работ. Минусы связаны с близостью к нулевому уровню и заложением сварных конструкций в землю, способ считается недостаточно надежным и безопасным.

Отдельные требования выдвигаются к месту расположения электродов, чем меньше на этом участке будут находиться люди, тем лучше. Оптимальной признана северная (теневая) сторона, как более сырая.

Глубинный способ монтажа предполагает закладку вертикальных электродов (модулей) на глубину до 15-30 м. Сварные соединения отсутствуют, элементы длиной около 1,5 м соединяются резьбовыми муфтами с токопроводящей смазкой и углубляются с помощью вибрационных молотов с энергией удара до 20-25 Дж.

Конфигурация заземлителя зависит от параметров участка и типа объекта, для жилых домов одного стержня более чем достаточно.

К преимуществам этого способа относят заводское качество модулей, отсутствие трудоемких земляных работ и возможность устройства защитного заземления в подвалах или внутри периметра дома.

Монтаж проводится при любых погодных условиях (при желании и наличии оборудования – своими силами), единственным минусом считается дороговизна самого устройства. В ходе выполнения работ штыри берегут от загибания, резьбовые соединения периодически подкручиваются.

Потребность в альтернативных вариантах и дополнительных мерах возникает при устройстве заземления на скалистых, выщелоченных или сухих участках. При невозможности снижения удельного сопротивления почв или закладки вертикальных стержней длиной более 1 мм разумной альтернативой признано электролитическое заземление.

Суть данного способа заключается в размещении рядом с объектом L-образного перфорированного заземлителя, заполненного смесью минеральных солей.

Присоединение к остальным элементам происходит по стандартной схеме, ориентировочный срок службы системы составляет 50 лет. Соли обновляются раз в 10 лет, к минусам способа относят дороговизну и отрицательное влияние минералов на фундаментные конструкции. Но на участках с вечной мерзлотой этот способ считается более выгодным, чем закладка стержней до глубины незамерзающих водоемов или монтаж сложных конструкций.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК МОНТАЖА

Работы выполняются в два этапа, чаще всего первым обустраивается внутренний контур. Внутри здания заземлению подлежат практически все металлические элементы, включая несущие каркасы, трубные коммуникации, вентиляционные каналы, корпуса распределительных устройств, трансформаторов и осветительных приборов.

Исключение делается для газовых, отопительных и подающих горячую воду труб, несущих тросов, свинцовых оболочек, железных дверей, съемных и подвижных деталей.

Металлические конструкции соединяются в единый внутренний контур с помощью проводников с нулевой фазой с жесткими требованиями к сечению и профилю. В частности, для этих целей используются стальные трубы с толщиной стенок от 2,5 мм, оцинкованная проволока с диаметром не менее 5,5 мм, уголки 3×10 мм и профиль с сечением от 25 мм 2 .

Места стыков проводников и поверхности металлических конструкций нуждаются в зачистке и выпрямлении, монтаж этих элементов в идеале осуществляется сварным способом.

Проводники укладываются строго по вертикали или горизонтали по отношению к строительным конструкциям, к общим правилам монтажа полос заземления относят:

- обеспечение 10-50 см отступа от стен и 40-60 см – от пола (плотное примыкание допускается исключительно в сухих помещениях).

- использование защитных кожухов или невозгораемых материалов при прокладке сквозь перекрытия и стены в помещениях повышенной влажностью или агрессивной средой;

- фиксацию полос дюбелями с помощью строительного пистолета с шагом крепления не более 0,6-1 м;

- обеспечение свободного доступа к магистралям для осмотра и обновления соединений.

Линию защищают от механических повреждений и коррозийных воздействий, монтаж в пол допускается лишь при проходе через двери и наличии соответствующих защитных кожухов. Розетки или электрические устройства подключаются к заземляющей магистрали напрямую (в том числе – с помощью болтов), исключительно параллельно.

С разводкой и устройством питающих линий разбираются заранее, правильный подход подразумевает использование трехжильного кабеля и специальных розеток с клеммой между гнездами.

При монтаже соединительной шины заземления используется проводник с сечением не ниже внешнего, отклонение от этого правила недопустимо. Шина выравнивает потенциалы подсоединяемых установок и обеспечивает вывод разных по мощности приборов на один общий защитный заземлитель.

Предусматривается как минимум два выхода от внутренней части на внешнюю, при прохождении соединения через стены наличие защитного кожуха, заполненного цементом или невозгораемыми материалами, обязательно.

© 2012-2022 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Источник