Сергей Эйзенштейн. Статьи о монтаже

Определённо на Craftkino есть разделы, которые существуют в некотором забытьи, без регулярного внимания. Один из таких разделов – профессиональная литература. За долгий срок существования ресурса здесь появилось всего две статьи. И в том вина, конечно же, автора. Я рассудил, что практические заметки в XXI веке гораздо важнее теоретических исследований. Вряд ли это верно.

Теоретическая подкованность специалиста даёт ему роскошь избежать каждодневного изобретения велосипеда. И прошлая статья о Сергее Эйзенштейне в рубрике «Великие» подтолкнула меня на написание данного материала.

Поговорим о статьях того же Сергея Михайловича Эйзенштейна «Монтаж» и «Вертикальный монтаж»!

Как я уже говорил в предыдущем материале, Эйзенштейн был не просто кинорежиссёром – он был выдающимся теоретиком. И, не смотря на то, что в нынешней статье я бегло рассмотрю лишь два его исследования, убедительно рекомендую ознакомиться со всем собранием сочинений классика – в печатном виде его, к сожалению, только в библиотеках найти можно, но электронный вариант гуляет по интернету относительно свободно.

Важнейшим вкладом Сергея Михайловича в культуру мирового кино являлись уникальные практики монтажа. Он монтировал свои картины с обильным использованием ассоциаций, смены планов, варьирующейся длины кадров, что позволяло создавать воистину необыкновенный ритмический рисунок. И две фундаментальные статьи, изданные в 1938-м и 1940-м годах, являются систематизацией его взглядов и открытий в направлении киномонтажа.

Некоторые мои коллеги считают, что Эйзенштейн с его теориями устарел. Мол, это всё написано в 30-е годы – кино убежало с тех пор уже практически в другую галактику. В течение какого-то времени я сам так думал. Однако, при работе над монтажом своего нынешнего фильма «Серые дни», я перечитал некоторые фрагменты собрания сочинений Эйзенштейна, и понял, что всё, открытое им, актуально вплоть до настоящего момента. Просто надо как следует его изучить. Поэтому призываю отнестись к статьям с должным вниманием.

Сергей Эйзенштейн — «Монтаж»

Как следует из вступления к статье, Эйзенштейн собирался проанализировать, что же произошло с понятием киномонтажа за прошедшие годы.

Он вспоминает открытие ассоциативного монтажа в 20-е годы и повальное увлечение им, и возврат к обыкновенному склеиванию кадров в начале 30-х годов: он называет это двумя точками зрения «Монтаж – это всё» и «Монтаж – это ничто».

И закономерно подвергает обе позиции жёсткой критике, призывая к более глубокому проникновению в суть процесса. Приведу одно из высказываний о монтаже, присутствующее в исследовании:

«Сила монтажа в том, что в творческий процесс включаются эмоции и разум зрителя.

Зрителя заставляют проделать тот же созидательный путь, которым прошел автор, создавая образ. Зритель не только видит изобразимые элементы произведения, но он и переживает динамический процесс возникновения и становления образа так, как переживал его автор. Это и есть, видимо, наибольшая возможная степень приближения к тому, чтобы зрительно передать во всей полноте ощущения и замысел автора, передать с «той силой физической ощутимости», с какой они стояли перед автором в минуты творческой работы и творческого видения».

Это чрезвычайно важные слова. Становление образа – вот, что главное. То есть недостаточно просто склеить два-три-четыре куска. Как говорили мне когда-то на первом курсе: «Склеить можно всё, что угодно – а вот смонтировать уже сложнее».

«… обнаруживаем, что монтажный метод в кино есть лишь частный случай приложения монтажного принципа вообще, — принципа, который в таком понимании выходит далеко за пределы области склейки кусков пленки между собой».

За пределами склейки кусков плёнки режиссёр видит применение монтажа даже в художественной литературе и живописи. В качестве примера Эйзенштейн приводит фрагменты из таких произведений, как «Анна Каренина» (Лев Толстой) и «Милый друг» (Ги де Мопассан) и подробно анализирует их на предмет монтажности.

Из живописи Сергей Михайлович берёт записи дневников Леонардо да Винчи, где записан план несостоявшейся картины «Потоп» — Эйзенштейн называет записи Леонардо практически готовой раскадровкой. Уверяю вас, столь серьезное проникновение в сущность природы монтажа даже сегодня трудно встретить в профессиональной литературе.

В разговоре о длинных кадрах, в которых не присутствует монтаж двух разных кадров, он касается другой важной составляющей режиссёрской профессии – работы с актёром.

«В этом случае монтаж лишь следует искать в другом, а именно. в самой игре актера».

В том числе речь заходит даже о таких значительных элементах актёрского труда, как внутренний монолог. Но об этом следует отдельно и подробно разговаривать в обзоре книг Михаила Чехова или Константина Станиславского, которые обязательно последуют в настоящей рубрике.

Полагаю, даже из моего экспресс-взгляда становится понятно, что статья «Монтаж» — фундаментальный взгляд на монтаж и всё, с ним связанное.

Сергей Эйзенштейн — «Вертикальный монтаж»

Впрочем, одного этого исследования Эйзенштейну оказалось мало, и уже в 1940-м году он пишет следующую статью, являющуюся моральной наследницей предыдущей – «Вертикальный монтаж».

Первое, что тут же вызывает вопросы любого читателя – каково значение названия статьи? Почему вертикальный? Какое отношение вообще «горизонтальность» и «вертикальность» имеет к понятию монтажа?

Вертикалью Сергей Михайлович называет соединение воедино нескольких плоскостей, действующих параллельно. То есть, одновременно зритель видит на экране изображение, снятое кинокамерой, и из динамиков кинотеатра слышит звуковую дорожку: друг к другу два этих пространства относятся также как партитуры двух разных инструментов в нотной записи для оркестра (они записываются отдельно друг от друга, и связаны по вертикали). И Эйзенштейн тут же объясняет нам, зачем вообще затрагивает вопрос.

«… на первый план выдвигается вопрос нахождения средств соизмеримости изображения и звука и вопрос нахождения в этом деле показателей, измерителей, путей и методики».

То есть его интересует вопрос взаимосвязи изображения и звука. Тема их гармоничного монтажа. Ведь если и картинку, и звук можно монтировать, то исследовательская натура Эйзенштейна подсказывает ему, что необходимо разобраться в сути соединения двух этих монтажей.

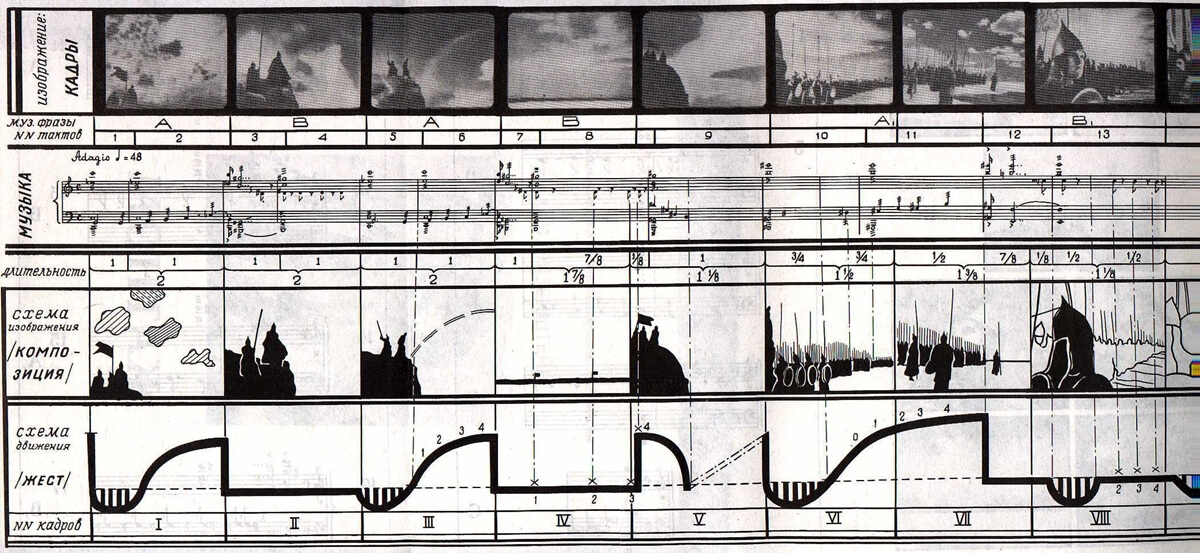

изображение можно увеличить

Сначала рассматривается самый примитивный пример взаимодействия звука и изображения – фактическая синхронность. То есть, в кадре открывается дверь, и мы слышим скрип этой двери. Но столь простой способ связи сразу же становится для Эйзенштейна скучным, недостойным пристального внимания.

«Собственно искусство начинается в этом деле с того момента, как в сочетании звука и изображения уже не просто воспроизводится существующая в природе связь, но устанавливается связь, требуемая задачами выразительности произведения».

Вновь внимание сосредотачивается на понятии ОБРАЗА. В данном случае звукозрительного. В приведении примеров вновь Сергей Михайлович уходит далеко за пределы кинематографа: здесь и упоминания джаза, и живописи кубистов, и даже архитектуры.

Весь текст «Вертикального монтажа» буквально ломится от различных схем и формул, в которых даже внимательному читателю потребуется время, чтобы разобраться. Эйзенштейн в этом смысле – настоящий учёный.

изображение можно увеличить

А во второй половине статьи даже вводится термин «хромофонного» монтажа – монтажа не только изобразительного и звукового, но также ЦВЕТОВОГО материала. То есть классика уже интересует монтаж на всех трёх уровнях!

Далее он изучает природу символов, значения цветов и историю изменения этих значений.

В какой-то момент Сергей Михайлович даже доходит до процентного анализа присутствия жёлтого цвета в произведениях Гоголя! В результате он приходит следующему выводу:

«Решающую роль здесь играет образный строй произведения, который не столько пользует существующие или несуществующие взаимные соответствия, сколько сам образно устанавливает для данного произведения те соответствия, которые предписывают образному строю идея и тема данного произведения».

И опять его величество Образ. Кстати, следует сказать, что во второй серии «Ивана Грозного» Эйзенштейн применил «хромофонный» монтаж на практике – в целом в чёрно-белый фильм вставлен один яркий цветной эпизод (хотя сам автор сказал бы «цветовой»), который используется концептуально и появился там неслучайно.

Разумеется, то, что я здесь пишу – это всего лишь крохи из того, что реально можно почерпнуть из работ Эйзенштейна. Я постарался лишь заинтересовать вас. Иногда чтение теоретической профессиональной литературы бывает до невыносимости сложным. Но если автор действительно вникает в суть профессии, а не просто льёт воду – читать это нужно и полезно.

В противном случае мы просто отдаемся на волю случая и теряем свободу. Почему? Потому что принципы никуда не исчезают. И если они нам неизвестны, то это мы подчинены им, а не наоборот.

Независимый режиссёр и сценарист. Мой профиль в социальных сетях ВКонтакте, Instagram и Patreon

Источник

Сергей михайлович эйзенштейн монтаж

- ЖАНРЫ 360

- АВТОРЫ 281 876

- КНИГИ 668 668

- СЕРИИ 25 750

- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 620 481

Был период в нашем вино, когда монтаж провозглашался «всем». Сейчас на исходе период, когда монтаж считается «ничем». И, не полагая монтаж ни «ничем», ни «всем», мы считаем нужным сейчас помнить, что монтаж является такой же необходимой составной частью кинопроизведения, как и все остальные элементы кинематографического воздействия. После бури «за монтаж» и натиска «против монтажа» нам следует заново и запросто подойти к его проблемам. Это тем более нужно, что период «отрицания» монтажа разрушал даже самую бесспорную его сторону, ту, которая никак и никогда не могла вызывать нападок. Дело в том, что авторы ряда фильмов последних лет настолько начисто «разделались» с монтажом, что забыли даже основную его цель и задачу, неотрывную от познавательной роли, которую ставит себе всякое произведение искусства,— задачу связно последовательного изложения темы, сюжета, действия, поступков, движения внутри киноэпизода и внутри кинодрамы в целом. Не говоря уже о взволнованном рассказе, даже логически последовательный, просто связный рассказ во многих случаях утерян в работах даже весьма незаурядных мастеров кино и по самым разнообразным киножанрам. Это требует, конечно, не столько критики этих мастеров, сколько прежде всего борьбы за утраченную многими культуру монтажа. Тем более что перед нашими фильмами стоит задача не только логически связного, но именно максимально взволнованного эмоционального рассказа.

Монтаж — могучее подспорье в решении этой задачи. Почему мы вообще монтируем? Даже самые ярые противники монтажа согласятся: не только потому, что мы не располагаем

пленкой бесконечной длины и, будучи обречены на конечную длину пленки, вынуждены от времени до времени склеивать один ее кусок с другим.

«Леваки» от монтажа подглядели в монтаже другую крайность Играя с кусками пленки, они обнаружили одно качество, сильно их удивившее на ряд лет. Это качество состояло в том, что два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются в новое представление, возникающее из этого сопоставления как новое качество.

Это отнюдь не сугубо кинематографическое обстоятельство, а явление, встречающееся неизбежно во всех случаях, когда мы имеем дело с сопоставлением двух фактов, явлений, предметов. Мы привыкли почти автоматически делать совершенно определенный трафаретный вывод — обобщение, если перед нами поставить рядом те или иные отдельные объекты. Возьмите, для примера, могилу. Сопоставьте ее с женщиной в трауре, плачущей рядом, и мало кто удержится от вывода: «вдова». Именно на этой-черте нашего восприятия строится эффект следующего коротенького анекдота Амброза Бирса—из его «Фантастических басен»—«Безутешная вдова».

«Женщина в одеждах вдовы рыдала на могиле.

— Успокойтесь, сударыня,— сказал ей Соболезнующий странник,-небесное милосердие безгранично. И где-нибудь на свете найдется еще другой мужчина помимо вашего мужа, с которым вы сумеете быть счастливой.

— Был такой,— проплакала она в ответ,— нашелся такой, но, увы. это и есть его могила. «.

Весь эффект рассказа на том и строится, что могила и стоящая рядом с ней женщина в трауре по раз установленному трафарету вывода складываются в представление вдовы, оплакивающей мужа, в то время как оплакиваемый на деле оказывается любовником!

Это же обстоятельство использовано и в загадках. Пример фольклорный: «Ворона летела, а собака на хвосте сидела. Как это возможно?» Мы автоматически сопоставляем оба элемента и сводим их воедино. При этом вопрос прочитывается так, что собака сидела яа хвосте у вороны. Загадка же имеет в виду, что оба действия безотносительны: ворона летела, а собака сидела на своем хвосте.

Нет ничего удивительного, что у зрителя возникает определенный вывод и при сопоставлении двух склеенных кусков пленки.

Я думаю, что мы будем критиковать не факты и не их примечательность и повсеместность, а те выводы и заключения, которые из них делались, и внесем сюда необходимые коррективы.

В чем же заключалось то упущение, которое мы делали, когда в свое время сами впервые указывали на несомненную важность отмеченного явления для понимания и освоения монтажа? Что было верного и что неверного в энтузиазме наших тогдашних утверждений?

Верным оставался и на сегодня остается факт, что сопоставление двух монтажных кусков больше похоже не на сумму их, а на произведение. На произведение — в отличие от суммы — оно походит тем, что результат сопоставления качественно (измерением, если хотите, степенью) всегда отличается от каждого слагающего элемента, взятого в отдельности. Женщина -если вернуться к нашему примеру — изображение; черный наряд на женщине -изображение, и оба предметно изобразим»,. «Вдова» же, возникающая из сопоставления обоих изображений, уже предметно неизобразимое, новое представление, новое понятие, новый образ.

А в чем состоял «загиб» тогдашнего обращения с этим неоспоримым явлением?

Ошибка была в акценте, главным образом на возможностях сопоставления при ослабленном акценте исследовательского внимания к вопросу материалов сопоставления.

Мои критики не преминули изобразить это как ослабление интереса к самому содержанию кусков, смешав исследовательскую заинтересованность определенной областью и стороной проблемы отношением самого исследователя к изображаемой действительности.

Оставляю это на их совести.

Думаю, что дело здесь в том, что я был пленен в первую очередь чертой безотносительности кусков, которые тем не менее и часто вопреки себе, сопоставляясь по воле монтажера, рождали «некое третье» и становились соотносительными.

Меня пленяли, таким образом, возможности нетипические в условиях нормального кинопостроения и кинокомпозиции.

Оперируя в первую очередь таким материалом и такими случаями, естественно было задумываться больше всего над возможностью сопоставлений. Меньше аналитического внимания уделялось самой природе сопоставляемых кусков. Впрочем, и этого одного также было бы недостаточно. Это внимание только к «внутрикадровому» содержанию привело на практике к захирению монтажа со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Источник