- ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования

- Предисловие

- 3.1. Функциональные элементы структурированной кабельной системы

- 3.2. Структура структурированных кабельных систем

- 3.3. Подсистемы телекоммуникационной кабельной системы

- 3.3.1. Магистральная кабельная подсистема первого уровня

- 3.3.2. Магистральная кабельная подсистема второго уровня

- 3.3.3. Горизонтальная кабельная подсистема

- 3.4. Взаимосвязь подсистем

- 3.4.1. Интерфейсы

- 3.4.2. Канал и постоянная линия

- 3.5. Масштабы и конфигурация кабельной системы

- 4.1. Среды передачи

- 4.1.1. Кабели на основе витой пары проводников

- 4.1.2. Волоконно-оптические кабели

- 4.2. Коммутационное оборудование

- 4.2.1. Коммутационное оборудование на основе витой пары проводников

- 4.2.2. Волоконно-оптическое коммутационное оборудование

- 4.3. Коммутационные и аппаратные кабели

- 4.3.1. Коммутационные и аппаратные кабели на основе витой пары проводников

- 5.1. Общие положения

- 5.1.1. Структура

- 5.1.2. Расстояния

- 5.1.3. Среды передачи и коммутационное оборудование

- 5.1.4. Конфигурация

- 5.1.5. Монтаж

- 5.1.6. Администрирование

- 5.1.7. Защита

- 5.1.8. Кабельная система открытого офиса

- 5.1.9. Централизованная волоконно-оптическая кабельная система

- 6.1. Общие положения

- 6.2. Топология магистральной кабельной подсистемы

- 6.2.1. Общая топология

- 6.2.2. Дополнения к топологии магистральной кабельной подсистемы

- 6.3. Внешняя магистральная кабельная подсистема

- 6.4. Внутренняя магистральная кабельная подсистема

- 6.5. Главный кросс и промежуточные кроссы

- 6.5.1. Кросс-соединение

- 6.5.2. Межсоединение

- 6.6. Модели канала и постоянной линии в магистральной кабельной подсистеме

- 6.7. Правила построения магистральных кабельных подсистем

- 6.7.1. Общие правила

- 6.7.2. Число точек коммутации

- 6.7.3. Специализированные устройства

- 6.7.4. Шунтированные отводы

- 6.7.5. Муфты

- 6.8. Проектирование магистральной кабельной подсистемы

- 6.8.1. Среды передачи и коммутационное оборудование

- 6.8.2. Расстояния

- 6.9. Монтаж

- 6.10. Администрирование

- 6.11. Защита

- 7.1. Рабочее место

- 7.1.1. Общие положения

- 7.1.2. Кабельная система

- 7.1.3. Телекоммуникационные трассы и пространства

- 7.2. Телекоммуникационная

- 7.2.1. Общие положения

- 7.2.2. Кабельная система

- 7.2.3. Телекоммуникационные трассы и пространства

- 7.3. Аппаратная

- 7.3.1. Общие положения

- 7.3.2. Кабельная система

- 7.3.3. Телекоммуникационные трассы и пространства

ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ

Проектирование основных узлов системы.

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1. Разработан ООО «Стандартпроект» на основе собственного аутентичного перевода стандартов, указанных в пункте 4.

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 22 «Информационные технологии».

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст.

4. Настоящий стандарт разработан с учетом основных положений международного стандарта ИСО/МЭК 11801:2002 «Информационные технологии. Универсальная кабельная система на территории пользователя» и американских национальных стандартов ANSI/TIA/EIA-568B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard, ANSI/TIA/EIA-604-3, FOCIS 3 Fiber Optic Connector Intermeatability Standard.

5. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ

Проектирование основных узлов системы.

Information technologies. Structured cabling systems. Main system elements design. General requirements

Дата введения — 2010-01-01

1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на структурированные кабельные системы (СКС), способные обслуживать различные типы коммерческих зданий и поддерживать работу разнообразных приложений (таких как передача речи, данные, текст, изображение и видео). При этом размер обслуживания объекта может охватывать площадь диаметром до 3000 м, при полезной площади обслуживания до 1000000 м 2 и количестве пользователей до 50000.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования проектирования основных элементов структурированной кабельной системы на основе витой пары проводников и волоконно-оптических компонентов.

2. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

2.1. Кабельная система: 1. Система телекоммуникационных кабелей, коммутационных и аппаратных шнуров, соединительных устройств и других компонентов, которые поставляются как единый объект. 2. Совокупность телекоммуникационных кабелей, шнуров и коммутационных устройств, предназначенных для подключения к информационно-вычислительной системе различных сетевых устройств.

2.2. Структурированная кабельная система: законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов.

2.3. Пользователь: владелец кабельной системы (TIA).

2.4. Канал: путь передачи сигнала между двумя единицами активного оборудования, например, такими как оборудованием ЛВС и терминальным оборудованием.

2.5. Многопарный кабель: кабель, в конструкцию которого входят более 4 пар проводников.

2.6. Жгутованный кабель: узел, содержащий более одного 4-парного кабеля, изготовленный с помощью обмотки кабелей по всей их длине с помощью какого-либо монтажного материала (ленты, жгута и т.п.).

2.7. Постоянная линия: путь передачи сигнала между двумя коннекторами, расположенными на концах кабеля кабельной подсистемы.

2.8. Горизонтальная подсистема: часть кабельной системы от телекоммуникационной розетки/разъема на рабочем месте до горизонтального кросса (этажного распределительного пункта) в телекоммуникационном помещении или кабельная система между розеткой системы автоматизации здания и горизонтальным кроссом, включая саму розетку, или между первой механической заделкой горизонтальной соединительной точки и горизонтальным кроссом (TIA).

Примечание . Телекоммуникационная розетка/разъем на рабочем месте включается в состав горизонтальной кабельной системы.

2.9. Магистральная подсистема: среды передачи и соединительное оборудование, обеспечивающие взаимосвязи между телекоммуникационными, аппаратными и городскими вводами внутри или между зданиями.

2.10. Консолидационная точка: точка соединения горизонтальных (распределительных) кабелей, выходящих из кабелепроводов, и горизонтальных кабелей открытого офиса, входящих в мебельные кабелепроводы.

2.11. Телекоммуникационная розетка/разъем: соединительное устройство на рабочем месте, на котором разделывается горизонтальный или розеточный кабель.

2.12. Кросс-соединение: метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к магистральной кабельной подсистеме или пассивной коммутации между собой кабельных сегментов магистральной подсистемы используются две единицы коммутационного оборудования, соединяемые коммутационными шнурами.

2.13. Межсоединение: метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к магистральной кабельной подсистеме используется одна единица коммутационного оборудования, соединенная непосредственно с кабелем магистральной подсистемы.

2.14. Кросс: установка, обеспечивающая подключение кабельных элементов, их кросс-соединение или межсоединение.

2.15. Шунтированный отвод: метод разводки одной физической линии связи на несколько абонентских устройств.

2.16. Точка ввода: элемент городского ввода, представляющий собой место прохода телекоммуникационной кабельной системы через внешнюю стену здания или перекрытие.

3. Кабельная система

3.1. Функциональные элементы структурированной кабельной системы

Описываемая в настоящем стандарте структурированная кабельная система состоит из следующих функциональных элементов:

— главного кросса (MC);

— кабеля магистральной подсистемы первого уровня;

— промежуточного кросса (IC);

— кабеля магистральной подсистемы второго уровня;

— горизонтального кросса (HC);

— кабеля горизонтальной подсистемы;

— консолидационной точки (CP);

— многопользовательской телекоммуникационной розетки (MuTOA или MuTO);

— телекоммуникационной розетки (TO).

Перечисленные выше функциональные элементы объединяются в группы, формирующие подсистемы.

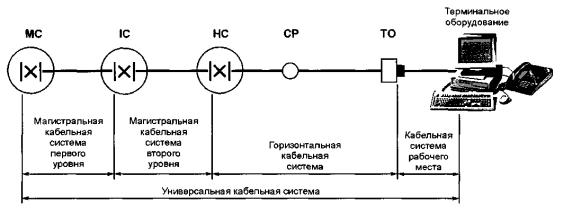

3.2. Структура структурированных кабельных систем

В настоящем разделе определены способы соединения функциональных элементов СКС в:

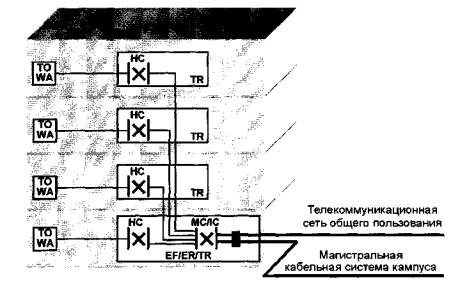

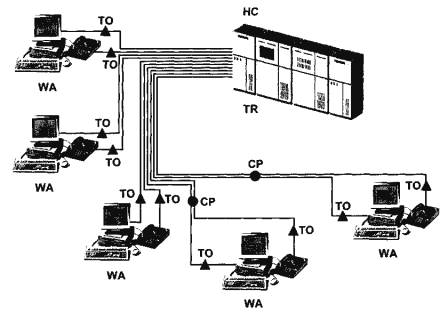

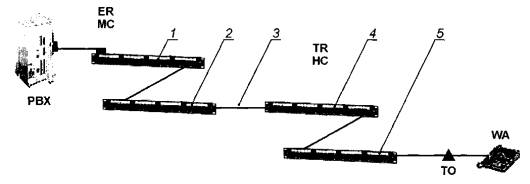

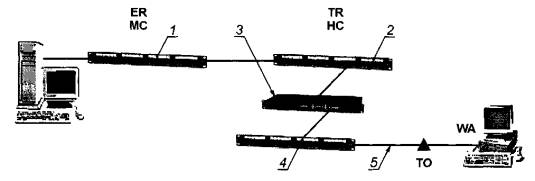

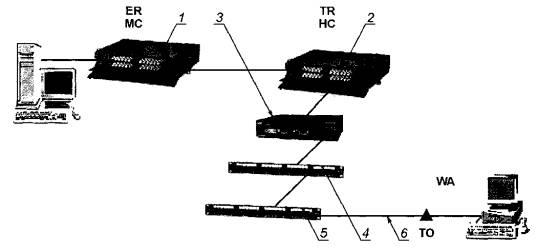

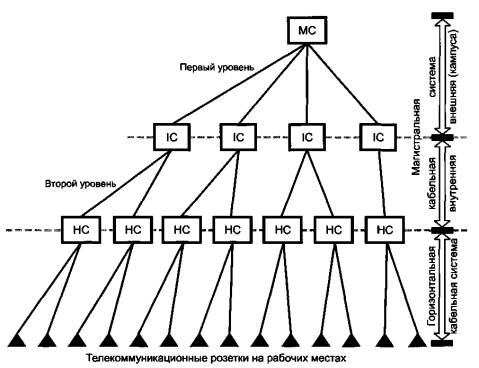

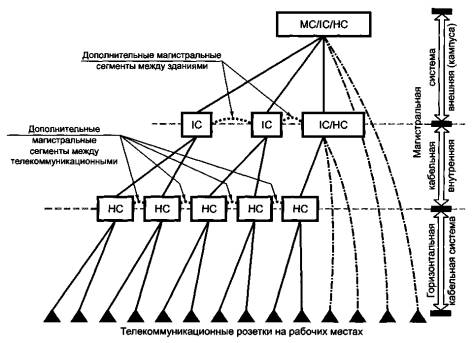

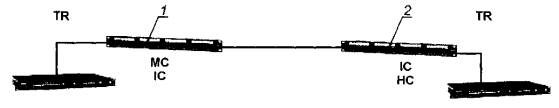

Схематичные модели различных функциональных элементов, входящих в состав СКС, взаимоотношения и взаимодействие между ними при создании законченной системы показаны на рисунках 1 и 2. В структуру СКС входят подсистемы и дополнительные элементы.

Рисунок 1. Пример топологического расположения элементов и подсистем СКС в среде кампуса

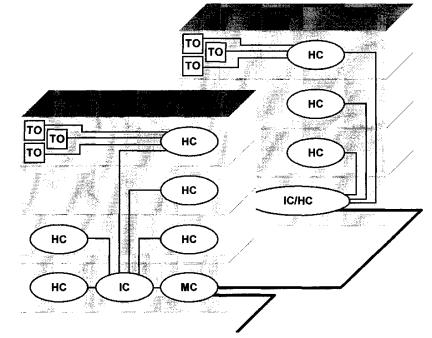

Условные обозначения к рисункам 1 и 2:

MC — главный кросс; IC — промежуточный кросс; HC — горизонтальный кросс; TO — телекоммуникационная розетка; TR — телекоммуникационная; ER — аппаратная; EF — городской ввод; WA — рабочее место; CP — консолидационная точка; DP — демаркационная точка; | × | — кросс; I — магистральная подсистема первого уровня; II — магистральная подсистема второго уровня

Рисунок 2. Пример топологического расположения элементов и подсистем СКС в здании

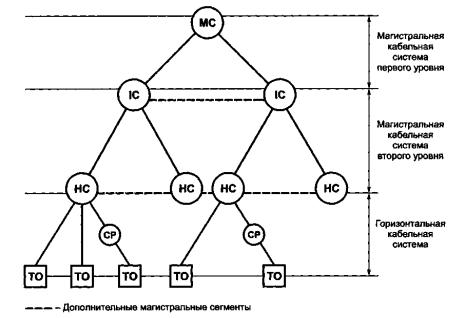

3.3. Подсистемы телекоммуникационной кабельной системы

СКС состоит из трех подсистем:

— магистральной кабельной подсистемы первого уровня;

— магистральной кабельной подсистемы второго уровня;

— горизонтальной кабельной подсистемы.

Подсистемы, будучи соединены вместе, формируют универсальную телекоммуникационную кабельную систему с порядком подчинения, показанным на рисунке 3.

Рисунок 3. Подсистемы СКС

Кроссы выполняют функции интерфейсов между подсистемами и служат средствами создания различных сетевых топологий, например, таких как «шина», «звезда» или «кольцо».

Соединения между подсистемами могут быть активными, требующими использования электронного оборудования, поддерживающего работу конкретных телекоммуникационных приложений, или пассивными.

При подключении активного оборудования используют методы кросс- и межсоединения. Пассивные соединения подсистем выполняют на основе кросс-соединений с помощью коммутационных шнуров или кроссировочных перемычек.

В случае реализации топологии COA (централизованной волоконно-оптической архитектуры) пассивные соединения в горизонтальных кроссах выполняют с помощью создания кросс-соединений, межсоединений или муфт.

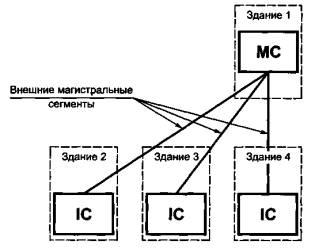

3.3.1. Магистральная кабельная подсистема первого уровня

Магистральная кабельная подсистема первого уровня соединяет главный кросс с промежуточными кроссами, которые могут быть расположены в одном или нескольких зданиях, и включает в себя следующие элементы:

— кабели магистральной подсистемы первого уровня;

— коммутационные шнуры и перемычки главного кросса;

— коммутационное оборудование, на котором расположены кабели магистральной подсистемы первого уровня в главном и промежуточном кроссах.

Аппаратные кабели включаются в модель канала при тестировании кабельной системы, но они не считаются частью магистральной кабельной подсистемы первого уровня, поскольку предназначены для поддержки работы конкретного приложения.

В тех случаях, когда в системе отсутствует промежуточный кросс, магистральная кабельная подсистема соединяет главный кросс с горизонтальным кроссом напрямую.

Магистральная кабельная подсистема первого уровня может также соединять между собой промежуточные кроссы. Такие соединения рассматриваются только в качестве дополнений к основной топологии системы типа «звезда».

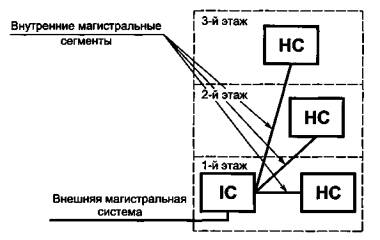

3.3.2. Магистральная кабельная подсистема второго уровня

Магистральная кабельная подсистема второго уровня соединяет промежуточные кроссы с горизонтальными кроссами и включает в себя следующие элементы:

— кабели магистральной подсистемы второго уровня;

— коммутационные шнуры и перемычки промежуточного кросса;

— коммутационное оборудование, на котором терминированы кабели магистральной подсистемы второго уровня в промежуточном и горизонтальном кроссах.

Аппаратные кабели включаются в модель канала при тестировании кабельной подсистемы, но они не считаются частью магистральной кабельной подсистемы второго уровня, поскольку предназначены для поддержки работы конкретных приложений.

Магистральная кабельная подсистема здания может также соединять между собой горизонтальные кроссы. Такие соединения рассматриваются только в качестве возможных дополнений к основной топологии системы типа «звезда».

3.3.3. Горизонтальная кабельная подсистема

Горизонтальная кабельная подсистема соединяет горизонтальные кроссы с телекоммуникационными розетками на рабочих местах и включает в себя следующие элементы:

— кабель горизонтальной подсистемы;

— коммутационные шнуры и кроссировочные перемычки горизонтального кросса;

— коммутационное оборудование в горизонтальном кроссе, на котором терминирован кабель горизонтальной подсистемы;

— телекоммуникационную розетку на рабочем месте, на которой терминирован кабель горизонтальной подсистемы;

— многопользовательскую розетку на рабочем месте, на которой терминирован кабель горизонтальной подсистемы;

Аппаратные кабели включаются в модель канала при тестировании кабельной системы, но они не считаются частью горизонтальной кабельной подсистемы, поскольку предназначены для поддержки работы конкретных приложений.

Кабель горизонтальной подсистемы должен проходить непрерывным сегментом от горизонтального кросса до телекоммуникационной розетки на рабочем месте, за исключением случая использования консолидационной точки.

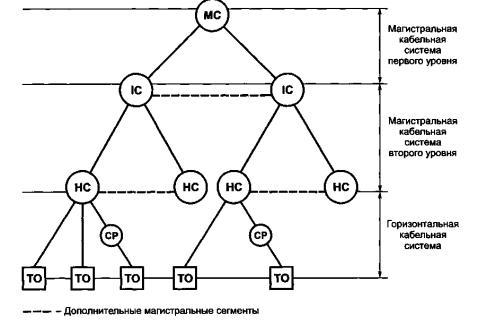

3.4. Взаимосвязь подсистем

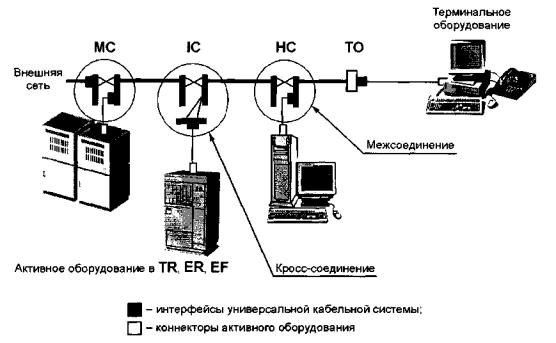

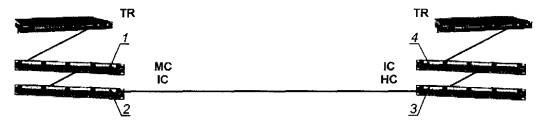

В СКС функциональные элементы кабельных подсистем соединяются между собой в иерархическую структуру, приведенную на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4. Иерархическая структура кабельной системы

Рисунок 5. Централизованная структура кабельной системы

При использовании централизованной структуры кабельной системы образуется комбинированный канал, сочетающий в себе свойства магистральной и горизонтальной подсистем. Канал создается путем соединения рабочего места с централизованным кроссом тремя методами — транзитной прокладки, межсоединения или муфты.

В тех случаях, когда кроссы выполняют комбинированные функции (например, главный кросс обслуживает не только все здание, но и этаж, на котором расположен, выполняя, таким образом, функции горизонтального кросса), промежуточные кабельные системы не применяют.

Кроссы располагаются в аппаратных и телекоммуникационных помещениях.

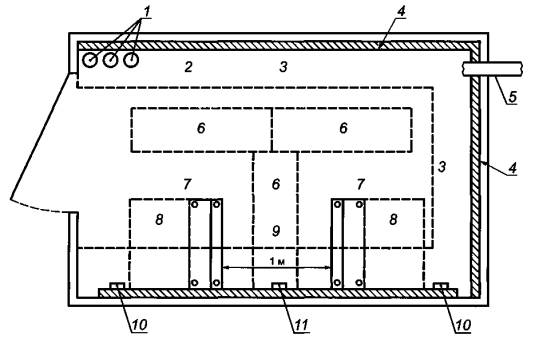

Функциональные элементы кабельной системы располагаются в пространстве здания, которое они обслуживают, в соответствии с рисунком 6.

Рисунок 6. Расположение функциональных элементов кабельной системы в здании

3.4.1. Интерфейсы

3.4.1.1. Подключение активного и тестирующего оборудования

Интерфейсы для подключения активного оборудования к кабельной системе располагаются в конечных точках каждой из подсистем. В любом кроссе может быть создано подключение внешнего оборудования с помощью методов кросс- и межсоединения.

Примечание . Использование консолидационной точки для подключения активного оборудования к горизонтальной кабельной подсистеме запрещено.

Примеры потенциальных интерфейсов кабельной системы для подключения активного оборудования показаны на рисунке 7.

Рисунок 7. Интерфейсы кабельной системы

Расстояния от источников внешних сервисов до главного кросса могут быть достаточно большими, поэтому при проектировании кабельной системы с учетом конкретных приложений, которые будут востребованы конечными пользователями, рекомендуется принимать во внимание рабочие характеристики кабельной системы, соединяющей здание с поставщиками сервиса.

Интерфейсы для подключения тестирующего оборудования к кабельной системе располагаются в конечных точках каждой из подсистем и в консолидационных точках (при необходимости раздельного тестирования сегментов горизонтальной кабельной подсистемы в среде кабельной системы открытого офиса).

3.4.1.2. Подключение к сетям общего пользования

Подключение СКС к телекоммуникационным сетям общего пользования осуществляется в точке расположения интерфейса внешних поставщиков сервиса.

В тех случаях, когда интерфейс сетей общего пользования не соединен непосредственно с одним из интерфейсов кабельной системы, при ее проектировании следует учитывать рабочие характеристики сегмента, соединяющего городской ввод здания с интерфейсом кабельной системы.

3.4.2. Канал и постоянная линия

В случае использования сервисов дальнего радиуса действия (например, аналоговой телефонии) канал может формироваться соединением двух и более подсистем, включая аппаратные кабели на рабочем месте, в кроссах, коммутационные шнуры и перемычки.

Модель канала СКС создана для обеспечения определенной категории рабочих характеристик передачи, способной поддерживать работу телекоммуникационных приложений. При тестировании кабельной системы в модель канала не включаются коннекторы интерфейсов активного оборудования.

В горизонтальной кабельной подсистеме постоянная линия состоит из телекоммуникационной розетки, кабеля горизонтальной подсистемы, консолидационной точки (в качестве дополнительного элемента) и коммутационного оборудования в горизонтальном кроссе.

В модель постоянной линии входят коннекторы на концах кабельной системы.

3.5. Масштабы и конфигурация кабельной системы

Число и тип подсистем, составляющих СКС, зависит от географических особенностей и размеров кампуса или здания, а также от стратегических планов развития системы.

Обычно на одном объекте предусмотрен один главный кросс, один промежуточный кросс на здание и один горизонтальный кросс на этаж здания.

В том случае, когда объект состоит из одного небольшого здания, размеры которого позволяют обслуживать его с помощью одного кросса, отпадает необходимость в магистральной подсистеме.

Крупные здания могут обслуживаться несколькими промежуточными кроссами, объединенными с помощью главного кросса.

Кроссы должны быть расположены на объекте таким образом, чтобы значения длины кабельных сегментов соответствовали пределам, установленным в разделах 5 и 6.

Максимально допустимые расстояния в кабельных подсистемах (расстояния между кроссами) должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Горизонтальная подсистема (HC — TO)

Магистральная подсистема здания (IC — HC)

Магистральная подсистема здания + кампуса (MC — HC)

Для определения максимально допустимого значения длины канала необходимо обращаться к стандартам на конкретные телекоммуникационные приложения, для которых рассчитывается эта длина.

Рекомендуется проектировать как минимум один горизонтальный кросс для каждого этажа здания, независимо от его размеров, и дополнительные горизонтальные кроссы на каждые 1000 м 2 площади обслуживаемого офисного пространства.

В тех случаях, когда плотность рабочих мест на этаже низкая (например, приемные, фойе, вестибюли), допускается обслуживать подобные пространства из кроссов, расположенных на смежных этажах (1 — 2 или 3 — 4).

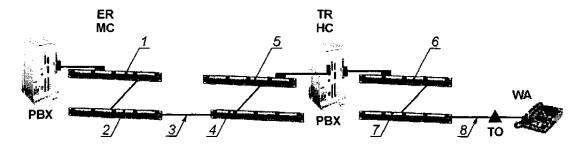

Кроссы могут выполнять комбинированные функции (рисунок 8).

Рисунок 8. Кабельная система с кроссами, выполняющими комбинированные функции (IC/HC во втором здании)

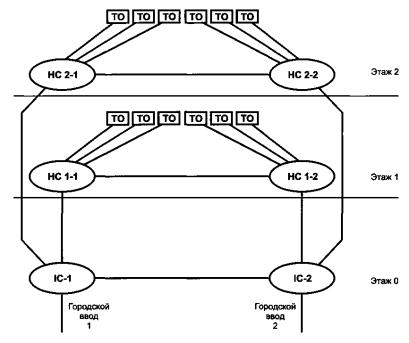

При определенных условиях, например в случае существования требований к защищенности или повышенной надежности системы, в нее может быть заложена избыточность структуры. На рисунке 9 показан пример соединения элементов в одну из возможных конфигураций системы с избыточностью структуры. Избыточность структуры может быть заложена в проект кабельной системы здания с целью обеспечения защиты от факторов риска (пожара или повреждения кабеля внешней телекоммуникационной сети общего пользования).

Рисунок 9. Взаимодействие элементов в системе с диверсификацией магистральных подсистем, выполненной в целях повышения отказоустойчивости

4. Компоненты структурированных кабельных систем

4.1. Среды передачи

4.1.1. Кабели на основе витой пары проводников

4.1.1.1. Рабочие характеристики передачи

В СКС используют кабельные компоненты с рабочими характеристиками передачи следующих категорий:

6 — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 250 МГц;

5e — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP, SFTP) кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 100 МГц;

5 — неэкранированные (UTP) и экранированные (ScTP, FTP) многопарные кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 100 МГц;

3 — неэкранированные (UTP) многопарные кабели на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочим диапазоном частот до 16 МГц.

Многопарные кабели на основе витой пары проводников с рабочими характеристиками передачи категорий 3 и 5 могут быть использованы только в магистральных подсистемах СКС для передачи сигналов низкоскоростных приложений (например, аналоговая и цифровая телефония).

Исключение из приведенных выше правил представляют многопарные кабели для внешней прокладки, рабочие характеристики которых обычно не выходят за рамки первого и второго уровней. Такие кабели состоят из одножильных медных проводников калибров 19 AWG (0,9 мм), 22 AWG (0,64 мм), 24 AWG (0,5 мм) или 26 AWG (0,4 мм) в термопластиковой изоляции и предназначены для передачи сигналов приложений передачи речи и низкоскоростных данных (кабели типа OSP) или приложений передачи речи, высокоскоростных данных и видео (широкополосные кабели типа BBOSP).

4.1.1.2. Эксплуатация кабелей в местах с высокими температурами

Монтаж кабельных сегментов возможен в пространствах (например, воздуховодах, шахтах (стояках), помещениях, не оборудованных системами контроля микроклимата (склады), производственных помещениях и т.п.), температура окружающей среды которых может быть выше 20 °C.

Для обеспечения соответствия требованиям к вносимым потерям (IL) моделей канала и постоянной линии рекомендуется уменьшать длины кабельных сегментов в зависимости от средней температуры окружающей среды в местах их прокладки, с помощью применения температурного коэффициента вносимых потерь.

В таблице 2 приведены значения возможных изменений длины кабельных сегментов в зависимости от температуры окружающей среды в месте прокладки кабелей и температурного коэффициента вносимых потерь (0,4% на 1 градус Цельсия).

Увеличение вносимых потерь, %

Уменьшение длины кабеля, м

При расчете данных, приведенных выше, учитывались 10 м аппаратных и коммутационных шнуров в соответствии с моделью канала.

4.1.1.3. Кабели горизонтальной подсистемы

Требования, установленные в настоящем разделе, распространяются на кабели на основе симметричной витой пары проводников, предназначенные для использования в горизонтальной кабельной подсистеме.

Кабели горизонтальной кабельной подсистемы состоят из одножильных проводников калибров 22 — 24 AWG в термопластиковой изоляции, сформированных в четыре витые пары, покрытые общей термопластиковой оболочкой, с одинарным экраном из фольги или двойным экраном из фольги и проволочной сетки в качестве дополнительных элементов.

Все кабели, построенные на основе симметричной витой пары проводников, имеют волновое сопротивление 100 Ом.

1. Запрещено использование многопарных кабелей на основе симметричной витой пары проводников любой категории рабочих характеристик передачи.

2. Не допускается использование жгутованных кабелей.

Формирование пучков кабелей во время монтажа, при соблюдении требований раздела 5, не приводит к образованию жгутованного кабеля и не считается запрещенной практикой.

Цветовое кодирование проводников и пар в 4-парных кабелях горизонтальной подсистемы соответствует схеме, приведенной в таблице 3.

Применение кабелей на основе витой пары проводников для поддержки работы телекоммуникационных приложений иногда требует использования экрана. Экранирование проводников кабеля помогает улучшить защиту от электромагнитного излучения, создаваемого носителями сигналов, и невосприимчивость к воздействию электромагнитных помех от внешних источников. Способность экрана создавать определенные преимущества для кабельной системы зависит от множества факторов. К этим факторам можно отнести рабочие характеристики компонентов кабельной системы, специфические методы и тщательность монтажа, а также конструктивные особенности и способы подключения активного оборудования.

Особенностью экранированных кабелей является добавление к конструкции неэкранированного кабеля гальванически непрерывного экрана, расположенного вокруг четырех пар под общей оболочкой. Одинарный экран состоит из спиральной или продольной металлической или ламинированной металлом пластиковой ленты, двойной — из ленты и сетки, состоящей из луженых неизолированных одножильных медных проводников калибра 26 AWG. К экранам добавляется луженый медный дренажный проводник калибра 26 AWG, находящийся в гальваническом контакте с металлической поверхностью ленты.

4.1.1.4. Кабели магистральной подсистемы

Требования, приведенные в настоящем разделе, распространяются на кабели на основе симметричной витой пары проводников, предназначенных для использования в магистральной кабельной подсистеме.

Кабели магистральной подсистемы построены на основе одножильных проводников калибров 22 — 24 AWG в термопластиковой изоляции, сформированных в четыре витые пары, покрытые общей термопластиковой оболочкой, с одинарным или двойным экраном из фольги и проволочной сеткой в качестве дополнительных элементов.

Все кабели, построенные на основе симметричной пары проводников, имеют волновое сопротивление 100 Ом.

Цветовое кодирование проводников и пар в 4-парных кабелях магистральной подсистемы соответствует схеме, приведенной в таблице 3.

Разрешается использование многопарных кабелей на основе симметричной витой пары проводников с рабочими характеристиками передачи категорий 3 и 5 в магистральной кабельной подсистеме.

Применение многопарных кабелей ограничивается передачей однородных сигналов низкоскоростных телекоммуникационных приложений (с рабочей полосой частот до 1 МГц).

Примечание . Допускается использовать для внешней прокладки многопарные кабели, рабочие характеристики которых не выходят за рамки первого и второго уровней, при условии, что кабели состоят из одножильных медных проводников калибра 19 AWG (0,9 мм), 22 AWG (0,64 мм), 24 AWG (0,5 мм) или 26 AWG (0,4 мм) в термопластиковой изоляции и предназначены для передачи сигналов приложений передачи речи и низкоскоростных данных (кабели типа OSP) или приложений передачи речи, высокоскоростных данных и видео (широкополосные кабели типа BBOSP).

Применение кабелей на основе витой пары проводников для поддержки работы телекоммуникационных приложений иногда требует использования экрана. Экранирование проводников кабеля помогает улучшить защиту от электромагнитного излучения, создаваемого носителями сигналов, и невосприимчивость к воздействию электромагнитных помех от внешних источников. Способность экрана создавать определенные преимущества для кабельной системы зависит от множества факторов, таких как рабочие характеристики компонентов кабельной системы, специфические методы и тщательность монтажа, а также конструктивные особенности и способы подключения активного оборудования.

Экранированные кабели на основе симметричной витой пары проводников, используемые в магистральной кабельной подсистеме, должны соответствовать всем требованиям общих положений.

Особенностью экранированных кабелей является добавление к конструкции неэкранированного кабеля гальванически непрерывного экрана, расположенного вокруг четырех пар под общей оболочкой. Одинарный экран состоит из спиральной или продольной металлической или ламинированной металлом пластиковой ленты, двойной — из ленты и сетки, состоящей из луженых неизолированных одножильных медных проводников калибра 26 AWG. К экранам добавляется луженый медный дренажный проводник калибра 26 AWG, находящийся в гальваническом контакте с металлической поверхностью ленты.

4.1.2. Волоконно-оптические кабели

4.1.2.1. Общие положения

Волоконно-оптические кабели, используемые в СКС, предназначены для внутреннего и внешнего применения. Конструкция волоконно-оптических кабелей содержит от двух до нескольких волокон различного типа и размеров в буфере или оболочке.

Существуют следующие основные типы кабелей:

— распределительный кабель состоит из двух и более волокон, собранных вместе или в виде отдельных многоволоконных элементов; используют при монтаже протяженных сегментов кабельной системы и в тех случаях, когда все волокна терминируются в одном месте (например, на одной коммутационной панели или в одном настенном оптическом шкафу);

— соединительный кабель или шнур состоит из одного или двух волокон, усиленных элементами жесткости (арамидным волокном); предназначен для приложений коммутации на небольших расстояниях. Одноволоконный шнур часто называют «симплексным», а двухволоконный — «дуплексным». Дуплексный шнур может состоять из двух симплексных кабелей, оболочки которых соединены между собой, или из двух волокон, покрытых общей оболочкой. Такие шнуры используют в качестве аппаратных и коммутационных шнуров (перемычек);

— композитный кабель состоит из двух и более кабельных модулей, представляющих собой отдельные распределительные волоконно-оптические кабели, покрытые общей оболочкой так, что при монтаже каждый из таких модулей может быть отделен от общей конструкции и терминирован в отдельном месте.

Цветовое кодирование кабелей представлено в 4.1.2.7.

Рабочие характеристики передачи волоконно-оптических кабелей, используемых в СКС, приведены в таблице 4.

Тип оптического волокна

Рабочая длина волны,

нм

Максимально допустимое затухание,

дБ/км

Минимально допустимый коэффициент широкополосности,

МГц · км

Многомодовое 50/125 мкм

Многомодовое 62,5/125 мкм

Одномодовое внутреннего применения

Одномодовое внешнего применения

4.1.2.3. Характеристики кабелей внутренней подсистемы

Конструкция оптических 2- и 4-волоконных кабелей, предназначенных для использования в горизонтальной кабельной подсистеме и COA, должна обеспечивать минимально допустимый радиус изгиба 25 мм в условиях эксплуатации при отсутствии сил натяжения.

Конструкция оптических 2- и 4-волоконных кабелей, предназначенных для монтажа в трассах горизонтальной подсистемы методом протягивания, должна обеспечивать минимально допустимый радиус изгиба 50 мм при силе натяжения 220 Н.

Конструкцией всех остальных кабелей внутреннего применения должен быть обеспечен минимально допустимый радиус изгиба, эквивалентный 10 внешним диаметрам кабеля при отсутствии сил натяжения и 15 внешним диаметрам кабеля — при силе натяжения, не превышающей максимально допустимые пределы.

4.1.2.4. Характеристики кабелей внешней подсистемы

Конструкцией волоконно-оптических кабелей внешнего применения должна быть исключена возможность проникания влаги во внутреннее пространство кабеля.

Волоконно-оптические кабели внешнего применения должны выдерживать силы натяжения не менее 2670 Н.

Конструкцией волоконно-оптических кабелей внешнего применения должен быть обеспечен минимально допустимый радиус изгиба, эквивалентный 10 внешним диаметрам кабеля при отсутствии сил натяжения и 20 внешним диаметрам кабеля — при силах натяжения, не превышающих максимально допустимые пределы.

4.1.2.5. Кабели горизонтальной подсистемы

Конструкция волоконно-оптических кабелей, используемых в горизонтальной подсистеме, должна быть построена на основе многомодовых оптических волокон 50/125 или 62,5/125 мкм, одномодовых оптических волокон или любой их комбинации. Отдельные волокна или их группы подчиняются правилам цветового кодирования, приведенным в 4.1.2.7.

Примечание . Одномодовые волоконно-оптические кабели используют ограниченно (по требованию пользователя).

4.1.2.6. Кабели магистральной подсистемы

Конструкция волоконно-оптических кабелей — по 4.1.2.5.

Нумерация волокон оптических кабелей проводится в соответствии с их цветовым кодированием, что позволяет существенно упростить процедуру монтажа коммутационного оборудования и установки коннекторов, а также последующие администрирование и тестирование кабельной системы.

Нумерация волокон и соответствующие ей цветовые коды волоконно-оптических кабелей, используемых в СКС, могут быть двух типов:

1 тип — нумерация волокон осуществляется на основе цвета модулей, которые имеют различную окраску. Обычно кабель имеет два цветных модуля, один из которых чаще всего бывает красного цвета, остальные — бесцветные. Модули, как правило, нумеруются производителем: 1 — красный, 2 и следующие — других цветов.

При наличии в модуле только одного волокна его номер совпадает с номером модуля. При двух или более волокнах нумерация световодов проводится с привлечением цветов буферных покрытий волокон. Какой-либо системы в выборе цветовой окраски отдельных волокон не существует, поэтому нумерация выполняется в каждом отдельном случае индивидуально. Меньший номер волокна в модуле обычно присваивается световоду с неокрашенным буферным покрытием.

В тех случаях, когда модули красного и других цветов располагаются не рядом друг с другом, принцип нумерации не меняется.

2 тип — нумерация волокон осуществляется в соответствии с индивидуальным стандартным цветовым кодом, приведенным в таблице 5. Цветовому кодированию подлежат буферные оболочки 250 и 900 мкм. В многоволоконных кабелях модульной конструкции аналогичная цветовая кодировка применяется и в отношении модулей.

Цвет оболочки и маркировочной нити

Синий с черной нитью

Оранжевый с черной нитью

Зеленый с черной нитью

Коричневый с черной нитью

Серый с черной нитью

Белый с черной нитью

Красный с черной нитью

Черный с желтой нитью

Желтый с черной нитью

Фиолетовый с черной нитью

Розовый с черной нитью

Голубой с черной нитью

* D/ — пунктирный маркер или нить.

В кабелях со свободным буфером, число волокон в одной трубке которых более 12, может применяться группировка световодов в пучки, скрепляемые цветными нитями.

В некоторых случаях для облегчения парной группировки волокна окрашивают в одинаковые цвета с кольцевыми метками через 2 — 3 см на втором световоде пары.

Параметры цветового кодирования внешних оболочек распределительных, композитных и соединительных кабелей внутреннего применения используются с целью идентификации их классов. В случае использования стандартной системы цвета должны соответствовать требованиям таблицы 5. Некоторые функциональные типы кабелей внутреннего применения ввиду особой конструкции не имеют цветных материалов оболочек.

Внешняя оболочка кабелей внутреннего применения, содержащих волокна только одного типа, имеет цветовой код, идентифицирующий класс волокна в соответствии с цветовой схемой, приведенной в таблице 6. Внешняя оболочка кабелей внутреннего применения, содержащих волокна более одного типа, должна быть черного цвета.

Таблица 6 Маркировка цветовым кодом в зависимости от класса оптического волокна

Тип и класс волокна

Диаметр волокна, мкм

Многомодовое, класс Ia

Одномодовое, класс IVa

Все указанные диаметры

Одномодовое, класс IVb

В тех случаях, когда кабели содержат волокна более одного типа, волокна одного типа в каждой одноволоконной или двухволоконной оболочке шнура кодируются цветом оболочки элемента.

4.2. Коммутационное оборудование

4.2.1. Коммутационное оборудование на основе витой пары проводников

4.2.1.1. Общие положения

Правила монтажа коммутационного оборудования, управления кабельными потоками, терминирования сред передачи на коннекторах изложены в разделе 8.

Коммутационное оборудование на основе витой пары проводников должно быть оснащено контактами со смещением изоляции (контакт типа IDC), а их применение ограничено следующими функциональными элементами СКС:

Следующие устройства, содержащие пассивные или активные электронные схемы и предназначенные для обслуживания специфических приложений или обеспечения мер безопасности в системе, не относятся к коммутационному оборудованию, разрешенному для использования в СКС:

— медиаконвертеры и медиаадаптеры;

— трансформаторы согласования волновых сопротивлений;

— устройства первичной и вторичной защиты.

Такие адаптеры и устройства защиты считаются принадлежностью активного электронного оборудования, а не частью кабельной системы.

4.2.1.2. Рабочие характеристики передачи

В СКС используют коммутационное оборудование категорий 6 и 5e с рабочими характеристиками передачи согласно 4.1.1.1.

4.2.1.3.1. Конструкция кроссового коммутационного оборудования, используемого для терминирования кабелей на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом, обеспечивает:

— коммутацию кабельных подсистем с помощью коммутационных шнуров;

— подключение активного электронного оборудования к кабельной системе;

— средства идентификации цепей с целью их администрирования;

— средства стандартного цветового кодирования с целью функциональной идентификации коммутационных полей;

— средства трассировки и управления кабельными потоками;

— средства для подключения тестирующего и диагностирующего оборудования.

4.2.1.3.2. Конструкция консолидационных точек и телекоммуникационных розеток, используемых для терминирования кабелей на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом, обеспечивает:

— терминирование кабельных сегментов горизонтальной кабельной подсистемы;

— средства идентификации проводников кабеля с целью соблюдения требований к схеме разводки.

Коммутационное оборудование, используемое в СКС, не имеет в своей конструкции средств для создания шунтированных отводов и реверсированных пар. В случае необходимости поддержки работы конкретных приложений следует использовать адаптеры и специализированные аппаратные шнуры (например, кроссоверные). Такие устройства не считаются частью СКС.

4.2.1.4. Механические характеристики

Коммутационное оборудование, используемое для терминирования кабелей на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом, предназначено для работы при температуре окружающей среды от минус 10 °C до плюс 60 °C.

Модульные гнезда коммутационного оборудования рассчитаны на число сопряжений с модульными вилками соответствующей конструкции (8c8p) не менее 750.

Для обеспечения нормального функционирования коммутационное оборудование должно быть адекватно защищено от механических повреждений, воздействия влаги и агрессивных сред (внутри зданий и при специальной защите).

Коммутационное оборудование должно обеспечивать высокую плотность монтажа, позволяющую экономить монтажное пространство телекоммуникационных помещений, при одновременном обеспечении удобных средств трассировки кабелей и управления кабельными потоками.

4.2.1.5. Экранированное коммутационное оборудование

Экранированное коммутационное оборудование предназначено для терминирования экранированных кабелей типов ScTP/FTP и S/FTP на основе витой пары проводников с волновым сопротивлением 100 Ом.

Модульные гнезда экранированного коммутационного оборудования рассчитаны на число сопряжений с модульными вилками соответствующей конструкции (8c8p) не менее 750.

Для обеспечения эффективности экранирования системы требуется сохранение непрерывности экрана во всех компонентах кабельных подсистем в моделях линий и каналов, а также подключение экранов к телекоммуникационной системе заземления и уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.2.2. Волоконно-оптическое коммутационное оборудование

4.2.2.1. Общие положения

К волоконно-оптическому коммутационному оборудованию относят коннекторы и коммутационное оборудование, монтируемые в главном, промежуточном и горизонтальном кроссах, на рабочих местах, а также в качестве межсоединений и муфт в COA и в качестве консолидационных точек.

Правила монтажа волоконно-оптического коммутационного оборудования изложены в разделе 8.

В СКС используют различные типы и конструкции волоконно-оптических коннекторов, соответствующих требованиям настоящего стандарта [1].

В качестве примера иллюстрации правил монтажа в настоящем стандарте далее используются дуплексные коннекторы и адаптеры типа SC (568SC).

4.2.2.2. Коннекторы и адаптеры

Многомодовые волоконно-оптические коннекторы и адаптеры (или видимая часть их корпуса) должны быть идентифицированы бежевым цветом, одномодовые волоконно-оптические коннекторы и адаптеры (или видимая часть их корпуса) — голубым цветом.

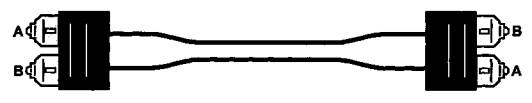

Две позиции дуплексных волоконно-оптических коннекторов и соответствующих адаптеров приведены на рисунке 10 (позиции A и B). Адаптер 568SC обеспечивает логический кроссовер пар волокон при сопряжении двух коннекторов.

Рисунок 10. Конфигурация позиций A и B в коннекторе и адаптере типа 568SC

Позиции A и B могут быть обозначены как заводской маркировкой, так и в полевых условиях на стадии монтажа кабельной системы.

Волоконно-оптические коннекторы должны обладать следующими характеристиками:

вносимые потери — максимум 0,5 дБ в сопряженном состоянии;

возвратные потери — минимум 20 дБ (многомодовое волокно);

минимум 26 дБ (одномодовое волокно);

рабочая температура — от 0 °C до плюс 60 °C;

долговечность — не менее 500 циклов сопряжения;

сила удержания кабеля — 50 Н при растягивающей нагрузке, приложенной под углом 0° к оси коннектора, и фиксации элементов жесткости в коннекторе; 2,2 Н при растягивающей нагрузке, приложенной под углом 0° к оси коннектора, и отсутствии фиксации элементов жесткости в коннекторе; 19,4 Н при растягивающей нагрузке, приложенной под углом 90° к оси коннектора, и фиксации элементов жесткости в коннекторе; 2,2 Н при растягивающей нагрузке, приложенной под углом 90° к оси коннектора, и отсутствии фиксации элементов жесткости в коннекторе;

крутящие нагрузки — 15 Н при растягивающей нагрузке, приложенной под углом 0° к оси коннектора, на оболочку кабеля, фиксированную в коннекторе; 2,2 Н при растягивающей нагрузке, приложенной под углом 0° к оси коннектора, на буферизованное волокно.

Волоконно-оптические адаптеры должны обладать следующими характеристиками:

вносимые потери — максимум 0,5 дБ в сопряженном состоянии;

рабочая температура — от 0 °C до плюс 60 °C;

долговечность — не менее 500 циклов сопряжения.

Значения вносимых потерь сварных и механических муфт, используемых в СКС, не должны быть более 0,3 дБ на одно соединение.

Значения возвратных потерь сварных и механических муфт, используемых в СКС, не должны быть более 20 дБ для многомодовых волокон и 26 дБ — для одномодовых волокон на одно соединение. Для уточнения значений параметров, определяемых для работы конкретных телекоммуникационных приложений, следует обращаться к соответствующим нормативным документам (например, для обеспечения нормальной работы приложения передачи сигналов широкополосного аналогового видео CATV требуется обеспечение значения возвратных потерь в точке соединения одномодовых волокон не более 55 дБ).

Волоконно-оптическое коммутационное оборудование предназначено для монтажа на стенах или аналогичных поверхностях, в монтажных стойках или любых других типах монтажных рам, а также в стандартном монтажном оборудовании (электромонтажные коробки и подрозетники).

Волоконно-оптическое коммутационное оборудование должно обеспечивать высокую плотность монтажа, позволяющую экономить монтажное пространство телекоммуникационных помещений, при одновременном обеспечении удобных средств трассировки кабелей и управления кабельными потоками.

Конструкция волоконно-оптических коммутационных панелей и шкафов должна обеспечивать выполнение требований следующих компонентов:

— коммутации кабельных подсистем с помощью коммутационных шнуров;

— подключения активного электронного оборудования к кабельной системе;

— средств идентификации сегментов кабельной системы с целью их администрирования;

— средств стандартного цветового кодирования с целью функциональной идентификации коммутационных полей;

— средств трассировки и управления кабельными потоками;

— средств для подключения тестирующего, контрольного и активного оборудования;

— средств защиты коннекторов и адаптеров на стороне кабельной системы от контакта с посторонними предметами, способными временно или постоянно отрицательно влиять на рабочие характеристики системы.

Коробка телекоммуникационной розетки должна обеспечивать возможность размещения как минимум двух оптических волокон, защиту волоконно-оптического кабеля и соблюдение минимально допустимого радиуса изгиба 25 мм.

Конструкция волоконно-оптического коммутационного оборудования, используемого для соединения кабелей горизонтальной подсистемы с кабелями внутренней магистральной подсистемы в конфигурации COA, должна обеспечивать:

— соединение волокон кабелей горизонтальной и магистральной подсистем с помощью разъемных соединений (коннекторов и адаптеров) или муфт. Рекомендуется придерживаться какого-либо одного метода в одной кабельной системе или на одном объекте. Разъемные соединения должны соответствовать положениям 4.2.2.2, сварные или механические муфты — 4.2.2.3;

— технологию соединения волокон, при которой волокна могут соединяться по отдельности или парами при условии их организации и управления на парной основе;

— средства уникальной идентификации каждой позиции соединения;

— возможность отключения существующих соединений горизонтальной кабельной подсистемы и добавления новых;

— средства хранения и идентификации неиспользуемых волокон кабелей горизонтальной и магистральной подсистем;

— возможность добавления в будущем кабелей горизонтальной и магистральной подсистем;

— возможность и средства миграции от межсоединения к муфте или кросс-соединению;

— средства для подключения к кабельной системе тестирующего оборудования.

Для обеспечения приведенных выше условий должны быть выполнены правила, изложенные в разделе 8.

4.3. Коммутационные и аппаратные кабели

4.3.1. Коммутационные и аппаратные кабели на основе витой пары проводников

4.3.1.1. Рабочие характеристики передачи

В СКС могут использоваться аппаратные и коммутационные кабели (шнуры) категорий 6 и 5e с рабочими характеристиками передачи согласно 4.1.1.1.

4.3.1.2. Многожильный кабель

Многожильные кабели, используемые для изготовления коммутационных и аппаратных шнуров, применяемых в СКС, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к одножильным кабелям, приведенным в 4.1.1.

Многожильные кабели построены на основе многожильных проводников калибров 24 — 26 AWG в термопластиковой изоляции, сформированных в четыре витые пары, покрытые общей термопластиковой оболочкой, с одинарным экраном из фольги или двойным экраном из фольги и проволочной сетки в качестве дополнительного элемента.

Все многожильные кабели, построенные на основе симметричной пары проводников, должны иметь волновое сопротивление 100 Ом.

Значения вносимых потерь (IL) многожильных кабелей во всем диапазоне рабочих частот не должны быть более значений вносимых потерь одножильных кабелей с аналогичными категориями рабочих характеристик, умноженных на следующие поправочные коэффициенты:

— кабели с рабочими характеристиками категории 5e (1 — 100 МГц):

1,2 — с калибром проводников 24 AWG;

1,5 — с калибром проводников 26 AWG;

1,2 — кабели с рабочими характеристиками категории 6 (1 — 250 МГц) и калибрами проводников 22 — 24 AWG.

Цветовое кодирование проводников в многожильных кабелях может быть выполнено по двум схемам таблицы 7, одна из которых (вариант I) полностью идентична схеме цветового кодирования проводников одножильных 4-парных кабелей, вторая (вариант II) — считается альтернативной.

Таблица 7 Цветовое кодирование проводников в 4-парных кабелях

Цветовой код

(вариант I)

Цветовой код

(вариант II)

4.3.1.3. Шнуры на основе неэкранированной витой пары проводников

Аппаратные и коммутационные кабели (шнуры), используемые в СКС, относятся к аппаратным шнурам на рабочем месте, в телекоммуникационных, аппаратных и городских вводах, применяемых для подключения активного оборудования к кабельной системе, а также к коммутационным шнурам, применяемым в телекоммуникационных, аппаратных и городских вводах для выполнения кросс-соединений и пассивных соединений кабельных подсистем между собой.

Рабочие характеристики аппаратных и коммутационных шнуров оказывают существенное влияние на суммарные характеристики модели канала.

Допускается изготовление в полевых условиях шнуров, снабженных вилками определенных типов, обеспечивающими собранным узлам рабочие характеристики передачи категорий 5e и 6.

Многожильные проводники кабелей, используемые для изготовления в полевых условиях аппаратных и коммутационных шнуров, должны соответствовать требованиям 4.3.1.2.

Вилки, используемые для изготовления в полевых условиях аппаратных и коммутационных шнуров, должны соответствовать требованиям 4.2.1.

Модульные вилки аппаратных и коммутационных шнуров должны быть рассчитаны на число сопряжений с модульными гнездами как минимум 750.

Примечание . Не допускается использование одножильных кабелей для изготовления в полевых условиях аппаратных и коммутационных шнуров.

Вследствие идентичного группирования пар шнуры со схемами разводок T568A и T568B допускается использовать, заменяя их друг другом, при условии, что оба конца одного шнура снабжены вилками в соответствии с одной схемой разводки.

Примечание . Не допускается использование неэкранированных одножильных и многожильных кабелей, а также пар таких кабелей без внешней оболочки в качестве кроссировочных перемычек. Для подобных соединений должны использоваться только модульные коммутационные шнуры.

4.3.1.4. Шнуры на основе экранированной витой пары проводников

Экранированные аппаратные и коммутационные шнуры должны быть построены на основе многожильных проводников калибра 24 или 26 AWG в термопластиковой изоляции, сформированных в четыре витые пары, покрытые общей термопластиковой оболочкой, с дополнительным одинарным экраном из фольги или двойным экраном из фольги и проволочной сетки.

Примечание . Не допускается изготовление в полевых условиях аппаратных и коммутационных шнуров на основе экранированной витой пары проводников.

Экранированные аппаратные и коммутационные шнуры должны сохранять свойства экранирования (полное передаточное сопротивление) при 500 и более циклах изгиба с допустимым радиусом.

Модульные вилки экранированных аппаратных и коммутационных шнуров должны быть рассчитаны на число сопряжений с модульными гнездами как минимум 750.

При использовании экранированных шнуров с многожильными проводниками калибра 24 AWG следует учитывать, что значения параметров вносимых потерь не должны выходить за пределы, определенные для вносимых потерь одножильного кабеля калибра 24 AWG с учетом поправочного коэффициента 1,2 (4.3.1.2).

При использовании экранированных шнуров с многожильными проводниками калибра 26 AWG следует учитывать, что значения вносимых потерь не должны быть более значений, определенных для вносимых потерь одножильного кабеля калибра 24 AWG с учетом поправочного коэффициента 1,5 (4.3.1.3).

Примечание . Не допускается использование экранированных одножильных и многожильных кабелей, а также пар таких кабелей без внешней оболочки в качестве кроссировочных перемычек. Для подобных соединений должны использоваться только модульные коммутационные шнуры.

4.3.2. Волоконно-оптические коммутационные и аппаратные кабели

Волоконно-оптические кабели (шнуры), используемые в СКС, относятся к аппаратным шнурам на рабочем месте, в телекоммуникационных, аппаратных и городских вводах, применяемых для подключения активного оборудования к кабельной системе, а также к коммутационным шнурам, применяемым в телекоммуникационных, аппаратных и городских вводах для выполнения кросс-соединений и пассивных соединений кабельных подсистем между собой.

Не допускается изготовление в полевых условиях волоконно-оптических шнуров любого типа.

Волоконно-оптические шнуры должны быть изготовлены на основе двухволоконных соединительных кабелей внутреннего применения, рабочие характеристики которых должны соответствовать рабочим характеристикам передачи, приведенным в 4.1.2.2.

Волоконно-оптические коннекторы, используемые в волоконно-оптических шнурах, должны соответствовать требованиям 4.2.2.

Волоконно-оптические шнуры вне зависимости от их назначения (межсоединение, кросс-соединение или подключение активного оборудования) должны иметь кроссоверную логическую ориентацию коннекторов на двух концах шнура — «позиция A» должна быть соединена с «позицией B» на одном волокне, «позиция B» с «позицией A» на другом волокне (рисунок 11). Каждый конец шнура должен быть идентифицирован указанием «позиции A» и «позиции B» в том случае, когда коннектор может быть разделен на симплексные составляющие.

Рисунок 11. Волоконно-оптический коммутационный шнур типа 568SC

В случае использования симплексных коннекторов коннектор, подключаемый к приемнику, должен быть идентифицирован как «позиция A», коннектор, подключаемый к передатчику, — «позиция B».

В тех случаях, когда активное оборудование не оснащено коннектором, выбранным для установленной кабельной системы, следует использовать гибридные шнуры для его подключения к коммутационным панелям и розеткам. Так, например, гибридный коммутационный шнур (патч-корд) с дуплексными коннекторами типа SC на одной стороне и ST-совместимыми коннекторами на другой может решить проблему подключения активного оборудования с ST-совместимыми портами к коммутационной панели с дуплексными коннекторами SC.

При использовании гибридных волоконно-оптических шнуров в случаях, когда интерфейс активного оборудования отличается от дуплексного SC, необходимо соблюдать следующие правила:

— два симплексных коннектора маркируют как «позиция A» и «позиция B»;

— дуплексный коннектор, отличный от дуплексного SC (568SC), позиции которого маркируют следующим образом:

«позиция A» — порт приемника и «позиция B» — порт передатчика;

— гибридный волоконно-оптический коммутационный шнур должен иметь следующую конструкцию:

«позиция A» соединяется с «позицией B» на одном волокне пары волокон;

«позиция B» соединяется с «позицией A» на другом волокне пары волокон.

5. Горизонтальная подсистема

5.1. Общие положения

Горизонтальная кабельная подсистема является частью СКС и соединяет телекоммуникационную розетку на рабочем месте с горизонтальным кроссом, расположенным в телекоммуникационной. В горизонтальную кабельную подсистему входят:

— фиксированные кабельные сегменты;

— телекоммуникационные розетки на рабочих местах;

— коммутационное оборудование в горизонтальном кроссе, коммутационные кабели (шнуры);

— кроссировочные перемычки в телекоммуникационной;

— многопользовательские розетки (MuTOA) и консолидационные точки (CP) как дополнительный элемент.

При проектировании горизонтальной кабельной подсистемы рекомендуется учитывать возможность работы в ней телекоммуникационных приложений следующих основных видов:

— телекоммуникационные системы передачи речи;

— коммутационное оборудование зданий;

— цифровые системы связи;

— локальные вычислительные сети;

— сигнальные системы зданий (системы автоматизации зданий, системы безопасности, противопожарные системы и т.п.).

Горизонтальная кабельная подсистема должна планироваться с целью снижения расходов на ее обслуживание и внесение изменений, а также с учетом возможного расширения парка активного оборудования и появления новых сервисов. После окончания строительства здания (или монтажа телекоммуникационной инфраструктуры в уже существующем здании) горизонтальная кабельная подсистема в подавляющем большинстве случаев оказывается менее доступной для проведения работ по сравнению с магистральной подсистемой. Время, затраты и требования к профессиональному уровню персонала, необходимые для выполнения изменений в подсистеме, могут быть весьма значительными. Доступ к горизонтальной кабельной системе довольно сложно осуществить без нарушения нормальной работы пользователей в здании.

5.1.1. Структура

Для горизонтальной кабельной подсистемы определена физическая топология типа «звезда» (рисунок 12). При необходимости реализации других сетевых топологий, таких как «шина», «кольцо» или «дерево», могут быть эффективно использованы кросс-соединения в горизонтальном кроссе.

HC — горизонтальный кросс; TR — телекоммуникационная;

WA — рабочее место; TO — телекоммуникационная розетка;

CP — консолидационная точка

Рисунок 12. Топология типа «звезда» горизонтальной кабельной подсистемы

Все телекоммуникационные розетки на рабочих местах должны быть соединены с горизонтальным кроссом в телекоммуникационной с помощью кабеля.

Рекомендуется, чтобы телекоммуникационная была расположена на одном этаже с обслуживаемыми ею рабочими местами.

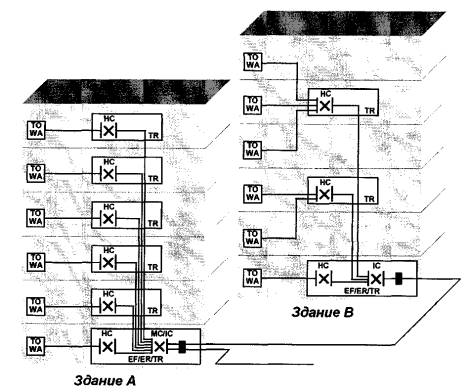

Организация расположения горизонтальных кроссов и телекоммуникационных в здании представлена на рисунке 13. Схема «Здание A» является идеальным случаем, к которому должен стремиться проектировщик телекоммуникационной распределительной системы в здании. Однако, в силу ряда причин, таких как архитектурные особенности здания, невозможность выделения владельцем подходящих помещений или нужного их числа, эта схема на практике применяется редко. Практическим приближением к идеальному случаю монтажа кабельных систем в зданиях специалистами телекоммуникационной промышленности была выработана схема «Здание B», которая практически во всех случаях удовлетворяет всех, в то же время не подвергает устанавливаемую систему топологической деформации, способной нарушить ее универсальность. При таком подходе максимально допустимое число этажей, которое разрешено обслуживать одним кроссом, не должно быть более трех — собственный этаж и два примыкающих к нему (смежных с ним).

Рисунок 13. Правила расположения горизонтальных кроссов и телекоммуникационных в здании

Рабочие места должны обслуживаться горизонтальным кроссом, расположенным в телекоммуникационной на том же или на смежном с ними этаже.

5.1.1.2. Число точек коммутации

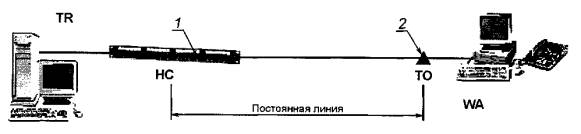

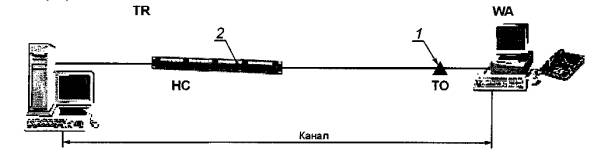

В горизонтальной кабельной подсистеме на основе витой пары проводников (UTP/FTP/ScTP/SFTP) в модели постоянной линии допускается наличие не более трех точек коммутации (трех коннекторов), рисунки 14 и 15.

1 — коннектор второй единицы коммутационного оборудования в горизонтальном кроссе (HC); 2 – коннектор телекоммуникационной или многопользовательской розетки (TO или MuTOA)

Рисунок 14. Модель постоянной линии горизонтальной кабельной подсистемы с двумя точками коммутации

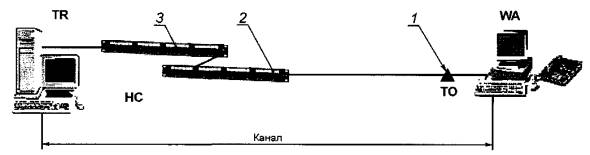

1 — коннектор второй единицы коммутационного оборудования в горизонтальном кроссе (HC); 2 – коннектор консолидационной точки (CP); 3 – коннектор телекоммуникационной или многопользовательской розетки (TO или MuTOA)

Рисунок 15. Модель постоянной линии горизонтальной кабельной подсистемы с тремя точками коммутации

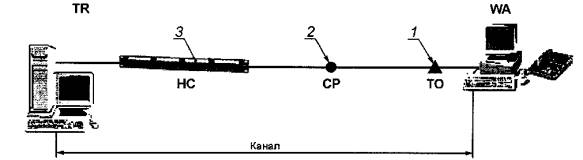

В горизонтальной кабельной подсистеме на основе витой пары проводников (UTP/FTP/ScTP/SFTP) в модели канала (рисунки 16, 17 и 18) допускается наличие не более четырех точек коммутации (четырех коннекторов).

1 — коннектор телекоммуникационной или многопользовательской розетки (TO или MuTOA); 2 — коннектор коммутационного оборудования в горизонтальном кроссе (HC)

Рисунок 16. Модель канала горизонтальной кабельной подсистемы с двумя точками коммутации

1 — коннектор телекоммуникационной или многопользовательской розетки (TO или MuTOA); 2 — коннектор первой единицы коммутационного оборудования в горизонтальном кроссе (HC); 3 — коннектор второй единицы коммутационного оборудования в горизонтальном кроссе (HC)

1 — коннектор телекоммуникационной или многопользовательской розетки (TO или MuTOA); 2 — коннектор консолидационной точки (CP); 3 — коннектор коммутационного оборудования в горизонтальном кроссе (HC)

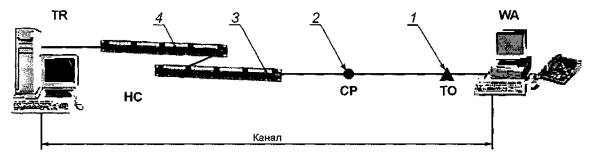

Рисунок 17. Модели канала горизонтальной кабельной подсистемы с тремя точками коммутации

1 — коннектор телекоммуникационной или многопользовательской розетки (TO или MuTOA); 2 — коннектор консолидационной точки (CP); 3 – коннектор первой единицы коммутационного оборудования в горизонтальном кроссе (HC); 4 — коннектор второй единицы коммутационного оборудования в горизонтальном кроссе (HC)

Рисунок 18. Модель канала горизонтальной кабельной подсистемы с четырьмя точками коммутации

В горизонтальном кроссе используются два метода подключения активного оборудования к горизонтальной кабельной подсистеме и один метод для пассивной коммутации между собой горизонтальной и магистральной подсистем:

Кросс-соединение — метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к горизонтальной кабельной подсистеме или пассивной коммутации кабельных сегментов горизонтальной и магистральной подсистем используются две единицы коммутационного оборудования, соединяемые коммутационными шнурами.

В горизонтальном кроссе для подключения активного оборудования с многопортовыми коннекторами к горизонтальной кабельной подсистеме и для пассивной коммутации между собой кабельных сегментов горизонтальной и магистральной подсистем должен применяться метод кросс-соединения.

Под многопортовыми коннекторами подразумеваются коннекторы, имеющие более 8 контактов (4 пар), которые могут быть произвольным образом сгруппированы с присвоением различных адресов — «портов». Наиболее типовым и распространенным многопортовым коннектором является 25-парный 50-контактный коннектор TELCO.

При подключении активного оборудования с однопортовыми коннекторами к кабельной системе метод кросс-соединения обычно не используется, так как с помощью модульных аппаратных шнуров можно осуществлять коммутацию с такой же простотой и гибкостью, которую обеспечивает метод кросс-соединения, но при этом происходит экономия одной единицы коммутационного оборудования и одного шнура.

Межсоединение — метод коммутации, в котором для подключения активного оборудования к горизонтальной кабельной подсистеме используется одна единица коммутационного оборудования, соединенная непосредственно с кабелем горизонтальной подсистемы.

В горизонтальном кроссе для подключения активного оборудования с однопортовыми коннекторами к горизонтальной кабельной подсистеме разрешено применение метода межсоединения.

Под однопортовыми коннекторами подразумеваются стандартные 8-позиционные 8-контактные модульные коннекторы (типа «RJ-45») и волоконно-оптические коннекторы, которые могут иметь только один адрес — «порт». При подключении активного оборудования с такими коннекторами к кабельной системе методом межсоединения и кросс-соединения обеспечивается в равной степени гибкая и эффективная схема перекоммутации. В случае межсоединения отпадает необходимость в использовании второй единицы коммутационного оборудования и дополнительного коммутационного шнура в кроссе.

В горизонтальном кроссе запрещено применение метода межсоединения для пассивной коммутации между собой кабельных сегментов горизонтальной и магистральной подсистем, за исключением случаев использования топологии COA.

При пассивной коммутации между собой кабельных сегментов горизонтальной и магистральной подсистем методом межсоединения возникают неразрешимые проблемы при необходимости изменения конфигурации подключения сегментов к различным коммутационным полям.

Универсальные правила коммутации

На рисунках 19, 20, 21 и 22 приведены различные способы построений горизонтального кросса в зависимости от типов и видов используемого активного оборудования и соответствующих им видов коммутации.

1 — аппаратный шнур с TELCO-коннекторами в MC; 2 — коммутационный модульный шнур в MC; 3 — магистральная кабельная подсистема; 4 — коммутационный модульный шнур в HC; 5 — горизонтальная кабельная подсистема

Примечание . В настоящем примере показано подключение с помощью метода кросс-соединения в главном кроссе активного оборудования с многопортовыми коннекторами (TELCO) (учрежденческая АТС) и пассивная коммутация магистральной и горизонтальной кабельных подсистем в горизонтальном кроссе.

Рисунок 19. Пример коммутации на основе метода кросс-соединения

1 — аппаратный шнур с TELCO-коннекторами в MC; 2 — коммутационный модульный шнур в HC; 3 — коммутационный шнур к активному оборудованию в HC; 4 — коммутационный модульный шнур в HC; 5 — горизонтальная кабельная подсистема

Примечание . В настоящем примере показано подключение с помощью метода межсоединения активного оборудования с однопортовыми модульными коннекторами — подключение серверного оборудования в главном кроссе к магистральной кабельной подсистеме и сетевого оборудования в горизонтальном кроссе к магистральной и горизонтальной кабельным подсистемам.

Рисунок 20. Пример коммутации на основе метода межсоединения

1 — аппаратный волоконно-оптический шнур в MC; 2 — магистральная волоконно-оптическая кабельная подсистема; 3 — аппаратный волоконно-оптический шнур в HC; 4 — аппаратный шнур с TELCO-коннекторами в HC; 5 — коммутационный модульный шнур в HC; 6 — горизонтальная кабельная подсистема

Примечание . В настоящем примере показано подключение в горизонтальном кроссе активного сетевого оборудования с однопортовыми волоконно-оптическими коннекторами (uplink) к магистральной подсистеме с помощью метода межсоединения и того же оборудования с многопортовыми TELCO-коннекторами (downlink) к горизонтальной кабельной подсистеме с помощью метода кросс-соединения. В этом случае горизонтальный кросс строится на основе одного кросс- и одного межсоединения (3 единицы коммутационного оборудования). В главном кроссе серверное оборудование с волоконно-оптическим интерфейсом подключено методом межсоединения к магистральной кабельной подсистеме.

Рисунок 21. Пример коммутации на основе комбинирования методов кросс- и межсоединения

1 — аппаратный шнур с TELCO-коннекторами в MC; 2 — коммутационный модульный шнур в MC; 3 – магистральная кабельная подсистема; 4 — коммутационный модульный шнур в HC; 5 — аппаратный шнур с TELCO-коннекторами в HC; 6 — аппаратный шнур с TELCO-коннекторами в HC; 7 — коммутационный модульный шнур в HC; 8 — горизонтальная кабельная подсистема

Примечание . В настоящем примере показано подключение в горизонтальном кроссе активного оборудования (вынос учрежденческой АТС) с многопортовыми коннекторами (TELCO) к магистральной и горизонтальной кабельным подсистемам с помощью метода кросс-соединения. В этом случае горизонтальный кросс строится на основе двух кросс-соединений (4 единицы коммутационного оборудования). Основной процессор УПАТС подключен в главном кроссе к магистральной кабельной подсистеме с помощью метода кросс-соединения.

Рисунок 22. Пример коммутации на основе двойного кросс-соединения

5.1.1.4. Специализированные устройства

Некоторые сетевые технологии и приложения требуют использования специализированных устройств, например, предназначенных для согласования импедансов, разветвления 4-парных кабелей на две или четыре отдельные физические линии, кроссоверных шнуров, предназначенных для правильного позиционирования передатчика и приемника относительно друг друга в линии связи, и т.п.

Специализированные устройства, предназначенные для поддержки работы конкретных приложений, не должны использоваться как часть горизонтальной кабельной подсистемы и, в случае необходимости применения, должны устанавливаться снаружи от телекоммуникационной розетки и горизонтального кросса.

Монтаж подобных специализированных устройств за пределами горизонтальной кабельной подсистемы сохраняет ее универсальность и независимость от конкретных приложений.

5.1.1.5. Шунтированные отводы

В горизонтальной кабельной подсистеме запрещено использование шунтированных отводов на основе витой пары проводников.

Использование шунтированных отводов в СКС не допускается по двум причинам:

— нарушение универсальности кабельной системы, так как на кабельных линиях, содержащих шунтированные отводы, может работать крайне ограниченное число телекоммуникационных приложений;

— появление в линии дополнительного коннектора (точки коммутации), которое может привести к ухудшению ее рабочих характеристик передачи.

В горизонтальной кабельной подсистеме для сращивания кабельных сегментов на основе витой пары проводников использование муфт не допускается.

При сращивании распределительного волоконно-оптического кабеля с односторонними коммутационными шнурами для подключения к коммутационному оборудованию в горизонтальном кроссе и к телекоммуникационной розетке допускается использование волоконно-оптических муфт, общее число которых должно быть не более двух.

Допускается сращивание волоконно-оптических кабелей, поскольку отрицательное влияние оптических муфт на рабочие характеристики передачи волоконно-оптических линий незначительно, а технологически применение муфт в телекоммуникационной и на рабочем месте для осуществления перехода с тонкобуферных волокон (250 — 900 мкм) на односторонние коммутационные шнуры с помощью сварки или механического соединения в значительной степени упрощает монтаж и обслуживание системы.

Не допускается использование разветвителей и смесителей в волоконно-оптических кабельных сегментах горизонтальной кабельной подсистемы.

5.1.2. Расстояния

Расстоянием в горизонтальной кабельной подсистеме является физическая длина кабеля (по внешней оболочке) от точки его терминирования в горизонтальном кроссе телекоммуникационной до точки терминирования в телекоммуникационной розетке на рабочем месте.

Длина кабеля горизонтальной кабельной подсистемы независимо от типа среды передачи не должна превышать 90 м.

В случае применения многопользовательской телекоммуникационной розетки (MuTOA) в конфигурации кабельной системы открытого офиса максимально допустимая длина кабеля горизонтальной кабельной подсистемы на основе витой пары проводников должна быть уменьшена в соответствии с правилами, изложенными в 5.1.8.

Сумма длин коммутационного шнура и аппаратного кабеля, используемых в горизонтальном кроссе для создания кросс-соединений, межсоединений и подключения активного оборудования, не должна превышать 5 м.

Длина аппаратного кабеля, используемого для подключения активного оборудования на рабочем месте к телекоммуникационной розетке, не должна превышать 5 м.

Данное правило не распространяется на аппаратные шнуры, используемые для подключения активного оборудования на рабочем месте к многопользовательской розетке (MuTOA) в конфигурации кабельной системы открытого офиса.

Сумма длин кабеля горизонтальной подсистемы, аппаратного кабеля на рабочем месте, коммутационного шнура и аппаратного кабеля в горизонтальном кроссе не должна превышать 100 м.

Данное правило не распространяется на сумму длин кабелей канала горизонтальной подсистемы при использовании конфигурации открытого офиса.

Минимальная длина кабеля горизонтальной подсистемы на основе витой пары проводников должна составлять 15 м, что обеспечивает нормальные условия функционирования телекоммуникационных приложений в коротких кабельных линиях, когда близкое расположение единиц коммутационного оборудования относительно друг друга (эффект резонансных отражений электромагнитной волны от интерфейсов) отрицательно влияет на возвратные потери (RL) и NEXT.

В случаях, когда длина кабеля в горизонтальной кабельной подсистеме составляет не более 15 м, его излишки следует укладывать в виде запаса в телекоммуникационной, на рабочем месте или в трассах горизонтальной подсистемы. Предпочтительно запас кабеля создавать в виде «U»-образных петель с соблюдением минимального радиуса изгиба или петель в виде «8» с большим радиусом. Не рекомендуется делать запас кабеля в виде бухты небольшого диаметра (до 30 см).

С целью обеспечения в будущем возможности выполнения изменений конфигурации горизонтальной кабельной подсистемы рекомендуется оставлять следующий запас кабеля:

— в телекоммуникационной: кабель на основе витой пары проводников — 3 м; волоконно-оптический кабель — 3 м;

— на рабочем месте: кабель на основе витой пары проводников — 0,3 м; волоконно-оптический кабель — 1 м.

Запас кабеля должен учитываться в общей длине сегментов горизонтальной кабельной подсистемы.

5.1.3. Среды передачи и коммутационное оборудование

В горизонтальной кабельной подсистеме используют следующие типы сред передачи:

— 4-парные кабели на основе неэкранированной витой пары проводников (UTP) с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочими характеристиками передачи категорий 5e и 6;

— 4-парные кабели на основе экранированной витой пары проводников (FTP/ScTP/SFTP) с волновым сопротивлением 100 Ом и рабочими характеристиками передачи категорий 5e и 6;

— многомодовые волоконно-оптические кабели с размерами сердечника/оболочки 50/125 мкм;

— многомодовые волоконно-оптические кабели с размерами сердечника/оболочки 62,5/125 мкм;

— одномодовые волоконно-оптические кабели с размерами сердечника/оболочки 9/125 мкм.

5.1.4. Конфигурация

При определении конфигурации горизонтальной кабельной подсистемы основными телекоммуникационными приложениями в коммерческих зданиях являются приложения передачи речи и данных, при этом минимальной считается конфигурация, состоящая из двух телекоммуникационных розеток на рабочем месте (одна для телефонии, другая — для данных). Рекомендуется планировать систему с запасом, превышающим это минимальное требование.

Все рабочие места должны быть построены на основе как минимум двух телекоммуникационных розеток, обслуживаемых двумя кабелями горизонтальной подсистемы:

коммутационное оборудование, 4-парный кабель на основе витой пары проводников (UTP/FTP/ScTP/SFTP) с рабочими характеристиками передачи категорий 5e или 6;

коммутационное оборудование, 4-парный кабель на основе витой пары проводников (UTP/FTP/ScTP/SFTP) с рабочими характеристиками передачи категорий 5e или 6,

волоконно-оптическое коммутационное оборудование, 2-волоконный многомодовый кабель с размерами сердечника/оболочки 50/125 мкм,

волоконно-оптическое коммутационное оборудование, 2-волоконный многомодовый кабель с размерами сердечника/оболочки 62,5/125 мкм,

волоконно-оптическое коммутационное оборудование, 2-волоконный одномодовый кабель с размерами сердечника/оболочки 9/125 мкм.

В случае использования в конфигурации горизонтальной кабельной подсистемы на рабочем месте волоконно-оптической розетки рекомендуется устанавливать две розетки/коннектора на основе витой пары проводников.

5.1.5. Монтаж

Горизонтальная кабельная подсистема должна быть установлена (смонтирована) в полном соответствии с требованиями, правилами и рекомендациями раздела 8.

5.1.6. Администрирование

Горизонтальная кабельная подсистема должна проходить администрирование в полном соответствии с требованиями раздела 9.

5.1.7. Защита

Телекоммуникационные системы заземления и уравнивания потенциалов, экранирования, защиты от электромагнитных помех (EMI), электромагнитной совместимости (EMC) и защиты от пиковых напряжений и паразитных токов должны быть спроектированы и установлены в полном соответствии с требованиями нормативных документов.

5.1.8. Кабельная система открытого офиса

В современной конфигурации офисного пространства коммерческих зданий используются схемы, позволяющие наиболее эффективно работать небольшим целевым группам сотрудников. Пространства, занимаемые такими группами, подвержены частым изменениям из-за постоянно меняющихся требований к задачам и составу групп. Кроме подобных случаев, могут встречаться самые разнообразные ситуации, когда необходима частая реконфигурация офисного пространства.

Метод межсоединения в приложении к горизонтальной кабельной системе позволяет проводить частые изменения офисных пространств без необходимости вовлечения в них фиксированных кабельных сегментов горизонтальной подсистемы.

Такая технология получила название «кабельная система открытого офиса». Ключевыми элементами этой технологии являются многопользовательская телекоммуникационная розетка (MuTOA) и консолидационная точка (CP).

5.1.8.1. Многопользовательская телекоммуникационная розетка

Многопользовательская телекоммуникационная розетка является коммутационным узлом для подключения к горизонтальной кабельной подсистеме более одного рабочего места и строится на основе коммутационного оборудования, отвечающего требованиям 4.2, установленного в соответствии с правилами раздела 8.

Применение многопользовательской телекоммуникационной розетки (MuTOA) дает существенные преимущества при создании распределительной кабельной системы в открытых офисных пространствах, подверженных частым изменениям, и позволяет терминировать несколько кабелей горизонтальной подсистемы в одном месте, расположенном, как правило, в центре кластера офисной мебели.