- Оптические разъемы (коннекторы) в модулях SFP, SFP+ и XFP

- Какие разъемы для оптического волокна сейчас популярны

- Какие разъемы используются в модулях SFP и SFP+

- Какие разъемы используются в модулях XFP

- Тип полировки в модулях SFP, SFP+ и XFP

- А какой разъем лучше?

- Разница в цене модулей SFP в зависимости от коннектора

- Как SFP, SFP+ и XFP делают нашу жизнь проще

- Вместо предисловия

- Представим себе более сложную ситуацию

- Особенности SFP поддержки различных типов оптики

- Отличия SFP от SFP+

- Особенности стандарта XFP

- Можно ли соединять устройство с портом XFP и другое устройство с SFP+

- Заключение

Оптические разъемы (коннекторы) в модулях SFP, SFP+ и XFP

В этой статье мы поговорим о том, какие оптические разъемы применяются в SFP модулях, о том, какой вариант трансивера лучше выбрать. Ответ на последний вопрос не так очевиден, как кажется, поэтому мы обратим особое внимание на альтернативные варианты.

Какие разъемы для оптического волокна сейчас популярны

В России самыми популярными разъемами являются SC, LC и FC. Ниже вы видите фото каждого из них.

Запомнить просто SC – большой квадратный, LC – маленький квадратный и FC – круглый накручивающийся. Некоторое время назад был популярен разъем ST, который также имел круглое сечение, но закрывался при помощи защелки (в отличие от FC, который нужно закручивать). Такую схему оптический коннектор ST унаследовал от разъемов BNC под коаксиальный кабель. ST не “прижился” у российских специалистов и на данный момент (статья написана в конце 2014 года) почти не используется.

Еще одним интересным оптическим коннектором является MTRJ, которому предсказывали “светлое будущее” и доминирование на рынке еще 10 лет назад.

Но у него есть два существенных минуса, которые сделали его невостребованным. Во-первых, у MTRJ появилось разделение на “папа” и “мама”, что неудобно.

Во-вторых, MTRJ был исключительно разъемом для двух волокон, что в условиях массового использования WDM технологии (передача данных в обоих направлениях по одному волокну) сделало его полностью не востребованным.

MTRJ еще встречается как стационарный разъем в разных видах оборудования, но новые маршрутизаторы и коммутаторы с ним почти не выпускаются.

Мы также прогнозируем скорое снижение популярности FC и их почти полный уход их с рынка телекоммуникационного оборудования. Круглые разъемы имеют существенный недостаток – чтобы открутить их, вокруг нужно иметь свободное место для пальцев, что снижает плотность монтажа оборудования. Квадратные типы коннекторов можно расположить более плотно, и оперировать с ними можно в любом случае, хотя бы при помощи пинцета.

Какие разъемы используются в модулях SFP и SFP+

Первое, что стоит отметить. В современных модулях SFP, SFP+, XFP и других вообще не используются круглые коннекторы: ни FC, ни ST. Не думайте, что производители оборудования думают о вашем комфорте, просто эти коннекторы имеют металлический корпус и крайне неудобны при производстве трансиверов.

Задумываясь о покупке модуля SFP, вам придется выбирать между пластиковыми квадратными LC и SC. Конечно, только в том случае, когда возможность выбора существует.

Чаще всего ее просто нет. Если трансивер для передачи данных использует два волокна, то разъем будет LC и никаких других вариантов сейчас не предусмотрено.

Для примера, слева на фото вы видите такой модуль SFP. Габаритные размеры SFP просто не позволяют разместить два SC, они не умещаются в ширину корпуса.

Выбор типа оптического коннектора для трансиверов SFP возможет, если вы хотите приобрести модуль по технологии WDM, работающий по одному оптическому волокну. В этом случае он может быть оборудован как SC, так и LC разъемом.

В случае решения SFP для работы на скорости 1 Гигабит, мы рекомендуем SC. Причина кроется в гораздо большей распространенности таких модулей. У каждой компании, занимающейся поставками SFP на российский рынок, такие модули есть в наличии. LC придется еще поискать, они не всегда бывают на складах.

В случае решения SFP+ на скорости 10 Гигабит, выбирать не придется. Так исторически сложилось, что все такие модули сразу компонуются разъемами LC. Никаких объективных причин этому нет, просто все привыкли именно к такой формуле: “SFP+ WDM = LC”.

За характерный внешний вид у некоторых сетевиков такие модули получили прозвище “Кутузов”. По фото справа не сложно догадаться, почему.

Какие разъемы используются в модулях XFP

Модуль XFP по ширине больше, чем SFP или SFP+, но все равно он не достаточно широкий, чтобы уместить два SC разъема. Вдобавок, XFP по высоте меньше — 8,4 миллиметра. Учитывая, что высота коннектора SC равна 8,3 миллиметра, произвести XFP трансивер с разъемом SC теоретически невозможно.

В модулях XFP используются исключительно LC разъемы, и никакой другой.

Многие, кто уже искал такие модули в интернете, сейчас воскликнут: “Как же так? Вот ведь модуль XFP — 10GBASE-LR XFP SC SMF! У него в артикуле написано, что он SC!”.

Этот модуль на фото слева. Внешне видно, что он выполнен под коннекторы LC. Просто кто-то ошибся в названии.

Не тратьте свое время зря и не пытайтесь найти такие модули, их не может существовать даже теоретически.

Чуть ниже вы найдете таблицу, в которой указаны возможные типы коннекторов для оптических трансиверов с разными интерфейсами.

Тип полировки в модулях SFP, SFP+ и XFP

Все трансиверы SFP, SFP+ и XFP выполняются под полировку UPC (ultra-physical connection), ее еще называют “прямой”, так как плоскость скола волокна располагается строго перпендикулярно линии движения фотонов света. Разъемы UPC традиционно имеют синий или серый цвета.

Так называемся “косая” полировка APC (angled-physical connection) не используется в трансиверах вообще. Традиционно она популярна в оборудовании для передачи телевизионного сигнала. Разъемы APC имеют зеленый цвет.

А какой разъем лучше?

Это очень сложный вопрос. Объективно, никаких преимуществ SC и LC друг перед другом не имеют. LC меньше по размеру, что позволяет делать более плотный монтаж. Но, в составе SFP модуля это не имеет никакого значения.

Многие предпочитают модули с коннектором LC, чтобы унифицировать всю свою сеть и использовать только этот разъем. Такое стремление в унификации можно только похвалить.

С другой стороны LC всегда дороже, чем SC, и, выбирая LC, вам придется дороже платить за оптические шнуры, адаптеры и кроссы. К примеру, разница в цене simplex шнура составляет около 6-8 рублей.

Разница в цене модулей SFP в зависимости от коннектора

Она существует, LC обходится чуть дороже в производстве. Увеличение себестоимость составляет примерно 0,15 — 0,3 USD. Впрочем, на ценах на нашем рынке это уже никак не влияет. Большинство продавцов продает оба типа трансиверов по одинаковым ценам.

Источник

Как SFP, SFP+ и XFP делают нашу жизнь проще

Для чего нужны эти порты, трансиверы, пачткорды? Как во всем этом разобраться? И вообще, надо ли это или проще обойтись «подручными средствами» вроде «хорошо обжатого RJ45»?

Вместо предисловия

Как они надоели с этим SFP и прочими дорогими игрушками! — скажет экономный сисадмин: «И коннекторы недешёвые, и лишний «огород городить». Неужели так трудно всё порты 1GBE и 10GBE делать под старую добрую витую пару? 10 Gigabit витая пара поддерживает и вперёд!»

И правда, зачем всё это? Берём 6 категорию для соединений уровня доступа Gigabit Ethernet (мы же не жадные, заботимся о скорости и стабильности) и категорию 6А для 10 Gigabit Ethernet и радуемся жизни. Дёшево и сердито!

Но это всё хорошо, если соединение между отдельными точками не превышает 100 метров (иногда даже и меньше). На практике даже в одном здании можно запросто выйти за предел 100 метров, просто обходя все углы.

Представим себе более сложную ситуацию

У нас имеются три различных офиса, в каждом из которых работает по 20 человек. Необходимо выбрать коммутаторы, которые подходят для подключения пользователей по гигабитной сети с 10 гигабитным Uplink.

Вроде бы задача проста: нужно 3 гигабитных коммутатора уровня доступа на 24 гигабитных порта с Uplink 10 Gigabit Ethernet, и ещё один 10 гигабитный коммутатор уровня агрегации для объединения Uplink всех трёх коммутаторов в одну сеть.

Можно даже замахнуться на отказоустойчивую схему из двух коммутаторов 10GBE. В любом случае всё выглядит не так сложно.

Усложним немного задачу. Представим, что первый офис находится рядом с серверной, второй — в соседнем здании на расстоянии более 100м, и, чтобы достать туда, требуется много раз обогнуть препятствия под разным углом, а третий — вроде бы по прямой, но на расстоянии более 550 м. И что тут делать?

Вроде бы задача по-прежнему выглядит не такой сложной. Покупаем три коммутатора уровня доступа:

Один, который поставим рядом с серверной, будет с Uplink 10 Gigabit Ethernet для витой пары.

Второй коммутатор — так как общее расстояние выше — с Uplink для многомодового оптоволокна дальностью до 550 м, который за счёт своих физических свойств позволяет «обойти все углы».

И третий коммутатор с Uplink для одномодового кабеля при расстоянии свыше 550 м.

Вроде бы весело и замечательно. А теперь представьте, что для объединения их в одну сеть на следующем уровне понадобится коммутатор 10 Gigabit Ethernet с тремя различными типами портов под разные типы кабелей.

И это ещё «цветочки». Для связи этого коммутатора с «верхним уровнем» (уровнем ядра сети, например) может потребоваться Uplink для сетей 40GBE или даже 100GBE. Особенно интересная ситуация возникает, когда число таких Uplink и Downlink (Downlink — порт для соединения с нижеследующим уровнем) не удаётся предугадать раз и навсегда, и всё меняется в процессе эксплуатации…

И вот тут возникает интересный момент: а сколько таких коммутаторов нам понадобится? А если не хватит одного-двух портов одного типа, зато порты другого типа окажутся в избытке? Покупать новый? А как это отразиться на архитектуре сети? Например, если по проекту заложено, что все три офисных коммутатора уровня доступа общаются напрямую через один коммутатор уровня агрегации, не выходя на ядро сети?

Значит нужно придумать единый стандарт для разъёма, в который при помощи соответствующих переходников (трансиверов) можно подключать различные кабели.

В принципе, универсальность и взаимозаменяемость явилась главной причиной создания SFP. Данная технология, естественно, не стояла на месте и появились более поздние стандарты, такие как SFP+ и XFP. Но обо всем по порядку.

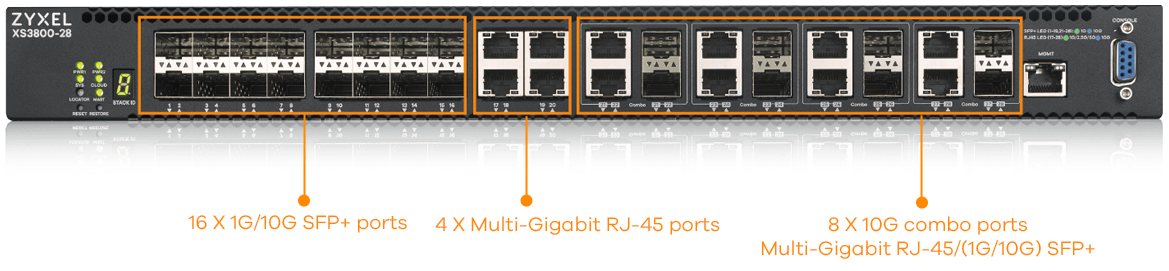

Рисунок 1. 28-портовый управляемый коммутатор 10GbE L2+ — Zyxel XS3800-28, сочетающий порты под витую пару и SFP+.

Примечание. На практике не всё обстоит так гладко. Некоторые вендоры, искусственно ограничивают применение переходников от разных производителей. Например, есть такая сисадминская примета: если нужно использовать сетевое оборудование Cisco, то лучше использовать и трансиверы этого же вендора. Возможно, это не всегда так, но рисковать никто не хочет.

Однако мир не идеален, и порой приходится поддерживать мультивендорное решение. В таких случаях лучше подбирать оборудование от более демократичных вендоров, которые не создают дополнительных ограничений.

Существует мнение, что при разработке стандарта SFP (Small Form-factor Pluggable) учитывалось требование сохранить ту же плотность портов на 1U в 19 дюймовой стойке, что и в случае с разъёмами под витую пару. То есть 48 портов для подключения устройств и минимум 2 Uplink. Небольшие размеры SFP позволили решить данную задачу.

Рисунок 2. Коммутатор L3 Zyxel XGS4600-52F на 48 портов Gigabit Ethernet SFP, с четырьмя портами Uplink 10 Gigabit Ethernet SFP+

SFP стандарт используется для поддержки следующих протоколов:

- Fast Ethernet (100 Mb/s);

- Gigabit Ethernet (1 Gb/s);

- SDH (155 Mbps, 622 Mbps, 1.25 Gbps, 2,488 Gbps);

- Fibre Channel (1, 2, 4, 8 Gbps).

Рисунок 3. Трансивер Zyxel SFP10G-SR SFP Plus для 10 Gigabit Ethernet

Рисунок 4. Трансивер 10GbE Fiber FTLX1412D3BCL

Существует сетевое оборудование, способное принимать несколько видов трафика по одному порту, например, Ethernet и Fibre Channel с последующим разделением. Разумеется, для такого соединения нужны соответствующие сетевые карты и трансиверы, поддерживающие подобный «универсальный подход».

Особенности SFP поддержки различных типов оптики

Многие читатели знакомы с SFP трансиверами для двухволоконных патчкордов. Такие трансиверы имеют интерфейс с двумя разъёмами типа LC для подключения оптического кабеля к модулю.

Однако есть и другие модели трансиверов, например, SFP WDM, и разумеется, трансиверы с разъёмом RJ45, о которых шла речь выше.

Существует классификация SFP модулей по доступному расстоянию для передачи данных:

- 550 м — для многомодовых;

- 20, 40, 80, 120, 150 км для одномодовых модулей.

Выпускаются SFP модули нескольких стандартов с различными комбинациями приёмника (RX) и передатчика (TX).

Такой подход даёт возможность выбрать необходимую комбинацию для заданного соединения, исходя из используемого типа оптоволоконного кабеля: многомодовое (MM) или одномодовое (SM).

Помимо деления по типу оптоволокна, есть разделение по количеству используемых волокон. Есть SFP модули для парных оптических проводников: многомодовые и одномодовые.

Существуют и одноволоконные модули: WDM, а также CWDM и DWDM.

SFP модули для многомодовых патчкордов используют раздельные приёмник и передатчик фиксированной длины волны 850нм (собственно, для этого и нужно два оптических проводника в одном патчкорде).

В таких патчкордах используется крестообразное соединение от передатчика к приёмнику. (TX1\ RX2, RX1\ TX2).

Преимуществом многомодового оптоволокна является невосприимчивость к изгибам (до определённого разумного предела), что позволяет использовать, например, при монтаже стоечного оборудования, когда излишки длины патчкорда можно убрать в органайзер.

Как было уже указано выше, ограничением для многомодового оптоволокна является сравнительно небольшая длина (до 550м).

SFP модули для парных одномодовых соединений имеют раздельные приёмник и передатчик фиксированной длины волны либо 1310нм, либо 1550нм. Подключение делается по той же крестообразной схеме. Применение одномодовых SFP модулей делает возможным передачу данных на расстояния до 120км.

Однако не во всех случаях можно использовать парные оптоволоконные кабели. В некоторых случаях гораздо удобнее передавать сигнал в обе стороны по одному оптическому световоду.

SFP WDM — сокращение от Wavelength Division Multiplexing (спектральное уплотнение каналов). В данном случае модули (они же WDM Bi‑Directional, или Bi‑Di) используют совмещённый приёмопередатчик и работают в парах. Пара состоит из двух модулей с разной длиной волны: 1310нм и 1550нм.

В первом случае используется передатчик с длиной волны 1550нм и приёмник с длиной волны 1310нм.

Во втором случае: наоборот, передатчик с длиной волны 1310нм и приёмник с длиной волны 1550нм.

Расстояние между двумя этими каналами составляет 240нм, что достаточно для того, чтобы различать эти два сигнала без специальных средств детектирования, и позволяет объединить эти два сигнала в одном световоде.

Благодаря совмещению каналов для соединения таких модулей нужна только одна оптоволоконная жила. Стандартные SFP WDM модули имеют разъём типа SC для одножильного соединения.

SFP CWDM — Coarse WDM — что дословно значит «грубый» WDM — это более поздняя реализация WDM с раздельными приёмником и передатчиком. SFPCWDM отличаются, в первую очередь, диапазоном каналов передачи, который варьируется от 1270нм до 1610нм:

2 дополнительных канала 1270нм и 1290нм;

16 основных (1310нм — 1610нм с шагом 20нм).

Данные модули имеют широкополосный приёмник, что позволяет 2 модулям с любыми длинами волн передачи работать в паре. Но для работы в паре такие модули использовать нерационально, более оптимально использовать 16 каналов с разными длинами волн, подключёнными к мультиплексору. Мультиплексор «собирает» свет разных длин волн, который излучают передатчики модулей, «объединяет» собранное в единый световой пучок и направляет по единственному одномодовому волокну далее. При приёме данных производится обратная процедура.

Рассказывая о кабелях и стандартах, стоит также упомянуть 10 гигабитный Direct Attached Cable (DAC) SFP+, работающий по стандарту 10GBASE и совместимый со стандартами 10G Ethernet, 8/10G Fibre Channel. Такие кабели стоят относительно недорого и чаще всего применяются на небольших расстояниях, например, для подключения СХД, серверов и других устройств к скоростной сети.

Рисунок 5. DAC10G-3M кабель Direct Attach

Отличия SFP от SFP+

SFP модуль всем хорош, одна неприятность — не поддерживает высоких скоростей. А технический прогресс требовал перехода на сети 10 Gigabit. И появились новые стандарты, одним из которых стал SFP+

Как часто бывает с родственными технологиями и стандартами — SFP+ совместим с SFP сверху вниз. То есть в порт SFP+, можно подключить более старые трансиверы SFP, а вот наоборот — включить может и получится, но работать они не будут.

Однако возможны неприятные исключения. В оборудовании некоторых производителей (к счастью, Zyxel в их число не входит) совместимость сверху вниз не поддерживается. Всегда лучше на всякий случай уточнить у продавца, будет ли работать данный трансивер с данным портом на данном оборудовании.

Особенности стандарта XFP

Стандарт XFP был разработан группой XFP MSA (Multi Source Agreement). Скорость работы начинается от 10G и может использоваться с оптоволоконным кабелем для высокоскоростной сети.

Рабочая длина волны: 850нм, 1310нм или 1550нм, при этом трансиверы XFP не зависят от протокола и полностью поддерживают конвергентность для стандартов:

- 10 Gigabit Ethernet;

- 10G Fibre Channel;

- синхронная оптическая сеть (SONET) на скорости OC 192;

- синхронная оптическая сеть STM 64;

- оптическая транспортная сеть 10G (OTN) OTU 2;

- параллельная оптическая связь.

Примечание. При плотном трафике модули SFP+ были замечены за непристойным занятием — они нагревались до достаточно высокой температуры. Виной тому малые размеры и высокая плотность портов — в принципе, то, зачем SFP и создавался. Разумеется, повышение температуры оборудования создаёт риск при длительной работе. Это факт вынуждает в некоторых случаях использовать другой стандарт для подключения трансиверов (также небольших, хоть и не таких миниатюрных как SFP+) — XFP.

Можно ли соединять устройство с портом XFP и другое устройство с SFP+

Теоретически такое соединение возможно, необходимо использовать оптические кабели, подходящие для обоих трансиверов.

Например, XFP‑10G-SR и SFP‑10G-SR — это многомодовые модули на основе LC разъёмов, поэтому применение многорежимного оптического кабеля LC по идее позволит получить работающее соединение.

На практике лучше заглянуть в соответствующие спецификации и при любом сомнении — уточнить у представителей вендора (дилера, системного интегратора и т. д.) соответствующие детали.

Заключение

Унифицированный подход и стандартизация упрощают нашу жизнь.

Разумеется, не существует единого идеального решения. В любом стандарте, в любой технологии есть плюсы и минусы. И не всегда они касаются технических аспектов.

Немаловажную роль при выборе той или иной технологии играет цена вопроса, внешние ограничения (например, расстояние), а также особенности эксплуатации.

Источник