Монтаж электрических машин и аппаратов

Общие понятия о проведении электромонтажных работ машин и аппаратов

Электротехническими установками называются устройства, производящие, преобразовывающие, распределяющие и потребляющие электрическую энергию. Для надежной и бесперебойной работы каждая электротехническая установка должна быть правильно спроектирована, обеспечена надлежащим электрооборудованием и электроматериалами. Монтаж всех объектов необходимо тщательно выполнять.

Требования, предъявляемые к электротехническим установкам, изложены в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), выполнение которых обязательно при их проектировании и монтаже.

Монтаж электрических машин и аппаратов — это весьма ответственный, сложный и трудоемкий процесс, требующий тщательной предварительной подготовки. Помимо правильного и качественного выполнения монтажа с чисто технической точки зрения, к монтажным работам предъявляются требования в отношении сроков и стоимости их выполнения.

Монтаж крупных электрических машин связан обычно с вводом новых энергетических мощностей или с вводом в эксплуатацию крупных промышленных предприятий в установленные сроки. Таким образом, скоростные и качественные методы монтажа имеют большое значение.

Перед началом монтажа должны быть проведены необходимые организационно-технические мероприятия:

составление рабочего проекта организации работ, в котором должны быть указаны технологический процесс и календарный план проведения всех операций;

детальная разработка технологического процесса монтажа и доведение его до рабочего места;

правильная расстановка рабочей силы и осуществление максимальной механизации монтажных работ;

обеспечение безопасности производства работ, а также организация отопления, освещения и вентиляции;

обеспечение бесперебойного ведения монтажных работ путем своевременного и комплектного снабжения инструментами и материалами.

Электроустановки подразделяются на установки с номинальным напряжением до 1000 В включительно и электроустановки напряжением выше 1000 В.

Действующими считаются установки, которые полностью или частично находятся под напряжением или на которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры.

Наружными, или открытыми, называются электроустановки, находящиеся на открытом воздухе. Внутренними, или закрытыми, называются электроустановки, находящиеся в помещении. Установки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., рассматриваются как наружные.

Требования к монтажу электроустановок зависят от характера помещений, в которых они устанавливаются (смотрите — Классификация помещений по условиям окружающей среды).

Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже электрических машин

При монтаже электрических машин (двигателей и генераторов) применяют ряд специальных инструментов и приспособлений.

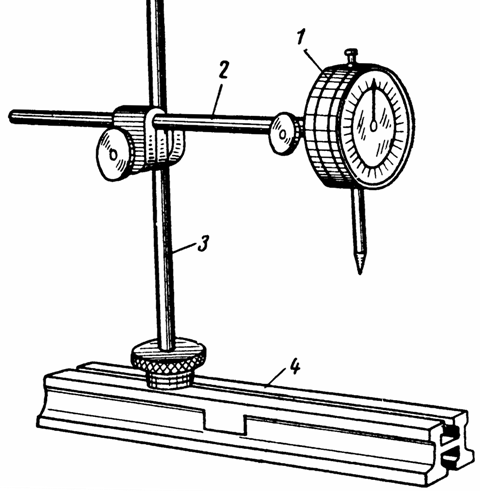

Для проверки биения вращающихся частей (коллекторов, валов, роторов) пользуются индикаторами часового типа. Они состоят из системы связанных между собой рычагов или зубчатых колес, увеличивающих малые движения и позволяющих отсчитывать их на циферблате со стрелкой.

Индикатор 1 укрепляется на держателе 2 и вертикальной стойке 3, смонтированной на постаменте 4, что позволяет устанавливать его под любым углом. Индикатор может служить также для выверки центровки валов электрических машин.

Индикаторы изготавливаются с ценой деления 0,01 мм. При измерении постамент ставят на неподвижную опору, а измерительный стержень устанавливают перпендикулярно оси вала и приводят в соприкосновение с проверяемой поверхностью. Перед отсчетом величины биения необходимо убедиться в правильной установке индикатора. Для этого производят легкое постукивание по корпусу индикатора, при этом стрелка будет колебаться. Если она после колебания вернется в прежнее положение, то индикатор установлен правильно.

Для измерения вибрации электрических машин используют виброметры. Существуют виброметры многих типов, но при монтаже обычно применяются простейшие виброметры часового типа. Перед измерением прибор устанавливают на вибрирующую поверхность.

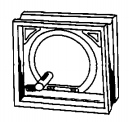

При монтаже крупных электрических машин необходимо выверить горизонтальность фундамента. Для этого применяют специальные устройства — гидростатические уровни или ватерпасы.

Кроме перечисленных, при монтаже применяются различного рода подъемные устройства. Для подъема грузов на небольшую высоту используют домкраты. По принципу действия домкраты бывают трех типов: реечные, винтовые и гидравлические. Грузоподъемность винтовых домкратов достигает 20 т. Подъем очень больших грузов осуществляют гидравлическими домкратами, грузоподъемность которых 750 т.

Монтаж электрических машин

Особенности монтажа электрических машин рассмотрим на примере асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.

Асинхронные электродвигатели являются наиболее распространенными и находят применение в промышленном электроприводе. Это объясняется тем, что асинхронные двигатели просты по устройству и работают от сети трехфазного тока.

Асинхронные двигатели строятся в двух исполнениях — с короткозамкнутым ротором и с фазным ротором (с контактными кольцами). Двигатели с короткозамкнутым ротором — это самые простые двигатели по устройству и обслуживанию, так как они не имеют щеток.

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

Эти двигатели включаются в сеть трехфазного тока непосредственно без всяких дополнительных пусковых устройств. При пуске двигателя он потребляет из сети ток, который в 5 — 7 раз превышает рабочий ток двигателя. Поэтому раньше двигатели с короткозамкнутым ротором применялись только мощностью до 100 кВт. В настоящее время, для снижения пусковых токов асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором применяются специальные устройства плавного пуска и частотные преобразователи.

Асинхронные двигатели с фазным ротором применяются только в тех случаях, когда необходимо регулировать скорость вращения асинхронного двигателя посредством включения реостата в цепь ротора или же мощность системы не позволяет включать короткозамкнутый электродвигатель большой мощности из-за чрезмерного падения напряжения при пуске.

Выверка горизонтальности фундамента по уровням: 1 — гидростатические уровни

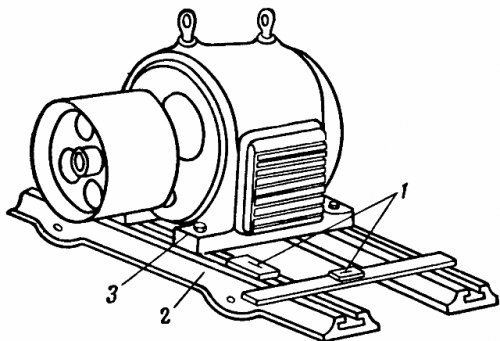

Электродвигатели устанавливаются или на фундаменте, или на рамах, собранных из стальных конструкций. Машины, работающие с ременной передачей, обычно монтируют на салазках 2, которые позволяют регулировать натяжение ремня. Салазки представляют собой литые или сварные балки корытообразного сечения, внутри которых перемещаются специальные ползуны. В них ввертывают болты 3, проходящие сквозь лапы станины. Ползуны устанавливаются путем зацепления за зубцы салазок.

Подтягиванием регулировочных болтов, упирающихся в лапы станины, можно передвигать машину параллельно ее оси и натягивать или ослаблять ремень. Если привод машины осуществляется через муфту, то машина устанавливается на раме или фундаменте. Способы монтажа машин малой мощности весьма различны. Они могут быть установлены нормально (лапами вниз), на стене или на потолке.

Перед началом монтажа производится надевание на конец вала шкива, шестерни или полумуфты. Ни в коем случае не допускается набивание этих деталей на вал ударами, так как при этом могут быть повреждены подшипники. Иногда даже наблюдается сдвиг ротора вдоль вала.

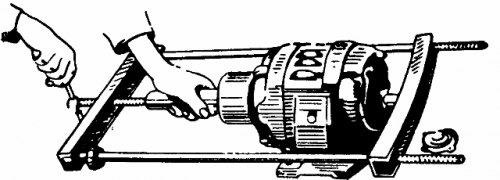

На рисунке ниже показано винтовое приспособление для насадки шкива на вал.

Насадка шиква на вал

При пользовании этим приспособлением усилие насадки воспринимается валом, в торец которого упирается шкворень приспособления. Для этого должна быть снята крышка подшипника со стороны, противоположной приводу. Для насадки шкива на вал более крупной машины можно применять винтовой домкрат, используя в качестве опоры стены здания или колонны. Горизонтальность плоскости установки выверяется при помощи уровней, которые надо помещать в двух перпендикулярных положениях.

Одной из основных операций монтажа электрических машин является центровка, которая предназначена для того, чтобы получить правильное взаимное положение соединяемых валов, обеспечивающее спокойную работу машин. Для этого необходимо, чтобы оси валов лежали на одной линии и центры валов совпадали. Наиболее распространенной является центровка при помощи двух скоб, закрепляемых на полумуфтах соединяемых машин.

Подробнее про монтаж электрических машин рассказано здесь:

Монтаж электрической аппаратуры

Для управления работой электродвигателей, генераторов и электрических сетей применяют различного рода электрические аппараты. Они служат для включения и выключения объектов электрооборудования и отдельных участков сети, для регулировки тока в обмотках при пуске и работе электродвигателей и генераторов, для защиты их от перегрузки и коротких замыканий, для изменения скорости и направления вращения.

Электрические аппараты используют также для автоматизации технологических процессов, разного рода специальных целей, как, например, электрической контактной сварки, захватывания деталей в процессе обработки, сигнализации и управления производством и т. д.

Пускорегулирующие и защитные аппараты являются весьма ответственной частью электрооборудования, поэтому монтаж их должен быть высококачественным и обеспечивать надежность работы электроприводов.

Все аппараты перед монтажом подвергаются тщательному осмотру для проверки их исправности. Каждый аппарат помещается в специальном кожухе, в лапах которого предусмотрены отверстия для крепления. Через эти отверстия производится разметка в панелях и рамах, на которые устанавливают аппараты. Многие современные электрисеские аппараты предназначены для крепления на DIN-рейку, что значительно облегчает их монтаж.

Металлические кожухи аппаратов должны быть присоединены к сети заземления. Подводимые к аппаратам многожильные провода и одножильные сечением более 10 мм 2 должны иметь механические сжимы или наконечники.

Подробнее про монтаж различных электрических аппаратов рассказано здесь:

Источник

Монтаж электрических машин и трансформаторов

МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНИ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Монтаж электрических машин, электроприводов, трансформаторов и трансформаторных подстанций выполняется в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ и монтажных инструкций заводов- изготовителей. Перед монтажом следует убедиться в соответствии исполнения оборудования (см. § 1.2) условиям его эксплуатации.

Перед началом монтажа следует иметь ясное представление о монтируемом оборудовании, объемах, характере и условиях монтажа. Необходимо подробно ознакомиться с проектом оборудования, данными машин и аппаратов (по каталогу или с натуры), техническими условиями для монтируемой аппаратуры, чертежами и нормами завода-изготовителя, требованиями заказчика, а также с соответствующими стандартами и нормами.

§ 3.1. Инженерная подготовка монтажа электрическогои электромеханического оборудования

Способы монтажа чрезвычайно разнообразны ввиду очень большого диапазона мощностей, конструктивных решений, типов и форм исполнения оборудования. Кроме того, поскольку монтаж обычно производится у потребителя, а не в сборочных цехах завода, то организация и приемы монтажа отличаются своей спецификой. В частности, это проявляется в том, что работы по монтажу стремятся выполнять наиболее простыми средствами.

В России, как и в других индустриально развитых странах, функционируют специализированные организации по производству электромонтажных работ, обычно действующие по договорам подряда с заказчиком и построенные по территориальному признаку. Эти монтажные организации занимаются не только монтажными и пусконаладочными работами, но и разработкой отдельных научно-технических проектов, изготовлением изделий и конструкций, не выпускаемых промышленностью серийно. На крупных промышленных предприятиях, особенно в периоды реконструкции производства, часто создаются собственные электромонтажные цехи или участки.

Для качественного выполнения электромонтажных работ при минимальных затратах труда и материальных ресурсов необходимо провести инженерную подготовку, включающую разработку:

технического проекта на базе изучения проектно-сметной документации электрической части соответствующего энергетического объекта;

экономического обоснования; проекта организации работ; проекта производства работ (ППР);

необходимых чертежей, монтажных схем и технологических карт на проведение работ;

сетевых графиков на проведение монтажных и пусконаладочных работ.

На основании ППР оформляются спецификации и заявки на необходимые монтажные механизмы, оборудование и приспособления, инвентарные устройства, инструменты и монтажные материалы, а также на электромонтажные изделия, электрические конструкции, блоки и узлы, подлежащие изготовлению на заводах и в центральных монтажно-заготовительных мастерских.

Кроме того, в процессе подготовки к монтажу и монтажа необходимо обеспечить:

комплектование и своевременную доставку на объекты необходимых материально-технических ресурсов;

контроль за поступлением материалов и комплектующих изделий в монтажно-заготовительные мастерские для изготовления монтажных блоков, узлов и нестандартного оборудования и их комплектование;

контроль за своевременным исполнением заказов на монтажные блоки, узлы и нестандартное оборудование, а также за качеством работ монтажно-заготовительных мастерских;

комплектование и доставку готовой продукции мастерских на монтажные объекты.

Инженерная подготовка производства выполняется специальными группами подготовки производства или инженерно-техническими работниками — прорабами и мастерами, на которых возложено руководство монтажными работами. На группу подготовки производства возлагаются также функции получения, проверки, обработки, учета и хранения проектной и сметной документации по всем объектам монтажа. В случае необходимости группой проводится корректировка проекта с целью максимального повышения уровня индустриализации монтажных работ, а также возможной замены нестандартных конструкций на типовые.

В качестве основного технического документа при производстве электромонтажных работ выступает утвержденный Проект электроустановки (ПЭ). В строгом соответствии с ним должны производиться все электромонтажные работы. Какие-либо изменения в проект могут быть внесены только по согласованию с проектной организацией — автором проекта. К главным документам, в соответствии с требованиями которых производятся работы, относятся действующие ПУЭ и строительные нормы и правила. На их основе разрабатываются ППР, монтажные инструкции и технологические карты, а также заводские инструкции на поставляемое оборудование и материалы. Выполнение электромонтажных работ на объектах без ППР не допускается.

Крупный проект производства работ по монтажу электрооборудования должен содержать:

локальный сетевой график электромонтажных работ, увязанный с комплексным сетевым графиком строительства объекта;

график движения рабочей силы;

строительный генеральный план энергетического объекта с расположением постоянных и временных транспортных путей, схем энергоснабжения, водоснабжения, мастерских, складов, бытовых помещений и других сооружений и устройств, необходимых для нужд электромонтажа;

ведомость физических объемов электромонтажных работ;

укрупненные калькуляции трудовых затрат;

ведомость основного электротехнического оборудования с ука

занием сроков комплектации оборудования;

ведомость основных вспомогательных материалов; ведомость конструкций и изделий, подлежащих изготовлению

на заводах монтажных изделий или в монтажно-заготовительныу мастерских;

ведомость монтажных узлов и блоков, подлежащих предварительной укрупненной сборке в монтажно-заготовительных мастерских; ведомость монтажных машин, механизмов, аппаратов, при

способлений, инструментов и инвентарных устройств;

технологические карты на работы, выполняемые по новой тех

нологии, не получившей широкого распространения;

схемы такелажа крупногабаритного и тяжеловесного оборудо

решения по технике безопасности, требующие проектной разработки;

краткую пояснительную записку, содержащую необходимые обоснования принятых в ППР основных решений и методов производства работ.

Объем электромонтажных работ при составлении ППР определяется по рабочим чертежам и сметам, а потребность в материальных ресурсах — по спецификациям, составленным по рабочим чертежам и действующим нормативным документам.

Монтажные инструкции — это директивные документы, регламентирующие технологию выполнения работ в общем виде. Детально работы описываются в технологических картах трудовых процессов.

Технологические карты предназначены для обеспечения передовой технологии монтажного процесса при выполнении работ по монтажу отдельных элементов электротехнического узла или отдельных узлов электротехнических устройств. Технологические карты на сложные работы и работы, выполняемые новыми методами, не получившими широкого распространения, должны разрабатываться в составе ППР.

Технологические карты содержат как технологическую последовательность выполнения работ, так и описание приемов и методов труда, перечень механизмов, приспособлений и инструмента, график трудового процесса, калькуляцию затрат труда, схемы организации рабочих мест, число необходимых работников определенной квалификации, нормы времени и расценки на выполнение работ. Таким образом, в технологических картах должны быть разработаны следующие разделы:

технико-экономические показатели монтажных работ (физические объемы работ, трудоемкость работ в человеко-днях, выработка на одного рабочего в день, затраты машино-смен и энерго- ресурсов);

организация и технология выполнения монтажных процессов (схема организации работ и рабочих мест с указанием фронта работ, расположение частей и деталей подлежащего монтажу электрооборудования, расположение и порядок перемещения машин и механизмов, основные указания о последовательности и методах выполнения работ, специальные требования по технике безопасности);

организация и методы труда рабочих (количественный и квалификационный состав бригад с учетом достигнутого и возможного перевыполнения норм, график выполнения работ с указанием трудоемкости на единицу объема и на весь объем работ);

материально-технические ресурсы (ведомость необходимых монтажных материалов, ведомость монтажных изделий и конструкций, изготавливаемых на заводах монтажных изделий и в центральных монтажно-заготовительных мастерских, ведомость машин, механизмов, приспособлений и инструмента);

калькуляция трудовых затрат.

В электропромышленности для монтажа оборудования разработаны типовые технологические карты, которые значительно облегчают работу ио составлению подобных документов и способствуют внедрению единых форм ведомостей, графиков и таблиц.

Вся проектная техническая документация анализируется заказчиком, который перед передачей ее монтажной организации для производства работ обязан поставить на ней подпись и штамп «Разрешается к производству работ».

Любые виды электромонтажных работ выполняются в два этапа: 1) заготовительные работы в мастерских и подготовительные непосредственно на объектах; 2) электромонтажные работы на объекте. Перед началом электромонтажных работ на объекте обычно проводятся:

подготовительные работы по освоению монтажной площадки с организацией электромонтажного участка;

подготовка произволе!венных, складских, бытовых помещений и монтажной площадки (к помещениям и площадкам, необходимым для нормальной работы электромонтажного участка, относятся приобъектная мастерская, материальный склад, склад для горюче-смазочных материалов, инструментальная кладовая, навесы и открытые площадки для хранения металла, механизмов, монтажных приспособлений и инвентарных устройств, кабельное поле, бытовые помещения и помещение для конторы участка);

организация временного энергоснабжения объектов электромонтажа;

мероприятия по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности.

При проведении электромонтажных работ необходимо учитывать не только основные правила устройства энергетических сетей и электропроводок, но и природные и климатические условия местности, виды строений и характеристики помещений, где этот монтаж осуществляется. Например, правила и способы электромонтажа отличаются для зданий и строений, выполненных из различных конструктивных материалов, которые по условиям пожарной безопасности можно разделить на три основные группы (см. табл. П 4.4). Помещения классифицируются по температурным условиям, условиям влажности и др. (см. Приложения 2, 5), а также в отношении опасности поражения персонала электрическим током (см. § 1.6).

Общие требования ко всем помещениям для электрооборудования: помещение должно быть сухим, светлым, прохладным, чистым, свободным от пыли и паров; должно допускать возможность легко внести оборудование при монтаже и вынести его при демонтаже; должна существовать возможность монтировать аппаратуру без снятия и повреждения другого оборудования, находящегося в этом же помещении; должен быть доступ для обслуживания и эксплуатации.

К началу монтажа электрического и электромеханического оборудования строительные работы в помещении, включая отделку, должны быть закончены, так как цементная пыль вредна для оборудования — разъедает обмотки, засоряет подшипники, загрязняет провода, шины, контакты, изоляторы. Если нет возможности отложить монтаж электрооборудования до окончания строительных работ, то монтируемые или уже установленные устройства должны быть отгорожены стенкой или надежно укрыты.

§ 3.2. Проверка фундаментов под монтаж

Электрические машины и электроприводы малой мощности обычно устанавливаются на металлических рамах или на технологическом оборудовании (станках, конвейерах и др.), а средней и большой мощности — на бетонных или железобетонных фундаментах. Фундамент должен быть достаточно массивным, чтобы воспринимать статические и динамические нагрузки от работающего оборудования, не допуская сдвигов и вибраций при его работе. Строители должны нанести на фундаменты их главные (продольную и поперечную) оси и отметку верхней поверхности фундамента относительно нулевого репера.

Перед монтажом следует проверить готовые фундаменты на их соответствие проектной документации: правильность положения фундамента по отношению к отдельным элементам конструкции здания и другим фундаментам, а также точность размеров фундамента по основным осям.

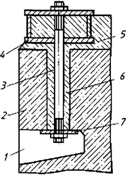

Затем приступают к разметке главных осей фундамента. Для этого используются оседержатели (рис. 3.1), состоящие из стойки 1, закрепленной на ней скобы 3, в которой на оси крепится несущий ролик 5. Через ролик перебрасывается стальная струна 6 с грузом 2, по которой можно перемещать нить 7 с отвесом 8 Схема разметки главных осей показана на рис. 3.2. После разметки главные оси наносят на фундамент, используя для отметок нити с отвесами.

По нанесенным на фундамент осям проверяют размеры колодцев под фундаментные болты (рис. 3.3), а также правильность их выполнения и расположения по отношению к главным осям.

Рис. 3.1. Оседержатель: 1 — стойка; 2 — груз; 3 — скоба; 4 — гайка; 5 — несущий ролик; 6 — струна; 7— нитка; 8— отвес; 9— осевая плашка

Рис. 3.2. Схема разметки главных осей фундамента: А—А — главная продольная ось; В—В — главная поперечная ось

Рис. 3.3. Колодец в фундаменте для установки фундаментных болтов: 1 — ниша; 2 — фундамент; 3 — фундаментный болт; 4 — фундаментная плита; 5 — цементная подливка; 6— колодец; 7— анкерная плитка

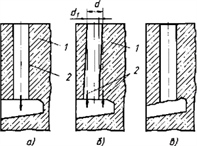

Рис. 3.4. Правильное (а) и непра-вильное (б, в) выполнение колодцев под фундаментные болты: 1 — фундамент; 2 — отвесы

Правильное выполнение колодцев показано на рис. 3.4, а. Далее проверке подлежит горизонтальность фундаментов (их верхняя плоскость) и их высота.

Горизонтальность фундаментов определяется с помощью уровней или нивелира. На практике используют гидростатический уровень (рис. 3.5), рамный прецезионный уровень (рис. 3.6), а также уровень с микрометрическим винтом (рис. 3.7). При больших размерах фундаментов целесообразно применение гидростатического уровня и нивелиров, при малых — рамного прецезионного уровня. Уровень с микрометрическим винтом используется обычно для выверки линии валов и их уклонов.

Рис. 3.5. Гидростатический уровень:1 — подставки; 2 — стеклянные трубки (колонки); 3 — краник; 4 — соединительная резиновая трубка

Рис. 3.5. Рамный прецезионный уровень

Рис. 3.7. Уровень с микрометрическим винтом: 1 — стойка; 2 — микрометрический винт; 3 — трубка; 4 — ампула; 5 — винт

§ 3.3. Сушка обмоток электрических машин итрансформаторов

Решение о необходимости сушки обмоток электрических машин принимается, если сопротивление изоляции меньше минимально допустимого. Для электрических машин мощностью 5 МВт и более сопротивление изоляции можно рассчитать по формуле

где Uн — номинальное напряжение электрической машины, В; Sн — ее номинальная мощность, кВ А (кВт); Кп — поправочный коэффициент, учитывающий зависимость сопротивления изоляции от ее температуры Ти:

Ти °C 75 70 60 50 40 30 20 10

Кп 1,0 1,2 1,7 2,4 3,4 4,7 6,7 9,4

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) при температуре изоляции, равной температуре окружающей среды (10. 30°C), сопротивление изоляции обмоток низковольтных (U„

Источник