- Операция «Колибри» — Стоит ли смотреть? Ответ в статье

- Сюжет:

- Впечатления:

- Операция «Колибри», 2018

- Самый грандиозный проект XIX века. Как телеграфный кабель связал Америку и Европу

- Американец с несгибаемой волей

- Проволока до Луны

- Серийное поражение

- Триумфатор и изгой

- Как в блокадный Ленинград тянули «кабель жизни». Уникальные дневники и фото

- Энергетическая блокада

- Подвиг инженерный и человеческий

- Под угрозой трибунала

- Кабель с «денежкой»

Операция «Колибри» — Стоит ли смотреть? Ответ в статье

Приветствую на канале GOOD КИНО. Сходил на сеанс фильма «Операция «Колибри» / «The Hummingbird Project» с рейтингом 16+ и в этой статье поделюсь с вами впечатлениями от просмотра этого фильма.

Ссылка для ознакомления с фильмом, перед его приобретением или походом в кинотеатр, будет находится в конце статьи (Автор статьи не занимается распространение нелегального контента, а лишь даёт ссылку на ознакомительные ресурсы, и да, я действительно сходил на сеанс этого фильма в кинотеатр).

Сюжет:

Фильм о том, как двое друзей Антон и Винсент решили протянуть оптоволоконный кабель через всю территорию США для того, чтобы получать информацию о финансовых колебаниях на несколько миллисекунд быстрее и тем самым зарабатывать миллионы долларов на фондовой бирже. Для так как это очень дорогостоящий проект, то Винсент решает обратиться за деньгами к инвестору, и после получения средств он вместе с Антоном увольняются с работы и приступают к организации проекта по прокладке кабеля. Однако их бывший босс — Эва Торрес узнаёт о том, что парни собрались тянуть кабель с запада на восток США и решает их опередить.

Впечатления:

У этого фильма хороший актёрский состав, сама история имеет огромный потенциал, но я не знаю, как можно было так всё испортить и практически все интересные ходы обрубать сразу же, как только они появляются в истории. Просмотр этого фильма вызвал у меня чувство самой настоящей обиды за то, что режиссёр и сценарист — Ким Нгуйен не смог увидеть потенциал в своей же истории и, как результат, выдал на суд общественности нечто бесформенное, порезанное при монтаже и максимально скомканное, что после просмотра задаешься вопросами: «Зачем я это посмотрел? Что автор хотел сказать?».

Я бы не рекомендовал идти на фильм «Операция «Колибри»» в кинотеатр. В фильме есть здравые мысли и интересные моменты, но вся история подаётся в крайне неудачной форме, что делает процесс просмотра фильма крайне утомительным. Жаль что потенциал истории не был раскрыт и фильм получился крайне слабым.

Ознакомится с фильмом, перед его приобретением или походом в кинотеатр, вы можете тут:

Источник

Операция «Колибри», 2018

Братья Антон и Винсент, занимающиеся торгами на фондовом рынке, придумывают гениальный в своей простоте план разбогатеть: чтобы получать котировки ценных бумаг раньше остальных, нужно протянуть несколько сотен километров оптоволоконного кабеля до биржи по идеально прямому маршруту. Одна миллисекунда преимущества даст им 500 миллионов прибыли в год. Чтобы осуществить свой план, братьям и их кабелю придется преодолеть множество препятствий, самое серьезное из которых — беспринципная конкурентка Ева Торрес.

- Джесси Айзенберг выучил весь сценарий еще до начала съемок.

- Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 8 сентября 2018 года.

- Специально для фильма была создана настоящая на 100% рабочая сеть, соответствующая всем государственным и промышленным нормам. Производитель кабельной и волоконной оптики обучил актеров, как ее правильно настраивать и запускать.

- Системы связи, изображенные в фильме, действительно существуют.

- Брайан говорит Антону “Ты можешь идти в Канзас, Дороти”, что является отсылкой к “Волшебнику из страны Оз”.

- Несколько раз за фильм персонажи говорят про вышки сотовой связи, хотя на самом деле имеют в виду микроволновые вышки. Вышки сотовой связи обеспечивают связь на последнем этапе с сотовыми устройствами, в основном телефонами. А микроволновые вышки ретранслируют сигналы на большие расстояния.

Как заработать миллионы на бирже? Можно долго учиться на трейдера, а можно протянуть кабель через всю страну и получать котировки раньше остальных. Антон и Винсент решают провернуть аферу века, но на их пути встаёт Эва Торрес — роковая женщина и беспринципный злой гений.

Источник

Самый грандиозный проект XIX века. Как телеграфный кабель связал Америку и Европу

Мы избалованы высокоскоростным интернетом и как данность принимаем свежие новости с другого конца света, прилетающие к нам за миллисекунды. Нам сложно понять восторг и оценить всю мощь электрического телеграфа, который с ног на голову перевернул XIX век, сблизил страны и народы. Сообщения бежали по медным проводам, пересекая континенты вдоль и поперек. В Париже могли в мгновение ока узнать, что происходит в Москве, а в Нью-Йорке — о происшествиях в Калифорнии. Оставалось лишь связать Америку с остальным миром, проложив трансатлантический кабель по дну океана.

За тысячелетия до изобретения телеграфа гонцы и курьеры пешком и на лошадях доставляли корреспонденцию между городами и военными ставками. Так было и во времена Цезаря, и во времена Наполеона. Конечно, существовали примитивные способы ускорить доставку особо важных оповещений с помощью костров, дыма, барабанов или охотничьих рогов. Но все эти способы были ограниченными по объему, дорогими для массового коммерческого использования и очень сильно зависели от погодных условий.

Сперва поезда и пароходы, а затем и электричество позволили значительно ускорить обмен сообщениями. Месяцы на доставку почты сократились до недель, а затем и вовсе до нескольких часов и минут. Правда, оставалась одна большая проблема — моря и океаны. Вода поглощает ток, а хороших изоляторов для медных и железных проводов еще не придумали. Разобщенные соленой водой континенты по-прежнему опирались на бумагу и людей, которые должны были пройти сквозь штиль и штормы, чтобы доставить письмо.

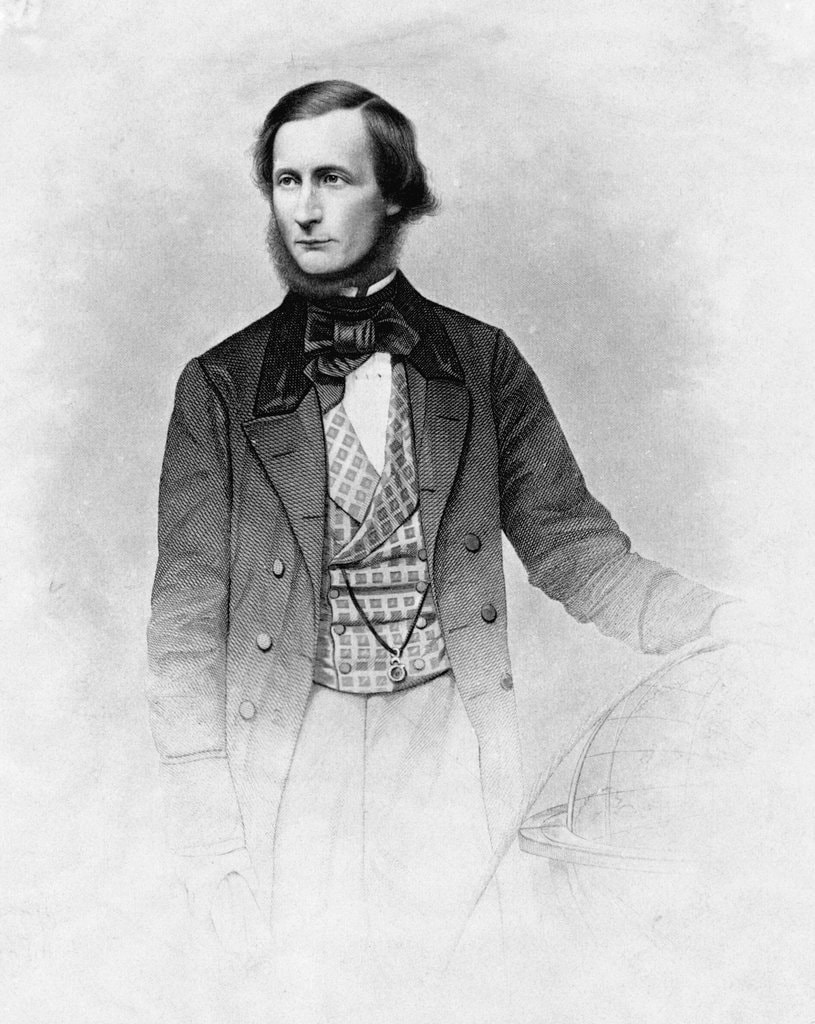

Американец с несгибаемой волей

Прогресс всегда двигали частники. По крайней мере, в западном полушарии. И заслуга того, что между Америкой и Англией была проложена телеграфная линия, принадлежит одному упорному и вполне состоятельному американцу Сайрусу Уэсту Филду. В возрасте 33 лет он уже заработал достаточно обширный капитал, так что мог всю оставшуюся жизнь кутить и не задумываться о работе. Младший сын священника добился всего сам на оптовой торговле бумагой.

Как любой богач того времени, он отправился в путешествие сперва по Европе, потом по Южной Америке, а затем заскучал в Нью-Йорке. Пока случай не свел его с инженером Гисборном, который хотел построить телеграфную линию к Ньюфаундленду. Этот остров был самой близкой к Европе точкой Северной Америки. Через его порты проходили все корабли, двигавшиеся в Штаты. И Гисборн хотел создать на острове телеграфную станцию, которая позволила бы на несколько дней ускорить передачу сообщений от пароходов из Европы в Нью-Йорк.

Гисборн искал деньги для продолжения работ, а Филд мыслил чуть шире: путь до Ньюфаундленда — это ведь только маленькое звено большой цепи. Зачем останавливаться, если два острова — Ньюфаундленд и Ирландию — можно напрямую этим кабелем связать? Зачем десятки дней ждать корабля из Европы, чтобы узнать оттуда новости, если это можно сделать за несколько секунд? Это должен был стать самый грандиозный проект того времени, который можно сравнить с изобретением современного интернета — телеграфа в каждом доме и мобильнике.

К тому же между Ирландией и Ньюфаундлендом совсем недавно открыли подводное плато, которое было словно создано для того, чтобы по нему проложили телеграфную линию. В отдельных местах его глубина достигала 4,5 километра. Решено! Сайрус Филд обратился к знакомым финансистам в Нью-Йорке, посетил Лондон и британские торговые предприятия, собрал первоначальный капитал, одобрение правительств США и Великобритании, а также поддержку их Военно-морского флота. Горящий и честолюбивый предприниматель сумел уговорить десятки людей на столь амбициозное предприятие, которым до него не рискнул заняться никто другой. Среди увлеченных был и будущий лорд Кельвин — Уильям Томсон, который исследовал распространение импульсов электричества вдоль кабелей.

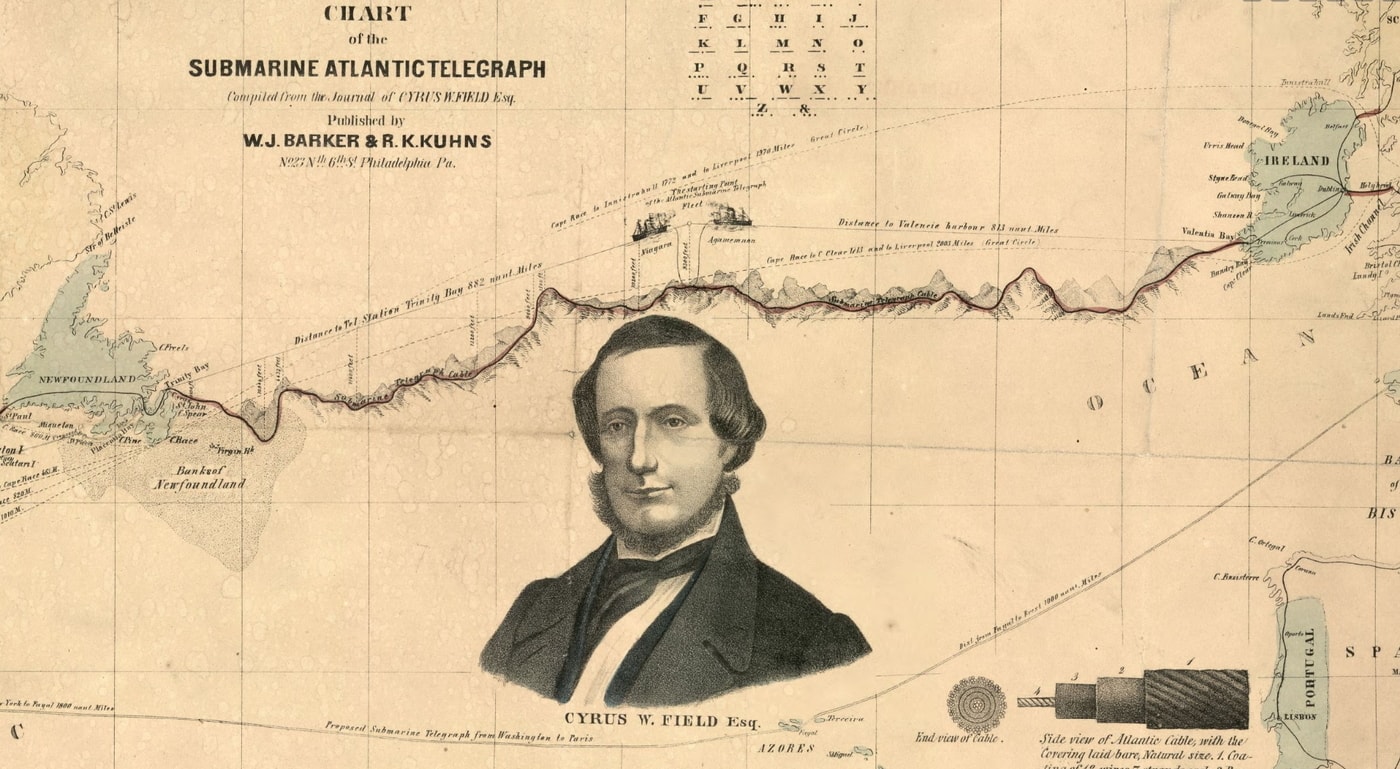

Проволока до Луны

У Сайруса были деньги и поддержка правительства. Оставалось лишь создать кабель. Предполагалось, что расстояние от одного острова до другого равно примерно 3000 километров. Но на всякий случай следовало обзавестись каким-нибудь запасом, а потому длина кабеля была равна примерно 4000 километров. Кипучая энергия Сайруса Филда подгоняла всех. Он хотел проложить кабель в течение лета 1857 года, пока Атлантический океан сохранял относительное спокойствие. А потому на тестирование было очень мало времени.

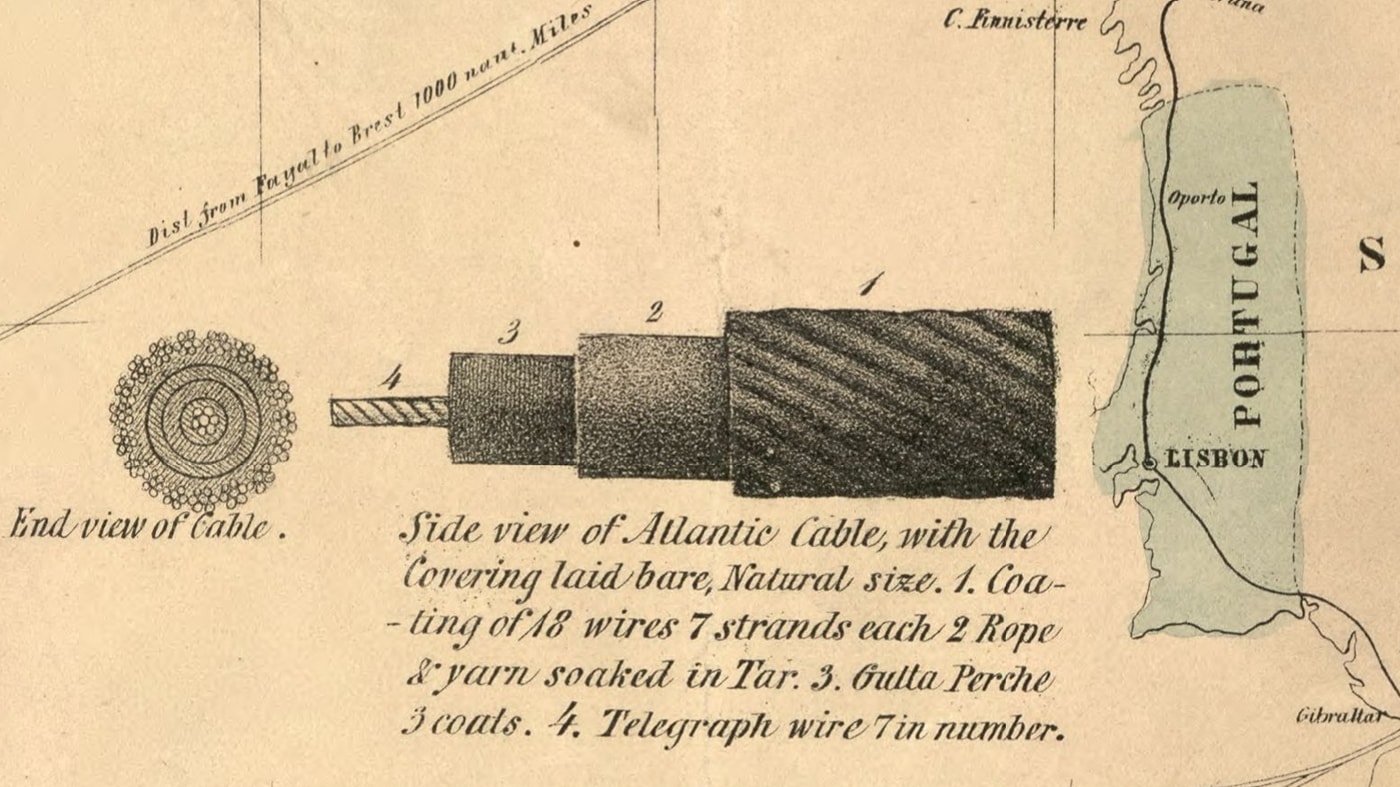

По итогу он представлял собой жилу из семи тонких и свитых воедино медных проволок. Их изолировали три слоя гуттаперчи. Создатели кабеля считали, что если бы в одном из слоев появилось повреждение, то остальных двух хватило бы для достаточной изоляции. Поверх гуттаперчи находилась обмотка из слоя пеньки. Внешней броней для всего этого служили 18 скрученных спиралью стальных проволок. Каждая проволока, в свою очередь, состояла из семи проволок диаметром поменьше. Если бы все эти жилки сложить в одну длинную проволоку, то ее бы вполне хватило для того, чтобы дотянуться до Луны.

При диаметре в 16 миллиметров 1 километр кабеля весил 620 кг, а его общий вес достигал 2500 тонн. Свили его за полгода. Оставалось только разделить его поровну и погрузить на два корабля, так как одному поднять такую громоздкую катушку было невозможно.

Серийное поражение

Возможно, это звучит крайне субъективно, но заслуга Сайруса Филда не в том, что он связал Европу с Америкой, а в том, что не сдался, когда все его предприятие не раз шло прахом.

5 августа 1857 года бухта ирландского острова Валентия кишела десятками кораблей и суденышек, украшенных красочными флагами. Местная знать в окружении свиты произносила торжественные речи, а корреспонденты все это внимательно записывали.

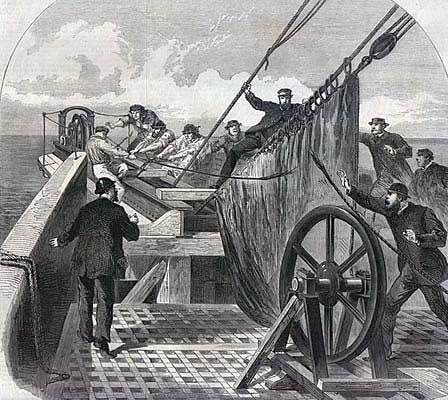

Прокладка кабеля началась следующим утром. По плану американская «Ниагара» должна была проложить свою часть груза от Ирландии, а затем посреди Атлантического океана конец ее кабеля должны были срастить с кабелем на британском «Агамемноне». Ему предстояло закончить начатое. В таком случае во время всего пути Сайрус Филд мог поддерживать связь с приемной станцией в Ирландии. Дабы контролировать, что линия действительно работает даже под толщей воды.

Когда корабль отошел на первые 10 километров, случился первый обрыв. Кабель заело в механизме вытравливания, и он оборвался. Пришлось развернуться, чтобы начать все сначала, на уже меньшей скорости. Но в десятках километров от берега начался серьезный перепад глубин от 1 до 3,6 километра. А потому регулировать скорость спуска кабеля было очень сложно. К тому же было совершенно непонятно, ложится кабель в таких условиях ровно или же опасно натягивается. В 600 километрах от Ирландии решили, что скорость стравливания надо уменьшить, но тормозные колодки поджали слишком резко, и кабель лопнул.

Седьмая часть дорогущего кабеля попросту сгинула в океане. Но, что страшнее, из-за досадной оплошности были пущены насмарку несколько лет подготовки. Быстро восполнить утрату не представлялось возможным, а отправляться в очередную экспедицию осенью или зимой было попросту бездумно: океан бы не позволил спокойно уложить ценный груз по дну. Тем не менее Сайрус Филд не терял надежды: все эти 600 километров ему удавалось поддерживать стабильную связь с Ирландией. А это значило, что его затея была вполне жизнеспособной.

В следующем, 1858 году прокладку решили начать без торжественных речей и дорогих гостей. Оба корабля должны были добраться до середины океана, срастить свои половинки кабеля и отправиться каждый в свою сторону. Но на этот раз сама Атлантика решила испытать волю Филда. Корабли попали в затяжной шторм, длившийся больше недели. Команда и оснастка серьезно пострадали, но страшнее всего были внутренние повреждения кабеля, который побросало по трюму.

Когда шторм закончился, корабли все-таки добрались до места встречи, но все три попытки начать прокладку заканчивались обрывом. Медлить было нельзя, продовольствие заканчивалось, и экспедицию решили вновь свернуть.

Правда, не откладывать до следующего года. Конечно, компаньоны Сайруса были недовольны: предприятие требовало все новых вложений, которые для них были равны убыткам. Возникали предложения попросту продать остатки дорогого кабеля, разбежаться и забыть эту затею как страшный сон. Отдельные директора покинули Совет в знак протеста, но Филд в середине лета снова вывел свой флот в море.

Триумфатор и изгой

Эта экспедиция была куда удачнее. Конечно, «Агамемнон» опять покидало в шторме, траектория корабля однажды сошлась с траекторией кита, да и связь с «Ниагарой» периодически пропадала. Но тем не менее оба конца кабеля без особых происшествий удалось доставить на берег.

В одночасье Сайрус Филд стал национальным героем Америки, преодолевшим невозможное расстояние. Первым же официальным сообщением британская королева поздравила американского президента с завершением предприятия. Два материка вместо недель теперь разделяли лишь минуты. И в такой триумф прогресса и науки было сложно поверить обывателю той поры.

Тем не менее Филда то и дело таскали на приемы к президенту в кортеже по главным улицам Нью-Йорка, который 1 сентября публично чествовал предпринимателя. Но если первые сообщения проходили по линии быстро и без помех, то чем дальше, тем хуже становилась связь.

Источник

Как в блокадный Ленинград тянули «кабель жизни». Уникальные дневники и фото

К 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда «Известия» собрали документальные сведения о «кабеле жизни», который помог преодолеть энергетическую изоляцию города: уникальные дневниковые записи, чертежи и фотографии. Полученные от дочери автора проекта подводной электролинии Никодима Туманова материалы раскрывают малоизвестные детали о ходе работ. Например, о том, как по ночам женщины помогали военным прокладывать кабель и закреплять его тяжелыми свинцовыми муфтами, почему для электроизоляции использовали бумагу для печатания денег и за что инженера Туманова чуть не отдали под трибунал.

Энергетическая блокада

Ладожское озеро вошло в историю, став знаменитой Дорогой жизни, по которой в Ленинград привозили жизненно необходимое продовольствие и эвакуировали людей. Ладога же помогла прорвать энергетическую блокаду осажденного города.

Осенью 1941 года электростанции почти в полтора раза увеличили выработку электроэнергии, обеспечивая работу оборонных предприятий для нужд Ленинградского и Московского фронтов. В итоге были израсходованы почти все и без того небольшие запасы топлива, имевшиеся в городе. Жители фактически остались без тепла и электричества.

В результате энергетической блокады первая зима стала самой страшной. Остановились трамваи и троллейбусы, в домах пропало электро- и теплоснабжение, практически перестал работать водопровод, и всё это — в условиях жесточайших морозов.

Сотрудники электростанций собирали остатки топлива на эвакуированных или остановивших работу предприятиях, разбирали на дрова деревянные дома. 25 января 1942 года — самый тяжелый день для энергетики Ленинграда: во всей системе работала только ГЭС-1, неся нагрузку всего в 3000 кВт. Топлива оставалось на несколько дней. Электроэнергию получали только хлебозавод, госпиталь и Смольный.

В марте 1942 года на совещании в Смольном было принято решение о передаче столь необходимой блокадному городу электроэнергии с Волховской ГЭС, проложив в самом узком месте Ладожского озера бронированный кабель.

Подвиг инженерный и человеческий

Однако на прямой вопрос Сталина, как именно будет передаваться энергия по дну Ладожского озера, никто из партийного начальства ответить не смог. Тем не менее 7 августа 1942 года Военный совет Ленинградского фронта принял решение о прокладке подводного кабеля, причем на подготовку проекта было выделено всего 11 дней.

Перед энергетиками поставили сложнейшую задачу: с нуля и в короткий срок спроектировать уникальную подводную электропроводку. Требовалось с учетом реалий военного времени произвести все расчеты: сколько и каких материалов потребуется, как обеспечить электроизоляцию, сколько людей и транспорта будет нужно, как предотвратить аварийные ситуации. Сделать это было необходимо.

Сделать всё это предстояло сотрудникам «Ленэнерго», а сами работы по прокладке кабеля поручили молодым инженерам Никодиму Туманову и Ивану Ежову.

— Ежов и Туманов придумали и реализовали новый способ, который заключался в предварительном монтаже всей длины кабельной вставки в 22,5 км (более 40 барабанов) в укромном месте в бухте Морье на Ладожском озере, — рассказали «Известиям» в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Ленэнерго».

Проект был настолько важен, что кабельщикам нужен был особый статус. Военный совет Ленинградского фронта выписал постановление на имя товарища Туманова (рис.1, публикуется впервые), в котором указывалось, что военные должны оказывать ему всю возможную помощь при выполнении работ.

Предполагалось, что укладывать кабель будут на глубину 18–20 м, а перевозить — на железной барже водоизмещением 800 тонн.

— Кабель надо было резать на куски и соединять специальными муфтами, — сказала «Известиям» дочь Никодима Туманова хранитель отдела западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа Татьяна Косоурова. — Муфта складывалась из двух свинцовых половинок, вес каждой составлял 220 кг.

По предварительным подсчетам, таких конструкций требовалось 300 штук. Ими предлагалось соединять фрагменты кабеля, которые в итоге должны были составить пять линий энергопередачи. Были привлечены рота связи № 162, аварийно-спасательный отряд Краснознаменного Балтийского флота и отряд подводно-технических работ. Для укладки кабеля нужно было много рабочих рук, для этого заводы выделили больше сотни сотрудников, в основном женщин. Отбирали наиболее выносливых и здоровых. Многие сами просились на Ладогу: питание в лагере «Ленэнерго» было лучше, чем в городе. Кормили здесь три раза в день, к обеду полагался чистый ржаной хлеб нормального состава.

Прокладывали кабель следующим образом: сто женщин выстраивались в шеренгу и на вытянутых руках передавали доставленный из Ленинграда электропровод на баржу, где его в размотанном виде сгружали в трюм. Затем буксир выводил судно в озеро. На месте укладки кабель спускали в воду. Затем водолазы уже под водой разрезали его и подавали концы монтерам, которые находились на небольших грузовых судах — плашкоутах. На них же находились и тяжелые муфты, в которые монтировали концы провода. Затем уже готовые звенья энергоцепи при помощи специального катера с лебедкой водолазы спускали на дно.

Под угрозой трибунала

В период столь изнурительных работ строителям пришлось пережить немало бед. Так, 24 сентября неожиданно отключился уже проведенный второй кабель. Произошла авария, береговая муфта взорвалась. Как вспоминает Татьяна Косоурова, приехавшее начальство стало искать виновных и решило отдать под суд ее отца, Никодима Туманова.

— По законам военного времени суд в военные годы был преобразован в трибунал, — рассказала она. — Что пережил мой отец во время бесконечных допросов следователя, который приехал на берег Ладоги, трудно себе представить! Но ему всё же удалось доказать, что кабельщики не виноваты в аварии. Это те, кто вводил электропровод в эксплуатацию, дали слишком большую нагрузку, и он не выдержал.

Строительство всех пяти линий было завершено 5 ноября 1942 года. На все работы, которые из-за угрозы обстрела велись преимущественно по ночам, ушло 48 суток. Бригада выполнила свое задание не только на высшем уровне, но и досрочно — изначально на работы отводилось несколько месяцев. Электроснабжение осажденного города было восстановлено. Уникальная сеть работала вплоть до снятия блокады.

«Мало было проложить и смонтировать кабель через Ладожское озеро, главное, чтобы он бесперебойно передавал электрическую энергию из Волхова в Ленинград. Защищать Родину теперь нужно не только с автоматом в руках на передовой, но и техникой в тылу — если, конечно, тылом можно назвать блокадный Ленинград», — писал в дневниках сам Никодим Туманов.

Известие о прорыве блокады, который произошел 18 января 1943 года, вызвало общее ликование у кабельщиков. Как пишет в своих дневниках Никодим Туманов, они остро ощутили себя защитниками города и членами единой сплоченной команды.

Кабель с «денежкой»

Интересно, что у спасительной электролинии, проложенной по дну Ладоги, есть и второе название. Как пояснили «Известиям» в «Ленэнерго», вместо отсутствовавшей в Ленинграде специальной бумаги для изоляции пришлось использовать бумагу с водяными знаками, предназначенную для выпуска денег. За это «кабель жизни» получил свое второе название — кабель «с денежкой».

— В отличие от изоляционной в городе имелся большой запас этой бумаги, — сообщил «Известиям» заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Владимир Павлов. — Она была пропитана слюдой в сочетании с канифолью.

Через несколько месяцев после снятия блокады, в мае 1943 года, сотрудники «Ленэнерго» построили новую высоковольтную линию электропередачи Волхов–Ленинград с переходом через Неву на сваях старого железнодорожного моста. После полного снятия блокады был смонтирован постоянный, так называемый Шлиссельбургский, переход через Неву.

Как пояснили эксперты, в конце войны весь «кабель жизни» был поднят со дна Ладожского озера. В распоряжении «Известий» оказалась записка (рис. 2, публикуется впервые), в которой указано, что было необходимо для выемки одного кабеля. Отчитываться нужно было за всё, даже за жидкое и кусковое мыло.

Интересно, что кабель оказался настолько крепким, что его использовали повторно, проложив под асфальтом Невского проспекта для электроснабжения. Он служит петербуржцам по сей день.

Источник