Способы защиты кабелей от коррозии

способы защиты кабеля от коррозии

В рабочих условиях кабели требуют определенной защиты от коррозии и иного вредного воздействия окружающей среды. Как и со многими электроприборами, в качестве средства электрохимической защиты используют анодные электроды, сделанные из магния. Магниевый сплав замедляет процесс электро-коррозионного разрушения металлов.

Поэтому большое значение имеет защита кабелей от коррозии, которая должна предусматриваться на этапах проектирования, монтажа и эксплуатации линий электроснабжения. В случае открытой площадки проблема решается путем окрашивания брони или оболочки специальными антикоррозионными составами. При подземной прокладке кабеля для его защиты от коррозии приходится принимать специальные меры.

Виды коррозии кабельной продукции

Применяемые способы защиты кабелей от коррозии зависят от того, какому именно типу коррозионного воздействия подвержена линия электропередачи. Это определяется местом ее прокладки, условиями эксплуатации и материалами кабеля.

Различают следующие основные виды коррозии:

- электрохимическая (почвенная);

- электрическая;

- межкристаллитная.

Причиной почвенной коррозии металлических оболочек и брони кабелей является воздействие агрессивных веществ, содержащихся в грунте. В почве постоянно присутствуют соли, щелочи, кислоты, которые выступают в качестве электролита. При контакте этих веществ с металлом на его поверхности образуются микроскопические гальванические элементы, в которых в качестве электродов выступают разные по структуре зерна металла или зерна металла и содержащиеся в его составе примеси. Протекание токов между этими электродами обуславливает быструю коррозию. Свинцовая кабельная оболочка быстрее всего разрушается при наличии в почве нитратов, извести и известняка, уксусной кислоты, доменных шлаков и каменноугольной смолы, большой концентрации перегноя. Стальная броня плохо переносит присутствие в грунте серных и сернокислых соединений, а также соединений хлора. Алюминиевые оболочки быстро корродируют во влажной почве, независимо от ее состава.

Электрическая коррозия протекает в результате воздействия на металлическую оболочку или броню кабеля блуждающих токов. Эти токи образуются в результате эксплуатации рельсового транспорта на электрическом ходу. Рельсы выступают в качестве обратных проводов, по которым ток возвращается на тяговую подстанцию. При этом существенная доля тока уходит в землю, образуя блуждающие токи. При наличии в зоне их действия кабеля с металлической оболочкой или броней возникает коррозия. За год блуждающий ток силой 1 А способен разрушать 3 кг алюминия, 9 кг стали, 35 кг свинца. При этом в некоторых случаях сила блуждающих токов может составлять несколько десятков ампер.

Межкристаллитная коррозия характерна для свинцовой брони и кабельных оболочек. Она возникает в результате длительного воздействия вибрации. Наибольшей угрозе подвержен кабель, проложенный вблизи железнодорожных и автомобильных магистралей, трамвайных путей, на мостах и т.д. При длительном воздействии вибрационных нагрузок свинцовая оболочка может растрескиваться. Причем трещины проходят, как правило, по границам зерен металла (кристаллитов), вследствие чего между ними начинают протекать коррозионные процессы, которые дополнительно усиливаются образованием окиси свинца.

Меры защиты от почвенной коррозии

Для предотвращения почвенной коррозии, в первую очередь, необходимо правильно выбрать маршрут прокладки кабельной трассы. Он не должен проходить в болотистой местности, в грунтах с повышенным содержанием влаги и извести. Также следует избегать участков с повышенным загрязнением, в том числе районы свалок бытовых и промышленных отходов, стока промышленных вод, мест с насыпными грунтами, включающими шлаки и т.д.

Если прокладку трассы мимо таких мест не удается обеспечить, то рекомендуется использовать кабельную продукцию с защитным пластиковым покрытием оболочки. При расположении в грунтах с повышенным содержанием агрессивных веществ эффективную защиту металлических оболочек кабелей дает прокладка внутри асбестоцементных труб.

Дополнительно может потребоваться использование электрических способов защиты от коррозии.

Меры защиты от электрической коррозии

Для предотвращения этого типа коррозии используются способы электрической защиты кабеля, которые также применяют и для защиты от химической коррозии.

Суть электрической защиты заключается в подаче отрицательного потенциала на металлическую оболочку кабеля, что позволяет прекратить на ее поверхности электролитические процессы.

Электрическую защиту подразделяют на три типа:

При катодной защите земля работает как катод. Между оболочкой кабеля и грунтом при помощи специальной катодной станции прикладывается разница потенциалов, что приводит к возникновению постоянного тока. Его протекание от почвы на кабель обеспечивает поляризацию.

Протекторная защита от коррозии не требует использования внешнего источника поляризационного тока. В качестве него используется гальванический элемент, который формируется металлической оболочкой кабеля («катод») и специальным металлическим элементом («анод»). Между ними в среде электролита возникает разница потенциалов. В результате протекания поляризационного тока происходит реакция восстановления металла кабельной оболочки и окисления протектора. Для защиты металлической оболочки кабелей от коррозии в зоне действия блуждающих токов промышленной частоты используются не обычные, а поляризованные протекторы. Их особенностью является подключение к кабельной оболочке через диод.

Электрический дренаж — это способ защиты кабеля от коррозии, предусматривающий отвод блуждающих токов при помощи проводника. Дренажный проводник подключается к металлической оболочке кабеля в центральной части анодной зоны, где накапливается наиболее значительный потенциал по отношению к земле. По этому проводнику блуждающие токи отводятся к минусовой шине подстанции или к рельсам.

Меры защиты от межкристаллитной коррозии

Для прокладки в зонах значительного вибрационного воздействия рекомендуется использовать кабель со свинцовой оболочкой особых марок. Они отличаются наличием в составе оболочки специальных присадок, которые повышают вибрационную стойкость металла. Прокладка кабеля в таких зонах должна осуществляться только цельным куском, поскольку на муфтовых соединениях межкристаллитная коррозия усиливается. Чтобы уменьшить вибрационное воздействие, рекомендуется выполнять прокладку кабеля в специальных коробах, наполненных песком, с использованием резиновых прокладок и других амортизирующих элементов.

Источник

Защита от коррозии кабельных линий 6-10-35-110 кВ

Виктор БАРИНОВ, советник директора;

Николай СОЛОВЬЁВ, заместитель директора по техническим вопросам — главный инженер, филиал ОАО «Ленэнерго» — «Кабельная сеть»

Коллектив филиала ОАО «Ленэнерго» — «Кабельная сеть» вместе со всеми подразделениями ОАО «Ленэнерго» 15 июня 2011 года отметил 125-летие появления электросетей в Санкт-Петербурге.

Первые кабельные линии были проложены в 1883 г., и сегодня в сети города работают сотни километров кабелей дореволюционных прокладок, в том числе и кабели 20 кВ, которые были впервые проложены в 1914 году.

На начало 2011 года предприятие эксплуатировало (баланс, обслуживание, аренда и бесхоз) примерно 19,5 тысячи км КЛ 0,4—6—10—35—110 кВ.

Ежегодно по разным причинам повреждается некоторое количество КЛ, в том числе и по причине коррозии металлических оболочек кабелей (табл. 1). Доля таких повреждений значительна. Так, в 2010 году в сети 6 кВ повредилось 11% КЛ от общего числа повреждений (в 2009-м — 16%), а в сетях 10 кВ — 12% (в 2009-м — 14%).

В сетях 35 кВ было 6 повреждений по причине коррозии свинцовых оболочек.

В 2010 году было два случая коррозии свинцовых оболочек КЛ 110 кВ от блуждающих токов. Так как этот вид повреждений имеет не локальный характер, а распространяется по длине КЛ на десятки, а иногда и на сотни метров, объёмы ремонтов достаточно велики.

Высокая коррозионная повреждаемость обусловлена тем, что повсеместно на территории Санкт-Петербурга почва имеет повышенную влажность и агрессивные компоненты (NO3, SO4, Cl и органические вещества), а также высокий уровень блуждающих токов, генерирующихся в зонах расположения промышленных предприятий и линий электрифицированного рельсового транспорта.

Коррозионная активность грунтов по такому показателю, как pH (ГОСТ 9.602-2005), показывает, что в городе очень много коррозионно-опасных зон по грунтам (pH 4,3 и менее или 9,2 и выше до 12,2).

По видам коррозии мы различаем: почвенную, от блуждающих токов (часто они сопутствуют друг другу) и чисто химическую коррозию — фенольную. Фенольная коррозия встречается на кабелях, где защитные покровы при изготовлении обрабатывались продуктами каменноугольной смолы. Сейчас встречается крайне редко, так как такая пропитка прекращена.

До недавнего времени обстановку усугубляло и то, что коммунальные службы убирали улицы в основном методом снеготаяния, путём разбрасывания соли или смеси соли с песком.

Учитывая все эти факторы, основное количество кабелей 6—10—35 кВ имеет свинцовую оболочку и примерно 2% — алюминиевую.

Наилучшим образом зарекомендовали себя в отношении устойчивости к агрессивным грунтам и блуждающим токам кабели марок АСБ2л и АСБ2л Шв.

Анализ повреждаемости за 1985—2010 гг. выявил, что кабели с алюминиевой оболочкой повреждаются более чем в 6,3 раза чаще, чем кабели со свинцовой оболочкой. Коррозионные повреждения имеют примерно 800 КЛ 6—10—35 кВ со свинцовой и алюминиевой оболочкой. Во всех частях города насчитывается примерно 400 адресов, где отмечались случаи коррозионных повреждений КЛ.

С 2003 г. в ОАО «Ленэнерго» стали массово применять кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, однако эти кабели ещё нескоро заменят действующие КЛ, так как интенсивная прокладка и замещение КЛ идут только в сети 110 кВ.

На начало 2011 года кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена составили 43% от эксплуатируемых КЛ 110 кВ общей протяжённостью 191,9 км.

В сети 0,4 кВ кабели с пластмассовой изоляцией составляют 14,2%, из них с изоляцией из сшитого полиэтилена — 11%, а в сети 6—10 кВ кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена только 7,1%.

В случае коррозионного повреждения действующих КЛ 6—10—35—110 кВ делается следующее:

• производится анализ пробы грунта из котлована, где ведётся ремонт КЛ;

• осуществляется химический анализ продуктов коррозии и защитных покровов;

• участки оболочки кабеля, повреждённые коррозией, и продукты коррозии обрабатываются тетраметилдиадофенином в растворе 50-процентной уксусной кислоты, и изменение их цвета (посинение) подтверждает наличие коррозии от блуждающих токов. Этот метод разработан в Кабельной сети «Ленэнерго» в 1960 г. инженером-химиком М.В. Янишевской в сотрудничестве с Лесотехнической академией. На основании полученных данных разрабатываются мероприятия, обновляется карта коррозионных зон. Дополнительные сведения для карт также получаются после анализов проб грунтов с новых адресов прокладок КЛ.

Для защиты от блуждающих токов КЛ 6—10—35 кВ подключаются в совместные катодные защиты, которые осуществляются теми организациями, чьи инженерные подземные сооружения (водопроводные сети, газовые сети, тепловые сети) пересекают КЛ или идут параллельно.

Включение в систему совместной защиты КЛ производится через вентильные блоки, которые предотвращают перетекание токов из других защищаемых сооружений на оболочки КЛ. В настоящее время в эксплуатации находится 1120 блоков совместной защиты.

В системе электроснабжения Санкт-Петербурга действуют маслонаполненные КЛ 110 кВ низкого и высокого давления, а также КЛ 110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. КЛ 110 кВ низкого давления в основном выполнены кабелем МНСК со свинцовой оболочкой и небольшое количество — кабелем МНГАШву с алюминиевой гофрированной оболочкой. КЛ 110 кВ высокого давления имеют стальные трубы толщиной 10 мм с нанесённой на них весьма усиленной изоляцией.

В соответствии с «Руководящими указаниями по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозий» [1] электрохимическая защита маслонаполненных КЛ 110 кВ должна выполняться отдельно от других подземных сооружений, при этом значения защитных потенциалов на оболочках МНКЛ 110—220 кВ должны находиться в пределах, описанных в литературе [2].

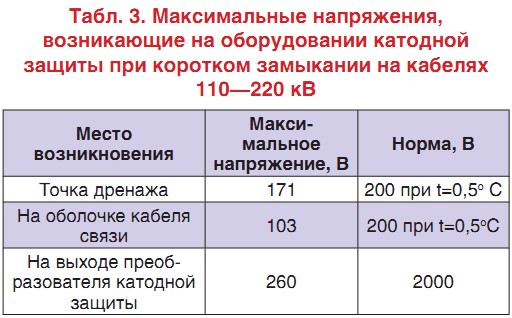

Для определения значений потенциала (табл. 2), возникающего на устройстве катодной защиты, в Ленэнерго в 1982 г. были произведены исследования, при которых ток короткого замыкания в одной из фаз кабельной линий 220 кВ достигал 25 800 А, при этом проводились измерения на всех сопутствующих металлических сооружениях. Наибольшие напряжения, возникшие на оборудовании катодной защиты, приведены в табл. 3 [3].

Как видно из табл. 2, защитный потенциал должен поддерживаться для алюминия и стали в более узком интервале, чем для свинца.

Для примера: на КЛ высокого давления одной из организаций в Санкт-Петербурге в течение 2007—2008 гг. отмечено несколько случаев коррозионного разрушения стальной трубы на участке примерно 50 м в районе колодца № 2, приведших к утечкам изоляционного масла.

Вид повреждения — цепочка каверн с крутыми краями диаметром около 10—15 мм и шагом 10 см на всю толщину стальной трубы.

Как видно из рисунка, в течение ряда лет защитный потенциал почти на всей длине был ниже минимального.

Трасса КЛ имеет приближения к электрифицированной железной дороге 25—30 м на значительной длине и удаление примерно 900 м.

На начальном периоде строительства и эксплуатации систем катодных защит МНКЛ 110—220 кВ применялись катодные станции различных типов (КСС, ТСК, СКЗМ, ОПС, ТП, АП) с ручной регулировкой защитного потенциала и с использованием в качестве анодного заземления графитопластовых электродов или бывших в употреблении железнодорожных рельсов.

Графитопластовые электроды показали себя неудовлетворительно, их срок службы в 2—3 раза меньше, чем рельсов (средний срок — 10 лет). Основная причина — технология монтажа не создавала надёжного контакта дренажного кабеля к оголовку АЗ. Другой важнейший фактор, влияющий на срок службы АЗ, — это количество электричества, протекающего через заземление (или средний ток АЗ). Ввиду узости интервала допустимого защитного потенциала ток АЗ приходилось держать на пределе.

С появлением катодных станций, работающих в автоматическом режиме, эффективность катодных установок возросла. Это было достигнуто в результате модернизации катодных станций посредством установки блоков автоматического управления выходными токами, преобразователей катодной защиты и измерительных электродов сравнения, с которых снимается сигнал обратной связи. Эта работа была выполнена в НИИ постоянного тока совместно с Кабельной сетью «Ленэнерго». Количество электричества, протекающего через АЗ, уменьшилось не менее чем на 20%.

Для снижения эксплуатационных расходов была выбрана станция ОПЕ-63/48 мощностью 3 кВт, в качестве АЗ — железнокремниевые электроды ЗЖК-1500 длиной 3 м, глубина заложения — 1,5 м.

В настоящее время реконструированы уже 43 катодные установки из 48. Работа продолжается.

Замеры потенциалов проводятся ежеквартально с апреля по ноябрь включительно на контурах заземлений стопорных и соединительных колодцев МНКЛ 110—220 кВ. Они выполняются цифровым мультиметром ДТ-832 с внутренним сопротивлением 1 МОм/Вт, с применением неполяризованного медносульфатного электрода, а там, где есть асфальт или лёд, используется стальной электрод. Однако при прохождении по нему блуждающего тока стальной электрод поляризуется и вносит погрешность в измеряемую величину потенциала.

Станции катодной защиты осматриваются ежемесячно, регулировка катодных станций, работающих в ручном режиме, проводится ежеквартально с проверкой эффективности их работы.

«Руководящие указания по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозий» введены в 1996 г. За это время вышло в свет много новых нормативных документов, появилось и применяется новое оборудование, в том числе кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Складывается впечатление, что при прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена вопросы коррозионной повреждаемости отпадают сами собой. Однако это не так. Одно из требований к эксплуатации таких кабелей — это регулярные испытания напряжением 10 кВ в течение 1 минуты пластмассовой оболочки, чтобы грунтовые воды не попадали внутрь кабеля (при вводе в эксплуатацию через год после ввода в эксплуатацию и далее через каждые 3 года). Однако очень часто на практике происходит не полная замена КЛ с бумажно-пропитанной изоляцией на кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, а только часть, при этом теряется возможность испытания оболочки [4].

Учитывая крайне низкий уровень электромонтажных работ, повреждения оболочек происходят повсеместно. При этом пробы грунтов и грунтовых вод с новых трасс прокладок в большинстве случаев не берутся, в то время как именно сейчас осваиваются окраины города, территории бывших свалок. Например, в 2010 году из 194 проб грунтов, сданных в химическую лабораторию филиала, 15% (29 проб) оказались высокой коррозионной активности.

ВЫВОДЫ

Электрохимическая защита МНКЛ 110 кВ — важнейшее мероприятие, повышающее надёжность работы КЛ.

При проектировании катодной защиты надо применять катодные станции, работающие в автоматическом режиме.

Применение кабелей 10 кВ и выше с изоляцией из сшитого полиэтилена не снимает вопросы защиты от коррозии.

«Руководящие указания по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозий» требуют пересмотра и дополнения в части применения кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

ЛИТЕРАТУРА

1. Руководящие указания по электрохимической защите подземных энергетических сооружений от коррозий. РАО ЕЭС России, 1996 г., с. 18.

2. ГОСТ 9.602-2005. «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии», с. 18.

3. В.М. Баринов, Н.И. Тесов. Защита подземных инженерных сооружений от коррозии. Издательство «Недра», Санкт-Петербург, 2008 г., с. 47—48.

4. Объём и нормы испытаний электрооборудования. РАО ЕЭС России. Москва, 2006 г., с. 174.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Источник