Подводная укладка кабелей. Как это делается

В начале июля я подготовил интересную для сообщества публикацию о глубоководных кабелях связи, в которой основной упор был сделан на особенности конструкции глубоководного кабеля по сравнению с привычной нам оптикой. К сожалению, очень мало внимания было уделено самому процессу и способам укладки кабеля по дну рек, морей и океанов. Сейчас я хочу исправить эту ситуацию и познакомить вас с краткой информацией о том, как же прокладываются линии связи, в том числе в таких непростых как водная среда условиях.

Но сначала о главном. Об оборудовании

В комментариях к предыдущему материалу возник резонный вопрос, что за черное устройство схематически изображено на гифке, показывающей процесс укладки кабеля?

Как это ни удивительно, данное устройство называется подводный кабелеукладчик. Исходя из конструкции кабелеукладчики разделяют на несколько типов:

- Ножевые

- Роторные

- Гидравлические

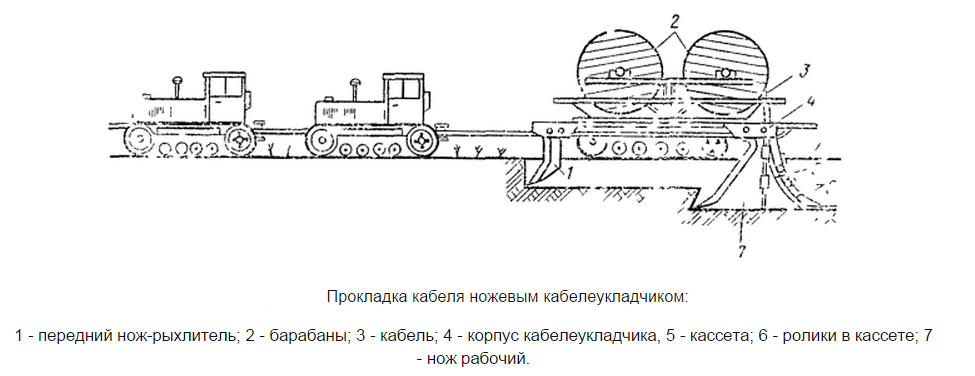

Ножевой кабелеукладчик представляет из себя аналог плуга и имеет весьма незамысловатую конструкцию: рабочий расклинивающий нож и передний нож, барабаны, на которые намотан кабель для укладки, кассеты, ролики, уменьшающие трение кабеля внутри кассеты. Ножевой кабелеукладчик во время работы буксируется. На примере схематического изображения ниже могут использоваться трактора или другие тяговые машины на колесном или гусеничном ходу.

Принцип работы ножевого кабелеукладчика выглядит следующим образом: При движении рабочий нож расклинивает грунт, образует траншею между поверхностью грунта и своей расклинивающей частью, глубина которой достигает 1,5 метров. К тыльной стороне ножа на шарнирах прикреплена пустая кассета, через которую пропускается кабель (или сразу несколько кабелей) и укладывается на ее дно.

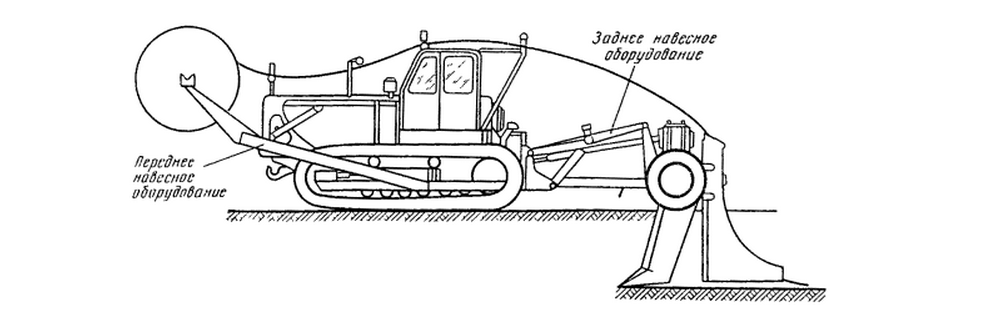

Также существуют и самодостаточные модели на собственном ходу, не требующие буксировки.

Однако, если вы думаете, что достаточно воткнуть нож и начать тянуть, вы глубоко заблуждаетесь. Для различных типов грунтов существуют свои правила и рекомендации по проведению подготовительных мероприятий перед началом использования кабелеукладчика. В первую очередь — это так называемая пропорка или по-другому рыхление грунта. Интенсивность и масштабность проведения подготовительных работ напрямую зависит от типа грунта. Понятное дело, что копать мягкий грунт проще, чем скальную породу, да и шанс нарваться в процессе на препятствия на порядок ниже.

Отдельным подтипом является подводный ножевой кабелеукладчик. Закапывать кабель в грунт в прибрежных зонах необходимо для того, чтобы уберечь его от якорей, траллов и прочей человеческой и животной деятельности. Используется данный метод в прибрежных зонах на небольших глубинах. Само устройство двигается по дну на специальных полозьях. Обычный подводный кабелеукладчик прорывает не очень широкую, 0.1 — 0.2 м, и неглубокую,

0.7 м, траншею, в которую закладывается кабель. Само оборудование буксируется судном со скоростью примерно 3 км/ч и связано с ним отдельным кабелем для контроля состояния самого устройства и проводимых им работ.

Роторный кабелеукладчик — это самоходный роторный экскаватор с прицепной тележкой, оборудованной устройствами для погрузки, транспортировки и укладки кабеля. Такой кабелеукладчик используется для прокладки кабеля и в талых, и в мерзлых грунтах. Основное рабочее устройство роторного кабелеукладчика — диск с режущими зубьями. Производительность роторного кабелеукладчика — до 1 км траншеи в день.

Принципиальное отличие конструкции по сравнению с ножевым кабелеукладчиком заключается механизме копания траншеи:

Устоявшееся название такого устройства КВГ — Кабелеукладчик Вибрационный Гидравлический, хотя на самом деле он представляет из себя устройство ножевого типа.

ПГКУ или Подводные Гидравлические Кабелеукладчики используются при прокладке кабелей через реки и другие водные преграды с использованием судов. К, фактически, гидравлическому буру, который представляет собой основную рабочую часть механизма, подключен шланг/труба идущий к насосу, размещенному на судне. На бур подается струя воды под давлением, которая разрыхляет породу и пробивает в грунте траншею для последующей укладки в нее кабеля.

Стоит помнить, что укладка кабеля в грунт под водой необходима только при небольших глубинах. При прокладке кабелей в открытом океане он просто укладывается на дно (глубина до 8 км!), где ничего, кроме морской воды и давления ему не грозит (кроме форс-мажоров в виде сейсмической активности).

Если с закапыванием в землю все понятно, то как протянуть кабель через воду может вызвать ряд вопросов.

Мелкие водные преграды

Под мелкими водными преградами подразумеваются ручьи, небольшие озера, неширокие болота и реки, в том числе горные.

При глубине менее 0.8м к спец. оборудованию не прибегают и производят укладку как и по всей протяженности трассы. При глубине рек от 0.8 до 6.0м используют подводный кабелеукладчик.

Перед прокладкой кабеля производится огромное количество подготовительных работ. Я опущу момент о необходимости подготовки инфраструктуры и получения разрешений, и перейду непосредственно к подготовке перед стартом работы кабелеукладчика. Из проводимых мероприятий можно выделить следующие:

- Срезка береговых откосов бульдозером или экскаватором для обеспечения плавного спуска кабелеукладчика с берегов и выхода его из воды;

- Отмыв гидромониторами обнаруженных при водолазном обследовании препятствий и удаление их с трассы;

- Двух-трехкратная пропорка грунта по намеченному маршруту;

- Проверка герметичности оболочки кабеля избыточным воздушным давлением, испытание постоянным током, прозвонка жил;

- Погрузка кабеля на кабелеукладчик и выход к основной стадии работ.

Прогон кабелеукладчика через неширокие (менее 300 м) реки производится при помощи тяги тракторной колонны.

Немалую роль в ходе работ имеет и местность, в которой они проводятся. Например, замерзание водной поверхности и образование толстого слоя льда, способного выдержать людей и колесно-гусеничное оборудование, как это ни удивительно, значительно облегчает процесс, если на данном отрезке необходимо было использовать кабелеукладочные суда (дистанция 400 и более метров). Рабочими делается майна (прорезь во льду), через которую и опускается на подготовленное дно кабель.

Укладка кабеля на дно при использовании судна

Если через неширокие реки протянуть кабель можно используя механизированную технику, расположенную на другом берегу, то для проведения мероприятий по кабелеукладке на широких реках, а так же в прибрежных зонах и открытом море приходится использовать специально оснащенные баржи или суда.

Как говорилось выше, для работ под водой популярностью пользуются гидравлические кабелеукладчики. Это вполне резонно: речное или морское дно более податливо, чем мерзлый грунт или горная порода, и усилия поданной под давлением струи воды будет достаточно для того, чтобы «прорубить» щель в грунте для дальнейшей укладки кабеля.

Стоит заметить, что в траншеи кабель укладывается на глубинах до 1500-2000 м из-за рыболовецкой деятельности и прочих факторов. В подобных ситуациях приходится использовать ножевой принцип укладки или по-простому опускать на дно морское гигантских размеров плуг, который его вспашет и позволит обезопасить кабель от снастей и прочих неприятностей. На больших глубинах по понятным причинам используются мощные, армированные кабели которые просто укладываются на грунт.

Фото плуга, с расчетной рабочей глубиной в 2000 метров

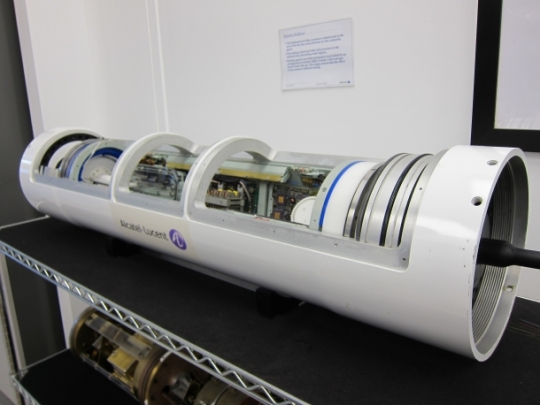

Если в случае малых дистанций используется цельный кусок кабеля, то при прокладке в море расстояния увеличиваются в разы, а погонная длина бухты кабеля ограничена. Плюс ко всему, при передаче сигнала на большие расстояния происходит его искажение и затухание. Для компенсации этих потерь, учитывая конструкцию кабеля описанную в предыдущей статье, в местах сращивания или на других необходимых участках используют усилители сигнала и ретрансляторы. Проблем с питанием не возникает, конструкция оптоволоконного кабеля подразумевает возможность передачи тока от которого и запитывается оборудование размещаемое на дистанции до 150 км друг от друга.

Вот так выглядит усилитель сигнала до установки монтажа, в частичном разборе:

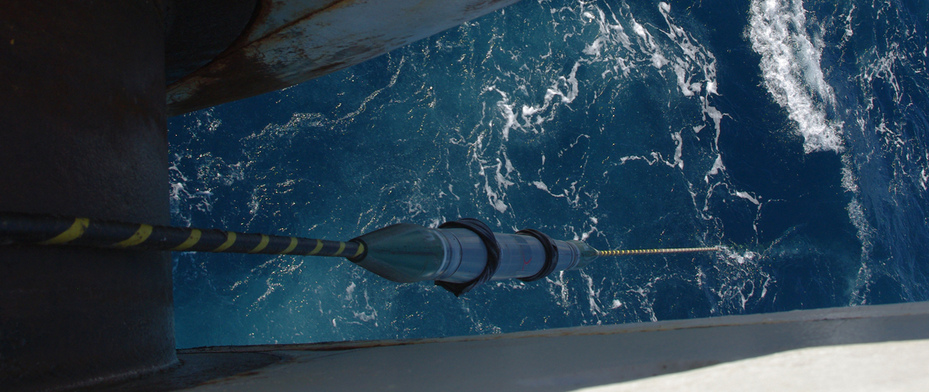

А так он выглядит уже готовый к укладке на дне океана:

Но что делать, если ретранслятор ставить рано, а бухта кабеля закончилась?

Как говорилось выше, ретрансляторы в зависимости от свойств кабеля и обстоятельств укладки могут монтироваться с частотой до 150 км. Современная промышленность позволяет изготавливать и доставлять кабели длинной в среднем 5, а иногда и 25 км, что значительно меньше, чем дистанция расстановки ретрансляторов. В этих случаях конец одной бухты сращивают с новой, а место соединения защищают так называемой стыковочной коробкой (см. пример такой конструкции ниже):

Коробка в разборе:

В свою очередь ремонт, например обрыва, уже уложенного кабеля дело не простое, хотя сама процедура схематически весьма банальна. При помощи судна поднимают на поверхность и закрепляют на буй один оборванный конец, потом так же затралливают и поднимают второй конец кабеля. Та часть, в которую проникла под давлением вода отрезают, а для соединения концов используют ремонтный «обрезок» кабеля, специально для этого припасенный. В целом, все выглядит просто и логично: обрезал, зачистил, скрутил, работает. Но масштабы такой «скрутки» поражают, да и к самой укладке она имеет слабое отношение. Если повезет, смогу рассказать об этой процедуре отдельно.

Источник

Первые трансатлантические кабели — когда они появились и как работали?

Порой кажется, что все эти «ваши интернеты» существовали всегда. Сотовая связь, интернет, мгновенный обмен информации между пользователями разных стран и континентов. Но это не так — ведь даже в 19-м веке мир был довольно изолированным, отдельные части света мало сообщались друг с другом. Во второй половине века стал развиваться телеграф, проникая во все сферы быта людей того времени. Но изначально скорость передачи информации через океан была равна скорости самого быстрого корабля того времени, который перевозил письма и посылки — при этом нельзя еще забывать и о том, что после морского путешествия сообщения распространялись наземными службами.

Телеграфные компании и бизнесмены, связанные с ними, надеялись проложить первый трансатлантический кабель к 1850 году. Но все эти планы выглядели слишком фантастическими — по крайней мере, пока за дело не принялся Сайрус Уэст Филд. К своим 30 годам он накопил значительный капитал, отошел от дел и решил вложить средства в проект трансатлантического кабеля, протяженностью от Ньюфаундленда до Ирландии.

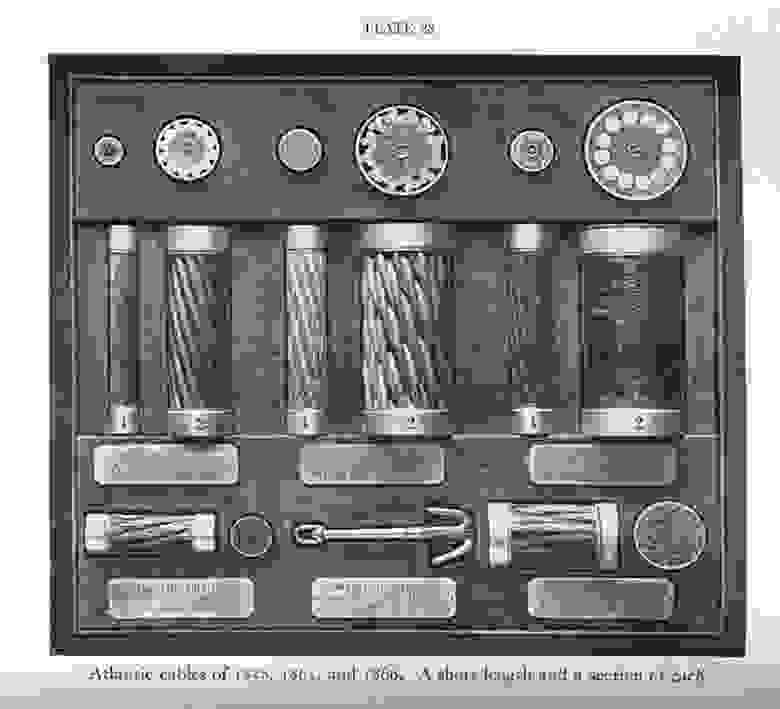

Образцы кабелей 1858, 1865 и 1866 годов, сформировавших трансатлантическую линию связи

Здесь кабель 1865 года, модель гарпуна и стальной трос того времени

Проект начали реализовывать, но сразу же начались проблемы. Первый кабель лопнул уже через несколько километров, поскольку инженер, ответственный за прокладку кабеля, остановил катушку во время движения корабля. Понадобилось несколько экспедиций, чтобы завершить прокладку, что и было сделано к 1858 году. Приветствовали завершение проекта королева Виктория (она послала 16 августа телеграмму «Её Величество желает поздравить президента с успешным завершением этого великого международного проекта, к которому Королева проявляла глубокий интерес») и президент Бьюккенен. На деле все работало не слишком хорошо — кабель не позволял передавать данные быстро, послание из 96 слов передавалось несколько часов. Качество связи быстро ухудшилось, и даже на передачу одного слова уже требовался примерно час. Через месяц линия просто умерла из-за главного энергетика. Он подал на линию 2000 вольт, и кабель пришел в негодность.

Те же образцы с иллюстрации книги «Great Inventions» 1932 года

Были проложены новые кабели. Благодаря более удачному подборку кадров (техники, инженеры), прокладка кабелей была также более удачной, а сама линия работала гораздо лучше прежней, хотя ее структура и сами кабели были аналогичными. Уже к 1870 году кабелей было много, сформировалась целая паутина линий.

TAT-1: Вы меня слышите?

Несмотря на то, что технологии развивались очень быстро, причем в 1870 году добавилась еще и телефонная связь, первая трансатлантическая телефонная система появилась только в 1956 году. Система получила название TAT-1. Такой долгий срок может казаться странным, но все же следует помнить, что телефонная связь сложнее телеграфной, и проложить 2800 км телефонного провода так, чтобы линией можно было бы пользоваться — задача непростая.

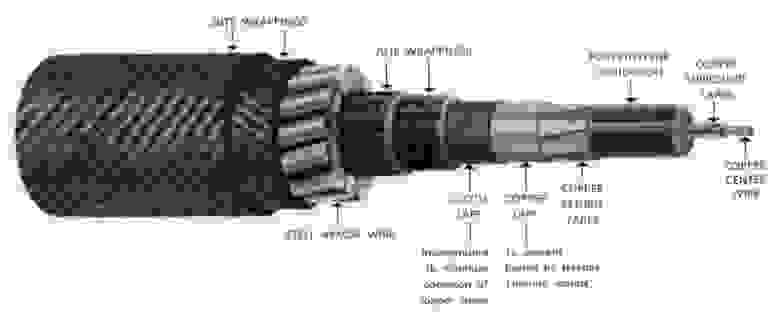

Первые подводные телеграфные кабели были простыми — медные проводники были изолированы и защищены от воды при помощи натуральных материалов вроде гуттаперчи. Кабели были также бронированы стальным кабелем. Но пропускная способность телефонной линии должна быть гораздо выше пропускной способности линии телеграфной, и проводники, идущие в кабеле параллельно друг другу, не обеспечивали оптимальных условий передачи данных. Поэтому были созданы кабели других типов — например, коаксиальные, которые и не очень дорогие, и позволяют обеспечить большую пропускную способность.

Система TAT-1 включала два кабеля — один для связи запада и востока, и другой — для обратной связи. Кабель состоял из центрального проводника, полиэтиленового диэлектрика и нескольких слоев медной фольги. Это была защита как для сигнала, так и защита от морских животных (так называемые морские черви и т.п.). Коаксиальный кабель был заключен в тканевую обмотку и джут с водоизолирующей пропиткой. Затем все это заключалось в броню из стальной проволоки. Ближе к берегу кабель бронировался еще сильнее, для защиты от якорей и тралов.

Кабели оснащались гибкими встроенными повторителями для усиления сигнала на интервалах в 69 км. Размер каждого репитера составлял 2,5 метра, и включал три электронные лампы, защищенные от давления на глубине 8000 м. Повторители обеспечивали сигнал в 65 дБ и частотой 144 кГц. Вакуумные лампы было решено использовать несмотря даже на то, что сами репитеры разрабатывались в Bell Labs, где были разработаны и транзисторы (примерно в то же время). Считалось недоказанным, что транзистор может обеспечить такую же качественную работу, как и лампа. Возможно, решение было правильным — ни одна из сотен ламп не отказала за 22 года эксплуатации кабеля.

После ввода в эксплуатацию TAT-1 кабель обеспечил работу 36 линий — 35 телефонных каналов с пропускной способностью в 4 кГц и 22 телеграфными каналами на 36 линии. Чуть позже число каналов увеличилось до 51. В 1963 году заработала линия телетайпа между Москвой и Вашингтоном, она также проходила через ТАТ-1. Магистраль ТАТ-1 проработала до 1978 года, и за это время появились иные альтернативы и стандарты кабелей. Все кабели ТАТ были выведены из эксплуатации, кроме ТАТ-14, оптоволоконного кабеля с пропускной способностью в 9,38 Тб/с, введенный в работу в 2001 году.

Сейчас кабелей уже сотни, они проходят через океаны и почти все континенты, исключая Антарктиду.

И все это — благодаря технологическим новшествам 19-го века.

Источник