- Определение места повреждения кабеля

- Причины и виды повреждений кабельных линий

- Кратко о ремонте кабельной линии

- Методики определения повреждения кабеля в земле

- Индукционный метод

- Импульсный метод

- Акустический метод

- Емкостной метод

- Метод колебательного разряда

- Метод петли

- Метод накладной рамки

- Определение мест повреждения кабеля

- Повреждение кабельных линий: способы и методы обнаружения

- Наиболее частые повреждения

- Поиск повреждения кабеля

- Методы выявления повреждений

- Подготовка к поиску

- Относительные методы поиска

- Абсолютные методики поиска

Определение места повреждения кабеля

Как правило, соединения потребителей с источниками электроэнергии (трансформаторными и распределительными подстанциями) осуществляется при помощи кабельных линий (КЛ). Это связано с тем, что у данного способа есть масса преимуществ перед воздушными линиями (ВЛ). Но, если случилась авария на КЛ, то поиск места повреждения кабеля без специальных приборов, практически невозможен. Сегодня мы рассмотрим несколько способов, позволяющих локализовать аварийный участок кабельной трассы, проложенной в земле.

Причины и виды повреждений кабельных линий

Существует много факторов, негативно влияющих на целостность силовых кабелей, к наиболее распространенным из них можно отнести следующие:

- Подвижка грунта, может быть вызвана аварией водопроводных, канализационных или тепловых сетей, а также сезонными явлениями, например, весенним оттаиванием.

- Превышение допустимых норм эксплуатации КЛ, что может привести к термической перегрузки линии, вызванной увеличением токовой нагрузки.

- Образование в КЛ высокого уровня электрического тока от транзитного КЗ.

- Механическое повреждение при земляных работах без учета прохождения подземных коммуникаций и глубины трассы.

- Ошибки при прокладке КЛ. В качестве примера можно привести нарушения технологии соединения жил кабельными муфтами.

- Заводской брак.

Заметим, что при открытой прокладке кабельных трасс некоторые перечисленные выше причины повреждений встречаются крайне редко. В частности, снижается вероятность влияния подвижки грунта и механические воздействия вследствие земляных работ. Помимо этого зоны повреждения открытых КЛ, в большинстве случаев, можно обнаружить при визуальном осмотре, без задействования спецметодов.

Разобравшись с причинами, перейдем к видам повреждений, поскольку от этого напрямую зависит, каким методом будет локализирован аварийный участок КЛ.

Чаще всего ремонтным бригадам приходится сталкиваться со следующими видами неисправностей:

- Дефект, вызванный полным или частичным обрывом КЛ. Чаще всего причиной аварии является проведение земляных работ без определения прохождения кабельных трасс. Несколько реже причиной данного повреждения может стать КЗ в соединительных муфтах.

- В силовых кабелях (более 1кВ), часто встречается пробой одной из жил на землю (однофазное замыкание). Ток утечки, как правило, это вызвано снижением качества изоляции в процессе эксплуатации КЛ.

- Межфазные повреждения, а также виды металлических замыканий, могут возникнуть в любых линиях, причина повреждений такая же, как и в предыдущем пункте.

- Плановое испытание кабеля, при котором задействуется высокий уровень напряжения, показывают низкую надежность изоляции, и приводит к возникновению пробоя. При определенных обстоятельствах такая линия может продолжать эксплуатироваться, но из-за низкого уровня ее надежности, авария может проявиться в любое время.

Кратко о ремонте кабельной линии

Ремонтные работы на кабельных линиях принято классифицировать на плановые и аварийные. Что касается объема таких работ, то у первых он, как правило, капитальный, у вторых – текущий.

При капитальных работах производится плановая замена КЛ, прокладка новых трасс и т.д. При необходимости также выполняется ремонт и/или модернизация сопутствующего оборудования. К последним относятся вентиляционные системы и освещение кабельных туннелей, а также насосы для откачки грунтовых вод. Учитывая специфику плановых работ, при их проведении не требуется локализация дефектных участков.

Совсем иначе обстоит дело при аварийном ремонте. Чтобы не раскапывать всю трассу, следует точно определить место обрыва провода, пробоя изоляции и т.д. Для этой цели применяются различные способы, для которых задействуется спецоборудование. Подробно об этом будет рассказано ниже.

Методики определения повреждения кабеля в земле

Как правило, дефектоскопия кабеля осуществляется в два этапа:

- Устанавливаются границы зоны, в пределах которой находится аварийный участок.

- Производится поиск точного места повреждения в определенной зоне.

Соответственно на первом этапе применяются относительные способы, а на втором широко используются технологии с повышенной точностью поиска повреждений. Перечислим основные методики дефектоскопии и особенности их применения.

Индукционный метод

Эта технология позволяет определить локацию, где произошел пробой изоляционного слоя токопроводящих элементов кабеля. Для этого при помощи специального генератора в КЛ подается переменный ток с силой до 20,0 ампер и частотой от 800,0 до 1200,0 герц. В результате, вокруг КЛ формируется электромагнитное поле определенной интенсивности. Если поместить в него антенную рамку подключенную к наушникам через усилитель, то можно услышать звук определенной частоты над неповрежденными токопроводящими элементами.

По характеру звукового сигнала можно определить не локацию дефекта, позиции муфт для соединения, топографию трассы (трассировку), включая наличие защитных труб. Ниже представлен рисунок, где показан уровень изменения сигнала над различными участками КЛ.

Обозначения:

- Задающий генератор.

- Расположение соединительных элементов.

- Защита кабеля.

- Дефектное место.

Импульсный метод

Как уже упоминалось выше, данный способ относится к относительным, то есть, позволяющим установить дефектную зону повреждения (как правило, межфазное КЗ). Принцип работы заключается в подаче специальным прибором эталонного высоковольтного импульса в КЛ и последующим определением удаленности аварийного участка по отраженному сигналу импульсных токов.

В приведенном на рисунке примере расстояние до дефектного участка определяется следующим образом:

tx – интервал времени между посланным и отраженным электрическим сигналом, измеряется в микросекундах. Как видно из рисунка, он равен 3,5 мкс. Учитывая, что скорость распространения импульса (v) примерно равна 160,0 м/мкс, то для решения необходимо применить следующую формулу: lx = ( tx*v ) / 2, где lx – расстояние от генератора импульсов до поврежденного участка кабеля. В результате мы получим ( 3.5 * 160 ) / 2, то есть, 280,0 метров.

Обратим внимание, что в некоторых приборах по форме отраженного сигнала можно судить о характере дефекта.

Акустический метод

Технология основана на формировании в дефектном участке искровых разрядов, сопровождающимися звуковыми импульсами. Зафиксировать их можно используя обычный стетоскоп, прикладывая акустическую головку к земле, либо применяя специальный акустический приемник. Над дефектным участком разряды звуковых частот будут максимально громкими.

Обозначения:

- Поиск устойчивого короткого замыкания между токоведущей жилой и оболочкой кабеля.

- Схема для поиска заплывающих пробоев.

- Применение работоспособных токопроводящих элементов (задействована емкость жил).

- Схема для поиска обрыва.

Видео по теме:

Емкостной метод

Технология данного метода позволяет проводить поиск повреждения, в частности обрыва токоведущих элементов кабеля, путем измерения емкости жил. Как известно данный параметр напрямую зависит от длины кабеля. С упрощенной схемой высоковольтных колебаний для такого устройства можно ознакомиться ниже.

Обозначения:

- R1, R2, R3 – регулируемые резисторы.

- Cэ – эталонный высоковольтный конденсатор.

- L – расстояние до места обрыва.

- Lк – общая длина КЛ.

- 1 – токоведущие элементы кабеля.

- 2 – защитная оболочка.

- 3 – место обрыва.

Подбирая сопротивление переменных резисторов, добиваются минимального отклонения стрелки прибора Г, что указывает на равновесие между плечами моста, что говорит о следующем соотношении R1 / R2 = Сx / Сэ , это позволяет установить емкость поврежденной жилы Сx = Сэ* (R1 / R2) .

Подобным способом производим определение емкости на другом конце КЛ, то есть, подключаем к нему генератор и повторяем измерения. В результате, вычисляем расстояние до поврежденной зоны: L = Lk * С1 / ( C1 + C2 ), где С1 и С2 – емкости поврежденных токоведущих элементов кабеля, измеренные в начале и конце КЛ.

Метод колебательного разряда

Данный способ позволяет более эффективно определить расстояние до дефекта кабеля, известного, как заплывающий пробой. Для этой цели в поврежденную линию подаются импульсные колебательные разряды, после чего на экран спецприбора (например, ЭМКС58) выводятся данные о расстоянии до дефектного места.

Принципа работы данного метода во многом напоминает импульсный способ дефектоскопии.

Метод петли

Данный способ хорошо работает в тех случаях, когда в месте нарушения изоляции нет обрыва токоведущих элементов кабеля, а переходное сопротивление в месте дефекта не более 5,0 кОм. При несоответствии последнего условия может быть выполнен прожиг кабеля (прожигание изоляции для уменьшения переходного сопротивления). Упрощенный пример электрической схемы для метода петли показан ниже.

Обозначения:

- Г – гальванометр.

- R1 и R2 – переменные резисторы, измерение сопротивления которых осуществляется после уравновешивания моста.

- Lk – длина КЛ.

- L – расстояние до дефектного участка.

- 1 – токопроводящие элементы кабеля.

- 2 – перемычка между целой и дефектной жилой.

После уравновешивания моста, расстояние до обрыва вычисляется по формуле: .

Метод накладной рамки

Данный вариант поиска повреждения в КЛ можно рассматривать в качестве одной из разновидностей индукционного способа, когда необходимо найти пробой между токоведущим элементом кабеля и его металлической оболочкой (броней). Данная технология рассчитана на поиск дефектных мест при открытой прокладке кабельных трасс, но ее можно успешно использовать и КЛ уложенных в грунт. В последнем случае требуется выкопать шурфы в зоне локализации дефекта.

Обозначения:

- Накладные рамки.

- Место пробоя изоляции.

Поиск обрыва кабеля в бетонной стене и под гипсокартоном с помощью трассоискателя

Источник

Определение мест повреждения кабеля

Мы проводим поиск кабельных линий, трассировку, поиск мест повреждения. В работе используем приборы :

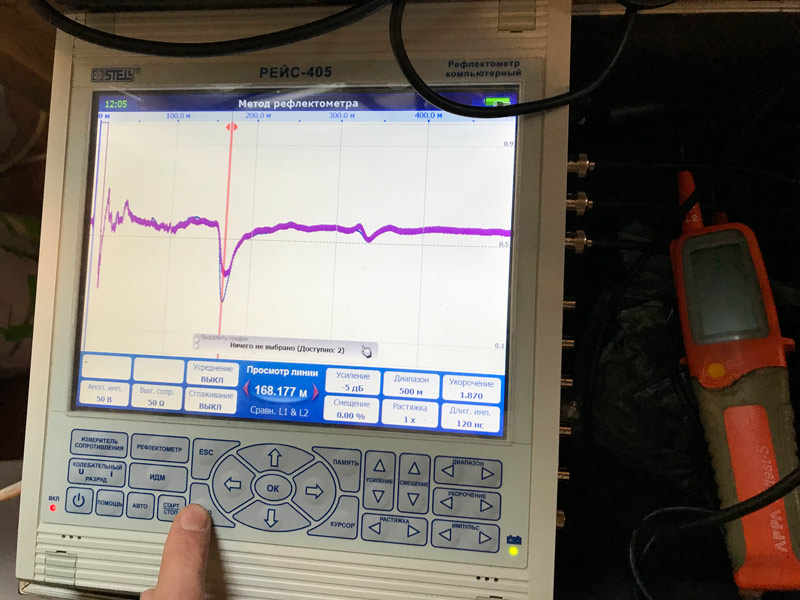

- Рефлектометр компьютерный РЕЙС 405 ;

- Рефлектометр РЕЙС 305, 105М ;

- Генератор ГП-500К, ГП 500Б, ГП-100К ;

- Приёмник поисковый ПП-500К

- Рамка поисковая АР-500 ;

- Генератор импульсный высоковольтный ГИ-20/2 ;

- Digiphone Plus, NT — приемник ударных волн;

- Аппарат прожига кабелей АПК-14-7000 .

Методы поиска : акустический, индукционный, с применением прожига и дожига изоляции.

Также наша электролаборатория производит испытание высоковольтного кабеля

Стоимость работ

от 18000 рублей

- Выезд на объект и проведение работ

от 20000 рублей

- Поиск повреждения кабеля из сшитого полиэтилена

Повреждение кабельных линий: способы и методы обнаружения

Большинство крупных электрических соединений между потребителями энергии и источниками осуществляется при помощи кабельных линий. Чаще всего это система параллельных друг другу кабелей, муфт и крепежей. Повреждение даже в самой малой степени чревато как минимум экономическими потерями.

Наиболее частые повреждения

Кабельные линии возможно протянуть подземным или надземным способом. При этом характер их повреждений будет схожим. Чаще всего происходит следующее:

- бывают повреждены одна или несколько жил. Замыкание при этом осуществляется на грунт;

- повреждены несколько жил с замыканием друг на друга;

- разрыв кабеля с заземлением;

- разрыв без заземления;

- возникновение так называемого «заплывающего пробоя», когда замыкание происходит при повышении напряжения, после нормализации ситуация стабилизируется;

- нарушена целостность изоляционного слоя.

Любое повреждение требует скорейшего устранения. Так как происходит нарушение схем подачи энергии, ставится под сомнение надежность всего электроснабжения конечных пользователей. Это оказывает влияние и на технико-экономические показатели всей сети в целом.

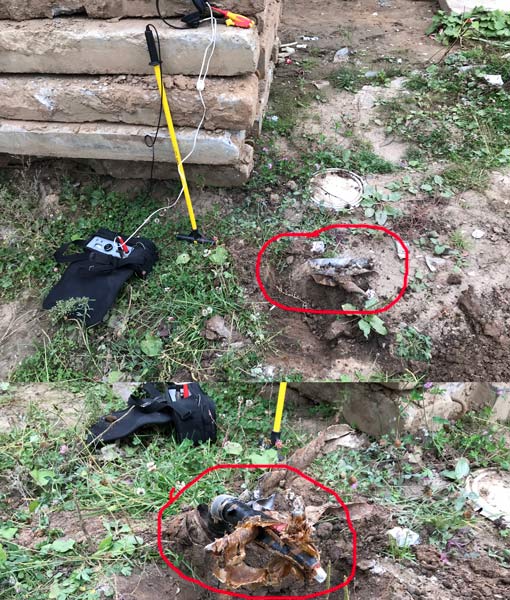

На фото видно, что мы имеем дело с низкоОмным пробоем, такое место повреждения найти проще всего.

Причинами повреждений могут быть:

- в различные сезоны происходит подвижка грунта. Например, в весенний период в результате резкого оттаивания отдельных участков, линии могут испытывать излишнее натяжение, которое приводит к разрыву;

- нарушение условий подачи, в частности перегрузки по току;

- нарушения при технологии прокладки линий;

- работы вблизи линий с нарушением границ;

- линии могут подвергаться воздействию транзитных токов.

Поиск повреждения кабеля

Большая часть кабельных линий прокладывается под землей. Выгода такого способа в следующем:

- не требуется сооружать громоздкие конструкции. В случае наземного размещения линии это необходимо. Таким образом предотвращается сознательное их повреждение;

- полностью прекращается доступ посторонних лиц. Любые работы на линии будут проводиться исключительно силами специализированных организаций;

- за счет подземной прокладки можно сократить длину. Это происходит за счет того, что линия проводится по самому кратчайшему и прямому пути между источником и потребителем.

При всех наглядных плюсах у такого способа размещения трассы есть и свой минус. Самый большой из них – сложное отыскание мест повреждений кабельных линий, поскольку открытая прокладка позволяет проводить регулярный визуальный осмотр и своевременно осуществлять ремонт. Для подземной же это довольно затруднено.

Отыскание повреждений кабельных линий начинается с определения предварительной зоны, где произошло нарушение. Только после этого уточняется конкретное место, а затем и тип повреждения. В зависимости от того, с какой по характеру поломкой пришлось столкнуться специалистам, они подбирают оптимальную методику.

Методы выявления повреждений

После того, как определено место повреждения кабеля или трассы, этот участок отсоединяют от запитки и от подключенного оборудования. При этом все методики можно разделить на относительные и абсолютные. Первые не очень точны. Фактически они всего лишь более точно определяют зону, где случилось повреждение. Вторая группа методов способна указать точное место аварии.

На этом фото можно увидеть показания рефлектометра рейс-405, примерное расстояние до места обрыва.

У каждого из них имеются свои особенности. В конкретном случае может использоваться свое сочетание методов. Для быстрого устранения любых форм аварий лучше всего обратиться к профессионалам. Ведь для подобных работ требуются специалисты не только с соответствующим образованием, квалификацией и допусками, но еще и опытом. Немаловажно в этом случае и техническое оснащение.

Подготовка к поиску

Как это ни странно, но поиск начинается с проведения испытаний. Для этого проверяют:

- фазную изоляцию. При этом изучают сопротивление изоляционных слоев каждой из жил по отношению к грунту;

- линейную изоляцию. Это сопротивление изоляционных слоев отдельных жил по отношению друг к другу;

- неприкосновенность токоведущих жил, наличие разрывов.

Все эти характеристики проверяются в отношении обоих концов участка трассы, вышедшей из строя или демонстрирующей признаки неполадок.

При этом нужно создать условия, когда сопротивление между жилами и оболочкой будет минимальным. Замеры производятся мультиметром. Условия создаются при прожигании изоляционного слоя специальной аппаратурой – кенотронами, трансформаторами или высокочастотными генераторами.

В результате работы оборудования в кабель подается высокое напряжение, создающее пробой в изоляционном слое поврежденного участка. Через такой пробой происходит утечка тока через расплавленную изоляцию. Фактически состояние изоляции сознательно ухудшается для того, чтобы его можно было обнаружить одним из далее рассматриваемых методов.

Относительные методы поиска

К таким методам относят те, которые могут иметь некоторую погрешность.

Этот способ подходит для выявления повреждений любых типов, за исключением заплывающего пробоя. В процессе осуществления поиска измеряется временной период между стартом импульса тока и моментом фиксации его возврата от места повреждения.

Возможно это благодаря тому, что скорость таких импульсов в кабельных трассах неизменна. Это 160 м/мкс. Все замеры осуществляются линейкой приборов ИКЛ. Получаемые с их помощью значения позволяют установить не только место, но и характеристики повреждения. Например, отрицательные – показатель короткого замыкания, а положительные – обрыва жил.

Этим способом пользуются на линиях, состоящих из нескольких кабелей. При этом один или два могут быть повреждены, а третий – обязательно исправен. В случае использования этого метода создается мост постоянного тока между имеющейся исправной жилой и поврежденной.

При помощи замеров и соответствующих расчетов можно легко выяснить приблизительное расстояние до точки разрыва или пробоя. Недостатком такого способа являются довольно обширные временные затраты на проведение измерений и вычислений.

Способ позволяет определить расстояние до зоны с повреждением от конца участка трассы. Точно так же, как и в случае с предыдущим методом, создается мост электротока постоянного или переменного характера. Далее производятся замеры, выявляющие емкость оборванной жилы, высчитывается расстояние до зоны обрыва.

Все вышеуказанные методы позволяют выявить участок, но не с конкретную точку. Для уточнения следует использовать далее один из абсолютных способов.

Абсолютные методики поиска

Это наиболее точные способы выявления зон повреждения. Их использование становится доступным после того, как определен участок трассы, имеющий подозрительные показания.

При выполнении поиска может использоваться специальный генератор импульсов, а также приемники колебаний звукового характера. Применяется эта методика в случае повреждений практически любых видов и непосредственно на самой линии.

В зоне нарушения изоляции создается искровый разряд, звук от колебаний которого фиксируется приборами. При этом слышимость определяется глубиной залегания кабельной трассы и плотности поверхностного грунта. Идеальным считается расстояние с поверхности до кабеля от 1 до 5 метров.

Невозможно точно определить точку повреждения при использовании методики на открытых линиях, либо линиях, проложенных в каналах и туннелях. В этом случае свойства распространения звука кардинально меняются, что не дает возможности точно рассчитать место повреждения.

Метод особо действенен в следующих случаях:

- при пробоях изоляционного слоя отдельных жил. Даже если они пришлись не на землю, а на рядом проходящий кабель;

- при обрыве в сочетании с пробоем, аналогичным указанному выше;

- для обнаружения элементов, обеспечивающих соединение отдельных частей трассы в единое целое;

- для выяснения глубины пролегания кабельной линии.

Специальным прибором, имеющим чувствительную рамку, регистрируются изменения в электромагнитном поле зоны, где проложена кабельная линия, по которой пропускается ток звуковой частоты. Следует знать, что точность определения зависит от присутствия помех и глубины расположения линии.

- Методика накладной рамки.

Такой способ чаще всего применим на открытой линии. Для подземной нужно будет отрыть несколько шурфов. Сам метод аналогичен индукционному. Но в данном случае измерения производятся рамкой с поворотом вокруг оси кабеля.

Только профессионалы смогут с точностью подобрать необходимое сочетание методов для быстрого выполнения работ. Это обусловлено тем, что используются более совершенные знания, а также обширный опыт работ и современное оборудование. Совокупность всех представленных фактором не только повышает скорость осуществления процедур, но и точность установления зон.

А вот и результат нашей работы, найденный обрыв. Как выяснилось кабель перебили экскаватором, при организации новой стройплощадки.

Требования к персоналу

При проведении настолько сложных работ нельзя пользоваться подручными методиками. Недопустимо осуществление поиска людьми, имеющими лишь приблизительное понимание опасности в случае возникновения аварий на кабельных трассах.

Специалисты, занимающиеся проведением испытаний, должны иметь группу по энергобезопасности не ниже третьей, а руководители – не ниже четвертой. Даже охрана должна иметь не ниже второй группы по ЭБ.

Все работники должны обладать соответствующим образованием. Им необходимо получить допуски и пройти обучение по технике безопасности и охране труда. Но даже при наличии всех «корочек» только большой опыт работы сможет дать необходимые полноценные навыки, которые доведут соблюдение всех мер безопасности до автоматизма.

Фотографии с последних объектов :

Источник