- Строительно-монтажная организация: виды выполняемых работ, допуск персонала. Строительно-монтажное управление

- Специфика предприятий

- Задачи

- Основные виды строительно-монтажных организаций

- Особенности специализации

- Виды договорных отношений

- Домостроительные компании

- Работы в электроустановках и в пределах охранных зон ЛЭП

- Акт-допуск

- Организационные структура строительно-монтажных организаций и их виды

Строительно-монтажная организация: виды выполняемых работ, допуск персонала. Строительно-монтажное управление

Строительно-монтажной организацией называется самостоятельное предприятие, постоянно действующее в строительной сфере. Она выполняет работы по капремонту, реконструкции, возведению сооружений, установке оборудования и пр. Основанием для осуществления деятельности является договор подряда.

Специфика предприятий

Необходимо сказать, что к строительно-монтажным организациям относят только те, которые работают продолжительное время и являются обособленными. Отделы и управления капстроительства, стройучастки, прочие подразделения предприятий, ведущих хозяйственное строительство, в рассматриваемую категорию не включаются.

Подрядными предприятиями считаются государственные строительно-монтажные, строительные, специализированные, ремонтно-строительные и монтажные управления и тресты, управления механизации и прочие организации, приравненные к управлению или тресту.

Задачи

Строительно-монтажные управления и тресты обеспечивают:

- Реализацию плана введения в эксплуатацию объектов.

- Повышение производительности и качества работ, снижение их себестоимости.

- Непрерывное совершенствование организационно-технических мероприятий, что, в свою очередь, способствует повышению рентабельности предприятий.

- Улучшение условий работы и быта специалистов, повышение культурно-технического уровня.

Для реализации поставленных задач строительно-монтажные организации обеспечиваются основными и оборотными фондами, наделяются правами юрлица, состоят на полном хозяйственном расчете. Деятельность каждого предприятия осуществляется в соответствии с уставом.

Основные виды строительно-монтажных организаций

В зависимости от экономического и правового положения, роли в процессе производства подрядные предприятия разделяются на тресты и первичные организации. Первые представляют собой хозяйственные административные органы.

Тресту подведомственны строительно-монтажные управления , а также хозяйства, обслуживающие строительство. В качестве последних, к примеру, выступают жилищно-коммунальные, транспортные и прочие конторы. Кроме планово-распорядительных задач, трест решает вопрос о взаимодействии и расчетах с поставщиками, заказчиками и между хозяйствами, входящими в его состав.

Первичными строительно-монтажными организациями являются строительные, специализированные подразделения, а также участки, приравненные к ним. Они являются непосредственными исполнителями работ. В составе первичных строительно-монтажных организаций могут присутствовать подсобные производства и обслуживающие подразделения. Наиболее разветвленной является сеть, действующая в крупных городах. К примеру, строительно-монтажные организации Москвы насчитывают огромное количество подразделений и обслуживающих производств, отвечающих за конкретные территории города.

Особенности специализации

Строительно-монтажные предприятия, работающие в разных районах или отраслях, разделяются в зависимости от вида работ, характера договорных отношений, по годовому объему производства.

Так, существуют специализированные и общестроительные организации. Последние осуществляют все работы или большую их часть. Специализированные предприятия, соответственно, заняты определенным видом монтажных или строительных работ. К примеру, существуют отделочные, дорожные, санитарно-технические организации.

Виды договорных отношений

В зависимости от них существуют генподрядные и субподрядные предприятия. Первые могут заключать с заказчиком генеральные соглашения на возведение конкретного объекта. Генподрядчик, в свою очередь, на основании договора субподряда может привлечь для выполнения отдельных работ специализированные организации.

Следует учесть, что генеральный подрядчик будет нести ответственность за соблюдение правил и норм при реализации строительного проекта. Он отвечает и за качество работ субподрядчика.

Домостроительные компании

Они составляют обособленную категорию строительно-монтажных предприятий. Домостроительные компании за счет собственных средств и своими силами создают конструкции жилых сооружений и доставляют их на стройплощадки. Там они собирают из изготовленных элементов дома до полной их готовности к вводу в эксплуатацию.

Домостроительные компании являются, как правило, субподрядными организациями. Обычно они специализируются на сооружении наземной части зданий.

Работы в электроустановках и в пределах охранных зон ЛЭП

Для их выполнения должны быть соблюдены требования по допуску персонала строительно-монтажных организаций .

Все работы должны осуществляться на основании договора или другого письменного соглашения с предприятием. В нем должны быть описаны объем, содержание и сроки выполнения мероприятий.

Перед началом деятельности строительно-монтажная организация предоставляет перечень работников, имеющих право выдавать наряды и руководить работами. В списке указываются фамилия и инициалы каждого специалиста, должность, группа электробезопасности.

Акт-допуск

Он составляется перед выполнением работ руководителем предприятия-владельца электроустановки совместно с представителем СМО. В акте должны определяться:

- Точки видимых разрывов электросхемы, созданные для отделения зоны, выделенной СМО, от электроустановки, участки устройства защитного заземления.

- Вид ограждений, предотвращающих ошибочное проникновение специалистов строительно-монтажного предприятия за границы места производства работ. В акте должны быть указаны места их размещения.

- Участки выхода/входа, въезда/выезда.

- Наличие вредных, опасных факторов.

В акте либо отдельном распоряжении руководителя предприятия, владеющего электроустановкой, должны указываться сведения о сотрудниках, наделенных правом допуска персонала СМО, и подписи нарядов-допусков. Один экземпляр приказа должен быть передан представителю строительно-монтажной компании.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, определенных в акте, несут руководители предприятия-владельца электроустановки и СМО.

Источник

Организационные структура строительно-монтажных организаций и их виды

Под организационной структурой понимается упорядоченная совокупность (состав) подразделений аппарата управления и схема взаимосвязей между ними, обеспечивающие функционирование и развитие строительно-монтажной организации как единоцелого. Элементами этой структуры являются отдельные работники, службы и другие звенья аппарата управления, между которыми устанавливаются соответствующие производственно-управленческие отношения, называемые связями.

Службы и другие звенья аппарата управления формируются под выполнение функций управления. Их состав численность могут быть различны в зависимости от размеров строительно-монтажных организаций, характера выполняемых работ и характера осуществляемого строительства, а также от внешних условий функционирования.

Но практически общими в структуре управления большинства строительно-монтажных организаций являются следующие службы (отделы):

— труда и заработной платы;

На плановую службу возлагается экономическое планирование производства и его результатов по организации в целом и его подразделениям, экономическое обоснование и планирование развития строительно-монтажной организации, разработка бизнес-планов и финансовых планов организации, экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности.

В обязанности производственно-технической службы входят:

— планирование подготовки производства;

— разработка проектов производства работ, календарных планов строительства объектов и производства строительно-монтажных работ, планов изготовления строительных конструкций и изделий на собственных производствах;

— определение потребности в строительных конструкциях, изделиях;

— подготовка исполнительной документации и представление ее рабочим комиссиям по приемке законченных строительных объектов в эксплуатацию и др.

На сметно-договорную службу возлагается подготовка и заключение подрядных договоров с заказчиками и субподрядчиками, определение ценовой политики строительно-монтажной организации, участие в сдаче и приемке работ, анализ рынка строительной продукции и строительных услуг.

В обязанности службы главного технолога входят:

— изучение и анализ передовых методов и способов производства строительно-монтажных и других работ, разработанных и применяемых в России и за рубежом;

— разработка мероприятий и планов по совершенствованию технологии строительного производства, технологии производства изделий на подсобных производствах;

— организация и контроль деятельности строительной лаборатории;

— анализ качеств выполнения строительно-монтажных работ на объектах, причин

некачественного выполнения работ;

— разработка мероприятий по их устранению и др.

Основные обязанности диспетчерской службы состоят:

— в контроле выполнения оперативных планов производства строительно-монтажных работ на строительных площадках и объектах и планов изготовления строительных изделий на собственных полигонах, цехах;

— контроле планов материальных поставок и оборудования на строительные площадки;

— контроле выхода на линию строительных машин и транспортных средств;

— внесении необходимых корректив в ход производства и материально-техническое обеспечение.

На службу труда и заработной платы возлагаются:

— комплектование строительно-монтажной организации кадрами;

— организация повышения их квалификации и учебы;

— анализ их состава, текучести, движения и постоянства;

— организация нормирования и оплаты труда;

— контроль безопасности производства работ.

В обязанности службы производственно-технологической комплектации и материального снабжения вменяются:

— заключение договоров поставок с предприятиями и организациями — поставщиками строительных конструкций, изделий и материалов;

— составление технологических и поставочных комплектов строительных конструкций, изделий и материалов на объекты;

— составление графиков, организация и контроль их поставок на строительные площадки;

— организация складирования строительных материалов;

— контроль товарно-транспортных документов и др.

В процессе осуществления своих функции все службы аппарата управления, подчиняясь одному из руководителей и имея определенную автономность, обязательно взаимодействуют друг с другом, между ними наличествуют связи при выполнении возложенных на них обязанностей.

Так, рассчитанная производственно-технологической службой потребность в строительных материалах и других ресурсах используется плановой службой при планировании издержек производства и себестоимости строительно-монтажных работ. При планировании потребности в кадрах для выполнения работ на объектах плановая служба использует данные службы труда и заработной платы по нормам затрат труда и т.д.

Такие связи носят характер прямых подчинений и распоряжений — вертикальные связи, и характер согласования действий подготавливаемых решений — горизонтальные связи Примером вертикальной связи является связь руководитель строительно-монтажной организации—заместитель руководителя по производству — руководитель производственного подразделения — руководитель стройки — производитель работ — мастер — бригадир,

примерами горизонтальных связей — связи между службами аппарата управления. Кроме того, при рассмотрении характера связи между работниками и службами аппарата управления их подразделяют еще на прямые и функциональные в зависимости от характера движения информации по принимаемым решениям, выполнению этих решений, общему состоянию производства.

К прямым связям, называемым еще линейными, относятся отношения по линии прямого руководства (например, заместитель руководителя по производству — руководитель строительного участка — руководитель строительства объекта — мастера; начальник функционального отдела — руководитель группы — специалист). Отличительным признаком прямых связей является полная ответственность нижестоящего звена управления за выполнение обязанностей или решений перед вышестоящим звеном.

К функциональным связям относятся взаимоотношения звеньев и специалистов аппарата управления по совместному исполнению соответствующих функций управления (например, производственного отдела, отдела снабжения и диспетчерской службы в части производства работ и материального обеспечения объектов; планового отдела и бухгалтерии по составлению статистической отчетности).

В практике управления предприятиями и организациями в течение продолжительного времени создавались и отбирались формальные иерархические структуры управления.

Определены принципиальные положения по их построению, к которым относятся:

— четкое разделение труда, обеспечивающее соответствие состава управленческих кадров требуемому уровню их квалификации и специальности;

— иерархичность управления, предполагающая подчиненность и подконтрольность нижестоящих уровней управления вышестоящим; наличие норм и правил, регламентирующих содержание и объем работы подразделений и работников аппарата управления.

Теория и практика выделяет следующие применяемые в строительстве иерархические структуры управления производством: линейная; функциональная; линейно-штабная; линейно-функциональная.

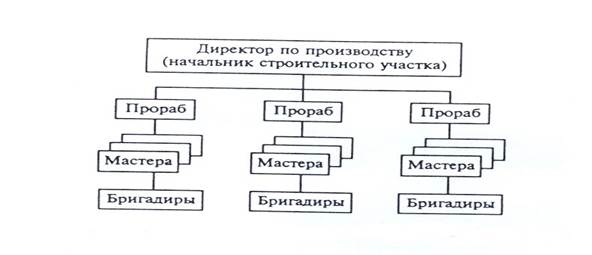

Линейная структура управления рисунок 4.1 характеризуется строгой иерархией ее построения. Каждое звено структуры имеет одного руководителя и несколько подчиненных звеньев. При этой структуре руководителю более высокого уровня управления непосредственно подчинен ряд руководителей нижестоящего уровня управления. Все распорядительные функции при этом сосредоточены в руках единого руководителя, а каждый последующий подчиненный руководитель получает указания только от вышестоящего над ним руководителя, перед которым он и отчитывается по результатам выполнения заданий и распоряжений.

Линейная структура управления проста, обеспечивает единоначалие и повышение ответственности руководителей всех уровней, исключает возможность рассогласования управляющих команд и действий.

Рисунок 4.1 — Линейная структура управления в строительстве

Недостатком указанной структуры является ограниченная возможность квалифицированно решать все вопросы управления, так как одно лицо-руководитель не может быть высококомпетентным по всем направлениям управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью. Поэтому на практике применение указанной структуры ограничено относительно небольшими строительными или монтажными организациями, а также внутри средних и крупных организаций на уровнях управления, где выполнение функций управления может быть обеспечено одним человеком, в частности на уровне управления строительными участками и возведением отдельных объектов.

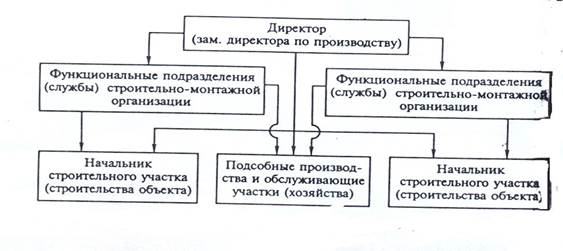

При функциональной структуре управления (рисунок 4.2) предусматривается специализация руководящих звеньев выполнении определенных функций управления. Все службы аппарата управления получают указания и распоряжения от этих звеньев по соответствующим вопросам.

Рисунок 2.2 — Функциональная структура управления строительным производством

Достоинство функциональной структуры управления состоит в более квалифицированном решении конкретных задач управления специалистами соответствующего направления. Вместе с тем при применении указанной структуры сама система управления становится сложнее с большим числом связей. А это может приводить к возникновению неувязок и противоречий при принятии решений функциональными подразделениями по разным направлениям деятельности. Усложняется также поток прохождения информации, увеличивается время на согласование распорядительных и других документов. Функциональная структура в наибольшей степени применима в малых и средних по размеру строительно-монтажных организациях при руководителе, имеющем необходимый опыт руководящей работы и обладающем многосторонними знаниями в области техники, технологии, организации и управления строительством.

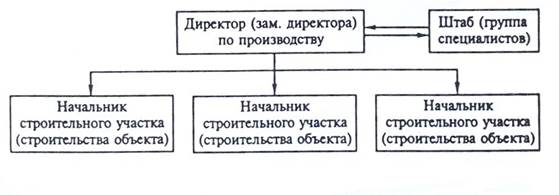

Наличие отмеченных недостатков функциональной структуры предопределили применение так называемой линейно-штабной структуры управления (рисунок 4.3). Основу этой структуры составляет организация при руководителе-единоначальнике специализированных отделов, групп (штабов) для выполнения работ по обеспечению соответствующих функций управления.

Рисунок 4.3 — Линейно-штабная структура управления строительным производством

При линейно-штабной структуре управления руководитель совместно с функциональными службами аппарата управления подготавливает, а затем принимает управленческие решения по различным направлениям производственной и хозяйственной деятельности и передает их на исполнение нижестоящим руководителям управляющей системы, как и при линейной структуре управления. Достоинство линейно-штабной структуры управления заключается в сочетании квалифицированного решения вопросов управления и соблюдении принципа единоначалия, единого распорядительства. Недостатком структуры является преимущественность ее применения в малых и средних строительно-монтажных организациях, поскольку, как указывалось выше, одно лицо не в состоянии при большом объеме управленческой работы быть достаточно компетентным специалистом и не в состоянии принять обоснованные решения по разным вопросам управления. В крупных организациях такая структура может быть применена только локально, например, для решения задач их перспективного развития.

Наиболее применяемой на практике структурой управления крупными строительно-монтажными организациями является; линейно-функциональная (комбинированная), соединяющая преимущества линейной и функциональной структур (рисунок 4.4). Данная структура предусматривает, что руководитель высшего уровня, получая обоснования и предложения от подчиненных ему функциональных подразделений аппарата управления, принимает решения и передает их вниз по ступеням для исполнения. Одновременно функциональные службы верхнего уровня управления передают свои обоснования и предложения аналогичным функциональным службам производственных и других подразделений строительно-монтажной организации. Кроме того, руководители служб последующих уровней управления могут получать для использования советы, рекомендации и инструкции от соответствующих служб верхнего уровня управления.

Новые условия хозяйствования, необходимость решать задачу строительства или реконструкции объектов под определенные цели в заданные сроки обусловливают новые подходы к построению организационных структур управления строительным производством. Получает распространение создание структур управления под реализацию конкретных строительных проектов.

Рисунок 4.4 — Линейно-функциональная структура управления строительным производством

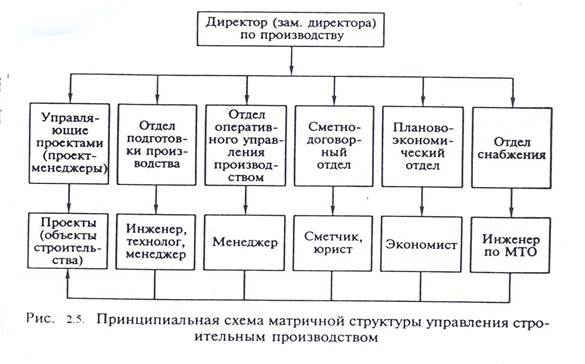

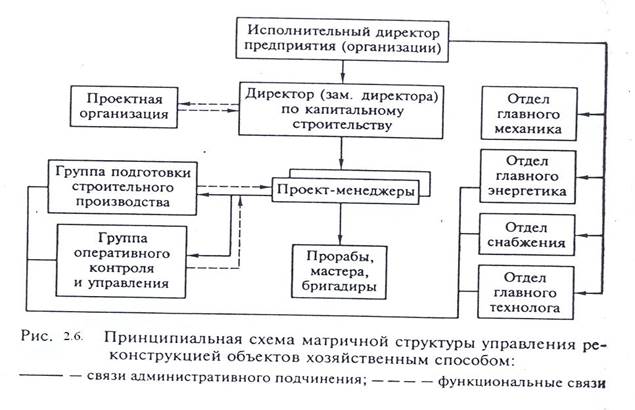

В связи с расширением применения проектного управления в строительстве и увеличением объемов реконструкции существующих объектов хозяйственным способом особо следует остановиться на матричной структуре управления, которая представляет собой решетчатую организацию, построенную на принципе двойного подчинения исполнителей непосредственно руководителю функциональной службы аппарата управления и одновременно руководителю команды управления проектом или программой. При такой структуре руководитель проекта или программы командует членами своей группы по управлению ими и другими работниками функциональных отделов, подчиненных ему временно для решения конкретных вопросов и проблем.

Рисунок 4.5 – Принципиальная схема матричной структуры управления строительным производством

Применение матричных структур при управлении строительством обычно не охватывает в целом деятельность строительно-монтажных организаций или производственных предприятий, осуществляющих реконструкцию своих объектов, а только их касающуюся осуществления конкретных проектов и программ.

На рисунке 4.5 приведена принципиальная схема матричной структуры управления строительно-монтажной организации, рисунок 4.6 — матричной структуры управления реконструкцией объектов предприятиями и организациями хозяйственным способом.

Рисунок 4.6 – Принципиальная схема матричной структуры управления реконструкцией объектов хозяйственным способом

Успех применения матричных структур в значительной степени зависит от того, в какой мере руководители проектов и программ обладают качествами менеджеров и владеют технологией и методами проектного управления.

Источник