10 малоизвестных фактов о подводных интернет-кабелях

Описывая систему кабелей, которые поддерживают работу Интернета, Нил Стивенсон (Neal Stephenson) как-то сравнил Землю с материнской платой компьютера.

Ежедневно вы видите на улицах телефонные столбы, соединяющие сотни километров проводов, и знаки, предупреждающие о зарытых оптоволоконных линиях, но ведь на самом деле, это лишь малая часть физического облика глобальной Сети. Основные коммуникации прокладываются в самых холодных глубинах океана, и в сегодняшней статье мы перечислим 10 любопытных фактов об этих подводных кабелях.

1. Монтаж кабеля — это медленный, утомительный и дорогостоящий процесс

99% международных данных передается по проводам, лежащим на дне океана, которые называются подводными коммуникационными кабелями. В общей сложности, их длина превышает сотни тысяч миль, а прокладывают такие провода даже на глубине 9 км.

Установка кабелей производится специальными кораблями-укладчиками. Им нужно не просто сбросить на дно провод с прикрепленным грузом, но и проследить за тем, чтобы он проходил только по плоской поверхности, минуя коралловые рифы, обломки затонувших кораблей и другие распространенные препятствия.

Диаметр мелководного кабеля составляет примерно 6 см, а вот глубоководные кабели намного тоньше — толщиной с маркер. Разница в параметрах обусловлена обыкновенном фактором уязвимости — на глубине свыше 2 км практически ничего не происходит, поэтому кабель не нужно покрывать оцинкованным защитным слоем. Провода, расположенные на небольших глубинах, закапывают на дне, используя направленные струи воды под высоким давлением. Хотя стоимость прокладки одной мили подводного кабеля варьируется в зависимости от его общей длины и назначения, этот процесс всегда обходится в сотни миллионов долларов.

2. Акулы пытаются съесть Интернет

Никто не знает, почему именно акулам так нравится грызть подводные кабели. Возможно, это как-то связано с электромагнитными полями. Или же они просто любопытны. А может быть, таким образом они пытаются уничтожить нашу коммуникационную инфраструктуру перед сухопутной атакой. По сути, акулы в буквальном смысле жуют наш Интернет и иногда повреждают изоляцию проводов. В ответ на это такие компании, как Google, покрывают свои коммуникации слоем защитного кевлара.

3. Под водой Интернет уязвим так же, как и под землей

Ежегодно бульдозеры разрушают подземные коммуникационные кабели, и хотя в океане нет подобной строительной техники, под водой проводам угрожают множество других опасностей. Помимо акул, интернет-кабели могут быть повреждены корабельными якорями, рыбацкими сетями и различными стихийными бедствиями.

Одна из компаний, базирующаяся в Торонто, предложила прокладывать такие провода через Арктику, которая соединяет Токио и Лондон. Ранее это считалось невозможным, но климат изменился, и благодаря тающему ледяному покрову данный проект стал вполне реализуемой, но все еще невероятно дорогой задачей.

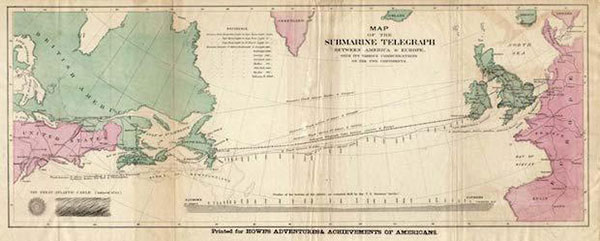

4. Использование подводных кабелей — это далеко не новая идея

Подводный телеграф между Америкой и Европой

В 1854 году начался монтаж первого трансатлантического телеграфного кабеля, который связывал Ньюфаундленд и Ирландию. Спустя 4 года, была отправлена первая передача с текстом: «Лоус, Уайтхаус получил пятиминутный сигнал. Сигналы катушки слишком слабы для передачи. Попробуйте отправлять медленно и размеренно. Я поставил промежуточный шкив. Ответьте катушками». Согласитесь, не очень вдохновляющая речь («Уайтхаусом» здесь называют Уилдмана Уайтхауса (Wildman Whitehouse), занимавшего на тот момент должность главного электрика Атлантической телеграфной компании).

Для исторической справки: в течение этих четырех лет конструирования кабеля Чарльз Диккенс (Charles Dickens) продолжал писать романы, Уолт Уитмен (Walt Whitman) опубликовал сборник «Листья травы» (Leaves of Grass), небольшое поселение под названием Даллас было официально присоединено к штату Техас, а Авраам Линкольн (Abraham Lincoln) — баллотирующийся в Сенат США — выступил со своей знаменитой речью о «Разделенном Доме».

5. Шпионы обожают подводные кабели

В разгар холодной войны СССР часто транслировала слабо закодированные сообщения между своими двумя основными военно-морскими базами. По мнению русских офицеров, в более мощном шифровании данных не было нужды, поскольку базы были напрямую соединены подводным коммуникационным кабелем, располагающимся в советских территориальных водах, которые кишели всевозможными датчиками. Они считали, что американцы никогда не рискнули бы начать Третью Мировую Войну, пытаясь получить доступ к этим проводам.

Советские военнослужащие не брали в расчет Halibut — специально оснащенную подводную лодку, способную проскользнуть мимо оборонных сенсоров. Эта американская лодка нашла подводный кабель и установила на него гигантское прослушивающее устройство, после чего ежемесячно возвращалась на место для сбора всех записанных сообщений. Позже эта операция под кодовым названием «Ivy bells» была скомпрометирована бывшим аналитиком АНБ, Рональдом Пелтоном (Ronald Pelton), который продал информацию о миссии «советам». В настоящее время прослушивание подводных интернет-кабелей является стандартной процедурой для большинства шпионских агентств.

6. Правительства используют подводные кабели, чтобы избежать шпионажа

В сфере электронного шпионажа Соединенные Штаты обладали одним весомым преимуществом перед другими государствами: их ученые, инженеры и корпорации принимали активное участие в построении глобальной телекоммуникационной инфраструктуры. Основные потоки данных пересекают американскую границу и территориальные воды, что позволяет перехватывать множество сообщений.

Когда документы, украденные бывшим аналитиком АНБ Едвардом Сноуденом (Edward Snowden), обнародовали, многие страны с возмущением восприняли действия американских шпионских ведомств, которые тщательно отслеживали передачу иностранных данных. В результате, некоторые государства пересмотрели саму инфраструктуру Интернета. Бразилия, к примеру, решила проложить подводный коммуникационный кабель аж до Португалии, полностью минуя территорию США. Более того, они не позволяют американским компаниям участвовать в разработке проекта.

7. Подводные интернет-кабели — быстрее и дешевле, чем спутники

Сейчас на нашей орбите находится около 1 000 спутников, мы отправляем зонды на кометы и даже планируем миссии с высадкой на Марс. Кажется, будто создавать виртуальную коммуникационную сеть нужно именно в космосе, хотя нынешний подход с использованием подводных кабелей ничем не хуже. Но разве спутники не превзошли эту устаревшую технологию? Как выясняется, нет.

Несмотря на то, что волокно-оптические кабели и спутники изобрели примерно в одно время, космические аппараты имеют два существенных недостатка: задержка и повреждение данных. Отправка сообщений в космос и обратно действительно занимает много времени.

Между тем, оптические волокна могут передавать информацию практически со скоростью света. Если вы хотите посмотреть, каким бы был Интернет без подводных кабелей, посетите Антарктиду — единственный континент, не имеющий физического подключения к Сети. Местные исследовательские станции полагаются на спутники с высокой пропускной способностью, но даже этой мощности не хватает, чтобы передать все данные.

8. Забудьте о кибервойнах — чтобы нанести Интернету реальный ущерб, вам понадобится акваланг и пара кусачек

Хорошая новость заключается в том, что перерезать подводный коммуникационный кабель довольно сложно, ведь в каждом таком проводнике напряжение может достигать нескольких тысяч вольт. Но как показал случай, произошедший в Египте в 2013 году, сделать это вполне возможно. Тогда к северу от Александрии были задержаны несколько человек в гидрокостюмах, которые намеренно перерезали подводный кабель длиной 12 500 миль, соединяющий три континента. Скорость интернет-соединения в Египте была снижена на 60% до тех пор, пока линию не восстановили.

9. Подводные кабели нелегко ремонтировать, но за 150 лет мы все-таки научились нескольким трюкам

Если вы считаете, что замена кабеля локальной сети, который находится за вашим столом — это сложный и мучительный процесс, попробуйте починить твердый садовый шланг на дне океана. Когда подводные коммуникации повреждаются, на место отправляются специальные ремонтные корабли. Если провод находится на мелководье, роботы фиксируют его и тащат на поверхность. Если же кабель расположен на большой глубине (от 1900 метров), инженеры опускают на дно специальный захват, подымают провод и ремонтируют его прямо над водой.

10. Срок службы подводных проводников Интернета — не более 25 лет

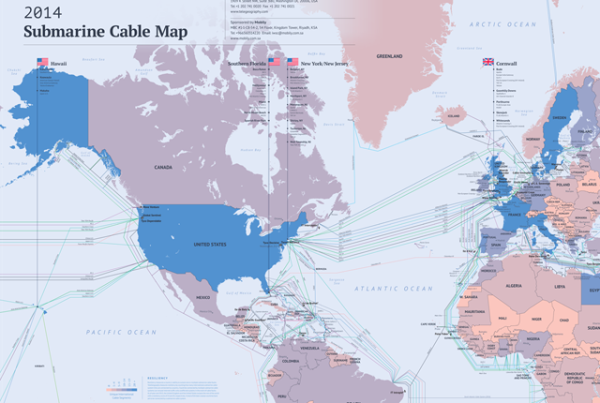

По состоянию на 2014 год, на дне океана было проложено 285 коммуникационных проводов, 22 из которых все еще не используются. Срок эксплуатации подводного кабеля не превышает 25 лет, ведь в дальнейшем он становятся экономически невыгодным с точки зрения мощности.

Тем не менее, за последние десять лет мировое потребление данных пережило настоящий «взрыв». В 2013 году на одного человека приходилось 5 гигабайт интернет-трафика, и по мнению экспертов, к 2018 году этот показатель увеличится до 14 Гб. Вполне возможно, что при таком стремительном росте мы столкнемся с проблемами мощности и будем вынуждены обновлять коммуникационные системы намного чаще. Однако в некоторых местах за счет новых методов фазовой модуляции и улучшенных автоматизированных подводных терминалов мощность удалось повысить на 8000%. Так что, судя по всему, к большим потокам трафика подводные провода более, чем готовы.

Источник

Подводная укладка кабелей. Как это делается

В начале июля я подготовил интересную для сообщества публикацию о глубоководных кабелях связи, в которой основной упор был сделан на особенности конструкции глубоководного кабеля по сравнению с привычной нам оптикой. К сожалению, очень мало внимания было уделено самому процессу и способам укладки кабеля по дну рек, морей и океанов. Сейчас я хочу исправить эту ситуацию и познакомить вас с краткой информацией о том, как же прокладываются линии связи, в том числе в таких непростых как водная среда условиях.

Но сначала о главном. Об оборудовании

В комментариях к предыдущему материалу возник резонный вопрос, что за черное устройство схематически изображено на гифке, показывающей процесс укладки кабеля?

Как это ни удивительно, данное устройство называется подводный кабелеукладчик. Исходя из конструкции кабелеукладчики разделяют на несколько типов:

- Ножевые

- Роторные

- Гидравлические

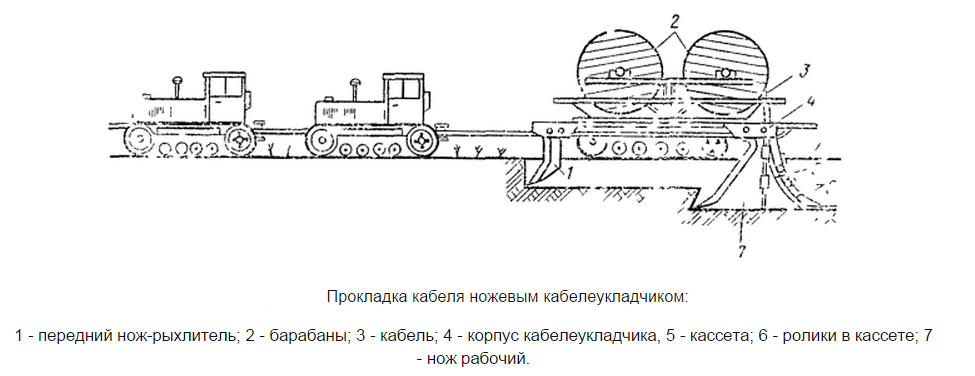

Ножевой кабелеукладчик представляет из себя аналог плуга и имеет весьма незамысловатую конструкцию: рабочий расклинивающий нож и передний нож, барабаны, на которые намотан кабель для укладки, кассеты, ролики, уменьшающие трение кабеля внутри кассеты. Ножевой кабелеукладчик во время работы буксируется. На примере схематического изображения ниже могут использоваться трактора или другие тяговые машины на колесном или гусеничном ходу.

Принцип работы ножевого кабелеукладчика выглядит следующим образом: При движении рабочий нож расклинивает грунт, образует траншею между поверхностью грунта и своей расклинивающей частью, глубина которой достигает 1,5 метров. К тыльной стороне ножа на шарнирах прикреплена пустая кассета, через которую пропускается кабель (или сразу несколько кабелей) и укладывается на ее дно.

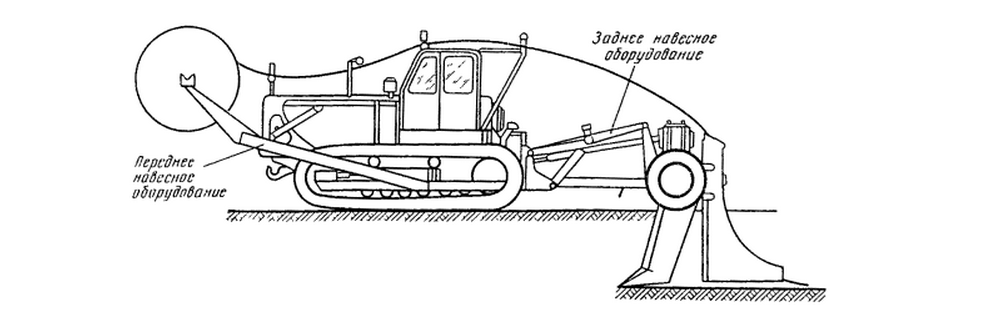

Также существуют и самодостаточные модели на собственном ходу, не требующие буксировки.

Однако, если вы думаете, что достаточно воткнуть нож и начать тянуть, вы глубоко заблуждаетесь. Для различных типов грунтов существуют свои правила и рекомендации по проведению подготовительных мероприятий перед началом использования кабелеукладчика. В первую очередь — это так называемая пропорка или по-другому рыхление грунта. Интенсивность и масштабность проведения подготовительных работ напрямую зависит от типа грунта. Понятное дело, что копать мягкий грунт проще, чем скальную породу, да и шанс нарваться в процессе на препятствия на порядок ниже.

Отдельным подтипом является подводный ножевой кабелеукладчик. Закапывать кабель в грунт в прибрежных зонах необходимо для того, чтобы уберечь его от якорей, траллов и прочей человеческой и животной деятельности. Используется данный метод в прибрежных зонах на небольших глубинах. Само устройство двигается по дну на специальных полозьях. Обычный подводный кабелеукладчик прорывает не очень широкую, 0.1 — 0.2 м, и неглубокую,

0.7 м, траншею, в которую закладывается кабель. Само оборудование буксируется судном со скоростью примерно 3 км/ч и связано с ним отдельным кабелем для контроля состояния самого устройства и проводимых им работ.

Роторный кабелеукладчик — это самоходный роторный экскаватор с прицепной тележкой, оборудованной устройствами для погрузки, транспортировки и укладки кабеля. Такой кабелеукладчик используется для прокладки кабеля и в талых, и в мерзлых грунтах. Основное рабочее устройство роторного кабелеукладчика — диск с режущими зубьями. Производительность роторного кабелеукладчика — до 1 км траншеи в день.

Принципиальное отличие конструкции по сравнению с ножевым кабелеукладчиком заключается механизме копания траншеи:

Устоявшееся название такого устройства КВГ — Кабелеукладчик Вибрационный Гидравлический, хотя на самом деле он представляет из себя устройство ножевого типа.

ПГКУ или Подводные Гидравлические Кабелеукладчики используются при прокладке кабелей через реки и другие водные преграды с использованием судов. К, фактически, гидравлическому буру, который представляет собой основную рабочую часть механизма, подключен шланг/труба идущий к насосу, размещенному на судне. На бур подается струя воды под давлением, которая разрыхляет породу и пробивает в грунте траншею для последующей укладки в нее кабеля.

Стоит помнить, что укладка кабеля в грунт под водой необходима только при небольших глубинах. При прокладке кабелей в открытом океане он просто укладывается на дно (глубина до 8 км!), где ничего, кроме морской воды и давления ему не грозит (кроме форс-мажоров в виде сейсмической активности).

Если с закапыванием в землю все понятно, то как протянуть кабель через воду может вызвать ряд вопросов.

Мелкие водные преграды

Под мелкими водными преградами подразумеваются ручьи, небольшие озера, неширокие болота и реки, в том числе горные.

При глубине менее 0.8м к спец. оборудованию не прибегают и производят укладку как и по всей протяженности трассы. При глубине рек от 0.8 до 6.0м используют подводный кабелеукладчик.

Перед прокладкой кабеля производится огромное количество подготовительных работ. Я опущу момент о необходимости подготовки инфраструктуры и получения разрешений, и перейду непосредственно к подготовке перед стартом работы кабелеукладчика. Из проводимых мероприятий можно выделить следующие:

- Срезка береговых откосов бульдозером или экскаватором для обеспечения плавного спуска кабелеукладчика с берегов и выхода его из воды;

- Отмыв гидромониторами обнаруженных при водолазном обследовании препятствий и удаление их с трассы;

- Двух-трехкратная пропорка грунта по намеченному маршруту;

- Проверка герметичности оболочки кабеля избыточным воздушным давлением, испытание постоянным током, прозвонка жил;

- Погрузка кабеля на кабелеукладчик и выход к основной стадии работ.

Прогон кабелеукладчика через неширокие (менее 300 м) реки производится при помощи тяги тракторной колонны.

Немалую роль в ходе работ имеет и местность, в которой они проводятся. Например, замерзание водной поверхности и образование толстого слоя льда, способного выдержать людей и колесно-гусеничное оборудование, как это ни удивительно, значительно облегчает процесс, если на данном отрезке необходимо было использовать кабелеукладочные суда (дистанция 400 и более метров). Рабочими делается майна (прорезь во льду), через которую и опускается на подготовленное дно кабель.

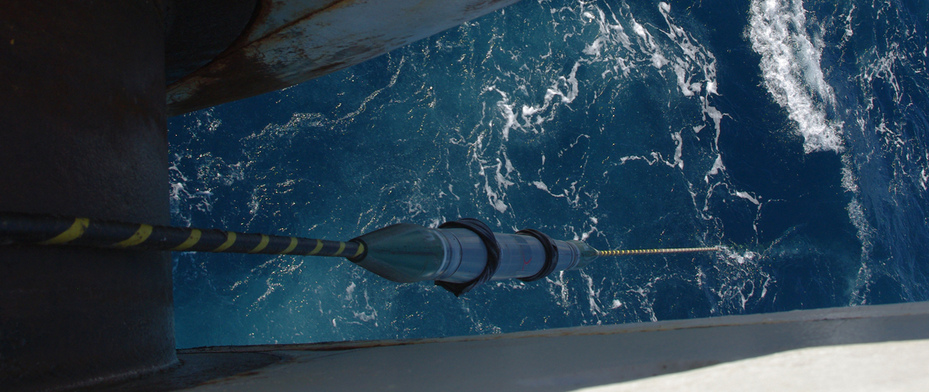

Укладка кабеля на дно при использовании судна

Если через неширокие реки протянуть кабель можно используя механизированную технику, расположенную на другом берегу, то для проведения мероприятий по кабелеукладке на широких реках, а так же в прибрежных зонах и открытом море приходится использовать специально оснащенные баржи или суда.

Как говорилось выше, для работ под водой популярностью пользуются гидравлические кабелеукладчики. Это вполне резонно: речное или морское дно более податливо, чем мерзлый грунт или горная порода, и усилия поданной под давлением струи воды будет достаточно для того, чтобы «прорубить» щель в грунте для дальнейшей укладки кабеля.

Стоит заметить, что в траншеи кабель укладывается на глубинах до 1500-2000 м из-за рыболовецкой деятельности и прочих факторов. В подобных ситуациях приходится использовать ножевой принцип укладки или по-простому опускать на дно морское гигантских размеров плуг, который его вспашет и позволит обезопасить кабель от снастей и прочих неприятностей. На больших глубинах по понятным причинам используются мощные, армированные кабели которые просто укладываются на грунт.

Фото плуга, с расчетной рабочей глубиной в 2000 метров

Если в случае малых дистанций используется цельный кусок кабеля, то при прокладке в море расстояния увеличиваются в разы, а погонная длина бухты кабеля ограничена. Плюс ко всему, при передаче сигнала на большие расстояния происходит его искажение и затухание. Для компенсации этих потерь, учитывая конструкцию кабеля описанную в предыдущей статье, в местах сращивания или на других необходимых участках используют усилители сигнала и ретрансляторы. Проблем с питанием не возникает, конструкция оптоволоконного кабеля подразумевает возможность передачи тока от которого и запитывается оборудование размещаемое на дистанции до 150 км друг от друга.

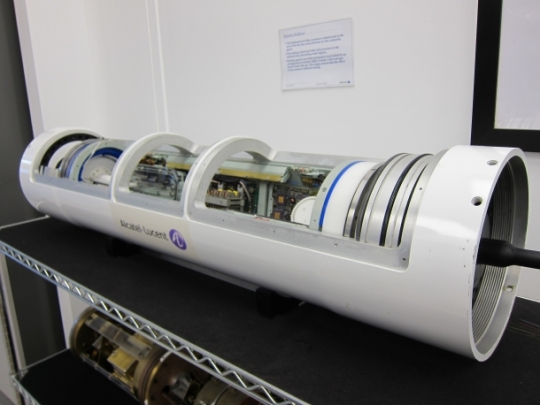

Вот так выглядит усилитель сигнала до установки монтажа, в частичном разборе:

А так он выглядит уже готовый к укладке на дне океана:

Но что делать, если ретранслятор ставить рано, а бухта кабеля закончилась?

Как говорилось выше, ретрансляторы в зависимости от свойств кабеля и обстоятельств укладки могут монтироваться с частотой до 150 км. Современная промышленность позволяет изготавливать и доставлять кабели длинной в среднем 5, а иногда и 25 км, что значительно меньше, чем дистанция расстановки ретрансляторов. В этих случаях конец одной бухты сращивают с новой, а место соединения защищают так называемой стыковочной коробкой (см. пример такой конструкции ниже):

Коробка в разборе:

В свою очередь ремонт, например обрыва, уже уложенного кабеля дело не простое, хотя сама процедура схематически весьма банальна. При помощи судна поднимают на поверхность и закрепляют на буй один оборванный конец, потом так же затралливают и поднимают второй конец кабеля. Та часть, в которую проникла под давлением вода отрезают, а для соединения концов используют ремонтный «обрезок» кабеля, специально для этого припасенный. В целом, все выглядит просто и логично: обрезал, зачистил, скрутил, работает. Но масштабы такой «скрутки» поражают, да и к самой укладке она имеет слабое отношение. Если повезет, смогу рассказать об этой процедуре отдельно.

Источник