- Оптическое волокно (оптоволокно)

- Структура оптического волокна

- Основные характеристики оптического волокна

- 1. Геометрические параметры.

- 2. Числовая апертура.

- 3. Профиль показателя преломления.

- 4. Затухание (потери).

- 5.Дисперсионные свойства.

- Таблица 1. Виды дисперсии в оптическом волокне.

- Разновидности и классификация оптических волокон

- Производство оптических волокон

- Волоконно-оптические кабели

- Оптоволоконные линии связи: неограниченные возможности

- Оптические передатчики

- Световоды

- Ввод света в оптическое волокно

- Типы оптического волокна

- Потери в оптическом волокне

- Полоса пропускания оптоволокна

- Конструкция оптоволоконного кабеля

- Другие типы световодов

- Оптические соединители

- Неразъемные соединения световодов

- Оптические приемники

- Разработка оптоволоконной системы

Оптическое волокно (оптоволокно)

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) давно занимают одну из лидирующих позиций на рынке телекоммуникаций. Имея ряд преимуществ перед другими способами передачи информации (витая пара, коаксиальный кабель, беспроводная связь…), ВОЛС широко используются в телекоммуникационных сетях разных уровней, а также в промышленности, энергетике, медицине, системах безопасности, высокопроизводительных вычислительных системах и во многих других областях.

Передача информации в ВОЛС осуществляется по оптическому волокну (optical fiber). Для того чтобы грамотно подойти к вопросу использования ВОЛС, важно хорошо понимать, что из себя представляет оптическое волокно как среда передачи данных, каковы его основные свойства и характеристики, какие бывают разновидности оптических волокон. Именно этим базовым вопросам теории волоконно-оптической связи и посвящена данная статья.

Структура оптического волокна

Оптическое волокно (оптоволокно) – это волновод с круглым поперечным сечением очень малого диаметра (сравним с толщиной человеческого волоса), по которому передается электромагнитное излучение оптического диапазона. Длины волн оптического излучения занимают область электромагнитного спектра от 100 нм до 1 мм, однако в ВОЛС обычно используется ближний инфракрасный (ИК) диапазон (760-1600 нм) и реже – видимый (380-760 нм). Оптическое волокно состоит из сердцевины (ядра) и оптической оболочки, изготовленных из материалов, прозрачных для оптического излучения (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция оптического волокна

Свет распространяется по оптоволокну благодаря явлению полного внутреннего отражения. Показатель преломления сердцевины, обычно имеющий величину от 1,4 до 1,5, всегда немного больше, чем показатель преломления оптической оболочки (разница порядка 1%). Поэтому световые волны, распространяющиеся в сердцевине под углом, не превышающим некоторое критическое значение, претерпевают полное внутреннее отражение от оптической оболочки (рис. 2). Это следует из закона преломления Снеллиуса. Путем многократных переотражений от оболочки эти волны распространяются по оптическому волокну.

Рис. 2. Полное внутреннее отражение в оптическом волокне

На первых метрах оптической линии связи часть световых волн гасят друг друга вследствие явления интерференции. Световые волны, которые продолжают распространяться в оптоволокне на значительные расстояния, называются пространственными модами оптического излучения. Понятие моды описывается математически при помощи уравнений Максвелла для электромагнитных волн, однако в случае оптического излучения под модами удобно понимать траектории распространения разрешенных световых волн (обозначены черными линиями на рис. 2). Понятие моды является одним из основных в теории волоконно-оптической связи.

Основные характеристики оптического волокна

Способность оптического волокна передавать информационный сигнал описывается при помощи ряда геометрических и оптических параметров и характеристик, из которых наиболее важными являются затухание и дисперсия .

1. Геометрические параметры.

Помимо соотношения диаметров сердцевины и оболочки, большое значение для процесса передачи сигнала имеют и другие геометрические параметры оптоволокна, например:

- некруглость (эллиптичность) сердцевины и оболочки, определяемая как разность максимального и минимального диаметров сердцевины (оболочки), деленная на номинальный радиус, выражается в процентах;

- неконцентричность сердцевины и оболочки – расстояние между центрами сердцевины и оболочки (рис. 3).

Рис 3. Некруглость и неконцентричность сердцевины и оболочки

Геометрические параметры стандартизированы для разных типов оптического волокна. Благодаря совершенствованию технологии производства значения некруглости и неконцентричности удается свести к минимуму, так что влияние неточности геометрии оптоволокна на его оптические свойства оказывается несущественным.

2. Числовая апертура.

Числовая апертура (NA) – это синус максимального угла падения луча света на торец волокна, при котором выполняется условие полного внутреннего отражения (рис. 4). Этот параметр определяет количество мод, распространяющихся в оптическом волокне. Также величина числовой апертуры влияет на точность, с которой должна производиться стыковка оптических волокон друг с другом и с другими компонентами линии.

Рис 4. Числовая апертура

3. Профиль показателя преломления.

Профиль показателя преломления – это зависимость показателя преломления сердцевины от ее поперечного радиуса. Если показатель преломления остается одинаковым во всех точках поперечного сечения сердцевины, такой профиль называется ступенчатым. Среди других профилей наибольшее распространение получил градиентный профиль, при котором показатель преломления плавно увеличивается от оболочки к оси (рис. 5). Помимо этих двух основных, встречаются и более сложные профили.

Рис. 5. Профили показателя преломления

4. Затухание (потери).

Затухание – это уменьшение мощности оптического излучения по мере распространения по оптическому волокну (измеряется в дБ/км). Затухание возникает вследствие различных физических процессов, происходящих в материале, из которого изготавливается оптоволокно. Основными механизмами возникновения потерь в оптическом волокне являются поглощение и рассеяние.

а) Поглощение. В результате взаимодействия оптического излучения с частицами (атомами, ионами…) материала сердцевины часть оптической мощности выделяется в виде тепла. Различают собственное поглощение, связанное со свойствами самого материала, и примесное поглощение, возникающее из-за взаимодействия световой волны с различными включениями, содержащимися в материале сердцевины (гидроксильные группы OH — , ионы металлов…).

б) Рассеяние света, то есть отклонение от исходной траектории распространения, происходит на различных неоднородностях показателя преломления, геометрические размеры которых меньше или сравнимы с длиной волны излучения. Такие неоднородности являются следствием как наличия дефектов структуры волокна (рассеяние Ми), так и свойствами аморфного (некристаллического) вещества, из которого изготавливается волокно (рэлеевское рассеяние). Рэлеевское рассеяние является фундаментальным свойством материала и определяет нижний предел затухания оптического волокна. Существуют и другие виды рассеяния (Бриллюэна-Мандельштама, Рамана), которые проявляются при уровнях мощности излучения, превышающих те, которые обычно используются в телекоммуникациях.

Величина коэффициента затухания имеют сложную зависимость от длины волны излучения. Пример такой спектральной зависимости приведен на рис. 6. Область длин волн с низким затуханием называется окном прозрачности оптического волокна. Таких окон может быть несколько, и именно на этих длинах волн обычно осуществляется передача информационного сигнала.

Рис. 6. Спектральная зависимость коэффициента затухания

Потери мощности в волокне обуславливаются также различными внешними факторами. Так, механические воздействия (изгибы, растяжения, поперечные нагрузки) могут приводить к нарушению условия полного внутреннего отражения на границе сердцевины и оболочки и выходу части излучения из сердцевины. Определенное влияние на величину затухания оказывают условия окружающей среды (температура, влажность, радиационный фон…).

Поскольку приемник оптического излучения имеет некоторый порог чувствительности (минимальную мощность, которую должен иметь сигнал для корректного приема данных), затухание служит ограничивающим фактором для дальности передачи информации по оптическому волокну.

5.Дисперсионные свойства.

Помимо расстояния, на которое передается излучение по оптическому волокну, важным параметром является скорость передачи информации. Распространяясь по волокну, оптические импульсы уширяются во времени. При высокой частоте следования импульсов на определенном расстоянии от источника излучения может возникнуть ситуация, когда импульсы начнут перекрываться во времени (то есть следующий импульс придет на выход оптического волокна раньше, чем закончится предыдущий). Это явление носит название межсимвольной интерференции (англ. ISI – InterSymbol Interference, см. рис. 7). Приемник обработает полученный сигнал с ошибками.

Рис. 7. Перекрывание импульсов, вызывающее межсимвольную интерференцию: а) входной сигнал; б) сигнал, прошедший некоторое расстояние L1 по оптическому волокну; в) сигнал, прошедший расстояние L2>L1.

Уширение импульса, или дисперсия, обуславливается зависимостью фазовой скорости распространения света от длины волны излучения, а также другими механизмами (табл. 1).

Таблица 1. Виды дисперсии в оптическом волокне.

| Название | Краткое описание | Параметр |

| 1. Хроматическая дисперсия | Любой источник излучает не одну длину волны, а спектр незначительно отличающихся длин волн, которые распространяются с разной скоростью. | |

| а) Материальная хроматическая дисперсия | Связана со свойствами материала (зависимость показателя преломления от длины волны излучения) | |

| б) Волноводная хроматическая дисперсия | Связана с наличием волноводной структуры (профиль показателя преломления) | |

| 2. Межмодовая дисперсия | Моды распространяются по разным траекториям, поэтому возникает задержка во времени их распространения. | |

| 3. Поляризационная модовая дисперсия, PMD | Мода имеет две взаимно перпендикулярные составляющие (поляризационные моды), которые могут распространяться с различными скоростями. |

Таким образом, дисперсия в оптическом волокне отрицательно сказывается как на дальности, так и на скорости передачи информации.

Разновидности и классификация оптических волокон

Рассмотренные свойства являются общими для всех оптических волокон. Однако описанные параметры и характеристики могут существенно отличаться и оказывать различное влияние на процесс передачи информации в зависимости от особенностей производства оптоволокна.

Фундаментальным является деление оптическим волокон по следующим критериям.

- Материал. Основным материалом для изготовления сердцевины и оболочки оптического волокна является кварцевое стекло различного состава. Однако используется большое количество других прозрачных материалов, в частности, полимерные соединения.

- Количество распространяющихся мод. В зависимости от геометрических размеров сердцевины и оболочки и величины показателя преломления в оптическом волокне может распространяться только одна (основная) или же большое количество пространственных мод. Поэтому все оптические волокна делят на два больших класса: одномодовые и многомодовые (рис. 8).

Рис. 8. Многомодовое и одномодовое волокно

На основании этих факторов можно выделить четыре основных класса оптических волокон, получивших распространение в телекоммуникациях:

Каждому из этих классов посвящена отдельная статья на нашем сайте. Внутри каждого из этих классов также существует своя классификация.

Производство оптических волокон

Процесс изготовления оптического волокна крайне сложен и требует большой точности. Технологический процесс проходит в два этапа: 1) создание заготовки, представляющей собой стержень из выбранного материала со сформированным профилем показателя преломления, и 2) вытягивание волокна в вытяжной башне, сопровождающееся покрытием защитной оболочкой. Существует большое количество различных технологий создания заготовки оптического волокна, разработка и совершенствование которых происходит постоянно.

Волоконно-оптические кабели

Практическое использование оптического волокна в качестве среды передачи информации невозможно без дополнительного упрочнения и защиты. Волоконно-оптическим кабелем называется конструкция, включающая в себя одно или множество оптических волокон, а также различные защитные покрытия, несущие и упрочняющие элементы, влагозащитные материалы. По причине большого разнообразия областей применения оптоволокна производители выпускают огромное количество самых разных волоконно-оптических кабелей, отличающихся конструкцией, размерами, используемыми материалами и стоимостью (рис. 9).

Источник

Оптоволоконные линии связи: неограниченные возможности

Технологический век дал нам много ярких изобретений и открытий, но, по-видимому, именно возможность передачи информации на большие расстояния внесла один из наиболее весомых вкладов в развитие технологий. Носители, по которым передаются данные, прошли долгий путь развития от медной проволоки столетие назад до современных оптоволоконных кабелей. В результате многократно увеличились объемы информации, скорости и расстояния ее передачи, что расширило пределы технологического развития во всех областях.

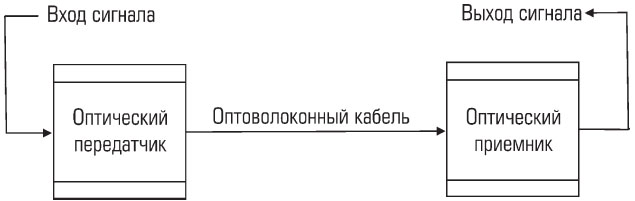

Современные оптоволоконные кабели из стекла с малыми потерями обеспечивают практически неограниченную полосу пропускания и имеют массу других преимуществ над ранее созданными носителями. Простейшая оптоволоконная система передачи информации между двумя точками состоит из трех основных элементов: оптического передатчика, оптоволоконного кабеля и оптического приемника (рис. 1).

Рис. 1. Схема простейшей оптоволоконной системы передачи информации

Оптический передатчик преобразует аналоговый или цифровой электрический сигнал в соответствующий ему световой сигнал. Источником света может быть либо светодиод, либо твердотельный лазер. Чаще всего используются источники света с длиной волны 850, 1300 и 1550 нанометров.

Оптоволоконный кабель состоит из одного или нескольких стеклянных волокон, которые для света работают как волноводы (световоды). По конструкции оптоволоконный кабель похож на электрический, но содержит специальные элементы для защиты находящихся внутри него световодов. Соединение многокилометровых кабелей выполняется с помощью разъемных и неразъемных оптических соединителей.

Оптический приемник преобразует световой сигнал в копию исходного электрического сигнала. В качестве чувствительного элемента оптического приемника используется либо лавинный фотодиод, либо (чаще) PIN-фотодиод.

Оптоволоконные системы передачи информации — оптические приемник и передатчик, связанные оптоволоконным кабелем — имеют много преимуществ над обычными медными проводами и коаксиальными кабелями:

- они могут передавать значительно большее количество информации при большей достоверности, на большей скорости, на большее расстояние. Оптоволоконные системы очень удобны для передачи последовательных цифровых данных.

- оптоволоконный кабель совершенно не подвержен никаким внешним помехам, включая грозовые разряды, и не проводит электричество. По этой причине он может находиться в прямом контакте с высоковольтным электрооборудованием и силовыми линиями. При использовании оптоволоконных систем не образуются паразитные петли заземления.

- поскольку кабель изготовлен из стекла, он не восприимчив к действию большинства агрессивных химических веществ, вызывающих коррозию. Его, как правило, можно прокладывать непосредственно в грунте и использовать в корродирующей атмосфере на химических производствах.

- носителем информации в оптоволоконных кабелях является свет, и поэтому при повреждении кабеля не возникает никаких искр. Оптоволоконные линии могут использоваться даже в наиболее взрывоопасных атмосферах, они не пожароопасны и не несут опасности поражения электрическим током для ремонтного персонала.

- оптоволоконные кабели не подвержены вредному влиянию природных условий. Их можно прокладывать прямо на телефонных столбах или крепить к ранее проложенным кабелям, не заботясь о внешних наводках.

- даже многожильный оптоволоконный кабель значительно тоньше и легче медных кабелей с такой же пропускной способностью. Оптоволоконный кабель проще прокладывать, он занимает меньше места в кабельных каналах, а часто может прокладываться и вовсе без них.

- оптоволоконные кабели практически идеальны для организации защищенных систем передачи информации. Несанкционированное подключение к ним весьма затруднительно и легко обнаруживается. Оптическое волокно не создает вокруг себя никакого электромагнитного излучения.

Почему оптоволоконные системы обладают этими полезными свойствами? Прочитав эту брошюру и поняв принципы, лежащие в основе оптоволоконной технологии, вы получите ответ на этот вопрос. Каждому из трех компонентов оптоволоконных систем — передатчикам, приемникам и кабелям — посвящен свой раздел.

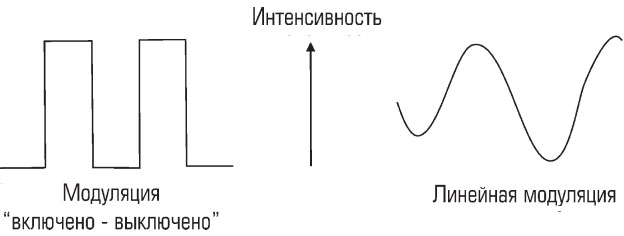

Оптические передатчики

Оптический передатчик преобразует электрический сигнал в модулированный световой поток, предназначенный для передачи по оптоволокну. В зависимости от типа сигнала могут использоваться различные способы модуляции — включение и выключение света или его плавное изменение между заданными уровнями пропорционально входному сигналу. На рис. 2 эти два основных способа модуляции показаны на графиках зависимости интенсивности света от времени.

Рис. 2. Основные методы модуляции светового потока

Чаще всего в оптических передатчиках в качестве источника света используются светоизлучающие диоды (светодиоды) и полупроводниковые лазеры (лазерные диоды). Для использования в оптоволоконных системах эти устройства изготавливаются в корпусах, позволяющих подвести оптоволокно максимально близко к зоне, излучающей свет. Это необходимо для того, чтобы направить как можно больше света в световод. Иногда излучатель оборудован микроскопической сферической линзой, позволяющей собрать весь свет «до последней капли» и направить его в волокно. В некоторых случаях стеклянная нить присоединяется непосредственно к поверхности излучающего свет кристалла.

У светодиодов площадь излучающего элемента довольно велика, и поэтому они излучают не так эффективно, как лазеры. Однако светодиоды широко используются на линиях связи малой и средней длины. Светодиоды гораздо дешевле лазеров, имеют почти линейную зависимость интенсивности излучения от величины электрического тока, интенсивность их излучения слабо зависит от температуры. Лазеры, напротив, имеют очень малую площадь излучающей поверхности и могут отдавать в оптоволокно гораздо большую мощность, чем светодиоды. Они тоже линейны по току, но очень сильно подвержены влиянию температуры и для достижения необходимой стабильности требуют применения более сложных электронных схем. Поскольку лазеры довольно дороги, они в основном используются там, где требуется передача данных на большие расстояния.

Применяемые в оптоволоконной связи светодиоды и лазеры излучают в инфракрасной части спектра электромагнитных волн и поэтому их свет невидим человеческим глазом без применения специальных средств. Длина волны излучения выбрана с учетом максимальной прозрачности материала световодов и наивысшей чувствительности фотодиодов. Наиболее часто используемые сейчас длины волн — 850, 1300 и 1550 нанометров. Для всех трех длин волн выпускаются как светодиоды, так и лазеры.

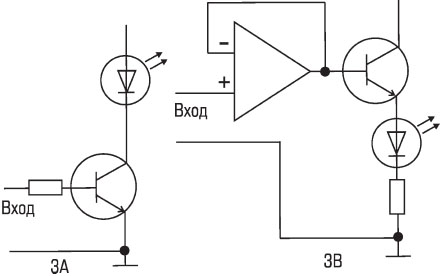

Как уже было сказано, световой поток светодиодов и лазеров модулируется одним из двух способов: «включено-выключено» или линейным непрерывным изменением интенсивности. На рис. 3 показаны упрощенные схемы, реализующие оба способа модуляции. Для управления излучателем используется транзистор, на базу которого поступает предварительно сформированный цифровой сигнал. Максимальная частота модуляции при этом определяется электронной схемой и свойствами излучателя. Со светодиодами легко достижимы частоты в несколько сотен мегагерц, с лазерами — в тысячи мегагерц. На схеме не показан узел термостабилизации (светодиодам он обычно вообще не требуется).

Линейная модуляция осуществляется с помощью схемы на основе операционного усилителя (рис. 3B). Модулирующий сигнал подается на инвертирующий вход усилителя, постоянное смещение поступает на неинвертирующий вход. Здесь также не показана схема термостабилизации.

Рис. 3. Методы модуляции светового потока светодиодов

и полупроводниковых лазеров

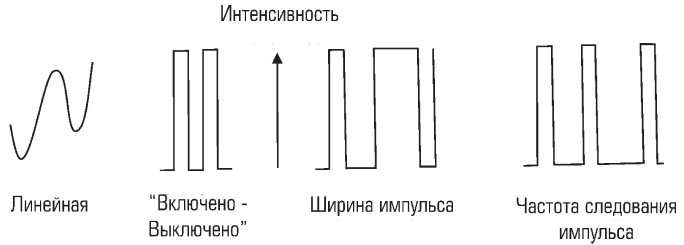

В цифровом сигнале, для передачи которого используется модуляция «включено-выключено», логические уровни могут кодироваться различными способами. В наиболее простом из них логической единице соответствует наличие света, логическому нулю — его отсутствие. Кроме того, применяются широтно-импульсная и частотно-импульсная модуляция. При широтно-импульсной модуляции используется непрерывный поток импульсов, двумя различными длительностями которых кодируются логические уровни сигнала. При частотно-импульсной модуляции все импульсы имеют одинаковую длительность, но частота их следования меняется в зависимости от передаваемого логического уровня.

Рис 4. Различные методы оптической передачи аналоговой

и цифровой информации

Для аналоговой модуляции также существует несколько методов. Простейший из них — линейная модуляция, где интенсивность источника света прямо связана с величиной передаваемого сигнала. В других методах передаваемый сигнал вначале модулирует высокочастотную несущую (а в некоторых случаях и несколько несущих), а затем этот сложный сигнал управляет яркостью источника света.

На рис. 4 показана зависимость интенсивности света от времени для этих методов модуляции.

Частота света (который тоже является электромагнитным излучением) весьма велика — порядка миллионов гигагерц. Полоса частот излучателей света (лазеров и светодиодов) достаточно широка, но, к сожалению, современная технология не дает возможности селективного использования этой полосы, как это делается при передаче информации по радио. В оптическом передатчике происходит включение и выключение всей полосы частот сразу, как это делалось в первых искровых передатчиках на заре эры радио. Со временем ученые преодолеют это препятствие и станет возможной «когерентная передача», что определит дальнейшее развитие оптоволоконной технологии.

Световоды

Ввод света в оптическое волокно

После того, как передатчик преобразовал входной электрический сигнал в нужным образом модулированный свет, его необходимо ввести в оптическое волокно. Как уже говорилось, для этого существует два способа: прямое соединение излучающего элемента со световодом, и размещение световода в непосредственной близости от излучателя. При использовании второго способа количество света, которое попадет в оптоволокно, зависит от четырех факторов: интенсивности излучения, площади излучающего элемента, входного угла световода и потерь на отражение и рассеяние. Кратко рассмотрим все эти факторы.

Интенсивность излучения светодиода или лазера зависит от его конструкции и обычно выражается как общая мощность излучения при определенном токе. Иногда эта цифра указывается как реальная мощность, передаваемая в оптоволокно конкретного типа. При прочих равных условиях чем выше мощность излучателя, тем больше света попадает в световод.

Отношение площадей излучающего элемента и сердцевины оптоволокна определяет долю общей мощности, которая попадает в световод — чем меньше это отношение, тем больше света окажется в волокне.

Входной угол оптоволокна характеризуют его числовой апертурой (numerical aperture, NA), которая определяется как синус половины входного угла. Типовые значения NA лежат в диапазоне от 0,1 до 0,4, что соответствует входному углу от 11 до 46 градусов. Только тот свет, который вошел в оптоволокно под углом, меньшим или равным входному, будет распространяться по световоду.

Потери. Кроме потерь от загрязнений на поверхности оптоволокна, всегда существуют неизбежные потери интенсивности света, вызванные отражением на входе в световод и выходе из него. Это так называемые френелевские потери (по имени французского физика О. Ж. Френеля), которые составляют примерно 4% общей интенсивности на каждой границе раздела стекло-воздух. При необходимости для снижения этих потерь на соединяемые стеклянные поверхности наносят немного специального оптического геля.

Типы оптического волокна

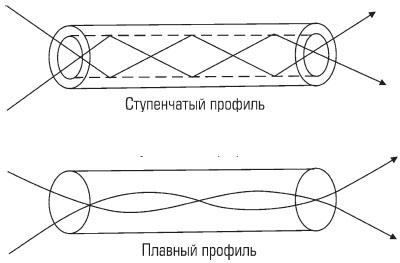

Сейчас используется два типа оптического волокна: со ступенчатым и плавным изменением показателя преломления вдоль радиуса (профилем). На рис. 5 показано, что свет распространяется по таким световодам по-разному.

Рис 5. Распространение света по оптоволокну со ступенчатым и плавным профилями показателя преломления

Как показано на рисунке, волокно со ступенчатым профилем показателя преломления состоит из сердцевины, изготовленной из стекла с малыми оптическими потерями, окруженной стеклянной оболочкой с более низким показателем преломления. Такое различие показателей преломления заставляет свет отражаться от границы между сердцевиной и оболочкой на всем пути распространения. Оптоволокно с плавным профилем состоит из стекла только одного сорта, но оно обработано так, что его показатель преломления плавно уменьшается от центра к периферии. В результате световод, подобно протяженной линзе, постоянно отклоняет распространяющийся по нему свет к центру.

Оптоволокно характеризуется толщиной сердцевины и оболочки, которую выражают в микрометрах. Сейчас наиболее распространены три типоразмера оптоволокна общего назначения, хотя существуют и другие типоразмеры для специальных применений. Это многомодовые световоды 50/125 и 62,5/125 мкм и одномодовые 8-10/125 мкм. Первые два типоразмера обычно используются вместе со светодиодными излучателями на линиях передачи малой и средней длины. Оптоволокно с сердцевиной 8-10 мкм чаще всего применяется в телекоммуникационных системах большой протяженности совместно с лазерными оптическими передатчиками.

Потери в оптическом волокне

Кроме потерь интенсивности сигнала в соединении излучателя и световода, потери происходят также и при распространении света по оптоволокну. Сердцевина оптического волокна делается из сверхчистого стекла с очень низкими потерями. Стекло должно иметь высочайшую прозрачность, поскольку по изготовленному из него волокну свет должен проходить километры. Давайте посмотрим на обычное оконное стекло. Оно прозрачно, но только потому, что его толщина всего 3-4 мм. Достаточно взглянуть на торец стеклянной пластины и увидеть его зеленую окраску, чтобы понять, как сильно она поглощает свет даже на длине в десяток-другой сантиметров. Легко представить, как же мало света пройдет через стометровую толщу оконного стекла!

Большинство световодов общего назначения дает на длине волны 850 нм потери от 4 до 6 децибел на километр (то есть на одном километре теряется от 60 до 75% света). На длине волны 1300 нм потери снижаются до 3-4 дБ/км (50-60%), а на 1550 нм они еще меньше — не является чем-то необычным значение 0,5 дБ/км (10%).

Основной причиной потерь является поглощение света неоднородностями и рассеяние на них. Другая причина потерь в оптоволокне — его чрезмерный изгиб, при котором часть света выходит из сердцевины. Во избежание таких потерь радиус изгиба оптоволоконного кабеля при прокладке должен быть не менее 2,5 см (а чаще и еще больше).

Полоса пропускания оптоволокна

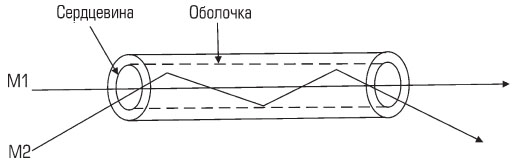

Перечисленные выше потери не зависят от частоты модуляции, то есть уровень потерь в 3 дБ означает, что до получателя не дойдет 50% света независимо от того, модулирован он сигналом 10 Гц или 100 МГц. Однако полоса пропускания оптоволокна для модулированного сигнала ограничена, и тем сильнее, чем длиннее световод. Причину этого ограничения поясняет рис. 6. Свет, вошедший в оптоволокно под малым углом к его оси (M1) распространяется по более короткому пути, чем тот, который входит под углом, близким к предельному входному (M2). В результате различные лучи, исходящие от одного и того же источника (называемые модами), приходят к даль- нему концу световода не одновременно, что приводит к эффекту размывания — уширению коротких импульсов. Это ограничивает максимальную частоту сигнала, передаваемого по оптоволоконному кабелю. Говоря кратко, чем меньше мод в излучении, тем шире полоса пропускания оптоволокна. Чтобы уменьшить число распространяющихся мод, сердцевину волокна делают тоньше. Одномодовое волокно с диаметром сердцевины от 8 до 10 мкм имеет значительно более широкую полосу пропускания, чем многомодовые волокна с диаметром 50 и 62,5 мкм, по которым может одновременно распространяться большое число мод излучения.

Рис. 6. Полоса частот модуляции, пропускаемых оптоволокном,

ограничивается существованием различных путей распространения света

Типовая полоса пропускания для обычных волоконных световодов составляет несколько мегагерц на километр для волокна с очень большим диаметром сердцевины, несколько сотен мегагерц на километр для стандартного многомодового волокна и тысячи мегагерц для одномодовых оптических волокон. С ростом длины кабеля полоса пропускания пропорционально снижается. Например, кабель, имеющий полосу 500 МГц на длине 1 км, при длине 2 км сможет обеспечить полосу в 250 МГц, а при 5 км — лишь в 100 МГц.

Очень широкая полоса пропускания одномодовых световодов позволяет практически не обращать внимания на их длину. Однако для многомодовых волокон этот фактор важен, поскольку нередко частотный диапазон передаваемых сигналов превосходит полосу пропускания кабелей.

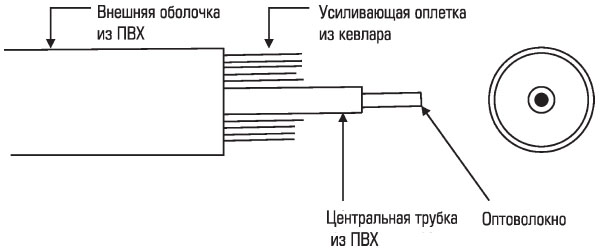

Конструкция оптоволоконного кабеля

Оптоволоконные кабели выпускаются разного диаметра и конструкции. Как и в случае коаксиальных, конструкция оптоволоконных кабелей определяется его предназначением. Внешне оптоволоконный кабель похож на коаксиальный. На рис. 7 схематично показано устройство стандартного оптоволоконного кабеля.

Оптоволокно имеет защитное покрытие, предохраняющее его от повреждений в производственном процессе. Оно помещается в облегающую его поливинилхлоридную трубку, где может свободно изгибаться при прокладке вокруг углов стен и в кабельных каналах.

Эта трубка окружена оплеткой из кевлара, принимающей на себя основное механическое усилие, которое действует на кабель при прокладке. Наконец, внешняя оболочка из поливинилхлорида защищает весь кабель и предотвращает проникновение влаги внутрь.

Кабели такой конструкции пригодны для прокладки внутри зданий, где не требуется значительная стойкость к внешним воздействиям. Существуют кабели практически для любого варианта прокладки, например, для прямой укладки в грунт, армированные устойчивой к грызунам внешней оболочкой из стали и сертифицированные UL негорючие кабели для прокладки над фальшпотолками. Выпускаются и многожильные кабели с цветовой кодировкой.

Рис. 7. Устройство стандартного оптоволоконного кабеля

Другие типы световодов

Еще два типа световодов — кварцевые с сердцевиной очень большого диаметра и целиком изготовленные из пластмассы — обычно не используются в телекоммуникациях. Кварцевые световоды используются для передачи мощных световых потоков, например в лазерной хирургии. Пластмассовые световоды применяются для передачи данных на очень малые расстояния внутри электронного оборудования совместно с недорогими светодиодами. Одно из стандартных применений таких световодов — оптическая развязка цепей управления в высоковольтных источниках питания.

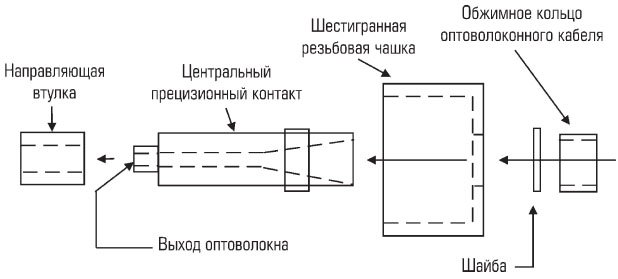

Оптические соединители

С помощью оптических соединителей оптоволоконные кабели подключаются к оборудованию или соединяются между собой. Они похожи на электрические разъемы по функциям и внешнему виду, но требу- ют очень высокой точности изготовления. В оптическом разъемном соединении необходимо прецизионное совмещение и центровка сердцевины обоих волокон. Поскольку их диаметр весьма мал (например, 50 мкм), требования к точности очень высоки: допуск имеет порядок одного микрона.

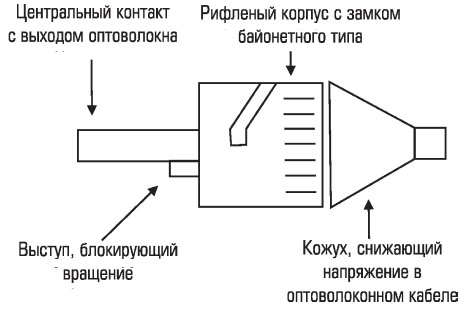

Сейчас используются оптические разъемы множества различных типов. Разъем SMA, использовавшийся еще до изобретения одномодовых волокон, до недавнего времени оставался наиболее распространенным. На рис. 8 показаны детали конструкции этого разъема.

Рис. 8. Конструкция разъема SMA

Для многомодовых волокон сейчас чаще всего применяется разъем ST, разработанный компанией AT&T. В нем применен байонетный фиксатор, а общие потери меньше, чем в SMA. Подобранная пара разъемов ST обеспечивает уровень потерь менее 1 дБ (20%) и не требует дополнительных направляющих втулок или других подобных элементов. Специальный выступ, не дающий разъему поворачиваться, гарантирует, что при соединении оптические волокна всегда будут устанавливаться в одно и то же положение друг относительно друга, что обеспечивает стабильность характеристик разъемного соединения.

Разъемы ST выпускаются как для многомодовых, так и для одномодовых световодов — основное различие состоит в величине допусков. Следует иметь в виду, что многомодовые разъемы ST будут корректно работать только с многомодовыми световодами. Более дорогие одномодовые разъемы ST можно использовать как с одномодовыми, так и с многомодовыми световодами. Процедуры установки разъемов ST и SMA на кабель сходны и занимают примерно одинаковое время. На рис. 9 показаны основные элементы ставшего промышленным стандартом разъема ST.

Рис. 9. Основные элементы разъема ST

Неразъемные соединения световодов

Хотя для соединения двух световодов можно использовать оптические разъемы, существуют другие методы, обеспечивающие значительно более низкие потери. Два наиболее распространенных — механическое соединение и сварное соединение. Оба обеспечивают уровень потерь от 0,15 до 0,1 дБ (3-2%).

Для механического соединения концы световодов освобождаются от оболочек, их торцы очищаются и точно совмещаются с использованием специального механического приспособления. На место соединения наносится оптический гель, снижающий до минимума потери на отражение. Совмещенные концы световодов удерживаются на месте запорным механизмом.

Оптические приемники

Основная задача оптического приемника — преобразование модулированного светового потока, поступающего из оптоволокна, в копию исходного электрического сигнала, поданного на передатчик. В качестве детектора в приемнике обычно используется PIN- или лавинный фотодиод, который устанавливается на оптическом соединителе (подобном используемому для источников света). У фотодиодов обычно довольно большой чувствительный элемент (несколько микрометров в диаметре), поэтому требования к точности позиционирования оптического волокна не такие жесткие, как для передатчиков.

Интенсивность излучения, выходящего из оптоволокна, достаточно мала, и в оптических приемниках устанавливаются внутренние усилители с большим коэффициентом усиления. Поэтому важно использовать приемники только с тем типоразмером волокна, для которого они предназначены, иначе может возникнуть перегрузка усилителя. Если, например, пара передатчик-приемник, предназначенная для одномодового оптоволокна, используется с многомодовым, то в приемник поступит слишком много света, что вызовет его насыщение и серьезное искажение выходного сигнала. Аналогично, при использовании одномодового волокна с передатчиком и приемником, рассчитанными на многомодовое, до приемника дойдет мало света, и выходной сигнал будет содержать много шума или вообще не появится. Единственный случай, когда несоответствие приемника и передатчика типу волокна может оказаться полезным — чрезмерные потери в световоде. Тогда дополнительные 5-15 дБ, которые даст замена одномодового волокна на многомодовое, спасут положение и позволят получить работоспособную систему. Однако это экстремальная ситуация, и такое решение не рекомендуется для нормального применения.

Как и передатчики, оптические приемники выпускаются в аналоговом и цифровом вариантах. В них обоих используется аналоговый предварительный усилитель, за которым включен аналоговый или цифровой выходной каскад.

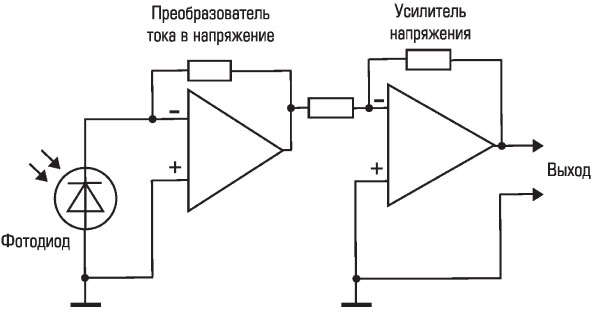

На рис. 10 показана функциональная схема простого аналогового оптического приемника. Первый каскад — операционный усилитель, включенный как преобразователь тока в напряжение. Слабый ток, генерируемый фотодиодом, преобразуется здесь в напряжение, амплитуда которого обычно составляет несколько милливольт. В следующем каскаде, представляющим собой простой усилитель напряжения, сигнал усиливается до необходимого уровня.

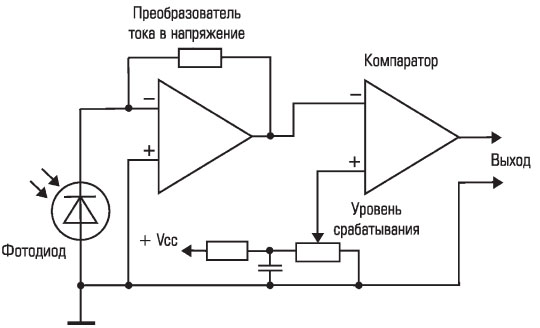

Функциональная схема цифрового оптического приемника показана на рис. 11. Как и в случае аналогового приемника, первый каскад представляет собой преобразователь тока в напряжение. Его выходной сигнал поступает на компаратор напряжения, который выдает чистый цифровой сигнал с малой длительностью перепадов. Регулятор уровня срабатывания компаратора, если он есть, используется для точной настройки симметрии восстановленного цифрового сигнала.

Часто в приемники для наиболее точного воспроизведения входного сигнала добавляются дополнительные каскады, которые работают как линейные усилители для коаксиальных кабелей, преобразователи протоколов и т.п. Следует помнить, что электронные приемники сигнала, в отличие от оптоволоконного кабеля, восприимчивы к электромагнитным помехам, поэтому при работе с ними следует использовать стандартные меры защиты — экранирование, заземление и т.п.

Рис. 10. Простейший аналоговый оптический приемник

Рис. 11. Простейший цифровой оптический приемник

Разработка оптоволоконной системы

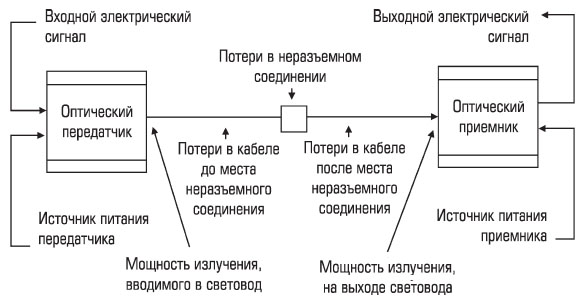

При разработке оптоволоконной системы следует учитывать множество факторов, каждый из которых вносит свой вклад в конечную цель — гарантию того, что в приемник поступит достаточное количество света. Без достижения этой цели система не будет работать правильно. На рис. 12 указаны многие из этих факторов.

Рис. 12. Важнейшие параметры, которые необходимо учитывать

при разработке оптоволоконной системы

При инженерной разработке оптоволоконной системы рекомендуется использовать следующую пошаговую процедуру:

- Выбор приемника и передатчика, подходящих для того типа сигнала, который необходимо передавать (аналоговый, цифровой, видеосигнал, RS-232, RS-422, RS-485 и т.д.).

- Определение имеющихся источников питания (переменное напряжение, постоянное напряжение и др.).

- Определение, при необходимости, специальных требований (например, импедансов, полосы пропускания, специальных разъемов и диаметра волокна и т.п.).

- Расчет общих потерь в системе (в децибелах): суммирование потерь в кабелях, в разъемных и неразъемных соединениях. Эти характеристики можно получить у производителей электронных устройств и оптоволоконных кабелей.

- Сравнение полученной цифры потерь с допустимым значением уровня сигнала на входе приемника. Следует подстраховаться, добавив запас как минимум в 3 дБ на всю систему.

- Проверка соответствия полосы пропускания системы потребностям передачи нужного типа сигнала. Если расчеты покажут, что полоса пропускания окажется недостаточной для передачи сигнала на нужное расстояние, то следует либо выбрать другой приемник и передатчик (другую длину волны), либо рассмотреть возможность использования более дорогого и качественного оптоволоконного кабеля с меньшими потерями.

Источник