- Кабели геофизические грузонесущие бронированные общего применения

- Описание

- Назначение геофизического кабеля регистрация изменения геофизического параметра

- Кабель каротажный геофизический – особенности применения, ГОСТ, производители

- Кабели геофизические грузонесущие – обзор марок

- 28. ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

Кабели геофизические грузонесущие бронированные общего применения

Описание

Кабели грузонесущие геофизические бронированные (каротажные) изготавливаются согласно ТУ 3585-070-24118545-2016 и предназначены для проведения геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, для применения в рыболовном траловом флоте и проведения геофизических и геологических исследований на море.

ООО «Псковгеокабель» изготавливает каротажные кабели с 1996 года и на протяжении этих лет постоянно занимается усовершенствованием и доработкой эксплуатационных характеристик геофизических кабелей, как для общего применения, так и под конкретные задачи и условия заказчиков.

Благодаря наличию собственной научно-производственной базы ООО «Псковгеокабель» выпускает геофизические грузонесущие бронированные кабели общего применения более 200 модификаций со следующими техническими характеристиками:

— диаметр от 2,5 до 40 мм;

— разрывное усилие от 5 до 50 кН;

— рабочая температура эксплуатации от -60 до 300 °С.

В зависимости от области применения и конструкции кабели подразделяются на:

- КГ – кабель геофизический грузонесущий бронированный общего применения;

- КГСв – кабель геофизический грузонесущий бронированный для свабирования скважин;

- КГ1К – кабель геофизический грузонесущий бронированный с одной коаксиальной парой;

- КГл – кабель геофизический грузонесущий бронированный для работы через лубрикатор;

- КГС – кабель геофизический грузонесущий бронированный стойкий к воздействию сероводорода.

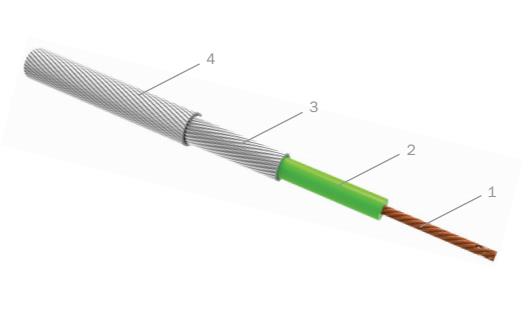

Рис. 1 Кабель одножильный геофизический грузонесущий бронированный общего применения

КОНСТРУКЦИЯ кабеля одножильного геофизического грузонесущего бронированного общего применения:

1 — токопроводящая жила

2 — полимерная оболочка

3 — первый повив брони

4 — второй повив брони

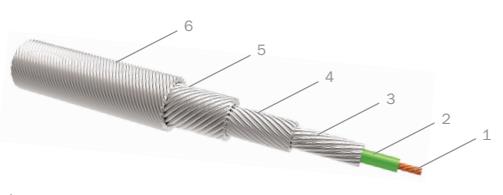

Рис. 2 Кабель геофизический грузонесущий бронированный для свабирования скважин

КОНСТРУКЦИЯ кабеля геофизического грузонесущего бронированного для свабирования скважин:

1 — токопроводящая жила

2 — полимерная оболочка

3 — первый повив брони

4 — второй повив брони

5 — третий повив брони

6 — третий повив брони

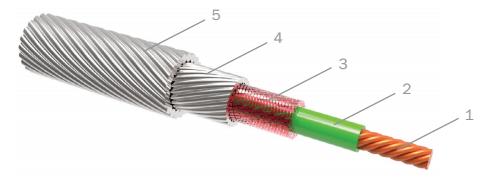

Рис. 3 Кабель геофизический грузонесущий бронированный коаксиальный

КОНСТРУКЦИЯ кабеля геофизического грузонесущего бронированного коаксиального:

1 — токопроводящая жила

2 — полимерная изоляция

3 — экран со скрепляющей обмоткой плёнкой

4 — первый повив брони

5 — второй повив брони

Источник

Назначение геофизического кабеля регистрация изменения геофизического параметра

Рассматриваемый вид токопроводящей продукции относится к универсальным изделиям, выпускаемым согласно ГОСТ 31944-2012 Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Основное отличие данного вида кабелей состоит в наличии защитной бронированной оболочки, состоящей из нескольких повивов и выполняющей одновременно несущую функцию.

Кабель каротажный геофизический – особенности применения, ГОСТ, производители

Каротажный кабел ьшироко применяется при геофизических исследованиях, а также при выполнении рабочих операций в скважинах нефтяных и газовых разработок. Кроме того, он востребован на рыболовном флоте и при исследованиях в морских глубинах.

Грузонесущие кабели выпускаются в более, чем двухстах модификациях, отличающихся своими эксплуатационными показателями. Общие технические характеристики этих изделий выглядят так:

- Номинальный диаметр кабельного троса – от 2,5 до 40 мм.

- Допустимое разрывное усилие согласно ТУ –от 5 до 50 кН.

- Диапазон рабочих температур – от -60 до 300 градусов.

Область применения различных исполнений каротажного кабеля задается при разработке каждого конкретного типа изделия. Она определяется его названием (маркой), присваиваемой согласно общепринятой классификации и однозначно идентифицирующей кабельный продукт.

К крупнейшим производителям кабелей геофизических грузонесущих относятся следующие российские предприятия:

- ООО «Пермгеокабель» (Пермский край).

- «Камкабель» (г. Пермь).

- НПЦ «Гальва» (Челябинская область).

К этому перечню можно добавить завод-изготовитель «Узкабель» (Узбекистан), а также объединение «Псковгеофизкабель» г. Псков и другие.

Кабели геофизические грузонесущие – обзор марок

В зависимости от особенностей применения геофизических каротажных кабелей и их конструкции все они подразделяются на следующие известные марки:

- КГ – общего применения;

- КГ1К– кабель, в конструкции которого имеется одна коаксиальная пара;

- КГЛ – изделие, предназначенное для работы через лубрикатор;

- КГС – марка кабеля, отличающаяся повышенной стойкостью к воздействию сероводорода.

Рассмотрим особенности конструкции каждого их перечисленных образцов кабеля грузонесущего геофизического бронированного более подробно.

КГ — грузонесущий геофизический кабель КГ состоит из следующих элементов:

оболочка из полимеров.

внутренний слой (повив) защитной брони.

Поверх первого защитного слоя наносится второй броневой слой.

Электрические параметры кабелей марки КГ представлены величиной, обратной удельной проводимости токопроводящей жилы (не более 25,5 Ом/км) и сопротивлением изоляции, равным не менее 20000 МОм на км. Они учитываются при подключении изделия к цепям переменного напряжения величиной до 660 Вольт с частотой тока 50 Гц.

С механическими показателями рассматриваемого изделия можно ознакомиться в перечне, приведенном ниже:

- Наружный диаметр кабеля КГ составляет 10,2 мм.

- Допустимое разрывное усилие при эксплуатации изделия – не менее 60 кН.

- Масса погонная – 400,5 кг/км.

- Рабочая длина – до 6000 метров.

Минимальная температура, при которой разрешена эксплуатация кабелей марки КГ – минус 40 °С.

КГ1К — эта марка кабельной продукции отличается от рассмотренных ранее наличием внутри ее коаксиальной пары. Внешний вид представлен на фото справа, а состав изделия с номерным обозначением приведен ниже:

жила токопроводящая рабочая.

изоляция на основе полимеров.

экранная оплетка, покрытая особой защитной пленкой.

внутренний повив брони.

наружный броневой слой.

Рассматриваемый вид кабельной продукции имеет три модификации, отличающиеся исполнением экранирующего защитного покрытия. В одном случае оно изготавливается в виде плотной навивки из медных лент плоской формы. Во втором – в виде покрытия, навитого из тонких медных проволочек. В третьем исполнении защитная оболочка изготовлена в виде оплетки, в которой медные провода чередуются с полиэфирными нитями. Кабели этого типа широко применяются при спектрометрических исследованиях скважин.

КГЛ — Кабель КГЛ, выпускаемый согласно ТУ 3585-003-91988690-2014 года, предназначается для обеспечения скважинного оборудования электропитанием. Востребован он и при наличии во входных каналах скважин устья, герметизированного сальниковым уплотнителем. Состоит из плотно свитых медных жил, защищенных двойным покрытием из полипропилена. Поверх них обустроены два слоя броневой защиты.

Рассмотрим в качестве примера технические параметры кабеля марки КГЛ 1х0,75-30-150:

- Рабочее напряжение – 0,6 кВ.

- Сечение жилы – 0,75 мм кв.

- Общее количество жил – 1 штука.

- Диаметр всего изделия – 6,1 мм.

- Вес погонного метра – 0,16 кг.

Кабельные изделия КГЛ широко применяются в нефтегазовой промышленности и в геологоразведке.

КГС — особенность представленной марки кабеля – его защищенность от соединений сероводорода, присутствующих в скважинах при глубинной разработке нефтяных и газовых месторождений.

Аббревиатура КГС расшифровывается следующим образом:

- Буква «К» означает кабель.

- Следующий за ней значок «Г» – гибкий.

- «С» – означает устойчивость к воздействию сероводородных соединений.

Особенности конструкции кабеля КГС подчеркивают его основное назначение. Изделия этой марки включают в свой состав следующие обязательные элементы:

- Проводящая токовая жила на основе мягкой медной проволоки в изоляции из полиэтилена.

- Заполнитель из специального вещества – сивелена.

- Внутренняя и внешняя защитные броневые оболочки.

Последние изготавливаются из устойчивой к коррозии проволоки, обеспечивающей кабелю геофизическому грузонесущему высокие прочностные показатели.

Источник

28. ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

28.1 Грузонесущие геофизические бронированные кабели (в дальнейшем — кабели) применяют для спуска и подъема скважинных приборов (сборок) и измерения глубины их нахождения в скважине, питания приборов электроэнергией, в качестве каналов информационной связи между наземным регистратором и приборами, для выполнения различных работ в скважинах.

28.2 Для ГИС применяют кабели, отвечающие требованиям отраслевого стандарта ОСТ 153-39.1-005-00 «Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Общие технические условия». М.: Минтопэнерго РФ, 2000 и РД «Техническое описание и инструкция по эксплуатации грузонесущих геофизических бронированных кабелей». М.: Минтопэнерго РФ и МПР РФ, 1998. В зависимости от типа кабеля его характеристики должны находиться в пределах:

28.3 Выбор кабеля проводят с учетом: характера работ (ГИС, ПВР, свабирование); типов применяемых скважинных приборов (рассчитанных на работу с одно-, трех-, семижильным кабелем); глубин исследуемых скважин и забойной температуры (разрывное усилие, термостойкость); свойств промывочной жидкости (вид изоляции жил).

28.4 Ввод кабеля в эксплуатацию проводит персонал каротажной партии (отряда).

28.4.1 Перед вводом в эксплуатацию кабель перематывают с транспортного барабана на лебедку каротажного подъемника. Конец кабеля пропускают через отверстие в обечайке барабана и подсоединяют к коллектору. Крепление кабеля на внешней поверхности обечайки не допускается во избежание повреждения изоляции жил. Кабель на барабане не крепят: он удерживается за счет сил трения между барабаном и витками кабеля, для чего не менее половины витков кабеля последнего ряда не сматывают с барабана при спускоподъемных операциях. Кабель наматывают на барабан под натяжением, соответствующем натяжению в скважине и обеспечивающем плотную без перехлестывания укладку витков; натяжение не может быть меньшим 5 кН.

28.4.2 В случае, когда кабель был смотан с заводского барабана на лебедку подъемника при недостаточном натяжении, производят его вытяжку в полевых условиях (растянув кабель на земной поверхности с подвешенным к нему через вращающееся соединение грузом и наматывая на барабан со скоростью около 1000 м/ч) или о процессе не менее двух спусков и подъемов кабеля с грузом в скважине.

28.4.3 Крепление кабельного наконечника к геофизическому кабелю производят проволоками внешнего повива брони, ослабляя место крепления по сравнению с разрывным усилием кабеля. Ориентировочное число заделываемых проволок приведено в таблице 6.

При использовании кабеля в качестве гибких элементов (вставок) скважинных приборов разрывное усилие его крепления к узлам прибора должно быть равным разрывному усилию заделки кабельного наконечника.

Таблица 6 — Число проволок геофизического кабеля, заделываемых в кабельный наконечник

| Диаметр кабеля, мм | Глубина спуска, м | Количество проволок | ||

|---|---|---|---|---|

| Новый кабель | Износ 15-20% | Износ 30-40% | ||

| 6,3-8,4 | 3000-5000 | 10-12 | 8-10 | 7-8 |

| 5000-6000 | 7 | 6 | — | |

| 9,4-10,3 | 3000-4000 | 12-14 | 10-13 | 8-11 |

| 5000-6000 | 7-8 | 6 | 5 | |

| 12,3 | 3000-4000 | 18 | 17 | 15 |

| 5000-7000 | 8-11 | 7-9 | 7 | |

28.4.4 Сращивание геофизического кабеля рекомендуется как крайняя мера. Длина наращиваемого снизу отрезка должна составлять не более 20 % длины кабеля, находящегося на лебедке, и не превышать 2000 м.

Ремонт геофизического кабеля выполняют в случае, если обрыв брони или другое механическое повреждение произошли на концевом отрезке длиной не менее 300 м, в противном случае отрезок кабеля с поврежденным участком необходимо отрубить.

28.4.5 Разметку геофизического кабеля в стационарных условиях выполняют на разметочной установке, например, типа УPC-10-10, обеспечивающей разметку кабеля под натяжением. Натяжение должно изменяться плавно или ступенчато через 500-1000 м, первый участок кабеля длиной 2000 м может быть размечен при постоянной нагрузке.

Для разметки кабеля в полевых условиях используют переносные установки, например УAPK2-0,5 а при малых глубинах скважин (менее 300 м) допускается ручная разметка с использованием мерной ленты. В процессе разметки и после нее контролируют наличие выставляемых магнитных меток.

Новый кабель в течение первого месяца эксплуатации рекомендуется размечать перед каждым выездом на скважину В дальнейшем разметку проводят с периодичностью, указанной в таблице 7 в днях и километрах пробега кабеля через мерный ролик, в зависимости оттого, что раньше наступит. Эти сроки уточняют в каждом районе работ.

Таблица 7 — Максимальные интервалы между периодическими разметками кабеля

| Глубина скважины, м | Периодичность разметки (дней, км пробега) | |||

|---|---|---|---|---|

| Срок эксплуатации менее 3 мес. | Срок эксплуатации более 3 мес. | |||

| Дни | Пробег, км | Дни | Пробег, км | |

| до 3000 | 22 | 300 | 70 | 1000 |

| 3000-4000 | 16 | 290 | 55 | 900 |

| 4000-5000 | 12 | 270 | 45 | 800 |

| 5000-6000 | 10 | 250 | 35 | 700 |

| 6000-7000 | 8 | 230 | 25 | 600 |

| более 7000 | 6 | 200 | 18 | 500 |

Кабель подлежит обязательной повторной разметке:

28.5 Геофизический кабель или его отрезок считается непригодным к дальнейшей эксплуатации, если имеет место:

28.6 Спускоподъемные операции с применением геофизического кабеля относятся к работам с высокой потенциальной аварийностью, поэтому их выполняют, соблюдая требования, выработанные долголетней практикой ГИС.

28.6.1 Перед подсоединением скважинного прибора проверяют сопротивление изоляции жил кабеля и отсутствие обрывов жил. Сопротивление изоляции должно быть в пределах 0,5-20 МОм на всю длину кабеля в зависимости от вида выполняемых исследований и работ.

28.6.2 На расстояниях 10 и 50 м от кабельного наконечника на кабеле устанавливают хорошо видимые предохранительные метки из изоляционной ленты, информирующие о приближении скважинного прибора к устью скважины.

28.6.3 Спуск геофизического кабеля в скважину осуществляют со скоростью, не превышающей 8000 м/ч, а при спуске длинных сборок — не превышающей 5000 м/ч.

При подходе к забою скорость снижают до 350 м/ч, перепуск кабеля не должен превышать 2-5 м. Стоянка прибора на забое не должна превышать 5 мин. Иное значение допустимого времени стоянки определяется техническим состоянием ствола скважины и заблаговременно устанавливается соглашением между геофизическим предприятием и недропользователем.

Резкое торможение барабана лебедки во время спуска недопустимо во избежание соскальзывания кабеля с роликов и его дальнейшего обрыва.

28.6.4 Начинать подъем кабеля следует плавно, без рывков, медленно увеличивая скорость движения до значения, принятого для выполнения соответствующих видов ГИС. При приближении скважинного прибора на 50 м к башмаку обсадной колонны или к устью скважины скорость должна быть снижена до 250 м/ч.

Выше интервала запланированных исследований, где не ведут регистрацию данных, скорость подъема увеличивают до 5000 м/ч. На выходе из скважины кабель очищают всеми возможными способами — струей воды, в зимнее время — горячей водой с паром, обдувом воздухом, механическими скребками, но не вручную.

28.6.5 Спуск и подъем кабеля контролируют по показаниям датчиков натяжения и глубин. В неподвижном состоянии в открытом стволе кабель должен находиться не более 5 мин.

В случае более длительных (более 5 мин) технологических остановок скважинного прибора, необходимых для проведения исследований неподвижными приборами (например, произвести отбор проб пластовых флюидов или образцов пород), кабель необходимо «расхаживать». Для этого на кабеле у барабана лебедки устанавливают контрольную метку и периодически спускают, а затем поднимают до метки несколько метров кабеля. Длительность технологических остановок определяется техническим состоянием ствола скважины и заблаговременно устанавливается соглашением между геофизическим предприятием и недропользователем.

28.6.6 Геофизические исследования и работы в скважинах должны быть прекращены, а кабель и скважинный прибор извлечены из скважины при:

28.7 В случае прихвата кабеля или прибора, который фиксируют по приближению значения натяжения кабеля к его разрывной прочности, необходимо немедленно остановить подъем.

Для освобождения кабеля от прихвата проводят многократные «расхаживания» кабеля с изменением нагрузки от значения массы кабеля до половины фактического разрывного усилия в точке заделки его в кабельном наконечнике. Переменные нагрузки создают с помощью подъемника, натягивая кабель и резко снимая натяжение отключением привода лебедки.

Иногда кабель удается освободить, оставив его на некоторое время под сильным натяжением. Если такая мера не дает положительных результатов, то вновь повторяют многократные «расхаживания». Их прекращают при явной безрезультативности выполняемых действий, но в любом случае при образовании «жучка», «фонаря» или порывах пяти и более проволок брони наружного повива.

28.7.1 После неудачных попыток освобождения кабеля «расхаживанием» его оставляют под натяжением и оповещают руководство геофизического предприятия и недропользователя о возникшей аварийной ситуации. Последующие мероприятия по ликвидации аварии выполняют согласно плану, разработанному обеими сторонами.

28.7.2 Обрыв геофизического кабеля при прихвате осуществляют буровой лебедкой или лебедкой подъемника, если работы выполнялись в обсаженной скважине без грузоподъемного механизма.

Оборванный в скважине конец кабеля захватывают с помощью спущенного на бурильных трубах (или НКТ в обсаженных скважинах) «ерша», представляющего собой стальной конус с приваренными к нему под углом крюками.

28.7.3 Другой вариант освобождения кабеля, прибора и груза, которые не имеют ловильной «гребенки» на головке, реализуют с помощью овершота или патрубка, выполняющего роль овершота для захвата скважинного прибора. Для этого:

28.7.4 Особые меры предосторожности предпринимают при ликвидации радиационных аварий.

28.7.4.1 Радиационными авариями при проведении ГИС и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах являются события, обусловленные неисправностями технических средств, неправильными действиями работников, стихийными природными воздействиями или иными причинами, вызывающие потерю источника ионизирующего излучения, которая может привести или приводит к облучению людей выше установленных норм или радиоактивному загрязнению окружающей среды.

К наиболее радиационно опасным авариям относят:

28.7.4.2 Перечень возможных радиационных аварий для конкретных условий работы с ионизирующими источниками и радиоактивными веществами заблоговременно согласовывается с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

28.7.4.3 Ликвидация радиационных аварий осуществляется силами нефтяной, газовой и геофизической организаций по индивидуальному плану, согласованному с региональными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Госатомнадзора России, МПР России, при участии, в случае необходимости, сил и средств МЧС России.

Обеспечение радиационной безопасности при ликвидации аварии должна регламентироваться отраслевой инструкцией, разработанной на основе требований СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99», М: Минздрав России, 2000.

28.7.4.4 При ликвидации аварии обязательны:

При аварии с разгерметизацией источника работы по ликвидации ведут с обязательным дозиметрическим и радиометрическим контролем, комплексом мер по дезактивации и защите персонала.

28.7.5 О каждой радиационной аварии составляют акт с указанием причин и мер по их предупреждению. В случае разногласий при определении причин аварии должна быть проведена техническая экспертиза третьей стороной.

Источник