Монтажа фундаментов стреловым краном

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КОЛОНН МАССОЙ ОТ 5 ДО 30 т СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж сборных фундаментов колонн массой от 5 до 30 т стреловыми кранами.

1.1. Технологическая карта разработана на монтаж сборных железобетонных фундаментов для одноэтажного промышленного здания (секции) с применением унифицированных габаритных схем и типовых конструкций на основе сетки колонн 24х6. Размер здания (секции) 72х72 м, масса фундаментных блоков до 30 т монтаж ведут стреловыми кранами.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой входят: укладка фундаментных плит, установка фундаментов стаканного типа.

1.3. Работы выполняют в две смены.

1.4. При привязке технологической карты к конкретному объекту и услоеяям строительства, принятое в карте направление монтажа фундаментов и движение крана уточняется з зависимости от разбивки на монтажные участки, захватки или пролёты, принятые в проекте производства работ. При привязке также уточняются объёмы работ, калькуляция трудовых затрат, средства механизации с учётом использования наличного парка монтажных механизмов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. До начала монтажа фундаментов колонн должны быть выполнены следующие работы: спланирован и уплотнён грунт, устроена подготовка под фундаменты в соответствии с требованиями проекта; произведена разбивка осей фундаментов с выноской их на обноску; проложены временные дороги из сборных железобетонных плит от постоянных дорог до строящегося здания; обозначены пути движения и рабочие стоянки монтажных кранов; доставлены в зону монтажа фундаментов монтажные краны и приспособления, инвентарь и инструмент; по верху и бокам плит и башмаков фундаментов нанесены риски разбивочных осей.

2.2. Доставленные на строительную площадку плиты и башмаки следует раскладывать в зоне действия монтажного крана с созданием постоянного запаса, обеспечивающего бесперебойную работу по монтажу фундаментов. При доставке тяжёлых фундаментных блоков на строительную площадку по одной штуке, монтаж производят непосредственно с транспортных средств по часовому’ графику, увязанному с общим графиком монтажа фундаментов.

2.3. Монтаж фундаментов выполняют при помощи гусеничного крана СКГ — 40. Фундаментные плиты и башмаки должны быть разложены в радиусе действия монтажного крана монтажными петлями вверх в порядке, обеспечивающем последовательность монтажа каждого фундамента (рис.1).

Рис.1. Схема монтажа фундаментных блоков:

1 — смонтированные фундаменты; 2 — монтируемый фундамент; 3 — рабочий ход крана; 4 — фундаментные блоки; 5 — несмонтированные фундаменты; 6 — рабочая стоянка крана

Укладку плит на основание и установку башмаков на них производят по рискам, нанесённым на фундаментные плиты и башмаки, с последующей выверкой их положения по разбивочным осям теодолитом.

Кран перемещаясь вдоль наружного ряда фундаментов, на каждой стоянке монтирует один — два фундамента в зависимости от веса элементов. После окончания монтажа фундаментов наружного ряда кран, двигаясь в обратном направлении, монтирует фундаменты внутреннего ряда, также по два фундамента на каждой стоянке и т.д.

2.4. При производстве работ в зимних условиях должны быть разработаны дополнительные мероприятия, обеспечивающие должное качество устраиваемых фундаментов. Как минимум должны применяться подогретые растворы или холодные растворы с противоморозными добавками. В каждом конкретном случае следует пользоваться услугами строительных лабораторий.

2.5. Работу по монтажу фундаментов выполняет звено монтажников конструкций в составе трёх человек: 4 разряда- 1 человек; :3-разряда 1 человек, 2 разряда — 1 человек в каждой смене.

График выполнения работ

Трудо- ёмкость на единицу измерения, чел.-ч

Трудо- ёмкость на весь объём работ чел.-день

Источник

Выбор монтажных кранов для монтажа строительных конструкций

Монтаж строительных конструкций и оборудования

Под технологическим процессом монтажа строительных конструкций понимают процессы и операции, в результате выполнения которых получают часть сооружения или само сооружение. Монтаж может выполняться со складских площадок или с транспортных средств.

Монтаж строительных конструкций осуществляют монтажным комплектом, в состав которого входят ведущая машина (монтажный кран или другие монтажные механизмы), вспомогательные машины (погрузочно-разгрузочные и транспортные машины) и технологическое оборудование (грузозахватные устройства, кондукторы, устройства для временного закрепления, выверки и др.). Необходимое количество вспомогательных средств механизации и технологической оснастки определяют исходя из эксплуатационной производительности крана. Выбор монтажного комплекта определяется методом ведения работ, так как он влияет на параметрические требования к машинам и на технико-экономические показатели их работы.

Сначала (на I этапе) по основным техническим показателям — грузоподъемности, вылету крюка и высоте подъема или глубине опускания выбирают несколько вариантов технически пригодных типов или марок кранов, а затем (на II этапе) из них методом технико-экономического сравнения по приведенным затратам выбирают наиболее экономичный вариант монтажного крана.

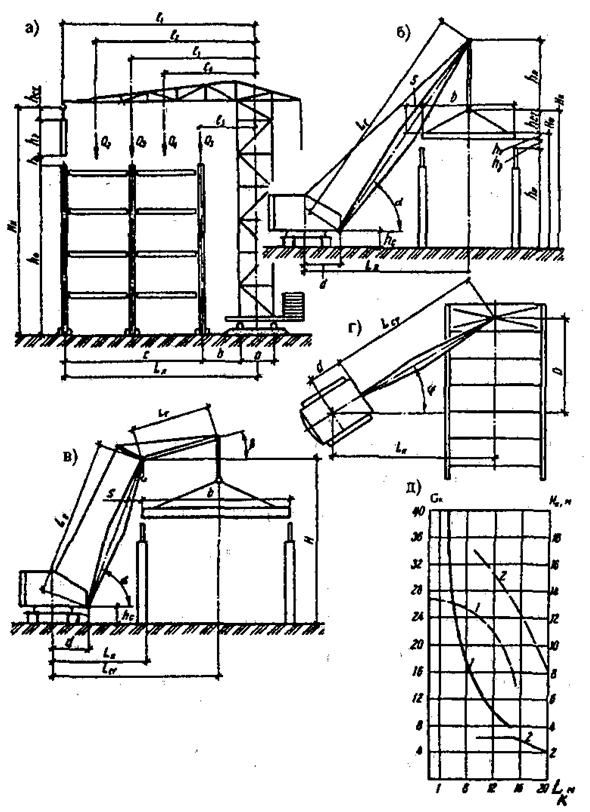

Выбор монтажного крана для монтажа сооружения по техническим характеристикам (параметрам), начинают с уточнения массы монтируемых сборных элементов (фундаментов, колонн, ригелей, плит и т.п.), монтажных приспособлений и грузозахватных устройств, габаритов и проектных положений сборных элементов в монтируемом здании. На основании этого определяют группу элементов, характеризующуюся максимальными монтажными параметрами, для которых определяют минимальные требуемые параметры крана. Схемы к их определению представлены на рис. 7.1.

Требуемая грузоподъемность крана

Рис. 7.1 – Определение технических параметров крана

а — башенного крана, б — стрелового крана без гуська, в — то же, с гуськом, г — то же, без гуська с поворотом в плане, д — взаимосвязь грузоподъемности, вылета и высоты подъема (грузовая характеристика крана); 1 — основной подъем крюка, 2 — вспомогательный подъем

где mэ — масса монтируемого элемента, т; mос — масса монтажной оснастки, т; mгр — масса грузозахватных устройств, т.

Для монтажа зданий наиболее подходят башенные или приставные, а также стреловые краны.

При монтаже здания башенным или приставным краном (рис. 7.1, а) вылет его крюка определяется по формуле:

где а — ширина подкранового пути, м; b — расстояние от оси головки подкранового рельса до ближайшей выступающей части здания, м; с — расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана, м.

Высоту подъема крюка крана над уровнем стоянки крана определяют следующим образом:

где ho — превышение низа монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м; hз — запас по высоте, требующийся по условиям безопасности монтажа для заводки конструкции к месту установки или переноса через ранее смонтированные конструкции (0,3 — 0,6 м); hэ — высота (или толщина) сборного элемента в монтажном положении, м; hcm — высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемента до крюка крана, м.

Для стреловых самоходных кранов (на автомобильном, пневмоколесном и гусеничном ходу) высоту подъема крюка Нк определяют так же, как для башенных кранов.

Длина стрелы крана без гуська (рис. 7.1, б)

где Но – сумма превышения монтажного горизонта, м; hc – превышение шарнира пяты стрелы над уровнем стоянки крана, м; b – ширина (длина) монтируемого элемента, м; α – угол наклона стрелы к горизонту; S – расстояние от края монтируемого элемента до оси стрелы, S ≥ 1,5 м.

Наименьшая длина стрелы крана обеспечивается при наклоне ее оси под углом α

где d – расстояние от оси поворота крана до оси опоры стрелы, принимается 1,5 м.

Помимо определения вылета крюка при окончательном выборе крана надо проверить также достаточность размера грузового полиспаста:

где hст — высота строповки, м.

Полученное значение следует сравнить с величиной грузового полиспаста выбираемого крана (обычно hп= 1,5 — 5,0 м).

Для стрелового крана, оборудованного стрелой с гуськом (рис. 7.1, в), необходимые характеристики определяют следующим образом.

Наименьшая допустимая длина стрелы при β = 0

где Н — превышение оси вращения гуська над уровнем стоянки крана, м.

Вылет стрелы с гуськом

где Lc г — длина гуська (от оси опоры до оси грузового блока), м.

Данная методика определения вылета крюка пригодна при условии передвижения крана вдоль фронта монтажа элементов. Если же монтаж будет вестись краном, стоящим против средних элементов с одной стоянки путем поворота его стрелы на угол φ (рис. 7.1, г), что часто имеет место при монтаже плит покрытий одноэтажных зданий (например, зданий фильтров, насосных станций и др.), методика будет другой. При повороте стрелы крана на угол φ, что необходимо для монтажа удаленных от оси пролета элементов, будут изменяться вылет крюка, длина и угол наклона стрелы, а также высота подъема крюка.

Используя ранее полученные значения, определяют угол наклона стрелы

где D — горизонтальная проекция расстояния от оси пролета до центра монтируемого элемента, м.

Получив значение угла φ, определяют проекцию длины стрелы из зависимости

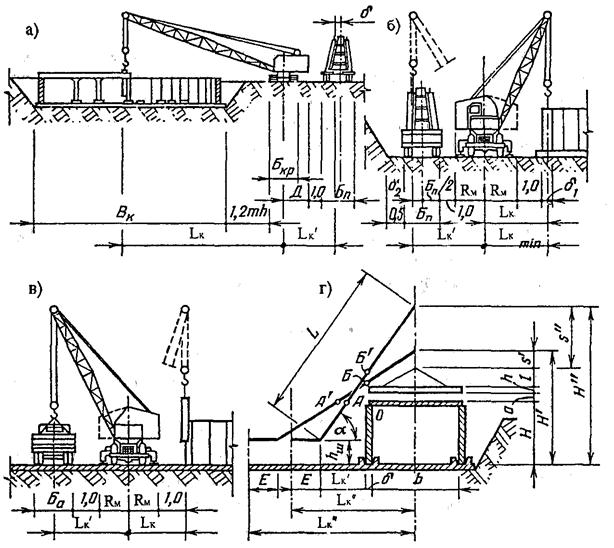

Выбор монтажного крана для монтажа водопроводных емкостных сооружений имеет ряд особенностей. Требуемый вылет крюка Lк определяется в основном в зависимости от применяемой схемы монтажа сооружения, которая, в свою очередь, зависит от размеров монтируемого сооружения. Так, для сооружений небольших размеров, когда их ширина (Всоор) не превышает 15 м (Всоор I схему монтажа, при которой кран и транспортные средства в процессе работ передвигаются по берме котлована (рис. 7.2, а). В этом случае вылет крюка

где Вк — ширина котлована по дну; m — коэффициент крутизны его откоса; h — его глубина; Бкр — ширина базы крана (колея).

Для сооружений больших размеров, когда Всоор > 15 м, применяют II схему монтажа, при которой кран и транспортные средства передвигаются вокруг сооружения по дну котлована, а для монтажа особо крупных сооружений, когда ширина их в несколько (n) раз превышает 15 м (Всоор > 15 n м) применяют III схему , при которой они передвигаются внутри сооружения, по его днищу. Работа крана по схемам II и III с передвижением его в максимальном приближении к монтируемым конструкциям позволяет вести монтаж на минимальном вылете крюка:

где Rм — радиус поворота машинной платформы крана; 1 — просвет между краном и сооружением, м; δ1— толщина устанавливаемых конструкций.

Рис. 7.2 – Схемы определения вылета крюка крана и высоты его подъема при монтаже емкостных сооружений

а – схемы движения крана и транспортных средств по берме котлована, б – то же по дну котлована и доставке конструкций панелевозами, в – то же по днищу сооружения и доставке конструкций бортовыми машинами, г – положение стрелы, определяемое условием ОБ’ > ОА = 1,5 м и при ОА’ > ОБ = 1,5 м

Учитывая необходимость поворотов крана для снятия конструкций с транспортных средств, а затем для установки их в проектное положение, необходимо производить проверку на безопасность этих операций по условию

Вылет крюка должен быть достаточным для снятия элементов с транспортных средств. При доставке их панелевозами (рис. 7.2, б)

здесь δ2 — расстояние между осями панелевоза и доставленной, но еще не снятой с него панели; Бп — ширина базы панелевоза; 1 — свободный просвет между движущимися машинами (по условию безопасности), м.

Из вычисленных значений Lк и Lк ’ принимают большее. Если панели доставляются в лежачем положении на автомобилях

где Ба — ширина автотранспортных средств.

Полученные значения Lк проверяют на возможность использования кранов для монтажа плит покрытия (в горизонтальных отстойниках, резервуарах) и других конструкций — балок, лотков и т.п. с обязательным соблюдением условия

ОА = ОБ ≥ 1,5 м (7.17)

где ОА и ОБ — свободные расстояния между образующей стрелы и габаритом монтируемых конструкций (по горизонтали и вертикали).

где Е — расстояние между осью вращения платформы и шарнирного крепления стрелы крана; l‘ — расстояние между шарниром крепления стрелы крана и стеной монтируемого сооружения; δ — толщина стеновой панели; b — ширина секции (коридора, пролета) сооружения.

В стесненных условиях, для лучшего использования грузоподъемности, кран передвигают на предельно близком расстоянии к фронту монтажных работ, сохраняя ОА = 1,5 м и увеличивая ОБ до предельно возможного значения, ограниченного длиной стрелы (точка Б’). Монтаж легких конструкций можно производить на большом вылете крюка (LK ’’ ).

При этом сохраняют ОБ = 1,5 м, увеличивая до возможных пределов ОА (точка А’). В обоих случаях вылет крюка определяют по схемам, вычерченным в масштабе (рис. 7.2, б).

При монтаже особо крупных сооружений применяют комбинированную IV схему , при которой наиболее тяжелые элементы (стеновые панели) крайних стен, а также конструкции ближайшего пролета монтируют с передвижением крана и транспортных средств по берме котлована, а конструкции, расположенные внутри сооружения, — с использованием другого крана, передвигающегося по днищу сооружения. Соответственно вылет крюка крана №1 определяют, как для схемы I, а для крана №2 — схемы III. При монтаже по схеме IV отпадает необходимость в завозе тяжелых стеновых панелей на днище и, кроме того, появляется возможность монтировать конструкции одновременно двумя кранами, в результате чего значительно сокращаются сроки строительства.

Для подъема и установки элементов при монтаже сооружений, а также для погрузочно-разгрузочных работ применяют съемные захватные приспособления (стропы, траверсы и др.).

Высоту подъема крюка (Н’) определяют по масштабной схеме (рис. 7.2, г):

Н’ = H + a + h + l+s’ (7.19)

где Н — расчетная высота проектной опоры; а — свободный просвет между опорой и поднятым элементом (для емкостных сооружений принимается не менее 0,5 м); h — высота монтажного элемента; l — высота захватных приспособлений; s’ — длина сжатого полиспаста (для предварительных расчетов принимаемая равной 1,5 м).

Грузоподъемность крана подбирают в зависимости от массы монтируемых элементов с учетом массы грузозахватных приспособлений и вылета крюка.

Имея вылет крюка, высоту подъема и требуемую грузоподъемность крана, пользуясь справочниками по строительным кранам, в которых приведены графики их грузовых характеристик, подбирают марки или комплекты кранов, равнозначно удовлетворяющих расчетным требованиям. Окончательный выбор наиболее экономичного крана производят на II этапе, сравнивая технико-экономические показатели, рассчитанные для каждого из рассмотренных вариантов.

Выбор наиболее экономичного крана производится путем сравнения приведенных затрат для каждого варианта с учетом эксплуатационных расходов и себестоимости монтажных работ.

Себестоимость монтажных работ определяют по формуле:

где Эр — эксплуатационные расходы на монтаж здания, сооружения или прокладку трубопровода, руб.; V — объем монтажных работ.

Эксплуатационные расходы равны:

где n — число смен работы крана на объекте (здании, сооружении или трубопроводе); См-см — стоимость машино-смены крана, руб./смену; Зр — заработная плата рабочих, включая машинистов, руб.; Нр — накладные расходы (принимаются в размере 10 – 15 % от общей суммы всех других затрат).

Определив Эр и зная объем монтажных работ, уточняют их себестоимость С (руб.) для каждого варианта и по минимальному значению определяют наиболее экономичный вариант крана.

Источник