Схема установки центробежного электронасоса

Установки погружных центробежных электронасосов (УЭЦН) широко начали применять для эксплуатации скважин с 1955 г.

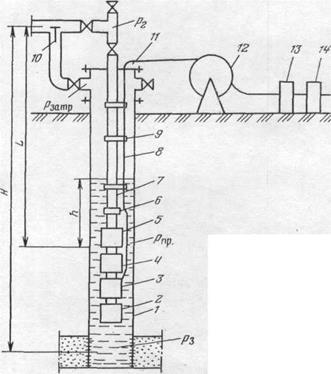

УЭЦН состоит из погружного агрегата, оборудования устья, электрооборудования и НКТ (рис. 42).

Погружной агрегат включает в себя электроцентробежный насос 5, гидрозащиту и электродвигатель 3. Он спускается в скважину на колонне НКТ 7, которая подвешивается с помощью устьевого оборудования 11, устанавливаемого на колонной головке эксплуатационной колонны 1. Электроэнергия от промысловой сети через трансформатор 14 и станцию управления 13 по кабелю 8, прикрепленному к наружной поверхности НКТ крепежными поясами 9 (хомутами), подается на электродвигатель 8, с ротором которого связан вал центробежного электронасоса 5 (ЭЦН). ЭЦН подает жидкость по НКТ на поверхность. Выше насоса установлен обратный шаровой клапан 6, облегчающий пуск установки после ее простоя, а над обратным клапаном — спускной клапан для слива жидкости из НКТ при их подъеме. Гидрозащита включает в себя компенсатор 2 и протектор 4.

|

| Рис.42 Схема установки погружного центробежного электронасоса: 1 — эксплуатационная колонна; 2 — компенсатор; 3 — электродвигатель; 4 — протектор; 5 — центробежный электронасос; 6 — обратный и спускной клапаны; 7— насосно-компрессорные трубы; 8 — электрический кабель: 9 — крепежный пояс; 10 — обратный перепускной клапан; // — оборудование устья; 12 — барабан для кабеля; 13 — станция управления; 14 — трансформатор |

Погружной насос, электродвигатель и гидрозащита соединяются между собой фланцами и шпильками. Валы насоса, двигателя и гидрозащиты имеют на концах шлицы и соединяются между собой шлицевыми муфтами.

Насос погружают под уровень жидкости в зависимости от количества свободного газа на глубину до 250—300 м, а иногда и до 600 м.

ЭЦН имеют следующие преимущества перед глубинными штанговыми насосами:

1. Простота наземного оборудования;

2. Возможность отбора жидкости из скважин до 1000 м 3 /сут;

3. Возможность использовать их на скважинах с глубиной более 3000 м;

4. Высокий (от 500 суток до 2-3 лет и более) межремонтный период работы ЭЦН;

5. Возможность проведения исследований в скважинах без подъема насосного оборудования;

6. Менее трудоемкие методы удаления парафина со стенок НКТ.

Установка погружного центробежного электронасоса состоит из погружного электронасоса, спускаемого в скважину на НКТ, погружного электродвигателя, специального круглого и плоского бронированного кабеля, питающего электродвигатель электроэнергией, протектора, станции автоматического управления, автотрансформатора.

В собранном виде электродвигатель располагается внизу, под ним — гидрозащита (протектор), над протектором — насос. Наземное оборудование состоит из устьевой арматуры, ролика, барабана со стойками для кабеля, автоматической станции управления и автотрансформатора.

Принцип действия установки следующий. Электрический ток из промысловой сети через автотрансформатор и станцию управления по бронированному кабелю поступает к электродвигателю. Вращая вал насоса, электродвигатель приводит его в действие. Всасываемая насосом нефть проходит через фильтр и нагнетается по подъемным трубам на поверхность. Чтобы нефть при остановке агрегата не сливалась из подъемных труб в скважину, в трубах над насосом смонтирован обратный клапан.

Существенными недостатками электроцентробежных электронасососов являются: низкая эффективность при работе в скважинах с дебитом ниже 60 м 3 /сут; снижение подачи, напора и КПД при увеличении вязкости откачиваемой смеси, а также при увеличении свободного газа на приеме насоса.

В последнее время погружные электроцентробежные насосы с асинхронными двигателями все чаще подключают через системы частотно-регулируемого привода (ЧРП), которые позволяют подстраивать скорость вращения двигателя под дебит скважины, добиваясь ее оптимального режима работы. И поскольку системы ЧРП обычно «по совместительству» обеспечивают плавный пуск, исключающий мощные броски тока, снижаются сечение и вес электронного кабеля, питающего УЭЦН, увеличивается его ресурс.

Кроме перечисленных насосов в последнее время стали применяться винтовые, диафрагменные, гидропоршневые и струйные насосы.

Винтовой насос — это насос объемного действия, подача которого прямо пропорциональна частоте вращения специального винта (или винтов).

Винтовой насос имеет весьма незателивую конструкцию(включает резинометаллическую обойму и металлический винт) и обеспечивает постоянное движение перекачиваемой жидкости без пульсаций и нарушения течения потока. Частота вращения может варьироваться от 10 до 300 оборотов в минуту, что обеспечивает широкий диапазон изменения подачи. Благодаря способности к сухому всасыванию насос создает постоянную депрессию на пласт, что важно при добыче вязкой нефти. Привод установки находится на поверхности, за счет чего он постоянно доступен для осмотров, технического обслуживания и регулировки режимов.

Гидропоршневой насос — это погружной насос, приводимый в действие потоком жидкости, подаваемой в скважину с поверхности насосной установкой. При этом в скважину спускают два ряда концентрических труб диаметром 63 и 102 мм. Насос опускают в скважину внутрь трубы диаметром 63 мм и давлением жидкости прижимают к посадочному седлу, находящемуся в конце этой трубы. Поступающая с поверхности жидкость приводит в движение поршень двигателя, а вместе с ним и поршень насоса. Поршень насоса откачивает жидкость из скважины и вместе с рабочей жидкостью подает ее по межтрубному пространству на поверхность.

Дата добавления: 2016-05-11 ; просмотров: 3035 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

УСТАНОВКИ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

Глава 3

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПОГРУЖНЫМИ БЕСШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ

В системе нефтедобычи при механизированной эксплуатации скважин наряду с насосной штанговой и газлифтной эксплуатацией широкое применение находят погружные бесштанговые насосы. К. их числу относят погружные центробежные и винтовые электронасосы, электродиафрагменные и гидропоршневые насосы.

УСТАНОВКИ ПОГРУЖНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

Установки погружных центробежных электронасосов УЭЦНМ широко применяют для эксплуатации нефтяных скважин, особенно высокодебитных, обводненных, глубоких и наклонных.

Добывные возможности этих установок значительно выше, чем штанговых, так как отсутствует длинная колонна штанг между насосом и приводом, что позволяет передавать погружному насосу значительно большие мощности.

В зависимости от поперечного размера погружного электронасосного агрегата установки подразделяют на группы 5, 5А и 6.

Группа установок . 5 5А 6

Внутренний диаметр эксплуатационной

колонны, мм . 121,7 130 144,3—148,3

Поперечный размер установки, мм . . 112 124 137—140,5

Установки имеют два исполнения — обычное и коррозионно-стойкое. Пример условного обозначения — УЭЦНМ5-125-1200 ТУ 26-06-1486—87, где У — установка; Э — привод от погружного двигателя; Ц — центробежный; Н — насос; М — модульный; 5 — группа насоса; 125 — подача, м 3 /сут; 1200 — напор, м.

Для установок коррозионностойкого исполнения перед обозначением группы насосов добавляют букву К.

Максимальная концентрация сероводорода составляет:

для установок обычного исполнения — 0,001 % (0,01 г/л);

для установок коррозионностойкого исполнения — 0,125% (1,25 г/л).

Температура перекачиваемой жидкости в зоне работы погружного агрегата не более 90 °С.

В установку УЭЦНМ (рис. 3.1) входит погружной электронасосный агрегат, который объединяет электродвигатель с гид-

розащитон 1 и насос 2, кабельная линия 3, спускаемая в скважину на подъемных насосно-компрессорных трубах 7, оборудование устья 8 типа АУЭ или крановая фонтанная арматура АФК1Э-65Х14, наземное электрооборудование —трансформаторная комплектная подстанция 10 (индивидуальная — КТППН, кустовая —КТППНКС).

Насосный агрегат откачивает пластовую жидкость из скважины и подает ее на поверхность по колонне насосно-компрессорных труб.

Кабель в сборе, обеспечивающий подвод электроэнергии к электродвигателю, крепится к гидрозащите, насосу и насосно-компрессорным трубам металлическими поясами 6, входящими в состав насоса.

Погружной электронасос, электродвигатель и гидрозащита соединяются между собой фланцами и шпильками. Валы насоса, двигателя и протектора имеют на концах шлицы и соединяются шлицевыми муфтами. Кабель в сборе с двигателем соединяются при помощи муфты кабельного ввода.

Оборудование устья скважины обеспечивает подвеску колонны насосно-компрессорных труб с насосным агрегатом и кабелем в сборе на фланце обсадной колонны, герметизацию затрубного пространства, отвод пластовой жидкости в выкидной трубопровод.

Комплектная трансформаторная подстанция (трансформатор и комплектное устройство) преобразует напряжение промысловой сети до значения оптимального напряжения на зажимах электродвигателя с учетом потерь напряжения в кабеле и обеспечивает управление работой насосного агрегата установки и ее защиту при аномальных режимах. Подключательный выносной пункт 9 предназначен для предупреждения прохождения газа по кабелю в КТППН (КТППНКС) или комплектное устройство.

Обратный клапан 4 служит для предотвращения обратного вращения (турбинный режим) ротора насоса под воздействием столба жидкости в колонне насосно-компрессорных труб при остановках и облегчения повторного запуска насосного агрегата.

Спускной клапан 5 предназначен для слива жидкости из колонны насосно-компрессорных труб при подъеме насосного агрегата из скважины.

Обратный клапан ввинчен в модуль — головку насоса, а спускной — в корпус обратного клапана.

Допускается устанавливать клапаны выше насоса в зависимости от значения .газосодержания у сетки входного модуля насоса.

При этом клапаны должны располагаться ниже сростки основного кабеля с удлинителем, так как в противном случае

поперечный габарит насосного агрегата будет превышать допустимый.

Обратные клапаны насосов групп 5 и 5А рассчитаны на любую подачу, группы 6 — на подачу до 800 м 3 /сут включительно. Конструктивно они одинаковы и имеют резьбы муфты и насос-но-компрессорной гладкой трубы диаметром 73 мм. Обратный клапан для насосов группы 6, рассчитанный на подачу свыше 800 м 3 /сут, имеет резьбы муфты и насосно-компрессорной гладкой трубы диаметром 89 мм.

Спускные клапаны имеют такие же исполнения по резьбам, как и обратные.

Двигатель •—асинхронный погружной трехфазный коротко-замкнутый двухполюсный маслонаполненный.

Установки можно комплектовать двигателями типа ШЭД, оснащенными системой контроля температуры и давления пластовой жидкости.

При этом установки должны иметь комплектное устройство ШГС5805—49ТЗУ1.

Для установок, укомплектованных кабельными линиями, в которых взамен удлинителя с теплостойким кабелем марки КФСБ используется удлинитель с кабелем марки КПБП, температура должна быть не более:

для УЭЦНМ5 и УЭЦНМК5 с двигателем мощностью 32 кВт —70 °С;

для УЭЦНМ5, 5А и УЭЦНМК5, 5А с двигателями мощностью 45—125 кВт —75 °С;

для УЭЦНМ6 и УЭЦНМК6 с двигателями мощностью 90— 250 кВт —80 °С.

Максимальнее содержание попутной поды 99%. Максимальное объемное содержание свободного газа у основания двигателя 25%, для установок с модулями насосными-газосе-параторами 55 %.

Для откачивания пластовой жидкости, содержащей у сетки входного модуля насоса свыше 25 % по объему свободного газа, к насосу подключают модуль насосный-газосепаратор. Газосепаратор устанавливают между входным модулем и модулем-секцией.

Погружной центробежный модульный насос (в дальнейшем «насос») — многоступенчатый вертикального исполнения.

Насос изготовляют двух исполнений: обычное ЭЦНМ. и кор-розионностойкое ЭЦНМК.

Насос состоит из входного модуля, модуля-секции (модулей-секций), модуля-головки, обратного и спускного «клапанов (рис. 3.2).

Допускается уменьшить число модулей-секций в насосе, соответственно укомплектовав погружной агрегат двигателем необходимой мощности.

2* 35

Таблица 3.1. Основные параметры центробежных установок

Продолжение табл. 3.1

| Установка | Подача, м’/сут | Напор, м | Мощность, кВт | К.п.д., % | Длина, мм | Масса, кг |

| насосного агрегата | насоса | насосного агрегата | насоса | |||

| УЭЦНМ5-50-1300 | 23,5 | |||||

| УЭЦНМК5-50-1300 | 33,5 | |||||

| УЭЦНМ5-50-1700 | 28,8 | |||||

| УЭЦНМК5-50-1700 | 28,8 | |||||

| УЭЦНМ5-80-1200 | 26,7 | |||||

| УЭЦНМК5-80-1200 | 26,7 | |||||

| УЭЦНМ5-80-1400 | 30,4 | 42,5 | ||||

| УЭЦНМК5-80-1400 | 30,4 | 42,5 | ||||

| УЭЦНМ5-80-1550 | 33,1 | 42,5 | ||||

| УЭЦНМК5-80-1550 | 33,1 | 42,5 | ||||

| УЭЦНМ5-80-1800 | 38,4 | 42,5 | 11 252 | |||

| УЭЦНМК5-80-1800 | 38,4 | 42,5 | 11 252 | |||

| УЭЦНМ5- 125- 1000 | 29,1 | |||||

| УЭЦНМК5- 125- 1000 | 29,1 | |||||

| УЭЦНМ5- 125- 1200 | 34,7 | |||||

| УЭЦНМК5-125-1200 | 34,7 | |||||

| УЭЦНМ5-125-1300 | 38,1 | |||||

| УЭЦНМК5- 125- 1300 | 38,1 | |||||

| УЭЦНМ5- 125- 1800 | 51,7 | 48,5 | ||||

| УЭЦНМК5- 125- 1800 | 51,7 | 48,5 | ||||

| УЭЦНМ5-200-800 | ||||||

| УЭЦНМК5-200-950 | 50,8 | 24 887 | ||||

| УЭЦНМ5-200-1000 | 54,5 | 30 277 | ||||

| УЭЦНМК5-200-1400 | 76,2 | |||||

| УЭЦНМ5А- 160- 1450 | 51,3 | |||||

| УЭЦНМК5А- 160- 1450 | 51,3 | 20 117 | 11 252 | |||

| УЭЦНМ5А- 160- 1550 | 56,2 | 20 117 | 11 252 | |||

| УЭЦНМК5А- 160- 1550 | 56,2 | |||||

| УЭЦНМ5А- 160- 1750 | 62,3 | |||||

| УЭЦНМ5А-250-1000 | 55,1 | 51,5 | 20 117 | 11 252 | ||

| УЭЦНМК5А-250-1000 | 55,1 | 51,5 | 20 117 | 11 252 | ||

| УЭЦНМ5А-250-1100 | 60,1 | 51,5 | 21 482 | |||

| УЭЦНМК5А-250-1100 | 60,1 | 51,5 | 21 482 | |||

| УЭЦНМ5А-250-1400 | 76,3 | 51,5 | 15 982 | |||

| УЭЦНМК5А-250-1400 | 76,3 | 51,5 | ||||

| УЭЦНМ5А-250-1700 | 92,8 | 51,5 | ||||

| УЭЦНМК5А-250-1700 | 92,8 | 51,5 | ||||

| УЭЦНМ5А-400-950 | 84,2 | |||||

| УЭЦНМК5А-400-950 « | 84,2 | |||||

| УЭЦНМ5А-400-1250 | 113,9 | |||||

| УЭЦНМК5А-400-1250 | 113,9 | |||||

| УЭЦНМ5А-500-800 | 100,5 | |||||

| УЭЦНМ5А-500-800 | 100,5 | |||||

| УЭЦНМ5А-БОО-1000 | 123,3 |

| Установка | Подача, м 3 /сут | Напор и | Мощность, кВт | К.п.д., % | Длина, мм | Масса, кг | |

| насосного агрегата | насоса | насосного агрегата | насоса | ||||

| УЭЦНМК5А-500-1000 | 123,3 | ||||||

| УЭЦНМ6-250-1400 УЭИНМК6-250-1400 УЭЦНМ6-250-1600 УЭЦНМК6-250-1600 | 1470 1470 1635 1635 | 78,7 78,7 87,5 87,5 | 53 53 53 53 | 18 747 18747 20 112 20 112 | 9252 9252 10617 10617 | 1157 1209 1225 | 446 460 512 |

| УЭЦНМ6-500-1150 УЭЦНМК6-500-1150 | 1150 1150 | 127,9 127,9 | 51 51 | 28 182 28 182 | 14617 14 617 | 1894 1910 | 764 783 |

| УЭЦНМ6-800-1000 УЭЦНМК6-800-1000 | 970 970 | 172,7 172,7 | 51 51 | 31 547 31 547 | 17982 17982 | 2015 2049 | 888 922 |

| УЭЦНМ6- 1000-900 УЭЦНМК6- 1000-900 | 900 900 | 202,2 202,2 | 50,5 50,5 | 39227 39227 | 21 982 21 982 | 2541 2573 | 1074 1106 |

Соединение модулей между собой и входного модуля с двигателем фланцевое. Соединения (кроме соединения входного модуля с двигателем и входного модуля с газосепаратором) уплотняют резиновыми кольцами.

Соединение валов модулей-секций между собой, модуля-секции с валом входного модуля, вала входного модуля с валом гидрозащиты двигателя осуществляют при помощи шлицевых муфт.

Валы модулей-секций всех групп насосов, имеющих одинаковые длины корпусов 2, 3 и 5 м, унифицированы по длине.

Рабочие колеса и направляющие аппараты, число которых в насосном агрегате достигает от 220 до 400 ступеней, обычного исполнения изготовляют из модифицированного серого чугуна, коррозионностойкого исполнения — из модифицированного чугуна типа «нирезист». Рабочие колеса насосов обычного исполнения можно изготовить из радиационно-модифицированного полиамида.

В табл. 3.1 приведены основные параметры установок, к. п. д. насосного агрегата, соответствующее работе на воде плотностью 1000 кг/м 3 .

Источник