Монтаж типовых сталежелезобетонных пролетных строений со сборной железобетонной плитой

До настоящего времени применяют типовые пролетные строения со сборной железобетонной плитой проезжей части, запроектированные ЦНИИПСК, Ленгипротрансом и другими проектными организациями. Эти пролетные строения просты по конструкции и не требуют при сборке высококвалифицированной рабочей силы.

Конструкция состоит из блоков сварных главных балок с ребрами жесткости и приваренными к верхнему поясу жесткими упорами (рис. 6.3). Для уменьшения пролета железобетонной плиты по оси пролетного строения устраивается прогон, представляющий собой сварной двутавр. Железобетонная плита по ширине разделяется на два монтажных блока.

Монтажные стыки блоков главных балок и других металлических элементов устраиваются фрикционными на накладках и высокопрочных болтах. Пролетные строения имеют поперечные сквозные связи в виде сварных ферм из парных уголков и продольные связи для обеспечения геометрической неизменяемости и для гарантии устойчивости верхних поясов при монтаже.

Пример. Конструкция пролетного строения типового проекта Ленгипротранса №1180, северное исполнение (мост через р. Полазна на автодороге Пермь-Березняки, построен в 2002 г.). Схема моста 42,0+3х63+3х63+2х42м. Габарит проезжей части моста Г11,5+2х0,75 м. Пролетные строения по схеме 3×63 м неразрезные. В

поперечном сечении две главные балки с расстоянием в осях 7,6 м.

Упоры приварены к верхним поясам с шагом 875 мм. В поперечном направлении балки объединены железобетонной плитой проезжей части, а также поперечными связями. Высота главных балок 2,90 м (для пролета 42 м) и 3,16 м (для пролетов по 63 м); прогон высотой 470 мм. Поперечные связи представляют собой плоские сварные фермы из уголков 125×125×12, 100×100×12, 90×90×9 мм, установленные с шагом

5250 мм. Все металлоконструкции изготовлены на Курганском заводе мостовых металлоконструкций из стали 10ХСНД и 15ХСНД.

Железобетонная плита проезжей части выполнена из сборных блоков с размерами в плане 6970х2500 мм; концевые приопорные зоны плиты из монолитного железобетона для ее более надежной совместной работы с главными баками. Материал плиты бетон В40, F300. Арматура класса АII Ø16 мм.

Возведение сталежелезобетонных пролетных строений производится в два этапа. На первом устанавливают в проектное положение стальные конструкции, на втором монтируют железобетонную плиту. Монтаж стальной части пролетного строения может проводиться на берегу с последующей надвижкой в проектное положение. Сборка иногда выполняется непосредственно в пролетах моста различными кранами. Возможен монтаж кранами большой грузоподъемности крупных блоков или целых пролетных строений (без плиты).

Монтажные стыки выполняют на высокопрочных болтах (ВПБ). Широкое применение ВПБ в СССР нашли в 60-е годы, а в США и других странах гораздо раньше.

ВПБ изготавливают из стали 40Х с термическим упрочненением заготовок в электропечах и комплектуют одной или двумя шайбами и гайкой. Метизы поступают на строительную площадку в защитной смазке. Диаметр болта значительно меньше (на 3 мм и более) диаметра отверстия, что упрощает заводское изготовление и сборку узлов при монтаже.

Гайки закручивают гайковертами и динамометрическими ключами, болты натягивают до расчетного усилия и, работая на растяжение, сжимают соединяемые листы конструкции. Момент закручивания связан с усилием натяжения болта формулой

где k = 0,17 коэффициент закручивания;

d диаметр болта;

N усилие натяжения болта.

Рис. 6.3. Основные заводские монтажные элементы стальных балок типовых сталежелезобетонных пролетных строений: а блок главной балки с приваренными жесткими упорами; б блок сквозных поперечных связей в виде сварной фермы из уголков; в блок сплошностенчатой надопорной диафрагмы. 1 жесткие упоры; 2 отверстия в стенке под высокопрочные болты монтажных стыков; 3 уголки поясов сварных ферм поперечных связей; 4 раскосы из уголков

Усилие натяжения болтов М22 – 20 тс, крутящий момент закручивания 80 кгс⋅м.

Вокруг натянутого болта образуется «втулка сжатия» и возникают значительные силы трения между соединяемыми листами. Площадь, на которой развиваются силы трения, называют «болтоконтакт» (рис.

6.4). Несущая способность одного «болтоконтакта» по СНиП

где μ коэффициент трения (0,35…0,55);

γ коэффициент надежности, зависящий от количества болтов в соединении (при большом количестве болтов надежность увеличивается).

В процессе выполнения соединений на высокопрочных болтах необходимо выполнить две главные задачи:

1) обеспечить очистку контактных поверхностей;

2) провести натяжение болтов до проектного значения.

Очистку контактных поверхностей можно осуществить металлическими щетками; при этом будет достигнуто значение коэффициента трения μ всего 0,35, что приведет к перерасходу болтов.

В основном же очистка производится пескоили дробеструйным методами с достижением коэффициента трения μ=0,55. При пескоструйном методе металла чистят до светло-серого цвета.

Сборку необходимо произвести в течение 3-х суток с момента очистки. Если сборка не была осуществлена в указанный срок, то очистку повторяют. Очистке подлежат фасонки и концевые зоны блоков балок.

Болты перед установкой подготавливают посредством промывки от консервирующей смазки в керосине и контрольной прогонки резьбы. Закручивание производят пневмогайковертом на неполное усилие, а затем вручную динамометрическим ключом, который тарируется не реже 1 раза/смену. Контроль осуществляется по моменту закручивания. Закрученные до проектного усилия болты помечают краской. Дополнительно проводится контроль комиссией (выборочно) с участием представителя Заказчика.

При сборке на подходах с последующей надвижкой блоки главных балок устанавливают на клети из шпал или бетонные блоки высотой 80 см для удобства работ (рис. 6.5, в). Под поясами располагают домкраты для регулирования положения блоков по

лагают домкраты для регулирования положения блоков по высоте. Длина блоков главных балок обычно кратна модулю 21 м (10,5 м, 21 м). При большей длине блоков сокращается количество монтажных стыков (рис. 6.5, а).

Рис. 6.4. Схема работы фрикционного соединения на высокопрочных болтах:

1 высокопрочный болт; 2 соединяемые листы; 3 «втулка сжатия»;

4 сжатая зона листов («болтоконтакт»)

Главные балки собирают стреловыми кранами сразу на полное сечение. В стыке перекрывают парными накладками стенки и пояса сварных балок (рис. 6.5, б).

При выполнении стыка на ВПБ в отверстия сначала устанавливают пробки (рис. 6.5, в) стальные цилиндры с коническими головками диаметром, равным диаметру отверстий с допуском — 0,2 мм; их забивают в отверстия легкими кувалдами. Если пробки не проходят, отверстия рассверливают райбером.

Рис. 6.5. Монтажные стыки главных балок типовых сталежелезобетонных пролетных строений: а расположение монтажных стыков по длине;

б конструкция стыка; в схема сборки стыка на сборочной площадке или на подмостях. 1 блоки главных балок; 2 накладки стенки; 3 накладки поясов;

4 высокопрочные болты; 5 монтажные пробки; 6 сборочные клетки;

7 домкраты для выравнивания блоков по высоте

Затем в отверстия устанавливают ВПБ и затягивают их обычным гаечным ключом для сплачивания пакета. После сборки всех металлоконструкций проводят геодезическую проверку профиля и плана. При необходимости можно провести корректировку продольного профиля домкратами. Проводится пооперационный контроль качества работ с составлением исполнительных схем продольного профиля главных балок. После корректировки продольного профиля собранных конструкций высокопрочные болты затягивают на полное усилие гайковертом.

После установки металлоконструкций в проектное положение методом надвижки проводится монтаж сборных плит. Плиты должны быть уложены на верхний пояс главных балок на слой бетона. Для этого следует установить специальную опалубку. Плиты монтируют стреловым краном, который перемещается по уложенному по плитам колейному деревянному настилу.

После укладки плит до сварки выпусков продольной арматуры проводится искусственное регулирование напряжений в системе для снижения напряжений в стальных балках и растягивающих напряжений в железобетонной плите в надопорных зонах. При трехпролетной неразрезной схеме (рис. 6.6, а) пролетное строение поддомкрачивают на промежуточных опорах (рис. 6.6, б), продольные выпуски арматуры сборных плит сваривают, омоноличивают монтажные стыки и упоры в

«окнах» плит. После набора прочности бетоном омоноличивания проводят опускание пролетного строения на опорные части (рис. 6.6, г).

В результате регулирования усилий:

• в надопорной зоне над промежуточными опорами в бетоне

плиты создается предварительное обжатие;

• выравнивается продольный профиль ПС;

• достигается заметная экономия стали (напряжение искусственного регулирования в металле достигает 1000 кг/см2).

6.3. Основные схемы установки стальных балочных конструкций в проектное положение

В зависимости от условий монтажа в основном применяются следующие методы установки стальных балочных конструкций сталежелезобетонных пролетных строений в проектное положение.

Рис. 6.6. Искусственное регулирование усилий в балках трехпролетного неразрезанного сталежелезобетонного пролетного строения: а стальная часть пролетного строения, установленная на опоры; б поддомкрачивание стальных балок на промежуточных опорах; в монтаж сборной или бетонирование монолитной железобетонной плиты; г опускание пролетного строения на опорные части после набора прочности бетона.

1 стальные балки; 2 железобетонная плита;

3 домкраты и временные клети

Рис. 6.7. Схемы монтажа металлической части балочных неразрезных сталежелезобетонных пролетных строений методом продольной надвижки: а продольная надвижка по постоянным опорам с аванбеком; б продольная надвижка по постоянным и временным опорам; в продольная надвижка с усилением шпренгелем. 1 надвигаемая стальная конструкция; 2 аванбек;

3 накаточные устройства; 4 постоянная опора;

5 временная опора; 6 шпренгель

Схема 1. Продольная надвижка по капитальным опорам с аванбеком является самым распространенным способом (рис. 6.7, а). Длина аванбека при пролете до 84 м равна 21 м. Металлоконструкции при неразрезной схеме собирают на подходах на всю длину, присоединяют аванбек и проводят надвижку с помощью лебедок с обустройством опор ходовыми устройствами в виде безребордных кареток. Ролики кареток располагаются под стенками главных балок, для предупреждения схода ПС с кареток предусматривают боковые ограничители. Схема установки тяговых и тормозных лебедок зависит от схемы моста.

Схема 2. Продольная надвижка по капитальным и временным опорам (рис. 6.7, б). При надвижке на временные опоры передаются горизонтальные силы трения, что должно учитываться при их расчете.

Схема 3. Продольная надвижка по капитальным опорам с использованием шпренгеля (рис. 6.7, в). Он состоит из качающихся стоек и вант, для регулирования усилий предусматриваются полиспасты и лебедки. Подобным методом была проведена продольная надвижка главных балок неразрезного сталежелезобетонного пролетного строения Рижской эстакады на третьем транспортном кольце в Москве.

Схема 4. Продольная надвижка с плавучей опорой (рис. 6.8, а). Используется при интенсивном судоходстве и невозможности устройства вспомогательных опор в русле. На первой стадии в меньших пролетах надвижка проводится без вспомогательных устройств, на второй стадии в судоходном пролете плавучая опора вступает в работу после прохода половины пролета. Надвижка проводится быстрыми темпами в специально выделенное «окно» (перерыв судоходства). Недостатком метода является довольно большая стоимость и трудоемкость плавучей опоры.

Схема 5. Продольная надвижка с двух берегов по капитальным опорам с замыканием в середине главного пролета (рис. 6.8, б). Длина консоли в главном пролете при этом методе уменьшается в два раза. Достаточно сложной операцией является замыкание двух секций пролетного строения в середине главного пролета. Под воздействием изменений температуры длина секций меняется, поэтому необходимо работы по замыканию проводить при минимальных колебаниях температуры воздуха и в кратчайшие сроки. Таким методом была проведена надвижка пролетного строения сталежелезобетонного моста через канал им. Москвы на Ленинградском шоссе в Москве.

Схема 6. Навесная и полунавесная сборка (рис. 6.8, в). Применяется редко. Монтажный кран может перемещаться по смонтированной части пролетного строения (может быть использован простой деррик-кран). Недостатком метода являются более тяжелые и опасные условия проведения монтажных работ на высоте.

Рис. 6.8. Схемы монтажа металлической части балочных неразрезных сталежелезобетонных пролетных строений (варианты надвижки и навесная сборка): а продольная надвижка по постоянным опорам с плавучей опорой;

б продольная надвижка с двух берегов по постоянным опорам; в навесная сборка. 1 надвигаемая стальная конструкция; 2 плавучая опора;

3 монтажный кран на смонтированной части пролетного строения;

4 сплошные подмости в первом пролете

Схема 7. Сборка металлоконструкций на постоянных и временных опорах (рис. 6.9, а). В качестве опор используют башни из инвентарных мостовых конструкций МИК-С. Этот метод широко используют при строительстве эстакадных частей мостов и городских эстакад в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Схема 8. Монтаж крупными блоками и целыми пролетными строениями кранами большой грузоподъемности (рис. 6.9, б) является прогрессивным методом. При этом цельнопролетные или крупные блоки массой до 500 т собирают в удобных условиях на специальных площадках, а потом транспортируют кранами и устанавливают на опоры. Возможно применение:

а) козловых кранов (наиболее часто их используют для установки разрезных ПС L=42 м массой до 50 т);

б) стреловых самоходных кранов грузоподъемностью до 400 т;

в) плавучих кранов грузоподъемностью от 100 т (речных) и до

1000-5000 т (морских).

Материал взят из книги Строительство мостов (В.Г. Курлянд)

Источник

Сталежелезобетонные пролетные строения

Особенностью сталежелезобетонных пролетных строений является жесткое объединение железобетонной плиты проезжей части со стальными главными балками, которое обеспечивает их совместную работу. Эффект заключается в том, что при жестком их объединении возникает сжатие железобетонной плиты при изгибе балок. Это приводит к уменьшению сжатой зоны сечения верхних поясов стальных балок, повышению горизонтальной жесткости пролетных строений, снижению расхода стали на 12–18 % [11] (рис. 6.8).

Применяют два типа сталежелезобетонных пролетных строений – с ездой на балласте и по железобетонной плите. Железобетонную плиту выполняют монолитной и сборной. В современных железнодорожных сталежелезобетонных пролетных строениях широкое распространение получили сборные железобетонные плиты с поперечными швами.

Рис. 6.8. Конструкция сталежелезобетонного пролетного строения: а – план;

б – фасад пролетного строения; в – план нижних продольных связей; г, д – поперечный разрез на опоре и в пролете

Мостовое полотно с ездой на балласте сталежелезобетонных пролетных строений имеет преимущество, заключающееся в том, что обеспечивает благоприятные условия при движении поездов при однородности пути на мосту и подходах, а также упрощает содержание и ремонт пути. К числу недостатков данного пролетного строения относят большой собственный вес; сложность устройства, ремонта гидроизоляции и водоотвода.

Железобетонную плиту объединяют со стальными балками с помощью упоров различной конструкции и гибких анкеров, прикрепляемых к поясам балок преимущественно сваркой, что вызывает концентрацию напряжений (рис. 6.9).

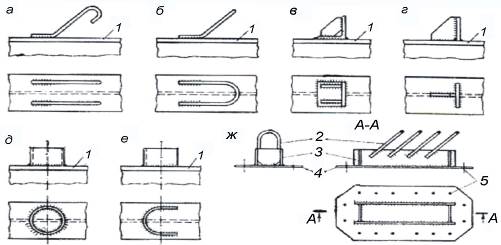

Рис. 6.9. Упоры и анкеры сталежелезобетонных пролетных строений: а, б – гибкие анкеры; в, г, д, е – жесткие анкеры из уголка, тавра, кольца и подковы; ж – закладная деталь с гибкими анкерами и горизонтальным листом для прикрепления высокопрочными болтами (на плане анкеры не показаны); 1 – верхний лист стальной балки; 2 – гибкий петлевой анкер; 3, 4 – вертикальный, горизонтальный листы; 5 – отверстия для высокопрочных болтов

Анкеры и упоры воспринимают сдвигающие силы, возникающие при изгибе сталежелезобетонных балок, от разницы температур балки и плиты, от усадки ползучести бетона.

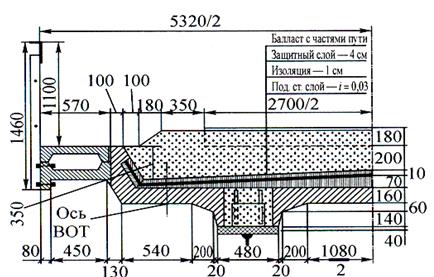

В современных железнодорожных пролетных строениях железобетонные плиты прикрепляют к стальным балкам высокопрочными болтами с помощью закладных деталей (рис. 6.10) [23].

Рис. 6.10. Объединение сборной железобетонной плиты со стальной балкой закладными деталями упоров, прикрепляемых высокопрочными болтами: ВОТ – водоотводная трубка

Блоки железобетонных плит соединяют между собой сваркой выпусков арматуры с заполнением швов бетоном и последующим устройством гидроизоляции и защитного слоя, а также эпоксидным клеем с обжатием стыков домкратами.

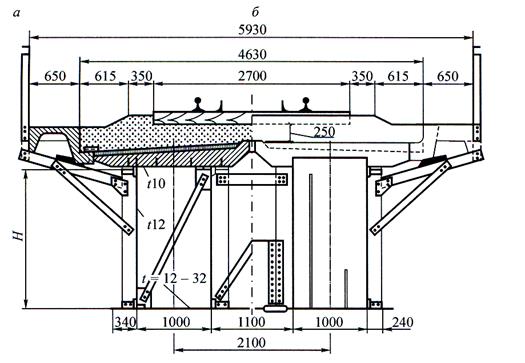

Главные балки сталежелезобетонных пролетных строений имеют составное двутавровое сечение с высотой (1/13¸1/15)lр, толщиной стенок 12–14 мм. Для устойчивости стенки балок укрепляют вертикальными ребрами жесткости, а при пролетах 45 м и более еще и продольными ребрами жесткости в сжатой зоне (см. рис. 6.8). Верхние пояса балок состоят из одного горизонтального листа, а нижние – из одного или двух листов разной толщины и ширины для уменьшения площади сечения поясов от середины пролета к опорам. Балки объединяют продольными и поперечными связями с крестовой решеткой (см. рис. 6.8).

Балки типовых сталежелезобетонных пролетных строений (типовой проект серии 3.501-49, инв. № 739, ГТМ,1976 г.) изготовляют из сталей марок 10Г2С1Д и 15ХСНД, плиты – из бетона классов В40 и F300. Проект разработан под один железнодорожный путь с ездой на балласте полной длиной пролетов 18,8; 23,6; 27,6; 34,2; 45,8; 55,8 м.

В 1989 г. разработаны конструкции сталежелезобетонных пролетных строений высокой заводской готовности с полной длиной 18,2; 23,0;27,0; 33,6 и 45 м (типовой проект серии 3.501.9-151, ГТМ, 1989 г. для однопутных и многопутных железнодорожных мостов, на прямых и кривых участках радиусом 300 м, а также в сейсмических районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов). Сплошные балки пролетных строений изготовляют из стали марок 15ХСНД-2 (обычное и северное исполнение А) и 10ХСНД-3 (северное исполнение Б), а железобетонные плиты – из бетона классов В35 и В40 (рис. 6.12) [23].

Рис. 6.12. Конструкция сталежелезобетонного пролетного строения высокой заводской готовности: а – поперечное сечение в пролете; б – то же на опоре; t – толщина элемента; H – высота балки

Применение сталежелезобетонных конструкций в железнодорожных мостах приводит к существенной экономии стали, особенно в пролетных строениях высокой заводской готовности. Однако применение данных типовых решений в настоящее время имеет ограничения.

Источник