Монтаж контактной сети

Работы по монтажу контактной сети выполняют в соответствии с Правилами техники безопасности и производственной санитарии при электрификации железных дорог.

Консолимонтируют на установленных опорах с помощью полиспастов, переносных лебедок или машины МШТС. При подъеме однопутных консолей используют полиспасты грузоподъемностью 500 кг. Тяжелые двухпутные и многопутные консоли поднимают ручной лебедкой, полиспастами грузоподъемностью 2000 кг или краном. Армируют консоли на земле до их установки.

Однопутные консоли полиспастом устанавливают в следующем порядке: электромонтер поднимается к вершине опоры (на железобетонную с помощью легкой дюралюминиевой приставной лестницы) и через струбцину закрепляет один блок полиспаста, затем другой блок внизу крепят за консоль и поднимают ее в наклонном состоянии хоботом вниз до уровня пяты. Закрепив консоль в пяте, поднимают ее до рабочего состояния, после чего закрепляют тяги и снимают блоки. В конце подъемки и закрепления ее пяты оттягивают консоль в сторону от опоры и удерживают от раскачивания. В тех случаях, когда имеется возможность предоставления «окон», монтаж консолей, особенно тяжелых, выполняют с монтажной машины МШТС-2ПМ, установленной на железнодорожной платформе.

Консоли с помощью машины МШТС-2ПМ устанавливают в следующем порядке: машину останавливают вблизи опоры на расстоянии, обеспечивающем работу шарнирной стрелы. Корзину стрелы опускают для загрузки консоли и необходимых деталей. После загрузки и захода электромонтеров в корзину поднимают стрелу и подводят к опоре. Консоль закрепляют в пяте, и один из электромонтеров переходит на опору, а другой удерживает консоль. Стрелу поднимают вверх до положения консоли несколько выше рабочего, после чего закрепляют тягу консоли. Электромонтер с опоры переходит в корзину, и шарнирную стрелу опускают.

Правильность установки консолей по высоте и в плане определяют с помощью отвеса, в качестве которого используют веревку с грузом.

Если работы по установке консолей значительно опережают раскатку несущего троса, то для предохранения от раскачивания консоль разворачивают вдоль пути и привязывают проволокой к опоре.

Жесткие поперечиныармируют непосредственно с ригеля, с монтажной площадки автомотрисы, дрезины и вагона или из корзины машины с шарнирной стрелой. Консольные стойки устанавливают в собранном виде вместе с консолью. Два электромонтера, поднявшись на жесткую поперечину, устанавливают крепительные уголки. Затем полиспастом поднимают консольную стойку, устанавливают на поперечине и окончательно закрепляют. При подъеме консоль удерживают веревкой, закрепленной на жесткой поперечине.

Все детали и конструкции массой до 25 кг поднимают веревкой, пропущенной через ролик.

При армировке жестких поперечин треугольными подвесами закрепляют опорные уголки с тягой крюковыми болтами к поперечине и затем на тяге подвешивают гирлянду изоляторов с седлом или роликом. Устанавливают траверсы (турникеты) в такой последовательности: к поперечине крюковым болтом около промежуточных стоек закрепляют опорные уголки, к уголкам присоединяют гирлянды изоляторов и затем к ним траверсу. К одному из отверстий в траверсе, ближайшему к оси пути, подвешивают седло или ролик. Фиксирующий трос монтируют после раскатки по всем путям несущего троса. Натяжение фиксирующего троса регулируют штангой, имеющей резьбу.

Монтаж гибких поперечинначинают с определения требуемой длины фиксирующих тросов замером расстояния между опорами с учетом наклона передней грани опор, а также длины натяжных штанг, муфт и изоляторов, включаемых в трос. Поперечные несущие тросы берут на 3—4,5 м длиннее фиксирующих в зависимости от расстояния между опорами; их длину определяют по формуле

где l — расстояние между передними гранями опор на уровне крепления поперечных несущих тросов, м; f — стрела провеса ненагруженного несущего троса, м, которую принимают 4,2—4,5 м для опор высотой 15 м и 9,0—9,4 м — для опор высотой 20 м.

В гибкой поперечине первым монтируют верхний фиксирующий трос: при закрепленном одном конце перебрасывают его через пути, вытягивают с помощью полиспаста и устанавливают точное место заделки второго конца. После этого незаделанный конец троса опускают на землю, окончательно заделывают, снова подтягивают на опору, натягивают блоком и закрепляют.

После монтажа верхнего фиксирующего троса подвешивают поперечный несущий трос. С учетом удлинения троса при его загрузке вследствие выправления неровностей поперечному несущему тросу при его монтаже в зависимости от длины его дают стрелу провеса несколько меньшую, чем расчетная.

Нижние фиксирующие тросы монтируют после раскатки несущих тросов, но до раскатки контактных проводов. Предварительно при подготовительных работах в эти тросы врезают изоляторы для создания нейтральных вставок и для раздела между секциями. При большом числе врезных изоляторов там, где трудно точно определить места расположения, их врезают после монтажа троса со съемной вышки с помощью натяжной муфты. После монтажа тросов устанавливают все необходимые для монтажа цепной подвески зажимы.

Гибкие поперечины регулируют после раскатки и монтажа продольных несущих тросов и контактных проводов до регулировки цепной подвески. При этом устанавливают в проектное положение относительно оси пути несущие тросы контактных подвесок, струны гибких поперечин приводят в вертикальное положение, а фиксирующие тросы — в горизонтальное. Окончательно закрепляют струны гибких поперечин.

Монтаж несущего троса контактныхподвесок начинают с его раскатки одним из способов: поверху с движущейся раскаточной платформы (с закреплением конца троса до начала раскатки на анкерной опоре); поверху с неподвижной раскаточной платформы, установленной у начала анкерного участка (с протягиванием троса локомотивом, движущимся с монтажным вагоном по направлению к противоположному концу анкерного участка), или понизу с последующим поднятием троса на опоры.

До раскатки троса проводят необходимые подготовительные работы, заключающиеся в установке монтажных роликов, компенсаторов и др.

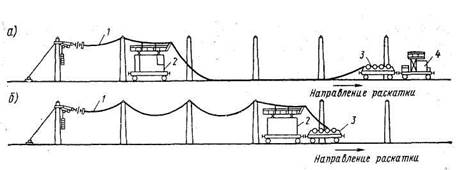

При выполнении работ поверху с движущейся платформы монтажный поезд, состоящий из локомотива, раскаточной платформы и монтажного вагона, останавливается у начала анкерного участка (рис. 203). Трос 1 закрепляют на опоре и на монтажной площадке 2, поднятой на такую высоту, чтобы трос находился примерно на уровне подвески на опорах. Затем при движении монтажного поезда со скоростью 8—10 км/ч закладывают трос в монтажные ролики в каждой точке подвеса. При этом в зависимости от состава монтажного поезда могут быть два способа раскатки: с предварительным раскатыванием несущего троса на шпалы с платформы 3, перемещаемой мотовозом 4 (рис. 15.8, а) и без применения дополнительного мотовоза с одновременной раскаткой и подъемом троса (рис. 15.8, б). Натягивают и анкеруют трос на опору с помощью полиспаста, присоединяемого к опоре. Затем несущие тросы переводят из роликов в седла и одновременно монтируют струны.

Рис. 15.8. Схемы раскатки несущего троса поверху

Раскатка несущего троса с неподвижной платформы производится в тех случаях, когда приходится пропускать его над какими-либо ранее смонтированными проводами. Перед началом раскатки монтажный поезд устанавливают у анкерной опоры, на которой должен анкероваться раскатываемый участок троса. Платформу с барабанами затормаживают и отцепляют от монтажного вагона. На монтажный вагон подают свободный конец троса, после чего начинается раскатка. У каждой точки подвеса поезд останавливают и конец троса пропускают через подвешенный на консоли ролик. У конца анкерного участка трос закрепляют на анкерной опоре. Вытягивают трос со стороны раскаточной платформы, после чего его анкеруют.

Способ раскатки троса понизу с последующим подъемом его на опоры применяют на загруженных линиях, где ограничена возможность получения длительных «окон». У начала анкерного участка останавливают монтажный поезд, конец троса закрепляют на анкерной опоре, затем раскатывают трос, укладывая его на обочину полотна с помощью направляющего устройства при скорости движения 15—25 км/ч.

Тросы, раскатанные понизу, перед натяжением укладывают в монтажные крючья или ролики, которые подвешены на передних сторонах опор на высоте 1—1,5 м от земли, с таким расчетом, чтобы после получения полного натяжения он не находился в средних частях пролетов на земле.

После раскатки несущего троса устанавливаются струны, которые заготавливают по расчетным размерам. После окончания монтажа струн раскатанный понизу несущий трос поднимают полиспастами на консоли и укладывают в седла. Несущие тросы, раскатанные поверху, переводят из роликов в седла одновременно с монтажом струн.

Монтаж несущих тросов на станционных путях выполняют групповым методом: одновременно по обочине раскатывают до четырех анкерных участков троса с четырех барабанов. Начальные концы тросов крепят на соответствующих анкерных опорах. Поднимают и передвигают тросы на соответствующий путь поочередно с помощью полиспастов.

Затем регулируют натяжение и стрелы провеса подвешенного троса. Значения натяжения определяют с помощью динамометра, а стрелу провеса рассчитывают по формуле

Контактный проводраскатывают с помощью монтажного поезда, имеющего раскаточную платформу и монтажную вышку. Перед началом раскатки монтажный поезд устанавливают вблизи анкерной опоры. Конец контактного провода подают на монтажный вагон и затем на опору, где закрепляют за струбцину, укрепленную на высоте анкеровки провода. Затем монтажный поезд движется со скоростью до 10 км/ч в направлении противоположного конца анкерного участка. При этом контактный провод подвязывают к подведенным на несущем тросе струнам 3. Два электромонтера подхватывают струны и, переходя вдоль монтажной площадки в направлении, противоположном ходу поезда, подвязывают контактный провод к концам струн, Третий электромонтер, находясь на вышке, приподнимает контактный провод. Электромонтеры, находящиеся на раскаточкой платформе, притормаживают барабаны и следят за сходом с них провода.

Фиксаторы на прямых участках пути в кривых больших радиусов при монтаже контактного провода обычно не устанавливают и раскатку его ведут без остановки монтажного поезда. В кривых малых радиусов провод к опорам оттягивают временной проволочной оттяжкой.

Двойной контактный провод раскатывают одновременно с подвязыванием к струнам каждого провода. При подходе к концу анкерного участка поезд останавливают и на монтажный вагон подают блок полиспаста, присоединенного другим концом к струбцине, укрепленной на опоре или у вилки подвижного блока компенсатора, и вытягивают провода. На участках с интенсивным движением поездов, где затруднено выделение «окон», контактный провод раскатывают понизу с последующей подвеской провода к несущему тросу со съемных вышек.

Цепная подвеска в целомможет быть смонтирована поверху и понизу. Существующие методы монтажа цепной подвески поверху разделяют на два: раздельный и комплексный.

При раздельном методе сначала раскатывают поверху несущий трос, устанавливают струны, затем в другое «окно» раскатывают поверху контактный провод. Этот метод монтажа применяют на станциях, в кривых малого радиуса, при электрификации вторых путей и на вновь строящихся электрифицируемых линиях.

При комплексном методе в одно «окно» одновременно раскатывают несущий трос, устанавливают струны, раскатывают и подвязывают к струнам контактный провод. Для работы по комплексному методу формируют монтажный поезд с двумя локомотивами. Для этого метоа монтажа необходимо предоставление меньшего количества «окон», но большей продолжительности.

Во время монтажа понизу несущий трос и контактный провод раскатывают на обочину пути, вытягивают и анкеруют, собирая и предварительно регулируя цепную подвеску на небольшой высоте и закрепляя ее к опорам, а затем подготовленный анкерный участок поднимают в седла на консоли, расположенные вдоль оси пути. Предварительно несущий трос на двух-трех смежных опорах освобождают от временного крепления на опоре и полиспастом поднимают на консоль.

После того как цепную подвеску поднимут в седла по всей длине анкерного участка, консоли поворачивают и устанавливают перпендикулярно оси пути при полукомпенсированной подвеске и с необходимым смещением в зависимости от температуры наружного воздуха при монтаже — при компенсированной. Монтаж понизу осуществляют при неизолированных консолях с одним контактным проводом на прямых и кривых участках радиусом более 1200 м с опорами на внутренней стороне.

Провода продольного электроснабжения, усиливающиеи другие, расположенные с полевой стороны опор, монтируют различными способами в зависимости от конкретных условий.

Если к опорам имеется достаточно хороший подъезд с полевой стороны, то провода раскатывают с автомобиля или трактора. Барабаны с проводом устанавливают на монтажные козлы или на домкраты в кузове автомобиля или специальной тележки. Поднимают провода и устанавливают кронштейны машиной МШТС-2А.

При отсутствии подъезда к опорам со стороны поля провода раскатывают на обочину пути, что целесообразно делать до установки консолей для несущего троса, так как после раскатки провода перебрасывают через опоры, используя площадки дрезин, автомотрис или корзины машины МШТС-2ПМ.

В некоторых случаях провода раскатывают вручную. Барабаны в этих случаях развозят в удобные места и устанавливают на монтажные козлы, обеспечивающие подъем барабана с земли до высоты, достаточной для его вращения.

Монтаж указанных проводов, расположенных со стороны пути, ведут одним из способов, применяемых при монтаже несущего троса.

Источник

Методы монтажа цепной контактной подвески

Монтаж цепной контактной подвески заключается в раскатке и анкеровки несущего троса и контактных проводов, установке струн, а также в регулировке цепной подвески, монтаже сопряжений анкерных участков и воздушных стрелок.

Применяют три метода монтажа цепной контактной подвески: понизу, поверху и комбинированный.

Каждый из этих методов определяется сочетанием различных способов раскатки несущего троса и контактных проводов.

Основные виды работ в зависимости от метода монтажа цепной контактной подвески приведены в таблице 3.1. Раскатку несущего троса и контактных проводов производят с пути в «окна». Остальные виды работ можно выполнять как в «окна», так и без перерыва в движении поездов.

Основные виды работ при различных методах монтажа

| Вид работы | Методы монтажа | ||

| Поверху | Понизу | Комбинированный | |

| Раскатка несущего троса | В седло поддерживающего устройства | На обочину земляного полотна | На обочину земляного полотна |

| Вытяжка и анкеровка несущего троса | Одновременно с раскаткой | Вручную с применением полиспаста | С применением полиспаста и автомотрис |

| Установка струн | С монтажных вышек автомотрис, люлек, съёмных монтажных вышек | С земли | С земли |

| Подъём несущего троса на поддерживающие устройства | В процессе раскатки поверху | Вручную с применением полиспаста | С применением автомотрис АГВМ (АДМС) |

| Раскатка контактного провода | С подвязыванием к струнам | На обочину земляного полотна, одновременно с несущим тросом | С подвязыванием к струнам |

| Анкеровка контактного провода | Одновременно с раскаткой | Вручную с применением полиспаста | Одновременно с раскаткой |

| Регулировка контактной подвески и монтаж сопряжений анкерных участков | С применением автомотрис и съёмных монтажных вышек | Черновая – с земли, чистовая – со съёмных монтажных вышек | С применением автомотрис и съёмных монтажных вышек |

Область применения различных методов монтажа цепной контактной подвески приведена в таблице 3.2.

Область применения методов монтажа цепной контактной подвески

| Метод монтажа | На перегонах | |||

| При неизолированных консолях и подвеске | При изолированных консолях | |||

| компенсированной | полу- компенсированной | |||

| Поверху | Ограничений для применения нет (обязательное применение) | |||

| На кривых радиусом менее 600 м | На кривых радиусом менее 1000 м | На кривых радиусом менее 1000 м | ||

| Понизу | На прямых участках пути и в кривых радиусом более 1200 м (не рекомендуется) | Применять запрещается | ||

| Комбинированный | Подъём несущего троса стрелой автомотрисы АГВМ (АДМС) | На прямых участках пути и кривых радиусом более 600 м | На прямых участках пути и кривых радиусом более 1000 м | На прямых участках пути и кривых радиусом более 1000 м |

| Подъём несущего троса полиспастом | Ограничений для применения нет (не рекомендуется) | На прямых участках пути и кривых радиусом более 1200 м |

Примечание: на станциях применяется только метод монтажа поверху.

Метод монтажа цепной контактной подвески выбирают при составлении проекта производства работ для каждого отдельного участка в зависимости от конкретных условий, возможности получения «окон», плана пути, типа контактной подвески и наличия механизмов.

При монтаже контактной сети станции и перегона применяют автомотрисы АГВМ (АДМС). Автомотриса АГВМ изготовлена на базе автомотрисы АГВ и предназначена для выполнения только монтажных работ: монтажная площадка автомотрисы АГВМ неизолированная. В отличие от АГВ у автомотрисы АГВМ усилены оси колёсных пар и применено двойное рессорное подвешивание. Кран на ней не устанавливается. На опорных конструкциях и в кабине расположен механизм подъёма монтажной площадки, состоящий из двух гидравлических подъёмников. Каждый подъёмник, как и у автомотрисы АГВ, представляет собой конструкцию (типа «ножниц») из двух рам, соединённых общей осью и гидравлическим приводом, который состоит из двух цилиндров со штоками, закреплёнными шарнирно на рамах подъёмника.

На гидравлических подъёмниках расположены монтажные площадки: передняя, задняя и средняя неповоротные и одна поворотная (рабочая) над средней неповоротной. Все три неповоротные площадки сделаны раздельными. При сборке их сваривают друг с другом, и они образуют одну решётчатую конструкцию, сверху закрытую рифлёными стальными листами.

Общая длина монтажных площадок 12588 мм, ширина 2000 мм, высота от уровня головки рельсов до монтажных площадок составляет в транспортном положении 4600 мм, в поднятом – 7500 мм. В передней и задней площадках предусмотрены специальные проёмы для размещения монтажных стрел, которые как в транспортном, так и в рабочем положении закрыты откидными крышками из рифлёной листовой стали.

На монтажные площадки входят по настилу опорных конструкций с платформы автомотрисы по наклонным лестницам или непосредственно по подъёмным лестницам, которые перемещаются одновременно с монтажными площадками. Подъёмные лестницы установлены в специальных направляющих уголках, фиксирующих их при подъёме или опускании площадок.

Монтажные площадки имеют ограждения из труб высотой 1 м. Ограждения передней и задней площадок снабжены гидравлическим приводом; ограждение поворотной площадки соединяется с ограждениями смежных площадок.

Конструкция поворотной площадки унифицирована с конструкцией монтажной площадки автомотрисы АГВ. Поворотная площадка имеет длину 5000 мм, угол поворота ± 90° от оси автомотрисы. Длина поворотной площадки от оси поворота 4000 мм, рабочая нагрузка при этом на конце площадки составляет 5 кН.

Рабочую площадку вокруг шкворня поворачивают вручную рукояткой или специальным механизмом. Перед поворотом её ограждения фиксируют специальными подкосами, отсоединяют от ограждений передней и задней монтажных площадок и устанавливают торцевые ограждения.

Монтажные стрелы автомотрисы смонтированы на поворотных рамах. Они выполнены из швеллеров, соединённых поперечными связями. На конце монтажной стрелы установлен монтажный ролик и вертикальные отбойные ролики для отжима проводов при горизонтальном повороте стрелы. На монтажной стреле расположены также два дополнительных ролика для раскатки контактного провода. Грузоподъёмность стрелы в вертикальном и горизонтальном направлениях составляет 1 т. Высота подъёма стрелы от уровня монтажной площадки составляет 1100 … 2400 мм; максимальное смещение ролика стрелы от оси монтажной площадки ± 800 мм, а при максимальной высоте подъёма стрелы – ± 600 мм.

На автомотрисе имеется ряд электромеханических блокировок, благодаря которым обеспечивается соблюдение требований техники безопасности: нельзя поднять монтажные площадки, пока не подняты ограждения; ограждения можно опустить только после того, как опущены гидроподъёмники; монтажная стрела не может быть опущена ниже определённого уровня (он выше уровня заграждений) или быть смещена настолько, что это грозит поломкой ограждений; опускание монтажной стрелы в транспортное положение производится только после совпадения её оси с осью проёма.

Управляют гидравлическими механизмами с двух переносных пультов: из кабины и с монтажной площадки. Пульт, установленный в кабине, имеет кнопки для управления подъёмом и опусканием ограждений и гидроподъёмников. На пульте, расположенном на монтажных площадках, помимо перечисленных, имеются кнопки для поворота, подъёма и опускания монтажной стрелы. Оба пульта снабжены кнопками экстренного торможения автомотрисы.

Раскатку несущего троса и контактного провода производят в «окна». Подготовительные работы начинают с погрузки автокраном барабанов с тросом и проводом. Оси барабанов надёжно закрепляют в специальных гнёздах, расположенных на козлах раскаточной платформы. В зависимости от предполагаемого способа раскатки барабаны на платформе устанавливают так, чтобы несущий трос или контактный провод шёл сверху барабана при раскатке поверху или снизу барабана при раскатке понизу. Барабаны с контактным проводом грузят так, чтобы при раскатке рабочая (контактная) часть провода находилась снизу. С барабанов снимают деревянную обшивку и подготавливают конец провода (троса) для анкеровки или стыкования, заделывая его в соответствующий зажим. Заранее на дрезине развозят и закрепляют на анкерных опорах штанги, изоляторы и детали, входящие в устройства жёстких и компенсированных анкеровок. Заготовку троса компенсатора и подбор деталей производят в зависимости от типа компенсирующего устройства.

К нижней части анкерной опоры, с которой начинают раскатку, подвязывают штангу для грузов сложенной вдвое стальной проволокой диаметром 5 … 6 мм. После окончания вытяжки контактного провода на штангу накладывают грузы, а проволоку отвязывают. Можно сначала уложить на штангу грузы, а затем полиспастом поднять её на необходимую высоту и временно подвязать к проволоке, закреплённой за анкерный кронштейн. У анкерной опоры, расположенной в конце анкерного участка, штангу с уложенными на неё грузами оставляют на земле и привязывают проволокой внизу опоры.

От качества раскатки и монтажа несущего троса и контактного провода, а также сохранности последнего во многом зависят их срок службы и затраты труда в процессе эксплуатации.

Раскатку несущего троса поверху («в окно») в зависимости от состава монтажного провода производят двумя способами (рис. 3.6).

При выполнении работ по схеме (рис. 3.6, а) раскатка несущего троса совмещена с его подъемом его на консоли. Монтажный поезд устанавливают у начала анкерного участка и присоединяют несущий трос к компенсирующему устройству. Затем несущий трос подтягивают на монтажную площадку. Несущий трос укладывают в ролик монтажной стрелы и при движении автомотрисы с раскаточной платформой со скоростью 5 … 10 км/ч закладывают его в седла консолей.

Выполняя работы по схеме (рис. 3.6, б), несущий трос сначала раскатывают на шпалы с платформы, перемещаемой дрезиной, и затем поднимают трос на консоль с автомотрисы.

Рис. 3.6. Схемы раскатки несущего троса поверху с применением одной

автомотрисы (а) и двух автомотрис (б) (1 – несущий трос; 2 – седло консоли;

3 – автомотриса; 4 – раскаточная платформа; 5 – опора; 6 – дрезина)

При раскатке несущего троса на станции, чтобы быстрее освободить горловину, трос вытягивают и временно закрепляют на одной из поперечин, расположенных через один-два пролета за стрелками. Для этого дрезину с раскаточной платформой останавливают на пять-шесть пролетов дальше последней стрелки и затормаживают барабан с тросом (рис. 3.7). После укладывания несущего троса в седло на поперечине МН дрезина проезжает вперед и вытягивает трос, пока он не поднимается на высоту не менее 6 м от уровня головки рельсов. С автомотрисы, находящейся под поперечиной МН, закрепляют на несущем тросе соединительный зажим, препятствующий перемещению троса в сторону анкерной опоры А. Получив сигнал о временном закреплении троса, дрезину с раскаточной платформой осаживают назад, растормаживают барабан и продолжают раскатку несущего троса.

Струны устанавливают с автомотрисы или дрезины («в окно») или с монтажных люлек или съемных вышек (без занятия путей).

Порядок монтажа рессорных струн: закрепление на несущем тросе троса рессорной струны зажимом; временное закрепление к опоре троса рессорной струны кольцом из проволоки; вытяжка троса струны вручную и закрепление второго конца струны на несущем тросе; демонтаж временного крепления троса рессорной струны от опоры; установка на тросе рессорной струны звеньевых струн. При работе с автомотрис устанавливают одновременно оба зажима, трос временно подвязывают к седлу и производят его вытяжку. Расстояние от троса рессорной струны до контактного провода должно быть не менее 1000 мм.

Рис. 3.7. Схема раскатки несущего троса на станции

(1,2 – автомотриса; 3 – раскаточная платформа; 4 – несущий трос; 5 – опора)

Раскатку контактного провода на перегоне производят монтажным поездом, состоящим из автомотрисы и раскаточной платформы (рис. 3.8). В начале анкерного участка конец контактного провода присоединяют к компенсирующему устройству, затем его «удочкой» подтягивают на монтажную площадку автомотрисы, поднятую до уровня струн. Автомотриса движется со скоростью до 10 км/ч. Два электромонтера поочередно подхватывают струны и подвязывают контактный провод к концам струн.

При раскатке двух контактных проводов подвешивают одновременно оба провода.

Торможение барабана необходимо осуществлять плавно, а движение монтажного поезда должно быть равномерным, так как из-за толчков могут происходить изломы и выкручивания провода. Вытяжку контактного провода и его анкеровку выполняют в процессе раскатки.

Раскатку контактного провода на станциях выполняют после окончания монтажа несущих тросов всех путей. В месте пересечения контактных проводов разных анкерных участков контактный провод, идущий на анкеровку, помещают сверху рабочей ветви. Провод второстепенного пути при пересечении им главного всегда располагают выше провода главного пути.

Рис. 3.8. Схема раскатки контактного провода поверху

(1 – контактный провод; 2 – несущий трос; 3 – струна; 4 – автомотриса;

5 – раскаточная платформа; 6 – опора)

Сначала раскатывают анкерные участки, провода которых имеют частые пересечения и располагают их выше, чем провода других путей. Если контактный провод имеет компенсированную анкеровку только с одной стороны анкерного участка, то раскатку начинают со стороны жесткой анкеровки.

Чтобы уменьшить время занятия монтажным поездом горловины и стрелок станции, в соседних с ними пролетах контактный провод вытягивают, затормаживая барабан. Затем на провод устанавливают болтовой струновой зажим и подвязывают к нему конец струны. Для обеспечения большей надежности рядом располагают вспомогательную струну, которую снимают в процессе регулировки цепной подвески.

Монтаж цепной контактной подвески методом «понизу»проводят в следующем порядке:

раскатка несущего троса и на обочину полотна по всей длине анкерного участка;

раскатка контактного провода на обочину полотна по всей длине анкерного участка;

монтаж на опоры контактной сети на высоте 2 … 2,5 м от поверхности земли монтажных роликов или монтажных крючьев;

подъем несущего троса на монтажные ролики или крючья с помощью полиспастов;

анкеровка и вытяжка несущего троса;

установка звеньевых и рессорных струн на несущий трос с земли (рис. 3.9, а);

подъем контактного провода с подвязыванием к струнам с земли (рис. 3.9, б);

анкеровка и вытяжка контактного провода;

предварительная регулировка контактной подвески;

подъем контактной подвески с помощью полиспастов с монтажных роликов или крючьев в седла консолей (рис. 3.9, в);

монтаж сопряжений анкерных участков и окончательная регулировка контактной подвески.

При раскатке несущего троса и контактных проводов необходимо соблюдать следующие требования:

скорость раскатки несущего троса на обочину полотна должна быть не более 15 … 20 км/ч, а контактного провода – не более 5 … 10 км/ч;

проверить при раскатке несущий трос на наличие повреждений; допускается обрыв не более одной проволоки несущего троса (при наличии обрыва одной проволоки наложить бандаж; при наличии двух и более оборванных проволок произвести стыковку несущего троса);

проверить при раскатке контактный провод на наличие повреждений контактной поверхности ( скруток, заусениц и т. д.);

допускается на главных путях станции не более двух стыков несущего троса на анкерный участок (по контактному проводу), на остальных путях – не более трех стыков (при расстоянии между ними не менее 150 м);

на главных путях станции и на перегонах допускается не более двух стыков контактного провода на анкерный участок, а на остальных путях может быть большее число стыков (при расстоянии между ними не менее 200 м).

Рис. 3.9. Схемы монтажа несущего троса и контактного провода методом

«понизу» (1 – несущий трос; 2 – струна; 3 – консоль; 4 – монтажный ролик;

5 – опора; 6 – контактный провод)

Монтаж контактной подвески комбинированным методомпроводят в следующем порядке:

раскатка несущего троса на обочину полотна по всей длине анкерного участка;

монтаж на опоры контактной сети на высоте 1,5 … 2 м от поверхности земли монтажных роликов или монтажных крючьев;

подъем несущего троса на монтажные ролики или крючья с помощью полиспастов;

анкеровка и вытяжка несущего троса;

установка звеньевых и рессорных струн на несущий трос с земли (рис. 3.10, а);

подъем несущего троса со струнами с помощью автомотрисы АГВМ или АДМС в седла консолей (рис. 3.10, б);

раскатка контактного провода «поверху» одновременно с подвязыванием к струнам (рис. 3.8);

анкеровка и вытяжка контактного провода (работы выполняются во время раскатки);

монтаж сопряжений анкерных участков и регулировка контактной подвески.

Рис. 3.10. Схема монтажа контактной подвески комбинированным методом

(1– несущий трос; 2 – струна; 3 – консоль; 4 – монтажный ролик;

5 – седло консоли; 6 – автомотриса; 7 – монтажная стрела; 8 – опора)

При монтаже компенсированной анкеровки двойного контактного провода (рис. 3.11) используют полиспаст на 2 т. Анкеровку следует выполнять в процессе раскатки контактного провода. На штанге 8 закрепляют натяжной (крюковой) зажим 7 и присоединяют к нему полиспаст 5. К его тросу временно крепят гирлянду изоляторов 9 с помощью стальной проволоки 6 диаметром 4 … 5 мм. На контактные провода 1 устанавливают натяжные зажимы 2 и присоединяют к ним стальную струбцину 3, пропущенную через вспомогательный ролик 4. Вручную вытягивают провода и присоединяют к вспомогательному ролику 4 подвижного блока полиспаста 5. Контактные провода присоединяют к коромыслу 10 компенсатора, затем снимают нагрузку с полиспаста.

Анкеровку одиночного контактного провода выполняют аналогично, но его присоединяют непосредственно к гирлянде изоляторов.

Рис. 3.11. Схема монтажа компенсированной анкеровки двойного контактного провода (1 – контактные провода; 2 – натяжные зажимы; 3 – струбцина;

4 – вспомогательный ролик; 5 – полиспаст; 6 – проволока; 7 – натяжной

зажим; 8 – штанга; 9 – гирлянда изоляторов; 10 – коромысло;

11 – несущий трос)

Монтаж средней анкеровки производится в процессе выполнения работ по регулировке цепной контактной подвески. Среднюю анкеровку контактного провода следует выполнять из сталемедного троса сечением не менее 50 мм 2 . В том месте, где должна быть размещена средняя анкеровка, контактный провод подвязывают временно к струнам на высоте, превышающей проектную на 200 … 300 мм. Затем закрепляют трос средней анкеровки на несущем тросе и контактном проводе. Длина каждой из ветвей троса средней анкеровки компенсированной и полукомпенсированной цепной подвески должна быть не менее 10-кратного расстояния между контактным проводом и несущим тросом, измеренного в середине пролета. Струны по всей длине троса средней анкеровки отсоединяют от контактного провода, при этом под его тяжестью трос средней анкеровки натягивается. Затем производят регулировку натяжения троса средней анкеровки путем сдвижки зажимов, крепящих его к несущему тросу, и окончательную регулировку контактного провода по высоте в обоих пролетах.

При двух контактных проводах анкеровку контактного провода монтируют из одного троса и крепят его к каждому проводу.

Монтаж средних анкеровок производят, как правило, с применением автомотрис. При работе со съемной монтажной вышки для подъема на несущий трос используют монтажную навесную лестницу длиной 3 м.

Прямые и обратные фиксаторы крепят или к консолям на изоляторах (неизолированные консоли), либо непосредственно (изолированные консоли), или к опорам с помощью фиксаторного кронштейна. Сочлененные фиксаторы (прямые и обратные) состоят из основного стержня, стойки и дополнительного фиксатора. На участках с двойным контактным проводом каждый провод фиксируется отдельным дополнительным фиксатором, они должны быть одинаковой длины.

Установку сочлененных фиксаторов выполняют в два этапа.

Первый этап – основной стержень фиксатора с подвязанным к нему дополнительным фиксатором закрепляют с развернутой вдоль пути монтажной площадки автомотрисы на консоли и подвязывают к струнам или жестким распоркам, устанавливаемым на несущем тросе.

Второй этап – со съемной вышки устанавливают дополнительные фиксаторы на контактный провод и одновременно регулируют зигзаги и выносы. При наличии «окон» большой продолжительности эти работы выполняют с автомотрисы.

Работы по регулировке цепной подвески выполняют, используя автомотрисы и съемные монтажные вышки. Регулировку начинают с монтажа средней анкеровки, затем производят выкрутку и выправку контактного провода так, чтобы провод был обращен вниз рабочей (контактной) поверхностью. На контактный провод устанавливают струновые зажимы и регулируют его по высоте в середине пролета и на промежуточных струнах относительно высоты подвешивания провода у опоры.

Для полукомпенсированной подвески стрелу провеса контактного провода определяют по монтажным таблицам в зависимости от температуры воздуха при монтаже. Для компенсированной подвески начальную стрелу провеса провода находят по таблицам независимо от температуры при монтаже. Допускается отклонение стрел провеса не более ± 10 мм.

В зависимости от вида подвески и расположения опоры (на прямом или кривом участке пути) с автомотрисы регулируют положение консоли. Затем устанавливают фиксаторы и выполняют фиксацию подвесных гирлянд к дополнительным стержневым изоляторам на неизолированных консолях: на промежуточных опорах, расположенных на внутренней стороне кривой радиусом 600 м и менее; на опорах средних анкеровок компенсированной подвески, расположенных на внутренней стороне кривой независимо от ее радиуса.

Окончательно регулируют положение струн в плоскости подвески: при полукомпенсированной подвеске струновые зажимы на контактном проводе смещают относительно струновых зажимов, установленных на несущем тросе. При компенсированной подвеске струны располагаются вертикально.

Поперечные электрические соединители монтируют, используя автомотрису или съемную монтажную вышку. В месте установки поперечного электрического соединителя замеряют расстояние между тросом и контактным проводом (рис. 3.12, а), затем отрезают провод нужной длины, предварительно на его концы накладывают бандаж. На станциях и перегонах используют медный неизолированный гибкий (МГ) или медный неизолированный (М) провод сечением не менее 70 мм 2 на участках постоянного тока. Несущий трос, контактный провод и концы провода электрического соединителя тщательно зачищают. Сначала провод закрепляют соединительным зажимом на несущем тросе, затем на расстоянии 200 … 250 мм от контактного провода делают на нем спираль из трех витков диаметром 50 … 60 мм. Чтобы провод в месте спирали не расплетался, на него накладывают бандаж, направляя витки в сторону, обратную скрутке провода. На контактном проводе соединитель закрепляют питающим зажимом. Основные поперечные электрические соединители располагают за пределами рессорных тросов, но не далее 15 м от опоры в каждом пролете на участках постоянного тока.

Электрический соединитель между цепной подвеской и усиливающими проводами (рис. 3.12, б) выполняют составным: на цепной подвеске устанавливают медный соединитель, который при помощи переходного зажима типа ПАМ соединяют с отрезком алюминиевого провода типа А-185; другой конец алюминиевого провода присоединяют алюминиевым соединительным зажимом к усиливающему проводу. Места установки междупутных электрических соединителей на станциях определяются проектом.

После окончания работ по регулировке смонтированная контактная подвеска должна быть проверена прорабом или мастером путем осмотра с дрезины или вагона-вышки, оборудованными выверенными токоприемниками.

Рис. 3.12. Схема размещения поперечного электрического соединителя

на рессорной цепной подвеске (а), соединитель от усиливающих проводов

к цепной подвеске с двойным контактным проводом (б)

(1 – соединитель; 2 – зажим соединительный; 3 – зажим питающий;

4 – зажим питающий алюминиевый; 5 – контактный провод;

6 – несущий трос; 7 – усиливающий провод)

При монтаже сопряжений анкерных участковсначала фиксируют положения несущих тросов по высоте и в плане на переходных опорах. При регулировке положения консолей и гирлянд изоляторов нужно следить за тем, чтобы несущий трос одной цепной подвески не касался гирлянды изоляторов смежной подвески и не перекрывал часть из них.

На изолирующих сопряжениях в несущий трос и контактный провод производят врезку изоляторов. Устанавливают на тросе (проводе) натяжные зажимы по обе стороны от места врезки гирлянды изоляторов и присоединяют к ним натяжную лебедку, снимают с помощью ее натяжение в тросе (проводе) и врезают гирлянды изоляторов в нерабочую ветвь цепной подвески на расстоянии 3 м от консоли в сторону анкерной опоры.

Выкрутку и выправку контактных проводов совмещают с установкой фиксаторов и регулировкой положения контактных проводов: на переходной опоре устанавливают фиксатор рабочей и анкеруемой ветвей цепной подвески. Затем устанавливают струновые зажимы на контактные провода и регулируют по высоте контактные провода рабочей и анкеруемой ветвей подвески. В середине пролета контактный провод анкеруемой ветви следует располагать на одной высоте с проводом рабочей ветви. От середины пролета к переходной опоре контактный провод поднимается плавно, что обеспечивается регулировкой длины струн; место начала подъема находится в 20 … 25 м от переходной опоры. При подвесках с двумя контактными проводами коромысло устанавливают вертикально и каждый провод крепят к отдельным струнам. На анкеруемых ветвях цепных подвесок устанавливают приемные струны: на неизолирующих сопряжениях – в точке пересечения ближнего к опоре рельса нерабочим контактным проводом, на изолирующих – по обе стороны от врезных изоляторов. приемные струны должны быть двойными.

Продольные и обводные электрические соединители должны иметь общее сечение, соответствующее сечению соединяемых ими проводов. Монтаж этих соединителей выполняют после окончания регулировки сопряжений анкерных участков, применяя автомотрисы.

Длина провода между соединительными зажимами должна быть для полукомпенсированной подвески 0,8 м, для компенсированной – 2,0 м. Обводной соединитель устанавливают на контактный провод и присоединяют при помощи переходного зажима типа ПАМ к усиливающему проводу.

При монтаже воздушных стрелок контактные провода главных путей или путей преимущественного направления располагают снизу. Контактные провода второстепенного пути при примыкании к главному пути должны быть на 20 … 40 мм выше контактных проводов главного пути.

Для того, чтобы подъём обоих контактных проводов происходил и при подходе токоприемника к воздушной стрелке по верхнему из них, на нижнем проводе укрепляют ограничительную трубку длиной 1500 … 1800 мм, а между этой трубкой и нижним проводом пропускают верхний контактный провод. При подходе токоприемника к воздушной стрелке по верхнему контактному проводу происходит нажатие на ограничительную трубку и ею поднимается нижний контактный провод.

Пересечение контактных проводов при обыкновенном стрелочном переводе должно отстоять от осей прямого и отклоненного путей на 360 … 400 мм и находиться в том месте, где расстояние между внутренними гранями головок соединительных рельсов крестовины составляет 730 … 800 мм.

Контактные провода второстепенных путей в зоне подхвата их токоприемником должны находиться в одном уровне относительно полоза токоприемника. Зона подхвата полозом токоприемника контактных проводов примыкаемого или пересекаемого пути должна быть расположена на расстоянии 530 … 1100 мм от оси данного пути.

Фиксирующие устройства при обыкновенном стрелочном переводе располагают на расстоянии 1 … 2 м от точки пересечения контактных проводов в сторону остряка стрелки, где расстояние между внутренними гранями внутренних рельсов 0,8 … 1 м.

Пересечение на воздушных стрелках главных путей станций компенсированной и полукомпенсированной подвесок не допускается, поэтому при расположении стрелки по главному пути вторую подвеску, образующую стрелку, тоже выполняют компенсированной.

Порядок работ при монтаже воздушной стрелки (рис. 3.14):

продольная регулировка цепных подвесок, образующих воздушную стрелку, в смежных с опорами А и Г пролетах;

установка фиксаторов на опорах В и Г;

предварительная регулировка по высоте цепных подвесок в пролетах АВ и АГ; определение места пересечения контактных проводов, которое находят, отмеряя расстояние С = 720 мм; между внутренними гранями головок соединительных рельсов 2 крестовины 3 на шпале помечают середину этого расстояния (точка О);

скрепление над точкой О несущих тросов обеих подвесок соединительным зажимом;

установка на опоре Б фиксаторного кронштейна 6 и крепление к нему фиксатора 5;

регулировка зигзагов контактных проводов у опоры Б: место пересечения проводов должно совпадать с точкой О; если они не совпадает, то точку пересечения смещают на 50 … 100 мм в сторону остряков 1;

окончательная регулировка контактных проводов по высоте, при этом провод, анкеруемый на опоре А на расстоянии 1 … 1,5 м от точки О, делают нерабочим, постепенно поднимая его на струнах;

установка приемных двойных струн на контактные провода в месте пересечения проводом пути ΙΙ головки рельса пути Ι (точка М) и в месте пересечения контактным проводом пути Ι головки рельса пути ΙΙ (точка Н);

установка ограничительной трубки 4; монтаж продольного электрического соединителя.

Рис. 3.14. Схема монтажа воздушной стрелки

(1 – остряки; 2 – соединительные рельсы; 3 – крестовина;

4 – воздушная стрелка; 5 – фиксатор; 6 – фиксаторный кронштейн)

Источник