Устройство и монтаж электрических сетей — Монтаж ВЛ до 1000 В

Содержание материала

ГЛАВА VII

МОНТАЖ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

§ 26. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электрической воздушной линией (ВЛ) называется устройство, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным к опорным конструкциям при помощи изоляторов и арматуры. Несколько воздушных линий, объединяемых в пределах определенной территории или предприятия, образуют воздушную сеть.

Воздушные линии и сети широко распространены в Советском Союзе, этому способствует ряд технических и экономических обстоятельств, в том числе:

незначительность объема земляных работ при постройке ВЛ;

простота эксплуатации и ремонта ВЛ;

возможность использования опор воздушных линий напряжением до 1000 в для подвешивания на них проводов радиосети, местной телефонной связи, наружного освещения, телеуправления, сигнализации;

стоимость сооружения ВЛ обходится примерно на 25—30% ниже стоимости кабельных линий такой же протяженности.

Воздушные линии делятся на I, II и III классы. Признаками для отнесения линии к тому или иному классу служат номинальное напряжение линии и категория присоединенных к ней потребителей.

К классу I относятся ВЛ с номинальным напряжением между проводами выше 35 кВ и ВЛ напряжением 35 кВ, если к ним присоединены потребители I и II категорий.

К классу II относятся ВЛ напряжением 35 кВ с присоединенными к ним потребителями III категории, а также ВЛ напряжением 1—20 кВ независимо от категорий потребителей.

К классу III относятся ВЛ напряжением до 1000 в независимо от категорий потребителей.

При сооружении воздушных линий обязательно должны учитываться местные климатические условия, т. е. температура воздуха, сила ветра, а также толщина стенок гололеда, образующегося на проводах линии.

Местности, по которым проходят воздушные линии, в зависимости от толщины стенок льда, образуемого на проводе, разделяются на следующие районы гололедности: I район — 5 мм; II район —10 мм; III район—15 мм; IV район — 20 мм, Если толщина льда превышает 20 мм, то эта местность относится к особо гололедному району.

Основными конструктивными элементами воздушных линии напряжением до 1000 в являются опоры, провода, изоляторы и арматура (крюки и штыри).

Опоры воздушных линий делятся на промежуточные и анкерные. Промежуточные опоры служат для поддержания проводов линии на требуемой высоте. Анкерные опоры не только поддерживают провода, но и принимают на себя нагрузки, вызванные тяжением проводов. Их устанавливают на трассе ВЛ между промежуточными опорами через определенные расстояния в начале и конце линии, в точках изменения направления линии, а также по сторонам перехода ВЛ через препятствия в виде дорог, оврагов, рек, линий связи и т. п.

Опоры ВЛ изготовляют из дерева или железобетона. В целях экономии леса опоры делают составными: деревянную стойку опоры сопрягают с деревянной или с железобетонной приставкой. Для основных элементов деревянных низковольтных опор (стоек, подкосов, приставок) используют преимущественно сосновые бревна не ниже III сорта с диаметром бревна в верхнем отрубе не менее:

14 см — для одностоечных и анкерных опор;

12 см—для опор, устанавливаемых на ответвлениях к вводам в здания. Конусность бревна должна быть не более 8 мм на 1 м длины.

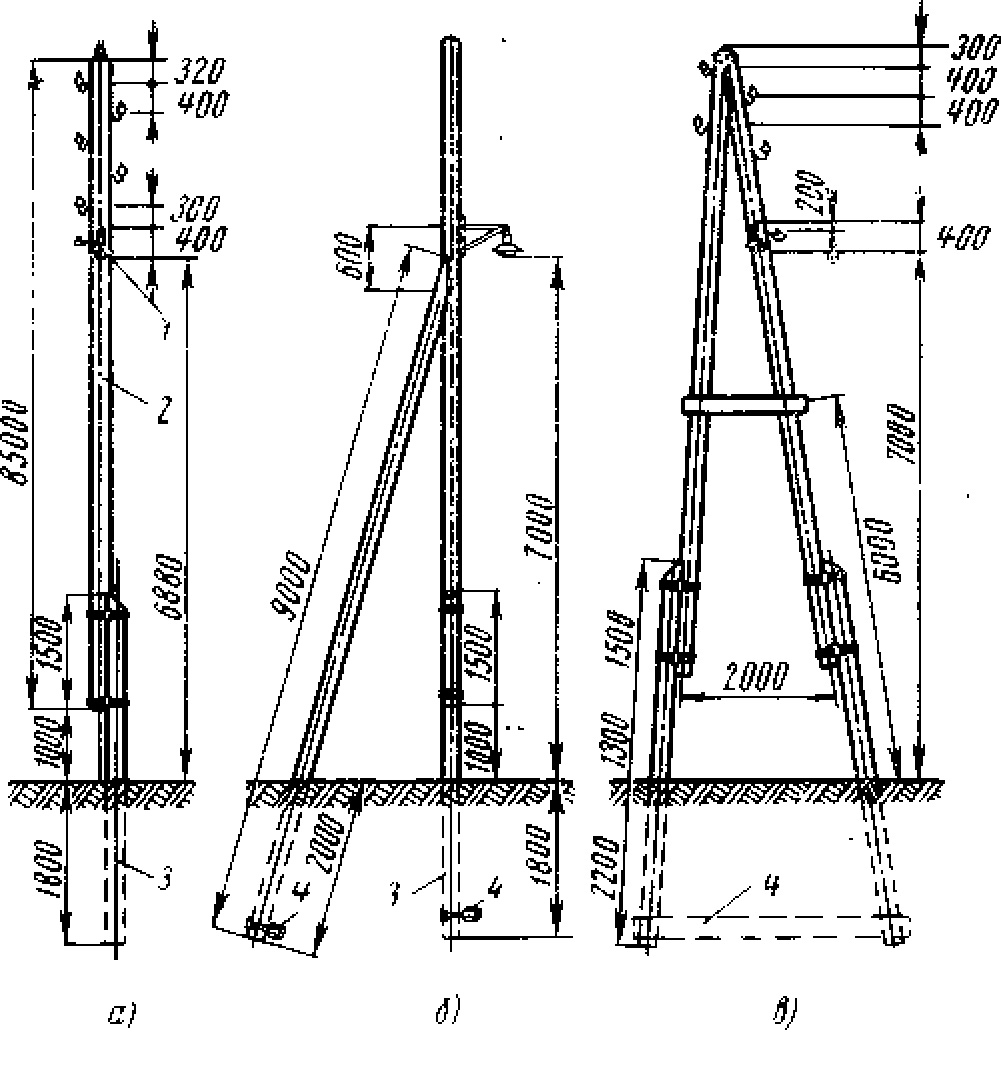

Конструкции наиболее распространенных промежуточных и анкерных деревянных составных опор показаны на рис. 114, а способы сопряжения стоек опор с приставками (пасынками)—на рис. 115.

Для сопряжения деревянной стойки с приставкой комлевая часть стойки стесывается на плоскость шириной 100 мм. На такую же длину и ширину обрабатывается и деревянная приставка. Плоскости должны кончаться перпендикулярной зарубкой. Стык обеих деталей должен быть плотным без просветов. На обеих деталях намечают линии бандажей и делают небольшие выемки для болтов, стягивающих бандажи. По окружности стойки и приставки на ширине бандажей (50—60 мм) устраняют неровности для обеспечения лучшего стягивания деталей опоры (стойки и приставки) бандажами.

Сопряжение бандажами стойки опоры с двумя приставками выполняется аналогично сопряжению стойки с одной приставкой, при этом стойка опоры обрабатывается с двух сторон. Каждая приставка присоединяется к стойке отдельными бандажами.

Деревянные опоры недолговечны, в связи с чем они вытесняются опорами из железобетона.

Рис. 114. Деревянные опоры воздушных линий напряжением до 1000 в:

а — промежуточная, б — угловая с подкосом, в — анкерная А-образная; J — светильник, 2 — стойка, 3 — приставка (пасынок), 4 — ригель

Рис. 115. Способы сопряжения деревянных стоек опор с приставками (пасынками):

а — с одной деревянной, б —с одной железобетонной, в — с двумя деревянными; 1 — стойка, 2 — бандажи, 3 — деревянная приставка, 4 — железобетонная приставка, 5 — слой толя

Применяемые для воздушных линий напряжением до 1000 в железобетонные опоры имеют коническую форму с верхними наружными диаметрами, равными 200 или 240 мм, в зависимости от расчетных характеристик. Железобетонная опора служит для подвески Прикрепляют и припаивают провод заземления к оболочке и бронелентам кабеля (рис. 113, г, д, е), после чего удаляют оставшийся кольцевой поясок оболочки над поясной изоляцией, а затем проводов на траверсах или на крюках; в последнем случае в теле опоры при ее изготовлении образуют необходимое количество отверстий для установки в них крюков. В соответствии с ПУЭ арматура железобетонных опор, применяемых в сетях с заземленной нейтралью, должна быть присоединена к нулевому проводу воздушной линии; для этого в металлическом каркасе опоры имеется специальный вывод, к которому приваривается нулевой провод сети.

Провода воздушных линий напряжением до 1000 в могут быть однопроволочные или многопроволочные из алюминия, стали или биметалла.

По условиям механической прочности на ВЛ напряжением до 1000 в могут применяться провода сечением не менее: стальные и биметаллические—10 мм 2 ; алюминиевые—16 мм 2 ; стальные многопроволочные— 25 мм 2 , а однопроволочные — диаметром 4 мм. Применение расплетенных проводов запрещается.

Изоляторы служат для закрепления проводов воздушных линий напряжением до 1000 в. Их изготовляют из фарфора или стекла. Изоляторы из стекла по своей механической прочности соответствуют фарфоровым изоляторам.

Крюки и штыри, применяемые для воздушных линий, изготовляют из конструкционной стали марки Ст. 3.

Штыри изготовляют двух типов: ШТ-2Д и ШТ-3Д с удлиненной хвостовой частью для деревянных траверс; ШТ-2С и ШТ-3С с укороченной хвостовой частью — для стальных траверс.

Для воздушных линий напряжением до 1000 в допускается применение деревянных штырей из консервированной (проваренной в масле) древесины твердых пород (дуб, бук, лиственница).

Источник

ПУЭ-7 п.2.3.83 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ

При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ — плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля — вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.

* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.

Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей — края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты — смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.

При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.

Источник

ПТЭЭП. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

Раздел 2. Электрооборудование и электроустановки общего назначения

Глава 2.4. Кабельные линии

2.4.1. Настоящая глава распространяется на силовые кабельные линии напряжением от 0,4 до 220 кВ.

2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В кроме документации, предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая документация:

- скорректированный проект КЛ, который для КЛ на напряжение 110 кВ и выше должен быть согласован с заводом-изготовителем кабелей и эксплуатирующей организацией;

- исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;

- чертеж профиля КЛ в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями для КЛ на напряжение 20 кВ и выше и для особо сложных трасс КЛ на напряжение 6 и 10 кВ;

- акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);

- кабельный журнал;

- инвентарная опись всех элементов КЛ (для КЛ напряжением выше 1000 В);

- акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;

- акты на монтаж кабельных муфт;

- акты приемки траншей, блоков, труб, каналов, туннелей и коллекторов под монтаж;

- акты на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической коррозии, а также документы о результатах коррозионных испытаний в соответствии с проектом;

- протоколы испытания изоляции КЛ повышенным напряжением после прокладки (для КЛ напряжением выше 1000 В);

- документы о результатах измерения сопротивления изоляции;

- акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;

- протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах;

- акт проверки и испытания автоматических стационарных установок пожаротушения и пожарной сигнализации.

Кроме перечисленной документации при приемке в эксплуатацию КЛ напряжением 110 кВ и выше монтажной организацией должны быть дополнительно переданы заказчику:

- исполнительные высотные отметки кабеля и подпитывающей аппаратуры для маслонаполненных кабелей низкого давления на напряжение 110-220 кВ;

- документы о результатах испытаний масла (жидкости) из всех элементов линий; результатах пропиточных испытаний; результатах опробования и испытаний подпитывающих агрегатов для маслонаполненных кабелей высокого давления; результатах проверки систем сигнализации давления;

- акты об усилиях тяжения при прокладке;

- акты об испытаниях защитных покровов повышенным электрическим напряжением после прокладки;

- протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитывающей аппаратуры;

- документы о результатах испытаний устройств автоматического подогрева концевых муфт; результатах измерения тока по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) каждой фазы маслонаполненных кабелей низкого давления и кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 110 кВ; результатах измерения емкости кабелей; результатах измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт.

2.4.3. При приемке в эксплуатацию вновь сооружаемой КЛ должны быть произведены испытания в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.

2.4.4. Потребитель, которому принадлежит КЛ, (эксплуатирующая организация) должен вести технический надзор за прокладкой и монтажом КЛ всех напряжений, сооружаемых монтажными организациями.

При надзоре за прокладкой и при эксплуатации небронированных кабелей со шланговым покрытием особое внимание должно быть уделено состоянию шлангов. Кабели со шлангами, имеющими сквозные порывы, задиры и трещины, должны быть отремонтированы или заменены.

2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п.2.4.2. диспетчерский номер или наименование.

Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт — номер муфты, дата монтажа.

Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

2.4.6. Для каждой КЛ при вводе в эксплуатацию должны быть установлены наибольшие допустимые токовые нагрузки. Нагрузки должны быть определены по участку трассы длиной не менее 10 м с наихудшими условиями охлаждения. Повышение этих нагрузок допускается на основе тепловых испытаний при условии, что температура жил будет не выше длительно допустимой температуры, приведенной в государственных стандартах или технических условиях. При этом нагрев кабелей должен проверяться на участках трасс с наихудшими условиями охлаждения.

2.4.7. В кабельных сооружениях и других помещениях должен быть организован систематический контроль за тепловым режимом работы кабелей, температурой воздуха и работой вентиляционных устройств.

Температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт в летнее время должна быть не более чем на 10°С выше температуры наружного воздуха.

2.4.8. На период ликвидации аварии допускается перегрузка по току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ на 30% продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

Для кабелей, находившихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть снижены до 10%.

Перегрузки кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением 20 и 35 кВ не допускаются.

2.4.9. На период ликвидации аварии допускаются перегрузки по току для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката на 15% и для кабелей с изоляцией из резины и вулканизированного полиэтилена на 18% продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно допустимой.

Для кабелей, находившихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть снижены до 10%.

2.4.10. Перегрузка маслонаполненных кабелей низкого и высокого давления напряжением 110-220 кВ должна быть установлена местными инструкциями с учетом требований государственных стандартов.

2.4.11. Для каждой КЛ из маслонаполненных кабелей или ее секции напряжением 110-220 кВ в зависимости от профиля линии местными инструкциями должны быть установлены допустимые предельные значения давления масла, при отклонениях от которых КЛ должна быть отключена и включена только после выявления и устранения причин нарушений.

2.4.12. Пробы масла из маслонаполненных кабелей и жидкости из концевых муфт кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ и выше должны отбираться перед включением новой линии в работу, через 1 год после включения, затем через 3 года и в последующем — каждые 6 лет. Значения контролируемых параметров масла и жидкости должны соответствовать нормам испытания электрооборудования (Приложение 3).

2.4.13. При однофазном замыкании на землю в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью персонал должен немедленно сообщить об этом дежурному на питающей подстанции или дежурному по сети энергоснабжающей организации и в дальнейшем действовать по их указаниям.

2.4.14. Нагрузки КЛ должны измеряться периодически в сроки, установленные нормами испытания электрооборудования (Приложение 3). На основании данных этих измерений должны уточняться режимы и схемы работы КЛ.

2.4.15. Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ должны проводиться в следующие сроки:

- трасс кабелей, проложенных в земле, — не реже 1 раза в 3 месяца;

- трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий, — не реже 1 раза в 6 месяцев;

- кабельных колодцев — не реже 1 раза в 2 года;

- подводных кабелей — по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя.

2.4.16 Осмотры КЛ напряжением 110-220 кВ должны проводиться:

- трасс кабелей, проложенных в земле, — не реже 1 раза в месяц;

- трасс кабелей, проложенных в коллекторах и туннелях, — не реже 1 раза в 3 месяца;

- подпитывающих пунктов при наличии сигнализации давления масла (жидкости) — не реже 1 раза в месяц; подпитывающих пунктов без сигнализации давления масла (жидкости) и подводных кабелей — по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя.

Для КЛ, проложенных открыто, осмотр кабельных муфт напряжением выше 1000 В должен производиться при каждом осмотре электрооборудования.

2.4.17. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить административно-технический персонал.

В период паводков, после ливней и при отключении КЛ релейной защитой должны проводиться внеочередные осмотры.

Сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях должны заноситься в журнал дефектов и неполадок. Неисправности должны устраняться в кратчайшие сроки.

2.4.18. Осмотр туннелей (коллекторов), шахт и каналов на подстанциях с постоянным дежурством персонала должен производиться не реже 1 раза в месяц, осмотр этих сооружений на подстанциях без постоянного дежурства персонала — по местным инструкциям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребителя.

2.4.19. Местными инструкциями должны быть установлены сроки проверки работоспособности устройств пожарной сигнализации и пожаротушения, находящихся в кабельных сооружениях.

2.4.20. Туннели, коллекторы, каналы и другие кабельные сооружения должны содержаться в чистоте; металлическая неоцинкованная броня кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, и металлические конструкции с неметаллизированным покрытием, по которым проложены кабели, должны периодически покрываться негорючими антикоррозионными составами.

Хранение в кабельных сооружениях каких-либо материалов не допускается.

Кабельные сооружения, в которые попадает вода, должны быть оборудованы средствами для отвода почвенных и ливневых вод.

2.4.21. В районах с электрифицированным рельсовым транспортом или агрессивными грунтами на КЛ должны проводиться измерения блуждающих токов, составляться и систематически корректироваться потенциальные диаграммы КЛ (или ее отдельных участков) и карты почвенных коррозионных зон. В городах, где организована совместная антикоррозионная защита для всех подземных коммуникаций, снятие потенциальных диаграмм не требуется.

Потенциалы кабелей должны измеряться в зонах блуждающих токов, местах сближения силовых кабелей с трубопроводами и кабелями связи, имеющими катодную защиту, и на участках кабелей, оборудованных установками по защите от коррозии. На кабелях со шланговыми защитными покровами должно контролироваться состояние антикоррозионного покрытия.

2.4.22. Потребитель, в ведении которого находятся КЛ, должен контролировать выполнение управлениями и службами электрифицированного рельсового транспорта мероприятий по уменьшению значений блуждающих токов в земле в соответствии с установленными требованиями.

При обнаружении на КЛ опасности разрушения металлических оболочек из-за электрической, почвенной или химической коррозии должны быть приняты меры к ее предотвращению.

За защитными устройствами на КЛ должно быть установлено наблюдение в соответствии с местными инструкциями.

2.4.23. Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться только после получения соответствующего разрешения руководства организации, по территории которой проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения КЛ. Местонахождение КЛ должно быть обозначено соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ. При этом исполнитель должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а вскрытые кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от механических повреждений. На месте работы должны быть установлены сигнальные огни и предупреждающие плакаты.

2.4.24. Перед началом раскопок должно быть произведено шурфление (контрольное вскрытие) кабельной линии под надзором электротехнического персонала Потребителя, эксплуатирующего КЛ, для уточнения расположения кабелей и глубины их залегания.

При обнаружении во время разрытия земляной траншеи трубопроводов, неизвестных кабелей или других коммуникаций, не указанных на схеме, необходимо приостановить работы и поставить об этом в известность ответственного за электрохозяйство. Рыть траншеи и котлованы в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует с особой осторожностью, а на глубине 0,4 м и более — только лопатами.

2.4.25. Зимой раскопки на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей должны выполняться с отогревом грунта. При этом необходимо следить за тем, чтобы от поверхности отогреваемого слоя до кабелей сохранялся слой грунта толщиной не менее 0,15 м. Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами.

Применение ломов и тому подобных инструментов не допускается.

2.4.26. Производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,3 м, не допускается.

Применение ударных и вибропогружных механизмов разрешается на расстоянии не менее 5 м от кабелей.

Для производства взрывных работ должны быть выданы дополнительные технические условия.

2.4.27. Владелец (балансодержатель) КЛ и эксплуатирующая организация должны периодически оповещать организации и население района, где проходят кабельные трассы, о порядке производства земляных работ вблизи этих трасс.

2.4.28. КЛ должны периодически подвергаться профилактическим испытаниям повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).

Необходимость внеочередных испытаний КЛ, например, после ремонтных работ или раскопок, связанных со вскрытием трасс, а также после автоматического отключения КЛ, определяется руководством Потребителя, в ведении которого находится кабельная линия.

Испытание КЛ напряжением 110-220 кВ производится только с разрешения энергоснабжающей организации.

2.4.29. Для предотвращения электрических пробоев на вертикальных участках кабелей напряжением 20-35 кВ вследствие осушения изоляции необходимо их периодически заменять или устанавливать стопорные муфты.

Для КЛ напряжением 20-35 кВ с кабелями, имеющими нестекающую пропиточную массу и пластмассовую изоляцию, или с газонаполненными кабелями не требуется дополнительного наблюдения за состоянием изоляции вертикальных участков и их периодической замены.

2.4.30. Образцы поврежденных кабелей и поврежденные кабельные муфты при электрическом пробое изоляции в работе или при профилактических испытаниях должны подвергаться лабораторным исследованиям для установления причин повреждений и разработки мероприятий по их предупреждению. При предъявлении рекламаций заводам-изготовителям поврежденные образцы с заводскими дефектами должны быть сохранены для осмотра экспертами.

Источник