Монтаж кабелей всех типов

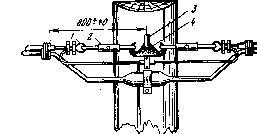

Провода прокладывают после установки всех коробок выводов и выполнения сварки.

В настоящее время широко применяют беструбную прокладку проводов. Жгуты проводов крепят в шахте пластмассовыми пряжками через 1-1,5 м к шине заземления, проложенной в шахте, либо к проволоке, натянутой между полом приямка и плитои перекрытия шахты. Ответвления от коробок выводов к электроаппаратам прокладывают в металлорукавах. В машинном помещении провода укладывают в каналах.

Одножильные медные провода присоединяют к выводам без напайки наконечника и облуживания концов проводов, если их сечение не превышает 10 мм2. Загнутые концы проводов прижимают к выводам аппаратов и коробок винтами с установкой плоской и пружинной шайб, причем последнюю располагают между головкой винта и плоской шайбой. После подсоединения провода к выводу на оголенную часть провода надвигают надетую ранее на конец провода полихлорвиниловую трубку с нанесенной на ней маркировкой.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

На одножильные провода сечением более 10 мм2 и многожильные провода сечением более 2,5 мм2 надевают наконечники, для чего конец одножильного провода закладывают в наконечник и опрессовывают либо припаивают к нему.

Изоляцию с концов проводов снимают осторожно, не делая насечек на жиле, так как в месте даже небольшой насечки провод легко ломается. Снимают изоляцию клещами либо с помощью горячего паяльника. Освобожденную от изоляции жилу зачищают шкуркой под слоем кварце- или цинко-вазелиновой пасты.

Длина незакрепленных концов проводов при присоединении их к аппаратам должна быть не более 150 мм для проводов сечением до 4 мм2 и не более 200 мм для проводов большего сечения. Наименьший радиус изгиба медных проводов всех сечений должен быть не менее трехкратного диаметра провода вместе с изоляцией, а для алюминиевых проводов — не менее шестикратного.

Перед подсоединением проводов к выводам электроаппаратов и коробок выводов проверяют пробником непрерывность цепи и маркировку проводов.

При прокладке кабелей и проводов по цементной или известковой штукатурке трассу окрашивают масляной или эмалевой краской. Ширина полосы должна быть не менее двойного диаметра прокладываемого провода, кабеля или пучка проводов. По окончании монтажа концы проводов, подсоединенные к аппаратуре, покрывают бакелитовым или глифталевым лаком.

Запасные концы многожильных кабелей, а также концы проводов, не подсоединенные к аппаратуре, изолируют, свертывают в спираль и перевязывают шпагатом или изоляционной лентой. На все присоединенные концы навешивают бирки или устанавливают латунные муфты, или надвигают полихлорвиниловые трубки с четко написанными или выдавленными номерами концов в соответствии со схемой.

Подвесной кабель монтируют после окончания сборки кабины, противовеса и подвески их на канаты.

Более точно длину подвесного кабеля определяют непосредственным замером.

Для этого от коробки выводов № 2 опускают провод в приямок шахты, поднимают свободный конец провода до уровня порога первой остановки так, чтобы расстояние от центра образовавшейся петли до пола приямка было равно 300…350 мм. Полученную длину отмечают на проводе-мерке.

На ровной площадке растягивают кабель и, пользуясь проводом-меркой, отмеряют необходимую длину кабеля, прибавляя 500 мм для подсоединения кабеля к коробке выводов № 2 и 3500… 4000 мм (в зависимости от типа кабины) для подсоединения кабеля к коробке выводов № 3 на кабине. Кабель отрезают и на расстоянии 500 мм с одного конца и на расстоянии 3500…4000 мм от другого накладывают проволочные бандажи из медной проволоки диаметром 1 мм.

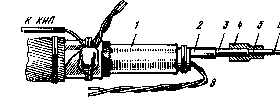

К кабине и конструкциям шахты кабель крепят (рис. 169) с помощью канатика, который входит в конструкцию кабеля.

Рис. 169. Крепление подвесного кабеля:

а — к кронштейну на кабине, б — к уголку в шахте; 1 — кронштейн, 2 — коуш, 3 — зажим, 4 — бандаж, 5 — подвесной кабель, 6 — канатик, 7 — винт заземления, 8 — болт, 9 — уголок

Для извлечения канатика 6 из конца кабеля, предназначенного для крепления к коробке выводов № 2, оболочки кабеля на расстоянии 30 мм от бандажа в сторону концов кабеля разрезают, металлическую оплетку сдвигают на 200 мм к концу кабеля, разрезают шланговую оболочку по образующей на длине 150 мм и вытаскивают наружу канатик. На разрезанное место шланговой оболочки накладывают бандаж 4 крученым шнуром диаметром 1 мм. Ранее сдвинутый в сторону кусок металлической оплетки надвигают на прежнее место, подложив под место разреза поясок из медной фольги. Место стыка пропаивают припоем ПОС-40, используя в качестве флюса канифоль.’ ^

Для извлечения канатика из конца кабеля, предназначенного для крепления к кабине, на расстоянии 350 мм от наложенного бандажа в сторону конца кабеля разрезают по окружности металлическую оплетку, сдвигают ее от места разреза на 300 мм в каждую сторону. В непосредственной близости от бандажа и на расстоянии 500 мм от бандажа

в сторону конца кабеля делают по его образующей надрезы длиной 150 мм в шланговой оболочке. В месте разреза, отстоящего от бандажа на 500 мм, канатик перерезают и через разрез, выполненный в непосредственной близости от бандажа, вытягивают канатик наружу. Его конец, оставшийся в кабеле, обматывают крученым шнуром и укладывают между жилами кабеля. Затем разрезанные места заделывают, как описывалось выше.

Под коробкой выводов № 2 приваривают к закладной детали или крепят на дюбелях уголок для подвесного кабеля.

К кабине подвесной кабель крепят следующим образом. Освобожденный из кабеля канатик заводят в коуш ушкового болта, загибают его и устанавливают зажим на расстоянии 15… 20 мм от коуша. На расстоянии 10… 15 мм от зажима накладывают бандаж из мягкой проволоки диаметром 1… 1,2 мм. Конец канатика зачищают до металлического блеска, делают кольцо и смазывают вазелином. Зачищают до металлического блеска и смазывают вазелином также кронштейн на кабине в месте крепления к нему канатика, затем винтом крепят его к кронштейну. Канатик служит заземлением кабины.

Аналогичным образом крепят канатик к кронштейну, установленному под коробкой выводов № 2.

Подвесной кабель подсоединяют к коробке выводов на кабине следующим образом.

Открывают крышку коробки выводов и пропускают проволоку через короб, подсоединяют конец подвесного кабеля к проволоке и протаскивают его к коробке выводов. Надевают на кабель гайку сальника и металлическую шайбу. С конца кабеля, подлежащего разделке, снимают металлическую оплетку, расплетают оставшийся на кабеле ее конец и отгибают на 5…7 мм.

На шланговую оболочку кабеля вплотную к отогнутой металлической оплетке надевают металлическую шайбу, сальниковое уплотнение и вторую металлическую шайбу и пропускают кабель через корпус сальника до тех пор, пока сальниковое уплотнение с шайбами и отогнутой металлической оплеткой полностью не войдет в гнездо сальника. К отогнутой металлической оплетке придвигают металлическую шайбу и ввертывают гайку в корпус сальника.

С конца кабеля, вошедшего в распределительную коробку, снимают шланговую оболочку. На конец оставшейся шланговой оболочки накладывают бандаж из крученого шнура диаметром 1 мм, затем выделяют поочередно ответвляемые жилы и у начала их отгиба накладывают бандажи. Выделенные жилы обрезают до необходимой длины, снимают с их концов изоляцию, надевают на них полихлорвиниловые трубки с нанесенной маркировкой, загибают концы в кольцо и облуживают припоем ПОС-40, после чего надвигают на оголенную часть полихлорвиниловую Трубку.

Подготовленные таким образом концы жил подсоединяют к выводам распределительной коробки, руководствуясь схемой электрических соединений. Свободные жилы изолируют, свертывают в кольцо и перевязывают шпагатом.

Источник

Монтаж кабелей всех типов

Для своевременной приемки и разгрузки кабеля подготавливаются разгрузочные средства (краны, эстакады, передвижные платформы) и транспорт (автомашины, кабелевозы, волокуши, сани и т. п.). При транспортировке тяжелых барабанов пол кузова автомашин устилается настилом из досок толщиной 50. 60мм. В кузове машины барабаны укрепляются постоянным и съемным упорами, которые после погрузки барабанов скрепляются продольными брусьями.

Испытания кабелей. Все строительные длины кабеля, поступившие на кабельную площадку, перед вывозкой на трассу подвергаются полной или частичной проверке.

При полной проверке производятся:

— внешний осмотр барабанов;

— испытание на герметичность;

— измерение электрического сопротивления изоляции изолирующих шланговых покровов («оболочка—броня»);

— испытание электрической прочности и измерение сопротивления изоляции жил;

— проверка целости жил и экранов.

При частичной проверке производятся внешний осмотр барабанов, испытание на герметичность оболочки и измерение изоляции «оболочка — броня» в кабелях со шланговымими покровами.

Кабели, поступившие на площадки без избыточного давления, а также имеющие вмятины, пережимы, обломанные концы и другие внешние дефекты, подвергаются полной проверке. После измерений и испытаний все строительные длины устанавливаются под избыточное давление 90. 110 кПа (0,9. . 1,1 кгс/см2). Результаты проверки кабеля на площадке фиксируются в протоколах. 4.2. ГРУППИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЛИН [в начало] Качество передачи по кабелю зависит от электрической однородности цепей. Для получения максимальной однородности строительные длины кабеля в пределах одного усилительного участка группируются перед прокладкой по конструктивным данным, размерам строительных длин, волновому сопротивлению коаксиальных пар, величинам переходного затухания и средним значениям рабочей емкости.

По конструктивным данным группированию подлежат кабели всех типов. На усилительном участке укладывают строительные длины кабеля, имеющие одинаковые материалы и размеры токоведущих элементов, изоляцию, скрутку, расцветку жил и элементов, выпускаемых по одному и тому же ГОСТ (ТУ) и, как правило, изготавливаемых одним заводом. В пределах усилительного участка прокладываются длины с однородными оболочками (полиэтилен, поливинилхлорид и т. д.), что необходимо для обеспечения возможности их сращивания при монтаже.

По размерам строительных длин кабели группируются таким образом, чтобы общая длина участка соответствовала проектной. При двухкабельной системе подбирают по две одинаковые длины для того, чтобы муфты были в одном котловане. Кроме того, при подборе учитываются особые условия трассы (например, реки, болота и другие препятствия, где размещение муфт невозможно или нецелесообразно).Строительные длины коаксиальных кабелей разделяются на пять групп в зависимости от средних значений волновых сопротивлений. Рядом расположенные строительные длины кабелей должны иметь одинаковые или смежные группы.

Неоднородности коаксиальных кабелей в настоящее время измеряются преимущественно импульсным методом с помощью импульсных приборов большой чувствительности, которые позволяют наблюдать на экране степень однородности волнового сопротивления кабеля по его длине и устанавливать место и характер повреждения.

По волновому сопротивлению кабели группируются таким образом, чтобы в месте стыка строительных длин разность концевых значений волновых сопротивлений в каждой соединяемой коаксиальной паре типа 2,6/9,5 не превышала 0,45 Ом, в паре типа 1,2/4,6—1,2 Ом и кабеле ВКПА 2,1/9,7—2,4 Ом. 4.3. РАЗБИВКА ТРАССЫ [в начало] Перед прокладкой кабеля производится разбивка трассы, которая в процессе проектирования выбирается с учетом наименьшего объема строительных работ, максимального использования механизмов, удобства эксплуатационного обслуживания и минимальных затрат на работы по защите кабелей от коррозии, опасных влияний и повреждений от ударов молнии. Разбивка трассы осуществляется в соответствии с рабочими чертежами, отступление от которых допускается только по согласованию с заказчиком или проектной организацией.

Трасса прокладки кабеля выбирается по возможности прямолинейной. Участки с известковыми почвами, сточными водами, свалки и другие места, опасные в коррозийном отношении, следует обходить.Места нахождения существующих подземных сооружений определяют по технической документации или с помощью кабелеискателей и путем шурфования. 4.4. ПРОКЛАДКА ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ [в начало] Способы прокладки. Прокладка подземных междугородных кабелей может осуществляться двумя основными способами:

1) специальными кабелеукладочными механизмами—кабелеукладчиками, с помощью которых комплексно, практически одновременно производятся образование траншей, размотка и укладка кабеля;

2) вручную в предварительно подготовленные траншеи.

Как правило, прокладка кабеля выполняется кабелеукладчиками, что по сравнению с прокладкой кабеля вручную сокращает трудоемкость работ в 20 . 30 раз. Траншеи разрабатываются только на участках, где использование кабелеукладчика невозможно (наличие подземных сооружений, стесненные условия и т. п.) или экономически нецелесообразно ввиду ограниченного объема работ.

В пределах одного усилительного участка все строительные длины разматываются концом А в одну сторону, а концом Б — в другую. При размотке барабан с кабелем должен вращаться от усилия, приложенного с помощью автоматического устройства, или от рук рабочих, а не от тяги кабеля; это необходимо для снижения растягивающих нагрузок на кабель и обеспечения свободной, без натяжения укладки его на дно траншеи.

Глубина прокладки междугородного кабеля 1,2 м. Она уточняется проектом.

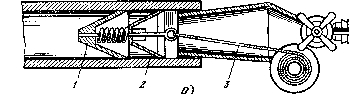

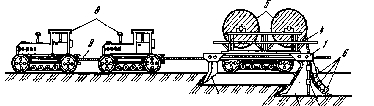

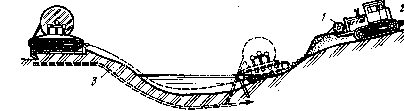

Прокладка кабеля кабелеукладчиками. Наиболее распространенными являются кабелеукладчики, действие которых основано на принципе расклинивания специальными ножами грунта и образования в нем узкой щели на заданную глубину (0,7. 1,3 м). В эту щель по мере движения механизма (рис.17) через находящуюся в теле ножа 2 или прикрепленную к нему кассету 3 укладываются кабели 4, сматываемые с барабанов 5, установленных на корпусе 1 кабелеукладчика или на специальной прицепной тележке. Перед прокладкой производится пропорка трассы с помощью специального пропорочного 7 или кабелеукладочного ножа (без кабеля в кассете), что обеспечивает разрыхление грунта и предохраняет кабель от возможных повреждений при пересечении скрытых препятствий (камней, корней деревьев и т. п.).

Рис. 17. Прокладка кабеля кабелеукладчиком:

1—корпус кабелеукладчика; 2—нож; 3—кассеты; 4—кабель; 5—барабан;

6—рамка; 7—нож пропорочный; 8—тракторы; 9 — трос.

Перед началом прокладки для установки ножа в рабочее положение выкапывается котлован и конец кабеля с установленного на кабелеукладчике барабана пропускается через кассету. Когда на барабане останется 1,5. 2 м кабеля, колонна останавливается, краном снимают пустые барабаны, погружают на их место полные, скрепляют внахлест концы ранее проложенных длин с концами, подлежащими размотке, и продолжают движение колонны.

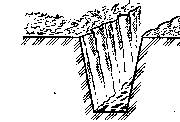

Разработка траншеи. На участках трассы, где использование кабелеукладчика по условиям местности невозможно или экономически нецелесообразно (при малом объеме работ, высокой стоимости транспортировки колонны и т. п.), кабель укладывается в отрытые траншеи, предварительно разработанные механизмами или вручную (рис.18). Глубина траншеи определяется проектом и, как правило, должна быть в обычных грунтах не менее 0,9 м, а в скальных грунтах (при выходе скалы на поверхность) — не менее 0,5 м. Коаксиальные кабели прокладывают на глубину 1,2 м, чем обеспечивается их более надежная защита от механических повреждений.

|

Рис.18. Траншея для прокладки кабеля без крепления.

Ширина траншей, разрабатываемых механизмами, обычно находится в пределах 0,4 . 0,7 м. Для предотвращения обвалов грунта и связанных с этим несчастных случаев при разработке траншей и котлованов стены их крепятся или устраиваются откосы.

При пересечении трассы бронированного кабеля с другими подземными сооружениями выдерживаются следующие размеры по вертикали: от трамвайных и железнодорожных путей — не менее 1 м от подошвы рельсов; от шоссейных дорог—не менее 0,8 м ниже дна кювета; от силовых кабелей — выше или ниже их на 0,5 м, при прокладке в трубе — 0,25 м; от водопровода и канализации — выше их на 0,25 м, при прокладке в трубе—0,15 м; от продуктопровода—выше или ниже на 0,5 м, при прокладке в трубе—0,15 м; от кабельной канализации — ниже блока не менее 0,1 м; от других бронированных кабелей связи — ниже или выше на 0,1 м.

На склонах оврагов и подъемах с уклоном более 30° траншея роется зигзагообразно.

Прокладка кабеля в траншеи. Как правило, прокладка кабеля производится с барабанов, установленных на кабельные транспортеры или автомашины, оборудованные козлами-домкратами. Кабель сматывается и укладывается непосредственно в траншею или вдоль нее по бровке, а затем в траншею.

Засыпка траншей. Перед засыпкой траншей все подземные сооружения (кабель, трубы и т. п.) фиксируются на планшетах рабочих чертежей с «привязкой», т. е. с указанием расстояний к постоянным ориентирам.

Засыпка осуществляется специальными траншеезасыпщиками, бульдозерами или вручную. В некоторых случаях в городах или на территории промышленных предприятий перед засыпкой траншеи кабель покрывается кирпичом для защиты его от механических повреждений.

Кабели, проложенные в районах вечной мерзлоты, подвергаются воздействию мерзлотно-грунтовых явлений (пучение, морозобойные трещины, оползни и т. д.). Как правило, кабели связи в районах вечной мерзлоты прокладываются в деятельном слое, который оттаивает в летнее время и промерзает — в зимнее. Тип кабеля, глубина и способ его прокладки определяются проектом. Основным мероприятием по защите кабельных линий от воздействия мерзлотных явлений следует считать применение кабеля с круглопроволочной броней. Используется также обваловка трассы путем насыпки грунта толщиной слоя в 0,6 м и более. 4.5. УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ ШОССЕЙНЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ [в начало] Чтобы не прекращать движения транспорта во время строительства кабельной линии, на пересечении трассы с шоссейными и железными дорогами кабели, как правило, укладывают в предварительно заложенные под проезжей частью трубы. Укладка труб, в основном асбоцементных или пластмассовых, обычно выполняется способом горизонтального бурения грунта. Прокладываемые под железными дорогами асбоцементные трубы для повышения их изоляции предварительно покрываются горячим битумом. Число труб определяется проектом. Концы труб должны выходить не менее чем на 1 м от края кювета и лежать на глубине не менее 0,8 м от его дна.

Бурение грунта и затяжка труб осуществляются гидравлическим буром , бурильно-шнековой установкой или пневмопробойником. Процесс бурения состоит в следующем. С помощью гидравлического блока цилиндров и насоса высокого давления в грунт заталкивается стальная штанга, состоящая из отрезков длиной 1 м, навинчиваемых друг на друга по мере продавливания. После выхода на противоположную сторону шоссе (или железной дороги) конец первой штанги с навинченным наконечником, последний заменяют расширителем, протягивают в обратном направлении; при этом в грунте в результате его уплотнения образуется канал. Вслед за расширителем в канал заталкивают трубы, что обычно удается сделать при ширине перехода до 12м. 4.6. УСТАНОВКА ЗАМЕРНЫХ СТОЛБИКОВ [в начало] Спустя некоторое время после прокладки трасса покрывается растительностью, а в зимнее время — снегом, что усложняет обнаружение кабеля, муфт и других элементов линии в процессе эксплуатации. Поэтому в процессе строительства на стыках строительных длин, а также на поворотах трассы, в местах пересечений с шоссе, железными дорогами, реками и другими препятствиями устанавливаются замерные столбики. Обычно столбики изготавливаются из железобетона сечением 0,5×0,15м и длиной 1,2 м (подземная часть 0,7 м и наземная—0,5 м). В районах с большими снежными покровами предусматриваются столбики увеличенной длины. Столбики устанавливаются на расстоянии 0,1 м от осевой линии трассы обычно на полевой стороне. 4.7. МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА [в начало] Трудовые затраты на строительство линейных сооружений междугородных кабельных магистралей составляют 50. 60% общего объема работ. К наиболее трудоемким видам работ относятся разработка траншей и котлованов, прокладка кабеля, устройство просек, строительство НУП и телефонной канализации, защита от грозы и коррозии. Для сокращения трудоемкости тяжелые работы должны быть максимально механизированы. Эффективность механизации работ по прокладке кабеля очевидна, например, при сопоставлении следующих данных: трудозатраты на рытье 1 км траншеи и укладку в нее кабеля вручную составляет примерно 200 . 300 чел.-дн., а при выполнении этих работ кабелеукладчиком — 10 чел.-дн.

Как правило, ручной труд должен применяться лишь для обслуживания механизмов и в условиях, когда использование механизмов технологических невозможно или экономически нецелесообразно.

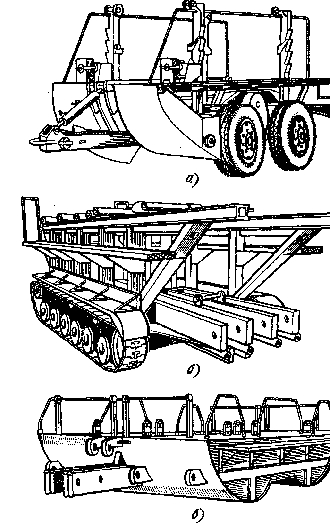

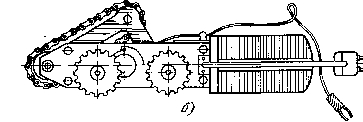

По принципу построения рабочего органа кабелеукладчики можно разбить на две группы: пассивные (ножевые) и активные (роторные, вибрационные, гидравлические). По конструкции ходовой части кабелеукладчики разделяются (рис.19) на колесные, гусеничные, типа волокуши (болотные).

Рис.19. Кабелеукладчики: а—колесный; б—гусеничный; в—болотный.

4.8. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАНАЛИЗАЦИИ [в начало] В кабельной канализации прокладывают небронированные кабели, освинцованные или в пластмассовой оболочке.

Перед началом работ по прокладке кабеля проводятся подготовительные работы, состоящие в очистке кабельных колодцев от воды и грязи, вентиляции для очистки их от светильного и болотного газов, оторые могут скапливаться в колодцах, а также в подготовке канала канализации к протягиванию кабеля.Стальной трос, к которому крепится кабель, вводится в канал с помощью тонкого тросика, каната или капронового шнура, пропускание которого в канал трубопровода принято называть заготовкой канала. Заготовка может выполняться посредством различных приспособлений. За последние годы для этой цели успешно используют различные конструкции пневматических или электрических каналопроходчиков.

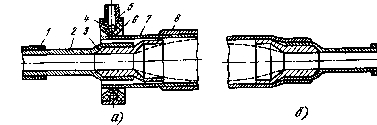

Пневматический каналопроходчик (рис.20, а) состоит из двух резиновых конусов 1 и 2, собранных на общей стальной оси. Для протаскивания капронового шнура 3 он плотно вставляется в канал канализации, после чего сжатый до 0,4. . 0,6 МПа воздух от передвижного компрессора подается в канал через специальный штуцер. Под давлением воздуха резиновые конусы передвигаются по каналу и тянут за собой шнур.

Электрический каналопроходчик (рис.20, 6) состоит из электродвигателя и движущего механизма. Вращательное движение от электродвигателя, получающего питание от сети переменного тока, передается двум ходовым осям движущего механизма. На осях укреплены зубчатые колеса, с помощью которых прибор передвигается по каналу.

Рис.20. Каналопроходчики: а—пневматический; б—электрический; 1, 2—резиновые конусы; 3 — шнур.

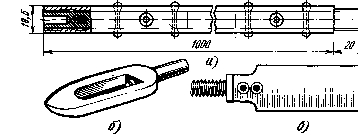

При отсутствии механических каналопроходчиков или при протягивании кабеля по частично занятому каналу применяют стальные или дюралевые свинчивающиеся палки длиной 1 м. Первая палка (рис.21, а) с навинченными на нее наконечниками (рис.21, б,в) вводится в канал, вторая—плотно свинчивается с первой и проталкивается в канал, к ней привинчивается третья и проталкивается далее по каналу, и так далее до тех пор, пока первая палка не достигнет другого колодца. После этого к одному из концов их прикрепляется тонкий трос, который пройдет по каналу от одного колодца до другого вслед за палками.

Рис.21. Устройство для заготовки каналов: а—винтовая палка; б—вращающийся наконечник; а—деревянный наконечник.

На месте прокладки кабеля проверяется прочность его оболочки. Обычно кабель поступает с завода под внутренним воздушным давлением; в этом случае в оболочке делают прокол и по характерному звуку выходящего воздуха убеждаются в целости оболочки.

Для скрепления кабеля с тросом на его конец надевается стальной чулок (рис.22). При протягивании чулок уменьшается в диаметре и плотно охватывает кабель.

Кабель может протягиваться с помощью моторной или ручной лебедки, устанавливаемой у люка колодца (рис. 23). Для предохранения от повреждений оболочки кабеля о край канала в отверстие трубопровода вставляют предохранительную втулку или применяют специальный направляющий шаблон (колено). Для уменьшения трения между стенками канала и кабелем последний перед поступлением в канал обильно смазывается техническим вазелином.

| Рис.22. Чулок для протягивания кабеля. |  |

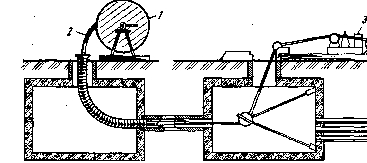

Рис.23. Схема протягивания кабеля в канализации: 1—барабан; 2—кабель; 3—лебедка.

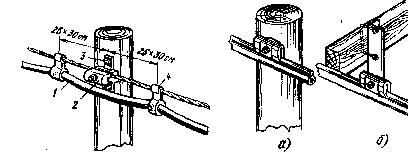

В практике строительства кабельных линий применяются машины КМ, позволяющие значительно ускорить и облегчить процесс прокладки кабеля в канализации. Машина КМ-2 оборудована на автомобиле ГАЗ-66, на котором смонтирована лебедка для протягивания кабеля, имеющая тяговое усилие до 19. 600 Н, кран грузоподъемностью до 2000 кг и насос для откачки воды из колодцев производительностью 16 м/ч. Машина имеет вентилятор для дегазации колодцев, пневматический каналопроходчик и электрогенератор для приведения в действие электроинструмента. 4.9. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И ПОДВЕСКА НА ОПОРАХ [в начало] При устройстве абонентских кабельных вводов на городских телефонных сетях приходится прокладывать кабель по стенам зданий. В этом случае распределительный кабель выводится на стену здания обычно со стороны двора и защищается от механических повреждений угловой сталью или желобом на высоте до 3 м от поверхности земли. Если кабель прокладывается по стенам зданий, имеющих карнизы или другие выступающие части, стараются проложить кабель под ними, чтобы защитить его от механических повреждений, возможных при сбрасывании с крыши льда и снега. По опорам воздушных линий кабель подвешивают на стальном оцинкованном тросе, укрепленном с помощью клемм (консолей). Для закрепления на промежуточной опоре трос зажимают между губками клеммы (рис.24), укрепленной на столбе глухарями. Кабель укрепляется на тросе с помощью подвесок из оцинкованного железа.

Опоры существующих воздушных линий могут быть использованы для подвески однокоаксиального кабеля с несущим встроенным тросом, вмонтированным в общую пластмассовую оболочку . Способ крепления на опоре подвесного кабеля с несущим тросом приведен на рис.24

Рис.24. Крепление троса на промежуточной опоре: 1 — кабель; 2 — клемма; 3 — глухарь; 4 — подвеска; Крепление кабеля с встроенным тросом: а —на опоре; б — на траверсе.

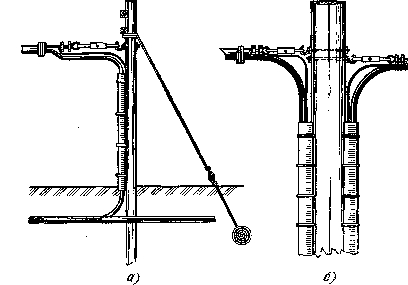

На рис.25 показано крепление.При подвеске кабеля используют натяжные блоки. Величину натяжения контролируют динамометром. При вводе в здание, а также в подземные НУПы подвесной кабель спускают по опоре на землю (рис.26). Во избежание повреждений кабель на опоре защищают угловой сталью.

Рис.25. Крепление кабеля с встроенным тросом при наличии усилителя или соединительной муфты: |

Рис.26. Крепление подвесного кабеля при спуске в землю на оконечной опоре (а) и при вводе в НУП (б)соединительной муфты или встроенного усилителя такого кабеля к опоре.

4.10. ПРОКЛАДКА ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ [в начало] Способы прокладки речных подводных кабелей зависят от характера реки, ширины, глубины ее, наличия судоходства, времени прокладки, массы кабеля и имеющихся в распоряжении технических средств для прокладки. Кабель может быть проложен с помощью кабелеукладчика или плавучих средств (баржи, баркаса, плота, лодок и т. п.), а в зимнее время—со льда.

Трасса кабельного перехода располагается по возможности на прямолинейных участках реки с неразмываемым руслом, отлогими, не подверженными разрушениям берегами, с наименьшей шириной поймы. Для предохранения кабеля от заторов льда переход через судоходные и сплавные реки, как правило, размещается ниже (по течению реки) магистральных автомобильных и железнодорожных мостов.

Перед началом работ по прокладке кабеля производят разбивку трассы. Трасса подводного перехода обозначается репeрами.На судоходных и сплавных реках при глубине до 8 м кабель заглубляется в дно реки не менее чем на 1 м, на несудоходных — на 0,7 м. В береговой части до места стыка с подземным подводный кабель углубляется на 1 м.

Кабелеукладчик обычного типа может применяться для прокладки кабелей через реки шириной до 200 м и глубиной до 8 м при скорости течения реки до 1,5 м/с. Для прокладки кабеля со сложным рельефом дна применяются специальные гидравлические кабелеукладчики. Перед прокладкой кабеля проверяют дно и выявляют возможные препятствия. Для этого либо кабелеукладчик проходит трассу вхолостую (без кабеля), либо протягивают якорь-кошку.

Кабелеукладчик с кабелем ставят на одном берегу, а передвигающий его трактор — на другом. С помощью троса трактор перетягивает кабелеукладчик с одного берега на другой, при этом кабель укладывается по дну реки (рис.27).

Рис.27. Прокладка кабеля через реку кабелеукладчиком с помощью лебедки и троса: 1—тракторная лебедка; 2—якорь; 3—кабель.

Если использование кабелеукладчиков невозможно, то применяют специальные водолазные средства.На судоходных и сплавных реках обычно прокладывают два кабеля: основной и резервный. Расстояние между створами должно быть не менее 300 м. При этом по каждому кабелю передается 50% информации.На крутых берегах (более 30°), в слабых грунтах производится укрепление кабелей путем укладки их от уреза воды в зигзагообразную траншею длиной 50 м.

Проложенные на судоходных и сплавных реках кабели ограждаются створными знаками с фонарями, зажигаемыми в ночное время; специальные фотовыключатели автоматически включают фонари с наступлением темноты и выключают их на рассвете.

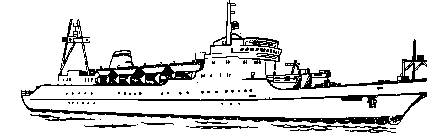

Морские подводные кабели прокладываются со специально оборудованного кабельного судна (рис.28), которое может маневрировать не только на ходу, но и на месте, а также располагать достаточным помещением для укладки кабеля. В трюмах судна размещают большие чаны-тэнксы, в которые укладывают кабель. Для прокладки и выемки кабеля на судне устанавливается кабельная машина.

Рис.28. Кабельное судно для прокладки морских кабелей.

4.11. МОНТАЖ КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ [в начало] Сращивание внутреннего проводника производится с помощью медной гильзы с прорезью, а внешнего проводника и экрана—с помощью медных и стальных разрезных муфт, шейки которых обжимаются кольцами. Сросток изолируется полиэтиленовой гильзой. Затем сращиваются симметричные четверки. После монтажа симметричных четверок сросток обматывают тремя-четырьмя слоями кабельной бумаги или стеклоленты, между которыми укладывают паспорт. Запайка свинцовой муфты, установка и заливка чугунной муфты проводятся так же, как и на симметричных кабелях.

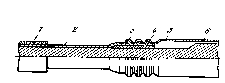

Для монтажа малогабаритных коаксиальных пар типа 1,2/4,6 используются специальные инструменты и детали, в основном подобные применяемым на парах типа 2,6/9,5. Особенность монтажа пар типа 1,2/4,6 состоит в том, что после разделки коаксиальных пар на каждую из них надвигается латунная опорная втулка (рис.29), скрепляющая концы экранных лент и создающая опору для медных и стальных муфт при их обжиме в процессе сращивания внешнего проводника и экранных лент.

Рис.29. Разделка малогабаритного коаксиального кабеля типа 1,2/4,6 (показана одна коаксиальная и одна симметричная пары):

1—оболочка; 2—изоляция коаксиальной пары; 3—экран; 4— опорная втулка;

5—внешний проводник; 6—полиэтиленовая изоляция; 7 — внутренний проводник; 8 — симметричная пара.

Монтаж коаксиальных пар комбинированного кабеля типа КМБ-8/6 осуществляется инструментами и деталями, применяемыми для кабелей КМБ-4 и МКТСБ-4.

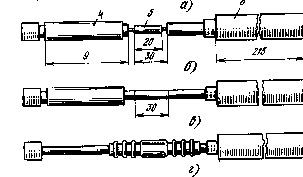

Монтаж однокоаксиального кабеля типа ВКПА-2,1/9,7—разделка концов кабеля и основные этапы монтажа — показан на рис.30. Сращивание внутреннего проводника производится так же, как и на парах типа 2,6/9,5. Изоляция: между внутренним и внешним проводниками восстанавливается путем выпрессования полиэтилена, разогретого до вязкотекущего состояния с помощью пресс-формы и ручного шнекового пресса. Сращивание алюминиевого внешнего проводника выполняется методом опрессования .

Рис.30. Основные этапы монтажа однокоаксиального кабеля типа 2,1/9,7:

а.—разделка концов; б—сращивание внутреннего проводника;

в — восстановление изоляции; г — сращивание внешнего проводника;

1—полиэтиленовый шланг; 2—внешний проводник; 3— внутренний проводник;

4 — трубка алюминиевая; 5 — гильза медная; 6—трубка полиэтиленовая.

4.12. МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ В АЛЮМИНИЕВОЙ И СТАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКАХ [в начало] Сращивание алюминиевых оболочек может осуществляться следующими основными методами: горячей пайкой, склеиванием, опрессованием, сваркой взрывом.

При горячей пайке на алюминиевую оболочку в местах сочленения со свинцовой муфтой наносится слой цинково-оловянного припоя (ЦОП), а поверх него—слой оловянно-свинцового припоя (ПОС). Этот процесс называется залуживанием. Затем свинцовая муфта припаивается к залуженной оболочке с помощью ПОС обычным способом. Для монтажа кабелей с полистирольной или полиэтиленовой изоляцией используется ЦОП с 10. 40% цинка, а при бумажной или масляной изоляции (например, в силовых кабелях) допускается 60% цинка. Совокупность разных металлов (алюминий, свинец, олово, цинк и др.) при данном методе монтажа приводит часто к коррозии, разгерметизации муфт, и поэтому данный метод получил ограниченное применение.

Особенность клеевого метода заключается в том, что отрезные конусы свинцовой муфты соединяются с алюминиевой оболочкой с помощью клея путем ручного обжима. Затем после монтажа сердечника к свинцовым конусам обычным способом припаивается свинцовый цилиндр муфты (рис.31).

Рис.31. Монтаж кабеля в алюминиевой оболочке клеевым методом

1 — оболочка кабеля; 2 — клеевой шов;

3 — свинцовый конус; 4 — место пайки;

5 — перепайка оболочки с муфтой; 6 — свинцовый цилиндр;

7 — сросток сердечника.

По методу опрессования сращивание концов алюминиевой трубки-муфты с алюминиевой оболочкой кабеля производится путем опрессования. Перед опрессованием концы оболочки с помощью специального устройства расширяются примерно до диаметра алюминиевой трубки-муфты. Для предохранения сердечника кабеля от деформации в процессе опрессования и создания необходимой опоры под расширенную часть оболочки вводятся стальные опорные втулки. Контактирующие поверхности оболочки и трубки тщательно зачищаются под слоем кварцево-вазелиновой пасты.

Опрессование производится с помощью ручного гидравлического пресса и специальных пуансона и матрицы, обеспечивающих механически прочное, герметичное соединение.

Метод сварки взрывом основан на известном свойстве холодной сварки металлов давлением. Физическая сущность этого свойства состоит в том, что в результате сближения под действием давления поверхностей свариваемых деталей до величин, соизмеримых с межатомным расстоянием, образуется неразъемное монолитное соединение, при котором возникают межмолекулярные связи. Давление создается взрывной волной.

Технология монтажа сводится к следующему: между оболочкой (после ее расширения) и сердечником кабеля устанавливаются опорные стальные втулки. После монтажа сердечника на сросток надвигается алюминиевая трубка-муфта с полиэтиленовыми кольцами, в пазы которых закладывается заряд взрывчатых веществ (ВВ) — отрезок детонирующего шнура. Электродетонатор соединяется с детонирующим шнуром и магистральными проводами, противоположные концы которых на расстоянии около 20 м от муфты присоединяются к взрывной машинке (типа ручного индуктора).Этапы монтажа муфты взрывным способом показаны на рис.32.

Рис.32. Монтаж кабеля в алюминиевой оболочке методом сварки:

а — подготовка к сварке; б — после сварки;

1 — шланг; 2 — оболочка; 3 — опорная втулка;

4—заряд ВВ; 5—уплотняющий полиэтиленовый поясок.

Для монтажа кабелей в стальной оболочке используется обычная свинцовая муфта, припайка которой производится после предварительного облуживания стальной оболочки специальной пастой марки ПМ.КН-40.

Источник