Монтаж проводов воздушных линий

В комплекс работ по монтажу проводов воздушных линий входят: раскатка на трассе ВЛ и соединение проводов, подъем, регулирование стрелы провеса и крепление проводов на изоляторах.

Раскатку проводов производят по обеим сторонам установленных опор вдоль воздушной линии. Для раскатки бухт проводов служат конусные вертушки или переносные станки, а проводов, доставленных на трассу в барабанах, — разборный барабанный подъемник.

При длине линии не более 0,5 км и сечении проводов до 50 мм2 устанавливают вертушку, станок или барабан с проводом на барабано-подъемнике у первой опоры в начале линии и, захватив конец провода, протягивают его до последней опоры, т. е. до конца линии. При большой протяженности линии эти приспособления располагают в кузове автомашины с опущенным задним бортом и по мере продвижения машины вдоль опор разматывают провод, следя за тем, чтобы в проводе не образовались петли («барашки»).

Одновременно с раскаткой провода его внимательно осматривают, чтобы выявить в проводе дефекты в виде обрывов отдельных жил, больших вмятин и т. п. Обнаруженные в проводе дефекты отмечают краской, а затем устраняют до подъема проводов на опору.

Если провод доставлен к месту работ в барабане, установленном на домкратах, то его, не снимая с автомашины, раскатывают, предварительно подняв барабан на 10 — 15 см над настилом кузова при помощи домкратов и трубы, продетой сквозь осевое отверстие в барабане.

Конец сматываемого с барабана провода перед началом движения автомашины прикрепляют к анкерной опоре, от которой и производят раскатку провода к последующим по направлению трассы ВЛ опорам. Если длина раскатанного провода окажется недостаточной, то к нему присоединяют провод аналогичной конструкции, марки и сечения с другого барабана.

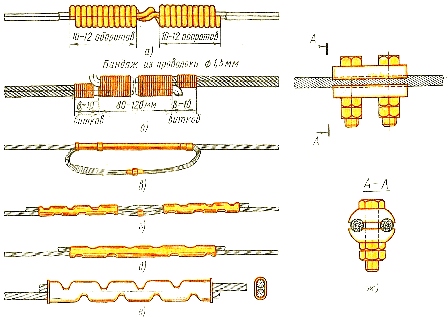

Для соединения проводов ВЛ до 1 кВ применяют: скрутку, бандажирование, соединение в овальном соединителе (гильзе) с последующей опрессовкой и сваркой концов проводов в петле, сварку встык концов проводов и последующей опрессовкой их вместе с шунтом в двух отдельных соединительных гильзах, сварку встык концов проводов и опрессовку их вместе с вставкой в овальной соединительной гильзе, соединение проводов внахлестку с спрессовыванием в соединительной гильзе, соединение проводов болтовым зажимом.

Рис. 1. Соединение проводов ВЛ до 1 кВ: а — скруткой, б — бандажированием, в — опрессовкой в гильзе и сваркой в петле, г — опрессовкой провода вместе с шунтом, д — сваркой встык и опрессовкой в гильзе, е — опрессовкой внахлестку в гильзе, ж — болтовым зажимом

Скрутка (рис. 1, а) является наиболее простым способом соединения однопроволочных стальных и биметаллических проводов, при котором накладывают внахлестку концы проводов на длине 180-200 мм, а затем, зажав их пассатижами в середине участка соединения, навертывают один провод на другой (слева и справа от пассатижей), укладывая витки плотно друг к другу.

Бандажирование (рис. 1, б) применяют при соединении однопроволочных проводов. Концы проводов загибают под прямым углом и накладывают один на другой на длине 80- 120 мм в зависимости от их сечения. Далее наматывают на один из соединяемых проводов — 5 — 6 витков мягкой оцинкованной проволоки диаметром 1,5 мм и переходят этой проволокой на бандажирование участка соединения. Покрыв витками проволоки весь участок соединения, делают 5 — 6 витков на втором из соединяемых проводов. Для увеличения прочности соединения медных проводов в больших пролетах бандаж пропаивают припоем ПОС-ЗО или ПОС-40.

Соединения в овальной гильзе (рис. 1, в) применяются для многопроволочных алюминиевых проводов. Для выполнения соединения вводят провода в овальную гильзу, подобранную по сечению проводов, и проталкивают их вперед навстречу друг другу так, чтобы концы проводов вышли из противоположных (выходных) отверстий гильзы. Затем гильзу опрессовывают, а свободные концы проводов сваривают встык в петле.

Соединение проводов опрессовкой в двух гильзах вместе с шунтом (рис. 1, г) применяют преимущественно при монтаже многопроволочных алюминиевых проводов сечением 70 мм2 и выше. Операция опрессовки гильз выполняется опрессовочными механизмами.

Соединение проводов в овальной гильзе путем предварительной сварки проводов встык и последующей опрессовки гильзы и проводов вместе с вставкой (рис. 1, д) применяют чаще всего в середине большого пролета при монтаже многопроволочных проводов ВЛ, находящейся в III или IV районе гололедности и при возможном воздействии на провода линии больших ветровых нагрузок.

Соединение проводов опрессовкой внахлестку в овальной гильзе (рис. 1, е) является наиболее простым по исполнению способом, применяемым при монтаже многопроволочных проводов сечением 16 — 50 мм2.

Приведенные на рис. 1, а, б, в, г, д, е способы могут использоваться для соединения проводов в пролете ВЛ. Гильзы и провода должны быть из одного и того же металла: медные (СОМ) — для медных проводов, алюминиевые (СОА) — для алюминиевых, стальные (СОС) — для стальных.

Соединение голых многожильных проводов может осуществляться также при помощи болтовых зажимов. Болтовым зажимом (рис. 1, ж) допускается соединять провода только на опорах и при условии, что провода не будут испытывать механических нагрузок. Болтовой зажим состоит из двух или трех (в зависимости от сечения проводов) оцинкованных болтов с гайками и двух плашек с продольными канавками.

Для обеспечения необходимого контакта в зажиме диаметры отверстий, образуемых при соединений плашек, должны быть несколько меньше диаметров проводов. При монтаже зажимов контактные поверхности плашек непосредственно перед соединением проводов промывают бензином и смазывают тонким слоем технического вазелина.

Поверхности зажимов для соединения алюминиевых проводов зачищают стальной щеткой по слою вазелина и также обрабатывают поверхности проводов. Затяжка болтов должна вестись ключом с усилием, не превышающем 25 кгс. Применять при этом какие-либо приспособления, увеличивающие силу затягивания, не допускается во избежание смятия соединяемых проводов или срыва резьбы болтов. Резьба болтов и гаек зажима должна быть смазана вазелином или солидолом. Применение контргаек обязательно.

После затяжки болтов между плашками должен оставаться зазор 3 — 5 мм. Полное примыкание плашек зажима будет свидетельствовать об отсутствии требуемого контакта и зажим необходимо сменить. Для предохранения контактных поверхностей от окисления наружные зазоры и места выхода проводов из зажима покрывают 1 — 3-миллиметровым слоем пасты — свинцового сурика, разведенного на натуральной олифе.

Через 8 — 10 дней после монтажа зажима рекомендуется дополнительно подтянуть его болты, так как вследствие уменьшения упругости проводов давление между плашками и проводами несколько снизится, что приведет к ухудшению контакта между ними и возможному нагреву участка соединения.

При раскатке проводов воздушной линии нередко возникает необходимость пересекать железнодорожные пути, шоссейные дороги с интенсивным движением автотранспорта, а также линии связи, работу которых нельзя прерывать даже на непродолжительное время. В таких случаях для раскатки проводов сооружают временные переходные устройства.

Вблизи действующих воздушных электрических сетей, контактных сетей, электрифицированного транспорта и открытых подстанций провода следует раскатывать с соблюдением особых мер предосторожности, исключающих возможность случайного прикосновения монтируемых проводов к токоведущим частям этих электроустановок.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Источник

Монтаж изоляторов монтаж проводов вл раскатка проводов

МОНТАЖ ПРОВОДОВ ПРИ СООРУЖЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Монтаж проводов завершающий этап работ по сооружению ЛЭП, с завершением которых построенную линию готовят к сдаче в эксплуатацию и постановке под напряжение.

Работы по монтажу проводов являются самыми сложными в комплексе всех работ по строительству ЛЭП и наиболее трудоемкими. Для выполнения этих работ в короткие сроки с высоким качеством и практически без недоделок требуется наивысшая квалификация электролинейщиков и высокая степень механизации. Учитывая эти особенности, к монтажу проводов необходимо серьезно подготовиться. Желательно еще раз детально изучить проект, ознакомить с ним всех участников работ, включая механизаторов.

К работам по монтажу проводов можно приступать после проверки полной готовности анкерных участков ЛЭП, т.е. после выполнения всех требований проекта по сносу строений, находящихся на трассе, переустройству пересекаемых ЛЭП и линий связи, вырубке и расчистке просеки и очистке трассы от остатков пней, крупных камней и других предметов, которые могут помешать раскатке проводов, установке защитных устройств на переходах через инженерные сооружения, а также после установки, выверки и закрепления опор в грунте.

Готовность трассы ЛЭП к монтажу проводов определяется прорабом или мастером. Обнаруженные при осмотре трассы ЛЭП в натуре дефекты или незаконченные работы должны быть внесены в дефектную ведомость. К монтажу проводов разрешается приступать только после устранения дефектов и недоделок, указанных в ведомости, и получения письменного разрешения от лица, ответственного за установку опор.

До начала монтажных работ на трассу должны быть вывезены барабаны с проводом, линейная арматура, подвесные изоляторы. Кроме того, требуется проверить комплектность необходимых инструментов и монтажных приспособлений, их исправность, а также подготовить требуемую технику.

После выполнения перечисленных мероприятий работы по монтажу проводов проводят в следующей технологической последовательности: раскатка проводов в анкерном пролете, соединение и ремонт проводов; подъем проводов на опоры; натягивание и регулировка проводов, проверка стрелы провеса (визирование) и закрепление проводов на анкерных, анкерно-угловых или концевых опорах; закрепление проводов на промежуточных опорах.

В соответствии с такой технологией проведения работ монтаж проводов выполняет бригада, разбитая для лучшей организации работ на три звена со следующей специализацией:

1-е звено — по раскатке, соединению и ремонту проводов;

2-е звено — по подъему проводов на опоры;

3-е звено — по натягиванию, регулировке и закреплению проводов.

Раскатка проводов выполняется с закрепленных барабанов в одной из точек трассы или с барабанов, движущихся на специальном механизме вдоль трассы ЛЭП.

При раскатке проводов первым способом барабаны с проводом устанавливают на козлы, специальные домкраты и другие устройства. При отсутствии этих устройств барабан с проводом можно поместить в котловине глубиной чуть более радиуса барабана. Барабан устанавливается на оси, под которую на края котлована подкладывают деревянные брусья. Чтобы барабаны не вращались по инерции или со скоростью, большей скорости раскатки, необходимо устроить тормозные приспособления.

Барабаны с проводом для раскатки устанавливают так, чтобы концы проводов сходили с верха барабана. Вручную отматывают 20-25 м провода с каждого барабана и концы проводов с помощью монтажных зажимов крепят к тяговому механизму (как правило, к трактору).

Провода раскатывают волочением их по земле. При проходке очередной промежуточной опоры на 20-25 м трактор останавливают, а провода поднимают на опору и укладывают их в монтажные ролики или на крюки траверс. При таком методе раскатки должны быть выставлены наблюдающие у вращающихся барабанов, которые контролируют правильность раскатки и при необходимости подтормаживают барабаны. Монтажники, которые идут 5-7 м от трактора и наблюдают за ходом раскатки и за сигналами монтажников, следящих за барабанами, дают команды машинисту о движениях или остановках. Такой метод раскатки применяется, как правило, на небольших участках ЛЭП, на линиях на напряжение 24 В к анодным заземлениям.

В большинстве случаев раскатку проводов проводят с движущихся раскаточных устройств. В зависимости от наличия раскаточных устройств и стесненности трассы раскатку проводов можно выполнять с одного, двух или трех барабанов. При раскатке с двух или трех барабанов последние подбирают с одинаковой длиной проводов на них.

Предпочтительной является раскатка одновременно с трех барабанов (рис. 34).

Рис. 34. Схема раскаточного устройства:

1 — кабина трактора; 2 — лебедка; 3 — подвижная рама; 4 — барабан с проводом;

5-щит; 6 — гидравлический цилиндр

Раскатку проводов с раскаточных устройств проводят следующим образом.

С барабанов снимают обшивку и удаляют гвозди со щек. Грузоподъемным механизмом барабаны устанавливают на раскаточное устройство таким образом, чтобы провода при движении устройства сходили сверху, а вращение барабанов происходило против стрелки, обозначенной на их щеках и указывающей направление перекатки барабанов.

Трактор с установленными на раскаточные устройства барабанами располагают на расстоянии 15-20 м от анкерной опоры, т.е. от начальной точки раскатки, в ее сторону. С каждого барабана вручную отматывают 25-30 м провода, концы которого крепят к анкерной опоре внизу вертикальной стойки. После закрепления проводов движением трактора их раскатывают вдоль трассы. Скорость движения трактора при раскатке проводов с раскаточных устройств, не оборудованных тормозными устройствами барабанов, не должна превышать 5 км/ч. Если раскаточное устройство оборудовано тормозами, скорость раскатки можно увеличить до 8 км/ч.

В ходе раскатки у раскаточного устройства должен находиться электролинейщик, в обязанности которого входит контроль за процессом раскатки. Кроме того, он должен следить за тем, чтобы провода не схлестывались и не попадали на тяговые механизмы, а также контролировать количество остающегося провода на барабанах и подтормаживать их при необходимости. При обнаружении неисправности наблюдений подает трактористу сигнал об остановке для устранения неисправности или смены барабанов.

При движении трактора провода, сматываясь с барабана, мягко ложатся на грунт и не подвергаются волочению. Однако необходимо принять меры от повреждения проводов транспортом и техникой трубостроителей, если их поток не полностью освободил трассу. Для этого провода раскатывают со стороны оси ЛЭП, противоположной по отношению к автомобильной дороге, которая проложена вдоль трассы.

При пересечении с дорогами раскатанные провода необходимо подвешивать на инвентарных стойках на высоте, достаточной для проезда транспортных средств. При отсутствии таких стоек провода защищают щитами или закапывают в грунт.

При полном разматывании проводов барабаны снимают с раскаточного устройства и устанавливают новую партию барабанов. Пустые барабаны должны быть возвращены на склад заказчика. После установки барабанов с них вновь вручную отматывают 5-7 витков провода, концы которых соединяют с концами раскатанных проводов.

Соединение проводов в пролете для ЛЭП на напряжение 6-10 кВ выполняют при помощи овальных соединителей, монтируемых методом скручивания (для алюминиевых проводов сечением до 95 мм , для сталеалюминиевых проводов сечением до 185 мм ). Алюминиевые провода сечением 120-185 мм соединяют овальными соединителями, монтируемыми методом обжатия или опрессования с дополнительной термитной сваркой концов проводов. Для ЛЭП на напряжение 0,4 кВ провода в пролете соединяют овальными соединителями, монтируемыми методом скручивания.

Технические характеристики овальных соединителей приведены в табл. 38 и на рис. 35, а, б.

Основные технические данные овальных соединителей

Источник