ТКП 45-5.05-146-2009. Деревянные конструкции. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-5.05-146-2009. Деревянные конструкции.

Строительные нормы проектирования

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Минск 2009

Дата введения: 2010-01-01

Утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № 227

Область применения:

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на проектирование деревянных конструкций новых и реконструируемых зданий и сооружений, выполненных из древесины или плитных материалов на ее основе, склеенных или скрепленных механическими крепежными элементами, эксплуатируемых в условиях постоянного или длительного нагрева, если установившаяся температура окружающего воздуха не превышает 50 °С — для конструкций из цельной древесины и 35 °С — для конструкций из клееной древесины.

Настоящий технический кодекс не распространяется на расчет огнестойкости конструкций и их узлов, а также проектирование деревянных конструкций мостов.

ТКП 45-5.05-146-2009 Деревянные конструкции / Минстройархитектуры. – Минск, 2009. – 63 с.

Формат: doc (rar)

Страниц: 67 стр

Размер: 2,19 Мб (576 Кб)

Скачать ТКП с нашего сайта быстро и без ожидания:

Источник

ТКП 45-5.05-146-2009

9.4.3.11 Для элементов из осины, ольхи и тополя минимальные расстояния между гвоздями вдоль волокон следует увеличивать на 50 %.

9.4.3.12 Если t 2 – l d 1 > 4 d (см. рисунок 9.5, г)), гвозди без предварительного сверления отверстий

с двух сторон могут перехлестываться в среднем элементе.

9.5 Соединения на гвоздях и шурупах, работающих на выдергивание

9.5.1 Соединения на гвоздях, нагруженных по оси, допускается использовать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и др.) и в конструкциях с совместным действием на гвоздь осевого и поперечного усилий.

Гвозди, забитые в торец, в заранее просверленные отверстия, а также при динамических воздействиях считаются неспособными передавать нагрузку.

9.5.2 Расчетную несущую способность одного гладкого гвоздя на выдергивание, забитого в древесину поперек волокон, следует определять по формуле

R d = f v 1, d · π d l d 1 ,

— расчетное сопротивление выдергиванию на единицу поверхности соприкосновения гвоздя с древесиной, принимаемое равным 0,3 МПа для воздушно-сухой древесины и 0,1 МПа — для сырой древесины;

— расчетная длина защемленной, сопротивляющейся выдергиванию, части гвоздя.

Длина защемленной части гвоздя l d 1 должна быть не менее двух толщин пробиваемого элемента

и не менее 10 d .

9.5.3 При диаметре гвоздей более 5 мм в расчете следует принимать диаметр 5 мм.

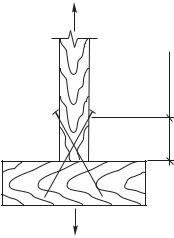

9.5.4 Расстановку гвоздей, работающих на выдергивание, следует принимать по правилам расстановки гвоздей, работающих на сдвиг. При наклонной забивке расстояние до нагруженной кромки должно быть не менее 10 d (рисунок 9.8).

Рисунок 9.8 — Наклонная забивка гвоздей

9.5.5 Расчетную несущую способность на выдергивание одного шурупа или гвоздя с нарезкой (витых гвоздей), установленных поперек волокон древесины, следует определять по формуле

R d = f v 2, d · π d l d 1 ,

где f v 2, d — расчетное сопротивление выдергиванию шурупа или глухаря на единицу поверхности соприкасания нарезанной части шурупа с древесиной, которое следует принимать для воздушно-сухой древесины равным 1 МПа;

d — наружный диаметр нарезанной части шурупа;

l d 1 — расчетная длина защемленной части шурупа, равная длине нарезанной части.

9.5.6 Расстояние между осями шурупов должно быть не менее:

— вдоль волокон между осями шурупов и до торца элемента

— поперек волокон между осями шурупов и до торца элемента

9.5.7 Расчетную несущую способность гвоздей и шурупов на выдергивание, определяемую по формулам (9.16) и (9.17) для соединения элементов из древесины пород, отличающихся от сосны

и ели, или для условий эксплуатации, отличающихся от нормальных, следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в разделе 6.

9.5.8 В соединениях с сочетанием осевого F ax и поперечного F l a усилий (см. рисунок 9.8) должны быть выполнены следующие условия:

— для гладких гвоздей

— для гвоздей со спиральной нарезкой и шурупов

где R ax и R l a — несущая способность соединения, соответствующая только осевому или поперечному усилию.

9.6 Соединения на вклеенных стальных стержнях

9.6.1 Общие требования

9.6.1.1 Вклеенные металлические стержни могут использоваться:

— для упрочнения криволинейных участков клеедощатых балок с нормальными напряжениями, растягивающими древесину поперек волокон, при соответствующем обосновании;

— для стыковых соединений и сплачивания элементов;

— для повышения сопротивления древесины смятию поперек волокон в опорных частях и местах приложения сосредоточенных нагрузок клееных деревянных элементов;

— для локализации главных растягивающих напряжений в приопорных зонах клееных деревянных конструкций и в окрестностях больших сосредоточенных поперечных сил при соответствующем

обосновании и соотношении h / b > 4;

— в виде наклонных соединительных связей составных балок, растянутых стыков и анкерных креплений к фундаментам.

9.6.1.2 В качестве вклеенных в древесину стержней следует использовать стальную арматуру периодического профиля класса S400 диаметром от 12 до 25 мм.

9.6.1.3 Не допускается использовать стержни, вклеенные в пазы на боковой поверхности элемента конструкции.

9.6.1.4 Диаметр отверстий в древесине для установки стержней следует принимать на 4–6 мм больше номинального диаметра вклеиваемого стержня.

9.6.1.5 Отверстия для вклеенных стержней должны быть глухими. При этом слои клееного пакета не должны иметь компенсационных прорезей.

9.6.1.6 При выборе типа и марки клеев следует руководствоваться требованиями раздела 6.

9.6.1.7 Несущую способность соединений на вклеенных стержнях следует определять с учетом соответствующих коэффициентов условий работы, приведенных в разделе 6.

9.6.1.8 При расчете соединений с передачей усилий на вклеенные вдавливаемые в древесину стержни, несущую способность древесины на смятие под опорными пластинами не учитывают.

9.6.1.9 Кроме проверки несущей способности соединений, приведенной в настоящем разделе, следует выполнять проверку прочности стержней и стальных накладок по СНиП II-23 и СНБ 5.03.01.

9.6.2 Стержни, работающие на вдавливание или выдергивание вдоль волокон древесины

9.6.2.1 Расчетную несущую способность вклеенного вдоль волокон стержня на вдавливание или выдергивание следует определять по формуле

R d = f sv , d · π d о · l d · k n 3 ,

где f sv , d — расчетное сопротивление древесины сдвигу вдоль волокон в соединении с круглыми арматурными стержнями периодического профиля, принимаемое для древесины сосны и ели равным 2,1 МПа;

d о — диаметр отверстия под вклеенный стержень;

— расчетная длина заделываемой части стержня;

— коэффициент, учитывающий неравномерность напряжений

сдвига в зависимости

от длины заделываемой части стержня.

9.6.2.2 Коэффициент k n 3 определяют по формуле

где d — номинальный диаметр стержня.

9.6.2.3 Длина заделываемой части l d стержня должна быть не менее 10 d и не более 30 d .

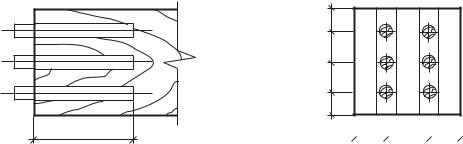

9.6.2.4 Расстояние между осями вклеенных стержней следует принимать не менее S 2 = 3 d , а до наружных граней — S 3 = 2 d . Обозначения приведены на рисунке 9.9.

S 3 S 2 S 2 S 3

Рисунок 9.9 — Схема расстановки вклеенных вдоль волокон древесины стержней

9.6.2.5 Не допускается использовать соединения на вклеенных вдоль волокон стержнях, если кроме осевой силы N действует сдвигающее усилие V , вызывающее касательные напряжения свыше 0,3 МПа.

9.6.3 Стержни, работающие на вдавливание или выдергивание поперек волокон древесины

9.6.3.1 Расчетную несущую способность соединения на вклеенных поперек волокон стержнях (рисунок 9.10), работающих на вдавливание или выдергивание, следует определять по формуле

R d = f sv ,90, d · k σ · k nF · π d о · l d · nk n 4 · k n 5 · k n 6 ,

— расчетное сопротивление древесины срезу поперек волокон в соединении с круг-

лыми арматурными стержнями периодического профиля, принимаемое для древесины

сосны и ели равным 4,5 МПа;

— коэффициент, учитывающий снижение несущей способности соединения в зависи-

мости от вида напряженного состояния в зоне установки стержней (сжатой или растя-

— коэффициент, учитывающий направление приложения усилия к стержню (сжатие

— диаметр отверстия под вклеенный стержень, м;

— расчетная длина заделываемой части стержня, м;

— коэффициент, учитывающий неравномерность напряжений сдвига в

от длины заделываемой части стержня;

— коэффициент, учитывающий изменение расчетного сопротивления древесины сре-

зу поперек волокон в зависимости от диаметра стержней;

— коэффициент, учитывающий неравномерность нагружения стержней.

9.6.3.2 Для выдергиваемых из древесины стержней при работе их в зоне растягивающих напряжений, действующих вдоль волокон древесины элемента конструкции, значения коэффициента k σ следует определять по формуле

k σ = 1 – 0,01σ t max,0, d ,

где σ t max,0, d — максимальные растягивающие напряжения, МПа.

При работе в сжатой зоне, а также для стержней, работающих на вдавливание, k σ = 1.

9.6.3.3 При вдавливании стержней значение коэффициента k nF следует принимать равным 1,

а при выдергивании — 0,9.

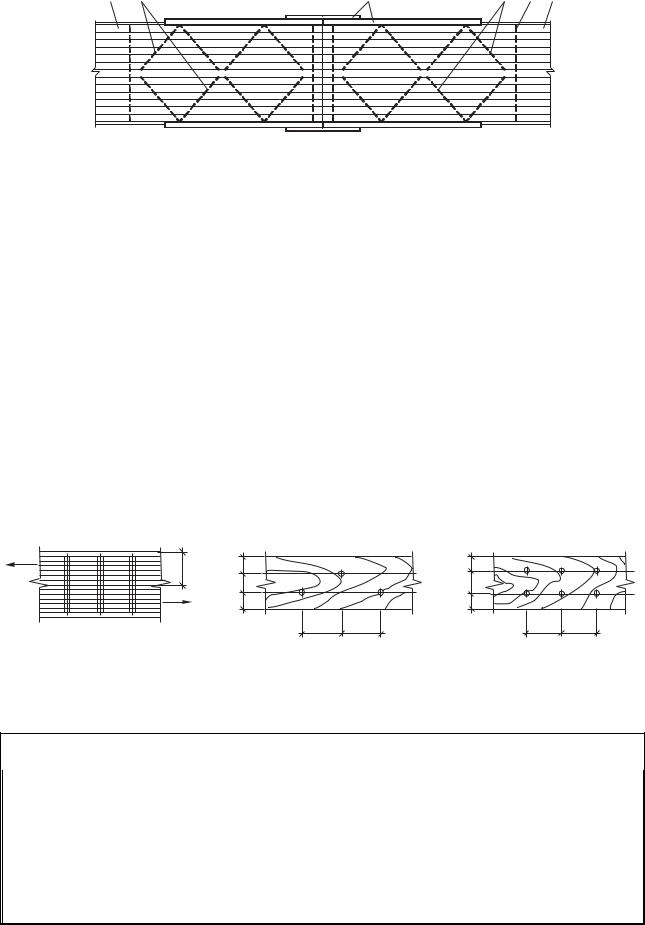

Рисунок 9.10 — Схема расстановки вклеенных поперек волокон древесины стержней: а — однорядная расстановка;

б — двухрядная расстановка

9.6.3.4 Значения коэффициентов k n 4 и k n 5 следует определять по формулам:

k n 4 = 1 – 0,01 l d / d ,

k n 5 = 1,12 – 10 d ,

— номинальный диаметр стержня, м;

— расчетная длина стержня, м.

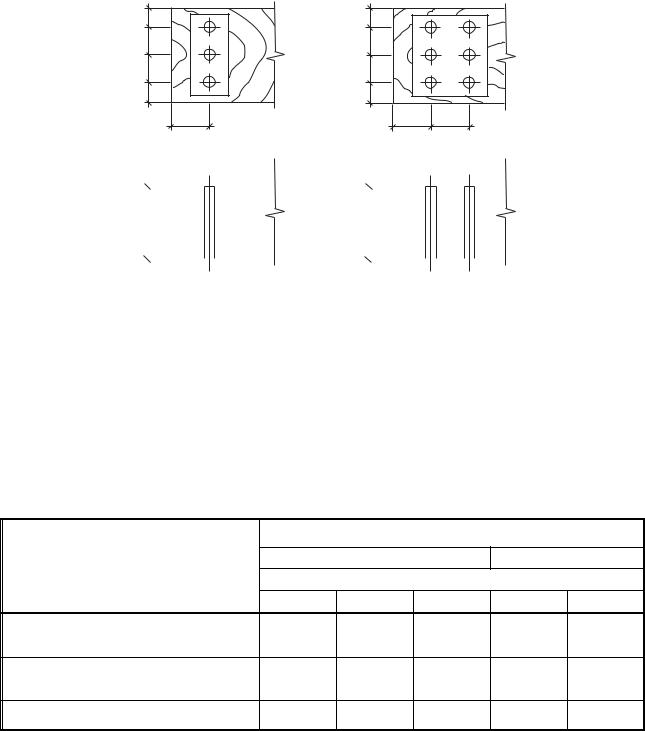

9.6.3.5 Значения коэффициента k n 6 принимают по таблице 9.8.

Таблица 9.8 — Значения коэффициента k n 6

Количество поперечных рядов стержней

Условия передачи нагрузки

Количество стержней в ряду

Вдавливание с центрирующей про-

Вдавливание без центрирующей про-

9.6.3.6 Длина заделываемой части стержня должна быть не менее 100 мм.

9.6.3.7 Минимальные расстояния между осями стержней принимают по таблице 9.9. Обозначения приведены на рисунках 9.9, 9.10.

Таблица 9.9 — Минимальные расстояния между осями стержней

Вдоль волокон между осями стержней и до торца элемента S 1

Поперек волокон между осями стержней S 2

Поперек волокон до кромки элемента S 3

9.6.4 Наклонно вклеенные стержни и их соединения

9.6.4.1 Наклонно вклеенные стержни следует применять для восприятия главных растягивающих

напряжений σ 1 в элементах деревянных конструкций (приопорные участки большепролетных клееных деревянных конструкций с соотношением h / b ≥ 4, криволинейные участки изгибаемых и сжатоизгибаемых элементов).

9.6.4.2 Стержни должны вклеиваться под углом от 30° до 45° к волокнам древесины. Процент армирования принимается от 0,1 % до 1 % сечения деревянного элемента конструкции.

9.6.4.3 Для изгибаемых элементов шаг расстановки наклонно вклеенных стержней вдоль волокон древесины S 1 следует определять по формуле (9.26), и он должен быть не менее 12 d и не более h .

— высота поперечного сечения элемента на участке армирования, м;

— расчетноезначениекасательныхнапряжений, определяемыхпоформуле(7.15), МПа;

μ = A a /( bh ) — процент армирования;

— расчетное сопротивление древесины срезу под углом α от 30° до 45° к волок-

нам в соединении с круглыми арматурными стержнями периодического профиля,

принимаемое для древесины сосны и ели равным 3,5 МПа.

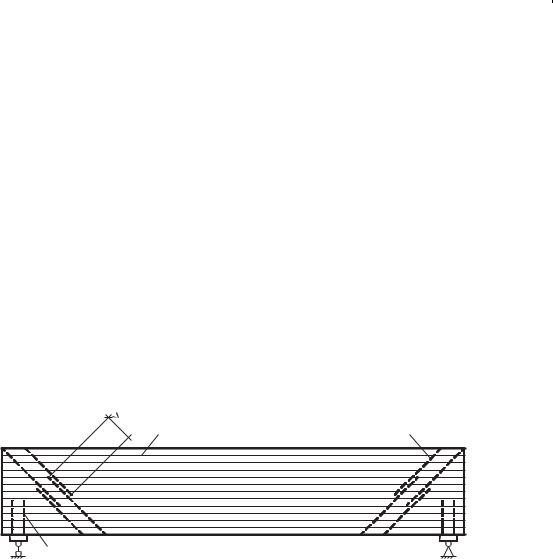

9.6.4.4 При высоте поперечного сечения элемента более 1 м, допускается армирование встречными стержнями, ввинченными или вклеенными в древесину с перехлестом не менее 10 d и смещением на (3–5) d (рисунок 9.11).

1 — дощатоклееная балка; 2 — поперечно вклеенные стержни; 3 — наклонно ввинченные или вклеенные стержни

Рисунок 9.11 — Схема армирования балки

9.6.4.5 Жесткие и шарнирные узловые сопряжения клееных деревянных конструкций целесообразно выполнять с помощью закладных деталей, состоящих из V-образных анкеров, вклеенных

в древесину, и анкерных стальных пластин, сваренных между собой. Стержни анкера необходимо располагать таким образом, чтобы один из двух стержней был вклеен под углом 45° к волокнам древесины и испытывал растяжение, а второй располагался под углом 90° к первому и работал на сжатие.

9.6.4.6 В сопряжениях с V-образными анкерами (рисунок 9.12) усилия в пластине определяются из статического расчета узла. Расчет вклеенных стержней анкера следует производить на усилия, полученные путем их разложения в пластине по направлению стержней из условия (9.22), в котором

вместо f sv ,90, d принимается f sv ,α, d = 3,5 МПа. При этом конструктивную длину вклеивания стержней следует принимать не менее 0,6 h для сжатых и не менее 20 d — для растянутых стержней.

1 — элементы конструкции;

2 — наклонно вклеенные стержни (V-образные анкеры); 3 — поперечно вклеенные стержни; 4 — стальные пластины

Рисунок 9.12 — Схема узла сопряжения деревянных элементов конструкций с V-образными анкерами

9.6.4.7 Нормальные напряжения в растянутых и сжатых стержнях не должны превышать расчетных сопротивлений арматуры соответственно растяжению и сжатию.

9.6.5 Вклеенные стальные нагели

9.6.5.1 Расчетную несущую способность на сдвиг вклеенного нагеля из стальной арматуры периодического профиля на один шов определяют по формуле (9.12) по правилам, приведенным

в 9.4.1.2 – 9.4.1.12. За диаметр нагеля d принимается номинальный диаметр стержня, за t 1 в формуле (9.13) — длина заделки l d .

9.6.5.2 Для нагелей из арматуры класса S 400 необходимо принимать следующие значения расчетных характеристик:

— сопротивление изгибу нагеля f n , d

— коэффициент k n

— коэффициент β n ,max

9.6.5.3 Глубина заделки стержня должна быть не менее 6 d .

9.6.5.4 Минимальные расстояния между осями вклеенных нагелей следует принимать по таблице 9.10 в соответствии с обозначениями, приведенными на рисунке 9.13.

Рисунок 9.13 — Соединение на вклеенных стальных нагелях: а — шахматная расстановка; б — двухрядная расстановка

Таблица 9.10 — Минимальные расстояния между осями нагелей

Вдоль волокон между осями нагелей и до торца элемента S 1

Поперек волокон при двухрядном расположении:

между осями нагелей S 2

до кромки элемента S 3

Поперек волокон при шахматном расположении:

между осями нагелей S 2 и до кромки элемента S 3

Примечание — d о — диаметр отверстия под вклеенный нагель.

10 Основные требования по конструированию и расчету деревянных конструкций

10.1 Общие требования

10.1.1 При проектировании деревянных конструкций следует:

а) учитывать производственные возможности предприятий-изготовителей деревянных конструкций; б) учитывать возможности транспортных средств; в) использовать древесину с наименьшими отходами и потерями;

г) предусматривать меры по обеспечению устойчивости и неизменяемости отдельных конструкций и всего здания или сооружения в целом в процессе монтажа и эксплуатации.

10.1.2 Приконструированиидеревянныхконструкцийдолжнысоблюдатьсятребованияразделов 5–10.

10.1.3 Приопорные зоны большепролетных клееных деревянных конструкций с соотношением

h/b ≥ 4, а также участки в местах действия сосредоточенных сил, кроме требований разделов 7–9, должны быть рассчитаны на прочность по главным площадкам с учетом всех компонент плоского напряженного состояния.

10.1.3.1 Расчет на прочность клееных деревянных конструкций с учетом всех компонент плоского напряженного состояния производят по формуле

— значение главного растягивающего напряжения;

σ х , σ у и τ ху

— компоненты плоского напряженного состояния;

— расчетное значение сопротивления древесины при растяжении под углом α

к направлению волокон.

Здесь f t ,α, d определяют по формуле

α + B sin 2 2α + k sin 4 α),

где В = f t ,0, d / f t ,45, d – (1 + k )/4;

k = f t ,0, d / f t ,90, d .

Компоненты плоского напряженного состояния σ х и τ ху определяют в соответствии с требова-

10.1.3.2 Угол наклона α направления главного растягивающего напряжения σ 1 к волокнам древе-

сины определяют по формулам:

при σ х – σ у > 0,

α = 0,5arctg[2τ ху /(σ х – σ у )],

при σ х – σ у = 0,

при σ х – σ у = 0,5 · [180 – arctg(2τ ху /(σ х – σ у ))].

10.1.3.3 Величины напряжений σ y , сопоставимые с прочностными характеристиками клееной древесины и фанеры, определяют:

а) в приопорных зонах и в окрестностях действия сосредоточенных поперечных сил на расстояниях, равных высоте поперечного сечения h от линии действия опорной реакции или сосредоточен-

σ y = σ t ,90 = 2 F η t / bh ,

где η t — ордината положительной части кривой распределения σ t ,90

от единичной сосредото-

h — высота поперечного сечения.

При y = ±0,25 h , η t определяют по формуле

где у — расстояние от нейтрального слоя до рассматриваемой фибры.

При рассмотрении участка между двумя сосредоточенными силами, отстоящими друг от друга на расстоянии l ≥ h , усилия суммируются (например, опорная реакция и сосредоточенная поперечная сила F );

б) на скошенных кромках под углом α sk к направлению волокон дополнительные напряжения на площадках, параллельных волокнам, определяют по формулам:

Δτ xy = σ x tgα sk , Δσ t ,90 = Δσ x = σ x tgα sk 2 ,

— напряжения, действующие вдоль волокон древесины;

— угол между линией скоса и направлением волокон древесины;

в) в сжато-изогнутых и внецентренно сжатых элементах клееных деревянных конструкций дополнительные касательные напряжения определяют по формуле

где N — продольное сжимающее усилие;

е — эксцентриситет передачи усилия N ;

b , h — соответственно ширина и высота поперечного сечения элемента.

При этом эксцентриситет е не должен превышать 0,15 h .

10.1.4 В необходимых случаях прочность клееных деревянных конструкций, кроме увеличения геометрических размеров поперечных сечений, может быть обеспечена локализацией главных растягивающих напряжений с помощью ввинченных, в предварительно просверленные под углом от 30° до 45°

к волокнам древесины отверстия, стальных винтов или вклеенных стержней (стальных класса S400, стеклопластиковых различных марок первой группы, углепластиковых и др.).

10.1.5 Усилие растяжения стержней N t в окрестностях действия сосредоточенных поперечных сил определяют по формуле

— усилие растяжения, приходящееся на стержни;

— длина опасной зоны, которая колеблется в зависимости от вида нагрузок и очертания

элемента конструкции и находится в пределах (0,8–2,5) h .

10.1.6 Для элементов постоянной высоты h и при равномерно распределенной нагрузке l t = 1,2 h .

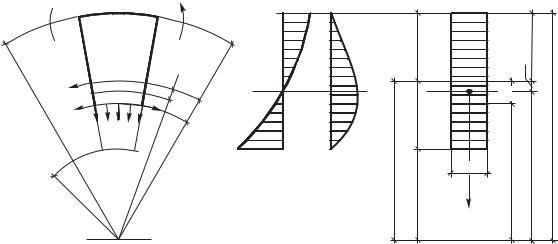

10.1.7 Криволинейные (гнутые) участки (рисунок 10.1) клееных деревянных конструкций, изгибаемых моментом М , уменьшающим их кривизну, следует рассчитывать по формулам кривых брусьев:

а) по тангенциальным нормальным напряжениям на внутренней и внешней кромках бруса:

где σ θ,int , σ θ,ext

— соответственно тангенциальные нормальные напряжения на внутренней и внеш-

ней кромках бруса;

— расчетный изгибающий момент;

— радиус кривизны нейтрального слоя;

— соответственно радиусы кривизны нижней (ближней к центру кривизны) и верх-

ней кромок бруса;

А — площадь поперечного сечения кривого бруса;

— смещение нейтрального слоя от геометрической оси криволинейного участка;

— расчетное сопротивление древесины изгибу;

б) по максимальным радиальным нормальным напряжениям

M

Рисунок 10.1 — Расчетная схема кривого бруса при чистом изгибе

10.1.8 Сжато-изгибаемые элементы с криволинейными участками рассчитывают по формулам кривых брусьев:

а) на сжатой кромке

б) на растянутой кромке

10.1.9 Допускается без увеличения геометрических размеров и радиуса кривизны на криволинейных участках, когда условие формулы (10.13) не выполняется, постановка ввинченных или вклеенных стержней, воспринимающих σ r , max . В этом случае усилие, приходящееся на стержни, определяют по формуле

N t = 5 ( σ r −0,8 f t ,90, d ) bh 2 / l 1 ,

где l 1 — длина хорды криволинейного участка по внутренней кромке бруса.

10.2 Настилы, обрешетки и прогоны

10.2.1 Расчет настилов, обрешеток и прогонов, работающих на изгиб, следует производить по двум предельным состояниям.

10.2.2 Настилы и обрешетки под кровлю следует рассчитывать как балки (по двухпролетной схеме) на следующие сочетания нагрузок:

а) постоянная и временная от снега — расчет на прочность и жесткость; б) постоянная и временная от сосредоточенного груза 1 кН с умножением последней на коэффи-

циент надежности по нагрузке, равный 1,2, — расчет только на прочность.

10.2.3 При сплошном настиле или при разреженном настиле с расстоянием между осями досок или брусков не более 150 мм нагрузку от сосредоточенного груза следует передавать на две доски или на два бруска, а при расстоянии более 150 мм — на одну доску или брусок. При двойном настиле (рабочем и защитном, направленном под углом к рабочему) сосредоточенный груз следует распределять на ширину 500 мм рабочего настила.

10.2.4 Прогоны в покрытиях зданий и сооружений рекомендуется применять спаренными или консольно-балочной конструкции. Шарниры консольно-балочных прогонов следует располагать попарно через пролет, выполняя их в виде косого прируба.

В спаренных многопролетных прогонах из двух досок на ребро стыки досок следует располагать вразбежку на расстоянии 0,2 l от опоры.

10.3 Плиты покрытий и панели стен

10.3.1 Каркас плит и панелей следует проектировать из цельной или клееной древесины, гнутоклееных фанерных профилей клеефанерных элементов двутаврового сечения.

В качестве обшивки следует использовать водостойкую фанеру, плоские асбестоцементные листы, древесноплитные материалы, листовые материалы на основе пластмасс и алюминиевых сплавов.

10.3.2 Плиты покрытий с обшивками из древесноплитных материалов, прикрепленных к несущему каркасу податливыми связями (шурупами, гвоздями, саморезами), следует рассчитывать на:

а) прочность без учета работы обшивок; б) деформации с учетом обшивок путем увеличения на 10 % расчетной суммарной жесткости ре-

бер каркаса. При этом обшивки должны быть цельными или надежно состыкованными по длине пролета; в) местный изгиб верхней обшивки от действия сосредоточенного груза 1 кН, умноженного на ко-

эффициент надежности, равный 1,2, по формуле

— расчетный изгибающий момент в обшивке, принимаемый равным 0,25 F d a r при двух

продольных ребрах и 0,2 F d a r — при трех и более ребрах;

— расстояние между осями продольных ребер, мм;

— расчетное значение сосредоточенного груза 1 кН, умноженное на коэффициент на-

дежности, равный 1,2;

— расчетная ширина сечения обшивки, мм, принимаемая равной а r при двух и более

ребрах, если а r ≤ 500 мм; и равной 0,85 а r при трех и более ребрах, если а r > 500 мм;

— толщина верхней обшивки, мм;

— расчетное сопротивление изгибу материала обшивки.

10.3.3 Продольные ребра плит покрытий следует использовать в качестве продольных элементов связей, обеспечивающих передачу горизонтальных усилий между поперечными связевыми фермами в плоскости кровли согласно 10.6.

10.4.1 Балки составного сечения

10.4.1.1 Брусчатые составные балки (из цельной и клееной древесины) заводского и построечного изготовления следует сплачивать не более чем из трех брусьев по высоте сечения с помощью пластинчатых нагелей, ввинченных стержней, вклеенных стержней периодического профиля и др. связей.

10.4.1.2 Составным балкам на податливых связях следует придавать строительный подъем путем выгиба элементов до постановки связей. Величину строительного подъема (без учета последующего распрямления балки) следует увеличивать в полтора раза по сравнению с прогибом составной балки под эксплуатационной нагрузкой.

10.4.1.3 Прогиб составных балок как со строительным подъемом, так и без него следует определять по правилам строительной механики, как для цельных балок такого же сечения, но с введением

коэффициента k i к моменту инерции поперечного сечения балки, учитывающего податливость того или иного вида соединения (таблица 7.3).

10.4.2 Балки из цельной и клееной древесины

10.4.2.1 Максимальную высоту сечения дощатоклееных прямолинейных балок постоянной высоты, двускатных и гнутоклееных пролетом от 6 до 24 м включительно следует назначать в пределах 1/8–1/12 пролета; ширину — минимальной из условий опирания плит покрытия, прогонов или других вышележащих конструкций и отношения b / h = 1/4 – 1/8. Уклон верхней грани прямолинейных двускатных балок необходимо принимать в пределах от 2,5 % до 10 %.

10.4.2.2 Балки следует рассчитывать на прочность и жесткость. Значения максимальных прогибов не должны превышать указанных в СНиП 2.01.07. Клееным балкам с шарнирным опиранием следует придавать строительный подъем, равный 1/200 пролета.

10.4.2.3 Двускатные гнутоклееные балки с постоянной и переменной высотой поперечного сечения и криволинейным участком в середине пролета рекомендуются к применению при уклонах от 10 % до 20 %. Одна из опор в таких балках, независимо от пролета, должна быть подвижной во избежание возникновения распора.

Источник