Кабели и провода в Hi-Fi и домашнем кинотеатре

Многие годы промышленность, действующая вокруг hi-fi и hi-end машинерии, с упорством, достойным лучшего применения, внушает нам мысль о великой значимости соединительных кабелей для достижения высокого качества звукового тракта. К сожалению, наибольший вклад в пропаганду подобного шарлатанства вносят «почти независимые» аудиожурналы, которые часто оказываются единственным источником информации для подавляющего большинства любителей. Нетрудно понять сокровенные желания издателей и журналистов, ведь основным источником их существования является размещение коммерческой рекламы производителей и дистрибуторов обозреваемых продуктов.

Судя по ценам, производство всевозможных кабелей является куда более выгодным гешефтом, чем честная деятельность на ниве разработки и выпуска аппаратуры звуковоспроизведения.

Любопытно, что сами производители (по разным данным, споры ведутся уже около 30 лет) не могут объяснить на сколько-нибудь убедительном физическом уровне влияние свойств бытовых кабелей на качество полноценного аудиотракта. Здесь, по-видимому, мы имеем дело с очередной легендой XX и XXI столетий, любовно подхваченной широкими массами аудиофилов, не отягощенных знаниями на уровне школьной физики (многия знания — многия печали). Разумеется, такой публике не очень-то хочется добровольно расставаться со своими убеждениями (или им жалко потраченных впустую денег?), поэтому достаточно давно был выдуман ряд довольно оскорбительных, а на самом деле смехотворных объяснений, пригодных лишь для употребления в обществе им подобных аудиофилов. Кстати, о подлинном уровне того или иного популярного издания можно судить по количеству опубликованных тестов «шнурков».

Для примера приведем ряд наиболее одиозных постулатов, прочно прижившихся в аудиомире:

- «хороший» кабель способен улучшить звучание тракта или по крайней мере — не ухудшить, что неизбежно при использовании «плохого» кабеля;

- чем дороже кабель, тем он лучше «звучит»;

- самый лучший кабель — это тот, который сейчас интенсивнее всего раскручивается на рынке или привлекает взор большим количеством позолоты на разъемах;

- выбирая кабель из кучи аналогичных, можно отыскать самый лучший по звучанию;

- качество кабеля зависит от скорости распространения в нем сигнала по сравнению со скоростью света в вакууме;

- кабели, входящие в комплект блока, надо немедленно выбросить и заменить на новые, но по цене не менее 10% от стоимости аппаратуры;

- серебряные или покрытые тонким слоем серебра кабели звучат «звонко», а большинство медных — «нормально», а иногда и «отлично»;

- экранированные кабели имеют слишком большую емкость, поэтому они никуда не годны, и т.п.

А вот набор доморощенных «аргументов», предназначенных для повального убиения немногочисленных противников шнурковщины:

- каждый человек от рождения либо наделен способностью «слышать тракт», либо нет (очень удобная мысль для дилетантов и обскурантов. Не отличаю вольт от килограмма, но «слышу», а значит профессионально пригоден для составления тестов, написанных на им же изобретенной «аудиофене»);

- если вы не слышите разницы между «звучанием» кабелей за $20 и $500, то вы — козел (комментариев не требует);

- влияние кабелей начинает сказываться в трактах за $5000 и больше. Варианты: 50000, 100000, и так далее. (Вполне либеральная идея — если у вас нет таких денег, то и не надо соваться своим свиным рылом в наш калашный ряд);

- если вы не чувствуете появления «эмоций» при замене элементов тракта, в том числе кабелей на более «музыкальные», даже при прослушивании лично вам неприятного музыкального произведения, то вы — козел (напоминает старый анекдот: «Василий Иванович, ты палец в попе чувствуешь?»);

- спорим на ящик (варианты: вагон, железнодорожный состав) водки, что я на слух отличу предложенный вами плохой кабель от моего хорошего. (Рассчитано на то, что вы пожалеете денег на вагон водки, а вот супротивник никогда её не отдаст, если проиграет. На самом деле ничего он не отличит, если эксперимент поставить статистически грамотно, что и происходило неоднократно);

- влияние кабелей обусловлено различными физическими эффектами, не имеющими отношения к сути дела (изменениями температуры, волновыми свойствами кабелей, скин-эффектом, посторонними электромагнитными полями и пр.) (Явно прогуливали в средней школе уроки физики);

- существуют доселе неизвестные физические явления и законы, выходящие за рамки человеческого познания, которые и определяют зависимость качества тракта от качества кабелей. («Погоди, Вася, истина где-то рядом», совсем как спецагент Скалли, не правда ли?);

- а наши кабели применяются в авиакосмической технике (Полная чушь);

- вообще-то лучше всего иметь «наигранные» и «разогретые» кабели (т. е. провода, через которые многие годы протекали токи. Их находят в основном, на помойках);

- реклама от одного из фельдшеров кислых щей (к сожалению, мой талантливый коллега по институту): «Продаю полутораметровые сетевые кабели, серьезно улучшающие качество звучания». (Что только не брякнешь за лишние сто баксов в наше непростое время).

Наверно, каждый из любителей, интересующийся hi-fi и hi-end, слышал подобные заклинания. Но хватит голословно изгаляться над бедными апологетами шнурковщины (к ним не относятся профессионалы, сознательно надувающие потребителей во имя золотого тельца).

Теперь к делу. Всё сказанное ниже будет опираться на аксиому электроакустики: «Нельзя услышать то, что невозможно измерить». Разумеется, никто не отрицает значение экспертных оценок, но за последние полтора десятка лет вряд ли какая-либо авторитетная научная организация собирала группу экспертов, состоящую из профессиональных звукорежиссеров, инженеров–акустиков и неподготовленных слушателей, а затем проводила статистическую обработку результатов в соответствии с признанными международными стандартами. Занятие это дорогое и длинное, тем более, что для малых и больших нужд потребителя существуют мальчонки (девчонок почему-то мало) в популярных журналах, которым привозят из салонов кучу техники, а затем оные мальчонки её с умным видом референсно слушают, после чего тискают материалы тестов, написанные неудобоваримым английским языком в русской транскрипции. Самое интересное, что восторженные словесные оценки каждой модели совсем не соответствуют количеству проставленных звезд.

Тем более, что почти все журналы нынче обзавелись «измерительными лабораториями», собранными в офисном помещении, а не в полусвободном акустическом поле, сиречь заглушенной камере. Чаще всего такие лаборатории представляют собой персональный компьютер с измерительной платой, к которой подключен микрофон. Вот и всё. Подобные методики считаются их авторами наиболее приближенными к условиям реального размещения акустики в жилой комнате. (А мы-то мучились в свое время). В лучшем случае такие системы способны измерить амплитудно-частотные характеристики акустики по звуковому давлению на частотах не ниже 100—200 Гц.

Вместе с тем потребителю, по-видимому, хотелось бы получить какие-нибудь результаты измерений кабелей, применяемых в домашних системах. Методики этих измерений должны быть довольно простыми. Мы ведь не собираемся измерять диэлектрическую проницаемость изоляторов, пробивные напряжения, удельные емкость и индуктивность. Достаточно определить влияние кабеля на частотные и импульсные характеристики линии. Для этого необходимо лишь взять напрокат три–четыре катушки разного кабеля и иметь приличный генератор гармонического и импульсного сигналов, а также милливольтметр и осциллограф.

Измерим частотную характеристику кабеля в диапазоне от 20 Гц до 100 кГц, завал фронтов и спад верхушек импульсов формы меандра в том же диапазоне, а затем, грубо говоря, разделим полученные величины на длину кабеля в барабане. Очевидно, что наихудшие результаты должны быть получены у наиболее дешевых образцов, так что дорогой кабель нам вроде бы и не интересен.

Конечно, автору не удалось достать целый барабан кабеля, но собственные измерения, проведенные на отрезках длиной от 6 до 20 м, показали, что никаких изменений в переданном сигнале обнаружить не удалось. Это вполне соответствует результатам теоретических расчетов, в особенности при длинах отрезков от 1,5 до 3 м. Разумеется, никаких заметных на слух изменений звука при подключении любых кабелей зафиксировать не удалось, но для фанатов шнурковщины это не аргумент.

Что касается скин-эффекта (эффект протекания токов высокой частоты по поверхности проводника), то напомню некоторые простые числа: при частоте 10 КГц ток проникает в проводник с каждой стороны (по радиусу сечения) на 0,65 мм, а при частоте 100 КГц — на 0,21 мм. Диаметр акустического провода сечением 4,0 кв. мм составляет всего 2,26 мм.

Наиболее фанатичные любители известной американской фирмы Nordost Corporation (Эшленд, штат Массачусетс) провели измерения межблочного аналогового кабеля Valhalla, позиционируемого компанией как «референсный».

(Любопытно, что на карте мира, приведенной на сайте Nordost, граница между Европой и Азией проходит по линии Архангельск — Ростов-на-Дону).

Источник

Вся правда о проводах (если честно, не совсем вся, но много). Журнал «Автозвук»

Сохранить и прочитать потом —

Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.

Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома.

Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой. »

Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.

Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.

По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.

Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.

Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.

Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.

Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сделать совершенно разные по звучанию кабели. Проводники свивают под разным углом, прокладывают параллельно, разносят на разные расстояния, параллелят несколько проводников, используют проводники плоского сечения, набирают проводник из жил разного диаметра и много еще чего. Я не буду конкретно описывать каждый вариант — их огромное множество, а это означает, что единственно правильной конструкции нет. Разнесенные подальше проводники позволяют получать значения погонной емкости и индуктивности практически равными нулю — заметно возрастает детальность звучания, но теряется слитность, музыкальность. Основная задача конструкторов проводов, помимо, конечно, нейтральности и широкополосности — получить оптимальное сочетание детальность/музыкальность. Вот по этим трём критериям и стоит оценивать аудиосоединители.

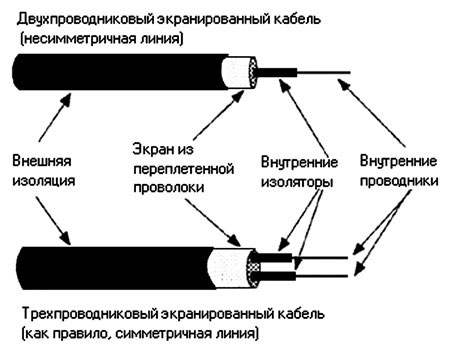

Две принципиальные конструкции кабелей с очень разнящимися характеристиками

Источник