- Определение места повреждения кабеля

- Содержание статьи

- Виды повреждений кабельных линий

- Поиск повреждений кабеля в нестандартных ситуациях к содержанию

- Обнаружение повреждения с помощью импульсов тока к содержанию

- Метод затухающего сигнала к содержанию

- Дифференциальный метод сравнения к содержанию

- Определение мест повреждений кабельных линий

Определение места повреждения кабеля

Производство и обслуживание кабелей и кабельных сетей – это хорошо знакомый и отлаженный процесс. Но повреждения кабеля всё равно случаются даже у профессионалов. Поэтому для ликвидации и предупредительной локализации повреждений очень важно иметь не только квалифицированный персонал, но и профессиональное оборудование.

Содержание статьи

Виды повреждений кабельных линий

Кабельные линии регулярно подвергаются неблагоприятному воздействию капризов природы. Но чаще всего неприятности происходят по вине человека. Например, при земляных работах или сдвигах грунта, среди самых частых причин повреждений можно назвать следующие: старение или окончание расчётного срока эксплуатации, перенапряжение, тепловая перегрузка, коррозия, неквалифицированная прокладка кабеля, дефекты производства, а также дефекты, возникающие при транспортировке и хранении.

- Короткое замыкание

Поврежденная изоляция приводит к низкоомному замыканию двух или более проводников в месте повреждения. - Замыкание на землю/ короткое замыкание на землю

Повреждения могут возникать из-за замыкания на землю (низкоомное соединение с потенциалом земли) индуктивно заземленной сети или изолированной сети, и/или из-за короткого замыкания на землю заземленной сети. Еще один вид повреждения — двойное замыкание на землю, характеризующееся двумя замыканиями на землю на разных проводниках с отдельно расположенными начальными точками. - Обрывы кабеля

Механические повреждения и движение земной поверхности могут вызвать обрывы одного или нескольких проводников. - Заплывающие повреждения

Зачастую повреждение не стабильно, носит эпизодический характер и зависит от нагрузки на кабель. Причиной может быть высыхание кабелей с масляной изоляцией при низкой нагрузке. Еще одна причина — частичный разряд вследствие старения или электрического триинга в кабелях с полимерной изоляцией. - Повреждения кабельной оболочки

Повреждения внешней кабельной оболочки не всегда ведут к немедленному выходу кабельной линии из строя, но с течением времени могут вызывать повреждения кабеля, в частности, из-за проникновения влаги и повреждений изоляции.

Один участок может состоять из отрезков различных типов кабелей, особенно в густонаселённых местах с большим скоплением инженерных коммуникаций. Используются кабели с полимерной изоляцией или пропитанной бумажной изоляцией. На практике повреждения кабеля приходится определять на всех уровнях напряжения — как в низковольтных, так и в средне- и высоковольтных системах. Поэтому для каждодневного использования целесообразно применять оборудование для поиска повреждений кабеля, разработанное для средне- и высоковольтного диапазона, однако с таким же успехом могло бы использоваться и в низковольтных системах.

Поиск повреждений кабеля в нестандартных ситуациях к содержанию

Методика поиска повреждений кабеля предполагает следующий логический порядок выполнения действий в четыре этапа: При анализе повреждения устанавливаются характеристики дефекта и определяется дальнейшие действия. При предварительной локализации дефекта определяется место дефекта с точностью до одного метра. Далее выполняется точная локализация места повреждения, чтобы по возможности ограничить объем экскавации грунта и минимизировать время ремонта.

- анализ повреждения;

- предварительная локализация

- идентификация кабелей

- точная локализация

Повреждения кабеля необходимо локализовать быстро и точно, чтобы обеспечить условия для последующих ремонтных работ и ввода линии в эксплуатацию. Как можно быстрее и как можно точнее: главное — правильно выбрать метод измерения!

При работе с протяжёнными кабельными линиями может случиться так, что распространённый метод импульсной рефлектометрии окажется непригодным по причине слишком сильного угасания измерительного импульса или его отражения. Здесь на помощь может прийти метод импульсного тока (ICM). Для поиска заплывающих, т.е. нерегулярных и зависящих от напряжения повреждений – отлично подходит метод затухающего сигнала (Decay).

В случае, если наиболее распространённые методы определения мест повреждений кабеля, такие как метод импульсной рефлектометрии (TDR) или метод вторичного импульса/мультиимпульсный метод (SIM/MIM) оказались неэффективными, причиной может быть слишком сильное угасание измерительного сигнала на больших расстояниях, существенно усложняющее оценку импульса. Другой причиной может стать высокая ёмкость кабеля, препятствующая импульсному разряду, используемому в методе SIM/MIM, поскольку при выполнении SIM-измерения емкость импульсного конденсатора должна значительно превышать ёмкость кабеля. Поэтому в случае очень длинных кабелей рекомендуется использовать другой метод, а именно — метод импульсного тока ICM (Impulse Current Method).

Первая возможность — с помощью импульсного генератора с замкнутым импульсным переключателем зарядить кабель постоянным током до напряжения пробоя, что позволит использовать собственную ёмкость кабеля. Это повысит потенциальную ёмкость импульса. Тогда расстояние от импульсного генератора до повреждения импульсная энергия будет преодолевать не самостоятельно, а «переноситься» ёмкостью кабеля. Кроме того не требуется учитывать время ионизации, как в случае с импульсами.

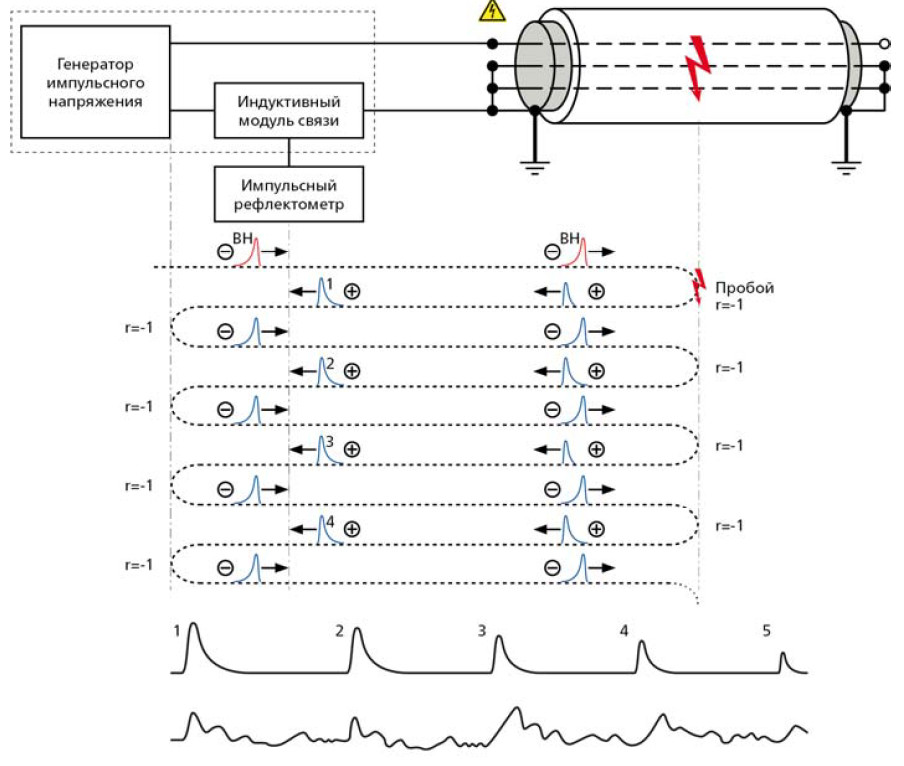

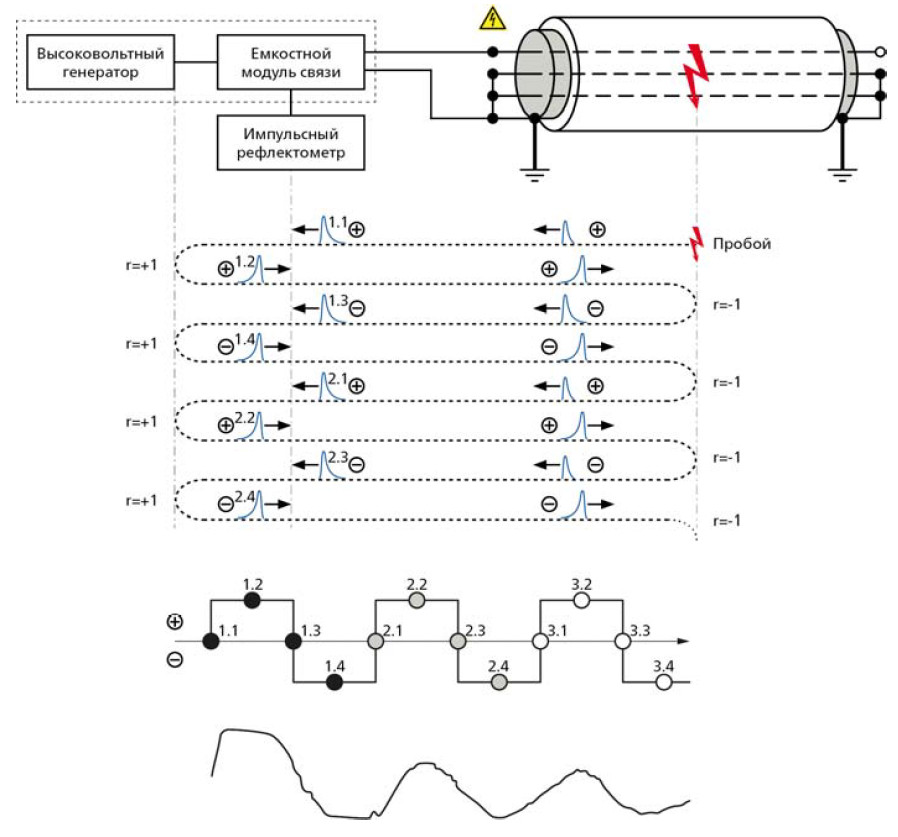

Обнаружение повреждения с помощью импульсов тока к содержанию

При использовании метода импульсного тока в кабель подается импульс напряжения, чтобы в месте повреждения спровоцировать пробой. Этот пробой приводит к возникновению переходной волны, которая несколько раз проходит между местом повреждения и концом кабеля. При этом в каждой точке отражения она меняет свою полярность, поскольку в обоих случаях речь идет о низкоомных соединениях.

На основании интервала времени, с которым повторяется это отражение, можно определить расстояние до места повреждения (l=t*v/2 — измерительный кабель). Такой метод лучше всего предназначен для работы с длинными кабелями, поскольку распространяющийся по кабелю импульс очень широк (высокая энергия импульса).

У коротких кабелей множественные отражения накладываются друг на друга, что не позволяет определить временной интервал. Однако при использовании с длинными кабелями метод импульсного тока даёт хорошие результаты предварительной локализации дефектов.

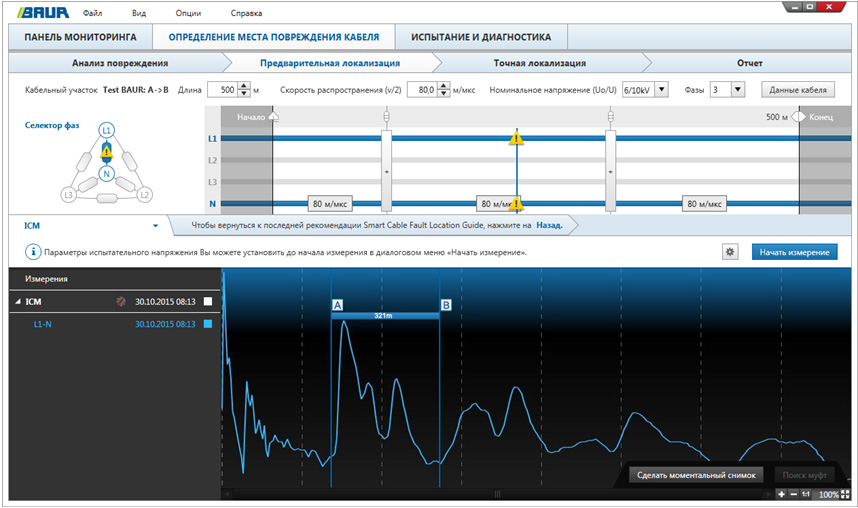

Для анализа переходного импульса служит индуктивный датчик, регистрирующий ток в кабельной оболочке. Сигналы датчика отображаются с помощью импульсного рефлектометра (приборы BAUR серии IRG). На основании интервала времени между вторым и третьим, или между третьим и четвертым импульсом можно рассчитать расстояние. Для этого пользователю необходимо лишь отметить два следующих друг за другом пика или фронта отображаемой прибором IRG переходной волны. Расстояние от генератора импульсного напряжения до места повреждения равняется разнице рассчитанных прибором расстояний в метрах до обоих пиков (см. рис. ниже).

Расстояние до повреждения наглядно определяется по графику программного обеспечения импульсного рефлектометра. Чтобы на экране были отображены по возможности все пики этой переходной волны, диапазон расстояния импульсного рефлектометра IRG следует настроить таким образом, чтобы он в несколько раз превышал длину кабеля.

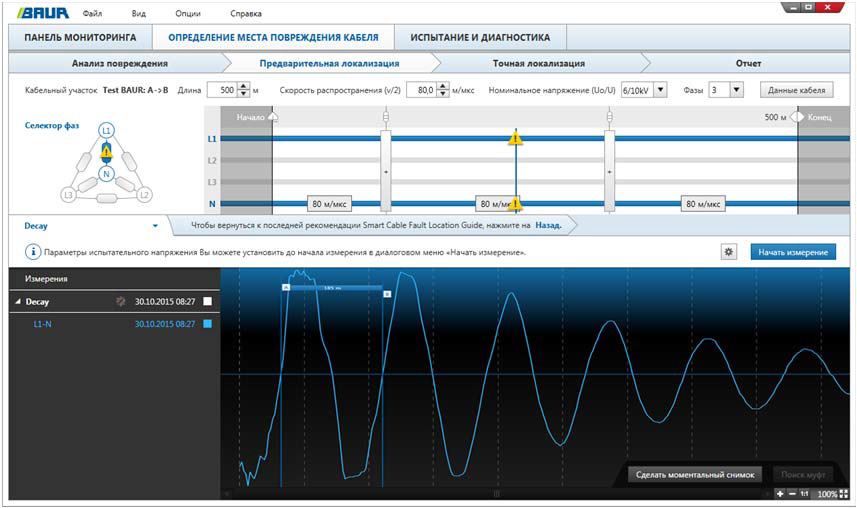

Метод затухающего сигнала к содержанию

Для трудно обнаруживаемых повреждений и, прежде всего, для повреждений, возникающих при высоких напряжениях подходит метод затухающего сигнала.

Большинство повреждений средне- и даже высоковольтных кабелей можно определить с помощью стандартного импульсного напряжения до 32 кВ. Однако в случае периодически возникающих повреждений (заплывающих повреждений) может произойти так, что это напряжение является недостаточным для возникновения пробоя и не даёт возможности достоверно определить место повреждения. Тогда добиться цели позволит метод затухающего сигнала (метод Decay).

При использовании данного метода кабель подключается к источнику испытательного напряжения и его ёмкость «заряжается» до тех пор, пока воздействующее напряжение не приведет к пробою.

В случае использования метода затухающего сигнала, импульсный рефлектометр выполняет оценку волны напряжения, осциллирующей после пробоя между источником напряжения и местом повреждения. В качестве датчика используется емкостный делитель напряжения.

Оценка полученных данных также проста, как и при использовании метода ICM, выполняется с помощью импульсного рефлектометра IRG. На диаграмме оценки пользователь отмечает два следующих друг за другом положительных пика напряжения, фронта кривой напряжения или, например, две точки прохождения кривой через нуль и считывает расстояние. Разница этих двух значений, деленная на 2, за вычетом длины измерительного кабеля образует расстояние до повреждения.

Поскольку у источника генератора высокий выходной импеданс, напряжение отражается только в месте повреждения, прибор самостоятельно рассчитывает отображаемое расстояние по заданной формуле.

Как и при использовании метода импульсного тока, настройки для отображения результата должны быть сделаны таким образом, чтобы зона отображения в несколько крат превышала длину кабеля. Это позволит показать несколько осцилляций.

Дифференциальный метод сравнения к содержанию

Ещё один проверенный метод определения повреждений кабельных линий – это дифференциальный метод сравнения.

Дифференциальный метод сравнения или дифференциальный метод относится к методам предварительной локализации повреждений кабеля. Используется в разветвленных электросетях, где стандартные рефлектометрические методы не могут дать необходимых результатов. Этот метод позволяет выполнять предварительную локализацию высокоомных и заплывающих повреждений. Название «дифференциальный метод сравнения» происходит от того, что выполняется сравнение двух параллельно полученных ICM-графиков, возникающих после подачи импульсной волны. Для этого генератор импульсной волны одновременно подсоединяется к поврежденной и к исправной фазе. Измерение методом импульсного тока выполняется один раз без перемычки и второй раз — с установленной в конце кабеля перемычкой между исправной и поврежденной фазой.

Если повреждение расположено на главной жиле между генератором и перемычкой, измерительный прибор выдаёт расстояние от перемычки до места повреждения. Однако если повреждение расположено на ответвлении, то измерение показывает расстояние от перемычки до начала этого ответвления.

По причине сложности и трудоемкости процесса реализации данного метода, он используется относительно редко – только в случае нечасто встречающихся разветвленных средневольтных сетей.

В оборудовании BAUR используются все современные методы измерения с максимальным уровнем поддержки в процессе поиска повреждений.

Источник

Определение мест повреждений кабельных линий

Виды повреждений кабельных линий.По характеру повреждений в трехфазных кабельных линиях различают следующие их виды: повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной фазы на землю; повреждение изоляции, вызывающее замыкание двух или трех фаз на землю либо двух или трех фаз между собой; обрыв одной, двух или трех фаз без заземления или с заземлением как оборванных, так и необорванных жил; заплывающий пробой изоляции; повреждения линии одновременно в двух или более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных групп.

Аналогичные виды повреждений могут быть и в четырех-жильных кабельных линиях до 1000 В.

Наиболее распространенным видом повреждения кабельных линий является повреждение изоляции между жилой и металлической оболочкой кабеля или муфты, т.е. однофазное повреждение.

Для определения места повреждения необходимо иметь малое переходное сопротивление в месте повреждения кабельной линии. Снижение переходного сопротивления до необходимого уровня осуществляется прожиганием изоляции в месте повреждения кенотронно-газотронной установкой.

При прожигании мест повреждений кабельных линий, проложенных в туннелях, коллекторах, подвалах и других помещениях, необходимо выставлять наблюдателей для обнаружения мест повреждений и предотвращения возможности возгорания кабелей.

Перед производством измерений кабельная линия должна быть отсоединена разъединителями от питающего источника, а от линии должны быть отсоединены все электроприемники.

После проведения всех необходимых измерений составляется схема вида повреждения кабельной линии, которая заносится в протокол измерения.

Методы определения мест повреждений кабельных линий. Вкабельных линиях определяют сначала зону повреждения, а затем уточняют место повреждения непосредственно на трассе.

Для определения зоны повреждения линии применяют следующие методы: импульсный, колебательного разряда, петли и емкости.

Для определения места повреждения непосредственно на трассе рекомендуется применять следующие методы: индукционный, акустический и метод накладной рамки.

Импульсный методприменяется для определения расстояния до места повреждения в кабельных и воздушных линиях (при однофазных и межфазных замыканиях, а также при обрывах жил).

Работы производят с помощью приборов ИКЛ-5, Р5-1А, Р5-5, которые посылают в кабель кратковременный импульс переменного тока. Дойдя до места повреждения, импульс тока отражается и возвращается обратно. Характер повреждения кабеля (короткое замыкание или обрыв) определяют по изображению, появляющемуся на экране электронно-лучевой трубки. Расстояние до места повреждения можно определить, зная время прохождения импульса и скорость его распространения.

При измерениях приборами ИКЛ-5, Р5-1А погрешность обычно не превышает 1,5 %, а прибором Р5-5 — 0,5 %, что вполне допустимо. Достоинствами этого метода являются быстрота, наглядность и простота измерений; возможность определения любых видов повреждений, в том числе в разных местах кабеля при условии, что переходное сопротивление не превышает 200 Ом. При этом, как правило, достаточно произвести измерения только на одном конце линии, не производя никаких присоединений на противоположном ее конце, а путем непосредственного измерения расстояний от конца линии до места повреждения кабеля по экрану или шкале калиброванной задержки независимо от длины и типа кабельной линии.

Метод колебательного разрядазаключается в измерении периода (полупериода) свободных колебаний, возникающих в заряженной кабельной линии при пробое изоляции в месте повреждения от выпрямительной установки. При пробое изоляции происходит разряд в кабеле колебательного характера. Период колебаний Т этого разряда соответствует времени четырехкратного пробега волны до места повреждения, поэтому

где 1Х — расстояние до места пробоя, м; v — скорость распространения волны колебания, равная 160-Ю 3 км/с.

Обычно прибором ЭМКС-58М измеряют только время полупериода колебания. Тогда lx = t / 2v .

Расстояние до места повреждения фиксируется по шкале прибора, градуированной в километрах.

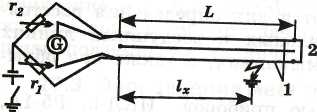

Метод петлиприменяют для определения зоны повреждения при одно- и двухфазных замыканиях при наличии одной неповрежденной жилы или параллельного кабеля с неповрежденными жилами.

Метод основан на принципе измерительного моста постоянного тока, позволяющего определить отношение сопротивлений поврежденной жилы кабеля от места измерения до точки замыкания и обратной петли. Для этого поврежденную и неповрежденную жилы кабеля соединяют на одном конце линии перемычкой в форме петли (рис. 10.1). В результате образуется четырех -плечевой мост: регулируемые сопротивления г\, г 2 и сопротивления жил кабеля (поврежденной и неповрежденной).

|

Рис. 10.1. Схема определения места повреждения кабеля

1 — фазы испытываемой кабельной линии; 2 — перемычка (зако-ротка); г\, г2 —регулируемые плечи моста; L — длина кабельной линии; 1Х — расстояние от конца линии до места повреждения

После уравновешивания моста с помощью сопротивлений . L и г2 расстояние от места измерения до места повреждения линии определяется по формуле

lx = 2Lrx 1<гх + г2), м, где L — длина кабельной линии, м.

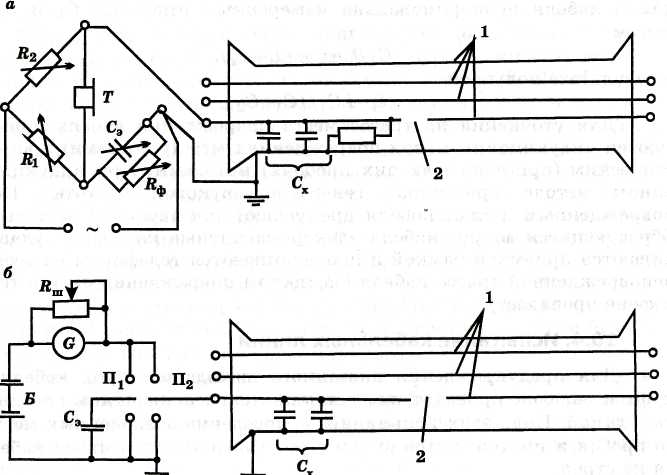

Метод емкости применяют для определения зоны повреждения при обрывах одной или нескольких жил кабельной линии, если хотя бы с одной стороны от повреждения изоляция не пробита. Основа метода — зависимость емкости кабеля от его длины. Емкость оборванной жилы измеряют с помощью моста переменного тока (рис. 10.2, а) или баллистического гальванометра на постоянном токе (рис. 10.2, б).

Рис. 10.2. Схемы определения зоны повреждения методом емкости: 1 — жилы испытываемого кабеля; 2 — место обрыва жилы; Пх, П2 — переключатели; Сх — емкость в оборванной фазе; Сэ> -Кф — регулируемые емкость и сопротивление; Rj_, R2 — регулируемые сопротивления по мостовой схеме; Т — телефон; G — гальванометр; Б — источник питания; Дш — резистор

В первом случае плечи моста переменного тока образуются регулируемыми комбинированными сопротивлениями ii^ и R2, емкостью измеряемой жилы Сх и эталонной емкостью Сэ с регулируемым сопротивлением Лф. К одной диагонали моста подводят переменное напряжение звуковой частоты (обычно 1000 Гц), ко второй — подключают телефон или усилитель переменного тока со стрелочным индикатором. Регулируя сопротивления Щ и R2, эталонную емкость Сэ и сопротивление Лф, получают практически равные по величине и фазе падения напряжений на сопротивлениях i?! и i?2- Это соответствует минимальной слышимости (или минимальному отклонению стрелки индикатора), т.е. равновесию плеч моста Ri/R2=Cx/C3. Из полученного соотношения определяют емкость измеряемой жилы относительно земли:

Например, при обрыве жилы кабеля без заземления измеряется емкость оборванной жилы с обоих концов. Считая, что длина кабеля пропорциональна измеренным емкостям Сх и С2, имеем

в результате получаем

ixt/Wt+Ci). Для уточнения на трассе места повреждения кабеля пользуются индукционным (при повреждениях между жилами) и акустическим (при заплывающих пробоях) методами. При индукционном методе применяют генератор звуковой частоты. По поврежденным жилам кабеля пропускают ток звуковой частоты. Образующиеся вокруг кабеля электромагнитные колебания улавливаются приемной рамкой и прослушиваются телефоном на всей неповрежденной трассе кабеля (за местом повреждения звук в телефоне пропадает).

Источник