Как рассчитать сегмент кабеля

В силовых кабелях большого сечения жилы, как правило, используют не круглого, а секторного сечения. В зависимости от назначения кабеля он может содержать 3 или 4 жилы. В которых 3 жилы содержит кабель 6 — 10 кВ (фазы А, В, С), а 4 жилы кабель до 1 кВ (те же А, В, С и нейтраль N). Соответственно, для эффективного заполнения объёма кабеля геометрия секторных жил для высоковольтных и низковольтных кабелей разная.

Секторные жилы (высоковольтный — 3, низковольтный — 4)

Определить геометрическое сечение секторной жилы можно разными способами: по таблицам, из площади сектора, из объёма отрезка жилы и по весу.

Таблицы определения сечения секторных жил

В настоящее время в Интернет распространены две таблицы соотношений сечений и геометрических размеров кабельных жил. Во многом они похожи, но есть и расхождения. Вероятнее всего эти таблицы составлены путём непосредственных измерений ширины и толщины.

Таблица 1

| Назначение и конструкция кабеля | Высота h ширина b | Высота и ширина сектора, для жил сечением, мм² | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |||

| Трехжильные однопроволочные, 1-10 кВ | h, мм | 5,5 | 6,4 | 7,6 | 9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 14,4 | |

| b, мм | 9,2 | 10,5 | 12,5 | 15 | 16,6 | 18,4 | 20,7 | 23,8 | ||

| Трехжильные многопроволочные, 1-10 кВ | h, мм | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,2 | 15,2 | |

| b, мм | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||

| Четырехжильные однопроволочные, 1 кВ | h, мм | — | 7 | 8,2 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | — | |

| b, мм | — | 10 | 12 | 14,1 | 16 | 18 | 18 | — | ||

Таблица 2

| Секторные жилы для 3-х жильных кабелей | Секторные жилы для 4-х жильных кабелей | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Номинальное сечение S, мм² | Однопровол. | Многопровол. | Номинальное сечение S, мм² | Однопровол. | Многопровол. | ||||

| h, мм | b, мм | h, мм | b, мм | h, мм | b, мм | h, мм | b, мм | ||

| 25 | 4,6 | 7,7 | • | • | 25 | 5,2 | 7,2 | • | • |

| 35 | 5,5 | 9,0 | • | • | 35 | 6,1 | 8,4 | • | • |

| 50 | 6,4 | 10,5 | • | • | 50 | 7,1 | 9,8 | • | • |

| 70 | 7,6 | 12,5 | 8,3 | 13,0 | 70 | 8,7 | 12,0 | 9,2 | 12,0 |

| 95 | 9,0 | 14,8 | 9,8 | 15,5 | 95 | 10,1 | 14,1 | 11,0 | 14,6 |

| 120 | 10,1 | 16,6 | 11,0 | 17,5 | 120 | 11,4 | 15,8 | 12,3 | 16,3 |

| 150 | 11,2 | 18,4 | 12,6 | 20,1 | 150 | 12,8 | 17,7 | 13,7 | 18,3 |

| 185 | 12,6 | 20,7 | 14,0 | 22,9 | 185 | 14,2 | 19,7 | 15,4 | 20,7 |

| 240 | 14,4 | 23,9 | 16,0 | 26,5 | 240 | • | • | 17,4 | 24,3 |

Относится к этим данным как к обязательным нельзя, так как геометрия секторных жил, как впрочем, и реальное сечение не нормируется. Нормируется электрическое сопротивление (ГОСТ 22483-2012)

Замеряем толщину жилы по высоте и ширине. Полученные значения в 18,3 и 11,2 мм ищем по таблицам. Жила однопроволочная от трёхжильного (высоковольтного) кабеля. Наиболее близки в таблице 2 значения 11,2; 18,4 мм. Это соответствует сечению в 150 мм².

Расчёт сечения жилы из площади сектора

Метод расчёта площади сечения жилы по площади сектора основан на том, что сечение комплекта секторных жил сложенных вместе представляет собой круг. Соответственно толщина одной жилы r является радиусом этого круга. Остаётся только разделить площадь круга на количество жил или на отношение угла сектора α к 360°.

где π – 3.14… α – угол сектора круга n – количество жил в сердечнике кабеля

Точность этого метода сомнительна, так как реальный срез секторной жилы не совсем гометрический сектор. Все углы проводника закруглены, и толщина жилы меньше радиуса круга. Чтобы убедится в неточности метода расчёта через сектор можно сравнить площади сечения, полученные с его помощью, и табличные данные (таблицы 3 и 4 ↓ ↓ ↓).

Таблица 3

| Толщина кабельной жилы, мм | 5,5 | 6,4 | 7,6 | 9 | 10,1 | 11,3 | 12,5 | 14,4 |

| 31,7 | 42,9 | 60,5 | 84,8 | 106,8 | 133,7 | 163,6 | 217,1 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Площидь сечения по таблице 1, мм² | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |

| Отношение табличного значения к расчётному | 1,10 | 1,17 | 1,16 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,13 | 1,11 |

| Средняя поправка к формуле 2 ( | 1,13 | |||||||

Таблица 4

| Толщина кабельной жилы, мм | 7 | 8,2 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 |

| 38,5 | 52,8 | 72,4 | 91,6 | 113,1 | 136,8 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Площидь сечения по таблице 1, мм² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |

| Отношение табличного значения к расчётному | 1,3 | 1,33 | 1,31 | 1,31 | 1,33 | 1,35 |

| Средняя поправка к формуле 2 ( | 1,32 | |||||

Не смотря на серьезные отклонения в значениях метод можно использовать. Для того, что бы получить адекватные результаты достаточно умножить значение полученные в формуле 1 на коэффициент полученный в таблицах 3 и 4. Итоговая формула будет выглядеть так:

где: k – коэффициент из таблиц 3 или 4 («1,13» для трёхжильного и «1,32» для четырёхжильного кабеля); r – толщина жилы; n – количество жил в сердечнике

Способ расчёта хорош для более редких кабелей с секторными жилами на 2, 5 или 6 проводников. Для двухжильного кабеля в расчёте площади сечения , так как радиус тут определить довольно точно. Для 5-ти и 6-ти -жильных кабелей коэффициент .

Расчёт сечения по объёму

В основе метода закон Архимеда. Этот метод позволяет измерить площадь сечения любого профиля: швеллера, уголка, жилы кабеля и т.п. Для измерений нужен сосуд с делениями в миллилитрах достаточного объёма (мензурка, мерный стакан) и линейка.

Исследуемый отрезок жилы помещается в мерный стакан и заливается водой до полного погружения образца. По шкале на стакане определяется объём V1. Предположим, 200 миллилитров. Отрезок кабельной жилы вынимается из воды. Воде с него дают стечь обратно в стакан. Проверяется объём жидкости без образца. Предположим, уровень V2 = 185 миллилитров. То есть наш образец имеет объём или в переводе на кубические миллиметры 15000 мм³.

Измерение L

Далее линейкой или штангенциркулем измеряем длину исследуемой жилы в миллиметрах (L). Для примера L = 60 мм. Формула расчёта . То есть S = 15000 / 60 = 250 (мм²)

Можно измерить объём в другой последовательности. Сначала залить воду и измерить её объём V1. Затем погрузить в неё жилу и замерить V2. Такая последовательность будет более точной, так как будет отсутствовать погрешность от воды, остающейся на мокром металле в первом варианте.

Метод может давать ошибку в многопроволочных жилах, так как между отдельными проволоками, вероятно, останутся воздушные пузыри. В таком случае лучше разобрать проводник на отдельные проволоки и погрузить их в воду россыпью.

И в первом и во втором случае воздушные пузыри в воде нужно стряхивать.

Форма расчёта сечения по длине и весу

Потребуются достаточно точные весы и рулетка.

Метод основан на расчёте сечения из длины, массы и табличной плотности металла жилы. Формула плотности Замерив массу и зная табличное значение плотности можно узнать объём образца .

Измерив длину жилы из объёма () можно рассчитать её сечение . Итоговая формула:

Измерение L

Источник

Расчет поперечного сечения секторной жилы кабеля

В данной статье будет рассматриваться расчет поперечного сечения секторной жилы кабеля.

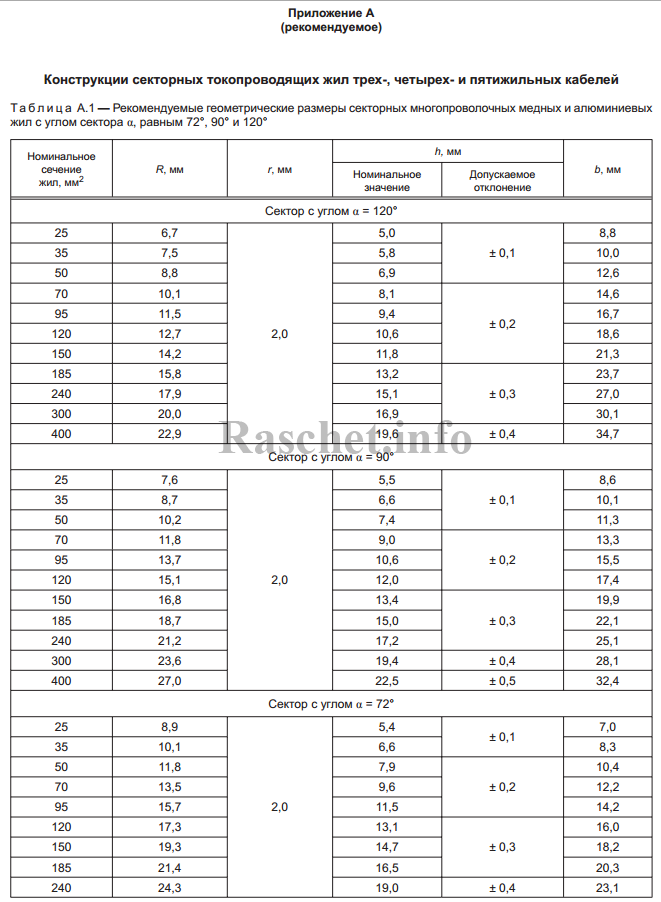

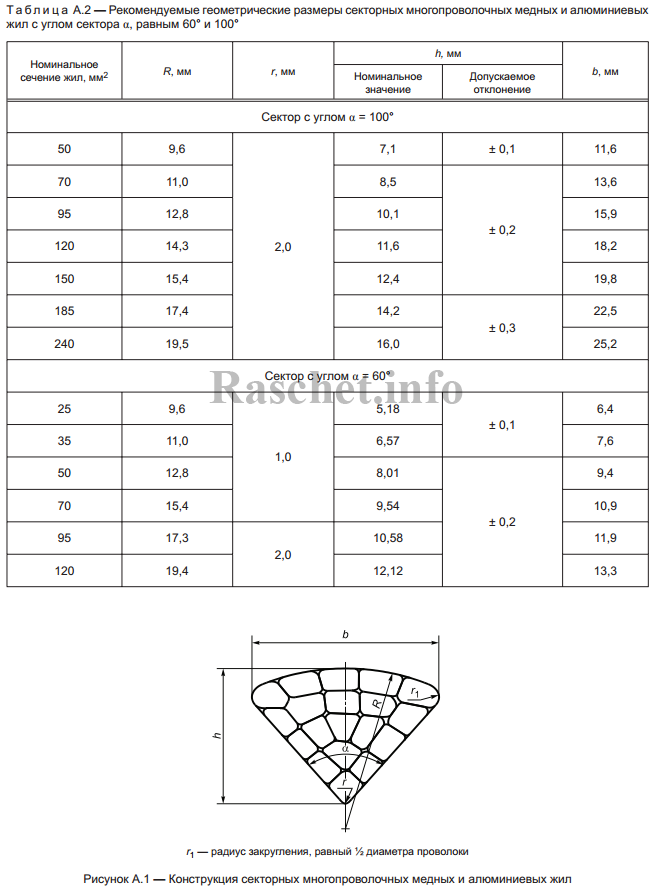

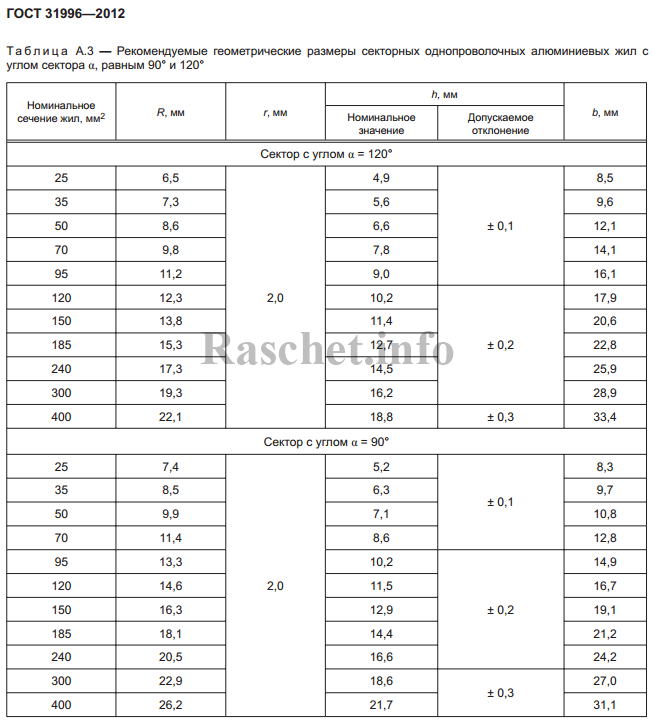

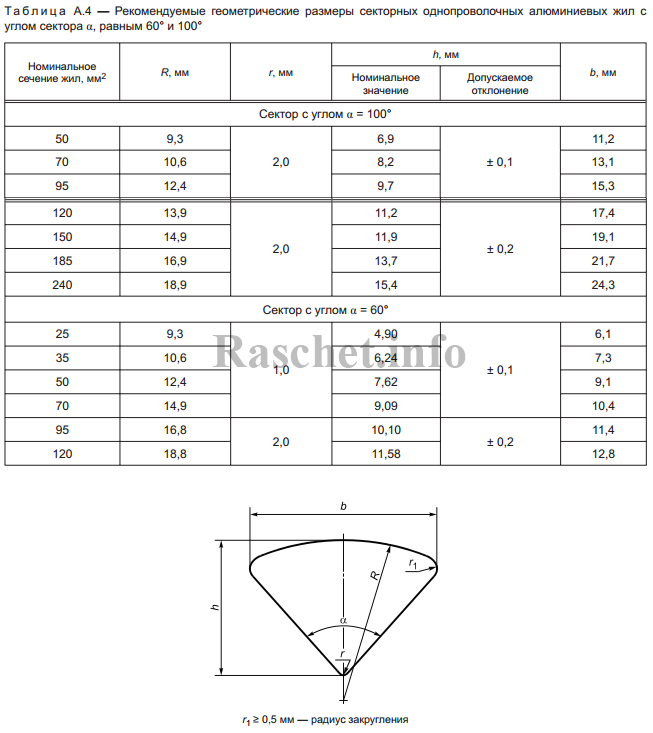

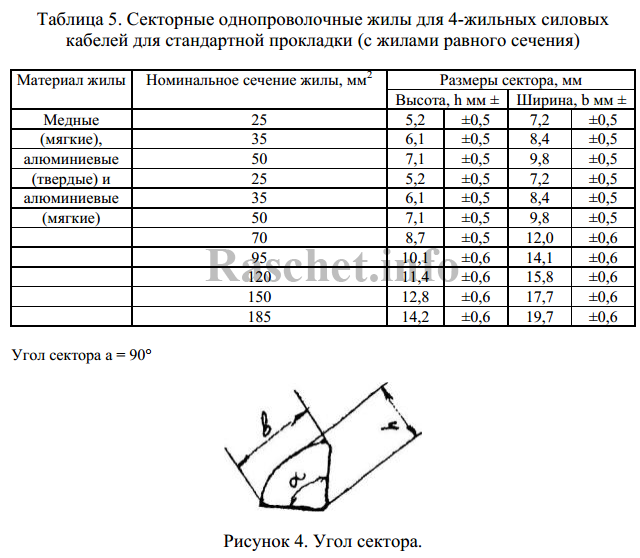

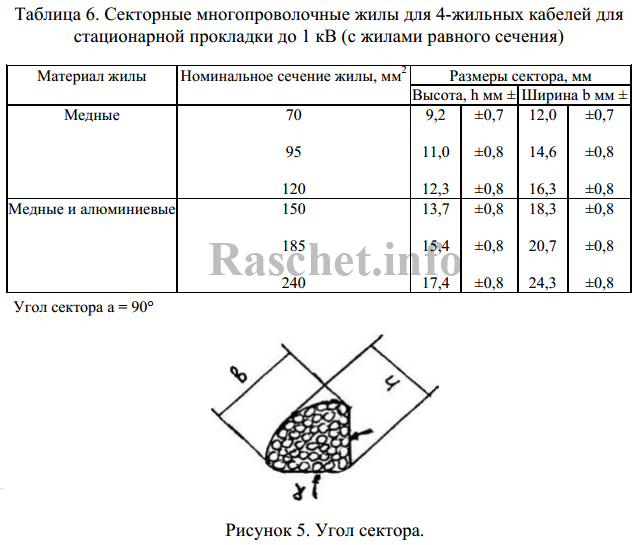

1. Размеры секторных токопроводящих жил трех-, четырех- и пятижильных кабелей представлены в ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ» Приложение А, Таблицы А1 – А4.

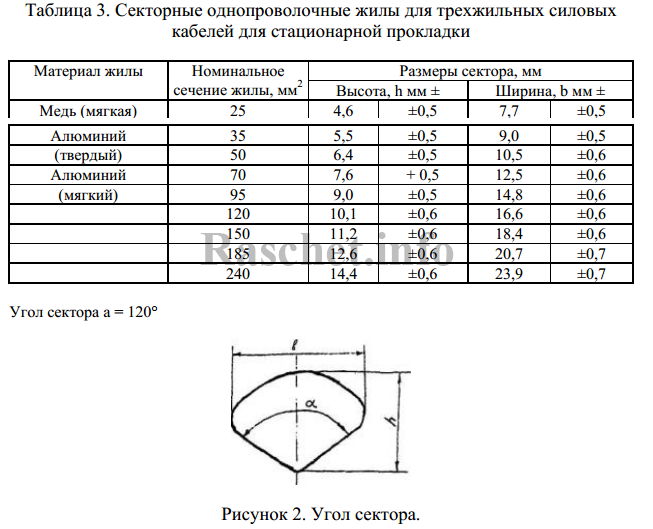

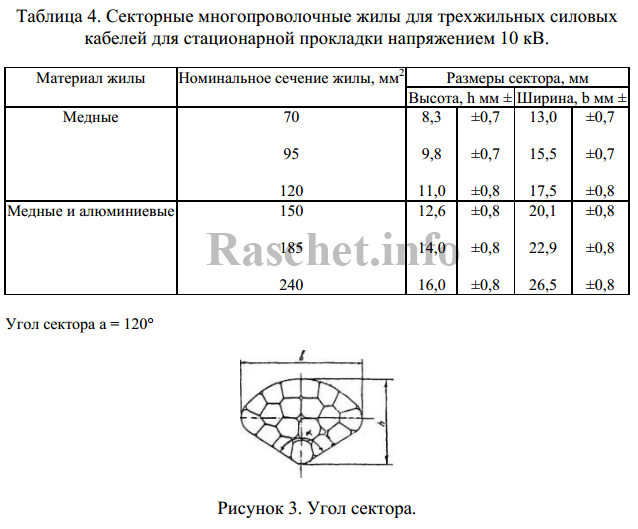

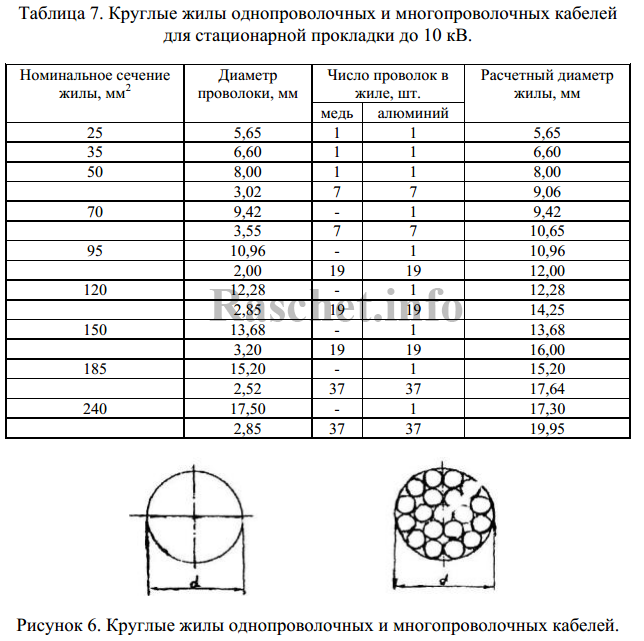

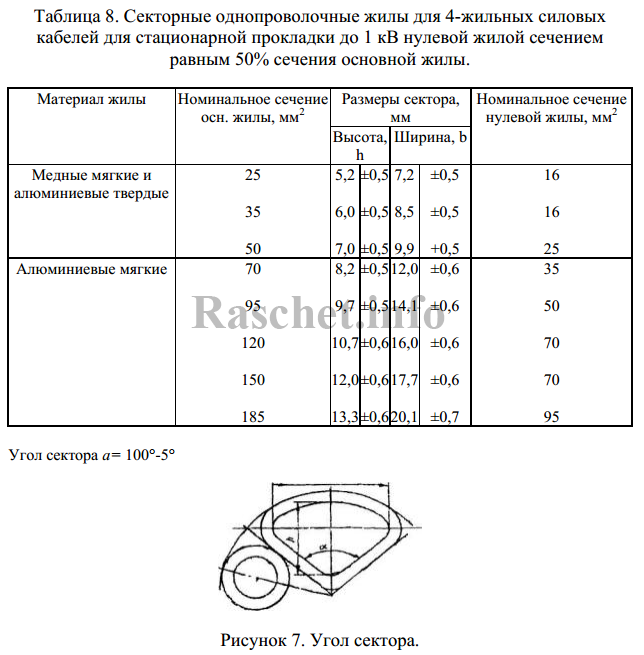

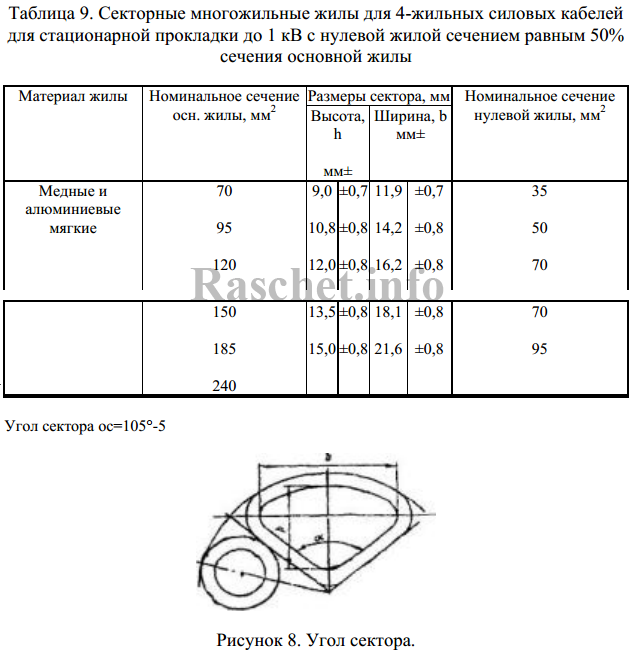

2. Справочные размеры токопроводящих жил на напряжение 0,4 – 10 кВ указаны в таблицах 3-9 [Л1, с.14-19]:

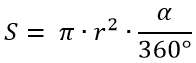

Что бы рассчитать поперечное сечение секторной жилы, нужно исходить из того, что сечение комплекта секторных жил сложенных вместе представляет собой круг. Соответственно площадь сектора можно посчитать, через угол и радиус сектора:

- α – угол сектора;

- r – радиус сектора;

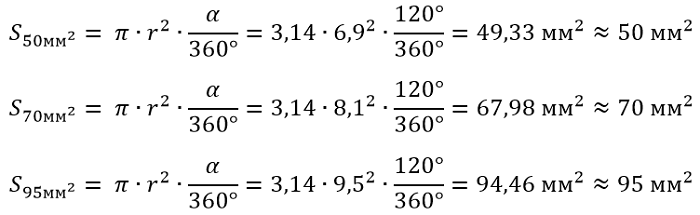

Для примера рассчитаем поперечное сечение токопроводящих жил для трехжильных кабелей сечением: 50; 70; 95 мм2 с углом сектора, α = 120 °, используя размеры сектора из таблицы 3 [Л1, с.14] и сравним полученные значения с табличными.

- r = h = 6,4 +0,5 = 6,9 мм – радиус (высота) сектора для кабелей сечением 50 мм2, согласно таблицы 3 [Л1, с.14];

- r = h = 7,6 +0,5 = 8,1 мм – радиус (высота) сектора для кабелей сечением 70 мм2, согласно таблицы 3 [Л1, с.14];

- r = h = 9,0 +0,5 = 9,5 мм – радиус (высота) сектора для кабелей сечением 95 мм2, согласно таблицы 3 [Л1, с.14];

Как видно из результатов расчета полученные значения практически совпадают с табличными.

Если Вам нужно определить активное и индуктивное сопротивление кабеля посмотрите статью: «Определение сопротивления кабелей на напряжение 6 — 35 кВ«

1. Эксплуатация кабельных сетей. Чепурной И.И., 2015 г.

Источник

Расчет максимальной длины сегмента сети и работоспособности сети

При расчете работоспособности сети пользуются двумя моделями.

Первая модель определяет правила конфигурации сети:

— сегменты, выполненные на электрических кабелях (витых парах) не должны быть длиннее 100 м. Это относится к кабелям всех возможных категорий – 3, 4 и 5, к сегментам 100BASE-T4 и 100BASE-TX;

— сегменты, выполненные на оптоволоконных кабелях, не должны быть длиннее 412м;

— если используются адаптеры с внешними (выносными) трансиверами, то трансиверные кабели не должны быть длиннее 50 см [8] .

Первая модель выделяет три возможных конфигурации сети Fast Ethernet:

— соединение двух абонентов (узлов) сети напрямую, без репитера или концентратора. Абонентами при этом могут выступать не только компьютеры, но и сетевой принтер, порт коммутатора, моста или маршрутизатора. Это соединение называется соединением DTE-DTE или двухточечным;

— соединение двух абонентов сети с помощью одного репитерного концентратора класса I или класса II;

— соединение двух абонентов сети с помощью двух репитерных концентраторов класса II. При этом предполагается, что для связи концентраторов всегда используется электрический кабель длиной не более 5 м. Концентраторы класса II имеют меньшую задержку, поэтому их может быть два. Использование трех концентраторов не допускается в соответствии с моделью 1 ни в коем случае.

В нашем случае подключение выполняется при помощи коммутаторов, то есть можно считать, что мы имеем частный случай двуточечного соединения. При такой конфигурации действуют следующие правила:

— электрический кабель не должен быть длиннее 100 м;

— полудуплексный оптоволоконный не должен быть длиннее 412м;

— полнодуплексный оптоволоконный – 2000 м [8] .

Учебный корпус №1 входит в состав учебной локальной сети, находится на третьем уровне иерархии, так как соединение выполнено в такой последовательности:

Интернет-сервер → оптоволоконный кабель → коммутатор→ витая пара → файл-сервер → витая пара → коммутатор → витая пара → оконечный узел.

Курсивом выделены типы линий связи.

Длина полудуплексного оптоволоконного кабеля от серверной на крыше общежития до серверной в учебном корпусе = 105 м.

Самая удаленная аудитория от серверной учебного корпуса №1 аудитория №217 на втором этаже. Длина кабеля от серверной до коммутатора в кабинете = 37 м.

Площади аудиторий не превышают 52 м 2 , так как площадь самой большой аудитории №217 равна:

8.2 * 6.3 = 51.66 м 2 .

Следовательно, максимальная длина кабеля от коммутатора до рабочего компьютера не превысит сумму длин трех сторон аудитории:

8.2 + 6.3 + 8.2 = 22.7 м,

что не превышает максимально разрешенную длину кабеля участка сети (100 метров).

Длина сегментов сети не превышает регламентируемую правилами.

Вторая модель основана на вычислении суммарного времени прохождения сигнала по сети. В Fast Ethernet максимальное количество репитеров и концентраторов не вызывает недопустимого сокращения межкадрового интервала. Величины задержек приведены в таблице 4.

Таблица 4 – двойные задержки компонентов сети Fast Ethernet (в битовых интервалах)

| Тип сегмента | Задержка на метр, бт | Макс, задержка, бт |

| Два абонента TX/FX | ||

| Два абонента Т4 | ||

| Один абонент Т4 и один TX/FX | ||

| Сегмент на кабеле категории 3 | 1.14 | 114 (100м) |

| Сегмент на кабеле категории 4 | 1.14 | 114 (100м) |

| Сегмент на кабеле категории 5 | 1.112 | 111.2 (100м) |

| Экранированная витая пара | 1.112 | 111, 2 (100м) |

| Оптоволоконный кабель | 1.0 | 412 (412м) |

| Репитер (концентратор) класса I | ||

| Репитер (концентратор) класса II с портами TX/FX | — | |

| Репитер (концентратор) класса II с портами Т4 | — |

Выше мы выделили максимальный путь в сети. Выполним расчет полного двойного времени прохождения, для этого умножим длину сегмента на величину задержки на метр, взятую из второго столбца таблицы. Выполним расчет.

Формула расчета временной задержки для кабеля:

где L – длина кабеля в метрах,

tmax – максимальное время задержки на метр,

2 – прохождение сигнала в двух направлениях.

105 * 1.0 * 2= 210 битовых интервалов.

Витая пара 5 категории:

37 * 1.112 * 2= 82.288 битовых интервалов.

Витая пара 3 категории (для аудитории):

22.7 * 1.4 * 2 = 63.56 битовых интервала.

Суммируем задержки сегментов сети и прибавим величину задержки приемопередающих узлов:

210 + 82.288 + 63.56 + 100 = 455.848 битовых интервалов.

Считается, что сеть работоспособна, если суммарная задержка не превышает 512 битовых интервалов. 455.848

Источник