- Километрическое (погонное) затухание оптического кабеля – понятие, значение, измерение

- Типичные значения километрического затухания (нормы затухания) на различных длинах волн.

- Расчёт затухания в оптических линиях

- Километрическое (погонное) затухание оптического кабеля – понятие, значение, измерение

- Типичные значения километрического затухания (нормы затухания) на различных длинах волн.

- Оптический бюджет

- Оптический бюджет (энергетический потенциал)

- Методическое пособие к дисциплине «Специальная технология» (стр. 8 )

- ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Километрическое (погонное) затухание оптического кабеля – понятие, значение, измерение

Километрическое, или погонное затухание оптического кабеля (затухание в оптическом волокне на километр) — это величина затухания мощности оптического сигнала на 1 километре оптического волокна.

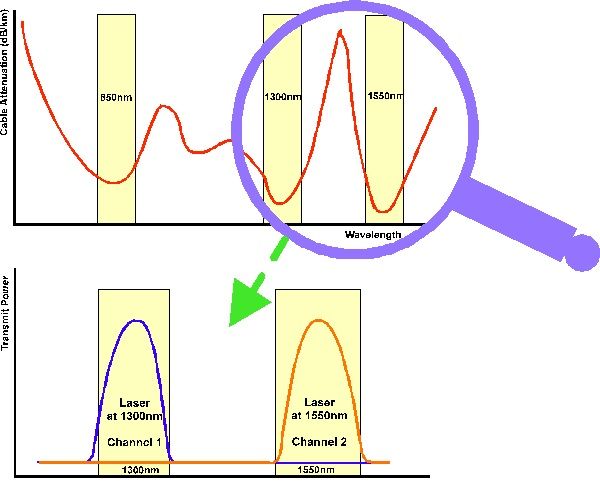

Затухание в оптическом волокне на километр измеряется в дБ/км (децибел / километр). Оно имеет различные значения в зависимости от длины волны, на которой измеряется: 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм.

Типичные значения километрического затухания (нормы затухания) на различных длинах волн.

| Длина волны | Нормы затухания в оптическом кабеле |

| 850 нм | 3 дБ/км |

| 1300 нм | 0,75 дБ/км |

| 1310 нм | 0.33 дБ/км |

| 1380 нм | 0.50 дБ/км |

| 1490 нм | 0.24 дБ/км |

| 1550 нм | 0.22 дБ/км |

| 1625 нм | 0.23 дБ/км |

Указанные в таблице значения могут отличаться в небольших пределах. Так, для сигнала, передающегося на длине волны 1550 нм нормальным считается километрическое затухание в пределах 0,18 – 0,23 дБ/км, а для сигнала на длине волны 1310 нм – допустимым будет затухание 0,32 – 0,36 дб/км.

Кроме того, километрическое затухание кабеля находящегося длительное время в эксплуатации зачастую будет больше аналогичного значения нового кабеля в катушке. К этому приводит совокупность причин: попадание воды в муфты и кабель, превышение допустимых радиусов изгиба кабеля и волокон в сплайс кассете и т д.

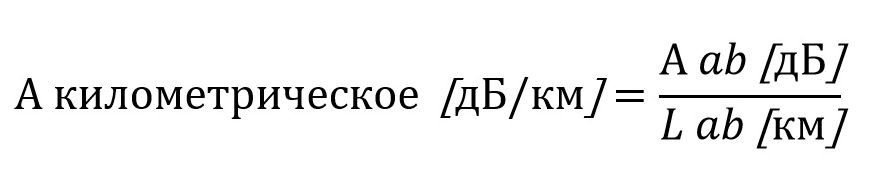

Измерить значение километрического затухания можно при помощи оптического рефлектометра. Для этого нужно выставить маркеры по краям ровного участка (между соседними событиями). Многие рефлектометры автоматически рассчитывают километрическое (погонное значение). Если такой возможности нет, то необходимо вручную определить расстояние между маркерами и потери в волокне между маркерами. После этого найти погонное значение по формуле:

А километрическое – километрическое затухание

Аab – потери на участке волокна, выделенном маркерами

Lab – протяженность участка волокна, выделенного маркерами

Источник

Расчёт затухания в оптических линиях

Link Attenuation = Cable Attenuation + Connector Insertion loss + Splice Insertion loss

Затухание в кабеле рассчитывается как произведение коэффициента затухания на длину. Обратите внимание на размерность коэффициента (дБ на километр), что требует, чтобы и длина кабеля указывалась в километрах:

Cable Attenuation (dB) = Attenuation Coefficient (dB/km) x Length (km)

Коэффициент затухания для каждого вида оптического волокна обязательно указывается производителями в каталогах, но для справки можно использовать следующие значения:

3.5 дБ/км для многомодового волокна при длине волны 850 нм

1.5 дБ/км для многомодового волокна при длине волны 1300 нм

0.5 дБ/км для одномодового волокна внешней прокладки при длине волны 1310 нм

0.5 дБ/км для одномодового волокна внешней прокладки при длине волны 1550 нм

1.0 дБ/км для одномодового волокна внутренней прокладки при длине волны 1310 нм

1.0 дБ/км для одномодового волокна внутренней прокладки при длине волны 1550 нм

Потери в коннекторах определяются из расчета 0.75 дБ на каждую пару коннекторов, а потери в каждой муфте нормированы величиной 0.3 дБ:

Connector Insertion loss (dB) = Number of connector pairs x Connector loss (dB) =

= Number of connector pairs x 0.75 (dB)

Splice Insertion loss (dB) = Number of splices x Splice loss (dB) = Number of splices x 0.3 (dB)

Таким образом, зная количество пар коннекторов в магистральной линии, количество муфт, тип и длину кабеля, вы можете самостоятельно рассчитать максимально допустимое затухание.

Источник

Километрическое (погонное) затухание оптического кабеля – понятие, значение, измерение

Километрическое, или погонное затухание оптического кабеля (затухание в оптическом волокне на километр) — это величина затухания мощности оптического сигнала на 1 километре оптического волокна.

Затухание в оптическом волокне на километр измеряется в дБ/км (децибел / километр). Оно имеет различные значения в зависимости от длины волны, на которой измеряется: 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм.

Типичные значения километрического затухания (нормы затухания) на различных длинах волн.

| Длина волны | Нормы затухания в оптическом кабеле |

| 850 нм | 3 дБ/км |

| 1300 нм | 0,75 дБ/км |

| 1310 нм | 0.33 дБ/км |

| 1380 нм | 0.50 дБ/км |

| 1490 нм | 0.24 дБ/км |

| 1550 нм | 0.22 дБ/км |

| 1625 нм | 0.23 дБ/км |

Указанные в таблице значения могут отличаться в небольших пределах. Так, для сигнала, передающегося на длине волны 1550 нм нормальным считается километрическое затухание в пределах 0,18 – 0,23 дБ/км, а для сигнала на длине волны 1310 нм – допустимым будет затухание 0,32 – 0,36 дб/км.

Кроме того, километрическое затухание кабеля находящегося длительное время в эксплуатации зачастую будет больше аналогичного значения нового кабеля в катушке. К этому приводит совокупность причин: попадание воды в муфты и кабель, превышение допустимых радиусов изгиба кабеля и волокон в сплайс кассете и т д.

Измерить значение километрического затухания можно при помощи оптического рефлектометра. Для этого нужно выставить маркеры по краям ровного участка (между соседними событиями). Многие рефлектометры автоматически рассчитывают километрическое (погонное значение). Если такой возможности нет, то необходимо вручную определить расстояние между маркерами и потери в волокне между маркерами. После этого найти погонное значение по формуле:

А километрическое – километрическое затухание

Аab – потери на участке волокна, выделенном маркерами

Lab – протяженность участка волокна, выделенного маркерами

Источник

Оптический бюджет

Оптический бюджет (энергетический потенциал)

В настоящее время во всем мире средства телекоммуникации переживают период широчайшего внедрения оптических систем в практику.

Оптическая система (optical system) — совокупность оптических элементов, созданная для определённого формирования пучков световых лучей.

Элементы оптических систем можно классифицировать следующим образом:

1. элементы, которые создают сигнал в линии;

2. элементы, которые вносят дополнительное затухание.

К первой категории относятся оптические трансиверы (GBIC, SFP, SFP+, XENPAK, XFP, X2 и др.) и усилители сигнала. Важными параметрами трансиверов (приемопередатчиков) являются: выходная мощность передатчика (transmitter output power) и чувствительность приемника (receiver sensitivity), это паспортные величины.

Чувствительность приемника – величина, характеризующая минимальный уровень сигнала на его входе, который приемник еще может принимать.

Выходная мощность передатчика – величина, характеризующая уровень выходного сигнала передатчика.

Уровень сигнала, передаваемого передатчиком по оптической линии, затухает с расстоянием, поэтому, когда он достигает приемника, его уровень становится меньше (на величину затуханий в линии). Если этот уровень не меньше чувствительности приемника, то приемник сможет принять такой сигнал, иначе система работать не будет.

Разность этих показателей дает нам оптический бюджет (optical budget), обеспечиваемый трансивером: оптический бюджет (энергетический потенциал) – разность между оптической мощностью передатчика и чувствительностью приемника, выраженная в dB. Это паспортная информация, которую производитель (по идее) должен прикладывать ко всем приемопередатчикам (трансиверам). Если производитель этого не сделал, то ее можно легко посчитать.

Pout = 1dBm – выходная мощность передатчика;

S = -18dBm – чувствительность приемника;

OB (optical budget) – ?

OB = Pout – S = (1-(-18))dBm = 19dBm

Оптический бюджет трансивера характеризует максимально-возможное затухание в линии, в которой он может использоваться. Т.е. показывает, что он может использоваться в линии с затуханием, которое не превышает величину бюджета.

Ко второй категории относятся остальные элементы (коннекторы, разветвители, аттенюаторы и др.), которые вносят в линию дополнительные потери. Стоит также не забывать о том, что затухание в оптическом кабеле зависит не только от его длины, но также и от несущей (длины волны):

Зависимость затухания от длины волны в одномодовом оптическом кабеле

чем больше длина волны, тем меньше затуханий в линию вносит оптический кабель.

При расчетах оптической системы необходимо учитывать следующие источники затухания:

затухание в оптическом кабеле:

- в мультимодовом кабеле (850нм) – 2.7 dB/км;

- в мультимодовом кабеле (1310нм) – 0.75 dB/км;

- в одномодовом кабеле (1310-1450нм) – 0.35 dB/км;

- в одномодовом кабеле (1470-1610нм) – 0.25 dB/км;

точки соединения:

- коннекторы, MM – 0.5dB;

- коннекторы, SM – 0.3dB;

- на сварке – 0.1dB.

Рассмотрим пример расчета затуханий в линии:

L=60км – длина одномодового оптического кабеля;

λ=1310нм – рабочая длина волны => коэффициент затухания для одномодового оптического кабеля 0.35dB/км;

известно, что на линии есть 2 коннектора и 1 место сварки, которые вносят дополнительные затухания (0.3dB и 0.1dB соответственно);

Z (затухания в линии) – ?

Z=L*0.35+2*0.3+1*0.1 = (60*0.35+0.6+0.1)dB = (21+0,7)dB = 21.7dB

Чтобы передать сигнал по линии с таким затуханием необходимо подобрать трансивер с оптическим бюджетом больше 21.7dB.

Для обеспечения надежной работы оптической системы учитывают возможность увеличения оптических потерь при изменении внешних факторов и ухудшении характеристик компонентов ВОЛС и мощности лазера, связанных с их старением. Для компенсации данных потерь обычно выбирают оптический бюджет трансиверов с запасом на 3-6dB.

Зачастую расчет потерь в линии не производят, а проводят реальные измерения с помощью рефлектометров. Рефлектометр передает оптический импульс по смонтированным оптическим линиям и измеряет отраженные световые частицы, отображая рассеянные и отраженные оптические сигналы как функцию длины. Сравнивая количество света, отраженного в разные моменты времени, определяются потери в линии и отражательная способность оптического кабеля. Полученные данные могут быть представлены графически в виде рефлектограмм.

Рефлектограмма — исчерпывающая информация о соединителях, сращиваниях и разрывах по всей длине оптической линии. Фактически это графическое изображение результатов измерения оптических потерь в линии:

Рефлектограмма импульсного рефлектометра

Вертикальная шкала определяет уровень потерь в dB, горизонтальная ось соответствует расстоянию от рефлектометра до тестируемого участка.

Знание оптического бюджета и затухания в линии позволяет произвести оценку работоспособности системы: если суммарное затухание линии больше оптического бюджета, то работать ничего не будет.

Источник

Методическое пособие к дисциплине «Специальная технология» (стр. 8 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 |

Качество передачи по кабельным линиям связи и их электрические свойства характеризуются первичными параметрами кабеля: активным сопротивлением токопроводящих жил R, индуктивностью L, емкостью С и проводимостью изоляции G, относимыми к единице длины. Эти параметры не зависят от напряжения и передаваемого тока, а зависят от конструкций кабеля и частоты используемого тока.

Волновое (характеристическое) сопротивление Z и коэффициент распространения γ являются вторичными параметрами линии, широко используемыми для оценки эксплуатационно-технических качеств линии связи.

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Волновое сопротивление — это сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при распространении вдоль однородной линии без отражения, равное:

где Uп и Iп — падающая электромагнитная волна напряжения и тока; Uох и Iох — отраженная электромагнитная волна напряжения и тока.

Величина волнового сопротивления не зависит от длины кабельной линии и постоянна в любой точке цепи.

На постоянном токе:

в тональном диапазоне частот (f =800 гц):

в области высоких частот (f = 30 кгц и выше):

Волновое сопротивление коаксиального (или одножильного) кабеля в металлической оболочке

При применении изоляционных материалов, у которых диэлектрическая проницаемость не изменяется с изменением частоты, волновое сопротивление

где 3335,8 — постоянная, принятая техническим комитетом 40–2 МЭК; א — отношение скоростей распространения;

— коэффициент укорочения длины волны. (В случае комбинированная изоляция вместо ε принимается эквивалентная диэлектрическая проницаемость ε э). Качество передачи по коаксиальному кабелю зависит от однородности волнового сопротивления по длине линии. Неоднородность волнового сопротивления характеризуется коэффициентом отражения Ротр, равным:

где Zк и Zк+1 — волновое сопротивление двух различных участков кабеля, ом; Zср — среднее значение волнового сопротивления, ом; Δ Z/2 — среднеарифметическое отклонение волнового сопротивления от среднего значения.

Волновое сопротивление спиральных кабелей (задержки)

где п — число витков на 1 м; а — диаметр спирального внутреннего проводника между центрами проволоки, см.

Волновое сопротивление двухжильных кабелей с индивидуальными экранами поверх изоляции вычисляется по формулам для коаксиальных кабелей и равно сумме волновых сопротивлений обеих экранированных жил. Волновое сопротивление симметричного кабеля в области частот f=15 000 кгц и выше:

Электромагнитная волна, распространяясь вдоль кабеля, уменьшается по величине и изменяется по фазе. Уменьшение энергии на длине линии 1 км учитывается коэффициентом затухания а, а изменение фазы тока и напряжения на 1 км линии коэффициентом фазы β.

Коэффициент затухания и коэффициент фазы в общем виде определяют по формуле расчета коэффициента распространения

на постоянном токе

в тональном диапазоне частот (f = 800 гц)

в области высоких частот (f = 30 кгц и выше)

где α R — затухание за счет потерь в металле (нагревание); α g — затухание за счет диэлектрических потерь.

Затухание принято измерять в неперах на 1 км. Затухание 1 неп— это затухание кабельной линии при токе или напряжении, в начале больших по абсолютной величине тока или напряжения в конце,

В радиочастотных кабелях затухание обычно выражают в децибелах. Затухание в 1 бел соответствует уменьшению мощности на выходе кабельной линии в 10 раз по сравнению с мощностью на входе

1 неп =8,65 дб, а 1 дб = 0,115 неп (табл. 2-9).

Затухание коаксиального радиочастотного кабеля

Подставляя в нее первичные значения,

Если внутренний и внешний проводники кабеля медные (ρ 1 = ρ 2 = 0,0175 ом*мм2/м, μ 1= μ 2=1)

При многопроволочном внутреннем проводнике (dM) и оплетке — внешнем проводнике (с учетом коэффициентов)

Коэффициенты емкостных связей в кабелях дальней связи

Затухание спиральных радиочастотных кабелей задержки

Затухание коаксиальных кабелей связи:

При оптимальном геометрическом соотношении между размерами внешнего и внутреннего диаметров проводников D/d=3,6 затухание:

Затухание коаксиального кабеля с полиэтиленовой шайбовой изоляцией:

Затухание симметричного радиочастотного кабеля

Затухание кабелей связи:

при передаче тональных частот (f = 800 гц)

для ориентировочных расчетов пригодна формула

При расчете затухания кабелей с изоляцией из высокочастотных материалов, у которых второе слагаемое имеет малое значение и им пренебрегают, затухание

Типовые частотные зависимости постоянной затухания и фазовой постоянной приведены на рис. 2–27.

Дальность связи по кабельной линии

где а — допустимое затухание кабельной линии, неп. Существующими нормами величина максимально допустимого затухания для линий низкочастотной телефонной связи (НЧ) регламентирована до 3,3 неп, а высокочастотным линиям (ВЧ)—до 6—7 неп. Предельно допустимая дальность связи по магистральным кабельным линиям

где τ — допустимое время прохождения сигнала, мсек; нормами Международного консультативного комитета время прохождения сигналов от одного абонента к другому не должно превышать 250 мсек, а для кабельных линий, соединенных с международными магистралями,—100 мсек, Т — время пробега сигнала на участке линии 1 км, мсек/км.

способ увеличения дальности передачи телеграфных и телефонных сообщений по кабелям связи (См. Кабель связи) искусственным увеличением их индуктивности. Предложена в 1900 М. Пупином и впервые осуществлена в 1902. П. явилась реализацией идеи О. Хевисайда о возможности уменьшения потерь энергии сигналов, передаваемых по кабельной линии связи, посредством подбора определённого соотношения её 4 основных электрических параметров — активного сопротивления R, индуктивности L, ёмкости С и проводимости изоляции G, приходящихся на единицу длины линии. Потери энергии в линии, характеризуемые коэффициентом затухания α, минимальны, когда R․C = L․G; при этом

П. кабельной линии заключается в том, что в неё (рис.) через определённые расстояния (0,3—2 км), называется шагом П., включают т. п. пупиновские катушки, наматываемые изолированным медным проводом на замкнутые кольцеобразные сердечники из ферромагнитного материала. Их индуктивность 1—140 мгн, что в несколько десятков раз превосходит собственную индуктивность пупинизируемого участка кабельной линии.

В 70-е гг. П. используют в низкочастотных линиях городских и пригородных телефонных сетей, в низкочастотных цепях магистральных комбинированных коаксиальных кабелей для служебной связи между обслуживаемыми усилительными пунктами, в соединительных линиях междугородной телефонной сети. Пупинизированная линия представляет собой Электрический фильтр нижних частот с ограничительной полосой пропускания (обычно 300—3400 гц), что является существенной помехой её применению в многоканальной связи (См. Многоканальная связь). Это обстоятельство, а также использование на кабельных линиях промежуточных усилителей — более эффективного средства увеличения дальности связи — постепенно сужает область применения П.

Схема пупинизированной кабельной линии: Ls — пупининовская катушка S — шаг пупинизации.

Источник