МОНТАЖ: КАК БЕЗ СЛОВ ПОКАЗЫВАТЬ КИНО

МОНТАЖ: КАК БЕЗ СЛОВ ПОКАЗЫВАТЬ КИНО

Текст растянутого во времени и пространстве проекта журнала, посвященного теории кино. В этой работе Юлия Салихова пишет о чрезвычайно важной производственной части фильма, монтаже.

Когда зритель смотрит кино, он редко обращает внимание на монтаж. Агрессивную нарезку кадров у Гая Ричи он скорее всего заметит, а вот тонкую склейку в «Бердмэне», вероятно, нет. Несмотря на то, что незаметный монтаж считается эталоном хорошего кино, художественные приемы киномонтажа добавляют картине выразительности, а в некоторых случаях — индивидуальности.

Монтаж — это важный производственный этап фильма, который не раз спасал плохо отснятый материал. Первый студийный просмотр «Звездных войн» Джорджа Лукаса потерпел фиаско, звание культовой франшиза получила во многом благодаря монтажу. Обратные примеры тоже встречаются — в современном малобюджетном кино, где поскупились на хорошего монтажера. При этом не все режиссеры и студии прибегают к помощи отдельного специалиста по монтажу. Братья Коэн, например, самостоятельно склеивают фрагменты своих фильмов, скрываясь за псевдонимом Родерик Джейнс, которого дважды номинировали на Оскар за лучший монтаж.

ЧТО ТАКОЕ МОНТАЖ?

В упрощенном техническом смысле, монтаж — это соединение снятых на камеру кадров в нужном порядке с использованием «клея и ножниц». С философской точки зрения, монтаж — это язык, на котором кино говорит со зрителем. Монтажные приемы и их комбинации формируют эмоциональное содержание сцены, воздействуя на разум смотрящего.

Рассматривать монтаж только как механическую работу по склейке кадров — в корне неверно. Монтажер, а тем более режиссер монтажа, не просто «режет» и «клеит». Чтобы зритель мог связать кадры и дорисовать ситуацию с экрана в единое целое, монтажер выстраивает повествование с необходимыми паузами, акцентами и ритмом. Киномонтаж сохраняет динамику фильма и поддерживает баланс между его содержанием и длительностью. В результате картинка выглядит органично и целостно, а в случае с незаметным монтажом зрителю не нужно спотыкаться о переходы и стыки. Хороший монтаж при этом не будет вызывать отторжения даже при резкой смене кадров.

ИСТОРИЯ МОНТАЖА В КИНО

Хотя современное кино сложно представить без использования монтажных приемов, первый монтаж появился еще на заре кинематографа. Пионером в этом деле считается французский иллюзионист и режиссер Жорж Мельес. До знаменитого «Путешествие на луну» (1902) Мельес снял серию короткометражных фильмов, где активно экспериментировал с монтажными спецэффектами. Создание межкадрового монтажа связывают с его именем, а внутрикадровый монтаж появился еще раньше, его использовали братья Люмьер в «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896).

В эпоху немого кино склейка кадров была вынужденной. Кадры соединялись интуитивно и грубо, а это не всегда играло в пользу повествования. Но уже такой монтаж считался смелым прорывом в кинематографе. Соединение кадров с разными локациями, действиями и даже персонажами избавило кино от тяжелых однокадровых сцен. Зритель быстро подстроился под новое киномышление и легко улавливал связи между сменяющимися картинками.

ОТ КУЛЕШОВА ДО ХИЧКОКА

В 1920-е годы режиссер и теоретик Лев Кулешов провел ряд экспериментов, которые полностью перевернули понимание киноискусства. Например, Кулешов пришел к выводу, что определенная последовательность кадров создает, а главное — меняет смысл в голове зрителя. Эксперимент, который получил название «Эффект Кулешова», представлял склейку кадров в установленном порядке. Для этого Кулешов отснял крупным планом актера Ивана Мозжухина с нейтральным выражением лица, разрезал этот кадр на две части, а между ними поочередно вставлял кадр-ситуацию. Результат эксперимента продемонстрировал, как средний кадр меняет трактовку всей серии. Несмотря на неизменное выражение лица на первом и третьем кадре, в совокупности со вторым у зрителя возникали различные ассоциации: тарелка супа — голод, девочка в гробу — скорбь, женщина — вожделение.

На этом вклад Кулешова в развитие кино не ограничивается. Ему также принадлежит концепция «географический эксперимент» — создание иллюзии действия в одной локации при склейке кадров из разных мест.

Другой советский режиссер Сергей Эйзенштейн сформировал пять основополагающих приемов монтажа в кино: метрический, ритмический, интеллектуальный, тональный и обертонный. Эти принципы использовали не только последователи советской школы кино (хотя, например, Андрей Тарковский был с ними не согласен), но и западные кинематографисты. Монтаж аттракционов Эйзенштейна активно используют в современных блокбастерах, а метрический монтаж можно наблюдать в культовой сцене убийства в душе в фильме «Психо».

В 1964 году британец Альфред Хичкок модернизировал «Эффект Кулешова». Вместо идентичных планов с лицом мужчины, последним он поставил кадр-реакцию с улыбкой. Так выглядела склейка: лицо, ситуация, реакция. Как и у его предшественника, в ходе эксперимента менялся только средний кадр-ситуация. Хичкок показал, как одна и та же улыбка может иметь разную трактовку в зависимости от обстоятельств: при виде матери с ребенком улыбка носит добродушный характер, а девушка в открытом купальнике превращает ту же самую улыбку в похотливую.

Эти эксперименты открыли перед кино новые двери. С помощью монтажа стало возможным не просто соединять разные сцены фильма, но делать повествование единым. В глобальном смысле монтаж позволил понимать кино без слов.

В начале карьеры многие режиссеры экспериментируют со стилем съемки и монтажными эффектами. Опытным путем у каждого кинематографиста формируется определенный набор любимых приемов и техник, которые делают их работы узнаваемыми. Вместо ненужных фраз и пояснений некоторые режиссеры используют быструю нарезку кадров. Резкая смена трех планов с водой, кофейником и чашкой горячего напитка за секунду даст информацию о времени суток и даже состоянии героя вне кадра. Это излюбленный прием Эдгара Райта, который не просто отсекает лишние реплики, но создает понятную без слов шутку при помощи камеры и монтажа.

Узнаваемый своей динамикой рваный монтаж пришел в кинематограф из индустрии клипов. В своих ранних работах им вдохновлялись Гай Ричи и Даррен Аронофски. Благодаря динамичному монтажу, например, отпала необходимость снимать и показывать на экране весь путь героя. Чтобы показать дорогу от дома до работы достаточно трех склеек: сцена с поворотом ключа в двери квартиры, сцена в метро, сцена за столом в офисе. Мозг легко сопоставит эти фрагменты в единую картину. Таким образом режиссер может сосредоточить внимание зрителя на чем-то более важном и не тратить время на пустые сцены. Конечно, не все режиссеры пользуются приемами cutинга, хотя любой монтажер предпочтет пустить под нож все, что можно вырезать. Это не значит, что любители длинных планов, такие как Тарковский или Дени Вильнев, не слышали о монтажных приемах, просто детальная визуализация для них важнее динамики. Так сохраняется красота и эстетика картинки, но могут страдать содержание и длительность.

Сергей Эйзенштейн напротив отдавал предпочтение коротким кадрам. В фильме «Броненосец Потемкин» он использовал 1280 склеек, тогда как в современном кино эта цифра варьируется от 300 до 400. Еще один любитель «стругать» кадры — король американских блокбастеров — Майкл Бэй. Средняя продолжительность кадра в его фильмах составляет 2−3 секунды. Для сравнения у Тарковского этот показатель равен 40 секундам.

Мы уже поняли, что киномонтаж — это еще один способ вести диалог со зрителем, а его динамика помогает значительно экономить время на объяснении происходящего. К основным минусам коротких кадров можно отнести перенасыщенность ненужными с точки зрения сюжета сценами, кроме того плохо прописанный сценарий здесь будет виден более отчетливо. Вспомните франшизу о Джейсоне Борне. Несмотря на то, что сверхбыстрая смена кадров в «Ультиматуме» (только первая минута вмещает 37 склеек) принесла фильму Оскар за лучший монтаж, обычному зрителю может быть сложно считывать столько информации. Постоянный экшн вызывает скуку, раздражение и даже ненависть, поэтому баланс динамики и размеренной визуальной эстетики — наиболее предпочтительный вариант для кино любого жанра.

Говоря о монтажных приемах и техниках, важно понимать, что в одном фильме редко используется один вид монтажа. Креативная комбинация нескольких приемов внутри одного фильма или даже сцены — это обычное дело. Сцены перетекают одна в другую с помощью аудио, наплыва, затемнения, кадры сменяются с разной частотой и резкостью, экран делит сразу несколько кадров с разными локациями — все это лишь малая часть видов и техник киномонтажа. Используя методы киномонтажа получается цельная, а главное — эмоциональная картинка, которую зритель может дорисовать в своей голове самостоятельно. В этом заключается искусство монтажа и магия кинематографа в целом.

Источник

Искусство сборки: как работают киномонтажеры

Среди историков кино бытует мнение, что единственным видом искусства, изобретенным за последние сто лет, является, строго говоря, не кино как таковое (представляющее собой синтез всех прочих искусств), а киномонтаж

Вопреки расхожему мнению, работа монтажера начинается не тогда, когда фильм уже снят, декорации демонтированы и все актеры разъехались по другим проектам. Еще перед началом активного производства монтажер садится за стол с режиссером и изучает финальную версию сценария, вникая в общую концепцию будущего фильма. Комедии монтируются не так, как хорроры, а драмы отличаются от экшенов. Чтобы четко понимать, с чем ему предстоит работать, монтажер часто наблюдает и за самим съемочным процессом, прикидывая, как будет лучше всего смонтировать ту или иную сцену. А сам монтажный процесс для ускорения производства нередко стартует еще в процессе съемок, благо цифровые технологии и Интернет позволяют пересылать отснятый за день материал в расположенную где угодно монтажную за считаные часы.

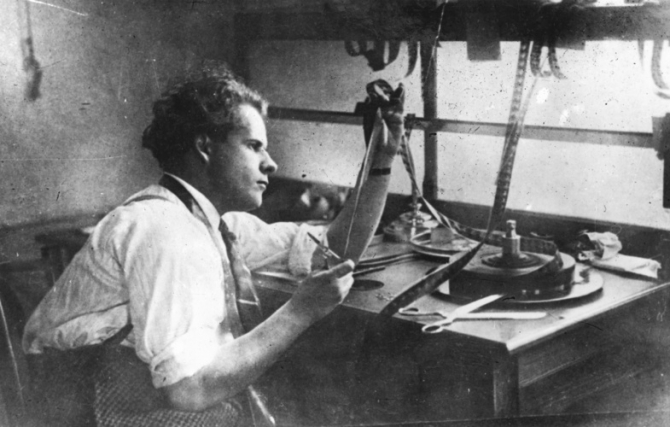

До того как технология дигитализировалась, работа монтажера была сущим адом. Работать приходилось с целлулоидной (а позже – лавсановой) пленкой, что сильно тормозило процесс. Первоначально куски для будущего фильма нарезались прямо с оригинальных негативов, что никак не способствовало их сохранности – в процессе проб и ошибок, включающих то разрезание пленки на части, то склеивание их обратно, негативы превращались в лапшу и покрывались царапинами. Позже с негативов придумали печатать рабочий позитив и уже с ним экспериментировали.

«Позитивные» фильмокопии собирались «на живую нитку», они нужны были лишь для вытесывания общей формы киноленты, а на такие частности, как плохой звук, отсутствие музыки, разница в яркости и контрастности разных кусков, никто не обращал внимания – все это исправлялось позже: проводилась цветокоррекция в нужных местах, накладывались спецэффекты или вставлялась мультипликация, а в цехе звукозаписи параллельно делалась фонограмма – переозвучивались диалоги, добавлялись шумовые эффекты и т.д.

Зак Стейнберг

Когда черновая сборка, отвечающая вкусам авторов и заказчиков, была готова и утверждена, по т.н. футажным номерам, пропечатанным на пленке, составлялся список всех необходимых разрезов и склеек. Далее, оперируя этими заметками при работе с исходными материалами, монтажер бережно воссоздавал точно такой же фильм, но в негативе – и уже с этой монтажной копии потом печатался высококачественный совмещенный интерпозитив (он же мастер-позитив: изображение плюс перезаписанная звуковая дорожка и наложенные титры), а с него – прокатные фильмокопии или DVD. Склейка производилась на специальном монтажном столе, с помощью скотча (или, в случае с пленкой на лавсановой основе, которая со временем вытеснила слишком пожароопасный и недолговечный целлулоид, с помощью сварки ультразвуком). Элементом монтажного стола под названием «склеечный пресс» пользовались в своих будках и киномеханики, если посреди сеанса у них рвалась пленка, – технология была та же.

Имея на руках ворох разрезанной пленки и всего один монтажный стол, работать одновременно над несколькими сценами, не путаясь в материале, было затруднительно, потому куски фильма сводились последовательно, нанизываясь как бусины на нить. Если режиссеру не нравился результат, все приходилось переделывать: пленку – разрезать обратно, менять ее куски местами и т.д.

Монтажеру (а до него – сценаристу) требовалось думать еще и о том, чтобы ключевые сцены не длились более 10-15 минут, поскольку технические особенности старых кинопроекторов не позволяли заряжать в них катушки большого размера. Грубый «скачок», который обычно наблюдается при переключении с одной катушки на другую (заранее установленную в соседний киноаппарат), был бы очень заметен посреди сцены и мог «выкусить» часть важного диалога. Впрочем, даже с учетом этих тонкостей плоды нелегкого монтажерского труда все равно часто доходили до зрителя с искажениями, поскольку многие киномеханики желали вырезать для своей коллекции особо красивые кадры из имеющейся в их распоряжении фильмокопии, в результате чего некоторые сцены заметно укорачивались, разрушая тщательно продуманный ритм всего фильма (а эротические сцены в результате путешествия фильмокопии по кинотеатрам могли испариться вовсе).

Кевин Гротерт

Когда монтажеры стали работать с магнитной пленкой, это тоже было непросто: чтобы понять, какого рода материал записан на ленту, одного поверхностного взгляда «на просвет» уже было недостаточно – требовалось как минимум засунуть кассету в проигрыватель. Если одну и ту же сцену снимали одновременно разными камерами, материал попадал в руки монтажера на нескольких кассетах. И чтобы обеспечить смену ракурсов внутри одной сцены, специалист должен был бесконечно проматывать ленты туда-сюда, отыскивая лучшие дубли, после чего записывать выбранные клипы в нужной последовательности на мастер-кассету. Если же режиссеру не нравился какой-то кадр, прямо поверх него записывался другой – и если новый клип оказывался неподходящей длины и не вмещался в отведенные ему временные рамки, то просто затирал собой кусок следующего кадра или, наоборот, оставлял после себя торчать «хвост» прежнего, забракованного постановщиком клипа. Чем больше требовалось перезаписей, тем сильней страдало качество картинки. Все эти сложности с редактированием заставляли режиссеров-аматоров типа молодого Родригеса снимать сцены своего кино в такой последовательности, чтобы впоследствии свести обработку материала к минимуму, – по сути, они делали первый грубый монтаж прямо в камере. Профессионалам же, работающим на крупные студии, где подобные полумеры не допускались, оставалось только сцепить зубы и тянуть свою лямку.

Как монтажеры работают сегодня? Общие требования к ним остались прежними, как и основные принципы работы, но сам процесс монтажа заметно упростился с компьютеризацией кинопроизводства. Теперь отснятый материал, представляющий собой набор видеофайлов, попадает не на монтажный стол, а в компьютер. Программы типа Final Cut Pro и Avid позволяют монтажеру располагать эти клипы на мониторе и просматривать в любом порядке, нанизывая на дорожку таймлайна и подрезая парой щелчков мыши все ненужное; при желании он даже может монтировать несколько сцен одновременно. Монтажер трилогии «Матрица» Зак Стейнберг – тот вообще делал два последних фильма «в один присест». Хотя, конечно, Зак не справился бы с этой задачей без семерых помощников, половина которых занималась сугубо компоновкой кадров со спецэффектами (в первой «Матрице» таких кадров было 440, во второй – 1100, а в третьей – 750).

Ассистент есть у каждого монтажера, он делает всю «грязную» работу, как то: просматривает все файлы и дает им названия а-ля «сцена такая-то, дубль такой-то», отбирает лучшие дубли и готовит первую грубую сборку, с которой уже и начинает работать главный монтажер. Поработав несколько лет ассистентом, молодой специалист может дорасти до должности ассоциированного монтажера, а затем и главного монтажера. Набрав необходимое количество рабочих часов, он может пробиться в профессиональную гильдию (в ней состоит половина американских монтажеров), а хороший мастер в перспективе может получить и «Оскар» за свои труды, и даже дорасти до режиссера (например, Кевин Гротерт пришел на франшизу «Пила» как монтажер, а закончил постановщиком ее финальных частей).

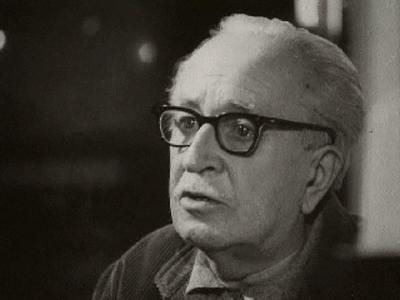

Лев Кулешов

Но такая удача, конечно, улыбается немногим. В основном выпускники киношкол не раздают интервью и не получают призов, а проводят свои дни в тесной комнате, накачиваясь кофе и питаясь едой навынос, бесконечно пересылая фильм на разных стадиях готовности то режиссеру, то продюсеру, то мастерам по компьютерным эффектам, которые непременно захотят внести какие-нибудь очередные изменения, а то и целиком переделать какую-нибудь давшуюся немалой кровью сцену. Монтажер обязан разбираться во всех этапах кинопроизводства, знать законы о копирайте, уметь работать с музыкой и вообще, что называется, лепить конфеты из навоза, поскольку далеко не всегда ему достается в начальники талантливый режиссер.

Рабочий лень монтажера начинается с отсмотра смонтированного накануне материала в компании постановщика, которому всегда больно видеть, как режут его детище. От обоих требуется предельная концентрация и внимание к каждой детали, дабы в кадре в итоге не засветился микрофон на «удочке» или какой-нибудь зевака, глядящий из толпы статистов прямо в камеру. В конечном итоге именно монтажер решает, какие факты и в какой момент следует сообщить зрителю, чтобы сюжет не стал предсказуемым, а интерес аудитории к нему сохранялся до самых финальных титров. Это очень нелегкий труд, если учесть, что ты уже знаешь всю историю до мелочей, а от тебя требуется каждый раз смотреть на нее незамыленным взглядом – то есть таким, какой будет у зрителя, когда он купит билет и усядется в зале с пакетом попкорна.

Монтажер должен дисциплинированно придерживаться сценария, но может и отходить от него, когда чувствует, что материалом можно распорядиться лучше. Если режиссеру нравятся его советы и он соглашается усилить сцену за счет непредусмотренных изменений, это часто влияет на конечный результат – здесь уже нужно тщательно следить, чтобы из-за инициативы монтажера не рассыпалась вся дальнейшая сюжетная конструкция. Сценаристы, как и режиссеры, редко бывают довольны чужим «креативом», но в конечном итоге кромсание их задумок – это неизбежность: если черновой монтаж (на подготовку которого уходит не меньше трех месяцев) более-менее следует сценарию, то финальный может отличаться от него весьма сильно. Чтобы фильм смотрелся бодро и живо, из него часто приходится выбрасывать длинноты и прочие необязательные, но утяжеляющие рассказ элементы, часто повторяющие то, о чем зритель и так уже догадался из предыдущих сцен; ради втискивания в полуторачасовой формат иной раз под нож идут целые сюжетные линии.

Понимая, какая ответственность на них лежит, усталые монтажер с режиссером гоняют фильм туда-сюда почти до самого релиза (весь процесс монтажа обычно занимает 5-6 месяцев), по возможности пытаясь выловить оттуда оставшихся «блох», не развалив основную постройку: например, если сцены с какой-то актрисой были вырезаны в угоду хронометражу, то любое ее изображение надо выкорчевать и из всех прочих кадров. Но из-за того, что актриса может участвовать в каких-то ключевых сценах, которые никак не удалишь без ущерба для прочих персонажей, провести полную «зачистку» порой оказывается невозможно – и тогда зрителям на премьере остается лишь скрести затылки, увидев на заднем плане мелькнувшее на несколько секунд знакомое лицо, носителя которого нет даже в титрах. Другой случай неудачного монтажа – когда актер, действующий в первой половине фильма, в какой-то момент испаряется, оставляя зрителей гадать, что же стало с его персонажем.

Сергей Эйзенштейн

Иногда черновые склейки воруются с монтажного стола и ходят по рукам в виде пиратских копий, до которых охочи любители «бонусов» (так, например, случилось с бутлегом фильма «Четыре комнаты», заметно отличавшимся от прокатной версии). Если этого не случилось, выброшенные сцены могут быть позже помещены в раздел «дополнительных материалов» на DVD или Blu-Ray.

Фильм собирается из сцен, как башня из кубиков, порой совсем не в той последовательности, в какой эти сцены прописаны в сценарии. Но каждая маленькая сцена в отдельности – это набор кадров, подчиненный жестким закономерностям. Пасьянс из сменяющих друг друга кадров монтажер раскладывает, разумеется, не «от балды» – он точно знает, какие приемы «работают» на экране, а какие нет. Основополагающие правила монтажа были выработаны или интуитивно нащупаны режиссерами еще сто лет назад, в эпоху немого кино, и первооткрывателями многих из них стали русские кинематографисты, такие как Лев Кулешов, придумавший «эффект Кулешова» (грамотное совмещение кадров, снятых в совершенно разных местах, создает у зрителя ощущение единой сцены), или его ученик Сергей Эйзенштейн, сформулировавший пять основополагающих принципов киномонтажа (монтаж метрический, ритмический, тональный, обертонный, интеллектуальный).

В отличие от голливудских авторов, действовавших больше по наитию, русская киношкола вывела киномонтаж в отдельный вид искусства с мощной теоретической базой, проиллюстрированной яркими кинопримерами, которые теперь разбираются на занятиях в киношколах. Несмотря на перегруженность фильмов Эйзенштейна коммунистической идеологией, они демонстрировали революционные для того времени приемы (в «Броненосце “Потемкин”», например, было более 1300 монтажных склеек, что втрое превышало стандарт того времени). Выводы Эйзенштейна по сей день не утратили своего значения – пользоваться ими в работе никогда не гнушались ни Хичкок, ни Скорсезе с Копполой.

Еще одним известным принципом, которому обязаны подчиняться все монтажеры, является «правило 180 градусов», запрещающее актерам резко менять свое местоположение либо смотреть в последовательных кадрах в разные стороны – считается, что кадры должны органично продолжать, надстраивать друг друга, а не конфликтовать по смыслу, иначе это сбивает зрителя с толку. Если же кратко суммировать все то, чем занимаются монтажеры, то лучше того же Кулешова не скажешь: «Чтобы сделать картину, режиссёр должен скомпоновать отдельные снятые куски, беспорядочные и несвязные, в одно целое и сопоставить отдельные моменты в наиболее выгодной, цельной и ритмической последовательности».

Имен и лиц монтажеров никто не знает и не помнит (хотя некоторые шутят, что в Голливуде это редкая удача – быть оскаровском лауреатом и продолжать ходить по улицам неузнанным), а выходные им только снятся, особенно когда подступает дедлайн. Среди монтажеров много женщин, и вечные переработки мало радуют их семьи, хотя за выход на работу в субботний день они получают надбавку, а в воскресенье – двойную плату.

Тельма Шунмейкер

Зарплата монтажеров мало отличается от операторской – в среднем около $50 000 в год (для сравнения: члены гильдии получают $2500 в неделю). И этот довольно средний по американским меркам доход еще надо себе обеспечить, наработав на резюме в виде видеоролика с примерами красивых склеек, обзаведясь связями и сработавшись с хорошим режиссером (поскольку режиссеры предпочитают работать с одними и теми же монтажерами, это обеспечивает последним стабильный доход). Благодаря общению с «правильными» людьми некоторые спецы делают головокружительную карьеру как по профессиональным наградам, так и по заработкам: например, почтенная дама Тельма Шунмейкер, более трех десятилетий проработавшая с Мартином Скорсезе, уже получила за это три «Оскара». А у ее коллеги Уильяма Голденберга, с которым любит сотрудничать Майкл Манн, выигранный «Оскар» пока один, зато есть еще много номинаций на эту и другие кинопремии, а его услуги стоят $15 тысяч в неделю (то есть за 5 месяцев работы на «Операции “Арго”» он получил около 300 тысяч). Таких мегауспешных профессионалов в Голливуде, конечно, немного, и все же их пример не может не вдохновлять. Не говоря о том, что процесс обучения монтажеров интересен уже сам по себе: чтобы молодые студенты киношкол набирались уверенности в себе, им дают поиграть с неиспользованными дублями знаменитых фильмов – ведь кому не хочется побыть на месте монтажера, например, «Крестного отца»?

Но даже если в сорок лет человека все еще не подпускают к крупным голливудским проектам, есть еще реклама, телевидение, музыкальные видеоклипы (топовые музыканты платят монтажеру $8-10 тыс. за каждый клип), кинотрейлеры и другие точки приложения профессиональных талантов. В XXI веке люди все реже читают книги и все больше ценят движущиеся картинки, и пока так будет продолжаться, без работы монтажеры не останутся. Тем не менее профессия эта весьма нервная, связанная со многими издержками: карьерный рост монтажера сопровождают перенапряжение глаз, проблемы с лишним весом из-за постоянного сидения в кресле, стрессы из-за необходимости успеть в срок, по возможности не конфликтуя с режиссерами, сценаристами, звукооператорами, разработчиками спецэффектов и прочими вовлеченными в постпродакшен людьми. Как метко заметил оскароносный монтажер Уолтер Мерч («Крестный отец 1-2-3»), его работа – это «что-то среднее между обслуживанием ресторана быстрого питания и нейрохирургией».

Уильям Голденберг

Однако есть и приятные моменты: во-первых, понимание того, что огромное количество людей работало для того, чтобы ты соткал из результата их трудов красивое кино. Во-вторых, монтажеры получают массу позитивных эмоций, посещая киносеансы и наблюдая за поведением зрителей. Когда те смеются или плачут именно в тех местах, где монтажер оставил паузы для «реакции зала», для монтажера это лучшее доказательство того, что горбатился он не зря. Сам фильм при этом монтажеру смотреть неинтересно, поскольку он уже видел его сотни раз в огромном количестве вариантов, с разными спецэффектами и несколькими альтернативными концовками.

«Всего сразу не увидишь, – рассказывает Уолтер Мерч, получивший сразу два “Оскара” за сведение видео и звука для “Английского пациента”. – Секреты открываются постепенно. Смотреть на черновую сборку – все равно что смотреть на запущенный сад, половину которого предстоит вырезать. Этого нельзя делать газонокосилкой – ведь вместе с сорняком можно срезать и прекрасные цветы. Поэтому надо терпеливо все перебрать вручную и отделить цветы от сорняков. Потом смотришь на сад издалека и понимаешь, что вон те цветы слева росли бы лучше, если бы их пересадить поближе к солнцу. Начинаешь менять что-то местами – и становится все интересней и интересней. При этом в корзину летят части, которые раньше казались неотъемлемыми элементами сценария. Нет безвыходных ситуаций, просто на все нужно время и риск, которому вы подвергаете пациента (фильм). На этапе финальной сборки бывает очень трудно избежать депрессии».

Уолтер Мерч

Этот человек, вылепивший из 230 часов сырого видеоматериала ленту «Апокалипсис сегодня» (работа по изображению и звуку заняла у него целых два года!), знает о чем говорит: на каждую минуту экранного времени знаменитого киношедевра Фрэнсиса Форда Копполы приходится 94 минуты, туда не вошедших. Нужно было поистине сломать голову, чтобы отобрать только лучшие моменты и при этом не расстроить режиссера, выбрасывая в урну все остальное. При этом Мерч настаивает на том, что каждый новый фильм в идеале должен помимо классических методов содержать еще и революционные подходы, помогающие всей профессии развиваться. Сумеете придумать нечто новое в монтаже? Считайте, «Оскар» у вас в кармане. Но даже если нет – у всех членов американской гильдии киномонтажеров отличные пенсии и медицинские страховки. Есть за что бороться, даже если ваше имя не Уолтер Мерч.

В конце концов, даже если вы вовсе не профессионал, играть с монтажом – это просто весело. Кто видел собравший миллионы просмотров на YouTube шуточный трейлер несуществующего «Титаника 2», нарезанный фанатами из разных фильмов с участием Леонардо Ди Каприо, тот знает: чтобы прославиться в этой сфере, не обязательно иметь связи в Голливуде, порой достаточно наличия таланта, фантазии и чувства юмора. Ну, и программы Final Cut, конечно.

Источник

.jpg)