- Технология GPON

- «Оптика» вытесняет «медь»

- GPON: движущая сила стандарта

- GPON и GEPON: простая арифметика

- GPON: кабели внутридомовой разводки

- GPON: скорость эволюции нарастает

- PON — пассивные оптические сети

- Технология PON

- Тестирование PON сети

- Основные преимущества технологии PON

- Измерения в FTTx PON / GPON сетях

Технология GPON

Технология GPON или Gigabit PON стала внедряться относительно недавно. Разберемся, что стало предпосылками появления технологии GPON, какие у неё перспективы, а также сравним её с конкурирующими технологиями – PON и GEPON.

В 2014 году будет отмечаться 45-летие первого компьютерного сеанса связи, проведенного в США на расстоянии около 640 км. Это событие считается началом зарождения Интернета. Правда, предшествующая Всемирной паутине сеть ARPANET в то время была доступна очень узкому кругу людей и организаций. Подключение же к ней «посторонним» счастливчикам, обладающим компьютерами, стало возможно только в 1991 году. И лишь появление в 1993 году веб-браузера NCSA Mosaic обеспечило предпосылку взрывного роста мировой интернет-аудитории. Так что история «массового Интернета» на текущий 2013 год насчитывает всего 20 лет.

В первое десятилетие развития глобальной сети среди пользователей, обращавших внимание на такой показатель как «пропускная способность канала связи (скорость передачи данных в битах)» или связанную с ним характеристику «полоса пропускания», были «считанные единицы» людей, знакомых с теоретическими основами радиотехники. А сегодня о «скоростях в Интернете» рассуждают все. И все хотят иметь в распоряжении «высокоскоростной Интернет».

Почему именно высокоскоростной? И где тот предел, с которого можно считать доступ в Интернет «высокоскоростным»?

У массового пользователя скорость Интернета ассоциируется, прежде всего, с интервалами времени загрузки «тяжелых» видео-, музыкальных и графических файлов, количество которых в Сети растет в геометрической прогрессии, да и сами они «укрупняются». Корпоративным потребителям онлайн-услуг (а с недавнего времени еще и «облачных») нужна высокая скорость реакции на запросы в используемых системах управления бизнесом.

Значит, высокоскоростной Интернет – это насущная необходимость, а не прихоть (как для «юзеров», так и для компаний). «Граница» же, с которой начинается высокоскоростной Интернет, на сегодняшний день, по мнению специалистов, проходит на уровне 10 Мб/c.

«Оптика» вытесняет «медь»

Всемирная компьютерная сеть начала развиваться на базе существующих телефонных линий с использованием технологий xDSL. Самая «продвинутая» разновидность этого «медного» семейства — модемная технология ADSL2+ обеспечивает скорость входящего потока 24 Мб/с (исходящего — 1,2 Мб/с). В настоящее время она является безусловным лидером по количеству подключений во всех странах мира. Однако «медные» линии связи, проложенные десятки лет назад, устаревают как физически, так и морально и постепенно заменяются оптическими сетями FTTx, использование которых позволяет на два порядка повысить скорость обмена информацией в Интернете. А в недалекой перспективе – еще больше.

В последнее пятилетие процесс замены медных кабельных трасс на оптические нарастает и, по расчетам аналитиков, еще через пять лет соотношение «оптика/медь» в телекоммуникациях кардинально изменится в пользу «оптики».

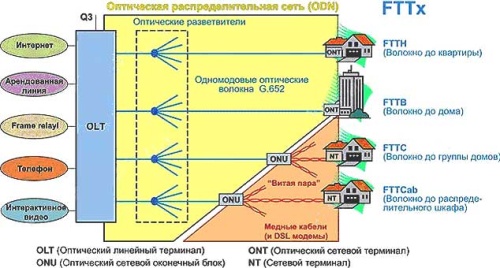

Архитектура FTTx (Fiber to the x) представляет собой отрезок оптоволоконной линии связи, подключенный с одной стороны к приемопередающей станции OLT (Optical Line Terminal — оптический линейный терминал), установленной у оператора, а с другой – к приемопередающим модулям абонентов – ONT (Optical Network Terminal) или ONU (Optical Network Unit).

ONT – терминал индивидуального пользования (его также называют оптическим модемом), устанавливаемое в квартире. ONU – предназначено для установки в распределительном шкафу многоквартирного дома и имеет несколько портов для подключения компьютеров, телевизоров, телефонов, находящихся в соседних квартирах.

ONT и ONU преобразуют оптические сигналы, поступившие от OLT, в электрические (направляемые, например, в компьютеры, телевизоры, телефоны), а также выполняют обратное преобразование электрических сигналов, поступивших от терминалов пользователей, в оптические, которые отправляются в OLT.

Если в отрезок оптической линии внедрить сплиттеры (пассивные разделители сигнала, поступающего от OLT) и к их выходам подключить ONT, то такой переход от одноволоконной структуры FTTx к древовидной приведет к образованию пассивной оптической сети – PON (Passive Optical Network).

Работа PON состоит в организации множественного доступа через одно оптоволокно посредством временного мультиплексирования (Time Division Multiplexing Access – TDMA) и частотного разделения трактов приема и передачи (Wavelength-Division Multiplexing – WDM). Мультиплексоры WDM, работающие в составе OLT и ONT, разделяют прямой (входящий) и обратные (исходящие) сигналы, транслируемые на разных длинах волн (прямой – 1,49 мкм, обратный – 1,31 мкм). К этим потокам может быть добавлен сигнал кабельного телевидения, передаваемый на длине волны 1,55 мкм.

Первые ростки технологий PON появились около 15 лет назад, и за прошедшее время Международным союзом электросвязи (МЭС) выпущено пять стандартов передачи данных по оптоволокну. Активное оборудование, выпущенное в соответствии с требованиями этих стандартов, обеспечивает скорости от 155 Мб/с до 2488 Мб/с. Об особенностях этих стандартов будет рассказано ниже, а пока что подчеркнем, что общими для всех разновидностей технологий PON достоинствами являются возможности простого наращивания абонентской базы, ее обслуживания и модернизации, а также низкие (по сравнению с «медными» технологиями) эксплуатационные затраты.

GPON: движущая сила стандарта

Первый стандарт семейства PON – APON (ATM PON) был утвержден МЭС в конце 1998 года и уже в следующем году американские и японские операторы связи приступили к строительству пассивных оптических линий. Передача данных по этому стандарту осуществляется на базе протокола ATM, описывающего способ коммутации и мультиплексирования, основанный на передаче данных в виде ячеек фиксированного размера (ячеек ATM). Скорость передачи данных – 155 Мб/с.

Внесение в APON новых технологий, в частности, динамического назначения полосы в зависимости от приложений, поддержки протоколов SDH, FE, GE, SDI PAL, El, E/FE и телефонии, обеспечило дополнительную функциональность в областях трансляции речи, разнообразного видеоконтента и телевещания (первое появление в PON третьей длины волны). Что и обусловило утверждение «дочернего» стандарта APON – BPON (Broadband PON). При этом скорость передачи данных повысилась до 622 Мб/с.

Следующим «звеном в цепочке» APON – BPON стал стандарт GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network), реализация которого обеспечивает работу сети как в симметричном, так и в асимметричном режимах. Чаще используется второй режим, при котором скорость передачи данных в прямом потоке достигает 2,488 Гб/с, а в обратном – 1,244 Гб/с (обычно эти числа округляют и говорят о 2,5 Гб/с и 1,25 Гб/с).

Обычно к оптическому модему (ONT) сети стандарта GPON домашний ПК подключается либо по витой паре, либо по беспроводной связи (Wi-Fi). В ONT также есть порты для подключения телевизора и VoIP-телефона.

Базовым протоколом в технологии GPON стал GFP (Generic Framing Protocol), хотя используются также рекомендации TDMA, SDH, Ethernet, ATM.

Параллельно с совершенствованием PON-технологий в мире происходило развитие оптических сетей Ethernet и достижения этой коммуникационной «ветви» в области высокоскоростной передачи данных были использованы в стандарте EPON (Ethernet PON), который был разработан на базе протокола MPCP (Multi-Point Control Protocol), осуществляющего управление множеством узлов. А его улучшенная версия – GEPON (Gigabit EPON) по своим характеристикам и возможностям сегодня уступает только безусловному лидеру PON-технологий – GPON.

Что «бросается в глаза» в приведенном мини-обзоре технологий, используемых в пассивных оптических сетях? – То, что различия в их функциональности обусловлены главным образом тем, какие протоколы передачи данных положены в основу стандартов.

GPON и GEPON: простая арифметика

Если известны числовые показатели (или даже описания), выражающие какие-либо характеристики объектов, которые нужно сравнить, то такое сравнение произвести довольно просто, размещая соответствующие числа в строку или в столбик. И сразу же будет видно, «кто кого лучше». Проведем такое сравнение GPON и GEPON.

Итак, скорость передачи в прямом потоке у GPON – 2,5 Гб/с, а у GEPON – 1,25 Гб/с.

Максимальное число абонентских узлов на одно волокно у GPON – 64, а у GEPON – 16, что обуславливает более низкую стоимость порта на одного абонента в оптическом терминале оператора, произведенном по стандарту GPON, и значительно меньшее потребление электроэнергии станционным оборудованием, чем при использовании операторского оборудования стандарта GEPON.

Загруженность полосы пропускания по технологии GPON – не менее 93%, а по GEPON – не более 60%. Это различие обусловлено тем, что в активном оборудовании GPON, используется технология фрагментации кадров GEM (GTC Encapsulation Method), повышающая эффективность использования полосы пропускания. В технологии же GEPON такого инструмента нет.

Вот и вся «простая арифметика», объясняющая популярность GPON.

GPON: кабели внутридомовой разводки

Сеть GPON состоит из магистральных и распределительных линий связи. Протяженность магистральных трасс GPON в настоящее время достигает 20 км (в ближайшие годы разработчики технологии GPON обещают увеличить максимальную длину магистрального оптоволокна до 60 км). Магистральные участки прокладываются (подробнее о прокладке оптоволоконного кабеля) с использованием традиционных методов воздушной или подземной прокладки оптических кабелей с защитной оболочкой, которая обеспечивает долговечность эксплуатации кабельной линии в условиях повышенной влажности и перепада температур.

Для распределительной инфраструктуры GPON, создаваемой, например, в пределах многоквартирного дома, применяются дроп- и райзер-кабели. Особенностью «этажных» дроп-кабелей, предназначенных для ответвления оптической линии от подвесного распределительного кабеля, является предоставляемая их конструкцией возможность «гибкой» трассировки с малыми радиусами изгиба.

Райзер-кабели, применяемые для вертикальной межэтажной разводки, содержат 6-12 оптических волокон, которые легко укладываются в кассетах, а для их сварки требуется существенно меньшее время, чем при сварке оптических волокон других видов кабелей.

GPON: скорость эволюции нарастает

Преимущества стандарта GPON по сравнению с другими разновидностями технологий PON были неоспоримы уже с момента его утверждения в 2003 году. Однако к 2010 году в России пользователей ШПД на основе GPON «набралось», по данным компании J’son & Partners Consulting, всего 80 тысяч. Основным барьером к большему росту, как это почти всегда случается с продуктом, появившимся на рынке, была высокая цена активного оптического оборудования. В последние несколько лет цены на станционные приемопередатчики и абонентские оптические модемы заметно снизились, благодаря чему к началу 2017 года (по прогнозам аналитиков той же компании) количество российских пользователей GPON приблизится к 6 млн, то есть за семилетку увеличится почти в 75 раз!

Такой темп эволюции будет обусловлен в первую очередь строительством сетей GPON, которое уже два года назад начали крупнейшие операторы связи «Ростелеком» и МГТС. Вторым фактором, стимулирующим распространение GPON, является повышение привлекательности этой технологии ШПД для абонентов, которая обуславливается ожидаемыми пользователями (и обещаемыми разработчиками) введением в GPON дополнительных сервисов и интерфейсов.

Источник

PON — пассивные оптические сети

Содержание:

Технология PON

PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей.

Одна из главных задач, стоящих перед современными телекоммуникационными сетями доступа – так называемая проблема «последней мили», предоставление как можно большей полосы пропускания индивидуальным и корпоративным абонентам при минимальных затратах.

Суть технологии PON заключается в том, что между приемопередающим модулем центрального узла OLT (Optical line terminal) и удаленными абонентскими узлами ONT (Optical network terminal) создается полностью пассивная оптическая сеть, имеющая топологию дерева. В промежуточных узлах дерева размещаются пассивные оптические разветвители (сплиттеры) – компактные устройства, не требующие питания и обслуживания. Один приемопередающий модуль OLT позволяет передавать информацию множеству абонентских устройств ONT. Число ONT, подключенных к одному OLT, может быть настолько большим, насколько позволяет бюджет мощности и максимальная скорость приемопередающей аппаратуры.

Рис. 1. Архитектура PON сети

Для передачи прямого и обратного каналов используется одно оптическое волокно, полоса пропускания которого динамически распределяется между абонентами, или два волокна в случае резервирования. Нисходящий поток (downstream) от центрального узла к абонентам идет на длине волны 1490 нм и 1550 нм для видео. Восходящие потоки (upstream) от абонентов идут на длине волны 1310 нм с использованием протокола множественного доступа с временным разделением (TDMA).

Для построения PON используется топология «точка – многоточка» и сама сеть имеет древовидную структуру. Каждый волоконно-оптический сегмент подключается к одному приемопередатчику в центральном узле (в отличие от топологии «точка — точка», что также дает значительную экономию в стоимости оборудования. Один волоконно-оптический сегмент сети PON может охватывать до 32 абонентских узлов в радиусе до 20 км для технологий EPON / BPON и до 128 узлов в радиусе до 60 км для технологии GPON. Каждый абонентский узел рассчитан на обычный жилой дом или офисное здание и в свою очередь может охватывать сотни абонентов. Все абонентские узлы являются терминальными, и отключение или выход из строя одного либо нескольких абонентских узлов никак не влияет на работу остальных.

Центральный узел PON может иметь сетевые интерфейсы ATM, SDH (STM-1), Gigabit Ethernet для подключения к магистральным сетям. Абонентский узел может предоставлять сервисные интерфейсы 10/100Base-TX, FXS (2, 4, 8 и 16 портов для подключения аналоговых ТА), E1, цифровое видео, ATM (E3, DS3, STM-1c).

| APON | BPON | EPON (GEPON) | GPON | |

| Стандарт | G.983 | ITU G.983 | IEEE 802.3ah | ITU G.984.6 |

| Полоса пропускания для нисходящего потока | 155 Мбит/с | 622 Мбит/с | 1,244 Гбит/с | 2,488 Гбит/с |

| Полоса пропускания для восходящего потока | 155 Мбит/с | 155 Мбит/с | 1,244 Гбит/с | 1,244 Гбит/с |

| Емкость | 32 | 32 | 64 | |

| Максимальная длина передачи, км | 20 | 20 | 60 | |

| Затухание линии PON | 26 дБ | 22 дБ |

Рис.2. Сравнение технологий

Тестирование PON сети

При тестировании сети PON оператора обычно волнуют два основных вопроса:

- Реальное затухание в оптической линии между центральным узлом и абонентским устройством (действующим или готовящимся к подключению).

- Местоположение проблемного участка, если реальное затухание в линии оказалось выше ожидаемого (расчетного или опорного).

Для ответа на первый вопрос достаточно провести простые измерения с помощью оптического тестера. Второй вопрос более сложен и требует применения оптического рефлектометра (OTDR), а также определенного опыта расшифровки рефлектограмм.

Как правило, желательно, чтобы все необходимые измерения могли проводиться на работающей сети PON без отключения абонентов (кроме, возможно, тестируемого). Такое тестирование осуществляется на нерабочей длине волны с применением дополнительных устройств (волновых мультиплексоров DWDM, фильтров), чтобы излучение измерительной аппаратуры не вносило помех в полезный сигнал. Как уже упоминалось, в сети PON для прямого канала (от центра к абонентам) используется длина волны 1490 или 1550 нм (для видео), для обратного – 1310 нм. Для тестирования сети PON обычно используют длину волны 1625 нм.

Излучение измерительной аппаратуры (тестера, рефлектометра) вводится в волокно сразу после OLT с использованием волнового мультиплексора (DWDM). Это излучение способно вызвать помехи на оптическом приемнике абонентского устройства, поэтому перед каждым абонентским устройством ONT необходимо установить фильтр. Для того чтобы можно было проводить тестирование без отключения сети, волновой мультиплексор и фильтры должны быть стационарно включены в оптический тракт, (см. Рис. 3).

Рис. 3. Схема подключения волнового мультиплексора и фильтров к PON

Для измерения затухания в оптической линии между OLT и ONT используется оптический тестер на 1625 нм. Передатчик тестера подключается к свободному концу волнового мультиплексора на OLT. Приемник тестера подключается к свободному концу волокна перед фильтром, (см. Рис. 4).

Рис. 4. Измерение затухания с отключением абонентского устройства

Можно измерять затухание и без отключения абонентского устройства. Для этого на ONT нужно использовать не фильтр, а волновой мультиплексор, как на центральном узле, (см. Рис. 5).

Рис. 5. Измерение затухания без отключения абонентского устройства

Затухание на длине волны 1625 нм несколько выше, чем на 1550 и 1490 нм (в среднем на 10%). Поэтому тестирование затухания на длине волны 1625 нм дает оценку сверху для затухания на рабочих длинах волн. Если эта оценка укладывается в допустимый бюджет (23 дБ), то затухание на рабочих длинах волн заведомо удовлетворяет требованиям по бюджету. Если затухание на длине волны 1625 нм превышает допустимое значение, то для точного определения затухания на рабочих длинах волн необходимо провести перерасчет на основе паспорта оптического кабеля.

Измерение в PON с помощью оптического тестера позволяет получить реальное значение затухания на участке от OLT до ONT, но не дает ответа на вопрос, где находится проблемный участок, если это затухание оказалось выше ожидаемого (расчетного или опорного). Для локализации проблемного участка используется более сложное устройство – оптический рефлектометр (OTDR).

Рефлектометр с тестовым модулем на 1625 нм подключается к свободному концу волнового мультиплексора на OLT, (см. Рис. 6). Излучение рефлектометра распространяется по дереву PON и за счет отражения на препятствиях и обратного рассеивания в оптическом волокне частично поступает обратно на вход рефлектометра. Таким образом, снимается рефлектограмма дерева PON – график затухания в линии в зависимости от расстояния. Каждый пик или скачок затухания на этом графике соответствует определенному элементу сети, либо событию в волокне.

Рис. 6. Снятие рефлектограммы дерева PON

Методика тестирования сети PON с использованием рефлектометра заключается в следующем. После каждого изменения топологии сети (подключения нового абонента, замены сплиттера и т.п.) снимается опорная (эталонная) рефлектограмма, соответствующая нормальному состоянию сети. При обнаружении проблем в сети (например, если затухание, измеренное оптическим тестером, оказалось выше расчетного) снимается новая рефлектограмма, которая сравнивается с опорной. Новые события на рефлектограмме локализуют местоположение проблемного участка, (см. Рис. 7).

0.4 дБ/км, 0.5 дБ на коннектор

0.03 дБ на точку сварки

3.5 дБ на сплиттер 1:2

7.2 дБ на сплиттер 1:4

10.7 дБ на сплиттер 1:8

14.4 дБ на сплиттер 1:16

Рис. 7. Анализ новых событий на рефлектограмме.

С помощью рефлектометра можно вести мониторинг сети PON и обнаруживать деградации волокна еще до того, как возникнут проблемы. Для этого необходимо регулярно (например, раз в неделю) снимать рефлектограмму сети и сравнивать ее с опорной рефлектограммой. При появлении любых отклонений и тем более новых событий на рефлектограмме необходимо анализировать их возможные причины и при необходимости проводить адекватные профилактические мероприятия.

Основные преимущества технологии PON

- Экономия волокон. До 128 абонентов на одно волокно, протяженность сети до 60 км.

- Эффективное использование полосы пропускания оптического волокна.

- Скорость до 2,488 Гбит/с по нисходящему потоку и 1,244 Гбит/с по восходящему.

- Надежность. В промежуточных узлах дерева находятся только пассивные оптические разветвители, не требующие обслуживания.

- Масштабируемость. Древовидная структура сети доступа дает возможность подключать новых абонентов самым экономичным способом.

- Возможность резервирования как всех, так и отдельных абонентов.

- Гибкость. Использование ATM в качестве транспорта позволяет предоставлять абонентам именно тот уровень сервиса, который им требуется.

- Данные по сети передаются в виде ячеек ATM.

- Возможны симметричный и асимметричный режимы работы.

Измерения в FTTx PON / GPON сетях

В процессе строительства сетей FTTx PON необходимо выполнять четыре основных измерения:

- однонаправленное измерение потерь в кабельной секции перед сваркой;

- двунаправленное измерение оптических возвратных потерь (ORL);

- двунаправленное измерение оптических потерь между двумя оконечными точками;

- двунаправленное снятие характеристик линии;

- снятие рефлектограммы каждого участка оптической линии, включая сплиттеры.

В процессе ввода в эксплуатацию сетей FTTx PON необходимо выполнять два основных измерения:

- измерение оптической мощности на выходе OLT;

- измерение оптической мощности прямого и обратного потоков ветви сети PON при добавлении каждого нового ONT.

Источник