- Монтаж натяжного спирального зажима

- Инструкция по монтажу зажима натяжного

- Монтаж зажимов соединительных спирального типа СС-Dпр-11 для проводов с 3-мя токопроводящими повивами

- Соединение проводов воздушных линий электропередачи — Соединение проводов прессуемыми натяжными зажимами

- Содержание материала

- Технология монтажа натяжных зажимов.

Монтаж натяжного спирального зажима

1. Монтаж протектора на кабель (1-й способ — монтаж от середины)

1.1. Очистить и протереть кабель в месте установки протектора.

1.2. Приложить прядь протектора к монтируемому кабелю так, чтобы ее конец, обращенный в сторону шлейфа, находился в 12–15 см от принятого местонахождения оси (пальца) коуша крепления зажима в сторону опоры, а конец протектора, отмеченный цветовой меткой, был обращен в сторону пролета.

1.3. Начиная от середины (от центральной метки) навить на кабель часть пряди протектора, обращенную в сторону пролета (рис. 1). При укладке последнего витка пряди допускается применение монтажного инструмента (например, отвертки).

1.4. Наложить вторую прядь протектора, совместив метку, отмечающую ее середину, с аналогичной меткой предыдущей спирали. При этом прядь должна быть приложена таким образом, чтобы при навивке она прижималась к первой пряди. Навить прядь на кабель аналогично первой пряди (рис. 2).

1.5. Наложить на кабель и навить последующие пряди (рис. 3). В процессе навивки каждая последующая прядь должна прижиматься к предыдущей. Перехлесты прядей, их выпирание не допускаются.

1.6. Навить пряди, обращенные в сторону шлейфа, так, чтобы в процессе навивки каждая последующая прядь прижималась к предыдущей.

Для предотвращения повреждения оболочки и волокон оптического кабеля концы прядей протектора (за исключением модификаций 01, 21) изготавливаются отформованными (отогнутыми). В процессе навивки прядь отгибается в сторону под углом не более 15–20 (см. рис. 1) к оси кабеля во избежание деформации и изменения ее геометрии и монтируется без применения значительных усилий. В конце монтажа допускается больший изгиб пряди — конец пряди отводится в сторону, чтобы не цеплялся за концы спиралей предыдущей пряди.

|

Рис. 1

Рис. 2

2. Установка протектора на кабель (2-ой способ — монтаж от конца)

2.1. Приложить прядь протектора к монтируемому кабелю так, чтобы ее конец, обращенный в сторону шлейфа, находился в 12–15 см от принятого местонахождения оси (пальца) коуша крепления зажима в сторону опоры, а конец протектора, отмеченный цветовой меткой, был обращен в сторону пролета.

2.2. Навить прядь, начиная от опоры в сторону пролета.

2.3. Наложить вторую прядь протектора аналогично первой пряди, при этом отогнутый конец пряди в начале навивки необходимо сместить ближе к опоре на длину отгиба (примерно 2–2,5 см), за исключением зажимов модификаций 01 и 21. Прядь должна ложиться плотно без перехлестов. Прядь в процессе навивки должна прижиматься к предыдущей пряди. Для модификаций 01 и 21 торцы второй и последующих прядей совмещаются с торцом предыдущей пряди.

2.4. Аналогично п. 2.3. наложить на кабель и навить последующие пряди (рис.3). На установленном протекторе перехлесты прядей, их выпирание не допускаются.

3 Установка силовой спирали.

3.1. Приложить силовую спираль зажима ветвями к протектору так, чтобы ось (палец) коуша находилась в 12–15 см от конца протектора, обращенного в сторону шлейфа, при этом в одну ветвь силовой пряди зажима в месте, отмеченном цветовой меткой, вложить протектор.

3.2. Навить ветвь силовой пряди на вложенный в нее протектор на длину двух шагов спиралей (рис.4).

|

Рис. 4

3.3. Навить вторую ветвь силовой спирали на протектор на длину двух шагов. При этом она должна ложиться в зазоре уже навитой ветви примерно симметрично (рис.5).

3.4. Далее, поочередно, по полшага, навить одновременно обе ветви силовой спирали на протектор до конца, следя за тем, чтобы обе ветви ложились равномерно, без перехлестов. При укладке последнего витка силовой спирали на протектор допускается применение инструмента (например, отвертки).

Источник

Инструкция по монтажу зажима натяжного

ООО «Телинком«

Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ICQ#: 296-717-647

http://www.telenc.ru/

Инструкция по установке Спиральных натяжных зажимов НСО .

1. 1.Спиральный протектор (состоит, в зависимости от модели, из

4 или 5 комплектов скрученных особом способом проволок, комплекты

имеют слой клея и образивного порошка.)

1.2. Натяжной спиральный зажим (состоит из скрученных особом способом

проволок)

2. Установка комплектов(прядей) протектора.

2.1. На месте установки зажима наносится метка.

2.2. На отмеченном месте на кабель установите на уровне метки первую прядь протектора (в случае если одна прядь шире остальных, следует установить ее в первую очередь).

2.3. Навиваются остальными комплекты (пряди), при этом следует избегать персхлёстов.

3.Установка спиральной вязки

3.1. Приложите одну полоску меткой на вязки к метке протектора и сделайте 2-3 витка.

3.2. Повторить тоже со второй полоской и доведите навивку обоих полосок до завершения.

- Зажим смонтирован. Пропустите петлю вязки через коуш. Далее действуйте согласно проектной документации, либо коуш соединяется с промзвеном, либо с талрепом и узлом крепления. ( узлы крепления для кабелей связи можно заказать у нас )

Источник

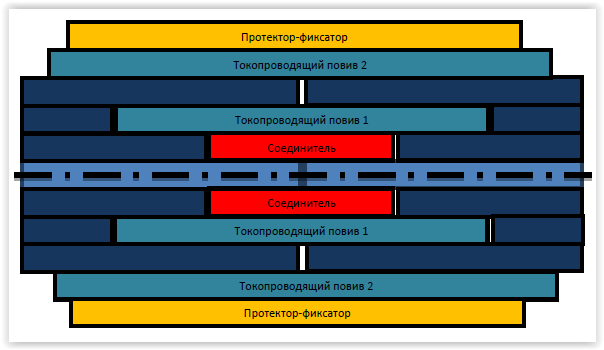

Монтаж зажимов соединительных спирального типа СС-Dпр-11 для проводов с 3-мя токопроводящими повивами

Перемонтаж зажима ЗАПРЕЩЕН

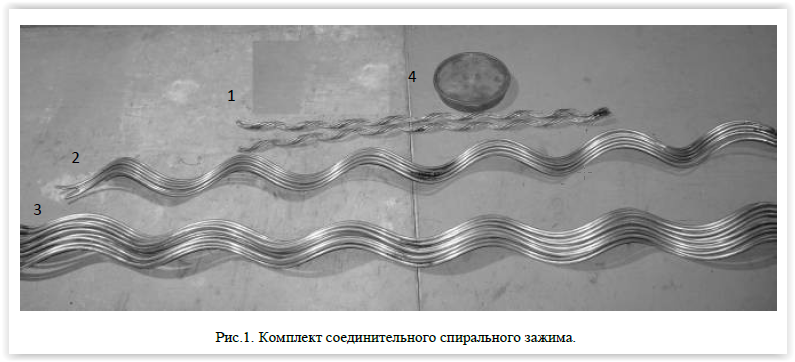

В комплект соединительного зажима СС-Dпр-11 входят (см. рис.1):

- Соединитель,

- 2 вида токопроводящих повивов (внутренний и наружний),

- Протектор-фиксатор,

- Токопроводящая консервирующая смазка (10-15 г на комплект).

Соединитель состоит из двух или более проклеенных силовых прядей, состоящих из спиралей из стальной проволоки с защитным покрытием; на внутреннюю поверхность прядей нанесен абразив.

Токопроводящий повив представляет собой комплект отдельных спиралей из алюминиевого сплава АВЕ.

Протектор-фиксатор состоит из отдельных стальных спиралей с защитным покрытием; на внутреннюю поверхность прядей нанесен абразив.

Соединитель монтируется на стальной сердечник провода и обеспечивает механическую прочность соединения.

Первый токопроводящий повив спиралей монтируется поверх соединителя и встык с нижним алюминиевым повивом провода.

Второй токопроводящий повив спиралей монтируется на верхний алюминиевый повив провода и обеспечивает токопроводящие свойства соединения.

Протектор-фиксатор монтируется поверх токопроводящих спиралей и обеспечивает плотный и надежный контакт токопроводящих спиралей зажима с проводом.

4. Подготовка соединяемых концов провода

4.1. Очистить от грязи провод в месте установки соединительного спирального зажима.

4.2. Расплести проволоки токопроводящих повивов соединяемых концов провода на длине (2÷3)´Lс,, где Lс — длина спиралей соединителя, в ту и другую сторону от торцов соединяемых концов проводов. Для удобства последующего монтажа повивы расплетать прядями по 8÷10 проволок в каждой пряди, не допуская их смятия и изломов.

4.3. Проволоки нижнего токопроводящего повива провода расплести по длине 1,2-1,5Lc, оголив стальной сердечник. Для предотвращения расплетания поставить на стальном сердечнике на расстоянии 10÷20 мм от соединяемых концов бандажи из тонкой вязальной проволоки (не более двух витков).

5. Последовательность монтажа

5.1. Монтаж соединителя:

5.1.1. Наложить прядь соединителя на стальной сердечник одного концов соединяемых участков провода (см. рис.2). При этом цветовая метка, указывающая середину соединителя, должна приходиться на конец стального сердечника.

5.1.2. Навить прядь соединителя, начиная от середины, на сердечник соединяемого провода. При монтаже концевого участков пряди допускается применение монтажного инструмента.

5.1.3. Приложить торец сердечника другого конца соединяемого провода к торцу сердечника с навитой прядью соединителя. Допускается зазор между торцами сердечников не более 5 мм.

5.1.4. Навить прядь соединителя, начиная с середины, на сердечник конца соединяемого провода.

5.1.5. Снять бандажи с сердечников соединяемых концов провода.

5.1.6. Вторую и последующие (если таковые имеются) пряди соединителя навивать, начиная от края, таким образом, чтобы при монтаже она прижималась к предыдущей пряди (см. рис. 3).

5.2. Монтаж спиралей токопроводящего повива зажима:

5.2.1. Заплести, расплетенные ранее проволоки нижнего токопроводящего повива соединяемых концов провода, откусив кусачками-бокорезами проволоки повива провода по длине смонтированного соединителя. Допускается зазор между торцами проволок повива и соединителя не более 5 мм.

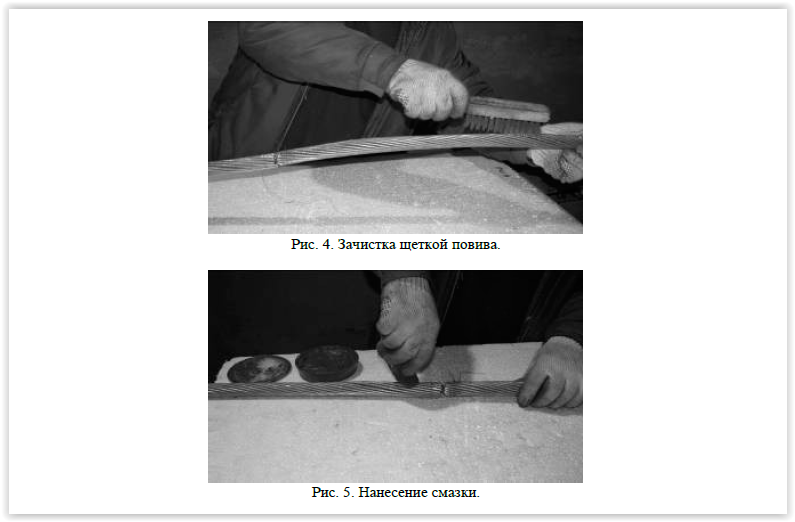

5.2.2. Зачистить щеткой поверхность соединяемого участка (соединитель зажима и токопроводящие повивы провода) и нанести обильным слоем защитную смазку на поверхность провода на расстоянии 0,5Lт в ту и другую стороны от середины, где Lт — длина токопроводящих спиралей зажима.

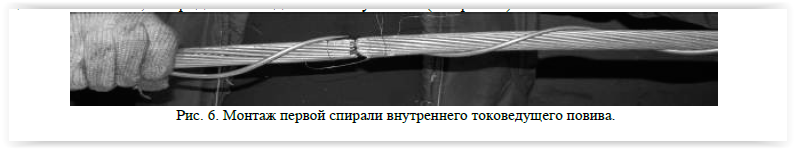

5.2.3. Смонтировать, начиная от середины, первую токопроводящую спираль меньшего диаметра зажима, совместив предварительно середину монтируемой спирали, отмеченную цветовой меткой, с серединой соединяемого участка (см. рис. 6).

5.2.4. Вторую токопроводящую спираль монтировать с диаметрально противоположной стороны, совместив предварительно середину спирали, отмеченную цветовой меткой, с серединой соединяемого участка (см. рис. 7).

5.2.5. Оставшиеся спирали монтировать, начиная от края, таким образом, чтобы каждая последующая спираль при монтаже прижималась к предыдущей.

5.2.6. Заплести, расплетенные ранее проволоки среднего токопроводящего повива соединяемых концов провода, откусив кусачками-бокорезами проволоки повива провода по длине смонтированного внутреннего токоведущего повива. Допускается зазор между торцами проволок повива и внешнего токоведущего повива провода не более 5 мм.

5.2.7. Зачистить щеткой поверхность соединяемого участка (токопроводящие повивы провода и зажима) и нанести обильным слоем защитную смазку на поверхность провода на

расстоянии 0,5Lт в ту и другую стороны от середины, где Lт — длина токопроводящих спиралей зажима.

5.2.8. Заплести, расплетенные ранее проволоки верхнего токопроводящего повива соединяемых концов провода.

5.2.9. Смонтировать, начиная от середины, первую токопроводящую спираль большего диаметра зажима, совместив предварительно середину монтируемой спирали, отмеченную цветовой меткой, с серединой соединяемого участка.

5.2.10. Вторую токопроводящую спираль монтировать с диаметрально противоположной стороны, совместив предварительно середину спирали, отмеченную цветовой меткой, с серединой соединяемого участка.

5.2.11. Оставшиеся спирали монтировать, начиная от края, таким образом, чтобы каждая последующая спираль при монтаже прижималась к предыдущей.

5.3. Монтаж спиралей протектора-фиксатора:

5.3.1. Монтировать, начиная от середины, первую силовую спираль протектора-фиксатора совместив предварительно середину монтируемой спирали (см. рис. 8), отмеченную цветовой меткой, с цветовой меткой расположенной на середине смонтированного токоведущего повива.

5.3.2. Последующие спирали при монтаже распределить по периметру токопроводящего повива, по возможности, равномерно; при укладке последнего витка спирали нагрузка возрастает, допускается применение монтажного инструмента (например, отвертки).

Общий вид смонтированного соединительного зажима, приведен на рис. 9.

Источник

Соединение проводов воздушных линий электропередачи — Соединение проводов прессуемыми натяжными зажимами

Содержание материала

Провода всех марок сечением 240 мм 2 и более в настоящее время закрепляются на анкерных опорах с помощью натяжных прессуемых зажимов, монтируемых с перерезыванием провода. Конструкция такого зажима понятна из рис. 21.

Сердечник комбинированного провода, уходящего в пролет, опрессовывается в стальном анкере зажима, а затем анкер и токоведущая часть провода опрессовываются и корпусе зажима, изготовленном из того же металла, что и провод. В хвостовой части корпуса зажима опрессовывается провод, образующий петлю. Длина провода в петле определяется по чертежу гирлянд или по ведомости длин петель. Таким образом натяжной прессуемый зажим, монтируемый с перерезыванием провода, работает и как натяжной, и как соединительный в котором провод соединяется дважды. Ток передается по корпусу зажима.

Технология монтажа натяжных зажимов.

Рис. 21. Монтаж натяжного прессуемого зажима.

а — корпус натяжного зажима, надвинутый на провод; б — анкер натяжного зажима, подготовленный для опрессования.

Подготовка опрессовочного агрегата, монтажного инструмента, материалов и натяжных зажимов выполняется так же, как при монтаже фасонных соединителей. Монтаж зажимов производят в следующем порядке. На конец провода образующий петлю, накладывают бандаж Б1 (рис. 21). Конец провода обрезают ножовкой, очищают его и внутреннюю поверхность корпуса зажима от грязи и смазки тряпкой, смоченной в бензине. Конец провода на длине, равной 1,4 глубины отверстия хвостовой части зажима, и внутреннюю поверхность зажима смазывают смазкой ЗЭС или техническим вазелином и обрабатывают, как указано выше. Затем ослабляют бандаж — вдвигают провод в хвостовую часть зажима, так чтобы торец его на 10—15 мм не доходил до краев отверстия со стороны анкера. Опрессование хвостовой части корпуса производят от середины зажима к концу его. Зажим вынимают из матриц, снимают бандаж и зачищают заусенцы. Затем на конец провода, уходящего в пролет, накладывают бандаж Б2. Конец провода очищают от грязи и смазки тряпкой, смоченной в бензине, выравнивают торец проволок сердечника и удаляют заусенцы напильником. Внутреннюю поверхность алюминиевого корпуса зажима обрабатывают стальным ершом под слоем смазки и надвигают его на провод. На конец провода, выходящий из зажима, накладывают бандаж БЗ. На расстоянии, равном 1,2 длины прессуемой части стального анкера, на провод накладывают бандаж Б4. На длине, равной 1,1 глубины отверстия в стальном анкере, токопроводящие проволоки провода подпиливают ножовкой и отламывают, освобождая сердечник провода. На конец сердечника накладывают бандаж. Стальной сердечник и внутреннюю поверхность стального анкера протирают тряпкой, смоченной в бензине, и смазывают смазкой ЗЭС или техническим вазелином. Вдвигают сердечник провода в отверстие анкера до упора и снимают бандаж. Опрессование производят в направлении от проушины к проводу. В случае погнутости анкер выпрямляют, затем его осматривают и измеряют диаметр. Если диаметр удовлетворяет требованиям и других дефектов не обнаружено, приступают к опрессованию алюминиевого корпуса зажима. Провод на длине, равной 1,3 прессуемой части корпуса зажима, смазывают и зачищают стальной щеткой. Корпус зажима надвигают на анкер до упора конца анкера в выточку в корпусе. Устанавливают корпус зажима в матрицах пресса и начинают опрессование. Первый жим пресса производят над обрезом алюминиевых повивов так, чтобы матрица перекрывала стальной анкер и концы алюминиевых проволок, затем опрессовывают часть зажима по направлению к проушине, а после — по направлению к проводу.

Корпус зажима вынимают из пресса, выправляют, осматривают и измеряют его диаметр. Если диаметр опрессованной части корпуса зажима превышает диаметр отверстия матрицы более чем на 0,3 мм, его следует допрессовать еще раз матрицей, имеющей номинальный размер прессующей части. Если другие размеры корпуса не удовлетворяют требованиям или обнаружены какие- либо дефекты, зажим вырезают и монтируют взамен его новый. Для компенсации вырезанной длины провода в случае необходимости в натяжную гирлянду вставляют удлинительное звено. Натяжные зажимы для стальных тросов монтируют аналогично монтажу стального анкера натяжного зажима для сталеалюминиевых проводов. Натяжные зажимы для полых проводов монтируют аналогично монтажу алюминиевого корпуса для сталеалюминиевых проводов с той разницей, что внутрь провода вводится стальной вкладыш с проушиной (анкер). Глубина заложения анкера указывается отметкой на его поверхности. В настоящее время все большее применение получают натяжные зажимы, монтируемые без перерезывания провода; такие зажимы выпускают заводы треста «Электросетьизоляция».

В связи с увеличением строительства линий электропередачи в Сибири и на севере нашей страны необходимо остановиться на вопросе об особенностях монтажа соединителей и натяжных зажимов, монтируемых опрессованием в условиях низких температур (—20°С и ниже). Соединители и натяжные прессуемые зажимы в процессе монтажа подвергаются глубокой деформации. Опрессование стальных соединителен и анкеров натяжных зажимов зимой, при низких температурах, может привести к их поломке вследствие явления холодноломкоети стали. Холодноломкость стали характеризуется изменением величины ударной вязкости при минусовых температурах. Так, горячекатаная сталь 20 по ГОСТ 1050-60 имеет ударную вязкость при температурах +20 °С — 11 кгс-м/см 2 , при —20°С — 6 кгс-м/см 2 , при —40° С — 3 кгс-м/сек2, при —60°С —0,5 кгс-м/см 2 .

Та же сталь после термической обработки имеет ударную вязкость соответственно 18 кгс-м/см 2 , 15 кгс-м/см 2 ; 11 кгс-м/см 2 и 3 кгс-м/см 2 . Опрессование стальных соединителей, плохо обработанных термически, при температурах —20°С и ниже обычно сопровождается слышимым потрескиванием металла, а в конце процесса опрессования или при выправке погнувшегося при опрессовании соединителя или анкера часто происходит раскалывание его вдоль продольной оси. Иногда раскалывания не происходит, но на поверхности опрессованного соединителя или анкера появляются продольные трещины. Такой соединитель потерял свою прочность, и его необходимо заменить новым. Чтобы не допустить холодноломокости, стальные соединители и анкеры перед опрессованием следует подогреть до положительной температуры, а при сильном морозе не давать остывать или подогревать соединитель или анкер во время опрессования. Алюминиевые и медные детали не подвержены явлению холодноломкости, и их можно монтировать опрессованием при любых отрицательных температурах.

Источник