Двухпроводная линия связи кабель

Глава 1. Линии передач. Коаксиал или двухпроводная линия.

Суррогатные и самодельные фидеры.

Сейчас стоимость коаксиальных кабелей растет не по дням, а по часам, качество же их падает так же сильно. Но во многих случаях, особенно тем, кто только начинает свою работу на 160 метров, можно обойтись и без покупки коаксиального кабеля.

1. Работа линий передачи.

Рассмотрим упрощенно теорию линий передач. Есть три режима работы линии – работа на согласованную нагрузку, работа на нагрузку большую волнового сопротивления линии и на нагрузку меньшую волнового сопротивления линии (рис.1).

Режим на рис.1а называют режимом бегущей волны. В этом случае U макс. = U мин. , R н = Z л

Режим на рис. 1б и 1в называют режимом работы линии со стоячей волной. Коэффициент стоячей волны К, который равен

К = U макс / U мин = I макс / I мин ,

или К = Z л / R н, когда Z л> R н ,

или К = R н / Z л , когда R н> Z л .

Понятно, что в режиме бегущей волны фидерная линия используется оптимально. Если же антенная система работает с КСВ, то фидерная линия используется не оптимально.

2. Коаксиальные линии передач.

Эти линии, не без помощи радиолюбителей, широко стали использовать во время второй мировой войны. Коаксиальная линия представляет собой провод 1, окруженный диэлектриком 2, и заключенный в металлическую оплетку 3, которая в свою очередь защищена пластиковой оболочкой 4 (рис.2). Все электромагнитное поле такой линии заключено внутри нее, поэтому ее можно располагать как угодно (сгибать, свивать в бухту) и где угодно (около металла и даже под водой.

Для уменьшения потерь коаксиальных линий передач используют высококачественный диэлектрик, в некоторых случаях он состоит из фарфоровых чешуек.

Но надо признать, что качество бытовых и коаксиальных кабелей ухудшается из года в год, и часто кабель, приобретенный сейчас, гораздо хуже кабеля, сделанного несколько лет назад. Особенно это касается коаксиальных кабелей производства СНГ. Вместо плетеного экрана сейчас часто ставят несколько десятков несвитых тонких проводов, заметно хуже и качество пластмасс.

Если такой коаксиал годен для приема, то на передачу он уже подходит с трудом, да и то лишь при условии, что такая линия работает с невысоким КСВ.

Работа с большим КСВ особенно опасна для коаксиальных кабелей, так как протекающие при этом значительные токи могут привести к перегреву внутренней жилы и местному расплавлению внутренней изоляции кабеля и, как следствие этого, кабель в этом месте “стягивается” и приходит в негодность. В пучности напряжения возможен пробой коаксиального кабеля. При плохой оплетке работа с КСВ ведет к усилению излучения кабеля.

Волновое сопротивление коаксиальных кабелей Z o лежит в пределах 30-120 Ом. Его можно определить как

Z o = (138 / e ) ´ log 10 (D/d),

где D – внутренний диаметр оплетки,

d – внешний диаметр жилы,

e – диэлектрическая постоянная внутренней изоляции кабеля.

3. Двухпроводная линия передачи.

Двухпроводная линия передачи представляет собой два провода 1, между которыми расположены изоляторы 2 (рис.3). Сопротивление двухпроводной линии лежит в пределах 200-600-Ом и определяется как

Z л = 276 log 10 (D/d),

где D – расстояние между центрами проводников,

d – диаметр проводников.

Электромагнитное поле сосредоточено как внутри, так и за линией (рис.4).

Это обуславливает влияние на линию различных близлежащих предметов на расстоянии до 10D. Происходит увеличение излучения линии на высоких частотах из-за рассимметрирования антенны. При рассимметрировании, токи, протекающие в разных проводах линии находятся не в фазе, и не компенсируют друг друга, что приводит к излучению фидера.

При использовании двухпроводных линий, провода которых проходят в диэлектрике, будем иметь больше потери в нем на ВЧ. Двухпроводная линия переносит режим работы с КСВ значительно легче. Действительно, она обычно выполнена из достаточно толстого провода, способного пропустить значительные токи, и большое расстояние между проводами защищает линию от пробоя.

4. Работа линий передач с КСВ.

Можно без опаски питать через 600-Омную линию 60-Омную антенну (рис.5). Действительно, КСВ в линии при этом будет около 10, но линия будет работать. Для примера рассчитаем значение действующих в этом случае токов и напряжений в линии при мощности в нагрузке 120 Вт. При этом ток в нагрузке будет 1,5 А, напряжение 90 В. Напряжение пика в линии будет 900 В. Хотя это на первый взгляд большая величина, но обычная двухпроводная линия передачи его выдержит. Можно использовать и 300-Омную двухпроводную линию, КСВ в этом случае изменится.

Обычно радиолюбители не используют антенны сопротивлением выше 600 Ом. Но предположим, мы запитываем длинной линией полуволновой диполь на 40 м. Такая антенна имеет входные сопротивления около 75 Ом на 40-метровом диапазоне и около 1200 Ом на 20- и 10-метровых диапазонах.

Режим работы на 40 м мы рассмотрели выше. На 20 и 10 метрах, при использовании такой линии, КСВ будет около 2 (рис.6). Ток в антенне, при подводимой к ней мощности 120 Вт будет 0,3 А, напряжение на ней 380 В. Ток пика будет 0,6 А и напряжение пика 760 В, что очень немного практически для любой линии. Работа коаксиального кабеля при нагрузке больше и меньше его волнового сопротивления

аналогична работе двухпроводной линии. При работе с высоким КСВ коаксиал не имеет запаса ни по напряжению, ни по току, в отличие от двухпроводной линии, и может быть выведен из строя чрезмерными токами или напряжением.

Вот почему при использовании коаксиального кабеля работают только на согласованную антенну. Использование двухпроводной линии позволит сделать простую антенну без заградительных контуров, согласующих цепей, которая будет работать как в гармониковых диапазонах (т.е. антенна на 80 будет работать на 40, 20, 10), так и в промежуточных – 160, 30, 17, 15, 12 (рис.7).

При использовании коаксиального кабеля такую простую антенну построить невозможно. Можно рекомендовать начинающим коротковолновикам не мучиться с поисками качественного коаксиального кабеля, настройкой антенны, а выполнить эту простую и в то же время эффективную антенную систему.

5. Суррогатные линии передач.

Обычный сетевой шнур питания имеет волновое сопротивление около 60-120 Ом. Его можно успешно использовать для запитки таких антенн как дельта, диполь, штырь. Но изоляция сетевого провода имеет повышенные потери, которые растут на высоких частотах. В разных сетевых шнурах используется разная изоляция, которая, как показывает опыт, может работать до 7-10 МГц и даже выше. Простой способ определить, работоспособен ли сетевой шнур в качестве фидера – подключить его к антенне, измерить КСВ, и если КСВ будет Вас устраивать, попробовать шнур на ощупь. Если он теплый, а тем более горячий, использовать его на этой частоте нельзя. Такой фидер более подвержен влиянию атмосферных воздействий, чем коаксиальный кабель.

Экранированный шнур, используемый в звуковой технике, имеет волновое сопротивление около 30-70 Ом, и его можно использовать с антеннами 160-80 метрового диапазона, которые обычно имеют малую высоту подвеса и, вследствие этого, малое сопротивление. Такой кабель должен иметь пластиковую изоляцию поверх экрана. На более высоких частотах использовать его не рекомендуется из-за возрастающих потерь.

Двухпроводная линия типа “лапша”, используемая для прокладки радио и телефонной сети идеально подходит в качестве высокоомного фидера питания. Такая линия имеет волновое сопротивление около 600 Ом, что позволяет питать антенны типа Цеппелин, Т2FD, Beverage. Такая линия хорошо работает и до 30 МГц. Плохо, что она не обладает механической прочностью, поэтому рекомендуется ее прикреплять к капроновому шнуру (рис.8).

Изоляция этой линии не рассчитана на работу в атмосферных условиях и уже через несколько лет приходит в негодность. Через такую линию можно передавать значительные мощности – до 200 Вт.

6. Изготовление открытой линии в домашних условиях.

Для изготовления открытой линии мной был изготовлен станок (рис.9). Он состоял из доски 1, на которой были укреплены две бобины с проводом 2, используемые для изготовления открытой линии. От этих бобин провод поступал на выполненную из дерева форму 3, которая обеспечивала формирование расстояния между проводами открытой линии. В паз 4 формы 3 закладывался изолятор 5, выполненный из термопластмассы. Прижимом 6 провода натягивались и паяльником 7 вплавлялись в изолятор. После этого готовая линия сматывалась на самодельную бобину 8. С помощью линейки 9 обеспечивалось равное расстояние между изоляторами.

Для изоляторов можно использовать толстые полиэтиленовые стержни или другие пластмассы, позволяющие производить в них заплавку и обладающие достаточной прочностью. Для унификации можно выполнить изоляторы самому из подручных материалов. Для этого берутся две пустые консервные банки (рис.10), причем банка 1 большего диаметра, чем банка 2.

В банке 2 формируется носик, в нее закладывается материал для производства пластмассы для изоляторов – это могут быть старые полиэтиленовые пакеты, пластиковые банки из-под моющих средств и т.д. затем банка 2 ставится на банку 3 и закрывается банкой 1. Через некоторое время пластмасса будет готова и ее можно разлить в форму 4. Эта форма выполнена из жести от консервной банки, которая свернута уголком. После заливки и остывания получим угловой изолятор 5, который после этого распиливают на заготовки нужной длины. В эту пластмассу провод легко вплавляется, и она обладает достаточной механической прочностью.

Из этой пластмассы можно изготовлять и мелкие детали (ручки, кнопки, каркасы для катушек) для радиолюбительских нужд. Работы по приготовлению и разливке пластмассы лучше производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Таблица, приведенная здесь, окажет помощь в изготовлении самодельной открытой линии. Для линии лучше использовать медный одножильный провод в изоляции типа ПЭТВ-2 (влаготеплостойкий). При использовании неизолированного провода он со временем окислится, что ухудшит работу линии. Канатик с тонкими жилами в городских условиях под действием кислотных дождей и смога может быстро прийти в полную негодность, кроме того, он не обеспечивает достаточной жесткости линии.

Г.И.Атабеков и др. Теоретические основы электротехники. М.,Энергия, 1979.

Г.З.Айзенберг. Коротковолновые антенны. М., РиС, 1985.

Источник

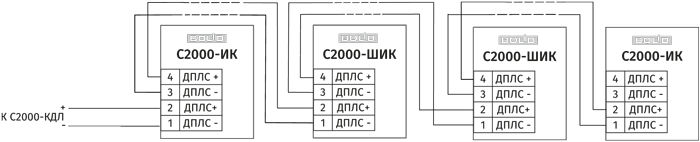

Организация ДПЛС

ДПЛС предполагает использование соединения между адресными устройствами (АУ) и контроллером «С2000-КДЛ» типа «шина» (рис. ниже), когда все АУ соединяются одной парой проводов («ДПЛС+» и «ДПЛС-»). Согласующие резисторы не требуются.

В ДПЛС допускается подключать до 127 устройств с типовым суммарным током потребления 64 мА (максимальный суммарный ток потребления не более 100 мА). При расчёте длины ДПЛС, для обеспечения устойчивой работоспособности АУ, необходимо учитывать следующее:

- разность напряжения на входных контактах АУ и выходного напряжения контроллера не должна превышать 2 В;

- сопротивление линии от контроллера до АУ не должно превышать 200 Ом; суммарная ёмкость проводов не должна превышать 0,1 мкФ (100 нФ).

Для примера: ток потребления 127 извещателей «ДИП-34А» равен 63,5 мА, для простоты представим, что все извещатели установлены в конце линии (граничное условие). Падение напряжения в 2 В будет создаваться при сопротивлении ДПЛС равном примерно 30 Ом. Для сечения 0,75 кв. мм, при вышеизложенных условиях, длина ДПЛС составит ≈ 600 м, а для сечения 0,9 кв. мм ≈ 700 м. Реально на объектах нагрузка имеет распределённый характер и падение напряжения 2 В возникнет при больших расстояниях, но при этом сопротивление линии до удалённого АУ не должно превышать 200 Ом. Ответвления в ДПЛС могут быть, но при этом надо учитывать суммарную ёмкость проводов (не более 0,1 мкФ).

В качестве двухпроводной линии связи желательно использовать витую пару проводов.

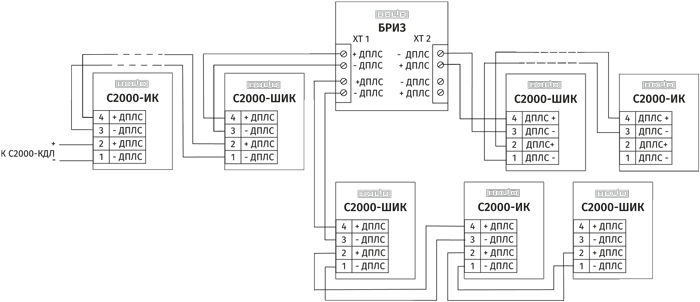

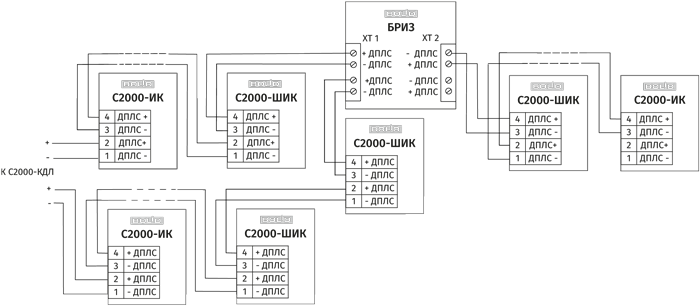

Для сохранности обмена между контроллером и АУ при неисправности ДПЛС (короткое замыкание, обрыв) можно использовать блоки разветвительно-изолирующие «БРИЗ», а также организовывать структуру ДПЛС в виде «дерева» (рис. ниже)

или «кольца» (рис. ниже).

При этом в линию можно включать до 40 изоляторов короткого замыкания «БРИЗ» без дополнительных расчётов.

При подсчёте длины ДПЛС для подтверждения правильности выбранного сечения кабеля и оптимизации затрат можно воспользоваться следующей методикой:

- ДПЛС разбивается на участки, например, от контроллера до АУ1, от АУ1 до АУ2 и так далее вплоть до АУn (n – количество подключённых АУ). Для каждого участка подсчитываются значения сопротивлений R1…Rn.

- Считается падение напряжения U1 на первом участке с сопротивлением R1 с учётом суммарного токопотребления всех подключенных после этого участка – от АУ1 до АУn.

- Далее считается падение напряжения U2 на втором участке с сопротивлением R2 с учётом суммарного токопотребления всех подключённых после этого участка – от АУ2 до АУn.

- Расчёт падения напряжения на участках цепи проводится до последнего АУn.

- В итоге необходимо просуммировать полученные значения напряжений U1…Un, сопротивлений R1…Rn и электрической ёмкости проводов – полученные значения не должны превысить указанные в таблице ниже.

В данной таблице представлены максимальные значения длин ДПЛС при различных параметрах жил кабеля и используемой суммарной нагрузке. Таблица позволяет без дополнительных расчётов использовать кабели с представленными параметрами жил при указанных значениях токопотребления адресных устройств при произвольном распределении АУ по ДПЛС.

Источник

Двухпроводная линия связи кабель

И тут может сложиться ситуация, когда при сработке оповещения ППК выдаст сигнал «Авария» ШС.

Вы на практике с такой ситуацией сталкивались?

[08.07.2011 9:35:16]

А частота в линии оповещения может превышать 8 кГц.

А почему именно 8 КГц?

[08.07.2011 14:09:36]

ответ 1:

Да, сталкивались. Причем напряжение в линии оповещения было 30в. Это, конечно, не соответствует вашей линии, потому что. Смотрите закон Ома! Ток у нас был больше, значит, индуктивная наводка была больше зато у Вас больше напряжение, значит, емкостная наводка у вас будет больше! (Господи, ну сколько можно прописные истины-то повторять! Вы что, в школе не учились что-ли!)

ответ2:

Именно 8 кГц тут совсем ни причем! У Вас наведенный потенциал может нагадить и при 1 кГц. Речь-то ведь идет не о линии 220в 50Гц, а о линии 100в 100Гц-8кГц!

[08.07.2011 14:29:35]

Да, сталкивались. Причем напряжение в линии оповещения было 30в.

Если не трудно, опишите, пожалуйста, Ваш случай поподробнее:

Какая, примерно, мощность была на линии оповещения?

Ориентировочная длинна совместной прокладки?

Прокладывали совместно с адресной линией сигнализации или это был аналоговый шлейф ППК?

[08.07.2011 14:58:56]

Несмотря на все ваше странное желание во что-бы то ни стало проложить адресный шлейф вместе с высоковольтной линией оповещения, терпеливо попытаюсь ответить на Ваши вопросы.

Итак:

1. мощность на линии оповещения была 20Вт. (повторю: напряжение линии 30 в, частота сигнала 100Гц-8 кГц — соответственно, АЧХ нелинейная — далее сами считайте).

2. Суммарная длина совместной прокладки (попытка прокладки!) — 180 м.

3. Адресная линия С2000-КДЛ. Понятно, что Болид не ESMI. Но и на линии ESMI я более экспериментировать не буду.

За сим извиняюсь, прошу более не беспокоить на эту тему. Если у Вас наступил радиолюбительский зуд экспериментатора — это не ко мне. Я это прошел 30 лет назад, когда в МЭИ учился.

[08.07.2011 15:06:31]

[08.07.2011 16:12:16]

[08.07.2011 16:23:00]

В каждом кабеле UTP 4 пары — 2 шлейфы аналоговые, 2 линии оповещения 30в (от 5 до 15). Ложных сработок не наблюдается.

[08.07.2011 16:23:38]

[08.07.2011 16:39:30]

Для Archer:

У нас многое чего работало: магнитофоны «Нота», автомобили ВАЗ-2109, Шушенская ГЭС, Чернобыльская АЭС. Пока не пришли экспериментаторы и не сказали: «А вот, едрить твою, давай попробуем туды лом вставить! У соседа работало. » И вставляли ведь, . беныть!

[08.07.2011 16:43:56]

Для Archer:

У нас многое чего работало: магнитофоны «Нота», автомобили ВАЗ-2109, Шушенская ГЭС, Чернобыльская АЭС. Пока не пришли экспериментаторы и не сказали: «А вот, едрить твою, давай попробуем туды лом вставить! У соседа работало. » И вставляли ведь, . беныть!

[09.07.2011 0:21:27]

Хотя бы в двух словах, пожалуйста!

[09.07.2011 16:37:09]

[14.07.2011 12:16:11]

Емкостная наводка — это не радиолюбительский жаргон. Это официальный термин для обозначения паразитной емкостной связи.

Спасибо за то,что полностью ответили на вопрос, адресованный мне.

Ссылка коротко и доходчиво объясняет принцип кондуктивных помех.

Пожалуй, скину ее своим инженерам для того, чтобы вспомнили, зачем им в институте ТОЭ преподавали 🙂

[14.07.2011 13:23:01]

[14.07.2011 15:41:11]

По моему мнению, ошибаетесь. Во время обнаружения возгарания система сигнализации должна ясно и однозначно информировать оператора о произошедшем. Если же одновременно будет запускаться СОУЭ и из-за помех на пульт будут поступать «лишние» собщения, ясности это не добавит. Оператор может просто выключить СОУЭ, посчитав, что запуск произошёл из-за сбоя.

[14.07.2011 16:19:32]

Извиняюсь, меня с ответом опередил Дмитрий_К. Ответ абсолютно верный, т.к. при срабатывании сигнализации самым важным фактором безопасности является реакция дежурного персонала. Тут ложная и лишняя информация со стороны пультового оборудования недопустима.

[14.07.2011 17:38:32]

[20.07.2011 9:01:20]

Ну а если уберем человеческий фактор?

Сложно его убрать. АПС ведь всё равно должна кому-то сообщать как о пожаре, так и о неисправности. Даже если на объекте не будет ни одного индикатора и ни одной кнопки управления, а сигналы будут передаваться в пожарную часть, там они будут поступать к дежурному.

То, что СОУЭ могут отключить — это один из возможных вариантов, а так, сколько коллизий может произойти из-за недостоверной информации и не предугадать.

[20.07.2011 13:57:51]

[20.07.2011 14:28:32]

[20.07.2011 20:52:52]

А у Вас пожарники разрешают дплс витой парой класть?

У нас все включая интерфейс должно быть frls.

Или я что-то не допонял и не дочитал?

[21.07.2011 8:48:15]

[21.07.2011 9:27:24]

Чем у Вас пожарников не устраивают огнестойкие кабеля парной скрутки?

[21.07.2011 11:21:16]

[21.07.2011 11:24:52]

А скрутка там от фени или попадает под категорию 5е?

[21.07.2011 13:40:31]

А скрутка там от фени или попадает под категорию 5е?

Да, и про этот в частности.

А скрутка там от фени или попадает под категорию 5е?

А зачем для ДПЛС нужна именно категория 5е? Почему не Cat4 или не Cat6?

Более, того применение кабеля категории 5 в ДПЛС во многих случаях может привести к ограничению на длинну линии, т. к. регламентированное сечение для Cat 5 составляет всего 0,205 кв.мм.

(Насчёт сечения могу ошибаться, т. к. возможности почитать оригинальный стандарт у меня нет. Информация взята из открытого источника: http://en.wikipedia.org/wiki/Categor. )

[21.07.2011 13:46:19]

Я так понимаю Вы про этот говорили КПСЭСнг-FRHF ?

—Конец цитаты——

[21.07.2011 19:22:37]

И спасает от этого именно витая пара, настоящая 5е, а не скрученная пара с хрен знает каким шагом витков который между прочим может еще больше внести искажений в сигнал нежели 5е, думаю 485 интерфейс по технологии не много отличается от tcp/ip.

а именно 5е frls в природе я не видел.

Отчасти спасает экранированый frls, но не всегда и дорого.

[21.07.2011 19:32:39]

http://www.owen.ru/catalog/41163416

http://www.metra.ru/catalogue_rs485.

http://www.ipc2u.ru/catalog/C/CI/

[21.07.2011 21:29:10]

Поверьте опыту — жилые дома, старый фонд, стояки слаботочки с силой в 20 см друг от друга хоть и в бетоне, бюджетные организации не могут себе позволить бить отдельный стояк и в таком случае может спасти только витая пара и именно 5е. Но нормы заставляют ложить frls.

А вообще изначально вопрос стоял о том что неужели кому то разрешают витой парой ложить интерфейс? Этот вопрос возник после прочтения этой ветки форума.

[22.07.2011 8:58:54]

А вообще изначально вопрос стоял о том что неужели кому то разрешают витой парой ложить интерфейс?

А у Вас пожарники разрешают дплс витой парой класть?

Витой парой разрешают. Не FRLS не разрешают. Т. к. витой пары категории 5e и FRLS нет, то мы 5e не используем.

Давайте разделим ДПЛС и RS-485.

1. Что касается ДПЛС, то для линии есть ограничения по максимальному падению напряжения (считай сопротивлению) и максимальной ёмкости указанные в РЭ на КДЛ. На них при выборе кабеля и ориентируюсь. Проблем не было. Кабель берем витую пару, но не Cat5e. На многих объектах ДПЛС вообще не витая пара, а обычный КСПВ.

2. Что касается интерфейса RS-485.

Болид рекомендует на длинные дистанции на интерфейс кидать именно 5е

—Конец цитаты——

Если поделитесь ссылкой, буду Вам признателен.

этот повторитель не устраняет проблем наводок

—Конец цитаты——

Повторитель наводки и не устраняет, но с его помощью можно разбить длинную линию интерфейса на несколько коротких. На более коротких дистанциях наводки меньше влияют.

Ещё есть кабели FRLS специально для интерфейса RS-485:

http://www.spcable.ru/catalog/ksb/ks.

[22.07.2011 9:10:56]

[13.03.2013 16:40:55]

Можно ли проложить в одном кабель-канале ДПЛС (Болид) и линию трансляции речевого сигнала на 100В?

А если проложить линии совместно, и для оповещения кабель взять экранированный, и подсоединить его к заземлению в приборе оповещения? Кто-нибудь так делает?

[13.03.2013 16:48:03]

[13.03.2013 17:33:22]

Длинна ДПЛС 500 . 600 метров. И почти на всём протяжении её очень удобно проложить вместе с линией трансляции СОУЭ (100В). А проложить отдельно очень неудобно.

А Вы ДПЛС прокладываете вместе с линией трансляции и ничего не экранируете? ПС при этом не «глючит» при работе оповещения?

[13.03.2013 17:46:54]

Она же не будет передавать в цифровом виде сообщение «Пожар» ?!

Экранированный кабель в аналоговую ПС не стоит запихивать по тем же соображениям?

[13.03.2013 19:14:26]

Она же не будет передавать в цифровом виде сообщение «Пожар» ?!

Предполагаю что если будут сильные наведённые помехи, то сигнал в ДПЛС может быть искажён. Конечно, то, что он будет искажен настолько специфично, что КДЛ воспримет это как сообщение «Пожар» от какого-то из извещателей маловероятно. Т. е. навряд-ли в системе ПС появятся «корректные» ложные сообщения: «Пожар», «Внимание» и т. п.

Могут быть, как я думаю, сообщения типа «Нет связи», «Неустойчивая связь», «Ошибка в ответе», «Отключен».

Если по ДПЛС так же передаются сигналы на управление, например на реле С2000-СП2, то, в принципе, они могут быть искажены, не восприняты прибором-получателем, соответственно, управления на произойдёт.

Как оценить конкретное влияние трансляционных линий (с экраном и без него) на ДПЛС я не знаю. Эксперименты тоже не хочется ставить.

Поэтому спрашиваю здесь, прошу поделиться опытом, и стараюсь задавать конкретные вопросы:

А Вы ДПЛС прокладываете вместе с линией трансляции и ничего не экранируете? ПС при этом не «глючит» при работе оповещения?

Экранированный кабель в аналоговую ПС не стоит запихивать по тем же соображениям?

—Конец цитаты——

не уверен, что верно понял Ваш вопрос, если это по поводу экранирования ДПЛС, то для этой линии производителем указана максимальная ёмкость между жилами кабеля, при которой гарантируется работоспособность линии. В принципе, эту ёмкость можно посчитать т. к. погонная ёмкость между жилами — известная величина, данная производителем кабеля. Но есть опасения что когда экран будет подключен к заземлению, ёмкостная связь между жилами и экраном увеличится, соответственно увеличится и ёмкость между жилами. Насколько увеличится, и существенно ли, я опять-же, спрогнозировать не могу.

[14.03.2013 0:22:59]

Конечно, то, что он будет искажен настолько специфично, что КДЛ воспримет это как сообщение «Пожар» от какого-то из извещателей маловероятно.

Источник