ПУЭ-7 п.2.3.83 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ

При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ — плитами или глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля — вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного пустотелого или дырчатого кирпича не допускается.

При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.

* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение области применения сигнальных лент.

Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей — края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты — смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.

При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.

Источник

Прокладка кабелей в траншеях. Способы прокладки кабеля в траншею.

Непосредственно для прокладки кабелей в земле применяют бронированные кабели, защищенные от коррозии джутово-битумным покрытием или поливинилхлоридной оболочкой.

Кабели на напряжение до 10 кВ прокладывают на глубине 0,7 м от планировочной отметки при глубине траншеи 0,8 м, а при пересечении улиц, площадей — 1,1 м. На дно траншеи насыпают слой песка или чистой земли, не содержащей камней, толщиной не менее 0,1 м.

Все кабели номинальным напряжением свыше 1 кВ, проложенные в траншеях, должны иметь защитные покрытия из красного кирпича (силикатный в земле разрушается) или бетонных плит, положенных на слой земли или песка толщиной 0,1 м. При глубине траншеи 1 —1,2 м и напряжении до 10 кВ защита кабелей кирпичом необязательна.

СНиП установлено предельное количество кабелей в одной траншее — не более шести, устройство траншей с большим числом кабелей является не экономичным.

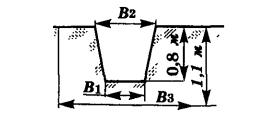

Ширина траншеи(рис. 1) определяется количеством, сечением и марками кабелей.

Между силовыми кабелями расстояние в свету должно быть не менее 100 мм. Между контрольными кабелями, не нуждающимися в охлаждении, расстояние не нормируется.

Рис. 1. Размеры траншеи для прокладки кабеля 1-10 кВ:

Bl — на дне траншеи;

В2 — у поверхности земли;

В3 — зона отвода

Допускается совместная прокладка силовых и контрольных кабелей в одной траншее. При этом расстояние между крайними контрольным и силовым кабелем должно быть не менее 100 мм.

Кабель укладывают в траншее «змейкой» с небольшим запасом, составляющим 1,5—2 % общей длины траншеи, на случай возможных смещений почвы и температурных деформаций кабеля в разное время года. В месте установки соединительной муфты предусматривают расширение траншеи для устройства петли запаса и возможности вырезки поврежденной муфты и замены.

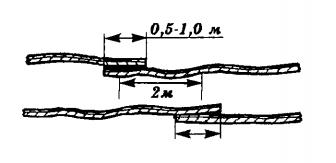

При параллельной прокладке в траншее концы кабелей, предназначенных для последующего монтажа соединительных муфт, располагаются со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м (рис. 2).

При этом предусматривается запас кабеля по длине, необходимый для проверки изоляции на влажность, монтажа соединительных муфт и укладки дуг компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и температурных деформациях кабеля, а также на случай переразделки

муфты при ее повреждении.

Рис 2. Расположение концов кабеля в месте монтажа двух соединительных муфт

В стесненных условиях при больших потоках кабелей допускается располагать компенсаторы в вертикальной плоскости с двойной минимальной внутренней кривой изгиба, размещая их полого по дуге в земляной щели толщиной не более 0,2 м ниже уровня прокладки кабелей на глубине до 0,5 м. Запас кабеля в компенсаторе должен быть 350 мм. Муфты необходимо, располагать на уровне прокладки кабелей.

Число соединительных муфт на 1 км строящихся кабельных линий для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечением до 3×70 мм2 должно быть не более 4 шт.; сечением (3×95 — 3×240) мм2 — 5 шт.; для одножильных кабелей — 2 шт.

При прокладке над кабелями сигнально-предупредительной ленты присыпка должна быть не менее 0,3 м, т. е. лента должна находиться на глубине 0,4 м от планировочной отметки.

Сигнально-предупредительная лента из поливинилхлоридного пластиката должна быть красного цвета толщиной 0,5 — 1 мм и шириной не менее 150 мм. Одну ленту можно прокладывать над двумя кабелями.

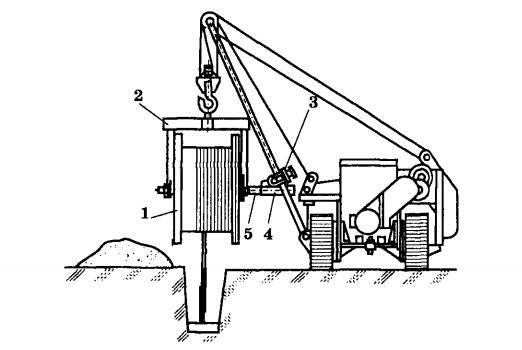

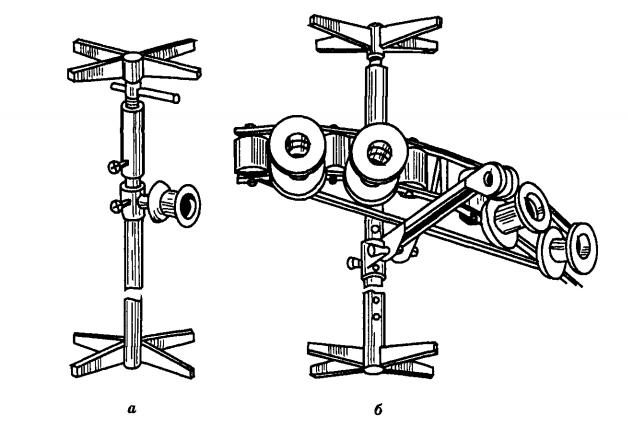

В готовой траншее кабель прокладывают, раскатывая его с барабана, установленного на кабельном транспортере, автомобиле или трубоукладчике (рис. 3), которые перемещаются вдоль траншеи. Если по условиям трассы применение автомеханизмов затруднено, то кабель раскатывают в траншее с помощью лебедки по специальным кабельным роликам, которые устанавливают на прямолинейных участках трассы по дну траншеи через 3—5 м; на всех поворотах трассы устанавливают угловые ролики (рис. 4).

Рис. 3. Раскатка кабеля с трубоукладчика:

1 — барабан; 2 — траверса; 3 — зажим; 4 — втулка-удлинитель;

5 — ось траверсы

Рис. 4. Линейный (а) и угловой (б) универсальные распорные ролики

Источник

Руководство по кабельным компенсаторам натяжения и защите

При работе с любым типом провода или кабеля очень важно защищать их от повреждений. Работа с ними внутри или снаружи корпуса подразумевает под собой их защиту от чрезмерного напряжения, будь то из-за чрезмерного радиуса изгиба, натяжения.

Существуют различные методы снятия напряжения с кабелей и проводки.

Конечно, при использовании проводов, находящихся под напряжением, защита кабеля также защищает персонал и оборудование от вредного воздействия электрического тока. Начнем наше руководство с этого.

Электрические фитинги и втулки для снятия натяжения.

Как уже было замечено, защита электропроводки от повреждений необходима для безопасности как оборудования, так и персонала. Часто вместо жесткого проводного канала используются некоторые типы гибкого проводного канала, иногда уже с установленной проводкой.

Из-за их спиральной конструкции, концы проводника могут быть достаточно острыми, чтобы прорезать изоляцию провода. Для предотвращения короткого замыкания нужно использовать защитные втулки , относящиеся к внутренним компенсаторам натяжения. Они крепятся вокруг провода и вставляются в гибкий канал. Затем канал вставляется в соединитель, который прикреплен к каналу распределительной коробки или к корпусу электрокабеля.

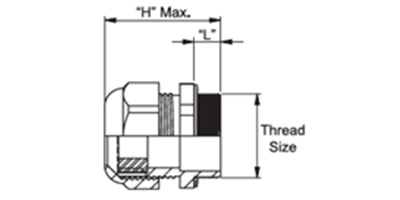

Также существуют электрические шнуры, такие как SEOW (S = Сервис, E = Эластомер, O = Маслостойкая изоляция и W = стойкость к условиям окружающей среды и водонепроницаемость). Для этих шнуров с кожухом используются различные методы снятия натяжения с проводки. Например, кабельные вводы относятся к типу компенсаторов натяжения, которые обеспечивают 2 вида защиты для гибких шнуров. Они не только предотвращают повреждение изоляции кабеля острыми краями корпуса или распределительной коробки, но также предотвращает возможность их выдергивания из коробки.

В зависимости от окружающей среды вы можете использовать компенсирующие натяжение вводы либо из металла, либо из пластика. Данные вводы могут иметь прямую или угловую конфигурацию.

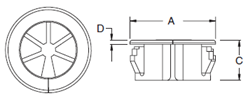

Некоторые компенсаторы натяжения кабеля не обеспечивают защиты от натяжения. Вместо этого они используются, чтобы проводить кабели через отверстия в мебели, корпусах и других поверхностях, не повреждая при этом ни шнур, ни устройство. Например, универсальную втулку можно вставить в отверстие, просверленное в рабочем столе, и через втулку можно пропустить несколько кабелей разных размеров.

Пластиковые вводы для компенсации натяжения

Втулки для снятия напряжения позволяют проводить кабели в отверстиях в мебели.

Некоторые изделия имеют разрезную конструкцию , как на рисунке выше, для регулировки размера отверстия, в то время как другие имеют фиксированный диаметр. Плотники и электрики имеют представление как устанавливать втулки для снятия напряжения такого типа. Для установки этой втулки и обеспечения плотной и чистой посадки необходимы специальные режущие инструменты, такие как кольцевая пила.

Компрессионные типы втулок для снятия напряжения.

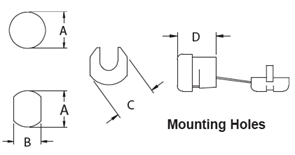

Несмотря на то, что они часто используются для небольших или плоских электрических шнуров, существуют компрессионные пластиковые втулки для снятия натяжения и уплотнения, которые легко устанавливаются.

Они устанавливаются либо в круглом отверстии, либо в отверстии, препятствующем вращению, и при установке сжимаются относительно шнура или кабеля. Для их снятия при перемещении шнура можно приобрести набор специальных инструментов. Однако, большинство техников снимают втулки для снятия напряжения и другие кабельные изделия с помощью плоскогубцев со свободной посадкой или кабельным фиксатором.

Очевидно, что существует множество вариантов втулок и уплотнений для снятия натяжения электрического шнура, из которых можно выбирать. Нужно учитывать условия окружающей среды, цель и другие особые ситуации, чтобы сделать правильный выбор.

Методы снятия напряжения с оптоволоконных и низковольтных проводов

При прокладке оптоволоконных кабелей и других низковольтных проводов можно использовать некоторые из того же набора втулок и уплотнений для снятия натяжения, что и для электрических кабелей.

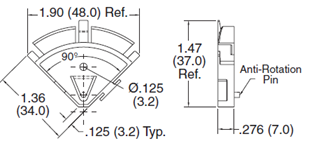

Однако существует специализированные кабельные вводы для снятия натяжения, изготовленные специально для оптоволоконных и схожих кабелей. Некоторые продукты не являются втулками сами по себе, а являются направляющими для выравнивания волокон и кабелей в корпусе. Из-за довольно хрупкой конструкции этих кабельных систем вам необходимо предотвращать перегибы или изгибы слишком малого радиуса при установке.

Ниже представлены несколько других опций

Нужно ограничить угол оптоволокна 900 мкм при прокладке через отверстия

Переход от волокна с оболочкой 3 мм к волокну 900 микрон с ограничением изгиба волокна

Закрепление оптоволокна с оболочкой на панели или корпусе, предотвращение выдергивания и переизгиба кабеля

Как и с электрическими кабелями, необходимо учитывать все производственные условия окружающей среды при выборе продукции, необходимой для прокладки оптоволокна.

Источник

Дуга компенсатора при укладке кабеля что это

Барабан с разматываемым кабелем устанавливают как правило на специальных винтовых или безосевых домкратах. Для чего в отверстие барабана пропускают специальную стальную ось, которая выбирается в зависимости от размеров барабана. Ось, как правило, входит в комплект приспособлений и инструмента специальных кабельных автомобилей. Размотка кабеля происходит против направления стрелки, изображенной на барабане.

Для прокладки кабеля применяют специализированную кабельную машину, сделанную на базе грузового автомобиля. На такой автомобиль устанавливают барабан с кабелем, для транспортировки к месту прокладки, после чего непосредственно с автомобиля производится раскатка кабеля. На таком автомобиле смонтированы: лебёдка для протяжки кабеля в трубах и блоках, вентилятор для проветривания колодцев, насос для откачки воды и генератор для подогрева кабеля зимой. Раскатка кабеля с барабана до 3 тонн может производиться с помощью трубоукладчика или транспортера. Необходимо знать, что размотка кабеля с барабана без тормозного механизма не допускается. При размотке кабеля необходимо следить, чтобы на барабане не происходило перекручивание кабеля. Короткие длины кабеля прокладываются вручную.

Сближения и пересечения.

При пересечении автомобильных дорог и железнодорожных путей, кабели прокладывают в трубах, туннелях или блоках, по всей ширине зоны отчуждения на расстоянии не менее 1 метра от полотна дороги и не менее 0,5 метра от дна водоотводной канавы.

Расположение кабелей в траншее.

На вводе здание укладывают растянутые полукруги кабеля 1-1,5м, получая запас на случай установки новых концевых муфт. Ввод кабеля в здание выполняют через отрезки асбестоцементных или аналогичных им труб, для облегчения замены кабеля в случаях аварии. Пространство между трубой и кабелем заполняют несгораемым и легко пробиваемым материалом, например смесью цемента и песка в пропорции 1 к 10 или глина с песком 1 к 9 и т.п. Данные меры исключают возможность проникновения воды из траншеи в здание.

Засыпка.

Кабели при напряжении ниже 35 кВ защищают от механических повреждений глиняным обыкновенным кирпичом или плитами в один слой, располагая поперек трассы кабелей. При рытье траншеи землеройной машиной с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного кабеля – вдоль лини кабельной трассы. Защита кабеля с помощью силикатного и глиняного пустотелого кирпича не допускается. Кабели 20 кВ и ниже проложенные на глубине 1-1,2 метра допускается не защищать (кроме кабелей городских электросетей). Кабели до 1 кВ защищаются только в местах, где возможны механические повреждения (в местах частых раскопок). Улицы, имеющие асфальтовое покрытие, рассматриваются как места, в которых разрытие производится редко.

При засыпке кабельных линий применяется строительная техника бульдозеры, трамбовки и катки. Бестраншейная прокладка кабеля применяется при прокладке одиночных бронированных кабелей напряжением до 10 кВ с алюминиевой или свинцовой оболочкой на открытой местности при помощи ножевых кабелеукладчиков.

Вышеуказанный способ прокладки снижает трудоемкость работ в 7-8 раз по сравнению с обычным способом прокладки в траншее. При бестраншейном способе прокладки кабельной линии условия ее эксплуатации не ухудшаются, повышается надежность эксплуатации кабельной линии, нагрузочная способность не уменьшается. Отечественные кабелеукладчики обеспечивают прокладку в глинистых, глиноземных, песчаных и других грунтах 1-3 категории, в болотистых и грунтах сезонного промерзания. В процессе размотки кабеля усилие натяжения кабеля не должно превышать 500Н. Современная кабелеукладочная техника выполняет прокладку во всех категориях грунтов, проход оврагов, болот и нешироких водных преград(неглубокие ручьи и речки). Перемещение кабелеукладчика по трассе происходит при помощи тракторов, а их количество зависит от категории разрабатываемых грунтов.

Прокладку кабелей по заболоченным участкам и болотам следует избегать, так как в условиях повышенной влажности металлические оболочки кабелей быстро разрушаются коррозией. При невозможности обойти такие места их пересекают в самых узких местах, прокладывая кабель в специально насыпанном для этого по оси прокладки грунте. Или выполняют прокладку в трубах по лоткам или легким мостикам. При прокладке кабеля по широким заболоченным участкам также прокладывают кабели с проволочной броней. В месте перехода кабельной линии из болота или заболоченного участка оставляется запас кабеля протяжённостью не менее трёх метров, укладываемый на расстоянии трех метров от границы болота или заболоченного участка.

По мостам, дамбам и плотинам кабели прокладывают в несгораемых трубах в каналах под пешеходной частью моста. Место перехода кабеля с конструкции моста в грунт рекомендуется выполнять в асбестоцементных трубах. Подземные кабели, проложенные по металлическим и железобетонным мостам, изолируют электрически от металлических конструкций моста.

По деревянным мостам, пирсам, причалам и дамбам кабельные линии прокладываются только в стальных трубах. По дамбам, плотинам, причалам и пирсам допускается прокладка кабелей в траншеях, на глубине не менее одного метра. Кабели, проложенные по эстакадам, мостам и т.п., а также при переходе с них на железобетонные и металлические устои, при пересечении температурных швов сооружений в кабелях, оставляется некоторый запас по длине для компенсации возникающих в них растягивающих усилий.

В вечномерзлых грунтах глубина прокладки кабелей определяется в рабочих чертежах. Смерзшийся грунт, используемый для засыпки траншеи, необходимо измельчить и уплотнить. Не допускается наличие в траншее снега и льда. Грунт для засыпки трассы берется не менее чем за пять метров от оси трассы. После осадки грунта в траншее трассу покрывают мохоторфянным слоем. Для дополнительных мер, против образования морозобойных трещин, следует выполнить засыпку кабеля в траншее гравийно-галечниковым или песчаным грунтом, выполнить устройство водоотводных канав на расстоянии два-три метра от оси трассы, а также произвести обсев трассы травами и обсадку кустарником. Для районов Крайнего Севера кабельная промышленность освоила производство кабелей в холодостойком исполнении (ХЛ). По сравнению с обычными кабелями, кабели в исполнении ХЛ более морозоустойчивы и имеют срок службы в два раза больше.

Материалы, близкие по теме:

Источник