- Электропроводка в доме: как защитить провода в стенах

- Немного о проводах

- Возможные проблемы проводов в стенах без защиты

- Самые популярные способы защиты трассы

- Гофрированная труба (гофротруба, гофра)

- Пластиковая труба

- Бронерукав металлический

- Как защитить проводку от перегрузки и короткого замыкания Главная задача электрика – сделать проводку надёжной и безопасной. В результате аварий может произойти возгорание или людей ударит током. Аварии возникают из-за повышенного тока и коротких замыканий. В результате через проводники протекает слишком большой ток, они греются и на них плавится изоляция, возникает искрение или дуга. В этой статье я расскажу о том, как защитить проводку от перегрузки и короткого замыкания. Почему перегрузка короткое замыкание опасны — теория Чтобы понять опасность протекания повышенного тока через провода нужно вспомнить два важных закона физики из курса «электричество и магнетизм». Первый — это закон Ома: Ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Это значит, что если в цепи малое сопротивление – ток будет большим, а если большое – то маленьким, а также при повышении напряжения ток растёт вместе с ним. Это кажется очевидным, но у новичков часто возникает вопрос «почему замыкание называют коротким? А что бывает длинное?». Вот как раз потому что при коротком замыкании сопротивление замкнутой цепи приблизительно равняется: где RЛИНИИ — это сопротивление проводников, зависит от их сечения и длинны (R=po*L/S). r — внутреннее сопротивление источника питания. Если сказать простым языком, то зависит от конструкции если это гальванический элемент, или от сечения провода в обмотке трансформатора. RКОНТАКТ — переходное или контактное сопротивление – его величина зависит от площади касания двух замкнутых проводников. Также стоит учитывать реактивные индуктивные и емкостные сопротивления, но в бытовой проводке можно опустить этот вопрос. В результате при замыкании цепи ток ограничен только приведенными выше сопротивлениями, а они в большинстве случаев ничтожно малы (доли Ом, в домашней электросети), даже при сопротивлении 1 Ом при напряжении в 220В в цепи будет протекать ток 220В, против вашей проводки рассчитанной обычно на 16-40А. А на практике ток короткого замыкания составляет сотни и тысячи ампер! Второй закон, о котором нужно сказать — это закон Джоуля-Ленца, в учебниках о нём сказано: Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка. Что это значит? То, что, чем больше сопротивление проводника или ток через него – тем больше тепла выделится на нём. То есть когда через провода протекает ток – они греются. У каждого проводника есть определенное сопротивление. Чтобы проводник не перегревался подбирают нужное сечение под определенный ток. Чтобы жила не грелась — тепло должно рассеиваться в окружающую среду, рассеивается оно тем быстрее, чем больше площадь, с которой оно рассеивается. В связи с этим тонкие провода под большой нагрузкой начинают греться и становятся горячими, а толстые – успевают отдать тепло наружу, и их температура остаётся почти неизменной. Если температура проводника будет слишком высокой, вплоть до покраснения жилы – изоляция оплавится. Сечение проводника — первый шаг к защите от перегрузки Вы наверняка знаете, что под каждую нагрузку выбирают провод или кабель с жилами определенного поперечного сечения, например, для оценки правильности выбора сечения жил популярного кабеля марки ВВГ-НГ-ls используют таблицу 1.3.4 из ПУЭ. В ней описаны требования для проводов и кабелей с резиновой или поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией. Также она учитывает способ прокладки и количество проводников. Так как проводники выбирают с запасом, то электрики руководствуются простым правилом: для розеток провод 2.5 мм², а для освещения – 1.5 мм². В большинстве случае этого достаточно. Согласно этой таблице вы проверяете расчетные значения сечения и выдержат ли жилы такую плотность тока без перегрева и других неприятностей. Итак, первым шагом к защите от перегрузок является прокладка хорошей проводки из медного кабеля типа ВВГ-НГ-ls или NYM. При этом учтите, что при покупке кабельных изделий «на рынке» вас может ждать продукция, изготовленная не по ГОСТ, а это значит, что реальное сечение, скорее всего, будет меньше указанного. В результате получается, что вроде бы и кабель проложили «какой надо», но в результате соединения отгорают, жилы греются, а изоляция плавится. Защитная аппаратура Автоматический выключатель – это основной коммутационный аппарат для защиты проводки от перегрузки и коротких замыканий. В народе их называют автоматами и ошибочно «пакетниками» (что в корне неверно). О том как он устроен мы рассказывали в статье Устройство и принцип работы автоматического выключателя Главное, что нужно запомнить – автоматический выключатель защищает КАБЕЛЬ, ШНУР или ПРОВОД от возгорания или перегорания, но никак не оборудование или людей. Если кратко, то в автоматическом выключателе есть два расцепителя – электромагнитный и тепловой. Электромагнитный срабатывает при сильном превышении тока (в единицы и десятки раз больше номинального тока), например, при коротком замыкании, а тепловой при незначительной перегрузке, например, на 20-50%. Таким образом если вы включите много электроприборов – нагреется тепловой расцепитель, это биметаллическая пластина, которая при нагреве изгибается. Изгибаясь она приведет в движение механизм отключения автоматического выключателя, таким образом цепь обесточится. Электромагнитный расцепитель – это соленоид внутри которого есть сердечник. При протекании большого тока – соленоид выталкивает сердечник и приводит в движение механизм отключения. Это своего рода реле тока. От правильности выбора номинала и типа время-токовой, характеристики зависит безопасность его использования. Номинальный ток автоматического выключателя выбирают исходя из пропускной способности самого слабого места в проводке. Например, какой бы вы кабель не проложили на розетки, посмотрите, что на ней написано, в большинстве бытовых розеток вы увидите 16 ампер, а иногда и 10 ампер. Поэтому и номинал автоматического выключателя выбирают на 16А. Если допустим вы решили поставить автомат с номинальным током в 32А, исходя из соображений «розеток же несколько, да и кабель выдержит, он же 2,5-4 мм²», то при подключении в одну розетку через удлинитель обогревателя и фена – через неё пойдёт ток больше 16А, в результате её контакты начнут греться, а корпус плавится. Если вы вовремя не отключите приборы – то, нагреваясь, контакты покроются нагаром, части корпуса оплавятся, а металлические шинки, удерживающие вилку, расширятся и контакт ослабнет. Из-за чего контактное сопротивление возрастёт и нагрев будет происходить еще интенсивнее, розетка начнет искрить и дымится, вплоть до возгорания обоев или стен, в которых она установлена. Время-токовая характеристика, если говорить простыми словами, то это характеристика, которая показывает как быстро отключится автомат в случае перегрузки. В домашнем электрощите зачастую используют автоматы класса B и C. Второе правило – устанавливайте автоматические выключатели с номинальным током, не превышающим самое слабое звено в электропроводке. Если вам нужно чтобы больше потребителей могли одновременно работать – делите розетки на группы в каждой комнате и прокладывайте к ним отдельный кабель (радиальная схема разводки). Дифференциальная защита от утечек И по сей день обыватели, установив УЗО почему-то считают, что оно защитит от перегрузки или короткого замыкания, это также ошибочно. УЗО – устройство защитного отключения, создано для защиты при утечке тока. Это нужно для: защиты человека при случайном касании токопроводящих частей под напряжением (оголенные провода, корпус поврежденного электроприбора), а также утечки тока на заземленные корпуса, трубопроводы, элементы строительных конструкций и прочего. УЗО отслеживает сколько тока прошло по фазному и сколько по нулевому проводнику, если есть разница между проводами – значит произошла утечка и силовые контакты размыкаются. Таким образом обеспечивается безопасность людей, а также снижение риска дальнейшего развития утечки до короткого замыкания, при повреждениях изоляции, что особенно важно в деревянном доме, например. Другой тип защитных приборов – дифавтомат, совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя. На рисунке ниже вы видите, как отличить дифавтомат (слева) от УЗО (справа), отличия на схеме и в маркировке. УЗО и дифавтоматы всегда выполняются в двухполюсном или четырёхполюсном виде однофазных и трёхфазных цепей соответственно. Согласно ПУЭ п. 1.7.80, должны использоваться только если есть заземление, то есть в двухпроводной сети их использовать запрещено. Однако это спорный вопрос в этой статье рассматривать не будем. Ограничитель мощности Следующий прибор отключает нагрузку в случае превышения мощности. Это Реле ограничения мощности. Примером такого устройства является однофазный ОМ-110 или трёхфазный ОМ-310, есть и другие модели – эти приведены просто для примера. Хоть это устройство и не является по своей сути защитным и его используют в большей степени энергосбытовые или сетевые компании для контроля и ограничения потребления электроэнергии, свыше установленной в нормальной или уменьшения этой величины в аварийной ситуации. Изделие отслеживает потребляемую мощность и в случае её превышения отключает потребителя. Тем не менее устройство не допустит перегрузок электропроводки если вы правильно установите параметры его работы. Если вам интересно узнать подробнее о таких устройствах – пишите в комментариях и мы обязательно о них расскажем. Заключение – 3 правила чтобы не было КЗ и перегрузок Безопасность и долговечность работы электропроводки лежит на трёх китах: 1. Правильный выбор сечения кабельных изделий. 2. Установка автоматических выключателей и других приборов защиты нужных номиналов. Покупайте их только в сертифицированных магазинах, чтобы не нарваться на подделку, отдавайте предпочтение таким брендам, как ABB, Schneider Electric, а из более дешевых — отечественный КЭАЗ (г. Курск). 3. Правильная эксплуатация электрообрудования. Под «правильной эксплуатацией» я имею в виду: 1. Своевременную замену и протяжку клеммников электроустановочных изделий — автоматов, УЗО, выключателей света, розеток. 2. Рационального распределения нагрузки по розеткам — не вставляйте в тройники и удлинители мощные электроприборы, таким образом вы можете перегрузить розетку или кабель, который её питает (смотрите — Почему опасно использовать тройники и удлинители). 3. Аккуратное обращение с электроприборами — не допускайте попадание воды, металлических предметов внутрь бытовой техники, чтобы не произошло замыкание. Ведь даже если автоматы и кабель установлены хорошие нужно помнить, что автоматы иногда залипают или срабатывают медленно, в результате чего отгорают соединения в распредкоробках. 4. При ремонте приборов и монтаже или обслуживании проводки используйте качественную изоляцию, которая хорошо липнет или термоусадочные трубки. Избегайте скруток — соединяйте провода пайкой, сваркой, гильзованием или клеммниками. Таким образом вы избежите коротких замыканий в результате плохой изоляции или нагрева соединений в распределительных коробках. Источник

Электропроводка в доме: как защитить провода в стенах

Сложно представить наружную проводку из двух скрученных проводов, идущую под потолком, хотя именно такой устаревший вид магистрали — самый безопасный. Со временем провода становятся всё более совершенными и позволяют укладывать их в короба, заливать стяжками и замуровывать в стены. О том, как не навредить жилищу во время электромонтажных работ, мы расскажем далее.

Немного о проводах

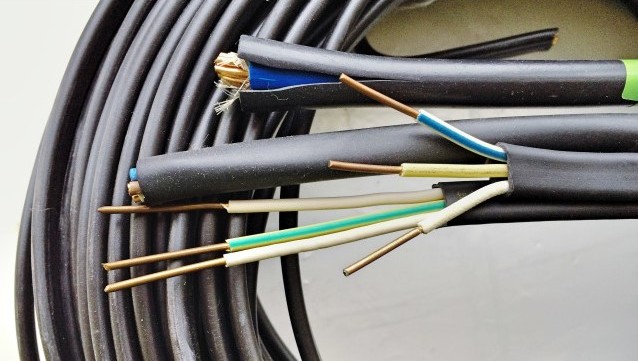

По материалу провода бывают разных типов, но для бытовой сети обычно используют два — алюминиевый и медный. Первый хоть и менее гибкий, зато лучше держит форму после изгиба. Второй имеет лучшие показатели по пропускной способности тока, но стоит дороже.

По строению провода бывают монолитными и многожильными (витыми и плетёными). Монолит лучше проводит ток, а многожильный провод проще уложить в ограниченное пространство, например, в корпус бытового прибора. Алюминиевые провода бывают только монолитными. Для прохождения тока в 2,2 кВт (10 А) потребуется медный провод сечением 1 мм2, либо провод из алюминия сечением 1,3 мм2.

Возможные проблемы проводов в стенах без защиты

Перегрев или возгорание. Происходит в проводах из-за перегрузок, особенно если они носят систематический и/или продолжительный характер. В этом случае сначала разрушается (оплавляется или обгорает) изоляция кабеля, а затем температура передаётся на окружающее пространство.

Короткое замыкание. Частая причина возгораний из-за старой проводки. Металл кабеля имеет свойство изнашиваться и терять сечение. Если на магистрали потеря 10% сечения чаще всего приемлема (её гасит запас, принятый при расчётах), то на скрутках в распределительных узлах это приводит к ослаблению контакта и, как следствие, возникновению электрической дуги или искр. Если вокруг такого места находятся обои, дерево или другой горючий материал, возгорания не избежать.

Примечание. Каждый электрик знает, что провода при устройстве разводки нужно пропаивать, но на практике это делают далеко не всегда. Контактные клеммы не решают проблемы — «похудевший» провод может выйти из неё.

Случайное нарушение магистрали. Имеется в виду сверление стен и стяжки «наобум», без проверки кабелеискателем. Только прочная защита убережёт провод от прорыва буром.

Избыточный нагрев провода. Стены и стяжки стараются делать из материалов с низкой теплопроводностью, однако никто из них не сравнится в теплоизоляции с самим воздухом*. Нагретый провод передаёт тепло твёрдому материалу, который тоже начинает нагреваться — это приводит к преждевременному износу проводов. Если это продолжается достаточно долго, провод плавится под избыточной температурой и происходит короткое замыкание.

* Все утеплители — это сформированные воздушные ячейки.

В отличие от скрытого монтажа незащищённого кабеля, укладка его в полую гильзу даёт возможность компенсировать нагрев за счёт запаса воздуха.

Самые популярные способы защиты трассы

Гофрированная труба (гофротруба, гофра)

Представляет собой гибкую пластиковую тонкостенную трубку сечением от 16 до 63 мм. Наиболее универсальный и распространённый способ защиты кабеля. Поставляется в бухтах 5–500 м и имеет заложенную внутрь протяжную проволоку. Чтобы поместить провод или группу проводов в гофру, достаточно закрепить провод с одного конца проволоки и вытянуть её из гофры — провод протянется за ней.

Кабель в гофру помещают перед монтажом. Она подходит для любого типа проводки, но практика показала, что удобнее всего её применять с гибкими проводами — слаботочными, витыми до 2,5 мм2, телефонными, монолитными до 1,5 мм2.

* Относится к категориям низкой и средней цены. Дорогая гофра вполне прочна, негорючая, есть и морозостойкие модели.

В целом гофра удовлетворяет все потребности к защите бытовой проводки — её можно бетонировать, закладывать в каркасные стены или пускать снаружи вместо кабель-канала.

Таблица. Приблизительные цены на тонкостенную гофру российского производства

| Диаметр, мм | Цена 1 пог. м, у. е. |

| 16 | 0,5 |

| 20 | 0,7 |

| 30 | 0,8 |

| 35 | 0,9 |

| 40 | 1 |

| 50 | 1,1 |

| 63 | 1,2 |

Пластиковая труба

Это обычная гладкостенная техническая труба из полиэтилена. Толщина стенки от 1 до 3,5 мм, диаметр от 16 до 50 мм. Диапазон провода: витой — любого сечения и формы, монолит — до 20 мм2.

В качестве канала можно применить любую техническую трубу — водопроводную, канализационную или водосточную. Однако укладка её в штробу может быть слишком трудоёмка. Если диаметр слишком велик, разбейте группу проводов на две более тонкие части.

Область применения — любые объекты, которым подходят технические свойства трубы, не имеющие пожарной, взрывной или термической опасности.

Таблица. Цены на пластиковую трубу

| Диаметр, мм | Цена 1 пог. м, у. е. |

| 16 | 0,7 |

| 20 | 0,8 |

| 25 | 0,9 |

| 40 | 1,2 |

| 50 | 1,4 |

Бронерукав металлический

Представляет собой гибкий металлический шланг, иногда с пластиковой трубкой внутри. Предназначен для предотвращения физического повреждения трассы, но может выполнять и герметизирующие функции. Диаметр — от 12 до 26 мм.

* Есть продукт в антикоррозийном исполнении, но он стоит на порядок дороже.

Бронерукав (металлорукав) применяют в местах пожарной или термической опасности, на транспорте. В загородном домостроении его рекомендовано применять при прокладке скрытой проводки в стенах из цельнодеревянного материала (брус, бревно).

Таблица. Цены на бронерукав

| Марка | Диаметр, мм | Цена 1 пог. м, у. е. |

| «Светозар» IP65 | 15 | 0,8 |

| «Светозар» IP65 | 20 | 0,9 |

| «Светозар» IP65 | 25 | 1,1 |

| Р3-ЦА (антикор) | 20 | 1,1 |

| Р3-ЦА (антикор) | 22 | 1,25 |

| Р3-ЦА (антикор) | 25 | 1,35 |

| Р3-ЦА (антикор) | 32 | 1,7 |

В описаниях не зря упоминается герметичность. Это одно из главных требований к магистралям, проложенным в защите. В герметичной воздушной системе при перегреве не возникает возгорания, т. к. нет доступа кислорода для горения. Учтите этот факт при монтаже электропроводки.

Источник

Как защитить проводку от перегрузки и короткого замыкания

Главная задача электрика – сделать проводку надёжной и безопасной. В результате аварий может произойти возгорание или людей ударит током. Аварии возникают из-за повышенного тока и коротких замыканий. В результате через проводники протекает слишком большой ток, они греются и на них плавится изоляция, возникает искрение или дуга. В этой статье я расскажу о том, как защитить проводку от перегрузки и короткого замыкания.

Почему перегрузка короткое замыкание опасны — теория

Чтобы понять опасность протекания повышенного тока через провода нужно вспомнить два важных закона физики из курса «электричество и магнетизм». Первый — это закон Ома:

Ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.

Это значит, что если в цепи малое сопротивление – ток будет большим, а если большое – то маленьким, а также при повышении напряжения ток растёт вместе с ним.

Это кажется очевидным, но у новичков часто возникает вопрос «почему замыкание называют коротким? А что бывает длинное?». Вот как раз потому что при коротком замыкании сопротивление замкнутой цепи приблизительно равняется:

где RЛИНИИ — это сопротивление проводников, зависит от их сечения и длинны (R=po*L/S).

r — внутреннее сопротивление источника питания. Если сказать простым языком, то зависит от конструкции если это гальванический элемент, или от сечения провода в обмотке трансформатора. RКОНТАКТ — переходное или контактное сопротивление – его величина зависит от площади касания двух замкнутых проводников.

Также стоит учитывать реактивные индуктивные и емкостные сопротивления, но в бытовой проводке можно опустить этот вопрос.

В результате при замыкании цепи ток ограничен только приведенными выше сопротивлениями, а они в большинстве случаев ничтожно малы (доли Ом, в домашней электросети), даже при сопротивлении 1 Ом при напряжении в 220В в цепи будет протекать ток 220В, против вашей проводки рассчитанной обычно на 16-40А. А на практике ток короткого замыкания составляет сотни и тысячи ампер!

Второй закон, о котором нужно сказать — это закон Джоуля-Ленца, в учебниках о нём сказано:

Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка.

Что это значит? То, что, чем больше сопротивление проводника или ток через него – тем больше тепла выделится на нём. То есть когда через провода протекает ток – они греются. У каждого проводника есть определенное сопротивление.

Чтобы проводник не перегревался подбирают нужное сечение под определенный ток. Чтобы жила не грелась — тепло должно рассеиваться в окружающую среду, рассеивается оно тем быстрее, чем больше площадь, с которой оно рассеивается.

В связи с этим тонкие провода под большой нагрузкой начинают греться и становятся горячими, а толстые – успевают отдать тепло наружу, и их температура остаётся почти неизменной. Если температура проводника будет слишком высокой, вплоть до покраснения жилы – изоляция оплавится.

Сечение проводника — первый шаг к защите от перегрузки

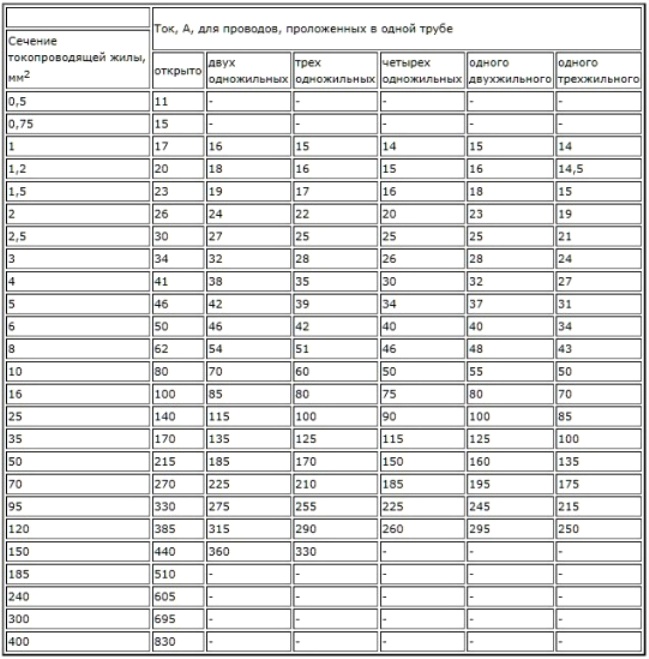

Вы наверняка знаете, что под каждую нагрузку выбирают провод или кабель с жилами определенного поперечного сечения, например, для оценки правильности выбора сечения жил популярного кабеля марки ВВГ-НГ-ls используют таблицу 1.3.4 из ПУЭ. В ней описаны требования для проводов и кабелей с резиновой или поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией. Также она учитывает способ прокладки и количество проводников.

Так как проводники выбирают с запасом, то электрики руководствуются простым правилом: для розеток провод 2.5 мм², а для освещения – 1.5 мм². В большинстве случае этого достаточно.

Согласно этой таблице вы проверяете расчетные значения сечения и выдержат ли жилы такую плотность тока без перегрева и других неприятностей.

Итак, первым шагом к защите от перегрузок является прокладка хорошей проводки из медного кабеля типа ВВГ-НГ-ls или NYM. При этом учтите, что при покупке кабельных изделий «на рынке» вас может ждать продукция, изготовленная не по ГОСТ, а это значит, что реальное сечение, скорее всего, будет меньше указанного. В результате получается, что вроде бы и кабель проложили «какой надо», но в результате соединения отгорают, жилы греются, а изоляция плавится.

Защитная аппаратура

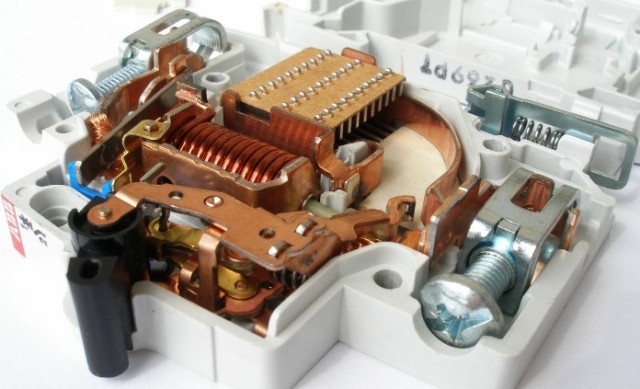

Автоматический выключатель – это основной коммутационный аппарат для защиты проводки от перегрузки и коротких замыканий. В народе их называют автоматами и ошибочно «пакетниками» (что в корне неверно). О том как он устроен мы рассказывали в статье Устройство и принцип работы автоматического выключателя

Главное, что нужно запомнить – автоматический выключатель защищает КАБЕЛЬ, ШНУР или ПРОВОД от возгорания или перегорания, но никак не оборудование или людей.

Если кратко, то в автоматическом выключателе есть два расцепителя – электромагнитный и тепловой. Электромагнитный срабатывает при сильном превышении тока (в единицы и десятки раз больше номинального тока), например, при коротком замыкании, а тепловой при незначительной перегрузке, например, на 20-50%.

Таким образом если вы включите много электроприборов – нагреется тепловой расцепитель, это биметаллическая пластина, которая при нагреве изгибается. Изгибаясь она приведет в движение механизм отключения автоматического выключателя, таким образом цепь обесточится.

Электромагнитный расцепитель – это соленоид внутри которого есть сердечник. При протекании большого тока – соленоид выталкивает сердечник и приводит в движение механизм отключения. Это своего рода реле тока.

От правильности выбора номинала и типа время-токовой, характеристики зависит безопасность его использования.

Номинальный ток автоматического выключателя выбирают исходя из пропускной способности самого слабого места в проводке. Например, какой бы вы кабель не проложили на розетки, посмотрите, что на ней написано, в большинстве бытовых розеток вы увидите 16 ампер, а иногда и 10 ампер.

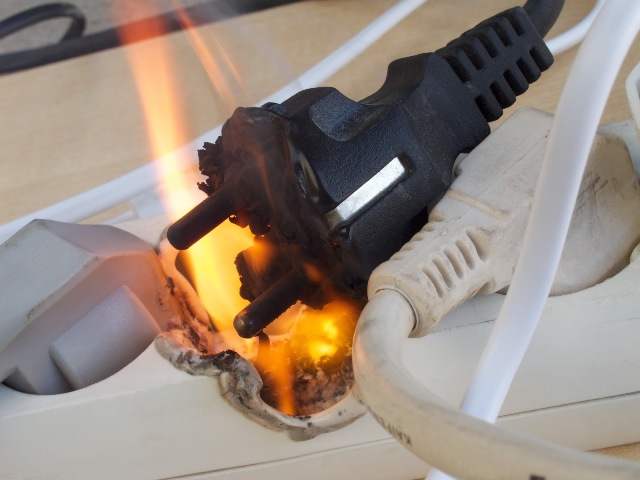

Поэтому и номинал автоматического выключателя выбирают на 16А. Если допустим вы решили поставить автомат с номинальным током в 32А, исходя из соображений «розеток же несколько, да и кабель выдержит, он же 2,5-4 мм²», то при подключении в одну розетку через удлинитель обогревателя и фена – через неё пойдёт ток больше 16А, в результате её контакты начнут греться, а корпус плавится.

Если вы вовремя не отключите приборы – то, нагреваясь, контакты покроются нагаром, части корпуса оплавятся, а металлические шинки, удерживающие вилку, расширятся и контакт ослабнет. Из-за чего контактное сопротивление возрастёт и нагрев будет происходить еще интенсивнее, розетка начнет искрить и дымится, вплоть до возгорания обоев или стен, в которых она установлена.

Время-токовая характеристика, если говорить простыми словами, то это характеристика, которая показывает как быстро отключится автомат в случае перегрузки. В домашнем электрощите зачастую используют автоматы класса B и C.

Второе правило – устанавливайте автоматические выключатели с номинальным током, не превышающим самое слабое звено в электропроводке. Если вам нужно чтобы больше потребителей могли одновременно работать – делите розетки на группы в каждой комнате и прокладывайте к ним отдельный кабель (радиальная схема разводки).

Дифференциальная защита от утечек

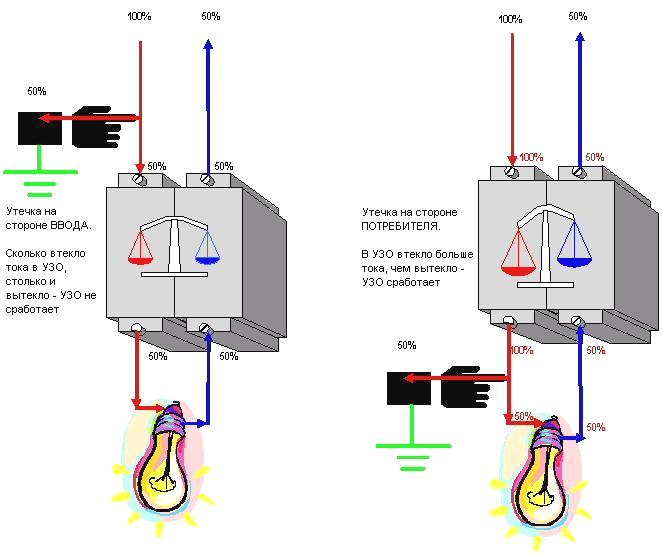

И по сей день обыватели, установив УЗО почему-то считают, что оно защитит от перегрузки или короткого замыкания, это также ошибочно.

УЗО – устройство защитного отключения, создано для защиты при утечке тока. Это нужно для: защиты человека при случайном касании токопроводящих частей под напряжением (оголенные провода, корпус поврежденного электроприбора), а также утечки тока на заземленные корпуса, трубопроводы, элементы строительных конструкций и прочего.

УЗО отслеживает сколько тока прошло по фазному и сколько по нулевому проводнику, если есть разница между проводами – значит произошла утечка и силовые контакты размыкаются.

Таким образом обеспечивается безопасность людей, а также снижение риска дальнейшего развития утечки до короткого замыкания, при повреждениях изоляции, что особенно важно в деревянном доме, например.

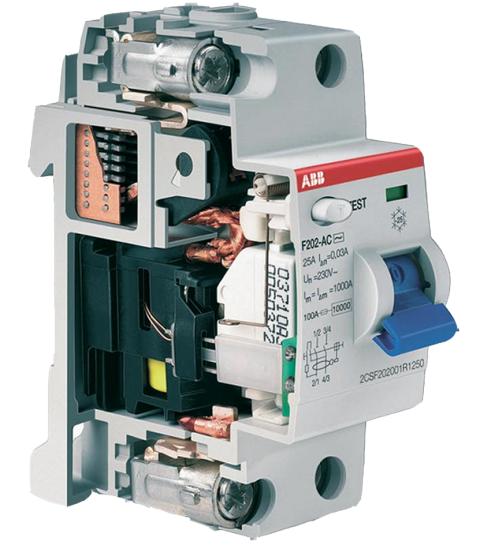

Другой тип защитных приборов – дифавтомат, совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя. На рисунке ниже вы видите, как отличить дифавтомат (слева) от УЗО (справа), отличия на схеме и в маркировке.

УЗО и дифавтоматы всегда выполняются в двухполюсном или четырёхполюсном виде однофазных и трёхфазных цепей соответственно. Согласно ПУЭ п. 1.7.80, должны использоваться только если есть заземление, то есть в двухпроводной сети их использовать запрещено. Однако это спорный вопрос в этой статье рассматривать не будем.

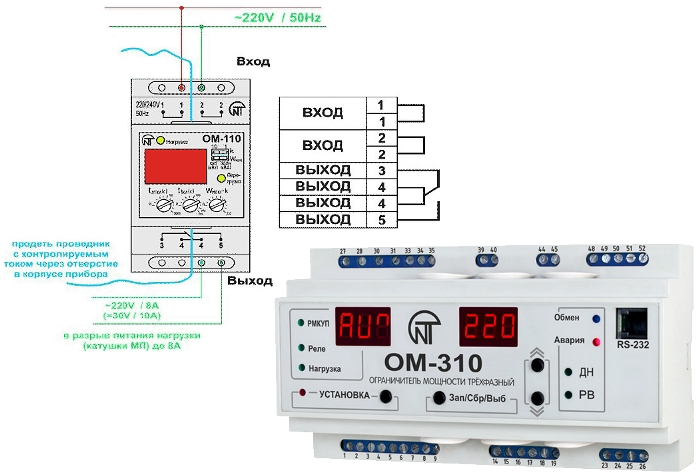

Ограничитель мощности

Следующий прибор отключает нагрузку в случае превышения мощности. Это Реле ограничения мощности. Примером такого устройства является однофазный ОМ-110 или трёхфазный ОМ-310, есть и другие модели – эти приведены просто для примера.

Хоть это устройство и не является по своей сути защитным и его используют в большей степени энергосбытовые или сетевые компании для контроля и ограничения потребления электроэнергии, свыше установленной в нормальной или уменьшения этой величины в аварийной ситуации. Изделие отслеживает потребляемую мощность и в случае её превышения отключает потребителя.

Тем не менее устройство не допустит перегрузок электропроводки если вы правильно установите параметры его работы. Если вам интересно узнать подробнее о таких устройствах – пишите в комментариях и мы обязательно о них расскажем.

Заключение – 3 правила чтобы не было КЗ и перегрузок

Безопасность и долговечность работы электропроводки лежит на трёх китах:

1. Правильный выбор сечения кабельных изделий.

2. Установка автоматических выключателей и других приборов защиты нужных номиналов. Покупайте их только в сертифицированных магазинах, чтобы не нарваться на подделку, отдавайте предпочтение таким брендам, как ABB, Schneider Electric, а из более дешевых — отечественный КЭАЗ (г. Курск).

3. Правильная эксплуатация электрообрудования.

Под «правильной эксплуатацией» я имею в виду:

1. Своевременную замену и протяжку клеммников электроустановочных изделий — автоматов, УЗО, выключателей света, розеток.

2. Рационального распределения нагрузки по розеткам — не вставляйте в тройники и удлинители мощные электроприборы, таким образом вы можете перегрузить розетку или кабель, который её питает (смотрите — Почему опасно использовать тройники и удлинители).

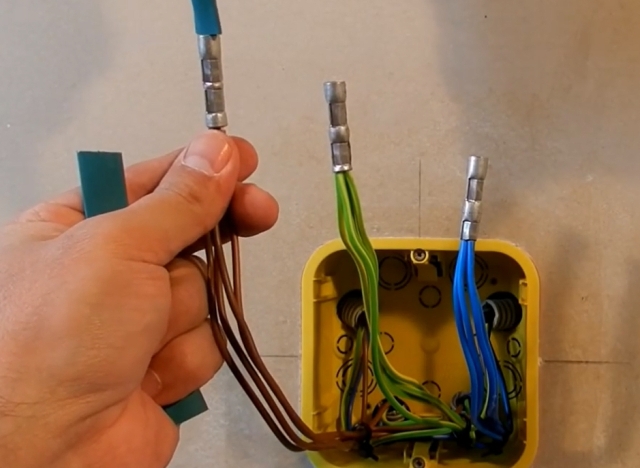

3. Аккуратное обращение с электроприборами — не допускайте попадание воды, металлических предметов внутрь бытовой техники, чтобы не произошло замыкание. Ведь даже если автоматы и кабель установлены хорошие нужно помнить, что автоматы иногда залипают или срабатывают медленно, в результате чего отгорают соединения в распредкоробках.

4. При ремонте приборов и монтаже или обслуживании проводки используйте качественную изоляцию, которая хорошо липнет или термоусадочные трубки. Избегайте скруток — соединяйте провода пайкой, сваркой, гильзованием или клеммниками. Таким образом вы избежите коротких замыканий в результате плохой изоляции или нагрева соединений в распределительных коробках.

Источник