- Шунтирование сердца: что это такое, как проходит операция, прогноз жизни

- Что такое шунтирование сердца?

- Разновидности

- Показания к операции

- Противопоказания

- Подготовка к вмешательству

- Ход операции

- Осложнения

- Реабилитация

- Результаты, прогноз

- Что лучше: стент или шунт?

- Рекомендации образа жизни после операции

- Стоимость

- Защитные оболочки и покровы кабелей: назначение, материалы, виды, борьба с коррозией, бронирование

Шунтирование сердца: что это такое, как проходит операция, прогноз жизни

Из статьи вы узнаете особенности операции по шунтированию сосудов сердца, показания и противопоказания, возможные осложнения, реабилитация, прогноз жизни.

Что такое шунтирование сердца?

Шунтирование коронарных сосудов сердца – это оперативное вмешательство на открытом сердце, когда для сердечного кровотока формируется обходной путь, минуя пораженные артерии.

Выполняют операцию АКШ с помощью фрагментов других сосудов пациента, которые чаще всего берут с нижних конечностей. Хирургическое вмешательство проводится только в специализированных клиниках высококвалифицированными кардиохирургами, с которым вместе работает трансфузиолог, обеспечивающий искусственное кровообращение. Надо отметить, что принцип этой сложной операции был разработан советским врачом Владимиром Демиховым в шестидесятые годы прошлого столетия.

Разновидности

В зависимости от того, какой именно сосуд используется для обходного пути, шунтирование сердца бывает двух видов:

- аортокоронарное – АКШ;

- маммарокоронарное – МКШ.

АКШ, в свою очередь, делится на:

- аутовенозное, когда используют большую подкожную вену ноги;

- аутоартериальное – при использовании лучевой артерии (если пациент страдает варикозом).

При МКШ используют внутреннюю грудную артерию.

Кроме того, есть деление шунтирования на:

- стандартное – с использованием аппарата искусственного кровоснабжения (сердце остановлено);

- без применения искусственного кровоснабжения сердца (сердце не останавливается), что требует высочайшей квалификации хирурга;

- гибридное, когда сочетают разные виды дополнительных процедур.

Показания к операции

Шунтирование пораженных сосудов сердца проводят при стенозе артерий, вызывающем ишемию. Чаще всего причиной является атеросклероз, когда просвет артерий перекрывается атеросклеротическими бляшками, или тромбоз. Именно эти патологии – основные показания к оперативному вмешательству. Дополнительное обследование проводят при:

- загрудинных болях с иррадиацией в левую руку, плечо, нижнюю челюсть, шею;

- гипертензии;

- тахикардии; постоянном подташнивании, изжоге.

Противопоказания

Не выполняется операция АКШ в следующих случаях:

- при почечной недостаточности;

- некомпенсированном сахарном диабете;

- хронических неспецифических поражениях легких;

- злокачественных новообразованиях;

- постинсультной гипертензии.

Есть и относительные противопоказания для проведения шунтирования:

- сердечная недостаточность;

- ожирение;

- рубцы на сердце, минимизирующие сердечный выброс крови ниже 30%;

- артериосклероз Менкенберга – поражение всех коронарных артерий;

- пожилой возраст.

ОИМ рассматривается в качестве противопоказания на усмотрение врача.

Подготовка к вмешательству

Основа подготовки к операции по АКШ – коронарография, процедура, досконально исследующая рельеф эндотелия коронаров. Для ее проведения и последующего детального обследования пациента госпитализируют в стационар. Для осуществления коронарографии специальные катетеры вводят в левую и правую коронарные артерии, через них – рентгенконтраст. Затем рентгеновские лучи сканируют эндотелий. Процедура позволяет точно установить локализацию и степень сужения сосуда, при этом пациент получает высокую дозу облучения. Кроме того, манипуляцию нельзя выполнить, если есть аллергия на йод (рентгеноконтраст).

Поэтому, кроме коронарографии применяют КТ-коронарографию. Она более точна, дорогостояща, но исключает облучение. Правда, контраст все также необходим, и человек с весом более 120 кг в аппарат не убирается.

Если при обследовании выявлено сужение артерий более чем на 75%, назначается АКШ, чтобы минимизировать риск ОИМ или его рецидив. Кроме коронарографии необходимы: ОАК, ОАМ, общая биохимия, коагулограмма, липидограмма, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости.

Если пациент принимает антикоагулянты, их прием согласовывается с врачом: обычно на две недели делают перерыв перед операцией. Другие группы фармакологических средств тоже требуют согласования с врачом.

За сутки перед аортокоронарным шунтированием пациента осматривает анестезиолог, коррелируя наркоз с ростом, весом, возрастом оперируемого, индивидуальной непереносимостью лекарств. Накануне вмешательства пациенту проводят седацию (прием седативных). Обязательно:

- не есть после 18:00;

- не пить после полуночи;

- назначенные препараты пьют сразу после ужина;

- вечером – душ.

Ход операции

Для проведения шунтирования сердца врачу нужно рассечь грудину, которая потом долго срастается, что обуславливает длительность реабилитационного периода. В зависимости от вида АКШ используют или не используют аппарат искусственного кровообращения. Сердце не останавливают, если не требуется дополнительных манипуляций: удаление аневризмы, замена клапанов. Шунтирование на работающем сердце обладает преимуществами: нет осложнений со стороны иммунной системы, крови; время вмешательства меньше; реабилитация быстрее.

Суть операции – создание обходного пути. Для этого: хирург открывает доступ к сердцу, берет сосуд для шунта, если сердце останавливается, проводят кардиоплегию и включают аппаратуру искусственного кровотока. Если сердце работает, на область вмешательства накладывают специальные приспособления. Само шунтирование представляет сшивание сосудов: один конец шунта соединяют с аортой, второй – с коронаром, который расположен ниже стеноза. После этого снова запускают сердце, отключают аппаратуру. Грудину крепят металлическими скобами, кожу на груди – обычными швами. Шунтирование длится около четырех часов.

Осложнения

Часто после оперативного вмешательства у пациента возникает чувство боли, жара, дискомфорта за грудиной. Это не повод для паники, нужно сообщить об этом врачу, который назначит купирующие препараты. Самые частые осложнения после шунтирования сосудов сердца: застой в легких, анемия, перикардит и другие воспалительные процессы, флебит близлежащих к шунту вен, иммунные нарушения (при остановке сердца), аритмии.

Для предупреждения застойных явлений в легких рекомендуется до 20 раз/день надувать воздушные шарики. Анемия купируется специальной диетой, при необходимости – гемотрансфузиями. Лечение других осложнений индивидуально для каждого пациента.

Реабилитация

Период восстановления длительный. Две недели после шунтирования нельзя мыться, поскольку раны обширные, есть риск вторичного инфицирования. Ежедневно – перевязки, обработка антисептиками. Полгода нужно будет носить грудной бандаж, чтобы не разошлись швы на грудине.

Средняя реабилитация – около трех месяцев. За этот период нормализуется кровь и кровоток, заживет грудина. Оценочный тест на возможность полноценной жизни – нагрузочный (например, велоэргометрия).

Результаты, прогноз

АКШ не устраняет причину ишемии, она дарит время для нормальной жизни без боли, одышки, аритмии. Однако без кардинального изменения образа жизни качественный период улучшения не продлится долго. Он напрямую коррелируется соблюдением рекомендаций врача, отказом от вредных привычек, правильным питанием. Шунт из вен ноги в среднем служит около 10 лет, из предплечья – пять. При нарушении правил ЗОЖ – всего год.

Что лучше: стент или шунт?

Если сравнить две методики коррекции ишемии и гипоксии миокарда через питающие мышцу сосуды, то становятся очевидными достоинства и недостатки стентирования и шунтирования сосудов сердца:

| Оценочный критерий | Стентирование | Шунтирование |

|---|---|---|

| Объем вмешательства | Минимальный, внутрисосудистый | Технически сложное вмешательство |

| Длительность операции | От часа до трех | От трех до девяти и более |

| Остановка сердца | Не нужна | Более половины операций проходят с остановленным сердцем |

| Разрез | Исключен | Рассекается грудина |

| Обезболивание | Местное, реже – с учетом индивидуального порога болевой чувствительности | Глубокий наркоз |

| Реабилитация | Несколько дней | До полугода |

| Острые случаи | Практикуется купирование ОИМ | Не допускается из-за тяжести вмешательства |

| Капилляры | Возможна коррекция сосудов с диаметром от 3мм | Невозможно корректировать мелкие ветви |

| Реставрация кровотока | На несколько лет | До 10 лет и более |

Рекомендации образа жизни после операции

Коронарное шунтирование – надежный способ профилактики инфаркта, приступов стенокардии, поскольку ликвидирует ишемию на десятилетия. Однако шунт способен сужаться, у каждого пятого пациента это происходит спустя год, а через 10 лет – в 100%. Чтобы минимизировать такую возможность, следует придерживаться семи правил:

- полный отказ от алкоголя и сигарет;

- антиатерогенный профиль питания (ДАШ-диета в том числе);

- движение: ЛФК, прогулки пешком, занятия спортом (плавание);

- минимизация стрессов;

- сбалансированный питьевой рацион (30 мл воды на 1 кг веса);

- восьмичасовой сон;

- ежегодная диспансеризация.

Стоимость

С 2018 года аортокоронарное шунтирование входит в систему государственных гарантий, то есть проводится по полису ОМС. Условием является первичное направление от участкового врача. Оперативное вмешательство выполняется во всех государственных медицинских организациях соответствующего уровня. При отсутствии возможности осуществить АКШ на региональном уровне, используют направление в федеральные медицинские центры.

Если аортокоронарное шунтирование сердца пациент хочет провести в какой-то определенной частной клинике или за рубежом, компенсация за лечение ему не полагается. Средняя стоимость операции в Москве составляет 120 000 рублей, Санкт-Петербурге – 85 000 рублей, Казани – 32 500 рублей.

Подчеркнем еще раз, что шунтирование проводится на открытом сердце, что требует специального оборудования, высокой квалификации врача и специализированного стационара.

Источник

Защитные оболочки и покровы кабелей: назначение, материалы, виды, борьба с коррозией, бронирование

Назначение защитных оболочек и покровов

Защитные оболочки служат для защиты изолирующего слоя провода или кабеля от влияния окружающей среды, а главным образом от влияния влаги. Чем менее влагоустойчива изоляция кабеля или провода, тем более совершенная оболочка должна быть применена.

Физические условия работы кабеля также влияют на выбор материала защитной оболочки, например, если от кабеля требуется повышенная гибкость, то нужно применять гибкую защитную оболочку.

Материалы, используемые для защитных оболочек, немногочисленны, а именно: свинец, алюминий, резина, пластмассы и их комбинации.

Защитные покровы проводов и кабелей служат для защиты провода от механических воздействий при прокладке или в эксплуатации, а также для защиты кабельных оболочек от коррозии, поэтому из группы защитных покровов иногда выделяют антикоррозийные покрытия.

В качестве антикоррозийного покрытия чаще всего используют кабельную бумагу, накладываемую повивом с одновременным поливом битумными составами соответствующей вязкости.

Защитные покровы состоят из хлопчатобумажной или кабельной пряжи, наложенной в виде повива или оплетки поверх изолирующего слоя или защитной оболочки кабеля или оплетки поверх изолирующего слоя или защитной оболочки кабеля или провода.

Большое распространение получают покрытия защитных оболочек пластмассами с целью защиты их от коррозии и механических повреждений.

В качестве антикоррозийного покрытия чаще всего используют кабельную бумагу, накладываемую повивом с одновременным поливом битумными составами соответствующей вязкости.

Для механической защиты гибких проводов и кабелей часто применяется оплетка из тонких стальных проволок.

Оплетки из хлопчатобумажной и иной пряжи в ряде конструкций покрываются специальными лаками (покровными лаками), которые защищают проводник от воздействия окружающей среды, от действия озона и увеличивают влаго- и бензиностойкость провода.

Применяются также комбинированные покрытия из слоев пластмассы, металлической фольги и ткани или лакированной бумаги, которые в некоторых случаях могут заменить свинцовую оболочку (в особенности в таких кабелях, которые применяются для прокладки внутри помещений и для временных установок).

Материалы защитных оболочек

Свинец является основным материалом, из которого изготовляются наиболее надежные кабельные оболочки. Основным преимуществом свинцовом оболочки перед всеми другими оболочками и покрытиями — ее полная влагонепроницаемость, достаточная гибкость м возможность быстро и дешево наложить ее на кабель с помощью свинцового пресса.

Однако свинец имеет много и недостатков: большом удельный вес, малую механическую прочность, недостаточную стойкость против механической и электрохимической коррозии.

Все это с учетом ограниченности и природных запасов свинца вызывает необходимость улучшать качество свинцовых оболочек, вводить заменители и конструировать новые виды кабельной продукции без свинцовых оболочек.

Для и потоплении кабельных оболочек применяется свинец не ниже марки С-3, с содержанием свинца 99,86%.

Механическая прочность свинцовой оболочки в значительной степени определяется ее структурой. Мелкопористая структура, получающаяся при изготовлении оболочки из свинца марок С-2 и С-3 при быстром и интенсивном охлаждении выпрессованой оболочки, является наиболее механически прочной и устойчивой.

При средней и крупнозернистом структуре получаются обо точки низкого качества. Из таких оболочках происходит, даже в обычных условиях производства, рост кристаллов свинца, которые затем сдвигаются друг относительно друга по плоскостям спайности, м это ведет к преждевременному разрушению оболочки.

Очень чистый свинец весьма склонен к образованию и росту кристаллов даже при комнатной температуре, поэтому для изготовления свинцовых оболочек непригоден.

Мерой борьбы с кристаллизацией свинца является, помимо охлаждения после освинцевания, присадка к свинцу олова, сурьмы, кальция, теллура, меди и других металлов.

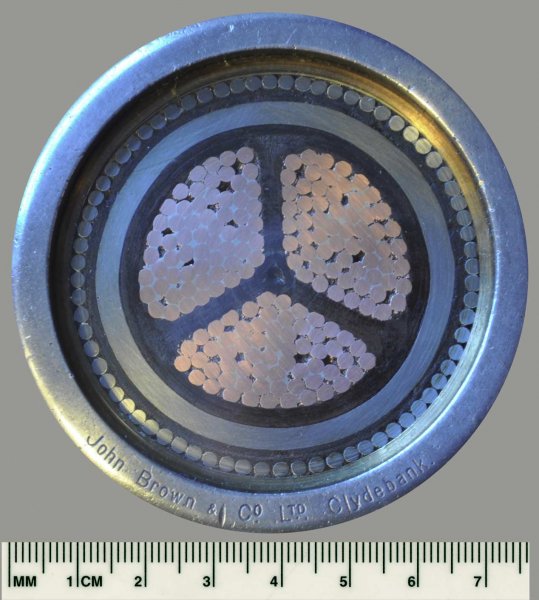

Кабель для линейного крейсера, построенного для Королевского флота Великобритании, введенного в эксплуатацию в 1920 году. Три проводника, в свинцовой оболочке, в броне.

Наилучшей присадкой является олово, которое при содержании в свинце в количестве 1 — 3% по весу обеспечивает устойчивую мелкозернистую структуру. Однако олово весьма дефицитно и в настоящее время заменяется в кабельных оболочках другими металлами.

Введение в свинец сурьмы в количестве от 0,6 до 0,8% благоприятно влияет на структуру свинцовой оболочки и увеличивает механическую прочность, понижая несколько эластичность, т. е. способность свинцовой оболочки к перегибам. Хорошие результаты дает присадка теллура в количестве около 0,05%. Также получил распространение получил так называемый медистый свинец, который представляет собой свинец с примесью меди — в количестве около 0,05%.

Помимо двойных сплавов, имеются тройные сплавы свинца с кадмием, оловом (0,15%), сурьмой и другими металлами. Эти сплавы менее удобны для производства, а результаты испытания их близки к таковым для некоторых двойных сплавов и медистого свинца.

Алюминий также может быть использован для изготовления кабельных оболочек. Для этой цели применяется как технический, так и особо чистый алюминий (с содержанием алюминия 99,5 и 99,99%), механические характеристики которого лучше, чем у свинца и свинцовых сплавов.

Прочность алюминиевой оболочки, по крайней мере, в 2 — 3 раза выше прочности свинцовой. Температура рекристаллизации алюминия, а также его стойкость против вибрации значительно выше, чем у свинца.

Удельный вес алюминия 2,7, а свинца — 11,4, поэтому при замене свинцовой оболочки алюминиевой могут быть получены большое снижение веса кабеля и увеличение механической прочности оболочки, что даст возможность в ряде случаев отказаться от бронирования кабеля стальными лентами.

Основным недостатком алюминия является его недостаточная коррозионная устойчивость. Значительно осложняют процесс наложения оболочки на кабель высокая температура плавления алюминия (657°С) и повышенное давление при опрессовании, которое достигает утроенной величины по сравнению с давлением при выпрессовании свинцовой оболочки.

Оболочка из алюминия может быть наложена не только опрессованием, но и холодным способом, для чего изолированные провода и кабели протягиваются в предварительно изготовленные выпрессованием алюминиевые трубы с последующей обсадкой их волочением или вальцеванием. Этот метод дает возможность использовать торговые сорта алюминия.

Некоторое распространение получает способ холодной сварки алюминиевой оболочки, который заключается в том, что края продольно наложенной на кабель алюминиевой ленты пропускаются между роликами, с помощью которых создается высокое удельное давление на алюминий, достаточное для холодной сварки его.

Пластмассы в настоящее время с успехом применяются для изготовления защитных оболочек проводов и кабелей взамен свинцовых. В тех случаях, когда необходима повышенная гибкость кабеля, оболочки из вулканизированной резины и пластмасс являются наиболее подходящими.

Наибольшее распространение в кабельном производстве получили шланговые оболочки из вулканизированной резины на натуральном или синтетических каучуках и из термопластических материалов, как, например, из полихлорвинилового пластиката, полиэтилена.

Механическая прочность таких оболочек достаточно высокая (разрывная прочность в пределах от 1,0 до 2,0 кг/мм 2 , удлинение от 100 до 300%).

Основным недостатком является заметная влагопроницаемость, под которой понимается величина, характеризующая способность материала пропускать водяной пар под действием разности давлений с двух сторон слоя материала.

Вулканизированная резина на натуральном каучуке может длительно работать в пределах изменения температуры от —60 до +65° С. Для большинства пластмасс эти пределы значительно уже, в особенности для температуры ниже нуля градусов.

Существуют силиконовые резины, новые каучукообразные материалы, представляющие собой кремнийорганические полимеры, Это — высокомолекулярные вещества, в основе строения которых атомы кремния сочетаются с атомами углерода.

Оболочка из термопластических материалов по сравнению со свинцовой оболочку кабелей позволяет значительно уменьшить вес кабеля и увеличить коррозийную стойкость оболочки и механическая прочность (смотрите также — Провода и кабели с резиновой изоляцией).

Разрушение свинцовой оболочки

Механическая прочность свинцовой оболочки необходима для того, чтобы обеспечить достаточную защиту изолирующего слоя от воздействия среды, окружающей кабель. Это свойство (механическая прочность) должна сохраняться длительно при эксплуатации кабеля в течение нескольких десятилетий и не изменяться с течением времени под воздействием механических (вибрации) и химических (коррозии) причин.

Механические свойства свинцовых оболочек и их устойчивость под воздействием различных причин зависит главным образом от структуры оболочки и ее изменений под влиянием нагревания и вибрации.

Кабели, имеющие свинцовую оболочку крупнозернистой структуры, часто не выдерживают длительной перевозки даже по железной дороге (в особенности в летнее время).

Под влиянием сотрясений и повышенной температуры начинают расти кристаллы свинца, на оболочке появляется сеть мелких трещин, которые все более и более углубляются и, наконец, приводят к разрушению оболочки. Особенно подвержены разрушению от вибрации свинцовые оболочки кабелей, проложенных на мостах.

Имели место случаи, когда освинцованные кабели, отправленные летом по железной дороге за несколько тысяч километров, приходили к месту назначения с совершенно разрушенной оболочкой.

Такие случаи чаще всего бывали на свинцовых оболочках, изготовленных из чистого свинца. Присадки олова, сурьмы, теллура и некоторых других металлов дают устойчивую мелкозернистую структуру и поэтому применяются при изготовлении свинцовых оболочек кабеля.

При выходе тока утечки из свинцовой оболочки кабеля, проложенного во влажной известковой почве, содержащей ионы С03, образуется карбонат свинца РbС03 в месте выхода, где впоследствии и разрушается свинцовая оболочка.

Электрохимическая коррозия свинца может привести к полному разрушению свинцовой оболочки в один-два года, так как ток в 1А в течение года может перенести около 25 кг свинца или 9 кг железа и, следовательно, при среднем, токе утечки в 0,005 А в один год будет разрушено около 170 г, свинца или около 41,0 г железа.

Радикальной мерой борьбы с электрохимической коррозией является так называемая катодная защита, основанная на том, что защищаемому металлу сообщается отрицательный потенциал по отношению к окружающим конструкциям, что делает этот металл невосприимчивым почти ко всем видам почвенной коррозии.

Минимальный электроотрицательный потенциал, при котором прекращаются все виды коррозии, равен 0,85 для стальных труб и 0,55 В для свинцовых оболочек электрических кабелей.

В ряде случаев хорошо защищает от электрокоррозии покрытие свинцовой оболочки защитным покровом, состоящим из слоя полупроводящего битума, двух лент полупроводящей резины и скрепляющей миткалевой ленты. В этом случае получается как бы электронный фильтр, который пропускает электрический ток, выходящий из оболочки, и отделяет свинец от непосредственного воздействия образующихся при электролизе ионов.

Механические усилия в оболочке кабеля

Механические усилия в оболочке кабеля возникают в результате стекания пропитывающего состава в вертикально подвешенных силовых кабелях, а также из-за теплового расширения пропитывающего состава при нагревании кабеля. В современных высоковольтных масло- и газонаполненных кабелях свинцовой оболочке приходится выдерживать значительные давления, приложенные изнутри.

По мере разогревания пропитывающего состава давление в кабеле увеличивается до величины, соответствующей гидростатичному давлению. Чем лучше пропитка изолирующего слоя, тем больше давление в кабеле получается при нагревании его, так как объем газовых включений уменьшается с улучшением пропитки кабеля.

Под влиянием давления, действующего изнутри оболочки, последняя стремится расшириться, и если при этом предел упругих деформаций свинца будет превзойден, то получится остаточная деформация, которая ослабляет свинцовую оболочку и понижает эксплуатационные свойства кабеля.

Повторение циклов нагрева и охлаждения кабеля, при которых получаются остаточные деформации в свинце, может повести к разрыву свинцовой оболочки.

Так как свинец без присадок при комнатной температуре почти не имеет предела упругости, то появление таких остаточных деформаций в свинцовой оболочке кабеля в эксплуатации несомненно приведет к нарушению ее механической прочности.

Наличие присадок в свинце повышает механические свойства, и в частности, предел упругости оболочки, поэтому для кабелей, подвергающихся давлению изнутри, обязательно применение легированного свинца или специальных двойных и тройных сплавов.

Снижение механических свойств свинцовой оболочки с течением времени определяет срок ее жизни. С этой точки зрения возникает понятие о «кривой жизни оболочки», под которой подразумевается зависимость между растягивающим усилием в оболочке и длительностью его действия до разрыва оболочки.

В тех случаях, когда требуется усиление свинцовой оболочки кабеля, например в газонаполненных кабелях или предназначенных для прокладки по крутонаклонной трассе, наложение ленточной брони из двух тонких латунных или стальных лент позволяет поднять механическую прочность оболочки и сделать ее пригодной для высоких давлений, развивающихся в кабеле.

Свинцовая оболочка не дает достаточной защиты от механических воздействий, например случайных ударов по кабелю во время прокладки, а в особенности — от растягивающих усилий, возникающих как при прокладке кабеля, так и при его эксплуатации.

В кабелях для вертикальной прокладки, речных и морских особенно, необходимо защитить свинцовую оболочку от растягивающих усилий, так как без такой защиты свинцовая оболочка будет с течением времени разорвана или повреждена.

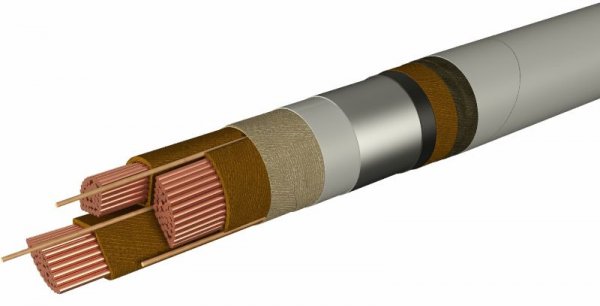

Различают два основных вида брони: ленточную, предохраняющую кабель главным образом от случайных механических воздействий при прокладке, и проволочную — от растягивающих усилий.

Ленточная броня состоит из двух стальных лент, наложенных повивом поверх подушки из волокнистых материалов так, что зазоры между витками одной ленты перекрываются витками другой ленты. Зазоры между краями витков одной ленты равны примерно трети ширины ленты, а перекрытие витков одной ленты витками, другой должно быть не менее четверти ширины бронеленты.

Такое выполнение кабельной брони позволяет предохранить свинцовую оболочку от удара лопатой при прокладке кабеля и других не слишком сильных механических воздействий и в то же время сохраняет необходимую для прокладки кабеля гибкость, которая получается за счет перемещения «витков ленточной брони относительно друг друга.

Недостатком ленточной брони является возможность сдвига витков бронеленты при волочении кабеля по грунту при прокладке. Такая броня применяется главным образом для бронирования кабелей подземной прокладки, а также кабелей, прокладываемых внутри помещений в кабельных туннелях и по стенам зданий.

Стальная лента, применяемая в кабельной промышленности, должна иметь прочность на разрыв от 30 до 42 кг/мм 2 , так как лента с большим сопротивлением разрыву сильно пружинит и плохо ложится на кабель во время бронирования. Удлинение при разрыве требуется 20 — 36% (при расчетной длине образца 100 мм).

Для бронирования силовых кабелей применяется стальная лента толщиной 0,3, 0,5 и 0,8 мм и шириной — в зависимости от диаметра кабеля 15, 20, 25, 30, 35, 45 и 60 мм. Лента должна доставляться в кругах диаметром около 500 — 700 мм.

Проволока для брони употребляется круглая и сегментная (плоская). Круглая проволока применяется для бронирования кабелей, которые должны выдерживать при прокладке или в эксплуатации значительные растягивающие усилия (например, подводные кабели). Сегментная проволока применяется для кабелей, проложенных в шахтах и на крутонаклонных трассах.

Для защиты от коррозии проволока, применяемая для бронирования, должна быть покрыта плотным, сплошным слоем цинка.

При бронировании проволочная броня, как и ленточная, накладывается на кабель поверх подушки, которая может состоять из слоя предварительно пропитанной противогнилостным составом кабельной пряжи, покрытой сверху слоем битумного состава.

Для проволочной брони направление скрутки берут прогтивоположное направлению общей скрутки жил кабеля.

Для защиты бронепокрова от разъедания (коррозия) он покрывается битумным составом и слоем предварительно пропитанной кабельной пряжи, покрытой сверху таким же составом. Наружный слой кабельной пряжи предназначается не только для защиты бронеленты или бронепроволоки от коррозии, но, кроме того, служит для скрепления, т. е. не дает возможности сдвигаться бронелентам и сдерживает бронепроволоки в повиве.

Кабели, предназначенные для прокладки внутри помещений, не должны иметь слоя из пропитанной кабельной пряжи поверх бронепокрытия из соображений пожарной безопасности. Такие кабели, например кабели марки СБГ, должны бронироваться лакированной бронелентой.

Процесс бронирования состоит в наложении защитных покровов и брони. На освинцованный кабель должны быть последовательно наложены: слой битумного состава, повив двумя лентами кабельной бумаги (антикоррозийное покрытие), слой компаунда, кабельная пряжа или пропитанная сульфатная бумага (подушка под броню), слой битумного состава, броня из двух стальных лент или из стальных проволок, слой битумного состава, кабельная пряжа (наружный покров), слой битумного состава, и меловой раствор.

Источник