- Как правильно подключить трехклавишный выключатель с розеткой и не наделать ошибок

- Монтаж обычных трехклавишных выключателей

- Общее устройство и принцип подключения

- Установка и подключение трехклавишного выулючателя

- Установка и подключение трехклавишного выключателя при реконструкции домашней проводки

- Установка нового трехклавишного выключателя взамен старого

- Подключение трехклавишного выключателя с розеткой

- Основные особенности конструкции и схемы подключения

- Видео: Подключение трёхклавишного выключателя с розеткой и разбор возможных ошибок.

Как правильно подключить трехклавишный выключатель с розеткой и не наделать ошибок

Рациональное расположение приборов управления освещением в квартире или собственном доме – одно из важнейших условий комфорта проживания хозяев. Удобно, когда выключатель не приходится искать лишний раз, шаря по стене, и когда не требуется делать нему лишние шаги в темноте – он расположен именно там, где требуется. В планировке очень многих квартир имеется некое «пересечение путей», то есть тех точек, откуда выбирается дальнейшее направление движения. Классический пример – ванная, санузел и коридор, расположенные рядом (могут быть и иные сочетания). Как быть – установить здесь по отдельному выключателю на каждое помещение? Наверняка получится громоздко и малосимпатично – чуть не половина простенка половина стены будет завешена этими приборами. Удобнее, наверное, смонтировать компактный трехклавишный выключатель – его функциональность ничуть не ниже тройки одноклавишных.

А кроме того, в этом месте не помешало бы иметь еще и розетку – как правило, она предусматривается в типовых проектах домов в коридоре. Для этих случаев производители электротехнические изделий предлагают специальные модели – блоки, включающие выключатель с нужным количеством клавиш плюс розетка.

Недостатка в предложении подобных изделий сейчас нет. Но остается вопрос – как смонтировать такой узел? Вот давайте и разберемся – как подключить трехклавишный выключатель с розеткой и без нее, не прибегая к вызову электрика.

Начнем рассмотрение по принципу «от простого к сложному». Для начала разберем вопрос отдельно для трехклавишного выключателя, а потом – пойдет разговор о нем же, но уже в одном блоке с розеткой.

Монтаж обычных трехклавишных выключателей

Общее устройство и принцип подключения

Как устроен обычный выключатель – каждый из нас, наверное, представляет. Это электротехнический прибор, предназначенный для замыкания или размыкания электрической цепи, на бытовом уровне чаще всего используемый для управления приборами освещения в квартире и доме. Для этого в нем предусмотрено специальное механическое устройство, позволяющая быстро перекидывать рабочий контакт во включенное или разомкнутое положение. Быстрота очень важна – чем меньше времени требуется на подобное замыкание (размыкание) — тем меньше вероятность образования электрической дуги, способной быстро привести прибор в непригодное состояние. Достигается такая скорость использованием плоских или круглых пружин, коромысел с шариками, других вариантов мгновенного срабатывания. В современных выключателях с сенсорными панелями используются и электрические ключи.

Как устроен и как устанавливается обычный выключатель освещения?

Это должен знать, наверное, каждый уважающий себя владелец жилья – не будешь же каждый раз по пустячному поводу вызывать мастера. О том, как устроен и как можно установить выключатель самостоятельно – подробно рассказывается в отдельной статье нашего портала.

Трехклавишный выключатель отличается от обычного одноклавишного только тем, что у него имеется три независимых механизма коммутации контактов, и это позволяет управлять тремя различными «каналами» подачи напряжения на осветительные (или иные бытовые) приборы. При этом большинство выключателей такого типа имеет один вход L и три отдельных выхода L1, L2 и L3. Как правило, на самом корпусе выключателя очень наглядно показывается схема коммутации его контактов.

Взглянем на иллюстрацию выше. На ней показаны два разных выключателя, с небольшими, совершенно непринципиальными различиями. На левом общий вход организован через контакт №6, контакты №4 и №5 запараллелены с ним общей шиной. Ну а выходы раздельные – через контакты №1, №2 и №3. На правом выключателе вход сделан через контакт №5, а в остальном – все то же самое.

При монтаже домашней проводки должно жестко соблюдаться требование – выключатель ставится для разрыва фазы, поэтому-то в названии контактов и фигурирует буква L. В этом случае если он находится в выключенном положении на электроприборе (светильнике) не может оказаться опасного напряжения, и можно безбоязненно, например, проводить замену перегоревшей лампы.

Принципиальная схема подключения тройного выключателя (пока рассматриваем его без розетки) будет выглядеть примерно так:

Несколько пояснений по этой схеме. Проводники N и L идут от распределительного щита. Так как для работы выключателя провод нейтрали не требуется – он напрямую уходит к осветительным приборам. На выключатель отходит только фазный провод L, который подключается к общему входу. Из выключателя же выходит три фазных провода, L1, L2 и L3, каждый из которых идет исключительно к своему осветительному прибору S1, S2 и S3.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Можно сделать ремарку – нередко трехфазные выключатели применяются и для управления освещением в одной комнате, но опять же – каждый из каналов завязан на свой осветительный прибор или группу светильников. Например, L1 работает на включение центральной люстры, L2 приводив во включенное состояние врезанные точечные светильники, а L3 отвечает за спрятанную в двухъярусном потолке светодиодную подсветку. Вариантов может быть множество.

Есть еще одно важное замечание. В продаже можно встретить трехклавишные выключатели с раздельной фазой на входе. Внешне они практически не отличаются от обычных – нужно обязательно обращать внимание на схему их подключения. Пример показан ниже на иллюстрации.

Подобные изделия позволяют несколько видоизменить систему включения приборов, например, сделать так, чтобы задать зависимость второму каналу коммутации от первого и т.п. (вторая клавиша не сработает, если не включена первая). Могут быть и другие варианты применения таких приборов. Но если планируется придерживаться показанной выше схемы, то в «чистом виде» такой тип не подходит. Правда, «довести его до ума», если уж случилось приобрести по недосмотру – проще простого. Для этого всего лишь необходимо из отрезков моножильного медного провода сечением 1,5 мм² сделать перемычки между первым-вторым и вторым-третьим входами. Одним словом, соединить входы самодельной «шиной».

На выходе же все остается без изменений – идет разделение на три независимых фазных проводника, каждый из которых управляется своей клавишей.

Установка и подключение трехклавишного выулючателя

Установка и подключение трехклавишного выключателя может потребоваться при реконструкции домашней проводки или при замене уже ранее стоявшего, но вышедшего из строя прибора. В обоих случаях есть свои особенности.

Установка и подключение трехклавишного выключателя при реконструкции домашней проводки

Будет проще, если не объяснять «на пальцах», о пошагово показать основные операции в таблице, сопроводив иллюстрациями.

Итак, в таблице ниже будет от «а» до «я» показан процесс организации освещения в трех смежных помещениях с управлением световыми приборами от одного трехклавишного выключателя. Сразу оговоримся: по замыслу авторов сюжета начало действия – с прокладки кабелей в уже имеющихся на стенах штробах. Будет ли в вашем случае проводка размещена в гофротрубах над подвесным потолком, или же планируется ее спрятать под стяжкой – с электротехнической точки зрения ничего не изменится, то есть само подключение прибора в принципе не потерпит никаких вариаций.

| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции. |

|---|---|

| Исходная позиция – слева заметен распределительный щит (естественно, расположен именно здесь условно – просто для облегчения понимания прокладки трасс кабелей). На стене на заднем плане – дверь в санузел, рядом с нею (не этом рисунке незаметна) – дверь в ванную комнату. Вот как раз между ними и будет располагаться трёхклавишный выключатель, «отвечающий» за управление освещением в этих двух помещениях и на кухне (она пока не видна – будет понятно дальше). Под установку этого узла уже прорезаны штробы, установлены на место распределительная коробка и строго по вертикали ниже ее – подрозетник (монтажная коробка) под сам выключатель. |

| От распределительного щита к распределительной коробке прокладывается трехжильный кабель ВВГ с сечением моножилы 1,5 мм² — для линий, предназначенных исключительно для освещения, этого будет более чем достаточно. Такой кабель может быть в круглом или плоском в сечении исполнении – с точки зрения электрики разницы никакой. Но для прокладки именно в штробе плоский, думается, предпочтительнее. |

| Тот конец кабеля, что заведен в распределительный щит, очищается от слоя наружной изоляции. Под ним – три жилы с цветовой маркировкой изоляции: — Синий провод – это нулевой проводник (N), — Желто-зеленый – провод защитного заземления (РЕ). — Третий провод в данном случае имеет белую изоляцию – это фазный проводник (L). Цвет изоляции фазного провода порой бывает и другой – черный, красный, коричневый, желтый и т.п. – но не синий и не желто-зеленый. |

| Концы проводов с помощью специального инструмента – стриппера зачищаются от изоляции на длину 10÷12 мм. Затем фазный провод подключается и зажимается в клемме автоматического выключателя, того, что «назначен ответственным» за этот участок домашнего электрохозяйства. Естественно, сам автомат должен находиться при этом в выключенном положении. |

| Нулевой и защитный проводник подсоединяются и зажимаются каждый в своей шине распределительного щита: синий – в нулевой, желто-зеленый – в шине заземления. |

| С противоположной стороны кабель заведен в распределительную коробку. Обычно рекомендуют оставлять запас примерно в 150 мм для того, чтобы последующий монтаж не сопровождался сложностями из-за коротких концов проводов. С кабеля снимается внешняя изоляция, зачищаются концы проводников. Желательно выполнить маркировку проводов – чтобы впоследствии не запутаться при коммутации. Случается так, что цветовой маркировки оказывается недостаточно, и она может привести к ошибке при монтаже – далее это будет пояснено наглядно. Для маркировки можно использовать отрезки белой изоленты (или термоусадочной трубки), на которой хорошо будут заметны нанесенные буквы или символы. В данном случае все маркировкой понятно – белый отмечен L, фаза; синий – N, нейтраль (ноль); желто-зеленый – РЕ, защитное заземление. |

| Монтажная коробка, или, как ее чаще называют в просторечье – подрозетник, располагается на расстоянии от 900 до 1500 мм от поверхности пола. Жестких правил здесь нет – как удобно хозяевам квартиры и как это согласуется с общей интерьерной отделкой. А вот то, что подрозетник должен располагаться на вертикальной линии от центра распределительной коробки – это правило должно соблюдаться со всей строгостью. |

| От распределительной коробки к подрозетнику прокладывается четырёхжильный кабель того же сечения проводников, например, ВВГ 4×1,5. |

| Оставляется запас примерно в 120 мм, снимается верхняя изоляция, зачищаются и маркируется проводники кабеля. Вот и тот самый нюанс – для чего никогда не помешает маркировка. Изоляция одного из проводников в этом кабеле может иметь и синий цвет. Равно, как может попасться и желто-зеленый проводник. Но – на выключателе прерывается фаза, то есть все провода будут именно фазными: один общий и три – «на раздачу» по осветительным приборам в разных помещениях. И цветовая маркировка, если не выполнена более понятная, как показана на иллюстрации, запросто может ввести в заблуждение, особенно в распределительной коробке. А тут недалеко будет до короткого замыкания и других неприятностей. Так что стоит задуматься… |

| Верхний конец кабеля 4×1,5 аналогичным образом разделывается и маркируется в распределительной коробке. После этого желательно сразу начинать распределять проводники по группам для дальнейшей коммутации. |

| Вернемся к монтажной коробке (подрозетнику) – вполне можно подключить и установить на место сам трехклавишный выключатель. Это совсем несложно. |

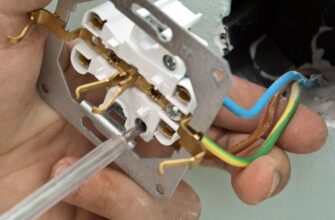

| Проводник L, то есть подача фазы, подключается к одноименному контакту на выключателе, с той стороны, где у него есть всего одна клемма. (Как вариант – на некоторых моделях выключателей эта клемма еще обозначается «L in» или «L input»). Но и так – спутать очень сложно. |

| Проводники L1, L2 и L3 подключаются к клеммам выключателя, расположенным на противоположной его стороне. Эти клеммы тоже могут иметь подписи, так что запутаться в этом вопросе сложно. После подключения проводников – можно сказать, что в этом узле, на самом выключателе, электромонтажные работы уже закончены. Сам выключатель вставляется в гнездо подрозетника и фиксируется там разжимными лапками и (или) саморезами, если конструкция монтажной коробки это предусматривает. |

| Начинается прокладка кабелей к осветительным приборам. Начнем с первого – трехжильный кабель ВВГ 3×1,5 заведен в распределительную коробку, уходит в штробу … |

| …а затем – через полость плиты перекрытия «выныривает» в центре потолка санузла. |

| Здесь, при монтаже светильника, кабель пропускается через корпус потолочного осветительного прибора с запасом 100÷120 мм… |

| …затем разделывается, проводники маркируются. Маркировка, по сути, особо здесь и не нужна, но это уже вопрос «культуры» мастера. Провод фазы получил здесь название L1. |

| Производится подключение проводов к клеммам осветительного прибора. Принцип прост: — Синий проводник соединяется в клемме с синим проводником светильника. — Для защитного провода желто-зеленого цвета в приборах с металлическим корпусом предусматривается специальное винтовое или клеммное соединение, обозначенное символом заземления. — Оставшийся фазный провод соединяется с оставшимся гнездом на клемме – цвет фазного проводника в светильнике может оказаться какой угодно, не угадаешь (кроме синего и желто-зеленого). |

| В распределительной коробке проложенный к первому помещению кабель разделывается, маркируется. Проводники распределяются по группам – примерно так, как показано на иллюстрации. |

| Производится прокладка второго кабеля — в следующее помещение (например, в ванную комнату). Все выполняется точно так же… |

| …только маркировка подключённого к светильнику в ванной фазного проводника уже L2. |

| А вот — этот же кабель разделан, промаркирован и проводники распределены по коммутационным группам. |

| Наконец, кабель к осветительному прибору третьего помещения – кухни. |

| Кабель выведен через отверстие в потолке, разделам, промаркирован. Фазный проводник отмечен здесь, как L3. |

| Просто для большего разнообразия в примерах – показано подключение этого кабеля к подвесному светильнику. Разница, впрочем, невелика… |

| Случается, что в таких светильниках просто выходят три провода, клеммы нет. Ничего страшного, вот такую соединительную колодку несложно приобрести в магазине. Или же воспользоваться чуть более дорогими, но гораздо более удобными рычажными клеммами WAGO. |

| Сначала в клемме зажимаются провода, выходящие из светильника … |

| … а затем, с опорой на цветовую маркировку и с соблюдением того же принципа, что разъяснялся при рассказе о первом осветительном приборе, производится подключение проводников проложенного кабеля. |

| А вот последний кабель заведён в распределительную коробку, проводники зачищены и распределены по группам. |

| Давайте с группами разберемся чуть предметней – выделим их на рисунке границами и повторим предназначение проводников: 1 – соединены два провода L – фаза от распределительного щита и далее – на трехклавишный выключатель. 2 – четыре провода нейтрали N: один идет от нулевой шины распределительного щита, а остальные расходятся по осветительным приборам. 3 – четыре защитных проводника РЕ: один от шины заземления распределительного щита, и три расходятся по осветительным приборам. 4 – фазный проводник L1, идущий от выключателя, соединяется с таким же проводником, уходящим на первый осветительный прибор. 5 и 6 – по аналогии с 4, фазные провода L2 и L3 с выключателя коммутируются с фазными проводниками второго и третьего светильников. Все готово к коммутации. |

| Для соединения проводов можно применять различные технологии – от скруток с использованием специальных колпачков, до пайки. Но оптимальным, максимально удобным и надежным вариантом видится использование фирменных клеммников компании WAGO. Особенно – вот в таком исполнении, с рычагами, позволяющими очень просто проводить как коммутацию, так и демонтаж соединения, если в этом появится необходимость. Знаю, что такие клеммники нередко ругают, сомневаются в их надежности. Для силовых линий, возможно, в этих сомнениях есть рациональное зерно. Но для контуров освещения – им всецело можно доверять. |

| Вот в итоге как может выглядеть распределительная коробка после выполнения коммутации с клеммниками WAGO – все очень аккуратно и наглядно. |

| Могут быть нюансы. Например, домашняя сеть не имеет контура заземления. Тогда из общего «ансамбля» исключаются желто-зеленые защитные проводники РЕ, прокладка от щитка к распределительной коробке и от нее к осветительным приборам ведется двухжильными кабелями. Да и в самой коробке становится «попросторнее». Но в подключении именно трехклавишного выключателя – все остается без изменений. |

| А на осветительных приборах клемма заземления в этом случае игнорируется, остается пустой. Впрочем, у многих светильников с пластиковым корпусом такого заземляющего разъема нет вовсе. |

| Итак, электромонтажные работы закончены, все необходимые участки проводки проложены… |

| …и можно переходить к отделке, в ходе которой будут закрыты штробы с кабелями. |

| Распределительная коробка закрывается малозаметной крышкой. Трехклавишный выключатель окончательно фиксируется в своем гнезде подрозетника. |

| Затем на выключатель устанавливается декоративная рамка, и, последовательно, все три клавиши. Вот теперь можно вкрутить лампы в патроны осветительных приборов, включить автомат в щитке и опробовать работу и выключателя, и светильников. |

Естественно, процесс работы был показан с некоторыми упрощениями и условностями. Например, касающимися последовательности отделочных операций и монтажа осветительных приборов – обычно делается наоборот. Но это лишь для простоты понимания принципиальной схемы завязанного на трехклавишный выключатель участка домашней проводки, ответственного за освещение в трех соседствующих помещениях.

Установка нового трехклавишного выключателя взамен старого

Другая задача – верно служивший ранее трехклавишный выключатель вышел из строя. Требуется установить новый с таким же «функционалом».

Задача вроде бы значительно проще – нет нужды заниматься прокладкой кабелей. Это действительно так, но и здесь могут поджидать сюрпризы. Главным образом они касаются правильного определения, какой провод куда должен идти и к чему подключаться.

Как и положено по всем требованиям безопасности, прежде чем демонтировать старый выключатель следует отключить автомат в щитке, ответственный за освещение, временно обесточив тем самым участок проведения работ. Если таковой не выделен – придется отключать от питания всю квартиру общим автоматом.

При снятии старого выключателя будет полезным сразу запомнить (сфотографировать на смартфон) расположение проводов. Если оно хозяев устраивало – то лучше всего так его и сохранить. Это сделать, казалось бы, несложно, если провода имеют разную расцветку изоляции, или же на них нанесены какие-то маркировочные метки. Тогда весь процесс замены выключателя будет ограничен проверкой состояния проводников, возможно, обновлением зачищенных концов на «свежие», не пережатые и неокислившиеся участки (если позволяет длина выступающих проводов). Ну а потом – можно ставить выключатель так же, как показано было выше.

А что делать, если провода в розетке или выключателе короткие?

Неприятная ситуация – снимаешь старый выключатель или розетку, а новые приборы поставить не можешь – длины проводов для этого уже недостаточно. Выход есть – в отдельной статье нашего портала подробно рассказывается, как нарастить провода в розетке.

Но сплошь и рядом приходится встречаться со случаями, где используется старая алюминиевая проводка в совершенно обезличенной белой оболочке, да еще и изрядно потрёпанная и подгоревшая. И если в планах пока не стоит замена проводки на нормальную медную, то ничего не поделаешь, придется тестировать старую – какой из проводов за что отвечает.

При выключенном питании необходимо обработать концы проводов, удалив изношенные участки, зачистить их, а затем развести в стороны, чтобы не допустить их случайного замыкания. После этого автомат включают, но следя при этом, чтобы в зоне около оголенных проводов никого из посторонних (в особенности – детей!) не было.

В идеале для тестирования можно воспользоваться индикаторной отвёрткой и мультиметром.

Индикаторная отвёртка позволяет отыскать фазный провод – при касании его зажигается светодиод. На остальных проводах, при правильном монтаже проводки и осветительных приборов – ничего светиться не должно.

Если приходящая фаза выявлена, а остальные провода «молчат» — осталось разобраться¸ какой из них к какому осветительному прибору идет. Для этого лучше вновь отключить автомат, на всякий случай, и приступить к прозвонке.

Быстро и точно это позволяет сделать специальный прибор для проверки проводки – цифровой кабельный тестер. С ним все получается без необходимости применять какие-то дополнительные провода.

Понятно, что подобное устройство есть далеко не у каждого. Поэтому можно обойтись и обычным мультиметром, поставив его в режим прозвона цепи. Правда, придется задействовать длинный отрезок провода, чтобы дотянуться до осветительных приборов во всех трех точках. После прозвона проводники следует промаркировать – и тогда можно переходить к обычной установке трехклавишного выключателя, как было показано выше.

Есть еще один способ, правда, не вполне «благополучный» с точки зрения безопасности. Если проводник входной фазы гарантированно определен, то можно к нему через ту же клемму WAGO присоединить небольшой отрезок изолированного провода с коротким зачищенным концом (достаточно будет зачистить буквально 2 ÷ 3 мм от края). Этим импровизированным «щупом» последовательно касаются оголенных проводов, идущих к осветительным приборам, и отслеживают, где при этом загорается свет. Ну а дальше – все просто.

Но бывают ситуации и посложнее. Так, например, ни один из проводов не показывает фазы. Значит, с большой долей вероятности когда-то была совершена ошибка, и на выключатель на разрыв пущен нулевой проводник. А фаза постоянно находится на всех трех осветительных приборах. В этом случае рекомендуется все же пригласить электрика, чтобы он произвел изменения в коммутации в распределительной коробке и восстановил правильное положение.

Случается и так, что один провод ничего не показывает, а на трех других горит фаза. Это – вариант предыдущего случая, просто фаза передается через спираль лампочек накаливания. Если лампочки выкрутить – это явление исчезнет. В остальном – все так же, как описано в прошлом абзаце.

Не исключен и еще один вариант, самый «загадочный»: индикатор показывает фазу вообще на всех четырех проводах, а между тем — до снятия (выхода из строя) выключателя управление светом работало нормально. Такое явление в большей мере характерно для домов старой постройки с «древней» алюминиевой проводкой, где наведенные токи «гуляют как хотят», и бороться с этим можно только капитальной переделкой всей сети на медные кабели.

Как же в этом случае определиться с «распиновкой» проводников, если нет специального прибора?

Опять же – не вполне безопасный, но действенный способ – с помощью самостоятельно изготовленного пробника.

Чтобы сделать такой «прибор» потребуется отрезок двужильного изолированного кабеля, патрон для лампочки (неважно, Е14 или Е27) и сама лампочка накаливания на 220 вольт с соответствующим цоколем и минимально возможной мощностью, например, 15 или 25 Вт, и двухконтактный клеммник WAGO. Собирается все примерно так, как показано на иллюстрации ниже:

- Итак, все провода при касании индикаторной отверткой «светятся». Как проводить тестирование?

- При выключенном автомате провода максимально разводятся в стороны, чтобы избежать короткого замыкания.

- Лампочки в осветительных приборах должны быть вкручены на место, гарантированно исправные.

- Из общего числа проводов выбирается один тестируемый. Его соединяют с импровизированным тестером через клемму WAGO. После этого включается подача питания.

- Далее действовать необходимо очень аккуратно, чтобы самому не задеть рукой оголенных концов. Вторым проводом тестера (его оголенным кончиком) поочередно касаются остальных зачищенных проводов и наблюдают за результатом. А возможны три варианта:

- Лампочка на тестере не реагирует никак.

- Загорается лампа на тестере, осветительные приборы «молчат».

- Загорается и лампа на тестере, и светильник в одном из помещений.

А. Если тестер установлен на одной из отходящих фаз, то он при касании других проводников сработает лишь однажды. При этом загорятся лампы и на тестере, и на осветительном приборе этой линии. Так, кстати, удается довольно быстро отыскать фазный провод – именно при касании с ним произойдет срабатывание. Да и с направлением уходящей фазы тоже появляется полная ясность.

Б. Для проверки — приходящая фаза гарантированно будет на том проводе, при тестировании которого лампа прибора загорится во всех возможных случаях, при касании любого другого проводника. Одновременно будет загораться свет и в одном из помещений (кроме касания нулевого проводника, о чем чуть ниже).

- Несколько забегая вперед, можно отметить что указанные выше случаи №1 и №2 характерны только для выключателя с розеткой. Дело в том, что тогда в общем «букете» присутствует еще и нулевой провод.

- Первый вариант возможен, когда нулевой провод соединяется с уходящей фазой – ничего не произойдет, так как такой же ноль находится на патроне светильника, ток не пойдет, ни одна лампа не загорится.

- Второй вариант – это при соединении приходящей фазы и нуля. Лампочка тестера не даст случиться короткому замыканию, и просто покажет, что ток через нее пошел. Но остальные осветительные приборы при этом не сработают.

- Последовательно выполнив несколько таких проверок (при перестановке прибора на другой проводник не забывайте выключать автомат), можно быстро и точно понять «реальную картину» и выполнить маркировку проводов.

Ну а что делать дальше – вы уже знаете.

Подключение трехклавишного выключателя с розеткой

Ну а теперь – несколько усложним задачу: необходимо подключить блок, сочетающий одновременно в себе и трехклавишный выключатель, и силовую розетку.

Не стоит переживать – ничего сверхъестественного нас не ожидает. Скажем даже больше – речь пойдет не о каких-то действительно сложностях, а о, скорее, особенностях конструкции и подключения подобного изделия.

Основные особенности конструкции и схемы подключения

А таких особенностей – всего две, а они как раз и обуславливают те небольшие отличия от всего того, что было обсуждено выше.

- Первая особенность – раз в блок входит силовая розетка, то туда должен приходить, в отличие от обычного выключателя, и «полный комплект» проводников. То есть фаза L, нейтраль (ноль) N, и если розетка имеет заземляющие контакты – защитный проводник РЕ.

Взглянем на устройство и схему подключения такого блока.

1 – корпус блока, являющийся одновременно и монтажной коробкой.

2 – силовая розетка.

3 – клемма подключения фазного проводника к розетке.

4 – клемма подключения нулевого проводника к розетке

5 – клемма подключения защитного проводника РЕ к заземляющим контактам розетки.

6 – трехклавишный выключатель, входящий в блок.

7 – клемма подключения общей приходящей на выключатель фазы.

8 – перемычка, соединяющая фазную клемму розетки с клеммой общей фазы выключателя. Как правило, уже установлена при производстве блока, но проверить ее наличие все же не помешает.

9 – «механика» трехклавишного выключателя.

10 – три клеммы выходящих ваз – L1, L2 и L3.

Вот и все особенности устройства.

Схема подключения тоже весьма незамысловата:

Итак, к розетке ведется и фаза, и ноль, и, при необходимости – защитный проводник. Но два последних – здесь и заканчиваются, в работе выключателя они никакого участия не принимают. А от клеммы фазы розетки через перемычку фаза L передается на общий вход. Дальше – все без каких бы то ни было изменений.

Осталось разобраться, какие провода лучше подвести сюда при монтаже «с нуля», то есть с прокладкой проводки. Видится оптимальным следующий вариант: прокладывается два трёхжильных кабеля:

- ВВГ 3×2,5, идущий от распределительного щита к розетке. Для силовой розетки, на всякий случай, сечение проводника лучше увеличить, именно поэтому разговор о 2.5 мм².

- ВВГ 3×1,5 – для трех исходящих фаз, идущих от выключателя к распределительной коробке.

Про перемычку уже говорилось – будет нелишним проверить, чтобы она стояла на месте, и была хорошо зажата в клеммах.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Важно: Фаза должна приходить именно на розетку, и лишь потом, через перемычку уходить на общий фазный вход трехклавишного выключателя. К сожалению, некоторые утверждают, а то и делают иначе. Нельзя закладывать в цепь силовой розетки лишнее «слабое звено» в виде перемычки, сечение которой явно не 2.5 мм²! А вот для освещения это нестрашно, в этой цепи больших по силе токов не бывает.

- Вторая особенность – чисто технологического плана, и никак не связана с электрической частью. Речь идет о размерах и форме такого блока, который уже никак не установить в стандартном круглом подрозетнике.

Как правило, каждый из таких блоков оснащается собственной монтажной коробкой, прямоугольной (с несколько скругленными углами) в прямой проекции. То есть вся сложность – вырезать в стене необходимое окно для размещения и закрепления этой коробки, а также проделать в ее корпусе отверстия для заведения проводов. Да, чуть побольше возни будет, чем с обычным подрозетником, окно под который быстро вырезается одной фрезой, но тоже ничего особо страшного.

Каких-то дополнений по электромонтажу, наверное, не будет – того, что было рассказано и показано выше должно быть вполне достаточно. В том числе и в вопросах тестирования старых проводов – мы, как уже говорилось, там несколько забежали вперед, и добавить, по сути, уже нечего.

Можно лишь резюмировать так: вход этого блока подключается как самая обыкновенная розетка, а выход коммутируется так, как нормальный трехклавишный выключатель.

Завершить публикацию можно небольшим видеосюжетом, в котором мастер делится своим опытом установки трехклавишного выключателя с розеткой:

Видео: Подключение трёхклавишного выключателя с розеткой и разбор возможных ошибок.

Источник

Как устроен и как устанавливается обычный выключатель освещения?

Как устроен и как устанавливается обычный выключатель освещения?

А что делать, если провода в розетке или выключателе короткие?

А что делать, если провода в розетке или выключателе короткие?