Расчет мощности аварийных режимов электроустановки

Многие темы на блоге появляются после того, как сам сталкиваешься с той или иной проблемой. Недавно попросили меня подправить расчетную мощность в чужом проекте, чтобы соответствовала мощности по ТУ. Как был рассчитан там аварийный режим, я так и не понял =)

В нормативных документах требований либо каких-либо рекомендаций по расчету аварийных режимов крайне мало.

Но, все-таки, кое-что можно найти.

ТКП 45-4.04-149-2009 (Системы электроснабжения жилых и общественных зданий):

8.1.12 Мощность резервных электродвигателей и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок распределительных линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников. Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников технических средств противопожарной защиты коэффициент спроса принимается равным единице. При этом следует учитывать одновременную paботу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции жилого дома.

8.2.11 Мощность резервных электродвигателей и уборочных механизмов следует учитывать только в части рекомендаций 8.1.12. Мощность электроприемников технических средств противопожарной защиты учитывается только в случае, если она превышает мощность электроприемников, отключаемых при пожаре.

СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий):

6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.

Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств К_с принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции.

Расскажу, как я рассчитываю мощность в аварийных режимах.

Расчет аварийных режимов электроустановки зависит от категории электроснабжения и наличия систем противодымной и противопожарной защиты.

III – категория электроснабжения.

Для третьей категории электроснабжения аварийный режим – режим пожара, при котором вся вентиляция отключается, а также может отключаться некоторое технологическое оборудование.

Во время пожара расчетная мощность аварийного режима меньше расчетной мощности при пожаре. Поэтому при III категории электроснабжения аварийный режим я не рассчитываю.

I и II – категория электроснабжения.

I и II – категория электроснабжения подразумевает собой питание по двум кабельным линиям от двух независимых источников питания. Иногда в качестве второго источника выступает ДГУ.

Здесь нужно рассматривать два режима:

1 Отказ одной из кабельных линий.

Как правило, вся нагрузка в нормальном режиме делится поровну между двумя вводами.

Расчетная мощность в аварийном режиме будет равна сумме нагрузок обеих секций.

Рав1=Р1+Р2

На самом деле Рав1 может оказаться даже меньше Р1+Р2, но не будем в это углубляться. Нужно рассматривать коэффициенты несовпадения максимумов электрических нагрузок, пересматривать коэффициенты спроса.

В этом режиме из расчетной мощности рабочего режима (Р1+Р2) нужно вычесть отключаемое оборудование (вентиляция, технологическое оборудование) и добавить аварийную вентиляцию с пожаротушением (при наличии).

Рав2=Р1+Р2-Рраб.вент. -Ртехн(откл.).+Рав.вент.+Рпож.

К аварийной вентиляции относятся вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, к пожаротушению – пожарные насосы. Данные системы работают только при пожаре и в нормальном режиме их не учитывают.

Смысл расчета аварийных режимов: чтобы вы не превысили разрешенную мощность, а также ваши кабельные линии выдержали нагрузку в аварийном режиме.

Источник

Аварийный режим работы кабеля

Что может произойти с электропроводкой, от чего может возникнуть пожар?

Для этого сначала уясним, какой из двух или трёх проводников электропроводки наиболее опасен?

Как уже отмечалось, электропроводка может быть двухпроводной или трёхпроводной. В обоих случаях только один из проводников соединён с источником тока, и по нему осуществляется «поставка» тока потребителю. Этот проводник называется «фазой» или «фазным проводником».

Какой из проводников является у вас в электропроводке «фазным» можно установить несколькими способами. Но наиболее простым является использование прибора «индикатор напряжения». Он продаётся в любом магазине электротоваров и представляет собой (чаще всего) отвётку с вмонтированной в рукоятку лампочкой. При прикосновении жала отвёртки к жиле проводника, которая находится под напряжением — «фазному проводнику» — лампочка начинает светится.

Остальные жилы проводника электропроводки не находятся под напряжением. Вернее, они находятся под нулевым напряжением. Поэтому один из них называется «нулевым», а другой является проводником заземления. Т.к. принято, что напряжение земли равно 0, то и этот проводник заземления так же можно считать «нулевым».

Итак, схематично можно считать, что электрический ток может протекать только из «фазного проводника». Если по этому проводнику ток не «течёт», то он находится только под напряжением. Ток по «фазному проводнику» начинает «течь» тогда, когда он соединяется через какое-либо электроустройство с «нулевым» проводником. Поэтому-то к любому электроустройству подводится не менее двух проводников: «фаза» и «ноль».

При этом, при протекании по «фазному» проводнику тока, этот проводник нагревается. Чем больше протекающий ток, тем сильнее нагрев. Величина протекающего по проводнику тока зависит не от диаметра (сечения) проводника, а от мощности устройства, к которому подключен этот проводник. Чем больше мощность ( в Вт, в кВт), тем больший ток протекает по проводнику -> тем сильнее нагревается проводник.

Пример:

- Мощность электрочайника 2,5 кВт

- Напряжение питания 220 В

- Сечение проводника 0,5 кв.мм

Вопрос: Будет перегреватся провод?

Расчёт:

- 1. По таблице из Правил Устройства Электроустановок определяем предельно допустимый длительно действующий ток для проводника, сечением медной жилы проводника 0,5 кв.мм, проложеным в одной «трубе» с другим.

Определили: Величина этого тока должна быть не более 11,28 А.

- 2. Рассчитаем потребляемый электрочайником ток: 2500 Вт / 220 В =11,36 А

Получается, что потребляемый ток(11,36 А) несколько больше табличного (11,28 А).

Отсюда следует, что провод перегреваться будет, но очень незначительно.

Мощность электроустройства обратна пропорциональна электрическому сопротивлению устройства. Т.е., чем меньше сопротивление, тем больше потребляемая мощность. Отсюда и возможны все варианты аварийного состояния электропроводки: короткое замыкание, перегрузка, большое переходное сопротивление.

Рассмотрим подробно каждое состояние.

- 1. Короткое замыкание.

Это когда жила «фазного» проводника соприкасается с «нулевым» проводником, или заземлённым устройством. При этом, в месте контакта сопротивление между «фазой» и «нулём» становится очень малым, и, следовательно, ток, протекающий в «фазном» проводнике становится очень большим, намного превышающим величину предельно допустимого длительно действующего тока для данного сечения проводника. При этом проводник (его жила) нагревается по всей своей длине от места замыкания до источника тока. Температура нагрева достигает температуры воспламенения изоляции проводника и изоляция возгорается. Если рядом с этим проводником находятся возгораемые материалы, то происходит и их возгорание — начинается пожар. Обращаем внимание — возгорание изоляции проводника происходит по всей длине проводника от места КЗ в сторону источника тока. Кроме этого, нагрев проводника в месте контакта (замыкания) сопровождается расплавлением металла жил замкнувших проводников и разбрызгивание этих расплавленных капель металла — знаменитое «искрение». Если такие частицы попадут на легковоспламеняемые материалы, по произойдёт их возгорание.

- 2. Перегрузка.

В случае если какое-то мощное электроустройство подключено к электросети с помощью электропровода с меньшим, чем требуется, сечением жил, то этот проводник начинает перегреватся. Температура нагрева увеличивается не так быстро, как при КЗ, да и температура жилы увеличивается лишь до температуры плавления (или разрушения) изоляции. Но длительный контакт проводки, находящейся в таком аварийном режиме, с возгораемыми материалами способен вызвать их возгорание. Но главная опасность перегрузки — возникновение режима короткого замыкания при расплавлении изоляции проводки. О последствиях этого см. выше.

- 3. Большое переходное сопротивление.

При плохом контакте соединённых друг с другом участков проводников (неплотная скрутка, слабый зажим болтового соединения и пр.) через малое сечение (площадь контакта) проходит большой ток, в то время как в других участках этой проводки проходит ток нормальной величины. В связи с этим этот участок соединения начинает нагреваться. Нагрев проводников от этого места постепенно распространяется в обе стороны от места соединения. При этом возможно и разрушение изоляции, и возникновение КЗ, со всеми вытекающими последствиями.

Необходимо заметить, что «искрение» на выключателях, в электророзетках, наблюдаемое при включении/выключении каких-либо электроприборов, не является аварийным состоянием электропроводки. Возникновение пожаров от такого коммутационного искрения в быту не происходит. О конкретных случаях аварийных ситуаций вы можете спросить здесь.

Источник

Исследование электрических проводников со следами аварийных режимов работы

Версии о причастности к пожару электротехнических приборов, электропроводок и устройств необходимо обязательно рассматривать, если в очаговой зоне имелось электрооборудование, а электросеть была под напряжением. Это связано с тем, что электрооборудование, как правило, представляет реальную пожарную опасность, и выявить или исключить его причастность к возникновению пожара следует непременно.

Существуют следующие типичные пожароопасные режимы:

- Короткое замыкание, то есть режим, при котором происходит соединение разнополярных проводников, находящихся под напряжением, через малое сопротивление, не предусмотренное режимом работы цепи, машины или аппарата

- Перегрузка, то есть режим, при котором в проводниках возникают токи, превышающие величины, допускаемые нормами

- Большие переходные сопротивления (БПС) в местах перехода тока с одной контактной поверхности на другую через площадки их действительного соприкосновения, влекущие значительное локальное выделение тепла.

К следам короткого замыкания относятся различные оплавления проводников, прожоги и проплавления в металлических деталях (трубы, корпуса приборов и т.д.). Признаками оплавлений токами короткого замыкания является характерная форма оплавлений (шаровая, овальная, каплеобразная с гладковытянутой или неровной поверхностью, либо в виде выемок с неровными наплывами) и их локальность.

Пример локального оплавления на медном проводнике

Признаками образования больших переходных сопротивлений являются: изъязвление контактных площадок вследствие искрения; появление на металле в местах соединений цветов побежалости; хрупкость и растрескивание изоляции.

Признаком всех аварийных режимов работы электрооборудования является обугливание изоляции на кабелях, шнурах и проводах преимущественно изнутри (то есть со стороны токопроводящих жил).

Повреждения на электротехнических изделиях могут быть вызваны не только электрическим током, но и другими факторами, например, механические повреждения или воздействие температуры пожара.

Пример оплавлений, вызванных теплом пожара

Этапы исследования электротехнических объектов включают в себя:

- Визуальный осмотр

- Морфологические исследования

- Рентгенофазовый анализ

- Металлографические исследования

Визуальный осмотр и морфологические исследования

В процессе визуального осмотра эксперты выявляют наличие следов аварийных режимов работы электрооборудования. Для этого используются различные измерительные приборы и инструменты, зачастую используется микроскоп МБС-10 (морфологические исследования).

На этапе визуального осмотра и морфологических исследований объектов эксперт выявляет наличие следов аварийных режимов работы электрооборудования, и, при выявлении их наличия, принимает решение о дальнейших действиях.

Следы больших переходных сопротивлений под микроскопом МБС-10

Основная сложность состоит в том, что аварийные режимы работы электрооборудования могут являться не только причиной пожара, но и могут быть вызваны самим пожаром. Например, когда изоляция проводников плавится (сгорает) и разнополярные жилы проводников соединяются между собой.

Лаборатория металлов и сплавов

Поэтому, для определения причастности аварийных режимов работы электрооборудования к возникновению пожара, в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Мордовия применяются инструментальные методы исследований — рентгенофазовый анализ и металлографические исследования.

Рентгенофазовый анализ

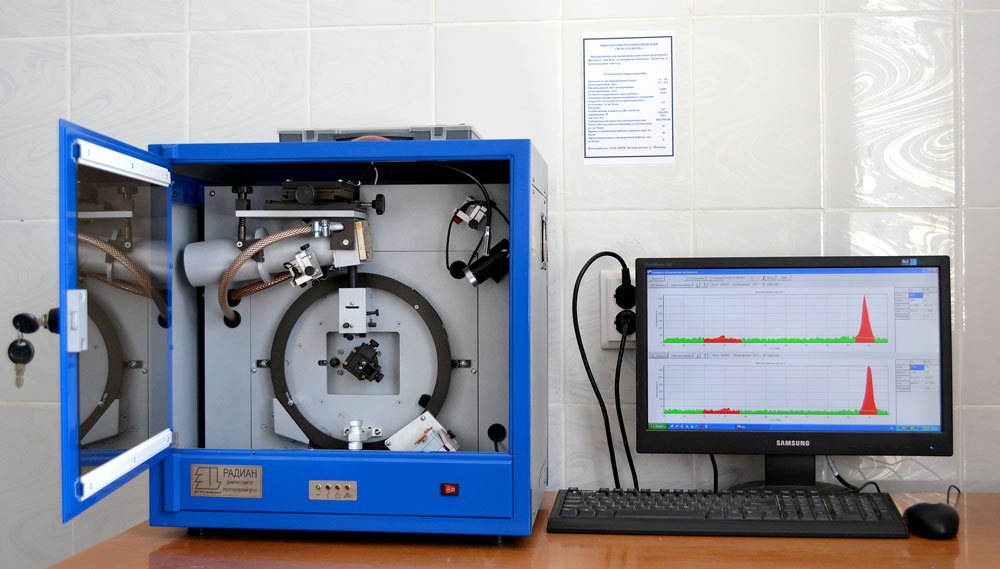

Данный метод применяется только для медных жил. Он является не разрушающим методом и позволяет сохранить участки жил с оплавлениями для дальнейших исследований. Рентгенофазовый анализ выполняется при помощи рентгеновского дифрактометра ДР-01.

Рентгеновский дифрактометр ДР-01

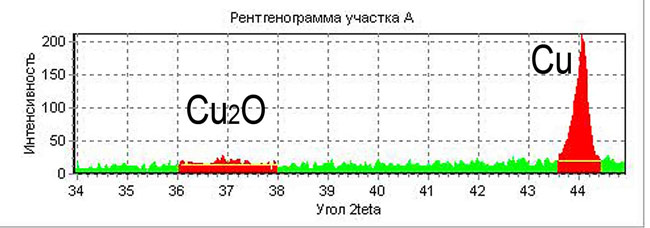

Известно, что медь обладает большим сродством с кислородом. При коротком замыкании не в условиях пожара по длине жилы возникает градиент температур. В месте оплавления достигается температура расплавления меди 1083°С и выше, на поверхности оплавления и вблизи него на прилегающем участке, интенсивно образуется закись меди Сu2О в виде пленки или чешуек черного цвета. По мере удаления от места оплавления температурное влияние дуги короткого замыкания ослабевает, и содержание закиси меди на поверхности жилы уменьшается. При коротком замыкании в условиях реального пожара в задымленной атмосфере содержатся продукты неполного сгорания органических веществ, в частности СО. В этом случае при коротком замыкании будет происходить восстановление закиси меди в месте оплавления и на непосредственно прилегающем к нему участке жилы. Поэтому приповерхностное содержание закиси меди Сu2О на этих участках будет значительно ниже, чем на отстоящем участке.

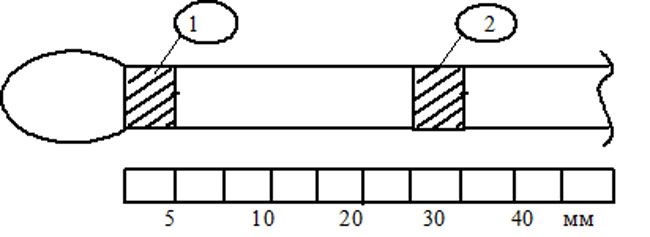

Данное исследование заключается в определении и последующем сравнении количества Cu2О в приповерхностном слое медного проводника непосредственно вблизи оплавления (участок 1) и на удалении от него на 30-35 мм (участок 2).

Участки провода, подвергаемые рентгеноструктурному анализу.

После измерений находят соотношение площадей линий Cu2O и Cu для первого и второго измерения, пропорциональное интенсивности этих линий ICu2O/ IСu и поверхностной концентрации закиси меди.

Линии меди и закиси меди в дифрактограмме медного проводника

Если величина отношения интенсивностей ICu2O/ICu участка 1 больше величины участка 2 в два и более раз, то оплавление образовалось в результате короткого замыкания, возникшего не в условиях пожара. Если величина отношения интенсивностей ICu2O/ICu участка 1 меньше величины участка 1 в два и более раз, то оплавление образовалось в результате короткого замыкания, возникшего в процессе пожара.

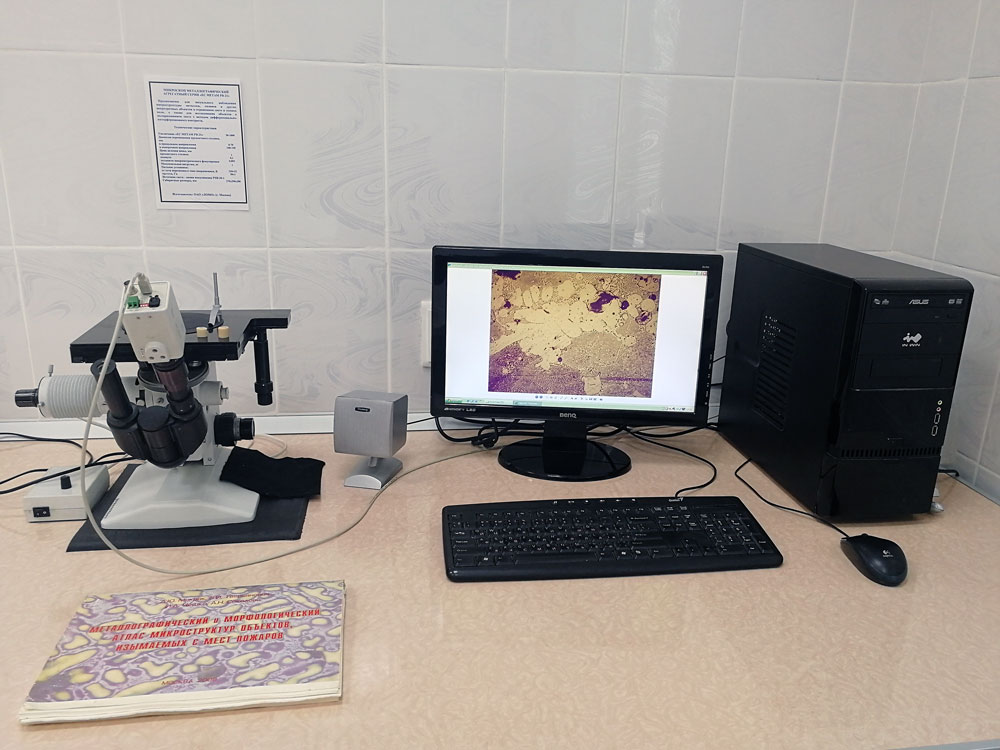

Металлографический анализ

Данный анализ проводится после рентгеноструктурного, он более информативен и позволяет более точно и наглядно установить условия, в которых произошло короткое замыкание. Металлографическое исследование проводов — более трудоемкий метод анализа, нежели рентгеноструктурный. Кроме того, это разрушающий метод (в отличие от неразрушающего рентгеновского), который ведет к утрате образца. В лаборатории исследуемый участок провода (шарик оплавления) заливают в специальный твердеющий состав и делают так называемый «шлиф» на шлифовальном станке.

Установка для приготовления металлографических шлифов

Затем шлиф обрабатывают кислотным составом («травят») для того, чтобы проявилась структура металла, и рассматривают ее с помощью металлографического микроскопа.

Структура оплавления при различных условиях неодинакова. Короткое замыкание в нормальных условиях происходит при относительно низкой температуре окружающей среды, поэтому рост кристаллов меди при охлаждении из расплава происходит в основном в направлении максимального оттока тепла по проводнику, в результате образуется зона вытянутых кристаллов — столбчатых дендритов.

В случае короткого замыкания медных деталей в условиях до пожара с нормальным содержанием кислорода, в месте оплавления наблюдается двухфазная структура-эвтектический сплав Cu + Cu-Cu2O. При этом могут наблюдаться три типа микроструктур:

- на участке оплавления содержится от 0,05% до 0,39% кислорода – основу сплава составляет медь с участками эвтектики Cu-Cu2O;

- на участке оплавления содержится 0,39% кислорода – в данном случае сплав состоит сплошь из эвтектики Cu-Cu2O;

- на участке оплавления содержится более 0,39% кислорода – помимо эвтектики Cu-Cu2O в сплаве появляются кристаллы закиси меди Cu2O.

Отсутствие в атмосфере газов-восстановителей приводит к тому, что газовые раковины и поры в оплавленном участке практически не образуются.

Микроструктура оплавления медного проводника при коротком замыкании в нормальных условиях, то есть не в условиях пожара. (Содержание кислорода более 0,39%, имеются дендриты оксида меди, поры отсутствуют).

При коротком замыкании в условиях пожара (в условиях с пониженным содержанием кислорода, высокой температурой, высоким содержанием газообразных продуктов горения) в месте оплавления медных деталей эвтектика практически не наблюдается, массовая доля кислорода в оплавлении не превышает 0,05%, зерна имеют равноосную форму, образуется большое количество пор.

Исследования электротехнических изделий и проводников на предмет обнаружения следов аварийных режимов работы в испытательной пожарной лаборатории по Республике Мордовия производятся в рамках экспертных исследований по делам о пожарах в соответствии с прейскурантом цен на данный вид деятельности.

Источник