- Соколов А.Г.. Книги онлайн

- Книги (3)

- Об авторе

- Алексей георгиевич соколов монтаж

- Алексей георгиевич соколов монтаж

- Алексей георгиевич соколов монтаж

- 1 принцип — Монтаж по крупности

- 2 принцип — Монтаж по ориентации в пространстве

- 3 принцип — Монтаж по направлению движения главного объекта в кадре

- 4 принцип — Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре

- 5 принцип — Монтаж по темпу движущихся объектов

- 6 принцип — Монтаж по композиции кадров (по смещению центра внимания)

- 7 принцип — Монтаж по свету

- 8 принцип — Монтаж по цвету

- 9 принцип — Монтаж по смещению осей съемки

- 10 принцип — Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре

Соколов А.Г.. Книги онлайн

Алексей Георгиевич Соколов (7.02.1934, Москва — 06.01.2021, Москва) — Режиссёр кино и телевидения.

Окончил МИСИ и режиссёрский факультет ВГИКа (1963).

Создал более 50 документальных, игровых, рекламных и научно-популярных фильмов.

Автор книг и монографий: «Монтаж изображения», «Осталось за кадром. », «Природа экранного творчества. Психологические закономерности» и др.

С 1967 года преподавал во ВГИКе. Доктор искусствоведения (1993), профессор (1999).

Член Союза кинематографистов Российской Федерации. Член-корреспондент Академии кинематографических искусств и наук России. Внук кинооператора Леопольда Вериго-Даровского (1876−1942).

Книги (3)

Книга представляет собой вторую часть учебника по монтажу для студентов телевизионнных и киновузов, курсов повышения квалификации и учащихся специализированных лицеев, для начинающих режиссёров, режиссёров-монтажёров, операторов и режиссёров-мультипликаторов.

Во вторую часть вошли три раздела: организация творческого процесса монтажа, внутрикадровый монтаж, монтаж звука и звукозрительный монтаж.

Впервые в учебной литературе внутрикадровый монтаж изложен столь глубоко и подробно.

Учебник содержит 50 рисунков, схемы и таблицы, иллюстрирующих принципы и приёмы монтажа.

Автор достаточно просто и доходчиво объясняет творческие приёмы съёмок и монтажа в экранном творчестве.

В первую часть вошли три раздела: краткий теоретический очерк, принципы соединения кадров сцены (десять принципов монтажа) и приёмы экранного рассказа зрительными образами.

В приложении читателям предлагаются задачи по съёмке различных сцен для проверки усвоения знаний и ответы к ним.

Учебник содержит более 150 рисунков и схем, иллюстрирующих принципы и приёмы монтажа.

Третья часть учебника будет помощником в освоении мастерства режиссёрам, сценаристам, операторам, журналистам, режиссёрам монтажа, звукорежиссёрам, редакторам и студентам, — то есть всем, кто хочет учиться и принимать творческое участие в создании экранных произведений.

Значительное место в книге отведено драматургии, её пониманию, её основам, её приёмам.

Впервые так подробно на примерах объясняется монтажная сущность драматургии в документалистике и игровых произведениях.

Также впервые на страницах учебника раскрывается с позиций психологии закономерности и принципы драматургии.

Важное место в книге занимает глава под названием «Новый вид монтажа и драматургия». В ней идёт речь о послойном монтаже (компоузинге) и его применении в современном экранном творчестве.

Источник

Об авторе

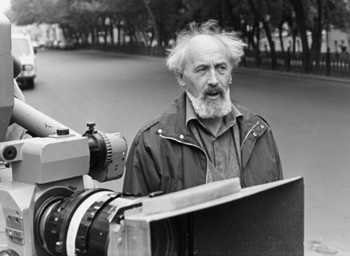

Нет, это не растрепанная шевелюра обрамляет

режисера А. Соколова

во время важной съемки, а настоящая

творческая аура!

Щелкните на ней для перехода на главную страницу

Кинематографическая жизнь А. Соколова началась в 1956 г., когда он, будучи студентом, организовал любительскую киностудию «МИСИ-фильм» и стал ее художественным руководителем.

Через несколько лет студия завоевывает звание лучшей студенческой студии Москвы. Семь студийцев становятся профессиональными кинематографистами, окончив ВГИК.

В 1957 г. А. Соколов защитил диплом в МИСИ им. В.В. Куйбышева.

А в 1963 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа.

К этому моменту им уже сняты два документальных и один игровой короткометражный фильм.

Дипломная работа – полнометражный полиэкранный фильм «Шагаем в завтра» стал – исходным моментом начала научного осмысления природы кино и закономерностей восприятия зрителем различных экранных произведений.

За 40 лет профессиональной работы в кино и на телевидении им создано более 50-ти документальных, игровых, рекламных и научно-популярных фильмов. Дважды он удостаивается звания лауреата Ломоносовской премии, и трижды его фильмы награждаются главными призами на международных фестивалях. Общее же число его произведений для кино и телевидения составляет более 80.

Актерская сцена требует предварительной подготовки.

В том числе — на бумаге!

Его творческие интересы простираются от философских проблем будущего нашей цивилизации в полнометражном фильме «Поступь грядущего» до эксцентрических игровых комедий для детей под названием «Надо думать».

В 1976 г. картина «Поступь грядущего» была выпущена всего лишь в одной копии. Следом были сняты с полос газет и журналов рецензии писателей и критиков. А работа режиссера на студии была сведена к минимуму.

Умение искусно работать в различных видах и жанрах кино отличает его творческий путь от исканий многих других кинематографистов.

Судьба неоднократно приводила его на телевидение. Помимо того, что им создано несколько фильмов для показа на телеэкране, длительное время он был автором, режиссером и ведущим программы «Экран научно-популярного фильма» и детских передач.

С 1967 г. начинается отсчет его профессионального педагогического пути в режиссуре во ВГИКе, если не считать десятилетний опыт «МИСИ-фильма».

Параллельно с режиссерской работой в кино и на телевидении А. Соколов успевает закончить аспирантуру и защитить кандидатскую диссертацию.

Киноэкспедиция А. Соколова

прокладывала тропы в снегах Прибайкалья и штурмовала сопки Дальнего Востока,

поднималась к вершинам Памира и спускалась в таинственную тьму древних пещер.

Позже, не уходя от режиссерской практики в кино и на телевидении, он одновременно погружается в научное изучение природы восприятия и осмысления человеком экранных произведений.

В 1981 г. увидела свет его первая скромная книжица «Монтаж изображения».

После публикации знаменитого учебника Л. Кулешова «Основы кинорежиссуры» в 1941 г. это была первая работа, столь подробно рассматривающая принципы межкадрового монтажа на русском языке.

Спустя шесть лет режиссер подготовил рукопись фундаментального труда под названием «Монтаж в кино», но ей не суждено было пробиться к типографским станкам. Зато она послужила основой докторской диссертации на тему «Монтаж и мышление».

Годом позже была издана книга, в которой автор попытался раскрыть основные секреты режиссерской профессии. Книга называлась: «Осталось за кадром. »

Многогранный успешный опыт в режиссуре и педагогической практике позволяет А. Г. Соколову прийти к обобщающим выводам в области природы кино и телевидения. В 1997 году он издает монографию «Природа экранного творчества. Психологические закономерности».

В начале нынешнего века одна за другой выходят в свет три части учебника «Монтаж».

Иногда жесткий трудовой режим

режиссера и педагога А. Соколова

сменяется мягким и пушистым.

Источник

Алексей георгиевич соколов монтаж

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Род. 7 февраля 1934 года

Режиссер кино и телевидения, создал более 50 документальных, игровых и научно-популярных фильмов. Как автор и режиссер подготовил и выпустил в эфир более 30 телепередач. Был автором и ведущим телевизионной программы. 25 лет преподавал во ВГИКе монтаж и режиссуру. Общий педагогический стаж 31 год, научный – 36 лет.

Десять лет был заместителем председателя Совета по теории и критике документального и научного кино СК СССР, четыре года работал проректором по научной работе в ИПК работников телевидения и радиовещания. Участвовал более чем в 20 научных конференциях.

Библиография (книги А.Г. Соколова):

Монтаж изображения. Учебное пособие. М., 1981.

Монтаж и его простейшие принципы. М., 1983.

Монтаж изображения. Простейшие принципы. Учебное пособие. М., 1985.

Монтаж изображения и звука. Учебное пособие. М., 1988.

Осталось за кадром. М., 1988.

Природа экранного творчества. Психологические закономерности. М., 1997.

Монтаж. Телевидение, кино, видео. М., 2001.

Природа экранного творчества. Психологические закономерности. М., 2004.

Монтаж. Телевидение, кино, видео. Учебник. М., 2005.

Медиапедагоги России: энциклопедический справочник

Источник

Алексей георгиевич соколов монтаж

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Род. 7 февраля 1934 года

Режиссер кино и телевидения, создал более 50 документальных, игровых и научно-популярных фильмов. Как автор и режиссер подготовил и выпустил в эфир более 30 телепередач. Был автором и ведущим телевизионной программы. 25 лет преподавал во ВГИКе монтаж и режиссуру. Общий педагогический стаж 31 год, научный – 36 лет.

Десять лет был заместителем председателя Совета по теории и критике документального и научного кино СК СССР, четыре года работал проректором по научной работе в ИПК работников телевидения и радиовещания. Участвовал более чем в 20 научных конференциях.

Библиография (книги А.Г. Соколова):

Монтаж изображения. Учебное пособие. М., 1981.

Монтаж и его простейшие принципы. М., 1983.

Монтаж изображения. Простейшие принципы. Учебное пособие. М., 1985.

Монтаж изображения и звука. Учебное пособие. М., 1988.

Осталось за кадром. М., 1988.

Природа экранного творчества. Психологические закономерности. М., 1997.

Монтаж. Телевидение, кино, видео. М., 2001.

Природа экранного творчества. Психологические закономерности. М., 2004.

Монтаж. Телевидение, кино, видео. Учебник. М., 2005.

Медиапедагоги России: энциклопедический справочник

Источник

Алексей георгиевич соколов монтаж

1 принцип — Монтаж по крупности

2 принцип — Монтаж по ориентации в пространстве

3 принцип — Монтаж по направлению движения главного объекта в кадре

4 принцип — Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре

5 принцип — Монтаж по темпу движущихся объектов

6 принцип — Монтаж по композиции кадров (по смещению центра внимания)

7 принцип — Монтаж по свету

8 принцип — Монтаж по цвету

9 принцип — Монтаж по смещению осей съемки

10 принцип — Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре

1 принцип — Монтаж по крупности

Этот принцип определяет допустимые и недопустимые изменения масштаба съемки одного и того же объекта в соседних кадрах, следующих друг за другом в окончательном монтаже.

Как воспримется стык 2-го среднего плана с общим (рис. 18). Тоже плохо!

И в первом и во втором случае зритель почувствует «рывок», ощутит неприятное моргание на экране.

В чем же дело? Почему получится такой результат в процессе восприятия?

Попробуем еще один вариант.

Смонтируем крупный план с дальним (рис. 19). И снова плохо!

А как же сделать, чтобы получилось хорошо? Каковы оптимальные критерии перехода с плана на план?

Одна из особенностей человеческого восприятия заключается в том, что мы легко, без напряжения воспринимаем переход с кадра на кадр, когда они в достаточной мере отличаются друг от друга по композиции, а следовательно, и по крупности.

Вековая практика показала, что легко и без спотыкания смотрится переход по крупности через план, от крупного ко второму среднему, от первого среднего к общему и обратно. Как бы исключение из этого правила составляют стыки детали и крупного плана, дальнего и общего планов.

Чисто эмпирически было установлено, что отличие в крупности должно быть достаточно заметным, но не настолько резким, чтобы зритель потерял ориентацию, потерял ощущение, что на экране продолжает действовать один и тот же объект. Переход от кадра к кадру будет плавным и незаметным только тогда, когда их крупность и композиция будут ощутимо отличаться, но не принудят зрителя дополнительно напрягать сознание и искать косвенные подтверждения, чтобы понять, что в соседних кадрах снят один и тот же объект.

Однако в зависимости от драматургической задачи этот принцип может быть умышленно нарушен, когда, например, режиссер желает сделать акцент на каком-то моменте развития действия. Скажем, по замыслу нужно в этот момент заставить зрителя пережить неожиданное ощущение ужаса, которое одновременно охватило и наблюдаемого им героя.

Принцип комфортного монтажа кадров по крупности утрачивает свой смысл, когда в соседних планах зафиксированы разные, непохожие друг на друга объекты, и их очертания резко отличаются друг от друга. Крупность обоих кадров в этом случае может быть любой, отвечающей режиссерской задаче.

2 принцип — Монтаж по ориентации в пространстве

В общем виде принцип монтажа двух кадров по ориентации в пространстве гласит:

съемка двух объектов, взаимодействующих друг с другом, должна производиться строго с одной стороны от линии их взаимодействия.

При съемке нескольких беседующих людей нужно помнить, что не всегда люди по внешнему виду резко отличаются друг от друга. Потому при съемке такой беседы делать каждый следующий кадр другого персонажа с заметным отличием в крупности от предыдущего.

Такое монтажное построение будет существенно легче восприниматься зрителем, ему будет проще без дополнительных усилий ориентироваться в ходе развития действия и мгновенно определять с кем из партнеров ведет беседу тот или другой персонаж.

Эта рекомендация распространяется не только на съемку людей, в равной степени это относится к съемкам любых других объектов по сути разных, но схожих по внешним признакам.

И еще: взгляд человека, направленный всего лишь вскользь от объектива чуть-чуть левее, всегда на экране будет взглядом направленным влево. А точно такой же взгляд вправо, чуть-чуть мимо объектива, будет восприниматься как взгляд вправо. Герой, лицо которого обращено вправо, а глаза повернуты и смотрят влево от оси аппарата, будет восприниматься зрителем как человек смотрящий влево. Направление взгляда остается решающим фактором в монтаже даже в таких случаях.

3 принцип — Монтаж по направлению движения главного объекта в кадре

Общее правило съемки и монтажа движущихся объектов в кадре гласит:

запрещается изменять направление вектора движения объекта с правого на левое по отношению к вертикальной линии на стыке кадров.

Человеческий интерес к всякого рода движению на экране или в жизни обусловлен особенностями работы нашего восприятия и сознания.

Во-первых, в нашем мыслительном или осмысляющем «аппарате восприятия» существуют специальный нейрон или группа нейронов, которые отвечают за мгновенную регистрацию движения в поле нашего зрения. Они же дают команду на «переключение» взгляда с любых статичных объектов на движущиеся. Видимо, это связано с функционированием сознания, а точнее говоря, подсознания. Это происходит бессознательно на уровне инстинкта самосохранения. Ибо угроза нашему существованию всегда исходила и исходит от движущихся объектов.

Движение… От того как оно снято и представлено на экране в монтаже, кроме всего прочего, зависит зрительское понимание хода развития действия сюжета, развития событий, зрительская трактовка судьбы экранного героя.

Всякое резкое изменение в действии, которое может произойти в момент монтажного перехода, лучше всего показать зрителю внутри одного кадра.

4 принцип — Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре

Все, что движется циклично и снимается несколькими последовательными планами, должно быть смонтировано с соблюдением фаз цикличности, создавая впечатление непрерывности хода движения и действия.

В монтаже всех кадров необходимо создать впечатление, что движение и ходьба как бы «гладко» продолжались без какого-либо перерыва во времени, словно были сняты одним куском.

5 принцип — Монтаж по темпу движущихся объектов

Cуществуют два варианта, в которых могут проявиться различия в темпе движения объектов в соседних кадрах: первый, когда оба кадра снимаются статично и скорость объекта проявляется в движении по отношению к рамкам кадров, и, второй, когда оба кадра снимаются движущимся аппаратом. Этот вариант предусматривает, как съемку панорамой со статичной точки, так и съемку с движущейся точки, панораму с движения. Во втором случае условной системой координат для измерения скорости перемещения объекта будет фон, на котором виден объект в момент движения в кадре.

Стык кадров с движением в разном темпе будет не только означать продолжение действия, но еще станет выражать (именно выражать) перемену в ходе событий на экране, но такую задачу выполняют другими способами.

Темпом в музыке называют скорость исполнения мелодии, степень сжатости или растянутости тактов. Музыкальное понимание смысла термина «темп» вполне подходит для трактовки его проявлений в экранном творчестве.

Но возникает дополнительный вопрос: а можно ли говорить о темпе, если объект не имеет цикличности в движении? Когда едет автомобиль или по морю мчится катер, они ногами не семенят! Применимо ли к ним понятие темпа движения на экране? Можно ли о них говорить, что они движутся в быстром темпе или в замещенном темпе? Безусловно! Только выразителем темпа становится не частота или не только частота совершения каких-либо циклических движений, а скорость перемещения этого объекта относительно фона или скорость перемещения, скажем автомобиля в рамках кадра.

6 принцип — Монтаж по композиции кадров (по смещению центра внимания)

Общия закономерность принципа монтажа двух кадров по композиции состоит в ограничении перемещения центра внимания двух стыкующихся кадров относительно друг друга.

Заметим сразу: при соединении кадров обязательно должно происходить смещение центра внимания! Но насколько? На какую часть горизонтали кадра?

Практика монтажа показала и подтвердила, что такой перескок центра внимания по горизонтали для сохранения плавности перехода от кадра к кадру не должен превышать одной трети ширины экрана.

Если случилось так, что центр композиции и внимания в соседних кадрах совпали по горизонтали и по вертикали, то у зрителя возникает неприятное ощущение композиционного скачка. А если кадры были сняты статично, то это еще усилит «неряшливость» монтажа.

7 принцип — Монтаж по свету

Свет, или светотеневое решение кадра, — одно из важнейших выразительных средств в экранном творчестве. Оно способно не только ярко подчеркнуть, передать смысл происходящего на экране, но и запутать зрителя, грубо исказив смысл происходящего в кадре.

Если снимается какая-то единая сцена с непрерывным ходом развития событий, то характер и схема освещения должны быть сохранены от первого до последнего кадра и не могут поменяться лишь по прихоти оператора или режиссера.

Случалось, что какую-то сцену снимали две-три недели назад, а потом возникло желание доснять крупный план актрисы. Все уже забыли, откуда падал свет на лицо актрисы, а сейчас появилась возможность дополнить монтажный ряд. Фон — вполне подходящий. Осветительные приборы направлены на лицо другого героя, в другой сцене. И кажется, что не потребуется больших усилий и большого времени на необходимую досъемку. Снимают. А когда на монтажном столе вскрывается досадный просчет, режиссер оказывается перед неразрешимой монтажной задачей.

Если снимается лицо, то тень от носа актера или документального персонажа в соседних кадрах может стать несколько короче или длиннее, но никак не должна перескакивать с левой стороны на правую.

Если происходит изменение освещенности и характера фона, на котором снимаются ваши герои, то эти изменения не должны намного превышать одной трети площади экрана. А в соседних кадрах лучше всегда иметь детали или куски фона, которые как бы указывают на то, что действие развивается в том же пространстве, в том же помещении.

Резкая смена освещенности кадра — это сильное средство воздействия на зрителя.

8 принцип — Монтаж по цвету

В общей трактовке плавности перехода при изменении цветовых пятен от кадра к кадру существует одно простое правило:

в предшествующем плане должно присутствовать пятно, которое занимает около одной трети площади в рамке кадра.

Это послужит логичным и естественным оправданием для зрителя заполнения цветом всей площади следующего кадра. Зрительский глаз должен обязательно за что-то «зацепиться» в цвето-вом решении композиции, что-то «ухватить» в первом кадре, чтобы во втором для него не стало полной неожиданностью появление большого совершенно нового цветового фона или пятна.

Обеспечение комфортности восприятия требуется не всегда. Напротив, в отдельных случаях, по режиссерскому замыслу, требуется активное воздействие на эмоциональность восприятия экранного рассказа. Тогда следует идти на прямое нарушение этих условий. Но пользоваться таким приемом следует весьма тонко и умело.

9 принцип — Монтаж по смещению осей съемки

Девятый принцип заключает в себе весьма простую истину:

никогда не снимай следующий кадр, находясь на оси объектива предыдущего кадра! Сделай перед съемкой шага два в сторону, измени крупность с помощью трансфокатора и дави на кнопку «пуск» сколько хочется. Но если отойти чуть влево или вправо, да еще немного приподнять или опустить камеру, то будет достигнуто особое изящество в композиционном решении каждого следующего кадра! Только не забывайте сохранять направление взгляда или движения в кадре при смене точек съемки.

Представьте себе типичную хроникерскую ситуацию: снимается репортаж, событие. Действие меняется быстро, как в калейдоскопе. Возникает необходимость следом за общим планом, в котором главным объектом является герой, быстро снять средний план того же человека. Техника на штативе самая современная, трансфокатор с электрическим приводом, изменение крупности — без проблем… Время дороже всего! Объект — в кадре!

Не долго раздумывая, вы нажимаете на спуск при фокусном расстоянии объектива 35 мм. Останавливаете камеру. Не глядя, переводите фокусное расстояние на значение 70 мм. Снимаете снова. Еще одна остановка камеры. Снова увеличение фокусного расстояния объектива — уже до 140 мм. И опять съемка.

Материал у режиссера на столе. Все вовремя! Вы ждете похвалы за оперативность, за то, что успели снять три плана героя вместо одного по предварительному плану С улыбкой победителя вы встречаете режиссера в коридоре. И что же?

– Что ты наделал, — вопит режиссер. — Неужели тебе было лень подойти с камерой поближе, навести фокус и снять, укрупнение героя!

На следующей съемке, помня печальный урок, уже не тратите время на перевод фокусного расстояния объектива, а действуете строго по совету режиссера. Первый принцип монтажа по крупности четко держите в голове: с первой точки снимаете второй средний план, со второй — крупный. Меняете точку, переставляя камеру ближе к объекту и, получаете все, как задумано. Ну, теперь-то уж все в полном порядке… А в коридоре снова крик.

– Как ты снял?! У меня опять ничего не монтируется! Человек, который спокойно стоял у стола, на экране прыгает, как заяц! Надо уметь правильно снимать!

Секрет неприятного «прыгающего» эффекта этих снятых планов состоит в том, что с изменением крупности плана ощущение изменения композиции кадра оказывается ложным. Абрис, контуры фигуры человека или его части остаются неизменными. и пропорции расстояний от центра композиции до рамок экрана практически не меняются, а тем более — расположение деталей фона по отношению к фигуре.

Как правило, зритель обращает все внимание на лицо и глаза героя, а их расположение на экране при такой съемке существенно не изменяется, и это, как раз служит главной причиной дискомфорта при восприятии стыка снятых таким неумелым образом кадров.

Как же нужно провести такую, на первый взгляд, незамысловатую съемку?

Трудно придумать более простой совет: сделайте вместе с аппаратом не только три шага вперед, но еще обязательно шаг в сторону, «сойдите» с оси своего объектива вправо или влево. чтобы новая композиция стала наиболее выразительной и более точно передавала содержание нового кадра.

За счет изменения пропорций расположения центра композиции по отношению к рамкам кадра и по причине изменения фона позади от главного объекта произойдет такое изменение композиции следующего снимаемого кадра, которое зритель воспримет легко и не заметит стыка кадров в монтаже. Такая композиционная трансформация плана, как небольшое смещение центра композиции, обеспечит тy меру контраста соседних в монтаже кадров, которая требуется для обеспечения комфортности восприятия их стыка.

10 принцип — Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре

Что такое — «движущаяся масса» в кадре?

Самый простой пример. Снят статичный кадр: на фоне леса идет человек. В контурах его фигуры все видимые нами элементы перемещаются по экрану со скоростью его движения. Не отдельно голова, брюки, пиджак, ботинки и кисти рук, а именно все одновременно. А человеческое и зрительское восприятие устроено так, что наши глаза в первую очередь и обязательно направляются на движущийся объект, стараются ухватить и разглядеть его. И при этом наш взгляд почти безотрывно сопровождает этот предмет. Так вот — голова, пиджак, брюки, ботинки и кисти рук представляют собой некую движущуюся массу, которая в данном случае занимает небольшую часть экрана. Сначала мы и в жизни, и на экране «впиваемся» взглядом во все, что движется, а только потом начинаем разглядывать что же это такое.

Наше зрительное восприятие обладает некоторой инерцией, что сравнимо с инерцией физических тел. Эффект монтажа кадра, наполненного движением, со статичным кадром сравним с ощущениями бегущего человека, если на его пути поставили толстое прозрачное, незаметное для него стекло. Наша подопытная персона неизбежно очень больно ударится о неподвижную преграду (трюк, который сотни раз использовался в кино). Преграда неожиданно оказывается на пути этого человека, и статичный кадр после динамичного для зрителя тоже неожиданность.

По причине отсутствия образования иногда начинающие «режиссеры» пытаются поставить в монтаже одну за другой две панорамы, снятые с движением камеры в противоположных направлениях.

Ничего более варварского для зрительного восприятия придумать невозможно. А если идут на экране подряд два стыка трех панорам с разными направлениями движения, то с гарантией можно сказать, что эффект такого монтажа будет равен воздействию рвотного порошка.

Чтобы не «бросать» зрителя из стороны в сторону как на гонках автомобилей по серпантину, в кино еще на заре его развития был отработан простейший прием съемки. Всякую панораму оператор обязательно снимает, начиная ее со статики и заканчивая статикой. Две секунды в начале кадра и столько же в его конце — без движения. Так обычно выполняется съемка любой панорамы независимо от будущего монтажа.

В общем случае, для обеспечения комфортности соединения планов с движением какой-то части изображения в кадре, необходимо выполнить несколько простых условий.

1. Направления движущихся масс в соседних кадрах должны совпадать или иметь близкие векторные значения.

2. При монтаже кадра с полностью статичным изображением с кадром, в котором имеется движущаяся масса, эта масса должна занимать менее одной трети площади всего изображения.

3. Скорость движения масс в смежных кадрах должна полностью совпадать или быть достаточно близкой, т. е. темп движения в одном кадре не должен отличаться от темпа движения в следующем.

Выполнение этих условий позволяет чрезвычайно эффектно монтировать, соединять между собой кадры с движением — не только те, которые являются продолжением один другого по своему действию в какой-то сцене, но, что не менее замечательно, монтировать по движению кадры совсем не связанные сюжетом, а только мыслью автора.

Источник